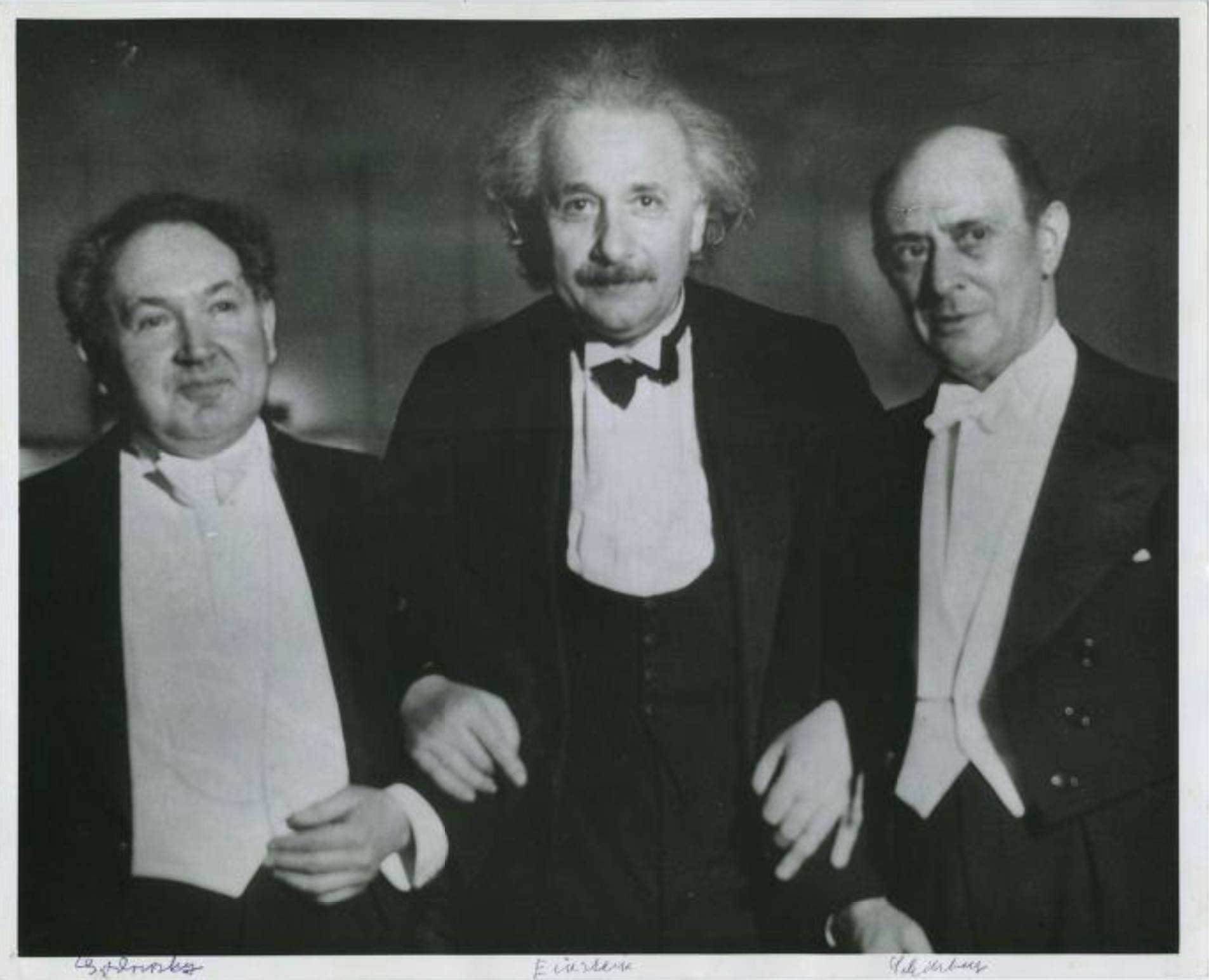

13 июля исполняется исполняется 70 лет со дня смерти композитора Арнольда Шёнберга

Многие связывают сложную, интеллектуальную, не всегда понятную с первого раза музыку, которую пишут выдающиеся композиторы XX века, с «еврейским влиянием». Мол, приятности, мелодичности и простоте вредит именно тяга музыкантов к некоторым изобретениям, которые вскружили голову их коллегам — а нововведения-то принадлежат как раз евреям: например, Арнольду Шёнбергу… Ведь так хочется слушать музыку с той же легкостью, с какой ребенок ест манную кашу — проглотил и забыл. А злокозненные евреи, видите ли, не дают этого сделать, они все хотят что-то новое придумать, развить свои идеи, законы, заповеди в такие странные звуковые схемы, что приходится внимательно слушать. А еще порой и спорить с ними, если музыка провоцирует, будит мысль, не дает уснуть или расслабиться, вызывает несогласие…

На такие реакции частенько нарывался наш герой. Он очень надеялся дожить до собственного 125-летия, чтобы застать хоть зарю своей славы. Он не просто опередил время — музыкальные часы XX века пошли совсем по-другому после того, как этот венский профессор отменил в своей музыке один из законов музыкального восприятия, казавшийся незыблемым и единственно возможным: закон всемирного тяготения! Ведь вся музыка, написанная до него, все равно — гениальная, банальная, хорошая, плохая, средняя — в равной степени подчинялась закону гравитации: всякое тело, отпущенное на свободу в условиях земного притяжения, падает на Землю. Именно такая гравитация и называется в музыкальном смысле слова «тональностью». Шёнберг показал, что в музыке это не обязательно так. Он первый по-настоящему добился того, что звуки не «падают» на землю, их не тянет туда сила слухового притяжения. Они могут свободно плавать и перемещаться в некоей «невесомости», которая в его музыке реально существует с 1909 года и называется свободной атональностью. Конечно, состояние невесомости некомфортно, дико, неуютно для людей, которые привыкли жить при земном притяжении и никогда ничего другого не испытывали, но именно эта ситуация, собственно, и создала музыку XX века. Мало того, именно она явилась отправной точкой в абстрактном искусстве вообще! Однако Арнольд Шёнберг не остановился на этом. После примерно 15-ти лет существования в невесомости его музыка стала требовать нового, причем железного и непререкаемого в своей логике, закона.

Он ведь не просто полностью отказался от тональности — самой прочной слуховой опоры в любом музыкальном пространстве, — но еще и открыл совершенно новую систему организации звука, систему «двенадцатиричного генетического кода» в музыке, или додекафонию. Игорь Стравинский не зря называл лучшие вещи Шёнберга «солнечным сплетением» звучащей истории века.

Арнольд Шёнберг (1874–1951) — это человек, именем которого еще недавно в России было принято пугать детей в музыкальных школах. Слово «формализм» было одним из главных ярлыков, от которых принято было шарахаться. И не зря — многими неприятностями могло быть чревато чересчур близкое знакомство с этим предметом… Дети, которые не испугались, когда им внушали страх перед музыкой Шёнберга, выросли, и более того — стали употреблять по его адресу выражения вроде «ключевая фигура» или «первооткрыватель новых путей». Это что-нибудь да значит! Подразумевается, что какие-то принципиально важные вещи никто, кроме Шёнберга, сделать не мог. Глубины подсознания плюс строжайший математический расчет — в этом искривленном психологическом пространстве умещается найденный им музыкальный стиль, в котором обычная «алгебра» звука превращается в исчисление бесконечно малых величин.

По почерку самого композитора графологи делали однозначное заключение: «этот человек думает о себе, что он — как минимум китайский император».

На самом деле, штука и фокус тут в ином… Шёнберг в своей музыке выступает сразу в нескольких ролях, и они практически все им самим расписаны в неоконченной оратории «Лестница Иакова». Там есть несколько персонажей, каждый из которых — часть его самого. Искатель красоты, молодой честолюбивый композитор-романтик встречается лицом к лицу с Борющимся художником, ниспровергателем авторитетов и образцов. Появляется Избранник, выполняющий одному ему известную миссию, и сталкивается с Аскетом, который ничего не хочет знать и понимать… И здесь все кончилось, неожиданно наступили молчание и пустота, рукопись с двух попыток так и не была завершена. Это и есть Арнольд Шёнберг, своего рода парадоксальный его автопортрет. Он не разрушитель классического звукового мира, а скорее человек, который пытается выразить совершенную идею, но понимает, что чем ближе он подступает к ней, тем больше это похоже на ложь.

В этом — его поразительное сходс

тво с героем его же собственной огромной, но так и не оконченной оперы «Моисей и Аарон». Моше рабейну предстает перед нами в тот момент, когда он еще не стал пророком, а только слышит первое обращение к себе из того самого знаменитого горящего куста в синайской пустыне… Восемнадцать лет писал Арнольд Шёнберг главную музыкальную повесть своей жизни — с 1933 года, когда ему впервые в грубой и оскорбительной форме напомнили о его еврействе, а спустя несколько месяцев выгнали с работы в Берлине. И до последнего дня он так и не закончил свою оперу: третий акт содержит только слова, музыка обрывается в тот момент, когда Моше с опозданием в несколько часов спускается с горы Синай и видит, что народ во главе с его родным братом Аароном уже пляшет вокруг золотого тельца. Собственно, опера как целостное произведение разомкнута, она открыта в пустоту на словах «Аарон, что же ты сделал…» — и никто не знает, чем она должна была закончиться, поживи Шёнберг еще чуть дольше. Более того, никому не ведомо, имеет ли эта задача вообще музыкальное решение: возможно ли полное помещение событий Торы в музыкальные рамки?

Итак, целых 18 лет он сочинял оперу, рисующую важнейшие в истории его народа события совершенно новым музыкальным языком, где пустота, которая не лжет, как бы включена в само произведение. Вообще Шёнберг (не только композитор или изобретатель, но и художник, писавший вполне фигуративные, не абстрактные картины) по складу личности действительно похож на Моше в момент начала его собственной оперы: он еще не избранник Б-га, еще не жесткий лидер и не пророк, он стоит, как завороженный, у горящего куста, откуда несется сверхъестественный голос, зовущий его… И этот голос звучит в его ушах, как фантастическое многоголосие, обхватывающее Моше со всех сторон: плотный и прямой контакт со сверхъестественным началом, которое и зовется словом «Шамаим» — небеса. Именно эти мгновения определяют смысл его жизни.

Моисей у Шёнберга находится в состоянии шока, он даже не поет, а говорит. Ему кажется, что его не понимают, не слышат, и он должен отчаянно искать те слова, которые все же убедят мир в правильности высшей идеи.

Почти это же психологическое состояние было частым спутником самого композитора. Да, он историческая фигура, глава целого направления, знаменитость, величина мирового значения, но… Есть, пожалуй, всего несколько страниц во всем его наследии, где адекватное выражение почти найдено. И он сам, и его ученики считали все, что Шёнберг написал после 1922 года, одним большим шедевром.

* * *

Арнольд Шёнберг отнюдь не родился злостным терзателем музыки, пугающим новатором, атоналистом и разрушителем — даже если считать, что он им когда-нибудь вообще был.

В начале XX века он, например, часто советовал своим ученикам пойти вечером в оперу (если давали что-нибудь вагнеровское, то настоятельно советовал), а наутро записать со слуха и принести ему свой вариант инструментовки — хотя бы оркестрового вступления к «Тристану и Изольде» или «Парсифалю». Сравнивая подлинник с принесенным вариантом, легко было видеть, чему еще нужно учиться, а что уже изучено. Именно Шёнберг первым среди «правоверных вагнерианцев» осознал тот факт, что их кумир завел музыку в тупик. И есть только три пути: остановиться навсегда там, в этом тупике, вернуться в прошлое и прокрутить назад изрядный кусок мировой музыкальной истории или ломать стену. И здесь впервые возникает у него мысль о том, что стену можно и нужно будет ломать. Но пока он еще не знает, как это делать.

* * *

С 1909 года у Шёнберга в музыке теряется тональность — тот самый закон гравитации, всемирного тяготения. И до начала 1920-х годов его музыка будет находиться как бы в состоянии невесомости: притяжение уже не действует, но новый закон, организующий музыку, еще не открыт. На этот промежуток падают и некоторые важные события, в которых Шёнберг оставил свой заметный след. 16 октября 1912 года актриса Альбертина Цеме, переодетая грустным обиженным клоуном с чересчур длинными рукавами Пьеро, одна давала в Вене премьеру несмешной мелодрамы со спрятанными за сценой и ширмами невидимыми музыкантами. Среди них, кстати, был и Игорь Стравинский, который никогда этого вечера не забудет.

Мелодрама — это не когда одни что-то декламируют или говорят, а другие что-то наигрывают. И не когда одни («умники») беспардонно давят из других («дураков») слезу, а те ее послушно и чувствительно льют. Нет, в сознании Шёнберга мелодрама — это когда звучащая музыка и произносимые вслух слова явно издеваются друг над другом, тем и оправдывая в глазах публики-«дуры» свое немирное сосуществование во времени и пространстве.

«Лунный Пьеро» — одна из характерных для истекающего столетия прогулок туда, где все звуки щекочут нервы. Маленькое, уютное «хождение в невидимый… ад подсознания» с последующей эвакуацией оттуда в область чуть более связного лепета и взаимных беззлобных издевательств, называемую «сознанием». Не более того. Как тогда же заметил доктор Зигмунд Фрейд, в этом невидимом аду подсознания нет разницы между вымыслом и реальностью: есть только чувства и страхи. Их-то и ловит Шёнберг с совершенно неслыханной ранее смелостью. Но и с невиданным ранее спокойствием — он-то знает, что бояться на самом деле нечего…

* * *

«Сотни и сотни глаз светятся злобной, вредной и противной радостью: сегодня уж мы покажем ему, что он не смеет сочинять что хочет, а надо сочинять, как другие до него делали, и это наше право!..» — берлинский журнальчик «Мерц» за 20 сентября следующего, 1913 года пером некоего Рихарда Шпехта описал то, от чего на волосок был и чего якобы избежал Шёнберг в Вене в приснопамятный для нашей хроники день 23 февраля опять-таки 1913 года. Избежал никаким не чудом, а готовясь именно к такому исходу «битвы с дураками», но пряча, как нам уже известно, в кармане кукиш неслыханной для «дураков» и раздражающей их силы.

Вместо «мы ему покажем!» автор, конечно, получил от них немедленно единственный за всю свою жизнь лавровый веночек, с которым совершенно не знал, что делать, бешеный успех, вопящую и утирающую слезы аудиторию и рецензию очередного записного ретрограда по имени Юлиус Корнгольд в одной из весьма кусачих венских газет «Цветок кактуса». Но позвольте, что все это значит?

А значит это только одно: 23 февраля 1913 года на умные головы посетителей Большого зала Венского общества друзей музыки был обрушен самый настоящий «Титаник». И его триумфальное крушение, а равно и эффектнейшее (в трех частях, длительностью около 1 часа 50 минут) погружение в бездонную звуковую пучину — само по себе шедевр. Ужасающий шедевр. Зрелище, звуковое шоу, сумасшедшее шоу, где задействованы по списку четыре арфы, чертова туча ударных, восемь флейт (из них 4 — пикколо), пять гобоев (два английских рожка), семь кларнетов, три фагота, два контрафагота, десять валторн, целая батарея тяжелой меди — труб и тромбонов… Такую безумную, катастрофически полнозвучную оркестровую ораву должны были уравновесить, хотя бы слегка прикрыть с тыла шесть солистов, рассказчик (говорильщик), три четырехголосных мужских хора и восьмиголосный смешанный хор. Этот абсолютный музыкальный рекорд всех времен зафиксирован в оратории Шёнберга «Gurrelieder». Поднять и держать все это почти два часа — сил человеческих хватить не может. От чудовищных гигантоманских перепадов звучности может и должна сойти с ума вся современная звукозаписывающая и воспроизводящая техника. Так что же делать? Второе исполнение привело к скандалу: звоном из зала «дураки» хотели испортить общее звучание ожидавшейся ими с нетерпением «какофонии», «умники» отвергали «Песни Гуррэ» как «безнадежно дутую-передутую» музыку. Не могли тогда понять, что присутствуют при событии, которое будут, вероятно, описывать своим внукам с одинаковым замиранием «умных» и «глупых» сердец — при физической кончине музыкального романтизма после тяжелой и продолжительной слоновьей болезни.

Шёнберг использовал датский переводной текст о короле Вальдемаре Четвертом Аттердаге, тайно посещавшем в замке Гуррэ некую ангелоподобную юную особу по прозвищу «Голубок». Не соблюдая правил конспирации, король погубил ее своей королевской неосторожностью. За это небо прокляло его и осудило на бессрочную еженощную дикую охоту в окружающих замок лесах. Конечно, сюжет был обыкновенной романтической жвачкой. Но Арнольд Шёнберг за 14 (!) лет своей работы превратил его в бомбу, которая грохнула всем своим оркестровым и хоровым великолепием, столь похожим на гибель суперсудна мировой истории — «Титаника».

Один из искушенных шёнберговских учеников даже составил в помощь будущим слушателям путеводитель по тематическим хитросплетениям оратории.

Шёнберг подписал своей ораторией свидетельство о смерти позднего немецкого романтизма, и этот документ, хотя и читают по-разному до сих пор, все равно признают шедевром именно потому, что он является документом за подписью еврейского музыкального врача Арнольда Шёнберга, знающего до тонкостей всю историю болезни, приведшей к смерти вагнерианства и романтизма вообще. А Шёнбергу действительно известно о пациенте больше, чем всем остальным лекарям, вместе взятым…

* * *

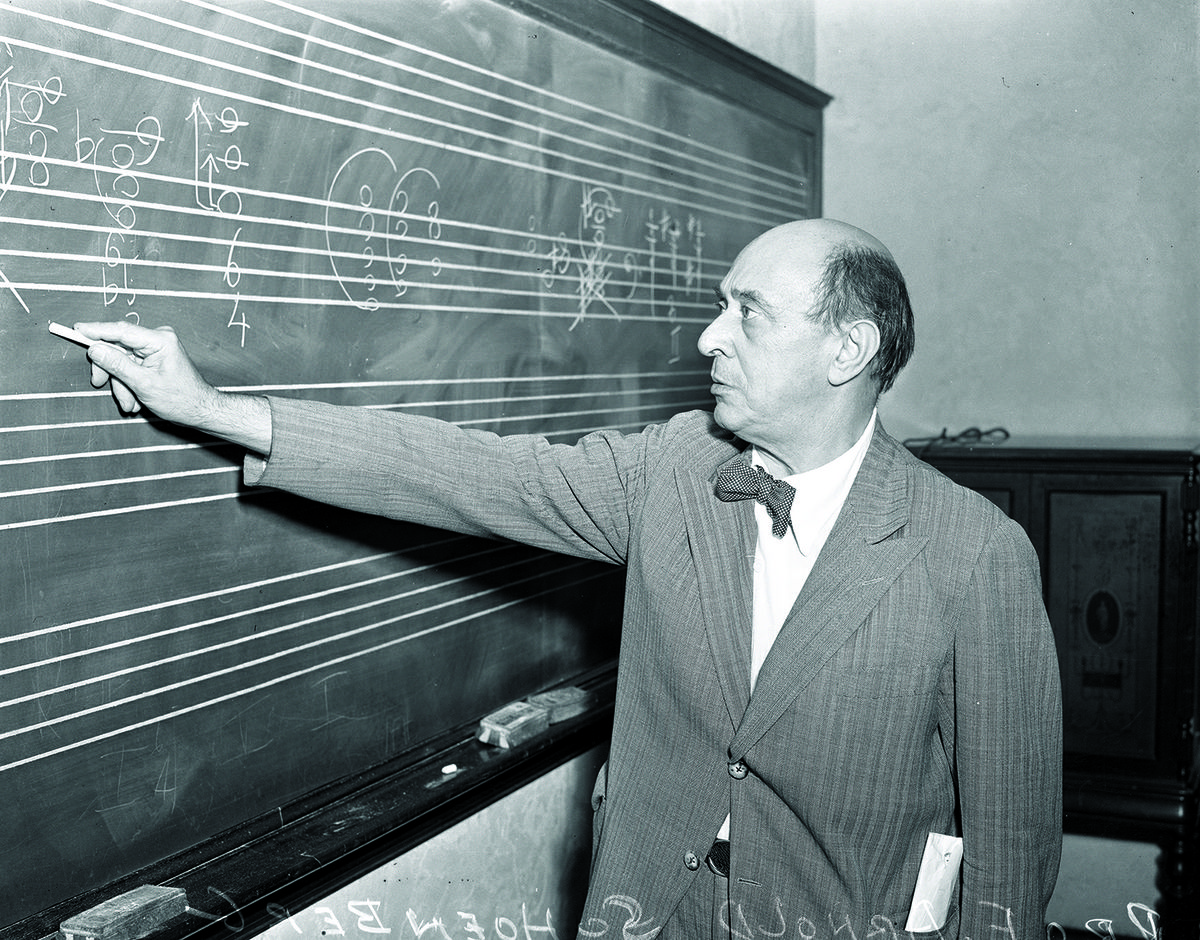

Наконец, в 1925 году появляется Сюита для фортепиано, ор. 25, целиком написанная по формуле серийной додекафонии, по закону, схеме и с догматическим следованием всем ее запретам. Вот он — полный и окончательный прорыв в сторону абстрактного искусства. С этого момента музыка необратимо утрачивает всякое сходство с прежней, «фигуративной» моделью. Шёнберг ставит перед собой задачу — довести до ума и испробовать систему двенадцатизвучия в музыке.

Как это сделано? Почему 12? От числа колен израилевых, как говорят иногда? Нет, просто 12 — это максимальное число полутонов, которые различает человеческое ухо. Все знают, что нот семь — до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Но это белые клавиши, а между ними есть еще пять черных. И вот оно, исходное шёнберговское число — 12.

Далее — из нее надо создать звучащую линию. Линия — вообще главное, что должен делать композитор, по его мнению. Здесь есть два строгих правила: ни один из полутонов не должен повторяться, пока не отзвучат все остальные. Это первое. Второе диктуется заповедью: не сотвори себе кумира. В оригинальном виде эта заповедь запрещает изображать людей, животных, птиц, рыб и небесные светила так, чтобы было буквальное, дословное сходство. Значит, здесь — ни один контур шёнберговской линии, она же называется «серия», или «12-тоновый ряд», — не должен напоминать ни один из изгибов, ни одну из характерных фигур прежней музыки. В этом особый смысл.

Итак, два правила — избегание повтора и избегание сходства. И здесь получается общее число возможных таким образом мелодий из 12 нот: 479 001 600. Это уже особого рода математика, но число посчитано с учетом того, что линии можно и нужно переворачивать вокруг их невидимой звуковой оси — задом наперед и вверх ногами. Додекафонная система, в законченном виде сформулированная Шёнбергом, — закон двенадцати неповторяющихся нот. То самое пресловутое еврейское изобретение, которое изменило музыку XX века, — не отвлеченная математическая конструкция, не механизм, а скорее особая звуковая модель живого организма: в каждой клетке та же природная закономерность, которая управляет жизнью всего тела. Те, кто воспринимают такую музыку как тарабарщину, не слышат этой логики и этого «кода», спрашивают с иронией, как определить, когда заканчивается музыкальная пьеса без тональности? Им можно ответить только одно. Жизнь тоже не имеет в конце двойной тактовой черты, она обрывается, а не финиширует, и когда идея выражена, музыка умолкает…

Шёнберг стал маленькой энциклопедией того, что обычно ищут и чего боятся в музыке XX века. Получилась почти полная коллекция пограничных эмоциональных состояний от вполне мирного струнного секстета «Просветленная ночь» 1899 года до душераздирающей кантаты с чтецом «Уцелевший из Варшавы», перевернувшей музыку XX века еще раз. Кстати, это самый пронзительный из существующих музыкальных документов о трагедии Холокоста. Он завершается исступленной хоровой молитвой «Шма Исраэль», которую поют евреи Варшавского гетто, когда их ведут на расстрел, и которая обрывается на слове «вэ-кумэхо» («и вставая»)…

От «Песен Гуррэ» до скрипичной Фантазии и хорового «130-го Псалма» конца 1940-х с их горечью, болью и обостренной музыкальной гранью между смыслом и бессмыслицей — таков творческий путь композитора.

Шёнберг, его поиски и противоречия — все, что он услышал, — звучит в начале нового века как важный и трудно оспоримый факт. Детали будут уточняться, очертания, возможно, станут яснее и строже. Но с мифом о том, что существует «подозрительная», «разрушительная» и «непонятная» новая музыка, покончено. Арнольд Шёнберг окончательно перестал быть композитором из «спецхрана» — он спокойно стоит на полке классиков.

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 78)

Уцелевший из Вены

В фокусе — Арнольд Шенберг