О том, кто «сам привил себе чуму»: судьба Абрама Берлина и членов его семьи

В бывшем Донском крематории, ныне снова превращенном в церковь, слева от алтаря есть захоронение за большой мраморной плитой. Здесь покоится семейство Берлинов: Абрам Львович — эпидемиолог, Минна Давыдовна — пианистка и их дочь Генриетта Абрамовна — эпидемиолог и рефлексотерапевт. О главе этой семьи вспоминают прежде всего в связи с тем, что он стал невольным источником вспышки чумы в Москве в 1939 году. Его трагедия заслонила судьбы других членов этой семьи, по‑своему не менее достойных.

Так получилось, что Г. А. Берлин была первой женой моего отца — критика и литературоведа А. Г. Когана (1921–2000). В мемуарах его отца, а моего деда, пианиста и музыковеда Г. М. Когана (1901–1979) читаем: «В Казани я приобрел много друзей; из их числа назову уже упомянутого В. Г. Апресова, заведовавшую учебной частью консерватории М. Д. Берлин‑Печникову (у которой я почти все годы жил на квартире), ее дочь Г. А. Берлин (впоследствии вышедшую замуж за моего сына), дирижера И. Э. Шермана, руководителя хорового класса С. А. Казачкова».

После смерти Г. А. Берлин у меня сохранился ее небольшой архив — осколки некогда куда более обширного семейного архива. Много лет я собирался написать об этой семье — и вот время пришло.

Абрам Львович. Начало

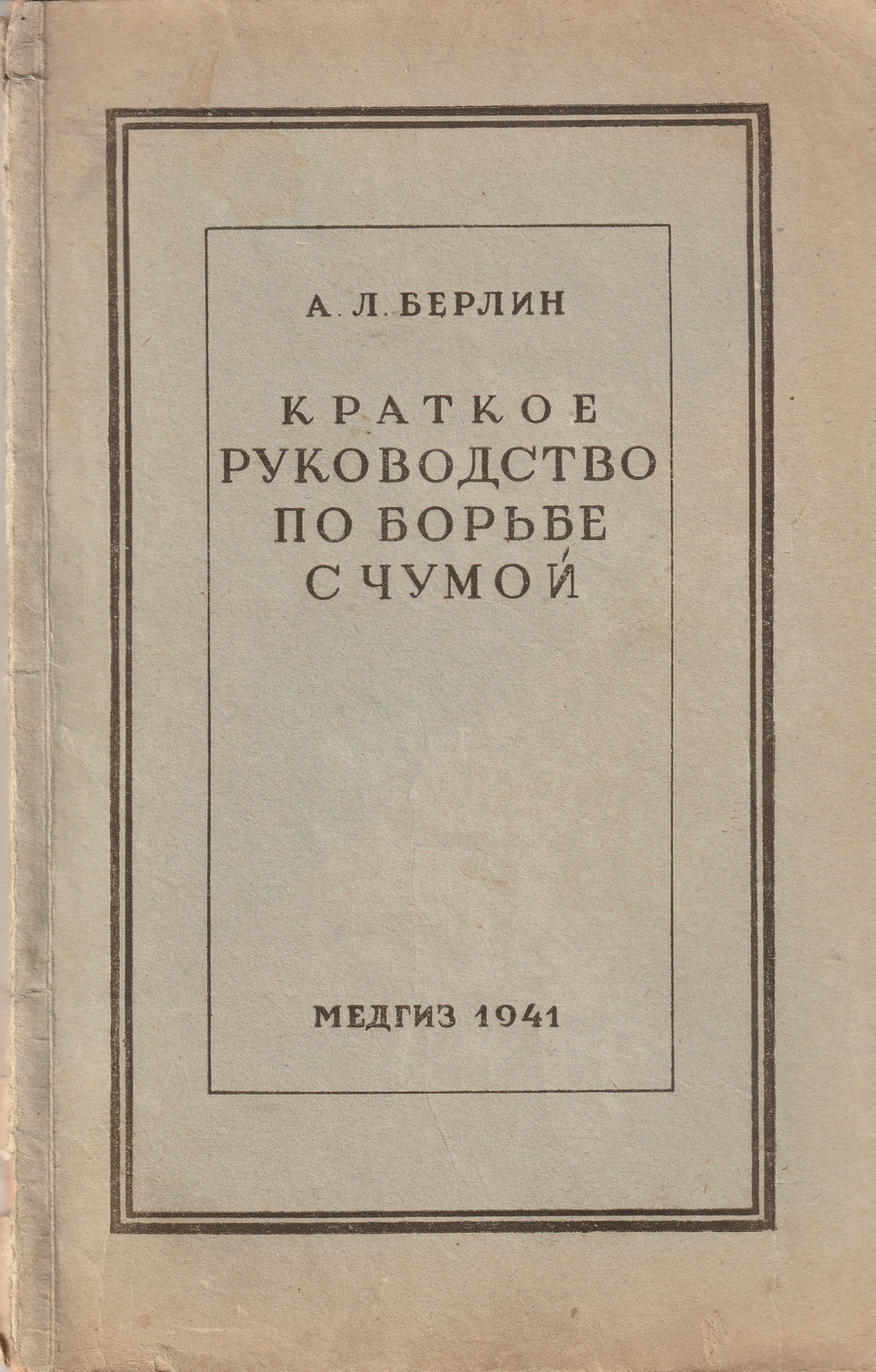

Если главное событие жизни Берлина — его смерть — нашло отражение в нескольких источниках, то о предыдущем его жизненном пути, весьма насыщенном, мы знаем немного. Я располагаю двумя источниками. Официальный — его некролог, весьма подробный и искренний, занимает почти три страницы в «Вестнике микробиологии, эпидемиологии и паразитологии», который издавался Государственным институтом микробиологии и эпидемиологии Юго‑Востока СССР в Саратове, причем полстраницы — это список научных работ, от первой статьи, напечатанной в 1927 году, до «Краткого руководства по борьбе с чумой», выпущенного уже посмертно. Следом за некрологом на почти 60 страницах следует последняя статья А. Л. Берлина «Тибетская медицина и чума», которую замыкают материалы о чуме, переведенные им из тибетских источников. Большинство остальных материалов выпуска объемом свыше 200 страниц посвящены памяти А. Л. Берлина.

Тетя Рита (так звали ее у нас дома) ушла из жизни 17 лет назад, и я помню ее очень хорошо. О своем отце она рассказывала неоднократно; увы, по молодости и лени я ничего не записал. Однако она много лет дружила с писателем А. Шаровым. Он был знаком с Абрамом Львовичем, жизнь, деятельность и смерть которого вдохновили его на книгу об эпидемиологах под названием «Жизнь побеждает». И последнюю свою работу, очерк «Тот будет небу другом…», опубликованный уже после смерти автора в альманахе «Пути в незнаемое: Писатели рассказывают о науке» (М.: Советский писатель, 1986), Шаров тоже посвятил Берлину. Очерк этот имеет две вставные главки: статью самого Шарова «Мужество», напечатанную в «Правде» 11 декабря 1939 года, в день гибели Берлина, но подготовленную раньше и даже им завизированную, и рассказ его дочери, записанный уже в середине 1980‑х.

Некролог сообщает, что А. Л. Берлин «родился в 1903 г. в г. Воронеже. В 1926 г. окончил медицинский факультет Воронежского государственного университета. <…> По окончании университета он с 1926 по 1928 г. работает в Воронежском санитарно‑бактериологическом институте <…> а с января 1928 г. по конкурсу избирается аспирантом Государственного института микробиологии и эпидемиологии Ю.‑В. СССР (в гор. Саратове). За время аспирантуры Абрам Львович выполнил три научные работы и по окончании аспирантского стажа был назначен Наркомздравом на должность заведующего отделом производства бакпрепаратов института “Микроб”».

Теперь дадим слово его дочери.

«Мне года четыре, не больше. Помню наш двор на одной из зеленых улиц города Воронежа. Вся наша многочисленная семья — мама, бабушка, дедушка, тетки, моя няня, — все выбежали из дома, чтобы встретить папу. И я с ними. Он входит, нет, врывается во двор счастливый, улыбающийся. Таким я его и вижу: высокий, очень высокий (или это я маленькая?). Очень статный — походка, осанка по‑спортивному подтянутого, стройного человека. Очень красивый: живой взгляд карих глаз, удивительная улыбка — нежная и дерзкая, радостная и в то же время в самой глубине чуть‑чуть грустная. Ну, не знаю, как точнее определить эту улыбку. А волосы пепельные, от стремительного движения или от ветра немного взъерошены. Я слишком еще мала, не могу объяснить словами, но чувствую, воспринимаю вот этого бегущего к нам по двору папу как победителя.

Так оно и было: победил. Будучи человеком взрослым, главой семьи, сумел окончить медицинский факультет Воронежского университета. И вот он, диплом, в его руках.

Какое же это давнее воспоминание… Сейчас‑то понимаешь: был он тогда, конечно, взрослым, но совсем молодым — 19 лет разницы между его и моим днем рождения. Всего 19!»

Монголия

Вернемся к некрологу.

«В конце 1930 г. Абрам Львович командируется Наркомздравом в составе III медико‑санитарной экспедиции в Монгольскую Народную Республику, где он принимает деятельное участие в налаживании работы Санитарно‑бактериологического института в г. Улан‑Баторе, директором которого он назначается.

Весной 1933 г. возвращается в г. Москву и работает в ЦИЭМе по реализации своего предложения новой методики микробных культур, а осенью снова выезжает в Монгольскую Народную Республику, где работает до конца 1936 г.

За время работы в Монгольской Народной Республике Абрам Львович за свою работу получил две благодарности от правительства МНР, две благодарности от Министерства здравоохранения, был дважды премирован и награжден орденом Трудового Красного Знамени МНР».

Именно эти шесть важнейших лет выдвинули Берлина в первые ряды отечественных чумологов. Но почему именно Монголия? Процитируем самого Берлина: «Эндемичность чумы в определенных географических районах земного шара обусловливается тем, что в этих местах постоянно имеются то затихающие, то усиливающиеся эпизоотии среди тех или иных грызунов (энзоотия), причем с ними не ведут систематической борьбы».

Одним из эндемических очагов, близких к СССР, были и остаются Забайкалье и Монголия. Кроме того, до войны МНР была единственным союзником СССР, выбрав путь развития «от феодализма к социализму, минуя капитализм».

Рита хорошо помнила поездку в Монголию.

«Все надо было начинать “с ничего”. Место для противочумного городка выбирали так. От окраины Улан‑Батора проехали в глубь степи, установив счетчик на “ноль”. Когда он “отщелкал” 5 километров, поставили отметку. Городок соорудили быстро. Обнесли высоким деревянным забором, построили несколько одноэтажных домиков — лабораторию, виварий, общежитие для обслуживающего персонала — шофера с женой и санитара, наконец, домик для врачей <…>.

Противочумный городок назывался “Тарбаган упчинхото”. Тарбаган — грызун, переносящий чуму. Она в Монголии так и называется тарбаганья болезнь, или “тарбаган упчин”. За те годы, что мы там жили, было много вспышек чумы и натуральной оспы. Отец был и начальником всей противоэпидемиологической службы, и начальником противочумной сети, и ученым‑исследователем — един во многих лицах.

Надо было добиться, чтобы об эпидемии вовремя сообщали, надо было все организовать так, чтобы без промедления попадать в зараженное место. А территория страны огромная, люди постоянно кочуют с места на место. Во время эпидемии — разбегаются кто куда, неся с собой смерть и для себя, и для других. Значит, нужна была огромная, кропотливая просветительская работа. Все это на первых порах делали всего только трое врачей‑чумологов».

У меня в руках пачка небольших выцветших фотографий, сделанных либо самим А. Л. Берлином, либо кем‑то из его коллег. Несмотря на неказистый вид (ведь им почти 90 лет!), они уникальны: это, можно сказать, фотолетопись Монгольской противочумной экспедиции. Сегодня они публикуются впервые. В поселениях проходили ламаистские праздники, а в степи лежали мертвые, и не всегда можно даже понять, где мистериальные одеяния, а где медицинские комбинезоны. Так выглядела чума. Все она облекала в маску смерти.

И почти к каждой фотографии можно подобрать цитату из воспоминаний Риты:

«Выезды на вспышки были очень частыми. Все в машине укладывалось заранее. В случае сигнала — садились и ехали. Все делалось быстро — а только, бывало, не успевали вовремя.

Так и вижу: прискакал гонец на мохнатой низкорослой лошаденке. Сказал отцу что‑то по‑монгольски, указав рукой в нужном направлении. Шофер Яковлев не ждет распоряжения — бежит заводить машину, в которой заранее уложено все эпидимущество. Через мгновение готовы отец и двое его коллег. Какие там сборы — отец кладет в карман пачку папирос “Северная Пальмира”, прощается с нами, командует “Поехали” — и готово. Все, казалось бы, просто и буднично. А ведь жили как на войне. Воевать с чумой — дело не шуточное!

Помню отцовский рассказ о том, как они прибыли в какое‑то место в степи, где все гэры (по‑монгольски юрта — “гэр”) были заполнены мертвецами. И только в одной — маленький ребенок, еще живой. Мать, чтобы его уберечь, выползла из юрты на холод и умерла буквально перед их приездом. Они, врачи, делали все, чтобы спасти мальчика, но — не удалось.

Отец работал много и напряженно. В бактериологической лаборатории сутками проводил опыты. Именно в это время особенно интенсивно писал статьи, которые печатались в научной периодике. Когда все успевал? Урывал время от сна, спал в среднем часа четыре, не больше.

А трудности — что ж, они были вокруг, всюду подстерегали нас. Велось изучение микробов особо опасных инфекций, а мы — тут же, рядом. В любой момент в степи могла застрять машина, наш постоянный способ передвижения, а это значит — надолго застрять в степи, где помощи ждать неоткуда, а по ночам бегают стаи диких собак, нападая на человека. По окрестностям бродили остатки банды барона Унгерна, и всех советских подданных предупреждали, чтобы были осторожны в дальних поездках. Однажды, по‑видимому, эти самые бандиты пытались напасть на наш городок. Ломали ворота, папа выскочил с ружьем, закричал по‑монгольски: “Прекратите, буду стрелять!” Я впервые увидела, как огненная струя устремилась из ружья в небо. Кто‑то за воротами по‑русски выкрикнул: “Зачем стреляешь!” Мы услышали перестук лошадиных копыт — все ускакали.

А в спокойное время начальник противочумного городка умел по‑восточному, не торопясь вести беседу. Встречался он и со знаменитыми людьми, руководителями государства, даже с “самим” далай‑ламой. Но, конечно, самыми частыми нашими гостями были простые кочевники».

Эксперимент

После Монголии жизнь семьи изменилась. «По возвращении из заграничной командировки в 1937 г. назначается заместителем директора по научной части института “Микроб”, где плодотворно работает в области модернизации вакцинного производства, повседневно руководя научно‑исследовательской работой молодых кадров института», — скупо сообщает некролог, скрывая больше, чем рассказывая. При этом семья, как и прежде, жила в Воронеже, а Берлин бывал там наездами, работая в Саратове.

Вспоминает Рита:

«Не таков был наш отец, чтобы спокойно пожинать лавры пришедшего к нему успеха, упиваться признанием его заслуг… Он задумал эксперимент и приступил к его выполнению. Вместе со своими коллегами — саратовскими врачами Коробковой и Туманским — он решается на прививку живой вирулентной чумной культуры. Цель опыта, который они поставили на себе, доказать, что ослабленную чумную культуру, штамм которой им удалось выделить, можно использовать для прививки людям против чумы (к тому времени их эксперименты на животных дали хорошие результаты).

Естественно, мы узнали об этом опыте, когда все было позади. Папа, приехав к нам в Воронеж, рассказал о нем как об очередной интересной истории из врачебной практики — такие истории он нам всегда рассказывал. Все было принято нами как должное: охать и ахать у нас не полагалось. А что при этом чувствовала мама, я сумела представить себе позже, став более взрослой!»

Именно в этот момент с Берлином познакомился А. Шаров. Вот как он вспоминает об этом в своей статье: «Я работал корреспондентом “Правды”, ехал по заданию в Астрахань, но от соседки по купе узнал о замечательном эксперименте, проведенном врачами‑чумологами, тремя сотрудниками института “Микроб”. Я сошел с поезда в Саратове, где находился этот институт.

“Микроб” занимал двухэтажный особняк, окруженный уже зазеленевшими тогда деревьями. Меня познакомили с участниками недавнего опыта: молчаливым и спокойным врачом Туманским, Коробковой — пожилой женщиной с ласковым усталым лицом, Берлином — человеком со строгими, внимательными глазами, одетым в гимнастерку с монгольским орденом Красного Знамени, полученным за участие в ликвидации вспышек чумы в этой стране. <…> Вернувшись в Москву, я написал корреспонденцию “Мужество”».

В ней, кратко рассказав историю разработки противочумной вакцины, которая к началу 1930‑х имелась в нескольких вариантах, Шаров написал о том, что «в саратовском институте “Микроб” в результате большой работы врачи выбрали штамм “EV”.

Теперь, прежде чем практически использовать живую вакцину, предстояло проделать еще один решающий опыт: проверить “EV” на человеке.

Москва долго не давала разрешения на опасный эксперимент. Но вот мгновенно по всему институту “Микроб” разнеслась весть — разрешение получено. Последние минуты перед опытом. Микробы должны быть введены добровольцам Коробковой, Берлину, Туманскому — трем врачам, руководящим работникам института, посвятившим свои жизни борьбе с чумой. <…>

Уже пора. Шприцы приготовлены. Но врач Хворостухина отказывается ввести вакцину. Пускай это сделает кто‑нибудь другой. У нее просто не поднимается рука.

Доктор Ящук вводит волонтерам по 250 миллионов микробов “EV”. Опыт начался».

На следующий день у Туманского поднялась температура, однако к вечеру упала до нормы.

«Какое огромное облегчение почувствовали все. Только теперь стало ясно, насколько сильна была тревога. Все‑таки как хорошо, что опыт кончается! <…>

Институт решил продолжать опыт. Вакцина “EV” была введена еще пяти лаборантам и научным сотрудникам, которые добивались права участвовать в эксперименте. В третьей группе было уже восемь добровольцев. <…>

Советские врачи получали в руки оружие для борьбы со страшной болезнью».

Корреспонденция Шарова завершалась бравурным аккордом, но все равно пролежала в редакции несколько месяцев. За это время Берлину предложили переехать в Москву в качестве консультанта при Наркомздраве по особо опасным инфекциям.

«В Серебряном бору, тогдашней окраине Москвы, строился дом, в котором нам предстояло получить квартиру, — вспоминала Рита. — Мама едет в командировку в Москву, ее ведут посмотреть будущие “апартаменты”. Всю жизнь мы жили скромно. Когда отец учился, вся семья перебивалась на одну мамину зарплату. Вернулись из Монголии — поселились в небольшой комнатушке. А тут вдруг жизнь пошла вверх свечой!»

И вдруг эта свеча потухла.

Чума в Москве

Версии того, что произошло дальше, разнятся, но сопоставление нескольких источников позволяет понять ход событий.

Берлин продолжал работать над совершенствованием вакцины, в частности ставил опыты на животных. Чума как особо опасная инфекция требует и чрезвычайных мер профилактики. В то время надевали специальный комбинезон, который потом мыли в сулемовом или лизоловом растворе; сейчас для работы с особо опасными инфекциями выпускают одноразовые костюмы, которые в конце смены сжигают. После этого предписано девятидневное изолирование от окружающих с ежедневным измерением температуры.

По всей видимости, то ли в момент опытов на животных, то ли при выходе из них эти правила Берлином были нарушены. Ему позвонили из Москвы и вызвали на коллегию Народного комиссариата здравоохранения, где он должен был доложить о результатах работы над противочумной вакциной. Туда он поехал прямо из Воронежа, не заезжая к семье в Саратов.

В Москве ему был забронирован номер в гостинице «Националь». Утром он побрился у местного парикмахера, затем сделал доклад на коллегии Наркомздрава в присутствии наркома и еще почти десяти человек, общался с коллегами. И почувствовал себя плохо.

Вспоминает А. Шаров:

«Работа моя пролежала в редакции до зимы; может быть, отпугивало само грозное слово “чума”? Только в декабре поздно вечером было решено печатать ее, и меня попросили срочно завизировать рукопись. По телефону связаться с Отделом особо опасных инфекций не удалось, и я наудачу поехал в Наркомздрав. Все комнаты были заперты, сотрудники уже ушли; только в самом конце коридора из‑под нижней филенки двери вырывалась яркая полоса света. Я постучался, вошел и увидел склонившегося над рукописью Абрама Львовича Берлина.

Оказалось, что “на мое счастье”, как подумалось тогда, он был срочно вызван из Саратова в Москву. Намечался переход на другую работу — из саратовского “Микроба” в центральный аппарат Отдела.

Он просмотрел мою заметку, завизировал ее. Надо было возвращаться в редакцию, но завязался очень интересный разговор о тибетской медицине, которую Берлин изучал в Монголии, где долго работал на вспышках чумы».

Затем Берлин рассказал Шарову содержание только что законченной статьи «Тибетская медицина и чума».

«Беседуя, мы с Берлином вышли на улицу, и он предложил, чтобы не прерывать разговора на полуслове, пройтись с ним до гостиницы “Националь”, где он остановился.

Шли мы медленно. Иногда он опирался на мою руку, что, видимо, было непривычно этому красивому, сильному и молодому человеку; во всяком случае, будто спохватившись, он сразу отодвигался на полшага, и на лице его мелькало, тут же исчезая, странное удивленное выражение, точно он что‑то перестал понимать в самом себе. <…>

У гостиницы мы распрощались. Больше Абрама Львовича я не видел».

Вскоре Берлину стало совсем плохо, и к нему в гостиницу вызвали терапевта. Тот поставил диагноз «крупозная пневмония» и отправил больного в Ново‑Екатерининскую больницу у Петровских ворот, ныне переоборудованную под Мосгордуму, а тогда бывшую клинической базой Первого медицинского института. В приемном покое его принял дежурный — ассистент кафедры терапии Первого мединститута доктор С. З. Горелик, выпускник Сорбонны и Женевского университета. Обратив внимание на клиническую картину и узнав из беседы с больным, что тот работает с чумными животными, он сразу поставил диагноз «легочная чума», сообщил обо всем коллегам и начальству и заперся с больным, понимая, что сам уже инфицирован и они умрут вместе.

Доктор Я. Л. Рапопорт, производивший вскрытие жертв этой вспышки, позже писал: «Нельзя обойти молчанием стоическую выдержку и подлинный профессиональный героизм доктора Горелика, не нашедший должной оценки ни при его короткой жизни, ни после смерти (он не ошибся в отношении собственной судьбы), хотя многие принимавшие участие в организации предупредительных мероприятий по распространению эпидемии получили правительственные награды. Правительственную благодарность за выполнение важного задания получил и автор этих строк. Зная о неизбежном роковом исходе (от легочной чумы спасения не было), с уже наступающими признаками болезни, Горелик до последнего часа оказывал возможную помощь умирающему Берлину, пытаясь облегчить его страдания. Потом, в своей самоизоляции, он писал письма своим родным и товарищу Сталину. Стоя на краю могилы, Горелик обращался к Сталину с просьбой за арестованного брата, разделившего судьбу многих жертв беззакония сталинского безвременья. Эти письма были сожжены вместе с Гореликом…» (цит. по кн.: Наталья Рапопорт. То ли быль, то ли небыль. СПб., 1998). Речь идет о литературном критике Абраме Лежневе. Горелик не знал, что он уже почти два года как расстрелян.

Организация карантина была возложена на войска НКВД. «У входа в здание на часах, одетые в длинные до пят тулупы, стояли часовые с винтовками (был жестокий мороз зимы 1940 года). Такие же часовые у ворот», — вспоминал Я. Л. Рапопорт. Всех, кто контактировал с Берлином, поместили в изолятор на Соколиной горе, причем разыскивали и тех, кто ехал с ним в поезде, и виделся ранее, даже случайно. Слово «чума» не звучало, и все думали, что НКВД проводит рутинные в то время аресты. В карантин попал и А. Шаров — правда, ему разрешили отбыть его в квартире, где он проживал в полном одиночестве.

Все это время семья, зная только, что отец уехал в Москву, пребывала в страшной тревоге. «Мы не могли найти себе места, — вспоминала Рита. — Вроде бы все в порядке, все прекрасно, а мама ходит сама не своя. Я, “папин барометр”, тоже. Даже Макс притих, приуныл.

Через несколько дней рано утром прибежала к нам встревоженная папина сестра: что‑то случилось, а что — она и сама толком не знает. Мы не удивились, предчувствие беды было просто осязаемым. Разослали телеграммы по всем известным нам адресам. Ответов нет. Всей семьей поехали в Москву».

В Москве они узнали, что всех, кто контактировал с Абрамом Львовичем, отправили в изолятор. В тот же день в наркомате здравоохранения Минне Давыдовне, жене Абрама Львовича, сообщили о его гибели.

Эпидемии удалось избежать. Помимо Берлина и Горелика, умерли еще несколько человек (точное число в разных источниках разнится, но не превышает десяти), включая гостиничного парикмахера.

Пропитанные креозотом гробы жертв этой вспышки сожгли в Донском крематории. «Все было сожжено вместе с останками <…> — и документы, и наши фотографии, и орден Трудового Красного Знамени, врученный ему правительством Монгольской Народной Республики».

Смерть Берлина была сразу переосмыслена в мифологическом ключе. В стихотворении, написанном по горячим следам событий, Константин Симонов поставил его в один ряд с художником Василием Верещагиным и летчиком Валерием Чкаловым:

Всю жизнь любил он рисовать войну.

Беззвездной ночью наскочив на мину,

Он вместе с кораблем пошел ко дну,

Не дописав последнюю картину.

Всю жизнь лечиться люди шли к нему,

Всю жизнь он смерть преследовал

жестоко

И умер, сам привив себе чуму,

Последний опыт кончив раньше срока.

Всю жизнь привык он пробовать сердца.

Начав еще мальчишкою с «ньюпора»,

Он в сорок лет разбился, до конца

Не испытав последнего мотора.

Никак не можем помириться с тем,

Что люди умирают не в постели,

Что гибнут вдруг, не дописав поэм,

Не долечив, не долетев до цели.

Как будто есть последние дела,

Как будто можно, кончив все заботы,

В кругу семьи усесться у стола

И отдыхать под старость от работы…

Напротив, современные авторы обвиняют Берлина в пренебрежении не только своей жизнью, но и множеством чужих. Дальше всех пошел журналист Николай Ларинский. Сначала он пишет: «Вот этот момент самый интригующий — опытный чумолог не соблюдает элементарного правила: кроме собственной безопасности есть другие люди, ведь речь идет о главной особо опасной инфекции!» — а потом называет Берлина «обычным халатным советским человеком», не замечая противоречия: «халатный человек» никогда не смог бы стать «опытным чумологом».

Современники событий были сдержаннее в оценках. Не отрицая вины Берлина, они помнили об атмосфере эпохи: не ответить на звонок из центра, отклонить вызов на уже назначенную коллегию наркомата было в те времена по‑своему опасно, а объяснить чиновникам, что несколько дней карантина могут иметь решающее значение, трудно и сейчас. Да, Берлин должен был это сделать, но, видимо, на него оказывалось давление. Вероятно и то, что, перенеся эксперимент по прививанию чумы на себе, он считал себя уже в безопасности.

В 1952 году Коробкова и Туманский, вместе с Берлином испытавшие на себе противочумную вакцину, получили Сталинскую премию.

О судьбе других членов семьи. Макс

Вскоре семья Берлин лишилась еще одного мужчины.

Мне почти ничего неизвестно про Макса, младшего брата Риты, кроме того, что он родился в 1925 году, шестнадцати лет, в самом начале войны, пошел в ополчение и погиб. У Риты сохранилась лишь пара его фотографий — и пачка картонок с пейзажами, выполненными маслом. Работы подписаны на обороте: «Первая картина Макса Берлина», «Вторая картина…» Всего одиннадцать работ. Судя по старательному детскому почерку, их автору было лет двенадцать‑тринадцать. Мне неизвестно время его гибели, скорее всего, нет и его могилы, ни в каких базах данных его имя не значится. Есть только память о жизни — много обещавшей, но рано оборванной.

Минна Давыдовна

С началом войны Рита осталась с мамой. Лишившаяся мужской половины семья была эвакуирована в Казань.

«Что говорить, у нас была мужественная мама, по‑своему не менее волевая и целеустремленная, чем ее муж. Это ей он был обязан тем, что, обремененный семьей, пошел учиться. Она всегда была деловой, очень решительной. Это о ней, заместителе директора Казанской консерватории в годы войны, студенты говорили: “Осторожно, заминировано!”, не без юмора обыгрывая ее имя Мина и ее характер».

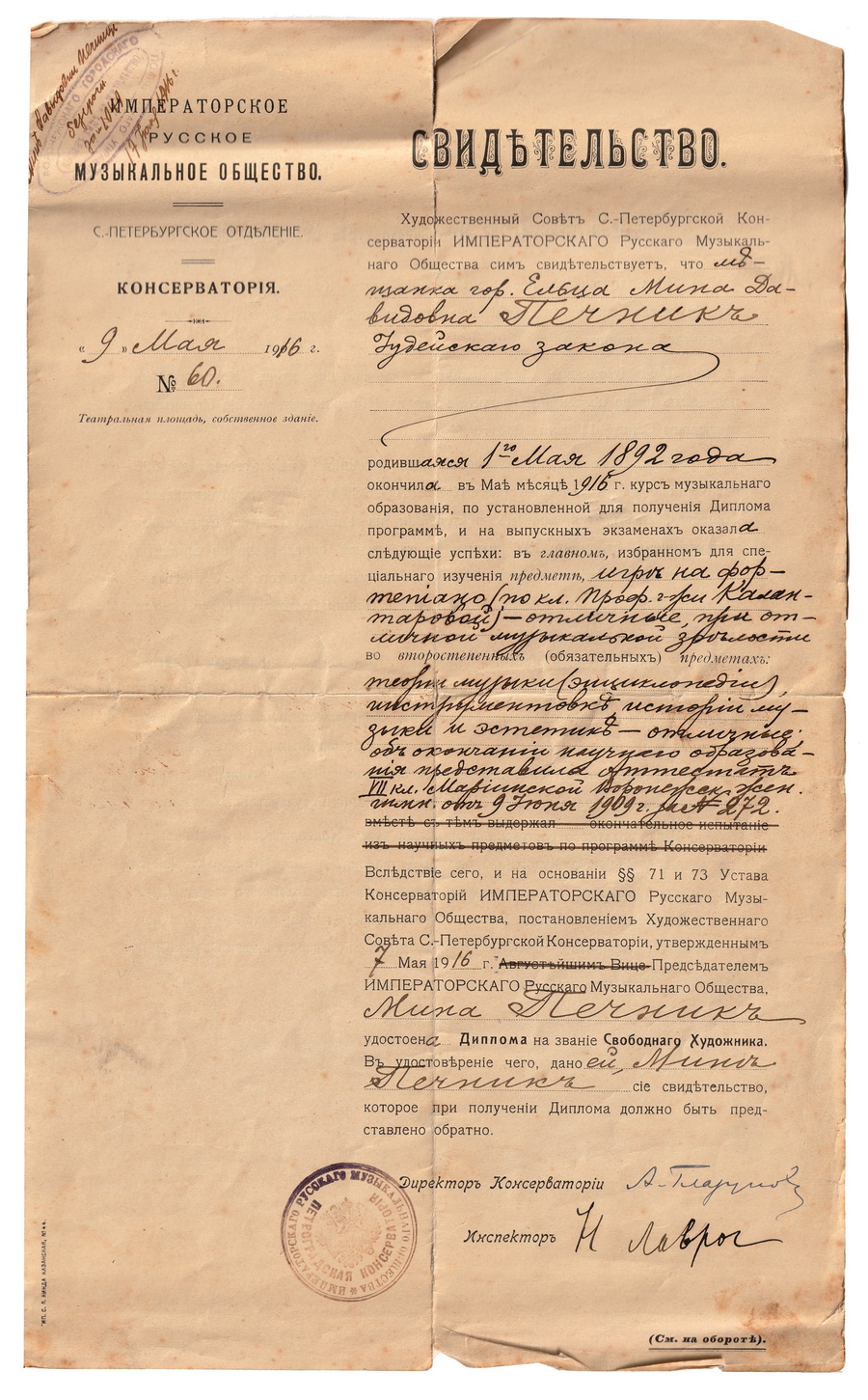

Минна Давыдовна Берлин‑Печникова (1892–1969) в 1916 году окончила Петербургскую консерваторию по классу фортепиано О. К. Калантаровой и получила диплом свободного художника (который давали тогда всем выпускникам консерваторий). Это был ее второй брак. Она была старше Абрама Львовича на одиннадцать лет. Первую половину 1930‑х годов вместе с мужем провела в Монголии. Но не просто провела, а фактически организовала в Улан‑Баторе музыкальное образование: «В Монголии она начала преподавать музыкальную грамоту, затем небольшой кружок “перерос” в музыкальную школу. <…> Стараниями мамы были собраны и записаны монгольские народные песни, изданные в двух сборниках». О ее педагогических заслугах свидетельствуют многочисленные грамоты на монгольском языке, в том числе за подписью маршала Чойбалсана.

В 1942 году вдова Абрама Львовича приступила к работе в Казанском музыкальном училище, где преподавала специальное фортепиано. Была одной из тех, кто стоял у истоков Казанской государственной консерватории, созданной в 1945 году: не случайно ее называли «мать консерватории». В 1948 году основала кафедру общего фортепиано и руководила ею до 1962 года, получив звание профессора. Стоит напомнить о том, что в 1948 году началась «борьба с космополитами», евреев отовсюду увольняли. В то же время на кафедре Минны Давыдовны работали Е. Н. Гринберг, Берта Лурье‑Тамарина и приглашенные профессора, среди них уже упоминавшийся Г. М. Коган. Разумеется, это было бы невозможно без поддержки ректора консерватории Назиба Жиганова. Коллеги отмечали «магическую силу воздействия ее личности на окружающих». Именно по этой кафедре в 1954 году окончила Казанскую консерваторию Сания Губайдуллина, будущий знаменитый композитор.

Тетя Рита

Всех, о ком шла речь выше, я не знал. Совсем другое дело тетя Рита. Это был любимый, близкий человек, фактически вторая мама. Она была всегда, сколько я помнил себя, и я никогда не задумывался, чья она тетя. И лишь взрослым узнал о том, что это первая жена нашего отца, с которым они разошлись в середине 1960‑х.

Определяющее влияние оказала на Риту личность Абрама Львовича, и особенно — шесть лет пребывания в Монголии.

«Мы с братом, конечно же, не сидели за стенами городка — уходили бродить по окрестностям. Однажды мне спасла жизнь одна из наших собак, по кличке Казан. Я шла по степи довольно далеко от дома. Казан, который был “моим” псом, — за мной. Вдруг вижу: прямо на меня бежит собака. Просто бежит. Но ее взгляд, опущенная морда, какой‑то особый оскал — все внушало ужас. Сразу понятно — бешеная. Я замерла. Казан от ужаса заметался, но разве мог он меня предать? Преодолев страх, бросился на бешеную собаку. А потом тихо скулил, зализывая свои раны. Самое страшное наступило позже, когда Казан исчез, вернулся через несколько дней с ясно выраженными признаками бешенства. Он бросился ко мне — и не тронул, не укусил, ведь очень меня любил. Но полы моего халата развевались от ветра — он начал рвать их. Я знала: бежать нельзя. Стала незаметно двигаться к дому. Наконец позвала папу. Он сразу понял ситуацию — схватил ружье, выстрелил. Конец. Это была трагедия для всех нас.

Я ничего не боялась. <…> Не бояться нас приучал отец. Не только брата, будущего мужчину <…> а и меня. Никогда ни одной куклы мне не купил, как он говорил: “чтобы не сюсюкала над ними”. Так как я была старшей, мечтал, чтобы пошла по его стопам. Не уговаривал. Давал читать книги. Первым “детективом”, который с увлечением прочла, были “Охотники за микробами” Поля де Крюи. Лет двенадцати вместе с отцом — первые мои опыты: открывали чашку Петри, чтобы осели микробы из воздуха. Каково было дождаться следующего дня — что там проросло?! Потом рисовала на бумаге по размеру чашки красную колонию микробов красным цветом, белую — белым. Это было не исследованием — занимательной игрой. Но прививало и навыки, и интерес к делу. Вот почему, когда выросла, поступила на санитарный факультет Воронежского института. Шесть лет работала по особо опасным инфекциям. Потом жизнь сложилась так, что ушла в другую область медицины. Но, считаю, отцовская закваска осталась. Навсегда. Недаром меня называли его тенью. Действительно, духовно мы были близки. Даже когда он в другом городе — знала, какое у него настроение. Это всеми в нашей семье было признано».

Рита окончила институт сразу после войны и работала эпидемиологом в сельских районах поволжских республик: Татарии, Мордовии, Удмуртии. По ее рассказам, эпидемиологическая обстановка была неблагополучной, условия работы — ужасными, бедность населения — невероятной. У врачей не было транспорта, не хватало материалов и лекарств. Приходилось пешком, таща на себе все необходимое, преодолевать десятки километров по бездорожью, в грязи и воде, лечить, организовывать карантины или госпитализацию. Тут и пригодился опыт Монголии.

Шесть лет такой работы привели к тому, что она заболела туберкулезом позвоночника. Продолжала работать с субфебрильной температурой, возраставшей слабостью и болями в позвоночнике, пока ей не поставили диагноз и не направили в Подольскую туберкулезную больницу. Запомнил ее рассказ о том, как она в особой комнате сидела и ждала госпитализации. Зашел врач с ее документами, она встала ему навстречу. Он изумился: «Как вы вообще можете стоять?» На снимках было видно, комментировала тетя Рита, что ее позвоночник почти превратился в студень.

Год она пролежала в гипсе, получила инвалидность (через несколько лет пережила еще и клиническую смерть, поэтому праздновала два дня рождения). Возвращаться в эпидемиологию нечего было и думать. В середине 1950‑х ей было около 35, менять профессию поздно, да она и не хотела уходить из медицины. В это время русский с китайцем еще были «братья навек», но обстановка в стране менялась и стало возможным многое из того, что было невозможно раньше. В СССР приехали китайские мастера акупунктуры, до того не признававшейся. Были набраны две группы учеников, примерно по двадцать человек в каждой, Рита вошла во вторую. Так она стала одним из первых в нашей стране иглотерапевтов.

Казалось бы, что общего между эпидемиологией и иглоукалыванием? И я не мог найти связи, пока не узнал получше об их пребывании в Монголии, о работе Абрама Львовича по тибетской медицине, о его знании тибетского языка. В сознании Риты эта связь была порождена образом отца.

В новой специальности она проработала больше тридцати лет. И не раз, уже позже, на каких‑нибудь концертах или вечерах я видел знакомое лицо, пытался вспомнить, откуда его знаю… и, порывшись в памяти, понимал, что это один из пациентов тети Риты.

Нельзя не упомянуть об одном исследовании, которое Рита вместе с несколькими друзьями‑инженерами выполнила в начале 1970‑х годов. С помощью специального прибора они сравнивали электрический потенциал активных точек у трупов, которые подверглись вскрытию и не подверглись ему, и пришли к выводу, что во втором случае потенциал угасает постепенно, тогда как в первом он исчезает сразу после вскрытия.

Тетя Рита собирала всю немногочисленную на русском языке литературу по иглоукалыванию. После нее осталось десятка три книг, которые я долго хранил, а потом раздал. Я любил разглядывать эти схемы. Меня завораживало, что у человека, как у земли и у звездного неба, есть меридианы. Родной город я тоже представлял себе телом, на котором есть активные точки. Их было тогда много, и две яркие связаны с Ритой — ее работа и ее дом.

Во время путча 1991 года она была в санатории. Вернулась в Москву, вышла на работу — и узнала, что ее уволили. «Взяли какую‑то длинноногую девицу в коротком халатике, — возмущалась Рита. — Но ведь она ничего не умеет». Тогда Рите было без малого семьдесят. Однако она еще несколько лет проработала в других поликлиниках, и не просто работала, а прошла (за свой счет) специальный курс суджок‑терапии.

На ее похоронах ветрено‑снежным апрельским днем 2003 года было всего несколько человек, среди них — М. А. Эскина, директор Центрального дома актера, с которой они много лет дружили. Разбирая Ритину квартиру, я обнаружил в маленьком чуланчике документы, которые она никогда не показывала, и сохранил их, чтобы рассказать об этой семье вам.

Благодарю И. А. Грунтова, М. В. Харитонову и М. В. Целикова за консультации при подготовке материала.

Авраам Каслари, профессиональный свидетель из Каталонии XIV века

Доктор Хавкин. Самый неизвестный человек