Вдохновленный плакатом и Кранахом

Хотя Виктор Пивоваров с 1982 года живет в Праге, на родине он остается одним из самых востребованных и даже избалованных выставками художников своего поколения. Только за последние 12 лет и только в московских музеях у него прошло пять персональных показов, и еще два — этой весной. Пивоваров такой «крупный план» выдерживает — и когда в «Гараже» оставляет «След улитки», с работами от 1970‑х до последнего времени, и когда в ГМИИ имени А. С. Пушкина, вдохновленный Босхом, Брейгелем и Кранахом, концептуалист ищет «Потерянные ключи».

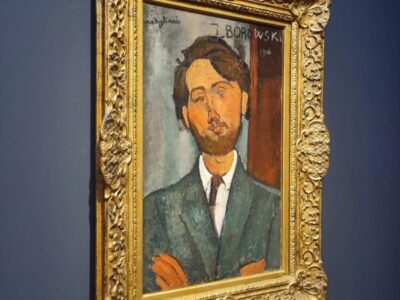

Виктор Пивоваров. Лампочка перегорела. 1992–1996. Предоставлено художником

Собственно, гаражная ретроспектива (хотя большинство произведений тут из собрания самого художника), снабженная авторским путеводителем, сделана в жанре романтического скитания по закоулкам фантазии Виктора Пивоварова, его любимых жанров и мотивов. Автор запускает сюда лирического героя. Тот, оказываясь в разных садах (от страниц альбома — классического концептуалистского жанра — с прозрачными акварелями «Сад», 1975 года, до яркого, схематизированного почти на манер средневековых карт холста 2013‑го «Сады Монаха Рабиновича»), одиночество делает и позой, и одновременно экзистенциальным переживанием.

Это странствие — в концептуализме все ведь имеет разные коннотации, порой до смешного противоречивые, — архитекторы выставки Екатерина Головатюк и Никола Русси «упаковывают» в 11 комнат. Комнаты — и главы некой книги, и остановки в пути, и коммунальные пространства, близкие сознанию живших в СССР. А из коммуналок пивоваровские рисунки да картины раскрывают виды‑окна вовне и одновременно отправляют лирического героя в состояние самосозерцания.

Пивоварова недаром зовут самым сюрреалистичным из московских романтических концептуалистов. С одной стороны, он наслаждается изворотливостью и своей мысли, и руки, которые, создавая «Длинную‑длинную руку» в 1972‑м — конечно же плакатно, нитроэмалью по оргалиту, — выделывают такие кульбиты, что диву даешься. Сидящий в доме господин вытягивает руку, которая превращается в дорогу. В руке есть еще маленький дом, и рядом деревья растут…

С другой стороны, один из самых трепетных по настроению и цельных по композиции залов объединяет ранние, 1970‑х годов, «Проекты для одинокого человека» и вторую часть альбома «Сад» — она называется «Где я?». В автобиографической книжке «Влюбленный агент», вышедшей в 2001‑м и специально дописанной и переизданной к выставке, художник пишет, что «впервые на нашем местном горизонте слово “проект” было употреблено в обоих смыслах, то есть как программа, план будущей реализации… и как готовый художественный продукт в виде щитов‑картин». На них — проект биографии одинокого человека, его снов, необходимых ему предметов, неба над ним. А напротив — рисунки, на которых герой в автобусе, на улице, в спальне, в сортире задается одним и тем же проклятым вопросом «Где я?».

Возможно, не случайно этот вопрос возникает именно у Пивоварова, который как будто впервые осмеливается задать его самому себе вслух, публично. Вопрос, занимающий его с детства, упоминая которое, художник всегда говорит в интервью, что не получил никакого еврейского воспитания: «После войны мама и тетя еще говорили между собой на идише, но после того как началась кампания по “борьбе с космополитизмом”, ни одного слова на идише я больше не услышал. Помню, говорить на нем было опасно!» Вот еще, может быть, откуда эти страхи и поиски места в мире у человека, которому, по его воспоминаниям, с детских лет не дома, а во дворе «напоминали», что он еврей. Пивоваров признается: «Мое познание еврейского космоса началось очень поздно, и то благодаря встрече с поэтом Овсеем Дризом». Их познакомил Генрих Сапгир, переводивший Дриза, и Пивоваров мечтал иллюстрировать его стихи. Сделать это он смог только после смерти поэта, но «последняя книга — “Хеломские мудрецы”, один из самых замечательных его стихотворных циклов, — так и не вышла, пока не нашлось издателя». До сих пор, кстати, не нашлось.

Виктор Пивоваров. Умиление. 2003. Предоставлено художником

О последней на выставке напоминает инсталляция с комнатой старушек‑голландок. У Пивоварова умение удивлять и умение удивляться — всегда рядом. Как и умение сомневаться, композиционно ставшее центральной остановкой ретроспективы. «Сутра страхов и сомнений» (2006) — десятиметровый свиток, адресующий к сакральным предметам — прежде всего, к Торе, но и к китайским свиткам (см. интервью художника Ирине Мак: «Сомнение во всем свойственно еврейской ментальности»). Как тут не вспомнить прошлогоднюю выставку Пивоварова в Музее Востока, где «Сутра…» выставлялась вместе с проектом «Лисы и праздники»: в нем он соединял еврейскую традицию с китайской мифологией. В 10‑метровом свитке не только картинки, но и иероглифы выглядят иллюстрацией ивритского текста. Хотя можно «Сутру…» понять и наоборот. «Священные» для трепетной души страхи и сомнения стройными столбцами следуют к любимой концептуалистами абсурдизации: «сомнение в себе, сомнение в другом», «страх наслаждений, страх заблуждений, страх высоты, страх красоты, страх спутанных волос, страх газетных полос, страх неизвестных ночных шорохов, страх зеркальных отражений, страх безвыходных положений»…

Сама улитка появляется под занавес, в стихотворении Монаха Рабиновича (в этом абсурдном имени весь Пивоваров): «Улитка оставила след на песке/ Полетов своих траекторию/ Узкий путь/ Шлифовальщика/ Перламутровых пуговиц». В финале оказались поздние вещи, иногда тяготеющие к абстракции (вместе с намеками на супрематический круг Малевича). Это не самые удачные работы художника, чья сила — в детализации. Он прежде всего тонкий, ироничный, очень свободный график. Придумавший логотип «Веселых картинок», замечательно и по‑разному иллюстрировавший Андерсена и дописанного недавно Юзом Алешковским «Николая Николаевича». И в живописи эта графическая его натура всегда чувствуется. Пивоваров — рассказчик, он думает деталями. Его почерк линеарен. И ведь даже когда на втором его нынешнем показе в Пушкинском музее (где, кстати, появился тот самый «След улитки» на одноименной картине) художник, восхищаясь мастерами Северного Возрождения, говорит о «Потерянных ключах» и символически насыщенной живописи XV–XVI веков, делает свои вариации на те же темы, он старинные ребусы разбирает и собирает в новый набор, но в его картинах эти сложносочиненные послания уже не важны, в новом конструкторе символы не работают, — Пивоваров играет с той стилистикой, показывая свои, только в конце 2015‑го завершенные истории.

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?