Вновь мы смотрим на мир из столетней перспективы глазами героев наших публикаций. Но в отличие от них мы знаем, что было дальше, и потому наивно думаем, что мы умнее и дальновиднее. Интересно, что через 100 лет скажут о нас?

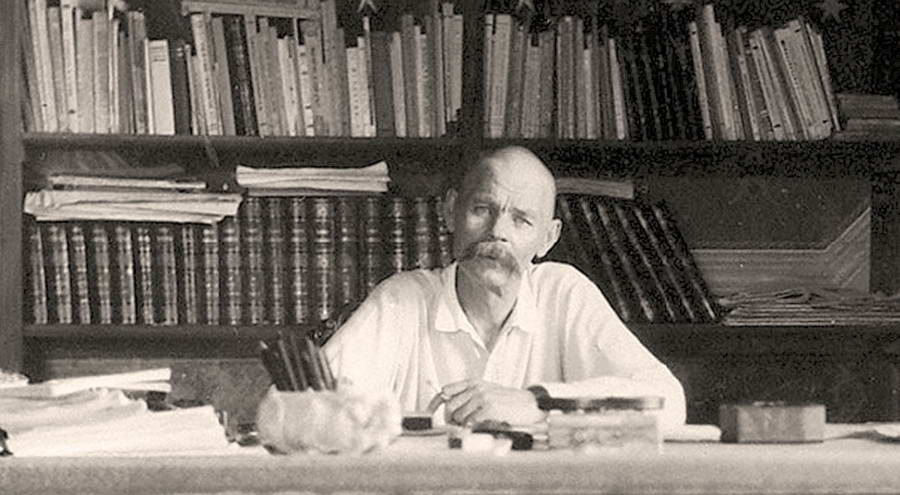

Максим Горький дал интервью газете Mezzogiorno, где попытался говорить с записными антисемитами как с обычными собеседниками, апеллируя к рациональным аргументам и подтвержденным данным. Такая полемика обычно ведется не ради того, чтобы опровергнуть собеседника, а ради третьих лиц, которые знакомятся с ее аргументами со стороны. Горький много кому не угодил, в том числе в тех общественных группах, к которым сам принадлежал и от которых дистанцировался: революционерам пламенным и более сдержанным, коммунистам и антикоммунистам, интеллигентам и «простому народу». А еще критикам, очарованным «босяками» — героями его ранних рассказов, ожидавшим развития старых тем и в итоге разочарованным. А также диссидентам и перестроечникам, эмигрантам и убежденно советским читателям. Сам он менял позицию по многим вопросам: то выражал свое неприятие происходящего «Несвоевременными мыслями», то каялся перед советской властью, сокрушаясь о «непонимании» ситуации. Но по отношению к евреям всегда вел себя исключительно порядочно.

Неаполитанская Mezzogiorno при всей своей черносотенной репутации, о чем вы прочтете в заметке, к русскому писателю Горькому относилась с искренним интересом, отслеживала его публикации и театральные постановки, в частности, спустя несколько лет широко рекламировала итальянскую постановку «На дне». В 1924 году она без искажений публикует его полемические заявления, направленные против антисемитских инсинуаций. Что ж, спасибо Mezzogiorno и спасибо Горькому, если удалось кого‑нибудь переубедить. Да даже если и нет.

Имя раввина Авраама‑Ицхака а‑Коэна Кука (1865–1935), первого ашкеназского раввина Страны Израиля, известно всем, кто соприкасался с историей еврейской мысли, каббалы, еврейской общины и еврейского государства. Все признают его огромный авторитет и великие заслуги во многих сферах. Примечательной представляется его попытка, во многом успешная, примирения иудаизма и сионизма. Вопрос и в наше время нельзя считать решенным, однако попытка раввина Кука доказала свою плодотворность: он создал концепцию религиозного сионизма, и число ее приверженцев все растет.

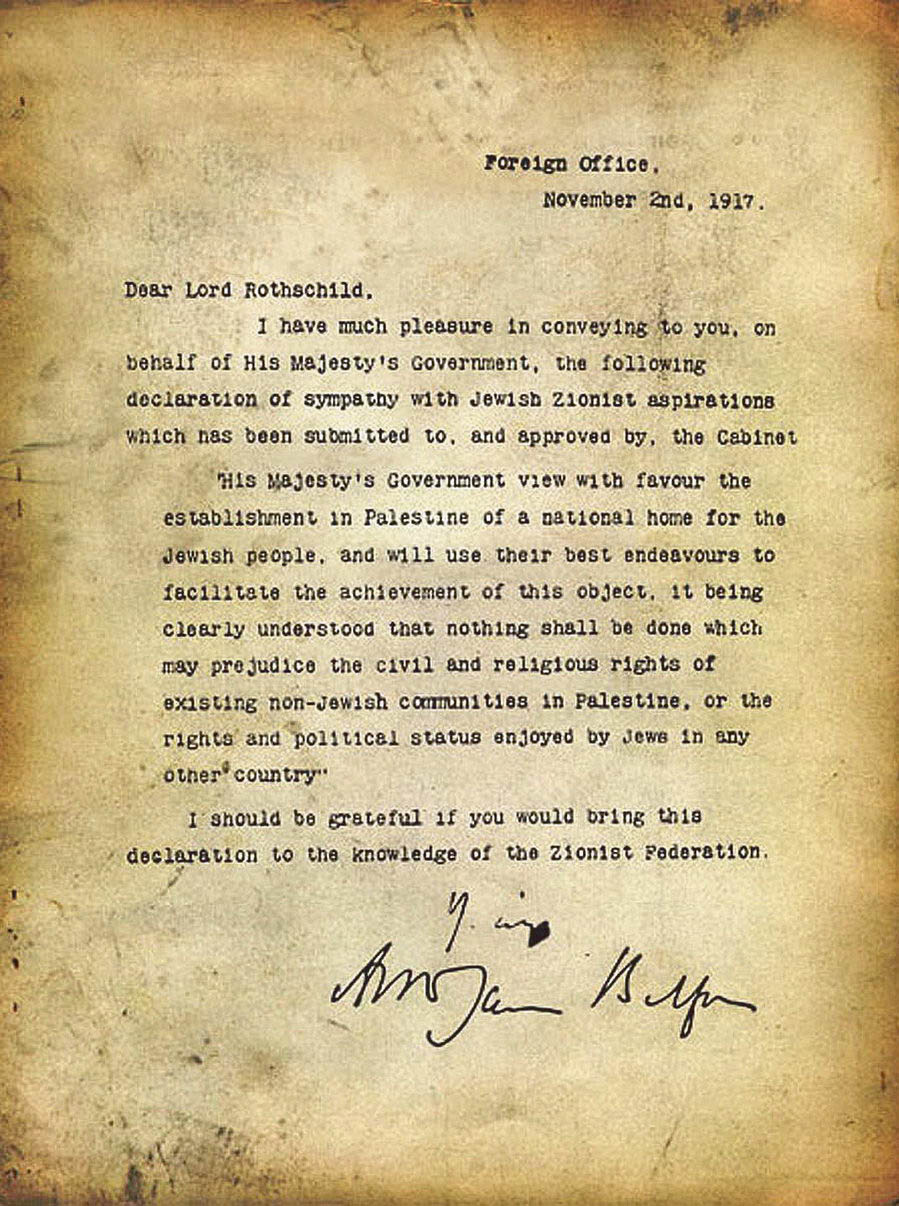

Мы читаем о его визите в Америку, где американская и британская администрации в очередной раз заверили его в своей поддержке идеи создания еврейского национального дома.

Эта формулировка воспроизводит текст Декларации Бальфура, и к ней неоднократно обращаются наши «заклятые друзья» из антисемитских и антиизраильских кругов с псевдонаивным заявлением: «Ну ведь сказано же, “национальный очаг”, “национальный дом”, нигде не сказано “государство”».

Пока жив был Макс Нордау, автор текста декларации, он подтверждал, что, по согласованию с Бальфуром, была выбрана такая формулировка именно для еврейского государства. В 1924‑м — год, как Нордау умер, и, как видите, подтверждение приверженности идее декларации требовалось постоянно. Теперь раввин Кук принял на себя эту миссию: представительствовать на мировой арене от лица не только иудаизма, но и сионизма.

О российских делах. «Габима», еврейский театр, существовавший с 1917 года в виде любительской студии, по благословению самого Станиславского становится полноценным театром. «Габиму» называли даже библейской студией Московского Художественного театра. Там ставились пьесы на иврите, ученик Станиславского Евгений Вахтангов поставил пьесу Ан‑ского «Дибук». И этому спектаклю автор статьи «Мечтатель о Библии» известный журналист Николай Моисеевич Волковыский справедливо предрекает великую славу.

«Мечтатель о Библии» — это сам Вахтангов, статья навеяна воспоминаниями о нем и сожалением о его безвременной кончине в 1922 году. С остальными подробностями этой театральной истории автор явно знаком меньше, в статье хватает несообразностей.

«Габиму» он почему‑то называет молодым хасидским театром, хотя не все евреи религиозны, а из религиозных не все хасиды. Театр же — мероприятие культурное, даже кросс‑культурное, и национальное, а одновременно и интернациональное, так что нет нужды привязывать его к одной конфессии. Язык, на котором ставились спектакли в «Габиме», был сефардским вариантом иврита, а не ашкеназским, более характерным для российских евреев. История же о том, как Станиславский направил «Габиму» к своему ученику по имени Вахтанг (это мог быть только Вахтанг Мчеделов), а посланец перепутал имя и фамилию и «Габима» оказалась под руководством Евгения Вахтангова, никаких подтверждений не находит. Кажется, это обычная театральная байка.

Впрочем, после смерти Вахтангова художественным руководителем становится именно Мчеделов, тоже замечательный театральный педагог и реформатор, успевший поставить «Вечного жида» по драматической поэме Давида Пинского. Увы, и ему оставалось недолго, он умер в мае 1924 года.

Как известно, «Габима» в конце концов оказалась в Израиле, где существует до наших дней, продолжая удивлять и радовать зрителей. А в России евреям остался ставивший спектакли на идише ГОСЕТ, о печальной и страшной судьбе которого также хорошо известно.

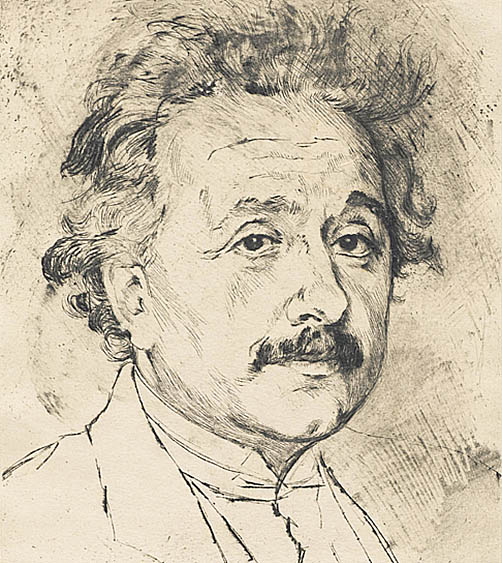

В статье Соломона Познера читаем о проекте учреждения еврейского университета в Данциге. Есть люди — есть деньги — есть необходимость — есть поддержка… Святое дело! Бескорыстный энтузиаст Докторович, душа проекта, разрабатывает смету, ищет сторонников среди всемирно известных научных авторитетов, таких как Альберт Эйнштейн, ведет полемику с оппонентами, опасающимися, что проект войдет в противоречие с идеей Еврейского университета в Иерусалиме… Увы, кроме настоящей статьи никаких сведений о судьбе проекта отыскать не удалось. Что мы знаем достоверно, так это то, что ни в Данциге, чья история еврейской общины восходит к XI веку, ни в польском Гданьске, которым позднее стал Данциг, никакого еврейского университета не появилось. Уже в 1924 году Европе было не до еврейских университетов, а в последующие годы совсем не до них. Проект Докторовича оказался похоронен, пожалуй, в разделе исторических курьезов, тогда как судьба университета в Иерусалиме сложилась успешно.

В заключение о «самом старом человеке в Латвии», Абраме Пекере, умершем в возрасте 109 лет в 1924 году. Для его современников из 1924‑го существование человека, родившегося в 1815 году, было столь же удивительно, как для нас с вами человек, родившийся в 1915‑м. Об очень многом хотелось бы с ним поговорить. О том, как на судьбе одного человека отражаются исторические перипетии века. О том, что помогло ему дожить до таких лет. Да, о здоровом образе жизни, хотя с почтенными долгожителями такой разговор обычно не складывается.

Я как‑то брал интервью у родившегося в 1918 году поэта, фронтовика, барда Евгения Аграновича. Он и в 90 лет концертировал, исполнял свои песни (самые известные — «Я в весеннем лесу пил березовый сок» из фильма «Ошибка резидента» и «От героев былых времен» из фильма «Офицеры»). Я спросил его: «В чем ваш секрет?» Агранович выпалил не задумываясь: «Закусывать надо меньше!»

Так вот Абрам Пекер мало того что курил, так и в хорошем возлиянии себе не отказывал. Но о главном, что объединяет этих двух долгожителей, сказано в статье: «Никогда не имел врагов». Конечно, эти слова внучки Абрама Пекера похожи на идеализацию: в жизни наверняка хватало и горя, и проблем, и антисемитизма. Слова эти скорее следует трактовать как умение не зацикливаться на своих горестях и не тратить жизнь на сведение счетов.

Агранович о своей везучести сочинил четверостишие:

Удач я в жизни знал немало,

Но все они со знаком «не»:

Не исключало, не сажало

И не убило на войне.

Пребывание раввина А. Кука в Нью-Йорке

ВАШИНГТОН (ЕТА). Палестинский верховный раввин А. Кук был принят в Белом доме президентом Кулиджем в присутствии его секретаря Слемпа. Раввин Кук высказал американскому народу через президента благодарность за дружбу и помощь еврейскому народу. В особенности он благодарил за принятие в обеих палатах конгресса резолюций, утверждающих английский мандат на Палестину и создание еврейского национального дома.

В своем ответе президент Кулидж заверил, что американское правительство всячески будет поддерживать создание еврейского дома в Палестине. Президент пожелал успеха раввину Куку в его миссии.

Особенно торжественный прием раввину был оказан в британском посольстве.

№ 100 / с. 2

Самый старый человек в Латвии

Он живет на Столбовой улице в светлом красивом доме. Спрашиваю средних лет женщину, что выходит из парадной, где тут квартира номер семь. Женщина немного опешила, оказывается, это и есть хозяйка.

— Вам кого нужно и по какому делу?

— Мне нужно Абрама Пекера, я от доктора П.

Лицо хозяйки светлеет, она ведет меня наверх.

— Пожалуйста, зайдите, дедушка Абрам захворал, с четверга он уже не поднимается с постели, зайдите, вы не потревожите, он не слышит.

Любезная хозяйка оказывается лишь внучкой. Навстречу мне из хорошо обставленной столовой выходит старая дама, ей скоро исполнится 80 лет. Это родная дочь Абрама Пекера, который родился в 1815 году и который недавно отпраздновал 109‑ю годовщину своего рождения.

Мы входим в маленькую комнату Абрама Пекера, которого скрутила на 110‑м году злая старческая слабость. На Пасху уже во время седера он немного ослаб. Просидел все‑таки с родными за праздничным столом, но остаться до конца не мог. Пошел к себе отдохнуть. Взял старую еврейскую Библию, почитал ее. На окне лежат две толстые книги в старинных переплетах, с листами старой выцветшей бумаги, по которой пальцем водили несколько поколений. Всех пережил старый Абрам, недавно похоронил 20‑летнего правнука. Любит он Библию, читает охотно, за ней проводит целые дни. Тут же, на окне, лежат большие очки, но он может читать и без них. Зрение у него сохранилось, только слух изменил. Выцветшие старческие глаза впиваются в говорящего, и по движению губ он угадывает вопрос. Медленно отвечает на него.

Сейчас он лежит на кровати, высоко запрокинул голову, тяжело дышит, а в груди что‑то клокочет. Я положил руку на влажный теплый лоб, затих на минуту старик. Старая седая дочь Сара мне шепчет:

— Он думает, что вы доктор, страшно ему жить хочется, все доктора спрашивает. В Америке у него сын, старик все ждет письма, а от него известий десятый месяц нет. Беспокоится, что случилось с сыном. Память у старика удивительная, каждую мелочь помнит. Больше всего он любит чистоту, никогда никакой грязи у него не найдете. Каждую субботу аккуратно вымоется и чистое белье наденет.

— В чем же секрет этой долгой жизни? Может быть, воздержание, режим особенный? Расскажите, как он жил, как питался?

Седая дочь улыбается. Садится рядом со мной и начинает вспоминать всю жизнь своего отца.

— Чистота — главное условие его жизни. А кушанье всякое любил, рыбу, селедку, яйца, мучное, все ел охотно. Даже теперь желудок у него так хорошо работает, что дай Б‑г, чтобы наши внуки так были здоровы. Вот только с четверга у него нет аппетита. Хлебнет две ложки молочного супа и поморщится. Сегодня еще ничего не ел, одну‑другую ложку варенья соглашается проглотить. Просит доктора. Вчера мечтал: когда сын пришлет денег из Америки, возьму самого знаменитого в Риге доктора, а то приглашу двух. Пускай посмотрят меня хорошенько, они помогут.

К нему доктор давно пришел, а он молитву читает. Подождал доктор, покуда старик закончит молиться, а потом стал его осматривать. Просит старых докторов, знакомых, недавно зашел молодой, так он не поверил, что тот доктор. Покачал головой и сказал: «Это так, просто молодой человек, знакомый, а не доктор, вы меня обманываете. Позовите мне старого доктора, который все знает». Я ему показала лекарство, тогда он поверил, успокоился.

Старая женщина глубоко задумывается, потом, точно встрепенувшись, говорит:

— А характер у него тихий, уживчивый, веселый, может быть, потому и долго прожил, что людей любил, смеяться любил. Прошлым летом все нас ругал, зачем жениться ему не позволяем. Во время мировой войны часто глубоко задумывался и тяжело вздыхал. С печалью спрашивал каждого нового человека: «Когда же они драться кончат, разве не надоело им, разве не противно им убивать друг друга, самых молодых, сильных людей уничтожают». Иногда ему приходит в голову, что люди не совсем успокоились, и тогда он с тревогой спрашивает: «А может быть, они снова дерутся, только вы скрываете от меня». Когда во время германской оккупации пришли немецкие власти, он встретил их шутливо: «Что же, вы меня тоже хотите в солдаты забрать? Рука старого Абрама никогда не поднималась ни на чью человеческую жизнь».

Он любит своих внуков и правнуков, у одного из моих детей уже восемнадцатилетняя дочь невеста. Собираются к нам все гурьбой, и тогда старый Абрам сидит в уголке и смотрит на ряд своих поколений. Те затягивают песню, а он с ними поет, и смеется как маленький. Больше всего детский смех любил.

Всю свою жизнь прожил в Лифляндии — в имении Марпильс, родился в Литве в местечке Векшно. Занимался торговлей, ездил с мануфактурой из имения в имение. В тяжелые годы оккупации, во время большевиков, когда трудно было достать провизию, старый Абрам вспоминал голодные годы в Лифляндии. Вспоминал и турецкую войну, и восстание в Польше. Любил рассказывать о тяжелой николаевской эпохе, когда по имениям рыскали агенты и уводили молодых мальчиков в кантонисты, готовили из них солдат. Ему было тринадцать лет, когда его хотели агенты увезти в Петроград, спрятался он и избежал этой службы.

Вы спрашиваете насчет воздержания. Старый Абрам курил всю жизнь, и много курил, водку тоже пил, но понемногу, по рюмке перед обедом для аппетиту, пьяным никогда не напивался. Сейчас в Лифляндии вразнос торгует мой старый восьмидесятилетний брат, и когда самые старые люди вспоминают седого Абрама, который их ласкал и баловал леденцами, когда они были детьми, тогда никто не хочет верить, что Абрам живет спокойно у своей любимой дочери Сары на Столбовой улице в Риге.

Абрам дожил до глубокой старости, потому что он никогда не имел врагов, никогда он ни с кем за всю свою долгую жизнь не судился, нажил десять детей, бывали моменты когда жил богато, бывали и тяжелые годы. Конечно, все от Б‑га, Он решает, когда кому уйти из жизни.

С сегодняшней жизнью трудно было примириться старому Абраму, в особенности с нашими деньгами, рыночными ценами. Он все на копейки привык считать, а мы на рубли. И не верил нам, когда мы говорили, что масло стоит 95 рублей фунт, раньше ведь платили 15 копеек за фунт, за пуд ржаной муки платили 30 копеек. И с улыбкой, в которой выражалось недоверие, он замечал: «Я ведь маслом, прежде бывало, колеса смазывал. Смеетесь вы надо мною, вот состаритесь, над вами тоже будут дети ваши издеваться».

Старый Абрам очень религиозен, и сейчас в постели его губы чуть слышно шепчут слова молитвы. Всю свою жизнь по понедельникам и четвергам он постился, не принимая ни кусочка пищи, ни глотка воды.

Старая Сара становится печальной, но с гордостью говорит:

— Не было и нет человека, который бы пролил хоть одну слезу из‑за Абрама. С латышами он уживался хорошо, все его любили. Теперь выросли и состарились и вспоминают доброго старого Абрама Пекера.

Я зашел еще раз в маленькую комнатку, внучка кормила больного старика с ложки. На стене висели простая черная шапка и пиджак. Я пожал руки всем членам этой замечательной семьи и вышел на улицу. Вокруг меня кипела жизнь, молодые и старые спешили по своим делам. Я думал о старом еврее, на глазах которого прошло столько поколений. Он любил людей, солнце, весеннюю зелень, детский смех. Он цеплялся за жизнь и не хотел помирать потому, что его долгая жизнь была чистая и ясная, как смех тех маленьких детей, которых он одаривал леденцами на больших и малых лифляндских дорогах.

А. Т.

Вчера самый старый человек в Латвии — Абрам Пекер — скончался.

№ 104 / с. 2

Святое дело

Так назвал дело создания еврейского университета в Европе профессор А. Эйнштейн в письме к инициатору этого проекта д‑ру Докторовичу. В газетах упоминалось об этом начинании. Крупный варшавский промышленник Г. X. Докторович, оказывается, давно уже был озабочен вопросом о предоставлении еврейской молодежи возможности получать высшее образование. Что такой молодежи очень много во всех странах Восточной Европы, это ни для кого не секрет. Как человек дела и доподлинный меценат, господин Докторович решил выполнить все дело собственными силами. С помощью приглашенных лиц он разработал планы — научные и технические, изготовил сметы, выбрал место и т. д. Средства, необходимые для такого грандиозного дела, дает он же. Понимая, что подобное предприятие нуждается в авторитетном покровительстве, он обратился с просьбой о патронаже к комиссии об интеллектуальном сотрудничестве Лиги Наций. Комиссия, в которой председательствует знаменитый философ‑еврей Анри Бергсон, ответила согласием. Создание университета проектируется в Данциге.

Не успело дело выйти из недр кабинета господина Докторовича, как вокруг него поднялся шум. Оказались противники проекта создания еврейского университета в Европе. Некоторые не в меру усердные последователи сионизма усмотрели в проекте конкуренцию для университета, организуемого в Палестине. Они опасаются, что предполагаемый данцигский университет отвлечет нашу молодежь от поездки в университет палестинский. Одному из таких ретивых сионистов господин Докторович писал на столбцах варшавской газеты «Наш Пшеглонд»: «Осмелюсь заявить, что такая точка зрения страдает односторонностью, и я должен категорически возражать против нее. В недалеком будущем мы убедимся в том, чья лепта на алтарь палестинского университета значительно больше — моя или местных сионистских деятелей».

Как видите, организатор еврейского университета в Данциге — не противник идеи палестинского университета. Одно начинание не противоречит другому. И то, и другое необходимо. В данном случае не только «могущий вместить да вместит», но надо «вместить» обе идеи, т. е. создавать университет и в Европе, и в Палестине.

Если мне все‑таки задали бы вопрос, какая из них нужнее, я — при всей моей привязанности к идее духовного расцвета страны предков — сказал бы: первая, т. е. устройство университета здесь, на местах нашего непосредственного жительства, в Европе.

И говорю я так потому, что самое главное, на мой взгляд, в данном вопросе — это не учреждение нового питомника науки, a сохранение и умножение кадров еврейской интеллигенции. И все, что обеспечивает скорейшее их наполнение, более легкое осуществление задачи, должно быть делаемо в первую очередь.

Создание палестинского университета — дело необходимое, но трудно и медленно осуществимое. Для осуществления его необходимо еще подготовлять профессорский персонал. Проезд в Палестину и жизнь в ней стоят дорого. Молодежь, не настроенная сионистски или даже национально, туда не поедет. А высшее образование мы должны дать всей нашей молодежи независимо от ее идейных настроений.

Университет в Палестине — большое общенациональное дело. Университет для учащихся евреев в Европе — предприятие куда более скромное. Я говорю — университет для евреев, а не еврейский университет, потому что цель этого учебного заведения должна быть — предоставление образования еврейским юношам и девушкам, которые по воле обстоятельств лишены теперь возможности получить его. И только.

Мысль эта не новая. Уже перед войной такой проект возникал и, если бы не война, был бы, может быть, осуществлен. Тогда речь шла о нем в связи с положением еврейской молодежи в России. Из‑за процентной нормы многие из ее среды оставались за бортом высшей школы. Непопадавшие в последнюю ездили в Германию, Швейцарию, Бельгию, Францию. Но не все располагали необходимыми средствами на проезд и, главное, жизнь. Многие так и оставались недоучками, плодя кадры выбитых из колеи неудачников.

Первая русская революция, принесшая отмену еврейских ограничений, облагодетельствовала нашу молодежь, но светлый период длился недолго. В советской России теперь положение еще хуже того, что было до революции. В вузы принимаются лишь рабфаки, дети коммунистов и — горсточка молодежи буржуазного и интеллигентского происхождения. Из 30 000 лиц этих категорий, окончивших в текущем году школы 2‑й ступени, в высшие учебные заведения будет принято около 300 человек. А разве лучше положение в молодых республиках Восточной Европы, в Венгрии, Австрии, Румынии?

Весьма существенный вопрос для будущего университета: где взять для него преподавательский персонал? Смею думать, что разрешение его не представит трудностей. Положение профессоров‑евреев в университетах Германии, Австрии, Венгрии, Польши сейчас крайне тяжелое. Шовинистически настроенная молодежь ведет против них ожесточенную кампанию. Коллеги‑христиане не всегда держат себя с подобающим тактом. Великий Эйнштейн должен был покинуть Германию и переселиться в Голландию. Если для еврейских ученых будет создана возможность спокойно работать и обучать в другом пункте Европы, многие выразят готовность переменить местожительство.

И предвижу, что такой университет для евреев может в скором времени стать одним из наиболее выдающихся научных центров. Недавно одна немецкая националистическая газета поместила статью на тему об «ожидовлении» кафедр философии в германских университетах. Автор статьи приводил список евреев‑профессоров, преподающих философию в этих университетах. Список, которым мы, евреи, вправе гордиться. Во Фрейбурге — знаменитый Гуссерль и Ионас Кон, в Гейдельберге — Риккерт, Эренберг и Франк, в Геттингене — Мориц Гайгер, в Гамбурге — Кассирер и Вильям Шторе, в Эрлангене — Гензель, в Гиссене — Глессер и т. д. Антисемитская газета в Вене составила такой же список для местного университета и насчитала не более не менее как 199 имен, из коих 126 медиков, 45 философов, 25 юристов. Присоедините сюда обучающих в польских университетах, чтобы уже не говорить о других странах, и вы увидите, какая богатая фаланга составится. Начинание господина Докторовича действительно святое дело. Оно заслуживает всяческого поощрения и сочувствия. Если оно осуществится, то это будет крупное культурное предприятие.

№ 106 / с. 7

М. Горький о евреях в русской революции

Неапольская газета «Меццоджиорно» печатает интервью с Максимом Горьким, находящимся в настоящее время в Сорренто. Русский писатель сказал между прочим, что распространенное в Европе мнение о том, будто русская революция была подготовлена и проведена евреями, основано на недоразумении. Революция была подготовлена истинно русскими людьми, как Бакунин, Кропоткин и Достоевский.

Процент евреев на высших государственных должностях и на государственной службе в России вообще не соответствует тому, как об этом твердят в Европе. Из 14 народных комиссаров 11 являются русскими, один грузином и двое евреями.

«Протоколы сионских мудрецов» Горький назвал идиотскими фантазиями.

«Меццоджиорно» — антисемитский орган, руководимый публицистом доном Прециозо, распространявшим «Протоколы сионских мудрецов» в Италии и наказанным за это тюремным заключением.

№ 106 / с. 2

Мечтатель о Библии

Кружок еврейской молодежи в Москве в дни голода, холода и общей нищеты готовился открывать театр, в котором должна была близ кремлевских стен, в окружении редко звонивших тогда тысяч церковных колоколов, зазвучать древнееврейская речь. Молодежь была пылкая, темпераментная в такой же степени, как и неумелая. Она хотела порвать связь с прошлым, с навыками и трафаретами «старого» искусства. Она жаждала нового слова, новых путей и форм, а режиссер вел ее по старой, изведанной тропинке.

Молодость взбунтовалась, выкинула красное знамя борьбы. Ее манил к себе Станиславский.

Конечно, это было не последнее слово; Таиров в своем Камерном театре уже пытался разрешать новейшие задачи сценического искусства — конструктивные идеи театрального действия завоевывали среди большевистского хаоса право на свое «революционное» бытие. Но хасидскую молодежь тянуло не к формальному, обездушенному модернизму, не к театральному «зрелищу», от которого при всей его динамичности веяло холодом.

Еврейская душа рвалась к переживаниям, к эмоциональному воплощению, претворенному в новые формы, достигаемому новыми средствами на новых путях. Студии Художественного театра были молоды и свежи, хотя над ними витал дух седого и стареющего Станиславского.

Но Станиславский не мог сам заняться пылким еврейским кружком. Он готов был лишь благословить этих странных энтузиастов, мечтавших о новом театре на языке пергаментного Пятикнижия. Гениальный мастер направил их к своему молодому ученику, фамилию которого посланец забыл; в его памяти осталось только армянское имя Вахтанг: он принял имя за фамилию и поехал к… Вахтангову. Так, нежданно и для Станиславского, и для самого Вахтангова, уже осиянного славой за созданный им изумительный образ в «Сверчке на печи», попал этот замечательный человек в молодой хасидский театр, где говорили на чужом, неведомом ему языке.

Я пишу эти строки под свежим впечатлением только что прослушанных в Союзе сценических деятелей воспоминаний о Вахтангове его ученицы — премьерши знаменитого ныне московского театра «Габима» Сусанны Авивит. Захотелось написать именно сейчас, когда еще так живо это тонкое, мертвенно бледное лицо с тяжелыми веками над глубокими, трепетно вдумчивыми глазами; когда звучит еще взволнованный и волнующий, низкий, порой затаенный, четкий и чистый голос. Строгая, вся в черном, закутанная в черную шаль, закрывающую до тонких, с длинными точеными пальцами кистей рук, изящная, полная благоговения к памяти учителя, женщина, из‑под пера которой вышли строки, сочетающие его заветы — мастерство искусства и покоряющая сила подлинного душевного переживания. Прекрасный русский язык, точный и ясный, а в читке дрожит порой отзвук другого языка, в игре образов которого ее искусство.

С ее красивой и оригинальной фамилией не вяжется как‑то банальное «госпожа» и так стильно звучало обращение говорившего после нее известного еврейского актера Марьевского: «Авивит».

Послушаем обрывки из ее рассказа.

Вахтангов пришел в «будущий театр» нежданно, никем не замеченный, на репетицию. Молодежь шумела, смеялась, болтала. Он долго слушал ее, смотрел своими острыми, пронизывающими глазами — и его вещей душе почудилось, что с этими младенцами надо создать нечто новое, нечто такое, что было бы непохоже ни на что уже существующее, ни на один из сотен и тысяч уже созданных театров. Он понял, что перед ним еще не актеры, что для театра здесь еще не пришло время — и он потребовал, чтобы они отказались от мысли о скором успехе, о театральном занавесе, о театре, для которого они не созрели.

Он начал с ними всю работу сначала. Он жадно вслушивался в чужой ему язык, в его музыку, в его внутреннюю, глубокую, художественную жизнь. Он отказался от восстановления, бытовой правды, как и всякой правды повседневно житейской. Он искал в образе, в пьесе, в душевном движении, во всем искусстве театра — правды, «потусторонней», вечной, прекрасной. Он приближал сценическое действие к мистерии. Для него в театре слово должно было звучать для зрителя источником творчества — душою. Он полтора года работал над «Дибуком» G. Awecaro, обучая своих влюбленных в него учеников тому, что постепенно выходило для него самого на первый план — мастерству игры, органически сплетенному с подлинной эмоциональностью, подлинным душевным переживанием. Он настойчиво толкал молодого актера все дальше в глубь его творческой души, толкал его искать в этой душе все больше и больше широких, обобщающих переживаний. Он заставил в одной пьесе актера почувствовать, что молодой еврей‑ремесленник, мечтающий за своей скучной и черной работой об астрономии, философии, Б‑г знает о каких «нездешних» вещах, не смешон со своей рвущейся к небу душой, а близок к Гамлету, вечно неудовлетворенному, вечно пытающемуся порвать оковы будней, оковы серого, томящего окружения. И то, что казалось сперва таким мелко смешным, превратилось в значительное, сроднилось с трагическим.

Вахтангов мечтал воплотить на сцене Библию. Эта большая и смелая мысль манила его — армянина, русского актера, случайной игрою судьбы ставшего вдохновителем, душою и творцом древнееврейского театра.

Но та же судьба не дала ему осуществить этой мечты так же, как и многих таившихся в нем возможностей. Она не дала ему даже радости триумфа в тот вечер, когда «Дибук», созданный им на маленькой сцене «Габимы», завоевал Москву.

«Мы победили Москву», — говорила с гордой самоуверенностью Сусанна Авивит — замечательная исполнительница центральной женской роли в пьесе Ан‑ского.

В эти часы первой и решительной победы Вахтангов, измученный тяжким недугом, лежал у себя дома в постели с часами в руках и мысленно следил, минуту в минуту, за ходом созданного им действия. Он мог следить за бегом мгновений: «На сцене, во время спектакля, — учил он своих учеников, — не может быть ничего случайного». Все предопределено. Все предусмотрено. Все проработано.

Известный еврейский композитор Юлий Энгель, написавший музыку к «Дибуку» и дополнявший сегодня своими воспоминаниями прекрасный очерк Авивит, говорил об исключительном портретном даре Вахтангова, который лепил живой, яркий и значительный образ одним поворотом фигуры, одним движением руки, тем движением, в котором неуловимо, быть может, подчас непостижимо, выступает самое главное, характерное в человеке.

«Любите на сцене не себя, а театр, только театр», — учил Вахтангов. И, усталый за целый день работы в холоде и голоде, он приходил ночью в «Габиму» на репетиции, с угасшим взором, с измученной, опустошенной душой. Но — он снова в театре, который он любил в тысячу раз больше себя, — и снова загорается взор, снова наполняется огнем душа.

Эту любовь он пронес до гроба. Его иногда на носилках доставляли в театр. И падали силы, страдало тело, но любовь жила.

Вахтангов умер, оставив молодой еврейский театр, которым гордится русская Москва, сплоченным, единым и вдохновенным хранителем его пламенной любви. Актеры голодали, деля со всей Россией ее суровую участь, но вынесли на юных плечах свой театр‑мистерию «Габима».

Сусанна Авивит читала негромко, лишь изредка возвышала голос, когда повторяла слова учителя. И затаенно, не отрывая глаз от бледного лица, слушал ее переполненный зал.

№ 130 / с. 2

Надежды и тревоги: апрель 1924 года

«Пурым не свято, а троска не хвароба»: март 1924-го