Продолжение. Начало в № 10 (390)

Шива. День второй

— Гриш! Мне кажется, были еще довоенные фотографии, ты не помнишь?

— Точно были! Надо поискать. А ты никогда не спрашивал у мамы, как же они все‑таки сохранились? Неужели они их с собой в гетто тащили?

— Нет, никогда не приходило в голову что‑то спрашивать у родителей. Так, какие‑то обрывки из их с отцом разговоров помню, но чтобы что‑то конкретное…

— Да, мы с тобой полные идиоты, братец. Могли бы и поинтересоваться у мамы. Да и мама тоже хороша, никогда ничего не рассказывала. Так, какие‑то общие фразы.

— Знаете, мальчики, это можно понять. Видимо, воспоминания такие тяжелые были, что они хотели все поскорее забыть.

— Нет, ну все‑таки что‑то она рассказывала. Что тетя Хана еще задолго до войны уехала в Америку, что у нее детей не было и поэтому она оставила им с тетей Евой наследство. Вот, кстати, по‑моему, это тоже фотография довоенная. Да, тут на всех фотках даты стоят. 1940 год.

Вокруг стола уже сидели все вместе, мирно и вполне дружелюбно заканчивали второй день шивы. После работы приехали внучки покойной. Они, скорее для приличия, рассматривали бабушкино наследство. Гораздо больше их явно радовало, что отцы наконец‑то, кажется, помирились, и нет всегдашнего напряжения между братьями. Даже матери вполне мирно ворковали на кухне. Посетителей сегодня было довольно много, но люди, приходя, как‑то чувствовали, что семье не до них, и народ не засиживался подолгу.

— А помнишь, брат, как мама называла большевиков кожаными тужурками?

— Ага, точно. Говорила, что в сороковом пришли кожаные тужурки и все за неделю пропало из магазинов. Дай‑ка эту фотографию. Это уже перед самой войной. Дедушка, бабушка, родители и Ева. Постой‑ка, сколько им всем здесь лет?

— Давай считать. Родители 1919‑го и 1922 года, значит, папе 21 год, а маме 18 лет. Ну да, они же очень молодыми поженились, перед самой войной. А дедушке с бабушкой, соответственно, лет по сорок. Вот, а Ева мамы на восемь лет моложе. Ей здесь лет десять. Ты с ней, кстати, говорил сегодня? Надо бы ей позвонить.

— Ну, вчера же говорили, чего каждый день звонить, — отозвалась старшая невестка.

— Ладно, Люся, мы сами с Осей этот вопрос решим, — твердо осадил Григорий жену.

Люся обиженно насупилась и пошла на кухню. Гриша крикнул ей вслед примирительно:

— Сделай мне чайку, Люсьен, ладно?

— Да, я всем сейчас сделаю чай. Тат, ты куда пироги положила, которые ваша соседка утром принесла?

— Сейчас достану, погоди, — и жена Иосифа‑Оси Тата пошла помогать невестке.

Братья вернулись к старым семейным фотографиям.

— Смотри, здесь уже Гирш совсем другой. Растерянный какой‑то. А какая мамашка здесь красотка! Ты погляди.

— Да и папа еще такой молодой, худой, симпатичный. И смотри, какая шевелюра! Я уже его не помню без лысины.

— Ага, это у тебя, кстати, в него. Он тоже рано полысел. Вообще, похоже, я в породу Вайнтраубов, а ты больше в отцовских пошел, в Гринбергов.

— Видишь, а все говорят, что мы с тобой похожи.

— Ну, братья все‑таки, — с улыбкой сказал Гриша, и Ося ответил ему такой же грустной улыбкой.

Чай пошли пить все вместе на улицу.

— Ого, девочки, ну вы даете! Откуда это все? — удивился Ося, глядя на накрытый стол. Только сейчас он почувствовал настоящий голод.

— Да, бабоньки! Ребе сказал веселиться, а не сходить с ума! Я же просил просто чаю, — снисходительно заметил Гриша, но тем не менее за стол сел и с явным удовольствием принял из рук жены еще теплый кусок пирога на полтарелки.

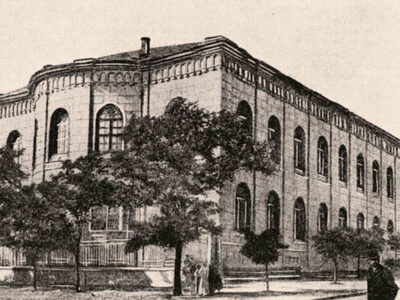

1940 год. Городок

— Ребе сказал веселиться, а не сходить с ума! — ласково сказал Гирш, глядя на свадебный стол, приготовленный его благоверной.

— Что ты, что ты! — затараторила та. — Как можно! Мы что, каждый день выдаем замуж дочерей? И что ты хотел, чтобы я перед сватами осрамилась? Они что, должны думать, что нищим сына отдают? Чтоб себе нашу девочку забрали? И не говори мне про кожаные тужурки. Дочь надо выдавать замуж прилично при любой власти!

— А почему ты Флорку не позвала тебе помочь?

— Ого! Флорка! Знаешь, какая она теперь важная! У нее же ее шкоц теперь при комиссарах какая‑то шишка важная, — и Сара начала подробно пересказывать, как она сказала Флоре, как та ей ответила, а Сара ей ничего тогда не сказала, только сказала…

Гирш вернулся в свой салон. Сел устало. Задумался. Надо радоваться в такой день, она права, конечно…

Да нет, Гирш не спорил с женой. Зять всем на зависть. Молодой здоровенный красавец, Фанечку обожает, трудяга, не босяк. Согласился жить с ними, оставляет у себя в местечке налаженное дело. Что говорить, радость в доме.

Огорчало совсем другое. Гирш совершенно перестал понимать, что происходит в мире за порогом дома. Новая власть была чужой, пугающе непонятной и совершенно непредсказуемой. Очень приличных людей среди бела дня прямо из домов увозят неизвестно куда. Причем на конфискованных у них же подводах. Потом ни подвод, ни людей больше уже никто не видит. Молодых людей забирают в Красную армию. Что они там будут делать, эти домашние умники? Не все и по‑русски толком понимают. В один день все сбережения, перейдя из лей в рубли, испарились прямо на глазах. А как они хапают! Как хапают все, что под руку подвернется! Вон, у тестя из обувной лавки телегами, телегами вывозили! И остался тесть с пустыми коробками да с бумажками совдеповскими. Непонятно, много их или мало, куда их девать, что и где на них покупать? Хорошо еще, что у него не торговля, а салон фотографии. Слава Б‑гу, и комиссары любят себя запечатлеть на память. Но как пополнять реактивы, где покупать бумагу? В Бухарест за ними, как раньше, не поедешь, в Венгрию заказ не пошлешь. Да и на что? На те бумажки, что у него сейчас вместо денег? Нет, его, Гирша Вайнтрауба, конечно, так легко не свалить. Есть, есть кое‑что на черный день. Немного золотых царских пятирублевок, и не только. Но русские же не румыны — к ним не знаешь, на какой кобыле подъехать! С румынами, с теми хотя бы все ясно — плати и живи. А этим даже страшно предлагать. Они же просто конфискуют, и все.

Наверное, зря послушал Сарочку, надо было уезжать к Хане в Америку. Но пока думали да обсуждали, время, похоже, прошло. И ни разу не хватило у Гирша духа Сарочку усовестить, что это же ни на какую голову не натянешь — ревновать его, уже немолодого мужа, и к кому, к родной сестре! Давно и благополучно замужней. И с чего, с чего она это себе в голову вбила? Тут Гирш немного смутился и постарался подумать о чем‑нибудь другом.

Больно в груди кольнула мысль о Розе. Пропала, пропала сестра в этой своей Москве. До 1936 года еще как‑то переписывались. Муж ее, кузен Лева, стал большим ученым. Живут в самой Москве, все хорошо. Лева и своих родителей особенно письмами не баловал, а с 1937‑го все, как корова языком слизала. Пропали.

От тяжелых мыслей оторвала его Фанечка, любовь его ненаглядная. Прибежала, защебетала. Глазки горят, щечки румяные, смотреть на нее — уже счастье!

— Папочка! Ты хотел нас всех сфотографировать. Ну, так я всех зову, пока гости не приехали? Как тебе мое новое платье? — и закружилась, замелькала кружевами юбки. Талия тоненькая, ручки из под рукавов‑фонариков все в ямочках! Обняла Гирша, поцеловала губками своими сочными.

— Да, да, ты — прелесть! Не зря за нарядами в город ездила! Ну, давай, моя радость! Зови маму, сестру, жениха. Сейчас мы эту красоту на века запечатлеем!

Опять Гирш приготовил себе стул посередине. Рядом усадил Сару. По левую руку от матери поставил Еву‑непоседу, по правую от себя — Фанечку. А между девочками Фавла, зятя‑красавца. Фанечка одну руку папе на плечо положила, а сама к Фавлу прижалась, головкой к нему на плечо склонилась. А он оторваться от нее не может, все в камеру смотрят, ждут, когда птичка вылетит, а Фавел так и получился в профиль. Ну, да Гирш его понимает — от Фанечки же глаз не оторвать!

Шива. День третий

— Гриша! Ты не знаешь, кто это? На кого‑то похожа, но я что‑то не могу вспомнить, — третий день опять начали с фотографий. Ося вертел в руках чуть пожелтевшую карточку, датированную 1952 годом. Надпись была уже сделана по‑русски: «Моим дорогим вновь обретенным родным. Р. В.»

Грустная немолодая женщина в платочке и очках, с типичными еврейскими чертами когда‑то, видимо, красивого лица.

— Ну как же! Это же тетя Роза, мамина тетя. Разве ты ее не застал? Она еще жила на Солянке.

— Ну, конечно, конечно! Как я не узнал? Просто в мое время она была уже совсем древняя. Сколько же ей здесь?

— Знаешь, она не такая уж тут и старая. Так, Гирш был конца века, она чуть старше. Между пятьюдесятью пятью и шестьюдесятью. Ты будешь смеяться, но она нашего возраста! Вот так‑то, братец! Это мы с тобой, особенно я, конечно, такие старые!

Сравнили с фотографией 1921‑го и нашли, что да, это, конечно, она. Но ничего в ней не напоминало ту хорошо одетую строгую породистую молодую женщину. Тусклые глаза, прядь седых волос, выбившаяся из‑под платочка, очки в роговой оправе. Типичная московская старушка.

— Ну что ты хочешь, она же столько перенесла. У нее же в 1937‑м вроде мужа расстреляли. Она, кажется, тоже сидела. И потом война. Она нашлась где‑то уже после войны. Когда я в Москву поехал поступать, я у нее сначала останавливался. Но она такая была, знаешь, как мышка, тихая, набожная. Я как‑то быстро от нее переехал в общежитие.

Входная дверь открылась без стука. Смуглые, здоровые мужики вошли в комнату, сразу ставшую тесной.

— Кансу, хевре, кансу , — Иосиф встал навстречу своим коллегам, хотя было видно, что с удовольствием продолжил бы рассматривать старые фотографии и вспоминать, вспоминать вместе с братом.

Сегодня решили разобрать фотографии по годам. Оказалось, что довоенных совсем мало. Зато обнаружили желтое письмо со вложенной карточкой. Глянцево смотрела с нее незнакомая, явно заграничная дама с аккуратной завивкой и слегка подведенными глазами. Буквы, в отличие от дамы, показались вначале знакомыми, ивритскими, но понять написанное не могли, пока не догадались, что это идиш.

— Гриша! Ты же когда‑то знал идиш, попробуй, — Ося протянул брату письмо.

— Ну, это громко сказано, знал, — ответил Гриша, но письмо взял. — Так, баловался когда‑то. Сейчас уже, наверное, ничего не вспомню. Люсь, а мои очки ты не взяла, случайно? Да, так‑то, братец, читаю уже в очках.

Гриша аккуратно разложил на столе перед собой пожелтевшие листы. Немного отодвинулся от них и попытался прочесть почти по складам:

— Майне таере. Ого, это я понял: мои дорогие! Отлично, так, дальше… их шрайб айх шойн дем дритн мол. Ну, шрайб — это писать, дритн — вроде, три. Да, не очень понятно. Так. Ништ до кейн энтфер фун айх. Эфшер бакумт ир бихлал ништ майне брив. О! Бихлал — это же как на иврите, «совсем». Бихлал ништ — совсем нет! Как тут? Майне брив — это я тоже знаю! Мое письмо! Ого‑го! Да я что‑то все‑таки помню, — Гриша был доволен собой. — Ну, и что получается? Пишу три вам. Айх — это же «вам»? Совсем нет мое письмо. Да, негусто. Нор их шрайб айх альц эйнс. Или анс? Эфшер вет гот илфн? Елфан? Эфшер — это тоже, как в иврите, эфшар — «возможно».

— Ну, это ты просто гадаешь, — разочарованно протянул Ося.

— Ладно, ты прав, ничего не понятно, — даже как‑то обиделся Гриша. — Я дома посмотрю еще раз. Но вряд ли, конечно. Ничего не понятно. Так, отдельные слова в лучшем случае. Хотя, конечно, по ним можно о смысле догадаться.

— Вот именно, только догадаться, — опять не выразил энтузиазма Ося.

Гриша поджал губы и демонстративно вложил листки обратно в конверт. Потом не выдержал и снова вынул их.

— Хоть от кого оно? — он заглянул в самый конец письма. — Дайн мимэ Хана. Вот, от тети Ханы из Америки. А что на конверте? Нет, конверт неродной, без адреса.

Письмо на идише, которое так и не смогли прочесть

Мои дорогие, пишу вам уже третий раз. Ничего от вас нет. Может, и не получаете вы писем моих. А я все равно пишу. Надеюсь на что‑то. Как был у нас здесь Ицик Мильман (он в своей Палестине таки не выдержал долго) и рассказал обо всем, что с вами произошло, совсем я покой потеряла. Вот сказал он, что вы, девочки мои, остались живы, и муж твой, Фанечка, тоже. И про родителей моих рассказал, как по дороге их и других стариков в Косоуцком лесу оставили, а потом уже узнали, что их там всех и положили нелюди эти, чтоб были прокляты и они, и дети их, и дети их детей! Всю войну, всю войну я только о вас и думала, а мы‑то, дураки, все надеялись, что раз вы под румынами остались, то, может, и пронесет. Здесь писали, что они не расстреливали, только в гетто сгоняли. Даже, вроде, Красный Крест мог помогать. Я Бершадь очень даже хорошо помню. Мы там с мамой вашей, с моей благословенной сестрой, с родителями нашими, благословенной памяти на долгие годы, были много раз. Там еще такие хасиды жили известные. А вот и их не уберег Б‑г! Я все не могла понять, как, как из городка в Бершадь вас гнали три месяца! Так мне Ицик объяснил, что специально вели вас так, чтобы все старики сами умерли, не выдержали! Я себе не могу даже представить, как Саронька оставила наших папу и маму в Сороках! Ицик сказал, что Саронька до последней минуты все плакала о них и говорила, что дала папе яблоко, а больше ничего у нее не было! Нет, нет, ты не думай, я свою сестру, светлая ей память, ни в чем не виню! Что, что она могла сделать! Знаю я, что сестра моя Саронька от тифа умерла. И еще Ицик рассказал, что папа ваш, Гирш, не пережил ее намного. Все, все на твои плечи, Фанечка, и Ева ведь совсем девочкой была. Я же ее так и не видела. Она родилась после моего отъезда. Но ты, ты, Фанечка, всегда была такая веселая, хохотушка, энергичная. Я тебя совсем девочкой помню. А как тебя Гирш обожал! Нет, Сарочка, на долгие годы, конечно, тоже, но Гирш просто с ума сходил! Мне когда Ицик рассказывал, как ты всех держала, как Еву выхаживала, я просто плакала, так плакала, что передать не могу. Он даже что‑то такое намекал, что ты и в партизанах была вместе с ним. Но тут я ему все‑таки не очень верю. Он всегда был такой хвастун и прямо помешан был на Палестине, а вот в Америку быстренько перебрался. Я знаю про твоего мужа, Фавла, какой он хороший человек, как тебя любит. Ицик все говорил, как все гетто о вас говорило, как вас все уважали. Какая ты была смелая, как убегала в деревню еду менять. Он сказал, что ты не только Еву выходила, что ты всем помогала. А Кацы вообще только благодаря тебе выжили! Вы же с Ривкой Кац одного возраста, я помню, они совсем рядом с вами жили на Гриманкауцкой. А что ты родителей не спасла, так ты не думай, я же понимаю, что вы с Фавлом делали все, что могли, но вот не судьба! Разве же с Него спросишь! Но я только не могу понять, прости меня, моя рыбка, как вы с твоим мужем такие молодцы, такие умные, смелые, почему же вы сразу после освобождения не уехали ко мне? Или в Палестину, как Ицик. Вот и Кацы уехали, и Мильманы, те, что на Почтовой рядом с моими родителями жили. Я знаю, и другие, кто, конечно, жив остался. Ну, ладно, что теперь говорить. Чем, чем я могу вам помочь? Посылки ведь можно посылать? Но ответьте мне, весточку подайте. А то вот я и не знаю, получили ли вы и это письмо. Я вам отправила письмо и фотографии на старый ваш адрес в городок, вроде, вы же туда вернулись, но где вы живете, если все дома сгорели? Фотографии эти папа твой снимал еще до войны, еще до моего и даже Розиного отъезда. А что вы знаете про Розу? Она еще в 1921‑м переехала в Россию, в Москву. Что от нее слышно? Вот опять отправляю несколько снимков, а то ведь я не знаю, дошли ли те мои письма. Хорошо еще, что я копии сделала, спасибо, мне Хаим подсказал это сделать. Хаим тоже всех потерял. Он у меня очень хороший, он тоже из наших, из городка. Ты, наверное, его не помнишь, рыбка моя, Фанечка. А он тебя помнит совсем девочкой. Он тебе тоже приветы передает. А вот племянница его, Суся Коган, ты ее, наверное, не помнишь, она постарше тебя. Она жила не в городке, а в Хотине, так она не в Берше была, а прямо в Хотинском гетто. Их не перегоняли, а наоборот, к ним сгоняли евреев, но в основном румынских… Так вот, она осталась в Румынии, а потом через Польшу к нам попала. Мы ее как родную приняли. А уж как бы я вас всех приняла, можешь не сомневаться! Ну, ладно, что теперь говорить. Я и Гиршу с Сарой, на долгие годы, сколько раз писала, еще в мирное время, до того, как русские к вам пришли, к нам просила переехать, а они все обещали подумать. Вот и подумали. Ну да что теперь об этом. Но зачем, зачем вы в городок вернулись? Ведь там, сказал Ицик, ничего и никого не осталось, все дома сгорели. А какой, какой был городок! Мне здесь в Америке, слава Б‑гу, не на что жаловаться, но я все время вспоминаю наш городок! Ты уже была взрослой, Фанечка, ты должна помнить. А какая была у нас ярмарка! А такой вкусной воды, как из колодца, что у нотариуса, я нигде больше не пила. Во всем Нью‑Йорке такой воды нет! Все, все ушло! Ответь мне, моя девочка! Никого у меня не осталось, кроме вас с Евой! Своих детей у нас нет. Вы бы моими доченьками были. А так все Сусе останется. У нас свой магазин. Не Б‑г весть что, но нам хватает, и вам бы еще осталось! Я еще положила свою последнюю фотографию. Но я там не очень хорошо получилась — это уже после того, как у нас Ицик был. Так я с тех пор так болею, так болею. Врач сказал, что я себя до инфаркта доведу. Но я себе сказала, пока от девочек моих не получу весточку, я не могу себе позволить такую роскошь, как умереть!

Я целую, целую тебя, моя Фанечка. Поцелуй от меня Евоньку. Она уже совсем барышня. Сколько ей? Мы с Хаимом все считали, считали, получилось то ли 16, то ли 17 лет. Сара писала мне, когда она родилась, но я не помню точно. И фотографии ее Гирш присылал. А последнее письмо от него было, когда вы с Фавлом поженились. Там и фотография была, где вы все. Какая ты красавица! Ах, ну так на твою тетю Розу похожа, только намного, намного красивее! Роза была в очках и такая, знаешь, ну всегда фасон держала. Даже слишком.

Фавлу тоже передай от меня и Хаима большой привет. И всем нашим, кто жив остался, кто меня еще помнит. А теперь, наверное, вам уже и не приехать, даже если и решились бы? Здесь многие евреи, у кого остались родные, делают сейчас документы, чтоб их принять. Но, правда, это у кого не в России, а в Европе остались. Но ты бы все‑таки узнала.

Твоя тетя Хана.

Ноябрь 1947 года.

Шива. День четвертый

Ночью, уже в постели, Ося наконец спросил жену о том, что, по всей видимости, волновало его сейчас больше всего.

— Как ты собираешься это сделать?

— Ты о чем, о чайнике? — сразу поняла Тата.

— Да, и о чайнике тоже.

— Я скажу, что разбирала мамины вещи и нашла. Я же ей предлагала со мной пойти разбирать. Она же сама не захотела. Вот, пусть теперь себя ругает, что там, может, миллионы были!

— Как же я этого не люблю. Обязательно ты со своим языком на чем‑нибудь проколешься!

— Ну, тогда скажи им как есть.

— Ага! А как он должен это принять, по‑твоему, что мама нам все отдала, что мы про чайник знали, а он нет. Ты об этом подумала?

— Ну что ты предлагаешь? Надо было там все оставить? И вообще, кто виноват, что мать от них все прятала? Мы ее всегда предупреждали, что все равно все отдадим им. В смысле поделимся.

Иосиф ничего не ответил. Молча лежал он с открытыми глазами и час, и два. Только под утро забылся тяжело и ненадолго.

— Ну, ты посмотрел письмо вчерашнее? Понял что‑нибудь?

— Да нет, толком ничего почти. Только что оно от тети Ханы из Америки. В 1947‑м году написано. Что‑то, что она уже писала, но не получала ответа. Но знаешь, одну фразу я все‑таки полностью прочел. Вернее, тоже догадался. Помнишь, у мамы было такое любимое проклятие «чтоб и они, и дети их, и дети их детей». Вот, там как раз такая строчка есть. Подожди, подожди, я тебе сейчас прочту. Вот, вот оно: «Зей зайнен кейн менчн ништ! Фаршолтн золн зей верн, зей, зейере киндер ун киндс‑киндер!» — Гриша прочел с выражением и очень гордясь собой.

— Нет, я не помню такого выражения. Я помню только, как мама говорила «а файер аф ди гивирем!» — сказал Ося.

— Да это как раз и не проклятие вовсе. Как же ты не помнишь? — Гриша даже расстроился. — Да, было бы интересно все прочесть, но это надо к более серьезному специалисту, чем я.

— А на фотографии, скорее всего, она сама и есть, Хана. Какая, понимаешь, дама! — письмо опять вернулось в конверт. Все теперь рассматривали вложенную в него фотографию.

Поражало, как по‑разному выглядели Хана и Роза на послевоенных фотографиях. На фотографии 1921 года они казались почти ровесницами, а на послевоенных Роза выглядела как мать Ханы.

— Да, это трудно объяснить, но факт, вот что значит разную жизнь прожили, — сказал Гриша.

— Ну что ты хочешь, Нью‑Йорк и Москва. Знаешь, две большие разницы, — отозвался Ося.

— Вот именно! И это еще, не забывай, Москва! А останься она в Бессарабии?

— Останься она там, так вообще погибла бы, как наши бабушка с дедушкой. А так все‑таки выжила. Хотя, конечно, хлебнула.

— У нее дети были, у Розы?

— При мне она одна жила. Но, кажется, у нее сын на войне погиб. Кстати, она очень культурная старушка была. Помню, я еще удивлялся, какой у нее очень хороший русский язык, особенно по сравнению с нашими родителями.

— Помнишь, брат, как мы стеснялись, я, во всяком случае, что они говорят с таким акцентом и вообще очень неграмотно.

— Ага, мать еще такую мансу все любила рассказывать. Как я просил ее во дворе не говорить на идише, а то соседи догадаются, что мы евреи!

— А у вас что, в городе были соседи неевреи? — спросила Тата. — Мне по вашим рассказам всегда казалось, что там все евреи были.

— Но в этом же и хохма, что все соседи евреи были! — беседа текла нетяжело и почти весело.

— Да, интересная штука жизнь! — глубокомысленно заметил Гриша. — Мы стеснялись того, как родители говорят по‑русски, а теперь, наверное, наши девчонки стесняются нашего иврита.

— Ну, не знаю, у нас нормальный иврит. Особенно у тебя, так что не кокетничай!

— А акцент? Акцент у нас точно очень тяжелый, русский. Это переделать невозможно! И потом, мы же все равно сначала думаем по‑русски, а потом как бы переводим на иврит. Как родители наши. Они же на русский с идиша переводили.

— Не знаю, не знаю, у меня на работе больные почти никогда меня за русскую не принимают. Я сама начинаю говорить с ними по‑русски, так они очень удивляются. Говорят, что думали, что я аргентинка или румынка, — возразила Люся.

— Ой, Люсьен, не смеши меня! От тебя Россией пахнет за версту. Уж не знаю, кто тебя может за аргентинку принять! Ну разве что эфиопы.

— Вы мне моего Азулая напоминаете: «Сам‑то я марокканец, но жена моя, Жаклин, она точно француженка!» — миролюбиво закрыл тему Ося.

Посмеялись добродушно. Люся хотела было обидеться, но передумала и взяла со стола следующую фотографию.

— Смотрите, тут еще фотография 1947 года. Это уже, наверное, ты, Гришань.

— Да, да, конечно, это я. Причем еще в городке. Все‑таки мне не очень понятно, почему родители после гетто вернулись туда, а не попытались уехать, как остальные. Помнишь Кацев? Они же в одном гетто были, а потом сразу уехали. Это наверняка из‑за матери. Вечно она всего боялась! Какой это был кошмар, уговорить ее что‑то сделать, изменить! Как мы ее в Москву перетаскивали, помнишь? А когда потом сюда ехали? Я как вспомню, что она нам в Шереметьево устроила, так мне до сих пор жутко. Я ведь тогда и в самом деле подумал, что все, мы ее сейчас потеряем. Я, грешным делом, даже для себя решил, что, если, не дай Б‑г, она в себя не придет, то я все равно ее обратно в Москву в больницу не повезу, а лучше в Святой земле похороню.

— Да она сама тогда сказала это врачу, что приехал на неотложке. Причем на идише сказала, ты же мне и перевел. Что‑то вроде того, что хватит, пожила среди гоев, умирать хочу среди своих. Повезло, врач тогда попался такой пожилой еврей, помните? Очень нам помог, даже пошел ругаться с пограничниками, чтобы ее без всякого досмотра прямо на носилках в самолет нести. А она после этого почти двадцать лет прожила. И нельзя грешить, она до последней минуты была на своих ногах. И это в ее‑то годы! — говорила Люся.

— Да, наш отъезд тогда — это было не для слабонервных, — согласился Ося.

— И ведь что поразительно, как только она попала в самолет, все, с носилок сама слезла, такая веселая стала. До сих пор не понимаю, что это за спектакль был? — все не могла успокоиться старшая невестка.

— Может, таможни боялась, не хотела, чтобы ее досматривали? — вставила свои три копейки Тата.

— Г‑споди, да что ей было от таможни прятать? Цепочку с маген давидом? Не смеши меня.

— Так, есть еще фотографии 1947‑го? Молодцы, девчонки, хорошо все разложили. Эти фотографии я уже помню. Мама со мной грудным, тетя Ева молодая. Мы так ей вчера и не позвонили, кстати, — вернулся к фотографиям Гриша.

— Да, вот она бы сейчас нам прочла это письмо. Может, отправим ей его по почте?

— Да ладно, зачем ее расстраивать лишний раз. Может, там что‑то неприятное. И потом, она же говорила, что почти не видит уже. Тоже, знаешь, не девочка.

Братья продолжали перебирать фотографии, перекидываясь редкими репликами. Тата ходила по квартире чем‑то явно озабоченная, перекладывала вещи с места на место.

Вообще же, четвертый день шивы проходил в на редкость спокойной, умиротворенной обстановке. Посетителей еще не было. Григорий с Люсей вполне освоились в доме Иосифа. Сам хозяин, как всегда сдержанный и немногословный, все вопросительно поглядывал на беспокойную свою жену.

— Да, брат, нам надо с тобой решить что‑то насчет памятника, — тем временем говорил Григорий.

Тут же в разговор вступила Люся:

— Мне тут рекомендовали несколько фирм, вот у меня телефоны. Надо позвонить, договориться, чтобы они приехали.

— Только давай сразу договоримся, что ничего не подписываем, пока не сравним несколько предложений. Вот увидишь, с ними надо держать ухо востро — они сначала говорят цену с потолка, просто чтобы проверить реакцию. Мы, естественно, все расходы поделим пополам, дело даже не в деньгах, просто зачем быть фраерами.

Иосиф еще раз посмотрел на жену и наконец решился:

— Гриша! Деньги на памятник мама оставила. И еще оставила… Тата! Принеси, пожалуйста, — но это он зря добавил. Тата уже спускалась со второго этажа с большим фарфоровым чайником в руках. Поставила на стол. Открыла было рот, но Иосиф не дал ей ничего сказать.

— Не знаю, говорила ли тебе мама, видимо, нет. Но у нее были деньги и еще, еще вот это, — он вытащил из чайника сначала скрученные в плотный рулончик и перевязанные резинкой долларовые бумажки, потом перевернул чайник, и на стол высыпались, позвякивая, кругляшки монет. Монеты лежали на столе горкой, красно‑желтые, посверкивая нездешним блеском.

Воцарилось молчание. Григорий смотрел на материнское богатство, не отрываясь. Лицо его залила краска. Сначала покраснела круглая голова, начиная с коротко стриженого седого затылка, потом покраснел высокий покатый лоб, краска залила щеки в редкой небритой щетинке, крупный породистый нос и чуть смазанный мягковатый подбородок с ямочкой посередине. На лбу и на шее напряглись и запульсировали тонкие синие жилки.

— Почему я ничего не знал об этом? Когда, когда она тебе это передала? Почему ты не рассказал мне? — голос его сорвался на тонкий крик.

Люся пришла в себя не сразу, но гораздо быстрее мужа. Голосом еще немного неестественным, но вполне уверенным она попыталась его успокоить:

— Гришань, успокойся. Что мама решила, то решила. Меня гораздо больше волнует, откуда у нее эти монеты. Кстати, это, по‑моему, царские пятирублевки. Сколько здесь? Вы считали?

— Нет, я первый раз их держу в руках, — ответил Иосиф, а Тата тут же начала сбивчиво уверять, что они ни сном ни духом…

Иосиф остановил ее одним быстрым тяжелым взглядом. Тата сочла за благо выйти из комнаты во двор. Люся же, похоже, не собиралась оставлять братьев одних.

— Так все‑таки, как она их провезла? Ведь вряд ли она их здесь нашла? А, как ты считаешь, Гриша? — продолжала Люся.

— Да, это очень интересный вопрос, — поддержал ее Григорий.

— Ну не знаю я, не знаю, — устало ответил Иосиф. — Я ее спрашивал, но ты же знаешь мать, она, когда не хотела отвечать, просто вопросов не слышала. Сказала только, что отец запретил ей их нам отдавать, но что они деда нашего Гирша и что она столько из‑за них настрадалась, что не хочет, чтобы они пропали. Уже перед самой смертью. Я хотел тебе рассказать, но все как‑то у нас с тобой так сложилось…

— Нет, ты договаривай, договаривай, раз начал, что ты замолчал?

— Чужие мы стали, брат. Чужие.

— А кто в этом виноват? Может быть, я? Или, может, Люся? А может, твоя тихоня? Ты же у нас ангел! Ты же всегда прав! Всегда выше любых разборок! А? Нет? Ты же никогда ни во что не хочешь вмешиваться! Так, со стороны глядишь с немым укором! И на кого? На меня, на своего старшего брата! Ну что ты молчишь? Опять хочешь отмолчаться? Ты весь в белом, а мы тут все в дерьме, да? — Гриша уже не помнил себя.

— Брат, остановись, прошу тебя. Жизнь сегодня не кончается.

— Нет, я тебе все скажу. Я слишком долго молчал. Вернее, ты всегда молчал. Тебе придется все‑таки высказаться. Я был тебе плохим братом? Был плохим сыном? Нет, ты скажи, скажи.

— Ты был прекрасным старшим братом, и я тебе очень благодарен за это.

— Да, уж как ты благодарен, я все эти годы чувствую. Вот, ты посмотри, посмотри, здесь же должны быть и московские фотографии.

Люся молча и торжественно подала стопку черно‑белых фотографий.

— Вот, это ты приехал ко мне первый раз. Когда я еще в универе учился. А это ты уже приехал ко мне поступать, когда я аспирантуру заканчивал.

— Это когда ты пошел в связь лабораторные вести по вечерам, чтобы зацепиться и Осеньке помочь с поступлением?

— Да, точно. Но кто это помнит сегодня, Люсьен! — Гриша нервно расхаживал по комнате. Ося сидел, тяжело оперев полуопущенную голову на кулак согнутой в локте руки.

— Я помню, — сказала Люся. — Хотя меня еще тогда не было с тобой. Но я помню.

— Г‑споди, ты сейчас сидишь точно, как сидел отец, а я, как мать, тебя пилю, — вдруг сказал Гриша. Он застыл, пораженный неожиданным открытием.

— Гришань! А с кем это ты тут? Я что‑то не помню такой фотографии, — неожиданно прервала немую сцену Люся.

Она протянула мужу небольшую черно‑белую фотографию с улыбающейся парой. Молодым человеком был Гриша, а вот девушка — маленького роста, с огромными черными глазами на не очень красивом, но удивительно милом лице — была совершенно незнакома. На обратной стороне знакомым Гришиным мелким аккуратным почерком написано: «Дорогим родителям от нас. Апрель 1972 года».

— Это, — начал Гриша, но замолчал, задумался, посмотрел беспомощно и наконец закончил фразу. — Это еще до тебя. Так, одна знакомая.

— Не поняла, — ответ жену не удовлетворил. — Что за знакомая, почему не знаю? С этой ноты, пожалуйста, еще раз, — она еще пыталась шутить, но глаза смотрели с тревожной требовательностью.

— Отстань, Люсьен, это еще до тебя, так, ничего серьезного, потом расскажу, — и Гриша, не выпуская фотографию из рук, вышел во двор.

И вовремя — от калитки шла довольно представительная группа его сослуживцев. Никогда еще Гриша, а для коллег Цви, не был так рад их видеть.

Окончание следует

Автор благодарен уже покойному профессору Иосифу Гури за помощь с идишем

Шива

Кладбище ушедших домов