Самурай из Вышгорода

От переводчика

Самым известным еврейским солдатом на русско‑японской войне стал полный георгиевский кавалер Иосиф Трумпельдор. Об остальных евреях до сих пор мало известно — ни точного количества, ни числа убитых, пленных и награжденных, ни личных историй. Привычную картину исторического тумана изменили написанные на идише мемуары Якова Маратека «Самурай из Вышгорода», переведенные на английский язык и [footnote text=’The Samurai of Vishogrod: the notebooks of Jacob Maratek retold by Shimon and Anita Wincelberg. The Jewish Publication Society of America, Philadelphia, 1976. — Здесь и далее примеч. перев.’]опубликованные[/footnote] в Америке сорок лет назад его дочерью и зятем Анитой и Шимоном Винсельберг.

Эта книга не только пополняет историю российского еврейства позапрошлого и прошлого веков, но показывает новый, сугубо еврейский взгляд на русско‑японскую войну.

Яков Маратек (слева) с братом 1904. Routs to Roots Foundation

Найдя в сундуке записную книжку с пометкой «Харбин, 1904 год» и первыми набросками воспоминаний о войне, Маратек понял, что надо оставить детям и внукам историю своей жизни. Она уложилась в двадцать восемь тетрадей убористым почерком. Шестнадцать из них превратились в «Самурая из Вышгорода». Остальные двенадцать перевела внучка Маратека Брина Кранцлер и под названием «Случайный анархист» издала в 2010 году продолжение воспоминаний еврейского ветерана русско‑японской войны.

Призыв

Когда пришло мое время идти в армию, тетя Цивья горячо порекомендовала человека, который может выбить мне все зубы. Файвуш‑банщик считал, что самым надежным средством было бы ослепить меня на правый глаз, без которого солдат не может целиться. А мой дядя Иона, будучи всегда в курсе дела, сказал, что знает умельца, которому ничего не стоит порвать мне коленное сухожилие.

К счастью, ни один из этих планов не понравился моим родителям. Фактически единственное предложение, которое они сочли не лишенным смысла, исходило от Занвеля‑свата, сказавшего, что для неженатого молодого человека самым пристойным изъяном была бы грыжа, которую впоследствии можно легко скрыть от родителей потенциальной невесты.

Если бы я принял хотя бы половину сделанных мне предложений, я не только избежал бы военной службы, но стал бы таким калекой, какого мир еще не видывал.

(Самая большая шутка, как я прочел много лет спустя, состояла в том, что в то самое время пропорция евреев в русской армии была почти на сорок процентов выше, чем среди всего населения.)

Мы влезли в открытые вагоны и, дружески пуская по рукам водку между евреями и неевреями, двинулись в губернскую столицу Плонск. К десяти часам следующего утра я был на призывном пункте.

Тем временем короткая пьяная дружба между евреями и поляками из нашего родного города уже прошла. В раздевалке разгорелась ссора, начатая из‑за нескольких замечаний по поводу такого священного предмета, как обрезание. Хотя моя роль в последующей драке была относительно скромной, я вышел из нее с раздавленным пальцем, который застрял в чьих‑то зубах.

Вместе с другом, тоже потерпевшим некоторый урон, мы пошли к лекарю, где, по счастью, встретили нашего будущего ротного писаря. Он‑то и сообщил, что нас отправляют в Сибирь. Без родителей и родственников мы не имели ни малейшего понятия, кому надо дать взятку. Поэтому, поскольку нашу роту должны были отправлять не раньше, чем дня через два, мы решили пойти домой на [footnote text=’Шабес (ивр.) — суббота.’]шабес[/footnote].

Когда я наконец добрался до нашего маленького дома и заглянул в окно, я вдруг почувствовал, что не могу перешагнуть порог. Теперь я был русским солдатом, а не одним из них, и если бы они меня увидели, то наверняка разрыдались бы, оплакивая мое несчастье, и их шабес был бы разрушен.

Так я стоял у окна, мерз от слякоти, глядя на любимые, благородные черты моего отца, когда он пел знакомые змирос[footnote text=’Змирос (ивр.) — литургические песнопения.’][/footnote], и видел чудное мерцание свечей, над которыми тихо плакала моя мать. Вдруг отец перестал петь и стал убеждать ее: «В шабес нам запрещено плакать». Но мама продолжала всхлипывать: «Если бы он хоть пришел сегодня, на один последний шабес». И при этих словах я увидел, как мой отец уронил слезу.

Больше я не мог сдерживаться. Я ворвался в дом и закричал: «Гут [footnote text=’Гут шабес (идиш)! — Доброй субботы!’]шабес[/footnote]!»

Мама упала мне на грудь и залила ее слезами.

Но отец уже обрел самообладание. Сказав «шолом [footnote text=’Шолом алейхем (ивр.) — букв.: «Мир вам! Здравствуйте!»’]алейхем[/footnote]», он не задал никаких вопросов, но протянул мне [footnote text=’Сидур (ивр.) — молитвенник.’]сидур[/footnote], чтобы я успел за теми вечерними молитвами, которые пропустил. Он хотел, чтобы было совершенно ясно, что, будучи солдатом царя, человек не освобожден от своего ежедневного долга быть солдатом Всевышнего.

После шабеса я рассказал родителям, почему вернулся. Что можно сделать, чтобы избежать Сибири?

Все большие советчики, у которых были такие гениальные идеи самоувечья, теперь молчали. Только у раввина было дельное предложение. Возможно, надо отправить посланца лично к военному губернатору Плонска. Какого рода посланца? Ребе промолчал. Но мы поняли, что он имел в виду. Лучше женщина, чем мужчина. И лучше молодая, чем старая.

У нас в городе была девушка по имени Малка. Ей было двадцать три года. Статная, с высокой грудью, волосами цвета воронова крыла и жгуче‑черными глазами, она выглядела, как царица Эстер. Среди родных и знакомых ее прозвали Малка‑казак — не за яростность характера, а за быстроту ума. Этого, мы думали, будет достаточно, чтобы обезоружить любого начальника, который попытается ее соблазнить. Малка с готовностью согласилась поехать и просить за меня. Почему? Потому что Малка‑казак была моей родной сестрой.

Как она рассказала по возвращении, ее речь звучала так:

«Мы — верноподданные божественно ниспосланного царя, и старшему брату уже дарована несказанная привилегия служить ему в Петербурге. Мы едва могли дождаться, пока младший брат достигнет призывного возраста. И теперь, когда нам выпало такое счастье увидеть, что он принят на службу к святейшему царю, ничто не может сделать нас еще счастливее, чем известие о том, что оба брата воссоединились, служа плечом к плечу».

Растаявший от восторга, губернатор пожимал Малке руку несколько дольше, чем требовалось, и заверил ее: «Ваша просьба будет немедленно удовлетворена».

Разумеется, я не мог остаться, чтобы проверить, сдержал ли он свое слово. Как сказано в Писании, пришло время покинуть мою землю, место моего рождения, отчий дом. К фургону меня провожали не только близкие и дальние родственники, но и знакомые, которые, казалось, пришли с одной‑единственной целью — добавить свои слезы к бесконечным слезам дождя.

Только мой отец выразил свою скорбь, храня молчание. Но два его прощальных слова продолжали звучать в моих ушах еще долго, в то время как фургон увозил меня все дальше от дома.

Все, что он сказал: «Будь евреем!»

Трибунал

На кухне повар сказал мне, что не может дать кипятку, пока не было сигнала. Тогда я сунул ему папиросу. В конце концов, если хотите ездить с удобством, надо смазывать колеса.

Я разжился кипятком и радостно примчался к своей койке, чтобы попить чаю. Не успел я налить первую чашку, как в казарму вошел сержант‑украинец с лицом, как у барана, и носом, как у бульдога, — такого рода сокровище, которое на идише называют [footnote text=’Кацап (идиш) — пренебрежительное прозвище русских или украинцев.’]«кацап»[/footnote]. Держа в руке угрожающе длинный список, он потребовал «Маратека, Якова».

Когда я отозвался, он бросил изумленный взгляд на мой весело кипящий чайник и ударил меня прямо в лицо, от чего я растянулся на полу. Весь в крови, ошалевший, я едва успел встать на ноги, как он заорал: «Ты, жидовская морда, почему не отдаешь честь?»

Пока он этого не сказал, я был готов закрыть глаза на его дурные манеры. Но вы должны помнить, что я вырос в той части Варшавы, где мужчина, как говорится, никому не позволит плевать ему в кашу. Поэтому, ни минуты не думая, я схватил полный чайник и вылил ему на голову. Одновременно я позволил моему кулаку найти себе место отдыха на его широком носу. В последующей суматохе он оказался внизу, я — наверху, а кровь из наших разбитых ртов и носов братски смешалась на полу.

Если я дрался более свирепо, чем того требовал данный повод, это, возможно, объяснялось тем, что таким образом я просто выражал общее чувство подавленной еврейской ярости после недавнего погрома в Седлицере, где я был добровольцем еврейской самообороны. Плохо обученные и практически безоружные, мы смогли постоять за себя, но не сумели предотвратить кровопролитие.

Тем временем пришел военврач, и моего противника аккуратно уложили на носилки. Они собирались сделать то же самое и со мной, поскольку кровь у меня лилась сильнее, чем я хотел бы признать. Но чтобы подчеркнуть, что из этого обмена мнениями я вышел победителем, я настоял на том, чтобы идти в госпиталь без всякой помощи.

В госпитале мои повреждения оказались едва ли достойными упоминания: зуб, выбитый первым ударом, и палец, порезанный о мой же разбитый чайник. Но врачи потребовали уложить меня в койку, чтобы мой противник, который среди прочего потерял часть носа, не страдал от неравенства. Там и нашел меня мой старший брат Мордехай, который был большой шишкой на складе. Узнав, что я ударил старшего по званию, он страшно разорался и предсказал, что если я не научусь сдерживать свой «польский темперамент», то все армейские годы проведу, переходя из одной тюрьмы в другую, пока не позабуду, что такое еврей. Но некоторые из друзей напомнили ему, что вообще‑то я ни больше ни меньше, как защитил честь еврейского народа. Разве он забыл, сколько еврейских рекрутов избил и замучил этот баранолицый украинец? Кто‑то даже вспомнил, как он хвастался, что во время погрома собственными руками убил двух евреев.

Тут моя кровь снова закипела, и я храбро заявил, что если бы я это знал, то не остановился бы до тех пор, пока не отправил бы его прямиком в другой мир, даже если бы это грозило мне тюрьмой.

Ради моего спасения Мордехай пошел к своему командиру, капитану Михайлову, отъявленному картежнику и пьянице, который ходил у него в должниках. Как сказал Мордехай, Михайлов был кровным родственником самого царя. Капитан заверил Мордехая, что мне не о чем беспокоиться и не придется тратиться на адвоката, потому что он сам будет меня защищать.

Я, конечно, не имел ни малейшего представления, понимает ли он всю серьезность преступления, в котором меня обвиняли, и какой юридической подготовкой он обладает, чтобы защищать солдата в военном трибунале. Но что толку, если бы я сказал Мордехаю, что поскольку это — моя жизнь или, по крайней мере, мое будущее на ближайшие двадцать или тридцать лет, к которым меня может приговорить этот трибунал, было бы лучше обратиться к профессиональному адвокату. Ведь, как сказал мой брат, кто я такой, чтобы сказать «нет» кровному родственнику царя!

Заседание трибунала началось, но о Михайлове не было ни слуху ни духу. Единственное, что мог сказать Мордехай для моего успокоения, это то, что капитан, видимо, вдребезги напился и проспал.

Тем временем мой обидчик вошел в зал суда с таким видом, как будто он самолично собрался меня судить. Я обратил внимание, что его нос и лицо залатали так искусно, что хотя оно все еще носило черты братского сходства с бараном, в целом он выглядел менее уродливо, чем раньше.

Мордехай и его друзья сидели в заднем ряду и, по крайней мере, внешне спокойно слушали прокурора, который обрисовывал нашу драку как отвратительное деяние, совершенное только мной одним, акт неспровоцированной дикости и нарушения субординации, каковой, если не наказать его самым суровым образом, чтобы установить пример даже для будущих поколений, определенно может привести к быстрому и полному крушению всей воинской дисциплины и отсюда, неизбежно, к ужасной революции, — слово, которое в те дни почти автоматически означало вынесение смертного приговора.

Я хорошо понимал, что судья явно не на моей стороне. В любую минуту меня могли вызвать, чтобы выступить в собственную защиту. И о чем я мог сказать? О «еврейской чести»? О погроме в Седлицере?

Я уже видел, как мне завязывают глаза и привязывают к столбу, особенно после того, как мой аристократический защитник наконец появился и занял свое место, рассеянно водя рукой по лбу и слушая прокурора, как человек, который ждет не дождется, чтобы весь этот цирк поскорее закончился и можно было вернуться в постель. Как же верно сказал псалмопевец: «Не надейтесь на князей».

Но сначала на трибуну поднялся пострадавший сержант, неся свои шрамы так, как будто это были боевые раны. Он произнес сильную речь, из которой следовало, что я напал на него без всякой провокации, и, насколько он может предположить, это вполне типично для польского еврея, бунтующего против хорошей русской дисциплины.

С каждым словом я уже почти видел, как судья добавляет еще одного солдата к расстрельному взводу. Но больше всего меня оскорбило то, что судья не выразил никакого недовольства тем, что мой противник снова назвал меня «жидовской мордой».

В этот момент Михайлов, который до сих пор сохранял угрюмое, грозное и, скорее, исполненное жалости к себе молчание, встал на мою защиту. Стоило ему найти свои ноги, как он распрямился с замечательной устойчивостью. К моему ужасу, он, похоже, не совсем понял, кто в этом зале подсудимый. Но как только он меня обнаружил, увидев, в чью сторону Мордехай бешено кивал подбородком, то, не обращая ни малейшего внимания на выдвинутые против меня обвинения, со всей силой обрушился на тех сержантов, которые своей безграничной жестокостью и полнейшим неуважением к гордым традициям императорской армии уже превратили бог знает сколько невинных и патриотически настроенных рекрутов в ярых революционеров, восставших против его родственника, святейшего царя.

У меня было такое ощущение, что он уже давно мечтал произнести эту речь, и я заподозрил, что он сказал бы то же самое, слово в слово, если бы меня судили за богохульство или за то, что я мочился по ночам. Но, как ни странно, судья кивал головой, выражая полное согласие с аргументами моего защитника. К моему изумлению, они его вполне убедили. Если я отделался всего лишь мягким взысканием, то моего противника Петра, которого ни в чем не обвиняли, неожиданно разжаловали в рядовые.

Евреи, которых система должна была либо обратить в христианство, либо стереть в порошок, часто могли выжить лишь благодаря тому, что по большей части [footnote text=’Фоня — производное от Афони прозвище русских.’]Фоня[/footnote], чтоб он был здоров, любил деньги в кармане и водку в животе даже больше, чем зрелище еврейской крови.

На войне

Если вы хотите знать мое мнение, люди пишут много всякой ерунды о храбрости солдат того или другого народа. Но я говорю: все солдаты храбры. Храбры и глупы. Потому что, если бы они не были глупы, как вообще удалось бы притащить их на поле боя? Ни у одной армии мира не хватило бы расстрельных команд, чтобы заставить их идти.

Начать с того, что при всем нашем обучении мы ничего не знали о наступательной тактике пехоты, тогда как проклятые японцы, в своем бесстыдном стремлении оевропеиться, были в курсе всех военных новинок. Наши командиры были также совершенно невежественны во всем, что касалось психологии японцев, их фанатизма, патриотизма, невероятной выносливости, чудовищно непредсказуемых методов атаки, их вооружения и даже того, насколько оно могло превосходить наше оружие.

Как выяснилось очень скоро, большинство наших офицеров все еще воспринимали наземное сражение по образу и подобию войны, которую они вели против турок за тридцать лет до этого.

Конечно, если принять во внимание, что мы имели дело с противником, готовым положить сто тысяч солдат, чтобы взять Порт‑Артур, русский пехотинец, при всем его упрямстве и храбрости, был явно не настолько сумасшедшим, чтобы превзойти нашего азиатского врага. Несмотря на все «вдохновляющие» беседы о японской жестокости, которые с нами проводили по дороге, мы еще не ненавидели их по‑настоящему. Наша чистейшая ненависть, рожденная из давно гноящейся национальной и религиозной вражды, все еще предназначалась друг для друга — поляк против русского, русский против еврея, еврей против украинца… Японцев мы просто боялись, но все же не так, как злодейской некомпетентности наших младших офицеров.

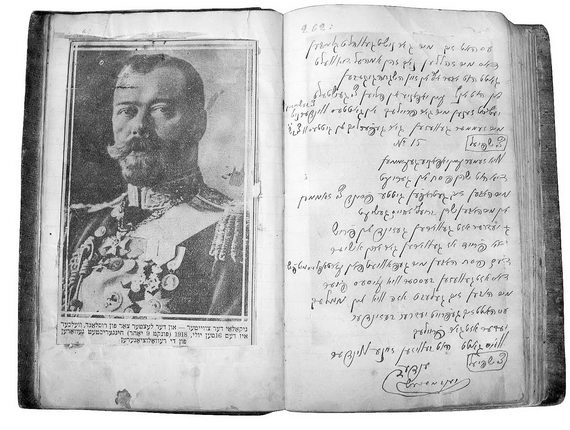

Страницы с портретом Николая II. Из дневника Якова Маратека. 1904. Архив Брины Кранцлер

Хотя я уже носил лычку ефрейтора, я не мог найти в себе необходимый боевой дух. Ведь разве я не знал, что на каждого официального врага в японской форме у меня был намного более одержимый враг на моей стороне или у меня за спиной? Самым опасным среди них был тот самый баранолицый сержант‑украинец Петр, который после разжалования попал под мое командование. Было видно, до чего он (да и не он один) ненавидел, когда еврей ему приказывал.

Мой друг Гласник, скептического склада ума юноша из Варшавы, который успел немало намучиться от неуемной Петровой злобы, часто предупреждал меня, что, независимо от того, как справедливо я ни буду обращаться с подчиненными, этот кацап при случае обязательно сведет старые счеты. И, поскольку я превосходил его по чину, он просто дожидался своего часа, когда в хаосе битвы никто не сможет точно сказать, кто кого убил.

Протопав десять часов во тьме, столь же густой, что и девятая кара египетская, наша часть так и не смогла к утру выйти к назначенному месту для участия в бою.

По пути мы проходили мимо разрушенных деревень и замерзших трупов. Наконец, на рассвете наш генерал в полнейшем недоумении остановил колонну и вежливо спросил у первых попавшихся маньчжурских крестьян, как пройти к полю боя.

Крестьяне с открытым ртом уставились на карту и сделали вид, что не понимают, о чем речь. Эта церемония повторялась несколько раз, пока солдаты не начали роптать, что уже двадцать часов не было горячей еды. Но гады японцы все еще оставались черт его знает где.

К полудню люди совершенно обессилели, но, с другой стороны, были рады, что мы, по всей вероятности, избежали боя и своим мистическим отсутствием, возможно, даже сорвали дьявольскую стратегию врага.

В эту минуту мы увидели вереницу телег, выползавших прямо на нас из ледяного тумана. На каждой были доверху навалены убитые или раненые солдаты, которые издавали совершенно нечеловеческие стоны и крики. Оказалось, это была та самая часть, на чьем фланге мы должны были сражаться этим утром.

Зрелище этой окровавленной кучи людей напомнило мне не что иное, как мясника в нашем городе, который возвращался домой в перемазанном фартуке, неся мешок с головой, легкими и печенью зарезанного теленка для кастрюли своей жены.

Некоторые из санитаров бросали на нас профессиональные взгляды, как бы прикидывая, тяжело ли будет нас нести после следующей встречи.

Кто‑то из наших солдат сказал, что лучше бы его уже ранило и он был бы по пути назад — по крайней мере избежав чего‑то худшего. Мой друг Гласник, не желая сглазить, просто поинтересовался, почему санитарам нужно ждать, пока его ранят. Почему бы им не унести его прямо сейчас, когда он еще в состоянии это оценить?

Стоило нам выстроиться в очередь за супом, как наш нецивилизованный противник открыл шквальный артиллерийский огонь. Прежде чем мы опомнились, вокруг был кромешный ад. Лошади, телеги и люди летали в воздухе, как игрушки. Вокруг меня вопили солдаты, разорванные шрапнелью. Мы бросились назад в окопы, ненавидя японцев. Но они были слишком далеко, чтобы их можно было достать из ружья, и был приказ не стрелять. Это может выдать наше расположение!

В некоторой степени нас утешило обещание штыковой атаки вражеских траншей, как только станет известно, где сконцентрированы их основные силы.

Но японцы, как обычно, не ждали формального уведомления. В два часа утра, когда мне снилось, что я сижу с подружкой в варшавском кафе и ем мороженое, кто‑то меня растормошил и заорал: «Брат, вставай!» Я вскочил и немедленно нырнул на дно окопа. Пулеметы строчили по нашим позициям, отсекая фланги, а над головой свистела шрапнель.

Обстрел становился все сильнее и точнее. Мой лейтенант неожиданно вскрикнул: «О Господи!» — и упал прямо на меня. Залитый его кровью, не сумев удержаться под его весом, я рухнул на дно окопа.

Меня вытащил Гласник, который орал мне в ухо: «Маратек, ты ранен?»

Я встал и осмотрел те места на шинели, где была кровь, но это была кровь лейтенанта. Он всхлипывал: «Мама! Мамочка!» Я знал, что если мы немедленно не доставим его на перевязочный пункт, он умрет от потери крови.

Ползя по‑пластунски, мы потащили нашего лейтенанта в тыл. Промучившись около часа, мы свалились в пустой окоп передохнуть. Я зажег спичку, чтобы посмотреть, в каком состоянии лейтенант. Он был без головы: наверное, ее оторвало по дороге.

Одному из ребят я забинтовал палец, из которого шла кровь. Но когда я попытался оторвать лишний бинт, он закричал. Окровавленная повязка уже примерзла к ране. Через час его рука стала черной. Мы доставили его на перевязочный пункт сразу после рассвета, прежде чем пошел поток других раненых. Там ему сразу ампутировали руку.

Пополудни обстрел стих, потому что враг перевел свое внимание на другой сектор, и у нас появилась возможность уснуть. Когда я проснулся, снег почти завалил всю траншею. Моей первой мыслью было, что я умер и меня похоронили. Я заподозрил, что жив, только когда почувствовал, что голоден. Я медленно себя откопал. Потом с большим трудом откопал Гласника, который продолжал храпеть. Нам удалось разбудить еще троих солдат, и среди них — Петра. Он встревожил меня не только тем, что был полон бодрости, но и тем, что у него в глазах светилось что‑то безумное. Так выглядит человек, который вот‑вот убьет либо себя, либо вас.

Другие умерли ночью. Мы решили их оставить и попытаться найти остальную армию. Мы пошли туда, где, как мне казалось, сохранились следы дороги, но снега уже было по колено, и мы просто не могли сделать ни шагу. Тогда мы решили вернуться в траншею, чтобы хотя бы умереть рядом с нашими товарищами. Но теперь мы не могли найти и траншею тоже.

Неожиданно Гласник отказался идти. Он достал [footnote text=’Тфилин (ивр.) — филактерии — две маленькие кожаные коробочки с отрывками из Торы, которые привязывают ремешками ко лбу и к левой руке во время утренней молитвы.’]тфилин[/footnote], обнажил левую руку, которая сразу посинела, как снятое молоко, обмотал кожаными ремешками руку и голову и начал читать [footnote text=’«Шма» (ивр.) — « Шма, Исраэль», «Слушай, Израиль» — ключевая ежедневная молитва в еврейской литургии, провозглашающая единство Б‑га и избранность народа Израиля.’]«Шма»[/footnote] со страстью человека, который прощается с жизнью. Я смотрел на него с завистью. Мои тфилин лежали в мешке, но пальцы слишком замерзли, чтобы я мог его развязать.

Петр, который в Петербурге не раз срывал тфилин с головы еврейского рекрута, уставился на Гласника, как кот, готовый к прыжку. Я ждал взрыва. Лучше это, чем пуля в спину. Но вместо этого Петр неожиданно перекрестился. Когда же Гласник снял тфилин и поднес к губам, Петр рванулся вперед и выхватил их. Прежде чем я успел вмешаться, он покрыл их поцелуями, упал на колени и умолял их спасти ему жизнь.

Я замер с открытым ртом, а Петр вернул тфилин и потребовал, чтобы перед тем как он умрет, мы отпустили ему все грехи, которые он совершил против евреев.

Мы все же решили идти и к полуночи вышли к своим. Когда мы сидели у костра, к нам подошел Петр, уже успевший где‑то выпить, и начал повторять, что он обязан нам жизнью. И почему же? Потому что для его глупой и жестокой башки, полной суеверий, было совершенно очевидно, что во время нашего долгого возвращения с позиций, когда у нас были бессчетные возможности, мы с Гласником собирались его убить. И так же очевидно для него было то, что только магическая сила гласниковских тфилин каким‑то образом удержала нас от приведения в действие наших кровавых намерений.

Теперь, чтобы доказать, что он не питает к нам никакого зла, Петр попросил Гласника дать ему тфилин, чтобы снова их поцеловать. Гласник попытался его отговорить, но Петр настаивал все больше и больше, и на мгновенье показалось, что вот‑вот прольется кровь. Но на пике Петровой ярости Гласник неожиданно приложил палец к губам и, округлив глаза, торжественно объяснил, что тфилин сейчас спят.

Я был начеку, ожидая, что пьяный Петр сейчас озвереет. Но он только кивнул головой, сел у костра и захрапел.

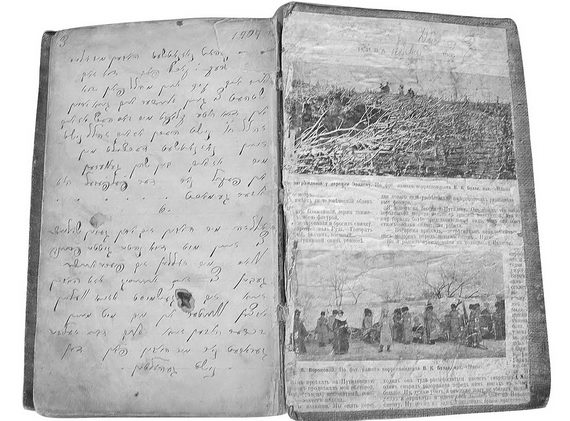

Страницы из дневника Якова Маратека. 1904. Архив Брины Кранцлер

Один из наших сторожевых постов находился в глухой части леса, где подкравшиеся японцы уже несколько раз убивали часовых. Васильев приказал мне отправиться на этот пост, взяв с собой троих евреев. Я попросил у него пулемет, чтобы нас не застала врасплох неожиданная атака.

Он посмотрел на меня свысока и сказал:

— Иди и делай, что тебе сказали.

— Мне нужен пулемет. Если вы пойдете с нами, я вам покажу зачем.

— Ты что, думаешь, мне больше делать нечего? Я вас, евреев, знаю. Вы заснете, и мы потеряем пулемет.

Я еле сдержался.

— Без пулемета вы можете потерять четырех человек.

— Тоже мне потеря, — хмыкнул Васильев. — Когда мы после войны займемся евреями, вас будет на четыре человека меньше.

Японцы шли к Мукдену, и нам дали приказ их остановить. Чем? Нашими трупами? Мы были так измотаны, что не могли и думать ни о какой контратаке. Но Васильев был не тем человеком, которого можно было урезонить. Он довел себя почти до бешенства и неожиданно начал стрелять в упор в тех, кто не двинулся, чтобы занять свои позиции. Несколько человек было ранено, остальные бросились выполнять приказ. Гласник прошептал:

— Нужно было прикончить его во время последнего обстрела.

Не менее обозленный, я поклялся:

— Он никогда не увидит России.

К тому времени, когда мы наконец приготовились к контратаке, уже рассвело. Японцы крепко окопались за нашей брошенной колючей проволокой, и, когда взошло солнце, оно светило нам прямо в глаза.

Вся эта затея была, конечно, полнейшим безумием. Но Васильев стоял на своем. Более того, он приказал мне взять пять человек с кусачками и проделать проход в колючей проволоке. Он перезарядил свой пистолет, и было ясно, что либо я выполню приказ, либо получу пулю в лоб.

Тем не менее я сказал ему:

— Уже слишком светло. Мы не дойдем до колючей проволоки.

Он помахал револьвером у меня под носом и заорал:

— Вперед, еврей! Вперед!

Мое предсказание оказалось слишком пессимистическим. Я дополз до проволоки и оглянулся. Наш командир осматривал вражеские позиции. Если бы я сейчас выстрелил в Васильева, никто не смог бы сказать, что это была не вражеская пуля. И тут я услышал свист снаряда над нашими окопами. По вспышкам я определил, что нас обстреливает наша собственная артиллерия.

Тем временем больше не было никаких разговоров о контратаке, потому что с первыми лучами солнца орды японцев поднялись с земли и, как морская волна, покатили на нас под многоголосый рев из одного слова «банзай!».

Наша рота повернулась и бросилась бежать что было сил, спотыкаясь об убитых и раненых. Капитан Васильев бежал так, что я не мог его догнать. И вдруг пошатнулся. Пуля попала ему в шею. Он попытался бежать дальше, но это было ошибкой, потому что разрывом снаряда ему оторвало часть ноги.

Я оказался к нему ближе всех и, недолго думая, взвалил его на спину. И тут же услышал сзади голоса:

— Собака! Чтоб он сдох!

Пока я с трудом продвигался вперед, стараясь не упасть, Васильев выдохнул:

— Боже, благослови евреев! Господи, дай мне выжить, чтобы я мог вымолить их прощение.

Так он бормотал, а мои товарищи, евреи и неевреи, кричали у меня за спиной:

— Брось его! Брось эту вонючую собаку! Разве он нас еще недостаточно перебил?

Конечно, они были совершенно правы. Однако каким‑то образом я осознавал, что не могу взять его и бросить. В конце концов, не зря же говорится, что для еврея баал [footnote text=’Баал тшува (ивр.) — грешник, вернувшийся на праведную стезю.’]тшува[/footnote] стоит даже выше, чем человек пожизненного благочестия. Правда, я не знал, насколько буквально следует это трактовать и, тем более, применимо ли это только к евреям. К тому же меня грызло сомнение в том, что раскаяние моего командира может оказаться не таким уж искренним. Но кто я такой, чтобы судить другую человеческую душу?

Хотя Васильев едва мог говорить, он явно чувствовал, что его жизнь зависит от того, сумеет ли убедить меня, как он полюбил евреев. Неожиданно рядом со мной просвистела пуля. Когда я обернулся, мой командир роты был мертв.

Я не хотел высматривать, у кого дымилось ружье. Кто бы это ни сделал, русский или еврей, я надеялся, что он не пытался убить и меня тоже. До конца дня я не мог заставить себя посмотреть в глаза моим товарищам. Даже Гласнику, который, конечно, был невиновен. Потому что при всех моих клятвах убить Васильева, не говоря о моей нерешительной попытке, сейчас я чувствовал себя соучастником убийства.

Последней соломинкой для меня стал тот день, когда, отбивая атаку и оставшись почти без боеприпасов, я получил приказ взять белый флаг и вместе со всей ротой сдаться в плен тем, кто, в конце концов, оказался одной из частей нашей армии. Но это выяснилось только через несколько часов после того, как мы изо всех сил обстреливали друг друга снарядами, и свои же солдаты чуть было не закололи меня штыками, несмотря на белый флаг.

За мое поведение в этом безумном деле, а может, для того чтобы я держал язык за зубами, новый командир роты самолично пообещал представить меня к медали.

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?