Печали и радости моего военного детства

Моей маме Кузнецовой (Федер) Евдокии Иосифовне

Отец мой, Кузнецов Евгений Никитич, был кадровым военным. До 1939 года он служил в Белорусском военном округе, под Гомелем, помощником командира танковой роты по технической части и перед самой войной был переведен под Полтаву командиром танковой роты. Мама, Кузнецова Евдокия Иосифовна (Федер), родилась в Старобине (ныне Солигорский район Минской обл., Беларусь). В Гомеле

Папа, мама и я. Гомель. 1937. Фотография, прошедшая с папой войну

В середине июня 1941 года она повезла меня в Старобин, чтобы оставить на все лето у дедушки с бабушкой. Папа находился в командировке, но с июля он должен был выйти в отпуск и заехать за мамой, так как они собирались посмотреть Москву.

Первый день войны я запомнила очень хорошо. Старобин. Сижу в дедушкином доме у окна на лавке и пытаюсь застегнуть пуговку на туфельке. У меня не получается, мама наклоняется ко мне, и в это самое время я вижу низко летящий самолет и кресты на нем, непонятные мне, ребенку советского офицера. Интересуюсь у мамы, почему на самолете нет красных звезд. И тут мама отчетливо произносит слово «война», которое я хорошо знаю потому, что папа — военный и мы всегда во всех войнах побеждаем. Самолет, судя по всему, летел бомбить Минск.

Мама не решилась в первые два дня войны эвакуироваться: боялась, что приедет папа и мы разминемся. Она и подумать не могла, что на третий день мы окажемся под немцами.

Поскольку мы были из семьи военнослужащего, пришлось незамедлительно перебраться в Слуцк, где маму меньше знали. Но вскоре начались гонения на евреев, а в августе стали создаваться гетто. Маме ничего не оставалось, как сжечь паспорт и пойти в немецкую комендатуру. Там она сказала, что из Воронежа, приехала сюда с ребенком на лето, а паспорт сгорел в доме, в связи с чем попросила выдать ей документ, чтобы она с дочерью могла вернуться в Воронеж. (Внешне мама совершенно не походила на еврейку — сероглазая шатенка, очень миловидная, стройная.) Хотя немцам до Воронежа было еще далеко, они так уверовали в свою победу, что документ этот маме выдали.

Дедушка с бабушкой и мамина младшая сестра Сима остались в Слуцке, мы же с мамой отправились пешком в Бобруйск. Только после войны узнали, что осенью 1941 года их куда‑то вывезли на грузовой машине под охраной автоматчиков. С ними был какой‑то человек. Именно с этим человеком Сима предприняла попытку к бегству, но их поймали и расстреляли.

Бобруйск. Предположительно июль 1941. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны

Пока мы шли, мама учила меня: если спросят, кто твой папа, отвечай, что железнодорожник. До войны от Полтавы до Старобина мы добирались по железной дороге, которая произвела на меня сильное впечатление: домик на колесах, спишь, как на кровати, сидишь за столиком и при этом едешь и смотришь в окно. Я легко согласилась с мамой, мне это даже понравилось. Через некоторое время, когда у меня спросил кто‑то, а где теперь твой папа, я почему‑то сказала: «Папа был железнодорожником, высунул голову из окна паровоза, ее отрезало, и голова покатилась». С этой версией и дожила до встречи с папой в августе 1944 года. Правда, потом я решила облегчить себе жизнь и, когда меня о чем‑то спрашивали, говорила: «Не знаю. Спросите у мамы». За войну я настолько привыкла отвечать именно так, что уже после освобождения, учась в первом классе, на все вопросы отвечала так же, в том числе и учительнице. Мама и папа меня долго еще отучали от этого.

Немецкие солдаты в оккупированном Бобруйске. 1942

В Бобруйске поселились у хозяйки довольно большого дома, но почему‑то на террасе, а был уже сентябрь‑октябрь. Вскоре мама нашла работу на разборе завалов, и мы перешли в общежитие, в большую комнату, в которой жили такие же беженцы, как мы. Хозяйка взяла с нас за недолгий постой мамины часики — нашу главную ценность.

Утром женщины из общежития уходили на работу, дети же, спавшие вместе с мамами на солдатских койках, оставались лежать. Хорошо помню, как боялась даже пошевелиться, чтобы не съехало одеяло, которым меня, уходя, укрывала мама. Вечером мамы возвращались и приносили нам какую‑то еду. В этом общежитии мама подружилась с тетей Ниной, у которой был семилетний сын Герка.

Герке было поручено взять надо мной шефство, и он всюду таскал меня за руку. Мы ходили полураздетые: из довоенных вещей выросли, да их особенно и не было. Сообразительный Герка решил, что надо искать одежду в завалах и просить милостыню у всех подряд. Довольно быстро мы нашли два пальто. Герке пальто было в самый раз, а мне досталось очень большое, до пят, зато теплое. Герке нашли ботинки почти впору, мне — большие боты. И мамы наши тоже раздобыли себе ватники. Так и приготовились к зиме.

Герка находил мою руку в пальто, и мы парой ходили побираться по улицам Бобруйска. Крутились возле домиков‑вагончиков, в которых жили немецкие солдаты. Из своих котелков они давали нам остатки горохового супа. Бывали мы и в лагере военнопленных, один из которых подарил мне железную расческу. Я ее долго берегла, не давала Герке, хотя он и говорил, что расческу нам вроде как на двоих дали. Но поскольку оба мы были бриты наголо, расческа нужна нам была как игрушка. Как‑то предприимчивый Герка, бродя по завалам, обнаружил полуразрушенный дом, в котором сохранились две комнатки и русская печь. Мамы наши пришли, глянули и решили переселиться туда.

Перед Рождеством к нам в дверь постучали. Оказалось, немцы увидели дым из трубы. Они привезли огромную тушу свиньи, полмешка муки, много дров, большие противни и соль, велели к утру мясо зажарить. Мама и тетя Нина трудились всю ночь. Немцы приехали утром, мясо забрали, а соль, жир вместе с противнями, муку и дрова оставили. Это надолго спасло нас от голода и холода.

Однажды мы оказались в гуще народа на центральной площади. Для чего немцы собирали народ, я поняла, когда к виселице подвели юношу. Хотя к тому времени я насмотрелась и на раненых, и на трупы, я так перепугалась, что начала кричать. Толпа вытолкала нас с Геркой. Герка рукой зажимал мне рот, хотя я уже не кричала.

В Бобруйске на бирже труда мама назвала свою фамилию — Кузнецова — и место папиного рождения — Грязи Воронежской области. К ней подошла женщина и спросила, как звали бабушку, имея в виду папину маму, мама сказала — Елена Матвеевна. Тогда женщина сказала, что сама из Грязей, знает всю семью Кузнецовых: «Евдокии у них не было». Маму спасло только то, что у папы, кроме него, было пятнадцать братьев и сестер. Пока стали всех перечислять, надо было уже идти на работу. Мама была сильно напугана, а тут еще какой‑то бородатый за нею увязался…

В один из дней, заприметив его, мама остановилась и с надрывом спросила, что ему нужно. Улыбнувшись, он спросил: «Дуся, ты меня не узнаешь?» Бородатым оказался комиссар папиного полка. Он знал, что мама еврейка, и посоветовал ей, как только начнется набор на весенние полевые работы, перебраться из Бобруйска в сельскую местность, поближе к лесу. (Партизанские отряды к тому времени уже заявили о себе вполне определенно.)

Не знаю, был ли комиссар в окружении и потому оказался в Бобруйске или он остался здесь специально для координации подпольных действий на оккупированной территории. Важно было то, что мама уже оказалась связанной с партизанами. Тетю Нину в свои партизанские дела она не посвящала, так же как и не говорила, что еврейка.

Весной 1942 года мама и тетя Нина завербовались на сельскохозяйственные работы, организованные в бывшем совхозе в поселке Жиличи, неподалеку от Бобруйска.

Небольшой немецкий гарнизон в Жиличах располагался в красивом двухэтажном доме. Три‑четыре немца постоянно оставались в нем: следили за сельхозработами, отправляли продуктовые грузы на фронт и в Германию. Главным начальником у них был Герман, седой немец среднего роста, лет пятидесяти.

Когда привезли работников на сельхозработы, Герман отобрал маму и тетю Нину обслуживать немецкий гарнизон центральной усадьбы. Мама стала поварихой, тетя Нина — ее помощницей.

Однажды в кухню вошел немец, недавно прибывший с фронта. Он стал тянуть руки к маме, она ему что‑то резко сказала, тогда он ее схватил и повернул к себе, мама в это время резала мясо. Бросив мясо, принялась бить его по щекам запачканными руками, после чего схватила стоявшую на полу корзину с картофельными очистками и опрокинула на лейтенанта. Подхватив меня, она побежала в нашу комнатку и стала быстро‑быстро говорить: «Запомни, ты — Кузнецова Тамара, твоего папу зовут Кузнецов Евгений Никитич, ты родилась в Гомеле, перед войной мы жили в Полтаве. Запомни это, но сейчас никому не говори». Вошел Герман: «Идите работать, лейтенант перед вами извинится». Не знаю, извинялся ли лейтенант, но вскоре он куда‑то исчез.

В районе дворца было гетто, в котором содержались евреи, почему‑то одни мужчины. Они какое‑то недолгое время работали во дворце, а потом их расстреляли, сбросили в яму, которую они сами же себе предварительно выкопали. Об этом расстреле в нашей части Жиличей почему‑то нельзя было говорить.

Осенью я долго ходила босиком, не было обуви, и у меня на ногах образовались волдыри. Тогда Герман сказал, что ребенка надо везти в госпиталь, в Бобруйск, купить обувь. Мама часто ездила в город закупать продукты на рынке. На сей раз взяла и меня, отвела в госпиталь, где немка‑врач перевязала мне ноги бинтами. Бинты были закреплены металлическими зажимчиками, которые произвели на меня ошеломляющее впечатление.

Как выяснилось потом, каждый раз, когда мама бывала в Бобруйске, ей удавалось встретиться или с самим комиссаром, или с «его человеком». Однажды комиссар сказал маме, что они устроят налет на Жиличи и чтобы она была готова уйти с партизанами.

Налет начался ранним утром, и мы уже были одеты. Но он оказался неудачным, что‑то не получилось, наши в Жиличи не вошли. Хотя, как стало известно, сильно потрепали немецкий госпиталь во дворце, захватив лекарства и перевязочные материалы. Партизаны стали уходить к лесу, мы видели их маленькие фигурки вдали на другом берегу реки, на пригорке.

Прошла зима. Герка бегал с мальчишками, а я подружилась с девочками из соседней деревни, мы ходили в лес, собирали ягоды, а к осени и грибы. Мама эту дружбу поощряла и разрешала мне иногда оставаться ночевать у девочек в деревне. Однажды мама дала мне записку и сказала, чтобы я ее никому не показывала, а передала дяде Шуре, молодому парню, который приходил в деревню. Иногда парни наведывались втроем: дядя Шура, дядя Юра и дядя Паша. Они были партизанами. В тот раз, когда мама велела передать записку, дяди Шуры не было, дядя Юра и дядя Паша просили отдать записку им, но я не отдала. Утром пришел дядя Шура, и я ему записку отдала.

Мы с мамой готовились уйти в партизаны, мама меня предупредила, но даже не стала говорить, что об этом надо молчать. Я уже знала, кто наш, а кто чужой. Дяди Шура, Юра и Паша собирались устроить в Жиличах небольшой налет, и мы под шумок должны были уйти с ними, но мама через меня получила от Шуры записку, что все отменяется.

У мамы появился новый план действий, теперь она знала, как уйти в партизаны. Подробности ухода в партизаны я узнала из рассказов самой мамы.

Предварительно к конюху Лёне на конюшню перетащили некоторые пожитки, в том числе наши зимние вещи. Лёня подъехал на бричке, вышла мама с каким‑то тюком, они немного подождали его сестру Валю, которая быстро вскочила в бричку, и рванули к к лесу.

В тюке оказалось все то, что мама сумела снять с вешалки перед входом, на которую немцы вешали все то, что им мешало обедать, прежде всего оружие, планшеты и т. п. Это, как потом оказалось, были ценные трофеи. Мама прихватила даже настенные часы.

Немцы, пообедав, спохватились не сразу, сели на мотоциклы и направились к небольшому леску, за которым начиналась партизанская зона. Возле леса их вдруг стало тошнить, они попадали с мотоциклов, теряя сознание, — сработал мышьяк, который мама с Валей бросили в компот. Правда, потом стало известно, что из немцев умер только один, уехавший в командировку, которому Валя сделала бутерброды с мышьяком. Жиличские же немцы все выжили. Мышьяком маму снабдил комиссар из Бобруйска, но он, видимо, оказался некачественным.

Меня отправили в деревню заранее. Я не могла простить маме, что она не предупредила меня, и все мои накопленные ценности — расческа, матерчатая куколка, которую мне подарила девочка из деревни, колечко — остались в Жиличах.

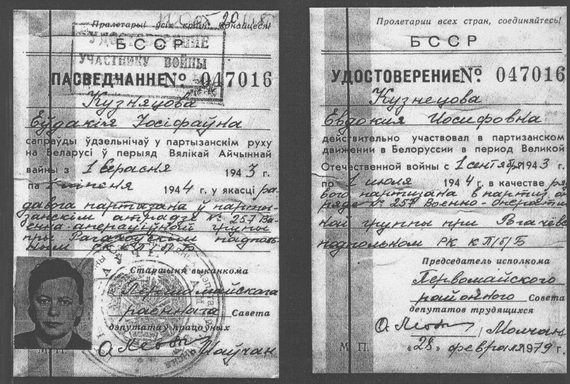

Партизанское удостоверение мамы

Одна из историй могла иметь опасные последствия. В отряде партизанил бывший военнопленный, в плену красноармейца завербовали фашисты и направили в разведшколу, после окончания которой он был заброшен к партизанам. Оказавшись в отряде, он во всем признался, рассказал, что в школе готовили по два человека, поэтому кроме своего напарника он никого знать не мог, зато сообщил, что и напарника готовили для заброски к белорусским партизанам. Их задачей было не только деморализовать партизан, но еще и отравить руководство отряда — а лучше бригады — и взять на себя командование и вывести на немцев.

В это время проходил очередной сбор бригады, не помню уже, по какому случаю, но это происходило нечасто. Все отряды собирались в одном месте и устраивали что‑то вроде парада, проходили повзводно маршевым строем. Те, кто прошел, могли наблюдать за теми, кто еще проходил. Наш открывшийся «шпион» увидел своего напарника среди марширующих партизан другого отряда и доложил куда следует. За предателем стали следить. Вскоре его изобличили, но расстреливать почему‑то привели в наш отряд.

Я не видела, как выкапывали ему яму, но хорошо помню, как предатель стоял в одних кальсонах перед ней. Его одежда была аккуратно сложена и лежала неподалеку. Особенно запомнились мне новые сапоги со стоящими голенищами. Вдруг он упал на колени и стал голосить. Все, кто собрался вокруг, начали расходиться, остались только те, кто должен был его расстрелять. Рассказывали, что предатель никого не успел отравить, — яд закопал, а отряд его вдруг сменил место дислокации. Помню еще, что его довольно долго вспоминали, потому что новые сапоги оказались впору командиру.

В спокойное время укладывались рано. Спать никому еще не хотелось, и мама пересказывала партизанам русскую классику; мне запомнилось, как народ долго обсуждал «Анну Каренину» после маминого пересказа. Читала мама и стихи. Многие стихи Есенина, Пушкина, Лермонтова я помню в мамином исполнении.

Близилось к концу освобождение Белоруссии от немцев. Фронт приближался. Последняя деревня, в которой меня оставляли, называлась Межное. Я жила в семье, состоявшей из двух стариков и их внучки, молодой девушки.

К нам в отряд ранней весной 1944 года стали наведываться офицеры Красной Армии, которые должны были помочь нам выйти к своим. Помню, как появился самый первый из них, капитан с погонами. Его все хотели обнять, пожать руку, убедиться, что он настоящий, живой. В первый момент, чтобы его все видели, он встал на спину коня, на котором приехал. В отряде было невероятное ликование.

Выводить нас к своим приехали два офицера. Наш отряд, к которому присоединялись другие отряды, образовав бригадную колонну, выводили капитан и лейтенант. Ранним утром 1 июля 1944 года они вывели колонну к нашим.

Колонна добралась до Бобруйска, где наша партизанская бригада и, соответственно, отряды расформировали. Нас распустили, что называется, по домам, а военнообязанных отправили на фронт.

После расформирования партизанского отряда мы с мамой вернулись в Жиличи. Других вариантов не было, в том числе и из‑за военного режима и из‑за того, что мы не знали, кто где из наших родных. У нас ничего не было: ни документов (кроме партизанской справки), ни денег. Надо было как‑то осмотреться.

В Жиличах нас многие знали, и мы решили, что там можно, по крайней мере на время, пока не найдем своих, устроиться. Мама в 1933 году окончила химико‑биологический факультет Гомельского педагогического института, и, хотя у нее на руках диплома по понятным причинам не было, она стала работать в жиличской школе учительницей, готовиться к новому, 1944 учебному году.

Мама, папа и я в новой квартире. 1945

Мама написала письма в Старобин и в Слуцк, причем на адреса поселковых и городских советов в том числе. Удивительно, но почта работала исправно, и, более того, постепенно по маминым письмам нас находили родные и знакомые.

У нас с мамой была отдельная комната. В ней помещались только кровать и стол. Мы с мамой спали и сидели на кровати, а на столе лежали мамины бумаги.

Как мы питались тогда, не помню, помню только, что нам выдавали хлеб и я бегала его получать. Возле дороги текла речка, я прятала хлеб в одежду и плескалась в речке до посинения. Поля были засеяны еще при немцах, вокруг поселка колосились какие‑то зерновые. Жизнь казалась прекрасной, война отступила далеко, никого не надо было бояться…

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?