Монографическая выставка Василия Поленова, открывшаяся к его 175‑летию в Новой Третьяковке, отражает все основные сюжеты, присутствующие в творчестве художника. Однако библейская тема, представленная десятками работ, которые были созданы во время путешествий на Ближний Восток или под впечатлением от них, кажется здесь основной.

«Иерусалим оказался к нам далеко не таким милостивым, как Каир и Египет, — писал Василий Поленов из своего первого путешествия в Палестину. — Переезд до Яффы был очень тяжелым, то есть пароход сильно качало, а меня сильно травило. Перед Яффой пришлось болтаться двадцать четыре часа, выдерживая карантин, назначенный турецким правительством в пику египетскому. С парохода до Яффы, при сильном волнении да проливном дожде, прыгая между утесами, доплыли мы до берега. Яффа маленький приморский грязный городишко, но окруженный на несколько верст роскошными апельсиновыми садами, в которых деревья и как раз теперь усыпаны плодами. Из Яффы отправились мы в крытой таратайке по довольно сносному шоссе в Иерусалим. Небо разъяснело, солнце осветило плодородное финикийское побережье. На полдороге, в уединенном домике под названием Латрун, мы заночевали, и на другой день с рассветом при холодном дожде и ветре пустились через склон Ливана в Иерусалим и после полдня холода и мокроты вступили в пригород Иерусалима…»

Таким Василий Дмитриевич Поленов (1844–1927) увидел Иерусалим зимой 1881/1882 года. Незадолго до того, прослышав, что князь Семен Семенович Абамелек‑Лазарев, один из самых богатых людей России, промышленник и попечитель Лазаревского института восточных языков, в сопровождении историка искусства и археолога Адриана Викторовича Прахова собирается в путешествие на Восток, 8 ноября 1881 года Поленов написал Прахову, что хотел бы присоединиться к ним. В декабре, через Стамбул и Египет, все трое прибыли в Палестину, которой художник тогда заразился на всю оставшуюся жизнь. И все написанные им «палестинские» работы сегодня воспринимаются не только как визуальное поэтическое высказывание, но и как достоверный документ.

Педантичная проработанность деталей, стремление точно поймать свет и цвет отличают кисть Поленова во всех его работах. Но если с хрестоматийными вещами — такими как «Бабушкин сад» (1878), или «Заброшенный пруд» (1879), или — куда же без него — воспетый многими поколениями «Московский дворик» (1878), все, в общем, ясно — мы легко опознаем архитектуру и природу, за которыми художнику не пришлось ездить за тридевять земель, то Палестина оставалась для него и его окружения таинственной, мифологической землей. «Я уже так давно мечтал об нем…» — так, цитатой из письма, названа глава трехтомника, выпущенного к 175‑летию художника в издательстве «Слово» (последний том — «Восток»). «Об нем» — это об Иерусалиме.

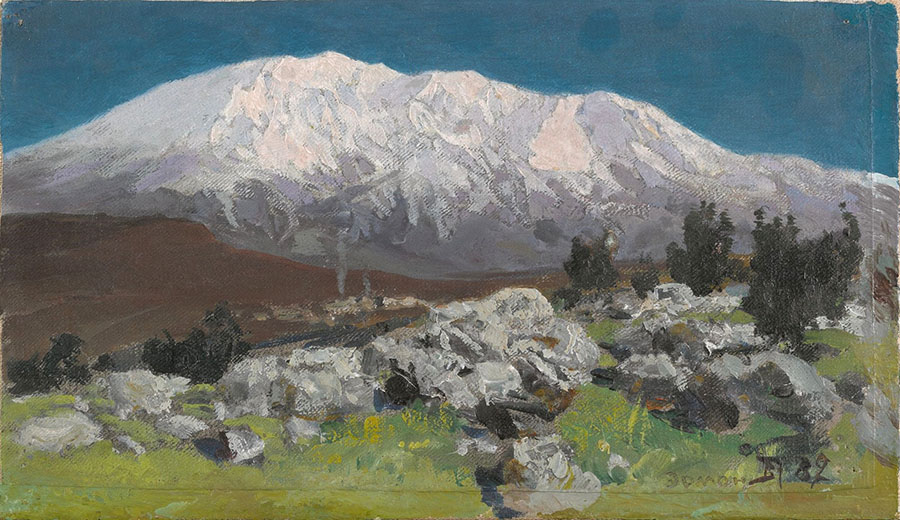

Фотография тогда уже существовала, и есть на выставке работа, написанная по фотографическому снимку. Но все остальное в евангельской серии — и то, что висит теперь в Третьяковке, и вещи, по разным причинам не вошедшие в экспозицию, — писано с натуры. И снежная вершина («У подножия горы Хермон», 1882), и освещенный ярким солнцем город на холме («Вифлеем», 1882), и пешие евреи, идущие из Старого города («Иерусалим с западной стороны. Яффские ворота и цитадель», 1882).

Тут весь Израиль, крошечный, нашпигованный древностями и плотно сбитый из многих климатических зон: от останков римских колонн («Развалины Тель‑Хум», 1882) до покрытого колючками выжженного, высохшего берега («Мертвое море», 1882) от силы день пути. Это пейзажи, которые легко узнать и сегодня: тонущие в розоватой дымке горы в «Мечтах» (1890‑е) — вид на Голаны из Изреельской долины, с горы Фавор, руины «Бассейна Иосифа Флавия» с этюда 1903 года, хранящегося в Музее‑заповеднике В. Д. Поленова. И «Генисаретское озеро», по поводу которого Кандинский, увидевший работу в 1889‑м на XVII выставке передвижников в Москве, с горечью писал: «Какую картину Поленов выставил, если бы Вы видели. Горячие тоны южного летнего солнца, зеленое озеро, вдали синеющие горы, раскаленное небо. <…> Он идет, и он выше и прекраснее самой природы. Лица почти не видно. Все выражение в фигуре. <…> Выше этой картины нет на выставке, но ее почти никто не замечает».

Из русских живописцев конца XIX века только Верещагин и Поленов, кажется, отважились на такое путешествие. Сделали они это почти одновременно (Поленов, впрочем, отправится в 1889 году в Иерусалим снова), стремясь увидеть все своими глазами и добиться максимальной достоверности в изображении библейских земель и населявших их людей. Палестина еще не ассоциировалась тогда жестко с арабским миром — Поленов писал евреев, бедуинов, финикийцев. И Сирию он в письмах называл Финикией.

Разница между Верещагиным и Поленовым ощутима и в самой живописи, и в мотивах, побудивших художников отправиться на Ближний Восток. Если Верещагин исследовал территорию как этнограф и предприимчивый любитель экзотики, а на холсте добивался лишь точного изображения примет восточной жизни, то Поленов рассматривал свои поездки как сбор материала для главной картины. Помимо желания соблюсти верность в деталях, зафиксировать их, его охватила страсть историка, если не сказать — археолога, снимающего слой за слоем и восстанавливающего первоначальный сюжет. Историзм был основой его метода, да и мировоззрения: как многие его просвещенные современники‑единомышленники, Поленов был подчеркнуто нерелигиозен. Да, построил своим крестьянам церковь на Оке — как, кстати, и школу, но, сформировавшись в традиционном православии, сам он как будто перерос его, принимал христианское учение лишь как свод нравственных положений. Основоположника учения Поленов любил страстно, но почитал его не как сына Б‑жьего (нигде у Поленова вы не найдете нимба), но как историческую фигуру — иудея, принесшего в иудейское общество новую мораль.

«Иисус сам себя сознавал Иудеем по национальности, — писал Поленов, обозначая заглавной буквой происхождение своего героя как имя, — из иудейства он взял основы своей религии. Он не был ни философом, ни ученым, ни поэтом арийского склада. Он был пророком по существу своей природы, и этой основной черты достаточно, чтобы его признать подлинным сыном древнего Израиля». Отсюда та страстность, с которой художник стремился соответствовать библейской аутентичности. Отсюда первоначальные, цитатные, названия его работ, в том числе той главной, ради которой он отправился на Восток, — «Кто сам без греха?». Император Александр III, купивший полотно, потребовал сменить название и удовлетворился тем, которое сегодня все знают: «Христос и грешница». Эта покупка отменила запрет церковного цензора, назвавшего картину «опасной», хотя по требованию цензора Поленов вынужденно пошел на главную уступку — оставил Иисуса с непокрытой головой. Изначально герой был в кипе. В головном уборе он и на всех эскизах, и на блестящем угольном варианте, хранящемся в музее‑заповеднике «Поленово».

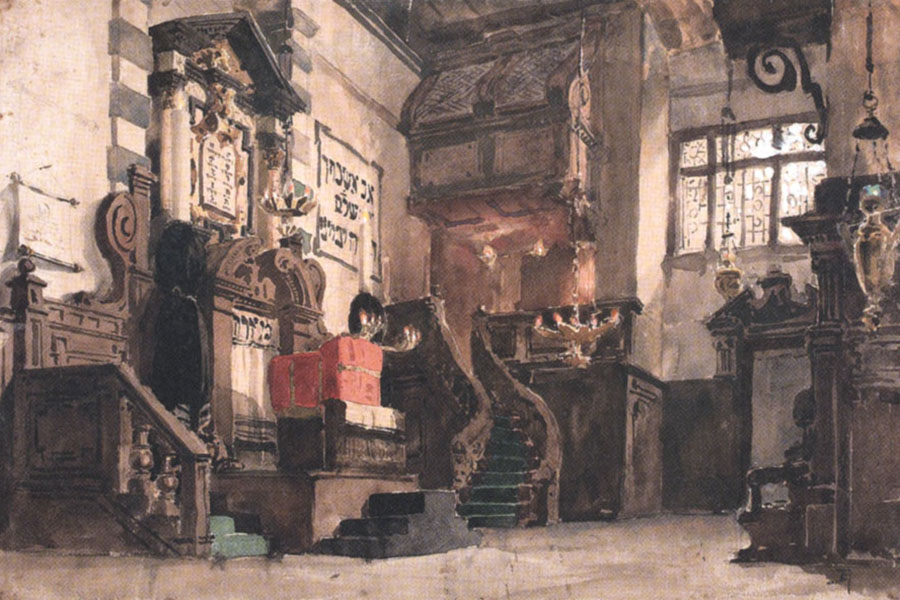

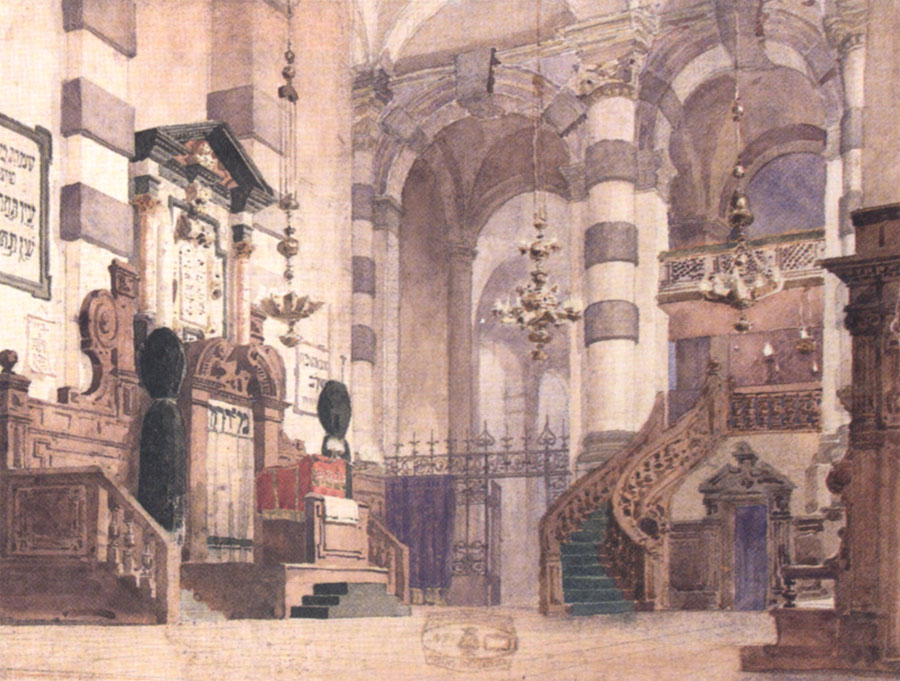

Многих персонажей для картины — эти наброски и холсты мы тоже видим на выставке — художник писал в 1884 году в Риме, портретируя евреев из гетто и добиваясь редкой, абсолютной выразительности. Сегодня невозможно собрать все, что было им написано на эту тему, — холсты разошлись по частным коллекциям, какая‑то их часть оказалась в Праге. Только на выставке Товарищества передвижников в 1885 году он выставил 109 из них, и все тогда приобрел Павел Третьяков.

Поленов так глубоко погрузился в еврейскую тему, что она стала для него своей — может быть, потому еще, что он был явным филосемитом. Аристократ по происхождению — внук архитектора Львова, потомок Воейковых, состоявший в родстве с Державиным, Василий Поленов был к тому же истинным аристократом духа. Щедрость и благородство были свойствами его натуры — недаром крестьяне защитили барина в революцию, не дав разорить усадьбу. И ксенофобия была чужда Поленову: среди любимейших учеников в его пейзажном классе, помимо Коровина и Головина, были Левитан и Серов. Поленов делал эскизы декораций к постановке оперы Валентины Серовой, матери художника, «Уриэль Акоста» в Большом театре (1885) и в Гранд Опера в Париже в 1889 году.

На выставке, в зале учеников Поленова, есть «Заросший пруд» Левитана, подаренный автором учителю, — работа, вдохновленная одноименной его картиной. И сразу несколько графических портретов Левитана, переодетого бедуином. Они были сделаны Поленовым и присутствовавшими на очередном рисовальном вечере недавними его студентами. Михаил Нестеров, принявший участие в этом сеансе, вспоминал: «…Позировал Левитан в белом арабском балахоне, который очень шел к его красивому восточному лицу…» И понятно, что именно Левитан был основной моделью для евангельской серии.

Из тех, кто бывал на вечерах Поленова, разве что Леонид Пастернак не был его формальным учеником: в 1895‑м Поленов оставил преподавание в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, а Пастернак годом раньше был приглашен туда в качестве педагога. Но как раз Пастернак оставил самые нежнейшие воспоминания о Василии Дмитриевиче, в которых, среди прочего, можно прочесть: «Теперь трудно себе представить, каким оазисом <…> был дом в Кривоколенном переулке и как оттуда струилось и разливалось по Москве и дальше влияние художественной личности Поленова». И именно Леонид Пастернак, попавший в Палестину в 1924 году с экспедицией издателя А. Э. Когана, восторженно признавался: «…Вся гармония красок, взволновавшая меня — все кругом, — поленовская палитра! Только здесь, побывав на местах, запечатленных его кистью, можно понять, как глубоко зачерпнул и как исчерпал он палестинский пейзаж!»

Мастер русского пейзажа. Исаак Левитан

«Сутин — это Кафка в живописи»