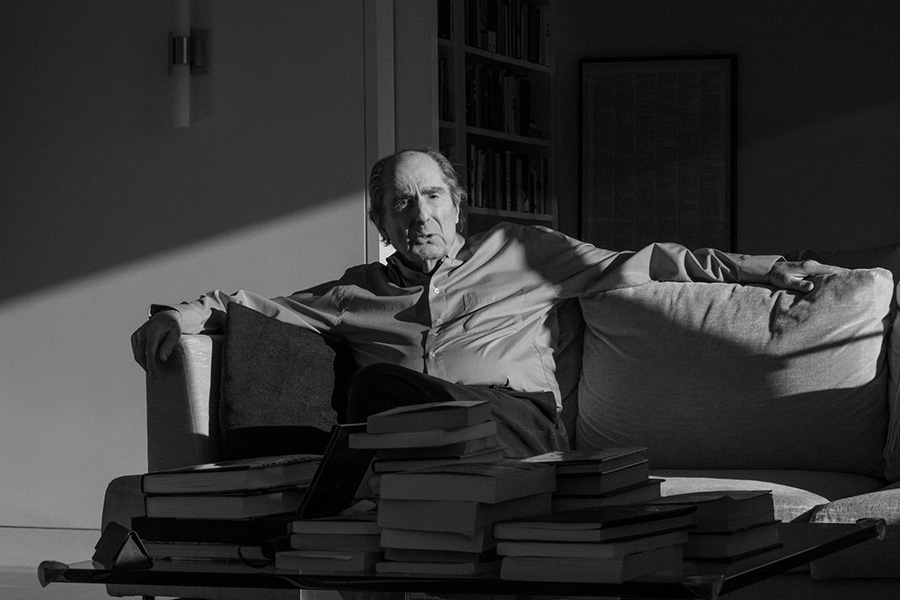

Ушел из жизни Даниэль Клугер, писатель, переводчик и бард, автор журнала «Лехаим». В память о Даниэле Клугере мы публикуем серию его статей, выходивших в разные годы на страницах нашего журнала.

Шейлок и Геббельс

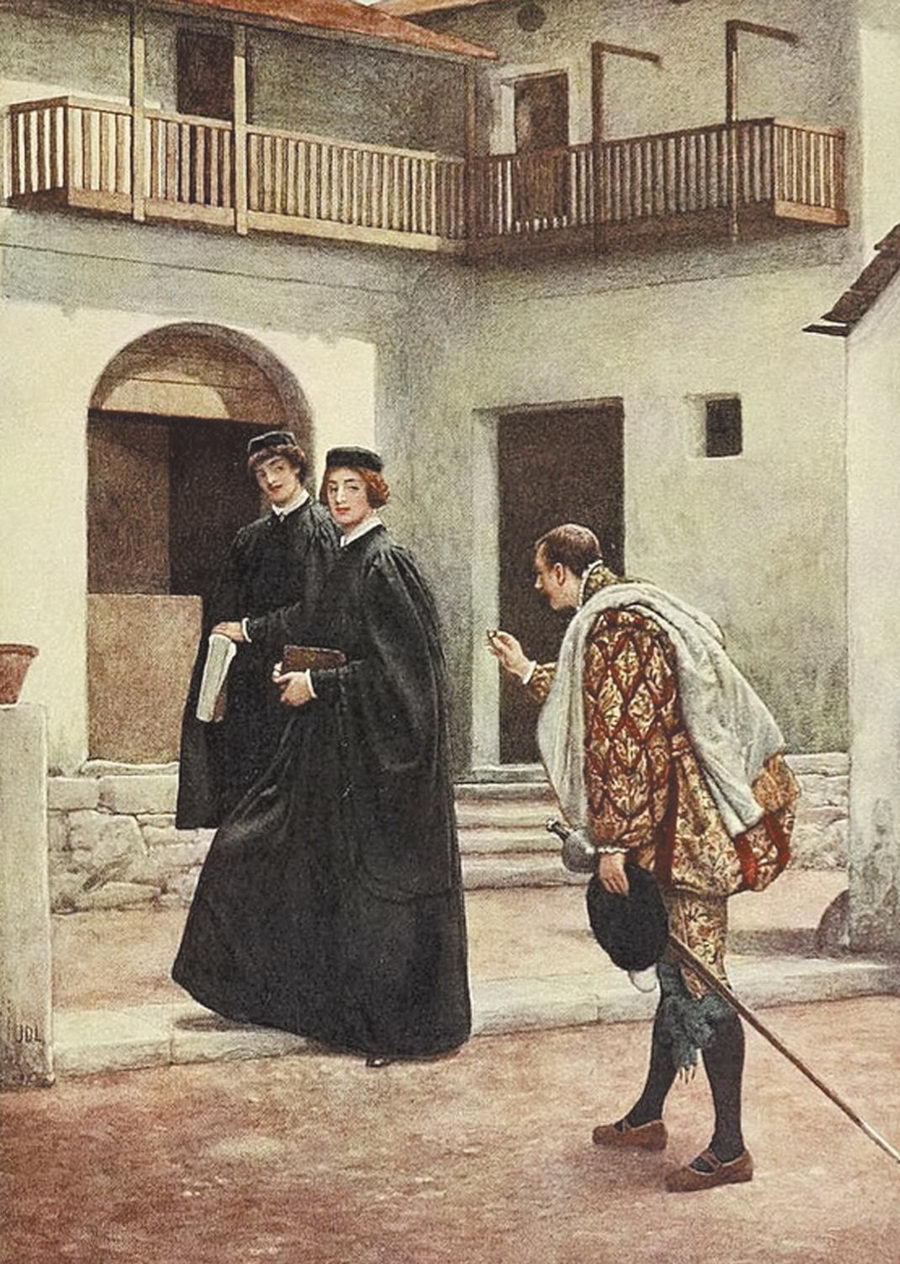

«Венецианский купец» остается для меня самой загадочной из пьес Уильяма Шекспира. А если не загадочной, то невероятно противоречивой. И в общественном восприятии, и во внутренней логике (вернее, алогичности) самого произведения.

Но обо всем по порядку.

О существовании «Венецианского купца» я узнал гораздо раньше, чем в руки мне попал сам текст пьесы.

Мне было лет двенадцать, и я впервые прочитал знаменитый роман Вальтера Скотта «Айвенго». В те времена я, подобно многим ровесникам, обожал истории о рыцарях, лепил из пластилина конные фигурки, вырезал для них доспехи из крышечек от кефирных и молочных бутылок. Крышечки эти делались из цветной фольги, серебристые — для молока, зеленые — для кефира, синие — для простокваши. Были еще совершенно роскошные, полосатые — для обезжиренных продуктов. Преимущество такой фольги перед фольгой, в которую заворачивались плитки шоколада, было в плотности. Мы с друзьями устраивали целые войны с этим пластилиновым рыцарством.

Так вот, читая «Айвенго», я наткнулся на эпиграф к главе, в которой впервые появляется Исаак из Йорка — еврейский купец и ростовщик: «Да разве у еврея нет глаз? Разве у еврея нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? <…> Если нас уколоть, разве у нас не идет кровь? <…> Если нас отравить, разве мы не умираем? А если нас оскорбляют, разве мы не должны мстить?» Сноска указывала, что это цитата из комедии Шекспира «Венецианский купец».

Дома у нас (как, наверное, в любом еврейском доме, тем более советском) время от времени возникали разговоры об антисемитизме, о евреях, о процентной норме и прочем (без моего участия, разумеется, разговоры вели родители и их друзья). Неудивительно, что, обнаружив столь яркий текст на эту тему, я немедленно отложил «Айвенго» и пошел искать «Венецианского купца».

У одноклассницы было собрание сочинений Шекспира — восемь томов в роскошных черных переплетах с желтыми суперобложками и гравюрами‑заставками.

Прочел пьесу. Оказалось, что все остальное в тексте категорически противоречило тому, что цитировал Вальтер Скотт. Чудовищно жестокий еврей Шейлок, несчастные христиане — его жертвы…

Я любил Шекспира. Я обожал «Гамлета» (насколько это было возможно для подростка), я взахлеб читал «Ричарда III», с восхищенным ужасом следил за судьбой несчастного короля‑убийцы в «Макбете»… и мне категорически не хотелось признавать великого драматурга антисемитом. Скорее я готов был признать отвратительные черты, которыми великий драматург снабдил Шейлока, действительно присущими евреям.

Но ведь евреями были, например, мои родители, мои бабушки и дедушки, мои многочисленные родственники — а их я любил гораздо больше Шекспира!

К счастью для меня, в том же томе к пьесе прилагалось послесловие известного советского шекспироведа Александра Александровича Смирнова. А он, по‑видимому, тоже не хотел считать великого английского драматурга антисемитом.

«…Среди этого потока злобы и ненависти, — писал он по поводу антисемитских сочинений современников Шекспира, — редкими исключениями были такие проявления гуманности и благожелательности, как анонимная пьеса (изданная в 1584 году) “Три лондонские дамы”, где был выведен поражающий своим душевным благородством еврей. Другим примером такого отношения к евреям, но скрытого, требующего комментария, является пьеса Шекспира…» И далее: «Сильнее всего это подчеркнуто Шекспиром в знаменитом монологе Шейлока (III, 1), в котором доказывается тождественность природы всех людей независимо от их религии и этнической принадлежности, с помощью аргументов физического тождества их строения, которые не раз повторяются у <…> Тот, кто прочел его один раз, никогда не забудет этих страстных, потрясающих в своей справедливости восклицаний Шейлока <…> Зритель на одно мгновение забывает весь ход пьесы, характер Шейлока, его жестокость и весь проникается сочувствием к нему как к человеку, к его угнетенному человеческому достоинству. Некоторые критики справедливо называют этот монолог лучшей защитой равноправия евреев, какую только можно найти в мировой литературе…»

Эти рассуждения меня успокоили. Я забыл о собственном смущении — и надолго.

Пьеса «Три лондонские дамы», упомянутая А. Смирновым, конечно, весьма уступает «Венецианскому купцу». По своей форме и структуре «Три лондонские дамы» («Three Ladies of London») весьма близки к средневековой аллегорической пьесе‑моралите, в которой персонажи представляют собой абстрактные качества, а не конкретных людей. Упомянутые в названии три дамы — это Нажива, Любовь и Совесть. Нажива подчиняет себе Любовь и Совесть с помощью Обмана, Притворства, Продажности и Взяточничества. Леди Нажива заставляет Любовь выйти замуж за Притворство, леди Совесть тщетно протестует, когда Взяточничество убивает Гостеприимство (Прощайте, леди Совесть, ни в Лондоне, ни в Англии нет больше Гостеприимства). Когда Совесть вынуждена торговать вениками, чтобы выжить, Нажива делает ее смотрительницей дома свиданий, и так далее. Что до «поражающего своим благородством еврея», то это — левантийский еврей‑ростовщик Геронтиус — персонаж более чем второстепенный. Но — да, он честен (в рамках профессии ростовщика), добрый и, в общем, великодушный. В частности, прощает долг. Функция прото‑Шейлока здесь возложена на некоего итальянца Меркаторуса, ради наживы готового на все — даже на отказ от христианства и переход в ислам (чем особенно поражает праведного еврея Геронтиуса).

Что здесь еще любопытнее — еврей‑ростовщик Геронтиус, полная противоположность персонажу «Трех лондонских дам», был героем средневековой английской баллады. Видимо, неизвестный автор «Трех лондонских дам» вдохновлялся, среди прочего, и этой балладой. Что до столь резкого изменения характера Геронтиуса, то оно, как мне кажется, связано не столько с изменением отношения общества к евреям, сколько с изменением отношения общества к ростовщикам.

В Средние века ростовщиков считали не просто жестокими и циничными дельцами. Все было гораздо сложнее и глубже.

Французский историк Жак ле Гофф в книге «Средневековье и деньги», пишет, говоря об отношении церкви и общества XIII века к ростовщичеству:

…Ростовщичество — это кража, кража времени, принадлежащего только Б‑гу, потому что заставляет платить за время, прошедшее между ссудой и ее возвращением. Поэтому ростовщичество порождает новый тип времени — ростовщический…

Разумеется, обвинение в столь страшном преступлении — похищении времени, которое принадлежит Б‑гу, — превращало преступника в олицетворение поистине космического зла. И, значит, никто иной, кроме еврея, не мог быть таким воплощением. Ведь это евреи убили Б‑га — что им кража Его имущества! Примерно так рассуждали люди XIII века, когда появилась баллада с евреем Геронтиусом среди действующих лиц. В том же веке, к слову сказать, евреи были изгнаны из Англии — в 1290 году король Эдуард I подписал «Эдикт об изгнании», по которому вся немногочисленная еврейская община (около 2 тыс. человек) обязана была под страхом смертной казни покинуть Англию. Несколько столетий островное королевство было территорией «юденрайн» («очищенной от евреев»). Почти.

Но в XVI – XVII веках, когда писался «Венецианский купец», ростовщик в глазах окружающих стал «человечнее». Даже при отталкивающих чертах характера и постыдном занятии. Вот так и превратился Геронтиус из сатанинского отродья, ненавидящего христиан (читай: людей), в человека, хотя и дающего деньги под проценты (нехороший человек, конечно, но жить‑то надо), но вполне способного и на великодушие (хороший человек, взял да и простил долг).

Но я отвлекся. С чего вдруг я вспомнил о Шейлоке спустя много лет? Может, и не вспомнил бы, если бы не пришла мне в голову идея романа об «образцовом» гетто времен Второй мировой войны. А первым толчком стала опять‑таки случайно попавшая на глаза информация о том, что пьеса Шекспира «Венецианский купец» была рекомендована к постановкам в театрах Третьего рейха. И не кем‑нибудь, а имперским министром пропаганды доктором Йозефом Геббельсом. Правда, как было сказано в прочитанной статье, «с некоторыми изменениями в тексте».

Нет, не случайно, конечно же, прочел я статью (не помню ее название, но поверьте мне на слово — я ее читал). И «Дамы…» попались мне не случайно. Случайностей, я полагаю, вообще не бывает. Во всяком случае так часто и в связи с одним и тем же предметом — пьесой о еврейском ростовщике. Да, я знаю, формально не о ростовщике, и венецианский купец — это не Шейлок вовсе, а как раз жертва его — Антонио. Это неважно.

Я был уверен, что под «некоторыми изменениями» в шекспировском тексте, сделанными по указанию Геббельса, подразумевается, конечно же, тот самый монолог, который А. Смирнов назвал лучшей защитой равноправия евреев.

Но нет! Оказывается, изменения касались иного. Дочь Шейлока Джессика, оставившая своего отца ради любви христианина, трактовалась доктором Геббельсом как положительная героиня. Но как могла быть положительной героиней еврейка? Никак. Поэтому изменения, сделанные шаловливой ручкой имперского министра пропаганды, касались исключительно ее образа — Джессика из родной дочери Шейлока превращена была волею министра Геббельса в приемную дочь, христианку по рождению. В таком виде пьеса не противоречила расовым принципам гитлеровской Третьей империи.

А вот монолог («Разве у еврея нет глаз?..») остался в полной сохранности. И — подумать только! — громко звучали в театрах нацистского государства отчаянные слова: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» — и в этих проникающих словах звенели другие слова: «Я брат твой»!..

То есть, пардон, я увлекся, это не Шейлок, а Башмачкин Акакий Акакиевич. Гоголь, а не Шекспир вовсе, маху я дал. Хотя есть что‑то в этом неожиданном сходстве, верно? Но об этом в другой раз, да, в другой раз, как‑нибудь, при случае…

А на самом деле звучала со сцены, разумеется, «лучшая защита равноправия евреев», написанная Шекспиром.

Как такое могло быть?!

Тут я подумал, что, возможно, русские переводчики, И. Мандельштам и Т. Щепкина‑Куперник, да и П. Вейнберг до них, смягчили монолог, придав ему чуть иную эмоциональную окраску.

Но в оригинале монолог выглядел так же:

Hath not a Jew eyes? Hath not a Jew hands, organs, dimensions, senses, affections, passions; fed with the same food, hurt with the same weapons, subject to the same diseases, heal’d by the same means, warm’d and cool’d by the same winter and summer as a Christian is? If you prick us, do we not bleed? If you tickle us, do we not laugh? If you poison us, do we not die? And if you wrong us, shall we not revenge? If we are like you in the rest, we will resemble you in that.

If a Jew wrong a Christian, what is his humility? Revenge. If a Christian wrong a Jew, what should his sufferance be by Christian example? Why, revenge. The villainy you teach me, I will execute, and it shall go hard but I will better the instruction.

Можно убедиться, перевод Т. Щепкиной‑Куперник весьма точен: «Да разве у жида нет глаз? Разве у жида нет рук, органов, членов тела, чувств, привязанностей, страстей? Разве не та же самая пища насыщает его, разве не то же оружие ранит его, разве он не подвержен тем же недугам, разве не те же лекарства исцеляют его, разве не согревают и не студят его те же лето и зима, как и христианина? Если нас уколоть — разве у нас не идет кровь? Если нас пощекотать — разве мы не смеемся? Если нас отравить — разве мы не умираем? А если нас оскорбляют — разве мы не должны мстить? Если мы во всем похожи на вас, то мы хотим походить и в этом. Если жид обидит христианина, что тому внушает его смирение? Месть! Если христианин обидит жида, каково должно быть его терпение по христианскому примеру? Тоже месть! Вы нас учите гнусности, — я ее исполню. Уж поверьте, что я превзойду своих учителей!»

Перевод И. Б. Мандельштама тоже не содержит «отсебятины». Хотя он, конечно, выглядит мягче, чем у Щепкиной‑Куперник — вместо грубого «жид» Мандельштам везде пишет «еврей». Собственно, его перевод и процитирован в советском издании «Айвенго», не будем повторяться.

Так что дело было не в переводах на русский язык — оригинал ничуть не отличался. Что же — и правда, защита прав евреев? В германских театрах? Под эгидой Геббельса?

В романе, который потом получил название «Последний выход Шейлока», я описал, как заключенные гетто Брокенвальд поставили в любительском театре с разрешения коменданта‑эсэсовца шекспировского «Купца…», и исполнитель роли Шейлока у меня читал знаменитый монолог прямо в лицо сидевшему в первом ряду коменданту. А комендант… ну что комендант? В придуманном мною эпизоде комендант снисходительно улыбнулся и вежливо поаплодировал талантливому актеру‑еврею.

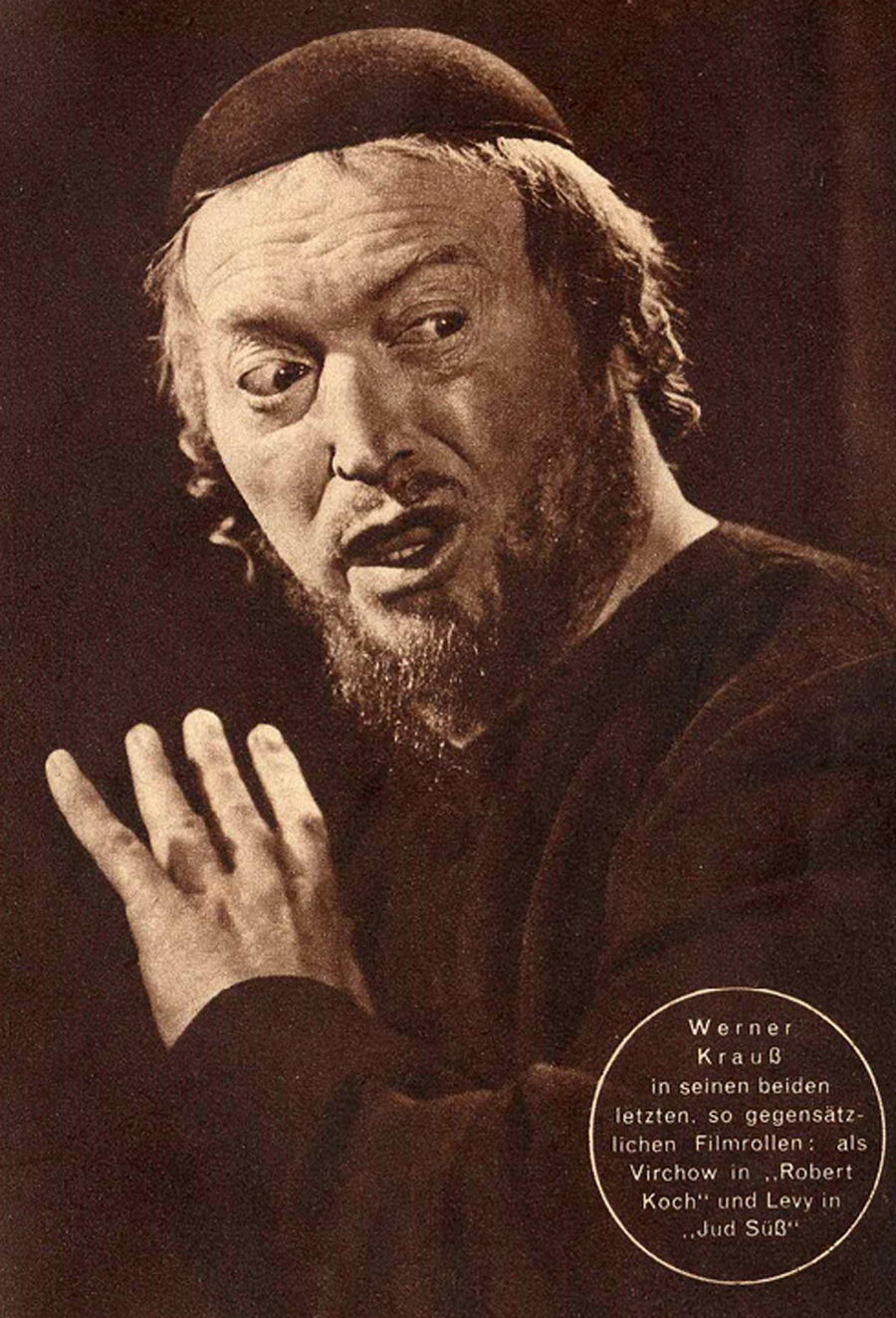

В самом деле, как должны были реагировать немецкие зрители 30–40‑х годов, уже хорошо знавшие, что евреи — исчадия ада, порченая раса, предавшая благородную Германию, опутавшая немцев невидимыми сетями финансовой зависимости, пившая кровь из благородных тевтонцев, — как все эти белокурые и голубоглазые жертвы еврейского коварства и ненависти должны были воспринимать слова крючконосого, корыстолюбивого и злобного еврея‑ростовщика о том, что он такой же, как они? Что он — «брат их»? Только и исключительно как красивую ложь, притворное хныканье, бьющее на жалость. Ибо монолог этот был всего лишь оправданием того, что последовало далее: попытки чудовищного преступления, которое цинично пытался совершить жестокий еврей. Особенно ярко это звучало в венском «Бургтеатре» (именно в этом театре в 1943 году была поставлена шекспировская комедия) — еще бы, ведь Шейлока в этом спектакле играл Вернер Краус — исполнитель роли Йозефа Зюсскинда Оппенгеймера в антисемитской экранизации антисемитской же романтической повести Вильгельма Гауфа «Еврей Зюсс». Развеем, кстати, существующее заблуждение, будто в основу фильма лег знаменитый роман Л. Фейхтвангера — нет, именно повесть В. Гауфа стала основой ленты.

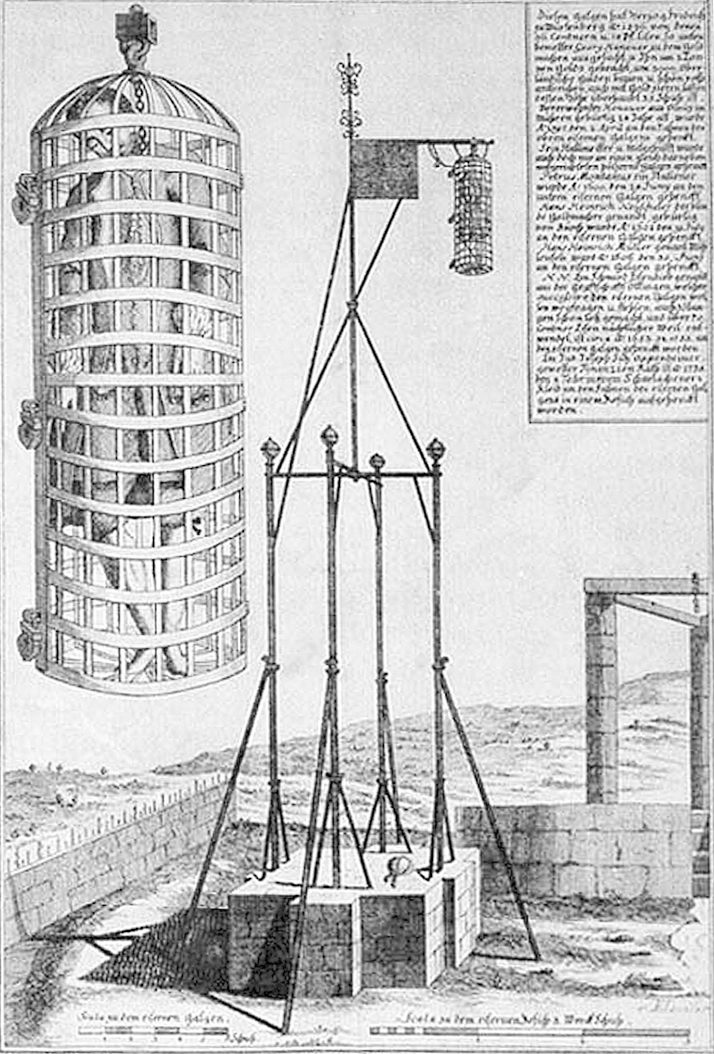

Еврей Зюсс, этот реальный германский Шейлок XVIII века, был торжественно повешен в Вюртемберге 2 апреля 1738 года — на площади, при большом скоплении веселящегося народа. Это тоже был своего рода спектакль. Казнь ненавистного еврея Зюсса его враги превратили в невиданное зрелище: были придуманы особого вида клетка и специального устройства виселица.

Наибольшее впечатление на собравшихся поглазеть произвели не ухищрения организаторов, а большая группа евреев в молитвенных талесах, которые в момент казни вдруг громко запели молитвы. Странное пение на непонятном языке и раскачивающихся бородатых евреев помнили долго.

Правда, спустя столетия, в 1998 году, площадь, на которой казнили еврея Зюсса, получила его имя — площадь Йозефа Зюсскинда Оппенгеймера. Как сказано на мемориальной доске, «Йозеф Зюсскинд Оппенгеймер, вюртембергский тайный финансовый советник‑еврей — жертва юдофобской юстиции».

Но до этой надписи было еще далеко. Пока же, в 1943 году, «Еврей Зюсс»‑Шейлок, гримасничая, читал свой монолог, уже предвкушая, как ловко и хитро обведет он вокруг пальца этих доверчивых и глупых христиан, этих… арийцев. Хорошо, умная арийская девушка Порция не дала преступлению свершиться.

А теперь представим себе публику театра «Глобус». Зрителей из партера — тех самых, которые стоя смотрели спектакль, не имея возможности купить билет в ложу и наслаждаться театральным зрелищем, сидя в удобном кресле. Неужели Шекспир, буде он и правда думал так, как того хотел А. Смирнов (и я в двенадцать лет), мог поверить, что «юдофильский» смысл монолога вызовет сочувствие у этой публики? Да полно! Я полагаю, реакция англичан шестнадцатого века была еще проще и понятнее, чем у немцев века двадцатого. И не мог автор, чуткий к настроениям публики, этого не понимать. И знаете, что? Я думаю, он и не пытался. Не волновало великого барда положение евреев в современной ему Англии (тем более, считалось, что их и нет в Англии уже несколько веков). И никакого скрытого смысла в монологе Шейлока не было. Его вычитали те, кому хотелось, чтобы он, этот второй, «юдофильский», смысл, был. Но, увы…

Мне кажется, актеры, исполнявшие в те давние времена роль Шейлока, читали этот монолог именно так, чтобы вызвать негативную реакцию зрителей по отношению к своему персонажу. В шекспировские времена (да и позже тоже) исполнители этой роли играли ростовщика в гротескной, комической манере, изображая его уродливым (нос почти касался подбородка, борода клочьями, дьявольская улыбка, гримасы и т.д.). И чтение монолога сопровождалось ужимками и гримасами, вызывавшими чувство гадливости. Зрителям становилось понятно: лживый еврей, черствый и жестокий, пытается вызвать сочувствие, добиться признания того, что «он такой же, как мы». А потом, когда сострадание затуманит нам взор, с чисто иудейской жестокостью и коварством вырезать у нас фунт мяса — и бросить псам.

Нет, знаменитый монолог Шейлока вовсе не призывал милость к преследуемым и ненавистным евреям. Он призывал христиан к бдительности — по отношению к иудейскому двуличию. Его чтение со сцены в «Глобусе», я полагаю, вызывало глумливый смех — и никак не сочувствие или жалость. Ни на секунду.

Шейлок и евреи

Странный заголовок, говорите? В смысле — а Шейлок, по‑вашему, кто, вавилонянин, что ли?

Помню, кто‑то из журналистов в 1990‑е годы на полном серьезе утверждал, что имени Шейлок у евреев нет. И никогда не было.

На самом деле имя Шейлок — самое что ни на есть еврейское имя, таким вот образом переиначили итальянские евреи старое, еще библейское имя Шаул — имя первого еврейского царя.

Что касается прочих имен, тут есть сомнения. Например, дочь Шейлока носит имя Джессика — англизированный вариант имени Йеска. Тоже, кстати, библейское. Но — нееврейское. Так, согласно книге Берешит (Бытие, в синодальной версии; там имя звучит Иска), имя Йеска носила дочь Харрана, «отца Милки и Йески» (Бер., 11:29). В пьесе есть еще один персонаж‑еврей — знакомец Шейлока по имени Тувал (Тубал). Такого имени у евреев действительно нет и не было. Было похожее — Тевель — в Восточной Европе, идишская модификация старого имени Давид. Но где идиш — и где Венеция! Или Англия. Были еще библейские имена Товия и Товит. А Тубал — нет. В книге Берешит, правда, встречается некий Тувалкаин, потомок Каина, первый кузнец. И все, как будто.

Но дело‑то не в имени вовсе.

Считается почему‑то, что образ Шейлока у Шекспира содержит некие намеки на процесс придворного врача Родриго Лопеса, обвиненного в попытке отравить королеву и приговоренного к смертной казни в 1594 году (об этом говорит Э. Берджес в книге «Уильям Шекспир. Гений и его эпоха»). То есть, за несколько лет до появления «Венецианского купца».

Родриго Лопес был христианином, но еврейского происхождения. Процесс его, как говорят, вызвал всплеск антисемитизма в английском обществе, одним из проявлений которого (антисемитизма, разумеется, а не общества) якобы стал и образ еврея‑ростовщика, созданный Шекспиром. В качестве доказательства приводят одно место в пьесе:

…Волк, повешенный на бойне за то, что грыз людей… («Govern’d a wolf, who, hang’d for human slaughter…»)

Объяснение? Фамилия отравителя (или лжеотравителя, что скорее) — Лопес, а это почти что Люпус, lupus (волк по‑латыни), а от lupus’а уж рукой подать до wolf’’а, который повешен, поскольку грыз людей… Мне, честно говоря, кажется это очень уж большой натяжкой. Требовать от зрителей, чтобы они знали, как по‑латыни будет «волк», да еще увязали это знание с фамилией преступника, повешенного за несколько лет до того… Ей‑богу, напоминает старую еврейскую (какую же еще?) шутку:

— По паспорту меня зовут Борух, но вообще‑то я Степа.

— Как так?

— А так. Борух — это Брохес, Брохес — это Кадохес, Кадохес — это Тохес, Тохес — это Жопа, Жопа — это Степа, а Степа — это я…

Но шекспироведы считают именно так, что ж мне‑то с ними спорить?

Сомнения же в принадлежности Шейлока к евреям возникли у меня не на уровне «Борух это Степа» и не на уровне «Шейлок — нееврейское имя». Дело совсем в другом.

Хотя — как посмотреть. Может, и не совсем другом, а в том же самом, в логике.

Прежде всего: что за жуткое требование выдвигает Шейлок? И почему остальные (в том числе должник Антонио) принимают это требование спокойно (да, считая его шуткой, но не удивляясь ей)?

Может быть, ничего особо неожиданного в этом требовании не было?

Представьте себе, именно так. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к истории.

В Древнем Риме жизнь на протяжении очень долгого времени регламентировалась так называемыми Законами двенадцати таблиц. Есть среди этих законов и такие, которые относятся к взаимоотношениям заимодавца и несостоятельного должника:

Таблица III

1. Пусть будут [даны должнику] 30 льготных дней после признания [им] долга или после постановления [против него] судебного решения.

2. [По истечении указанного срока] пусть [истец] наложит руку [на должника]. Пусть ведет его на судоговорение [для исполнения решения].

3. Если [должник] не выполнил [добровольно] судебного решения и никто не освободил его от ответственности при судоговорении, пусть [истец] ведет его к себе и наложит на него колодки или оковы весом не менее, а если пожелает, то и более 15 фунтов.

4. [Во время пребывания в заточении должник], если хочет, пусть кормится за свой собственный счет. Если же он не находится на своем содержании, то пусть [тот, кто держит его в заточении,] выдает ему по фунту муки в день, а при желании может давать и больше.

5. В третий базарный день пусть разрубят должника на части. Если отсекут больше или меньше, то пусть это не будет вменено им [в вину] (Выделено мною. — Д. К.)

Конечно, Законы двенадцати таблиц ко времени действия истории Шейлока ушли в прошлое. Но они действительно когда‑то существовали. Поэтому Антонио и его друзья не удивлены, а воспринимают это как шутку — как шуточное обращение к архаичным временам. Нормально, а что? Еврей — и вдруг апеллирует к языческим законам. Смешно же! Шутник!

Дальше — больше.

Самый известный за пределами еврейского мира еврейский юридический принцип гласит: «Око за око, зуб за зуб». Считается, что это формулировка известного с давних времен юридического принципа — «Талиона» (от латинского talis — такой же). По этому принципу мера наказания должна воспроизводить вред, причиненный преступлением, быть адекватной преступному действию. И если, скажем, в результате преступления пострадавший потерял глаз, то и преступник тоже должен лишиться глаза. Казалось бы, все ясно. Жестокий закон.

Но евреи — большие буквалисты. Они начинают интересоваться: «А что это значит — око за око? А вот если я, к примеру, попытаюсь лишить преступника ока, а он при этом помрет? Буду ли я, в свою очередь, немедленно превращаться в преступника?» Толкователи и знатоки закона на это отвечают: «Конечно! Потому что в Торе сказано “око за око”, но не сказано “жизнь за око”! Не сказано, “кровь за око”! Не сказано: “Бровь за око”! Поэтому, если преступник лишил тебя глаза, тебе дано право лишить глаза его. Но будь осторожен! Не причини ему большего вреда! Не пролей, не дай Б‑г, лишней капли крови! Не повреди ему бровь!» Ну, и так далее. «Око за око» — закон, не ужесточающий наказание, а напротив, смягчающий его — вплоть до денежного штрафа («Нет у тебя уверенности, что повредишь глаз, не повредив бровь, — давай‑ка лучше договоримся о денежной компенсации»). Уважаемые читатели, друзья мои, но ведь это же та самая логика, которой пользуется девушка по имени Порция, переодевшись судьей:

Твой вексель не дает ни капли крови;

Слова точны и ясны в нем: фунт мяса.

Бери ж свой долг, бери же свой фунт мяса;

Но, вырезая, если ты прольешь

Одну хоть каплю христианской крови,

Твое добро и земли по закону

К республике отходят!

Что же получается? Еврей Шейлок рассуждает как язычник, варвар‑идолопоклонник. А христианка Порция в своем судебном решении руководствуется как раз талмудической логикой! Еврейским подходом к закону! Не странно ли? Не удивительно ли?..

Тут я хочу вспомнить одну театральную постановку «Купца…» (при том, что эти заметки — на полях пьесы, а не театральной программки).

Многие театральные критики называют лучшим воплощением Шейлока на русской сцене исполнение этой роли Михаилом Козаковым в спектакле, поставленном на сцене Театра имени Моссовета Александром Житинкиным. Шейлок Козакова действительно очень ярок. Далеко еще не старый, энергичный, сильный, решительный. Шейлок‑боец. Не случайно, видимо, он в сцене суда появляется в военной форме и высоких шнурованных ботинках. Фунт мяса из тела Антонио этот вырежет, не испытывая никаких сомнений или угрызений совести. И резать будет долго и сладострастно, испытывая наслаждение от страданий своего врага, пьянея от вида его крови…

Концовка спектакля противоречит замыслу Шекспира. После того как Порция еврейской, талмудической логикой уничтожила уже торжествующего ростовщика, низвергла его с победной вершины, а дож объявил о будущем крещении посрамленного еврея, Шейлок (в трактовке Козакова) жить не может. Он падает замертво. Конечно, никто никаких добавок в текст Шекспира не делал (не геббельсы, чай!), но зрители понимали: жестокое сердце дышащего местью и ненавистью ростовщика разорвалось от отчаяния. У Шекспира‑то он уходит пристыженный, униженный, побежденный. А тут — смерть.

Почему? Почему оно не выдержало, это черствое сердце, о которое Грациано, друг Антонио, советовал точить нож как о подошву?!

Козаков был блестящим актером, то, чего он, возможно, не знал (а может быть, знал), то, чего он не мог сформулировать, он провидел интуитивно, на уровне эмоций. Он понимал: Шейлок обречен. Шейлок не может жить больше.

Потому что в тот момент, когда прозвучали приведенные выше слова Порции, для Шейлока раздался оглушительный удар грома. И в раскатах этого грома он должен был услышать: «Ты НЕ еврей!..»

Но разве Шекспир показывает Шейлока правоверным евреем? Нет, он называет его евреем. Его Шейлок не молится, не ходит в синагогу и, главное! — не учит Тору. Он не обладает знанием того, что должен знать еврей. К слову сказать, все крупные средневековые евреи‑финансисты были известными раввинами, авторами богословских и юридических трактатов (Авраам Сеньор, Ицхак Абарбанель, Йехизкель Калонимус и т. д.).

А в «Венецианском купце» перед нами предстает еврей, не понимающий смысла одного из базовых принципов талмудической логики. Нонсенс!

Скажете, что я пытаюсь анализировать сказочный сюжет с ненужной серьезностью?

Нет, разумеется. Я помню о сказочности всей этой истории, я помню, что легенда о жестоком заимодавце и несчастном должнике — бродячий сюжет. Но помню я также, что бродячий сюжет вполне мог иметь в основе своей реальное событие. Может, и не одно, ведь Законы Двенадцати таблиц применялись долго и успешно.

И еще одно замечание. Крещение, казалось бы (по логике христианского мира и учения), является величайшим даром и благом для заблудшего (мягко говоря) ростовщика. Ведь оно спасает душу, оно возвышает! Это же награда!

Но обратите внимание, как это подано у Шекспира. Герои злорадствуют от того, что еврей станет христианином! Они потешаются над Шейлоком. А это значит, что ни для кого из них крещение не является высшим даром. Все они — и Антонио, и Бассанио, и Грациано, и даже сам дож Венеции — считают крещение мучительным наказанием. Хуже смерти. Ну, хорошо, можно понять такое отношение к благодати со стороны еврея. Но эти‑то почему злорадствуют?

Странен он, этот христианский мир в шекспировской пьесе, правда?

И, кстати говоря, кто сказал, что тот самый пресловутый монолог Шейлока (да‑да, я опять о «лучшей защите евреев») самим евреям кажется привлекательным? Как выразился мой отец, когда я в юности зачитал ему этот текст: «Аз ох ун вэй! Спасибо твоему Шекспиру, он снизошел до того, чтобы признать нас равными себе. А нас этот хазэр спросил, согласны ли мы на такое равенство?»

Шейлок, его потомки и предки

Именно в таком порядке. Сначала потомки, а уж потом поговорим о предках — мнимых и подлинных.

Одна из коллизий «Венецианского купца» — жестокий еврей‑антихристианин и его прекрасная дочь, оценившая возвышенность христианства (ну, да, через любовь к молодому христианину), — оказалась чрезвычайно живучей и привлекательной для европейской культуры. Собственно говоря, коллизия появилась раньше — в «Мальтийском еврее» Кристофера Марло, где жестокость и вероломство Вараввы оттеняются благородством и уходом в христианство его прекрасной дочери Авигеи (Варавва еще и убивает собственную дочь!). Но «Мальтийский еврей» (кстати, тоже с множеством двусмысленностей и противоречий; и, опять‑таки кстати, там тоже переход еврея в христианство расценивался персонажами‑христианами как жестокое наказание) долгое время оставался в тени «Венецианского купца».

Начнем с пары Исаак — Ревекка у Вальтера Скотта в «Айвенго». Исаак из Йорка, играющий важную роль в «Айвенго», улучшенный и смягченный вариант Шейлока. Он ростовщик (уже плохо), он скряга и циник, но ему не чужды благородство и благодарность, искренняя любовь к дочери (впрочем, Шейлок тоже любит дочь). Ревекка — в той же, если не в большей, степени, смягченный образ Джессики. Скотт добавил ей благородства: влюбившись в христианина, девушка не только не бросает отца (а обворовать его, подобно тому, как сделала Джессика, ей и в голову прийти не могло!), но и не переходит в христианство — напротив, она отправляется в Испанию, в Гранаду, чтобы ухаживать за ранеными и больными из ее народа.

Но что там, за границей, да еще и в стародавние времена! Был в Советском Союзе писатель Волков Александр Мелентьевич, который заставил говорить по‑русски шарлатана‑фокусника Гудвина, придуманного американцем Фрэнком Баумом. Ну, об этом творческом заимствовании говорили много. Гораздо меньше говорили о его историческом романе «Скитания». Роман этот рассказывает о юности Джордано Бруно.

По ходу сюжета юный герой влюбляется в Ревекку, дочь еврея‑менялы и ростовщика Елеазара бен‑Давида, а та отвечает юному христианину взаимностью. Когда отец хочет выдать ее за старого богача, девушка, Ревекка, бежит к возлюбленному и решает креститься (привет Шекспиру); жестокий ростовщик нанимает убийц, которые убивают несчастную красавицу у входа в собор (привет Марло):

«Когда Ревекка поравнялась с большим старым домом, расположенным на углу двух улиц, в чердачном окне показался дымок, прогремел выстрел, и девушка, пораженная пулей, стала клониться назад… Мстители, ворвавшиеся в гетто, остановились перед домом Елеазара бен‑Давида. Мрачный старый дом, более чем когда‑либо походивший на тюрьму, казался безлюдным… Перебив в доме все, что было возможно, возмущенные люди подожгли мебель, подложив под нее листы из счетных книг ростовщика и долговые расписки… Дальнейшее расследование выяснило, что Елеазар бен‑Давид покинул Неаполь на тартане, отплывшей в неизвестном направлении. Наемного аркебузира, убившего Ревекку, так и не нашли…»

Да, тут есть еще один привет — русскому писателю Всеволоду Крестовскому, автору трилогии «Тьма Египетская». Еврейская семья в этой трилогии как раз и носит странную для евреев XIX века (да и для XVI столетия тоже) якобы фамилию Бендавид (именно так, в одно слово)…

Можно, конечно, вспомнить еще и «Прекрасную Маргарет» Генри Хаггарда, в центре сюжета которой — судьба крещеных испанских евреев, отца и дочери, бежавших в Англию от преследования инквизиции.

А вот теперь, завершив краткую (более чем краткую) экскурсию по литературным потомкам Шейлока и Джессики, обратимся к их предкам — не литературным, а реальным, не предкам даже, а возможным прототипам.

В Севилье старый еврейский квартал носит название Санта Крус, то есть Святой Крест. Название не случайно. После изгнания евреев в 1492 году все места, связанные с их пребыванием, были переименованы, причем именно так, чтобы новое название подчеркивало победу христианства над иудаизмом — Нового Израиля над Ветхим. Синагога в Толедо, например, стала называться Санта Мария ле Бланка. Вот и еврейский квартал в Севилье, некогда именовавшейся еврейской столицей Андалусии, получил название Святой Крест.

В самом сердце этого квартала, неподалеку от кафедрального собора и буквально в двух шагах от площади Святого Франциска, есть крохотная, на пару домов, улочка. Улочка эта называется устрашающе — калье де ла Муэрта, улица Смерти. Причина названия — мрачное украшение на одном из домов. Под узким балконом второго этажа над входной дверью этого дома закреплена небольшая керамическая плитка, на которой изображен человеческий череп и написано «Сусанна». А чуть ниже таблички, справа от двери, расположена мемориальная доска с надписью следующего содержания:

Здесь, над дверью дома на улице Смерти, была помещена голова Сусанны, по прозвищу Прекрасная Дама, виновной в мучительной смерти своего горячо любимого отца Диего.

И сам дом называется Дом Красавицы или Дом Прекрасной Дамы — Casa Hermosa Hembra.

Вот этот жуткий череп, желтый, беззубый череп по имени Сусанна — Прекрасная Дама?! Полно, это же насмешка над прогуливающимися по улице прохожими! Юмор испанский — он ведь довольно черный. К улице Смерти нужно идти, например, по улице Головы короля Педро.

Или все‑таки это не шутка?

Оказывается, в течение почти четырехсот лет над дверью Дома Прекрасной Дамы располагался даже не керамический, а самый настоящий череп. Такова была последняя воля хозяйки дома, Сусанны де Шошан: по смерти укрепить над входной дверью ее собственный череп, как говорилось в завещании, «в назидание распутным девицам и в память об ужасном грехе, ею совершенном». Улица в те времена называлась совсем не страшно: калье де Атод. А вот после появления черепа ее переименовали в улицу Смерти.

Диего де Шошан, крещеный еврей и отец Сусанны де Шошан по прозвищу Прекрасная Дама (или просто Красавица), был одним из богатейших жителей Севильи. Его состояние оценивалось в десять миллионов золотых мараведи (примерно восемьдесят миллионов долларов в современных ценах). Должность он занимал тоже весьма высокую — был королевским сборщиком налогов, то ли Севильи, то ли всей Андалусии. Его богатство и положение нажили ему немало врагов; ахиллесовой же пятой могущественного сановника было еврейское происхождение. В это время как раз испанская инквизиция, возглавляемая Торквемадой, активизировала преследование евреев, принявших христианство. В Испании их называли презрительной кличкой «марраны». Диего де Шошан организовал антиинквизиционный заговор, в котором участвовали самые богатые и влиятельные марраны. Заговор был раскрыт благодаря оплошности дочери главного заговорщика: она случайно проговорилась о планах отца своему жениху‑испанцу.

Вообще история Сусанны де Шошан и ее отца заслуживает отдельного рассказа, куда более подробного . Здесь же я хочу лишь указать на раннее появление рассматриваемой пары: еврей‑ростовщик (дон Диего ссужал деньгами многих), его красавица‑дочь, жених‑христианин, раскрывший еврейский заговор против церкви…

Готовая матрица для шекспировских и последующих образов, не так ли?

Ранее я так уверенно писал об отсутствии связи Шейлока с реальным Родриго Лопесом, что читатель, очевидно, уже предвкушает: сейчас я объявлю Диего де Шошана и его красавицу‑дочь Сусанну прототипами шекспировского ростовщика и его дочери. Соблазнительно, конечно. Но никаких подтверждений этой гипотезы у меня нет. Как нет подтверждений еще одной, не менее соблазнительной версии относительно связи образа Шейлока с фигурой весьма колоритной — основателем еврейской общины Амстердама рабби Шмуэлем Палаччи — раввином, финансистом (читай, банкиром, то есть ростовщиком), пиратом, шпионом и дипломатом. Рабби Шмуэль Палаччи к тому же посещал английскую столицу и однажды даже был узнан там испанским послом. Посол потребовал немедленного ареста еврея‑дипломата (Палаччи в тот момент был посланником голландского принца Морица Орлеанского) за пиратство, но английские власти отнеслись к раввину с корсарским патентом в кармане снисходительно. А пока англичане и испанцы препирались по его поводу, дон Шмуэль Палаччи разъезжал в карете по английской столице, вызывая жгучее любопытство зевак. Правда, этот его визит в Англию случился через несколько лет после постановки «Венецианского купца», но известно, что ранее он тоже бывал в этих краях — хотя и без громких скандалов.

Очень экзотичные гипотезы. Мне они нравятся. И я очень надеюсь, что рано или поздно найду доказательство справедливости хотя бы одной из них. Но пока что вынужден признаться: я не знаю, кто из реально живших на нашей планете людей стал прототипом Шейлока. Более того: я не знаю, был ли у этого персонажа прототип. Не исключено, что Шейлок целиком является плодом воображения Шекспира.

О, конечно, мне известно, что комедии Шекспира предшествовала итальянская новелла некоего Джиованни Флорентинца (Джиованни Фиорентино) из сборника «Пекороне»! Это ведь давно уже стало общим местом статей о «Венецианском купце». Но точно так же общим местом является информация о том, что произведение Фиорентино, написанное в 1378 году, а изданное в 1558‑м, было переведено на английский язык через много лет после появления комедии Шекспира — в XVIII веке.

Чтобы выйти из этого противоречия, некоторые историки высказывают предположение, что, мол, оригинал Шекспир скорее всего не читал, но с сюжетом новеллы английский драматург мог ознакомиться в пересказе. Нормальное предположение, а что? Кто‑то кому‑то что‑то рассказал. Другое предположение, более правдоподобное: Шекспир познакомился с этим сюжетом из иного источника.

Источников было несколько. Обратимся к такому достаточно авторитетному изданию, как Еврейская энциклопедия Брокгауза — Эфрона, выходившая с 1908 по 1913 год. А там на эту тему сказано следующее:

«Фабула, легшая в основу творения Шекспира, весьма древнего происхождения. У многих восточных (арабов, персов и др.), а также европейских народов существует во всевозможных вариантах легенда о том, как заимодавец требует себе в залог от должника часть тела… Во всех этих сказаниях вероисповедание или национальность кредитора вовсе не подчеркиваются. В старинном варианте этой легенды, помещенном в переложенном на стихи французским трубадуром Herbers романе “Долопатос” — и кредитор, и должник принадлежат к рыцарскому сословию. В сохраненных в сборнике “Gesta Romanorum” трех различных вариантах кредитором является уж не рыцарь, а купец, но одной веры с должником. Впервые в роли жестокого кредитора выведен еврей итальянским новеллистом Джиованни Фиорентино в сборнике “Ресоrоnе” (1378)».

Вот тебе и раз! То есть, получается, что Шекспир никак не мог позаимствовать сюжет с жестоким евреем‑ростовщиком — «Пекороне» он читать не мог, а предшествовавшие редакции легенды ничего не говорят о евреях. И — знаете, что? Подозреваю, что у неизвестного автора, укрывшегося за прозвищем Флорентинец, были какие‑то личные неприятности с евреями. И он отомстил им (или ему), превратив в чудовище и поместив в свой рассказ. Вполне можно себе представить, как некий уроженец Флоренции по имени Джиованни улизнул от кредитора‑еврея в Венецию (где его и прозвали Флорентинцем), а уж здесь, что называется, отвел душу. Отомстил еврею, настырно пытавшемуся вернуть свои деньги, которые сочинитель легкомысленно промотал. Поместил же Данте своих личных врагов в ад!

Тут я замечу, что у Флорентинца ростовщик безымянен — и это тоже может указывать на личное отношение к истории. Если рассказчик хотел сохранить инкогнито (а он хотел, потому и не знаем мы его фамилии), то персонаж его тоже должен был стать безымянным.

А вот Шекспир дал своему ростовщику имя. Причем именно такое, какое в его время итальянские евреи носили довольно часто. Как это произошло — на этот вопрос у меня нет ответа. Но Шейлоки, Шилоки, Шайлоки действительно ходили по улочкам гетто в Венеции, Флоренции, Риме. В отличие от Тувалов или Джессик.

Вернемся к сюжету. Евреи в некоторых версиях легенды появлялись. Но совсем не в той роли, которую отвел им Шекспир. Вот что пишет американский историк Джошуа Трахтенберг в книге «Дьявол и евреи», вышедшей в далеком уже 1943 году:

«В этих первоначальных версиях ростовщик был язычником или христианином; в некоторых из них жертвой кровожадного христианина‑кредитора становился злосчастный еврей».

Собственно, к этому я и веду. Это и объясняет разом пусть не все противоречия в «Венецианском купце», но бо́льшую их часть. Согласен, неожиданно — для тех, кто воспринимает сюжет «Купца…» только и исключительно в шекспировской версии. Но ведь логично!

К сожалению, для того, чтобы поставить точку в конце истории таинственной пьесы, недостает одного: оригинала. Той самой первоначальной версии, о которой пишет Трахтенберг. Но ее нет! Нет в распоряжении филологов этой самой версии, созданной на Востоке. Увы. Я не поленился и несколько лет искал ее. И не нашел.

Хотя это вовсе не значит, что ее нет. Но то, что древнюю, возможно тысячелетнюю (или даже старше), легенду не нашли до сих пор, заставляет думать, что шансы на обнаружение ее в какой‑нибудь коллекции древних рукописей невелики. Но не нулевые.

Ах, как бы мне хотелось прочесть ее, эту рукопись, прочесть этот оригинал! Первоисточник легенды о жестоком ростовщике и несчастном должнике! О любви мудрой девушки и о чудесном спасении должника.

И — самое главное — очень хотелось бы узнать, какую мораль вложил в эту историю древний автор.

Но, поскольку оригинал найти невозможно, подумал я, почему бы не попытаться его воссоздать?

И я написал небольшую новеллу, назвав ее «Повесть о купце, его мудрой жене и фунте человеческого мяса». Ею я и закончу эти субъективные заметки на полях шекспировской комедии о несчастном венецианском купце и жестоком ростовщике‑еврее.

Повесть о купце, его мудрой жене и фунте человеческого мяса

«В дни императора Титуса (да будет стерто из памяти имя этого разрушителя святого Храма!) жил в многолюдном Риме некий благонравный молодой иудей по имени Шаул бен Шмуэль. Он торговал различными товарами из стран Востока и вполне преуспевал в своей деятельности, так что слыл зажиточным человеком. Родители его, да будет память их благословенна, умерли рано, Шаул долгое время оставался один. А мужчине негоже жить в одиночестве, ибо сны его начинает посещать искусительница Лилит. Известно ведь, что эта дьяволица вступает в связь с одинокими мужчинами, после чего рожает от них полудемонов‑полулюдей. Ночами она, подобно Эмпузе, похищает младенцев из колыбели и умерщвляет их; своих же детей подкладывает в человеческие семьи, дабы через них обрести власть над людьми.

Посему Шаул посватался к юной девушке по имени Рахель, из хорошей семьи. Отец девушки, Йосеф бен Моше, имел славу великого мудреца и знатока Закона. Он свое согласие дал, сыграли свадьбу. И зажили семейной жизнью.

Рахель была девушкой красивой, скромной и благовоспитанной. Кроме того, поскольку в семье Йосефа бен Моше не было сыновей, отец учил ее и ее младшую сестру Лею всем премудростям толкования Закона, каким обычно учат мальчиков в еврейских семьях. Учитывая же, что отец, как уже было сказано, был одним из величайших мудрецов поколения, надо ли говорить, что и дочери его поражали многих умом и зрелостью суждений!

Как это бывает нередко, мудрость девушек отпугивала многих женихов, хотя породниться с семьей Йосефа бен Моше, ведущего свой род от самого царя Давида, мечтали многие. Иные опасались, что такая жена, более сведущая в делах, нежели муж, постарается занять неподобающее ей место. Другие полагали, что учеба наряду с молодыми людьми дурно повлияет на природную скромность девушек.

Потому‑то, несмотря на красоту и благонравие, ни Рахель, ни младшая ее сестра Лея не были просватаны, хотя и одна, и вторая вошли уже в возраст невест.

Опасения других женихов разделял и Шаул. Однако он полагал, что, женившись на Рахели, сможет прекратить ее учебу в доме отца. У его молодой жены хватит домашних забот, так что не до того будет ей, чтобы продолжать ежедневно изучать Писание в доме ее отца. Так он и сделал. Рахель, искренне и горячо полюбившая мужа, кротко согласилась с его требованием и положила конец своей учебе.

Тут следует сказать, что наш Шаул отнюдь не был человеком без недостатков. Такими недостатками были прежде всего излишняя самоуверенность и тщеславие. Самоуверенность и тщеславие и причинили ему в дальнейшем большие несчастья.

В Риме в те времена вырос спрос на некоторые товары из Херсонеса и Боспора Киммерийского — особенно на тамошнюю пшеницу и вина. И вот, соблазнившись возможностью получения высокой прибыли, Шаул однажды отправил туда все свои корабли, с тем чтобы закупить все, что только возможно, и стать единственным владельцем этих товаров. Наслушавшись рассказов иных корабельщиков, побывавших в Тавриде, о необыкновенно большом урожае и низких ценах, он все свои деньги вложил в рискованное предприятие.

Однако случилось несчастье. Вблизи Боспора Киммерийского на его суда напали воинственные саттархеи, народ, промышлявший в тех водах пиратством. Одному лишь кораблю удалось уйти от нападения — и то лишь затем, чтобы принести хозяину послание разбойников. Саттархеи требовали большой выкуп за людей Шаула, захваченных на кораблях. В противном случае они грозили пленных моряков убить или продать в рабство.

Шаул принялся искать деньги, ведь заповедь о выкупе пленных он чтил наравне с прочими заповедями. Но собрать всю сумму, которую требовали пираты, он не мог — ибо, как уже было сказано, все свои деньги вложил в предприятие. Захват судов почти разорил его.

И он сделал то, от чего отговаривали его все — и молодая жена, в первую очередь. Рахель говорила, что написала письмо родственникам в Иудею и они непременно пришлют Шаулу денег. Но Шаул не хотел ждать. Совесть мучила его, поскольку именно его самоуверенность заставила предпринять рискованное плавание и тем самым обречь многих на гибель или рабство. Вместо того, чтобы дождаться денег от родственников жены, он взял ссуду у язычника по имени Армилус, промышлявшего дачей денег в рост. Эти деньги Шаул вручил своему управляющему и отправил того к саттархеям на единственном оставшемся у него судне.

Несчастье не приходит одно. Корабль с выкупом к саттархеям был перехвачен пиратами еще более жестокими — таврами. Эту весть принес Шаулу ростовщик Армилус, у коего были связи со всеми негодяями мира, в том числе и с пиратами всех морей.

Срок возврата денег уже наступил, но деньги от родственников из Иудеи еще не прибыли. Армилус же наотрез отказался ждать и потребовал от властей применить против несостоятельного должника закон, существовавший тогда у язычников, а именно: отрубить должнику часть тела весом в один фунт.

А надо сказать, что Армилус был давним ненавистником сынов Израиля. Свое состояние он сколотил, занимаясь перепродажей в рабство пленных, захваченных армией Титуса в Иерусалиме. Кроме того, он завладел частью сокровищницы Храма, сопровождая армию в Земле Израиля.

Возможно, если бы Шаул был его соплеменником и таким же язычником, Армилус сжалился и согласился бы подождать. Но ненависть его к иудеям была столь велика, что он скорее остался бы без прибыли, чем упустил возможность жестоко пытать должника‑иудея.

Шаул был заключен в темницу. Здесь его навестила Рахель, чтобы поддержать, но молодой купец совсем пал духом.

«Г‑сподь наказывает меня за то, что я не послушался тебя, — сказал он. — И еще за то, что обратился к жестокому язычнику за помощью».

Рахель подбодрила своего мужа, посоветовав ему надеяться на помощь свыше; сама же обратилась к императору с просьбой рассмотреть это дело в императорском суде и позволить в этом суде выступить защитником некоему старцу из Страны Израиля. Старец сей, заседавший ранее в собрании мудрецов в городе Явне, по ее словам, вчера только прибыл в Рим, она ему рассказала об иске, и старец возжелал стать защитником несчастного должника.

Император Титус, всячески стремившийся заслужить славу правителя мудрого и справедливого, дал позволение на рассмотрение дела в суде и на выступление в суде пришлеца из Явнинского собрания. Тем более что Титус боялся мести иудейского Б‑га за свое преступление. А месть уже была не за горами — в скором времени огромная дьявольская муха влетела через ухо в императорскую голову, когда Титус спал после полдневной трапезы. Ее жужжание буквально сводило императора с ума, так что в конце концов он умер в страшных мучениях — и это было наказанием за разрушение Храма.

Но пока что возмездие еще не свершилось. Пока что злодей надеялся, что будет прощен Небесами, и потому, как уже было сказано, стремился поступать справедливо и благородно. И потому он милостиво позволил пришельцу, стоявшему перед ним в скромной позе просителя, с покрытой головой — по восточному обычаю.

На суде, в присутствии императора и сенаторов, Армилус потребовал поступить с должником так, как того требовали римские законы.

«Сказано в наших законах, — сказал он, — что несостоятельного должника, отказывающегося вернуть долг, надлежит вывести на рыночную площадь и там отсечь ему любую часть тела, весом в один фунт».

Император знаком выразил свое согласие: действительно, законы язычников были чрезвычайно жестоки, и в данном случае требование истца находилось в полном с ними соответствии.

Но тут в спор вступил тот самый старец из Святой земли. Был он, судя по длинной седой бороде, и правда весьма стар; сказать же о нем что‑то еще возможности не представлялось, ибо старец кутался в длинный, до пола, просторный шерстяной плащ, а голову его покрывала вязаная из верблюжьей шерсти шапка. То, что он надвинул шапку на самые глаза, то, как он кутался в теплый плащ, свидетельствовало, что климат римский казался ему весьма суровым — суровее, нежели климат его родной Иудеи. Так он и сказал императору, начиная свою речь, напомнив, что ведь и тот хорошо знает разницу погоды в Риме и в Иудее.

Император от напоминания о его победах пришел в хорошее расположение духа и далее слушал старца с доброжелательным интересом.

Старец же обратился к обвинителю: «Скажи‑ка, почтенный Армилус, разве закон указывают на лишение должника жизни?»

Армилус вынужден был признать, что об этом законы не говорят.

«Следовательно, лишение жизни ответчика окажется нарушением закона?»

Армилус не ответил, но император согласился с рассуждениями старца.

«Видишь, Армилус, ты говоришь об отсечении небольшой части тела, но ведь это может привести к смерти! Не лучше ли отказаться от такого понимания закона и постараться прийти к соглашению? Например, принять предложение родных должника, готовых возместить его долг уже через неделю?»

«Ни за что! — вскричал ростовщик. — Пусть я лишусь прибыли, но накажу этого иудея!»

«Так вот оно что! — воскликнул старец, обращаясь к императору. — Так обвинитель жаждет мести, а не справедливости! И месть связана с тем, что должник — иудей! Но милостивый император Титус в равной степени благоволит ко всем народам, признавшим власть Рима, разве не так?»

Император кивнул. Армилус поспешно сказал: «Разумеется, я всего лишь хочу справедливости и соблюдения законов! И я считаю верность законам более важной, чем получение денег!»

И вновь император кивнул. Как уже было сказано, Титус хотел выглядеть и милостивым, и справедливым.

Старец сказал: «Ты прав, ростовщик. Император Титус справедлив. А справедливость подразумевает строгое соблюдение законов».

Услышав эти слова, ответчик пал духом, а истец, напротив, возрадовался. Он уже направился было к ответчику, чтобы вести его на рыночную площадь, как вдруг старец из Явне вновь заговорил. На этот раз он обратился к императору.

«Государь! — сказал он. — Сказано ли в законе, сколько крови должен потерять неисправимый должник, когда ему отрубают часть тела?»

Император ответил, что о крови в законе ничего не сказано.

«Значит, истец вправе отрубить должнику часть тела, но не вправе проливать его кровь?» — вопросил старец, по‑прежнему обращаясь к императору. Поняв, к чему ведет защитник, император расхохотался.

«Армилус! — сказал он. — Ты слышал? Так вот, можешь взять своего должника и вести его на рыночную площадь. Там ты вправе отрубить ему любую часть тела… — тут он замолчал. Армилус нерешительно двинулся было к Шаулу. Но следующие слова императора остановили его. Император повысил голос: — …но если при этом ты прольешь хоть каплю крови должника, ты будешь обвинен в убийстве!»

«Но я не могу это сделать!» — вскричал ростовщик в отчаянии.

«В таком случае ты проиграл. Твой иск отклонен».

Сенаторы начали громко славить императора, и в суете, поднявшейся в судебной палате, никто не заметил исчезновения старца.

Ошеломленный Шаул бен Шмуэль не мог поверить в свое избавление, пока к нему не подошла Рахель. Они поспешили уйти домой — ведь все знают, что настроение властителей переменчиво.

Дома Шаул сказал жене: «Жаль, что мудрец из Явне так торопился. Я не смог его отблагодарить. Ведь он совершил настоящее чудо. Когда сегодня утром меня привели в императорский суд, я уже не надеялся, что вечером вернусь домой».

«Ты и не вернулся бы, — ответила ему жена, — если бы я не научилась чему‑то в доме отца моего. Ибо не из Явне пришла тебе помощь, а из твоего собственного дома».

С этими словами Рахель раскрыла полотняный мешок, который несла на плече, и вынула из него дорожный плащ мудреца, его шапку и сделанную из конского волоса искусственную бороду. Показав все это мужу, она объяснила ему, что защищала его в суде, переодевшись в мудрого старца.

Шаул заключил жену в объятия. Он не мог поверить тому, что мудрые слова в суде, спасшие его от мучительной смерти, произнес вовсе не старец из собрания мудрецов Явне, а его Рахель.

С той поры Шаул больше не запрещал жене ежедневно изучать Закон в доме ее отца Йосефа бен Моше».

(Опубликовано в №311, апрель 2018)

Единственный раз за 3000 лет еврейской литературы

Мария Галина: «Вся история ХX века — это еврейская тема»