The New York Times: Лучшая книга Филипа Рота: 20 прозаиков, критиков и историков выдвигают свои версии

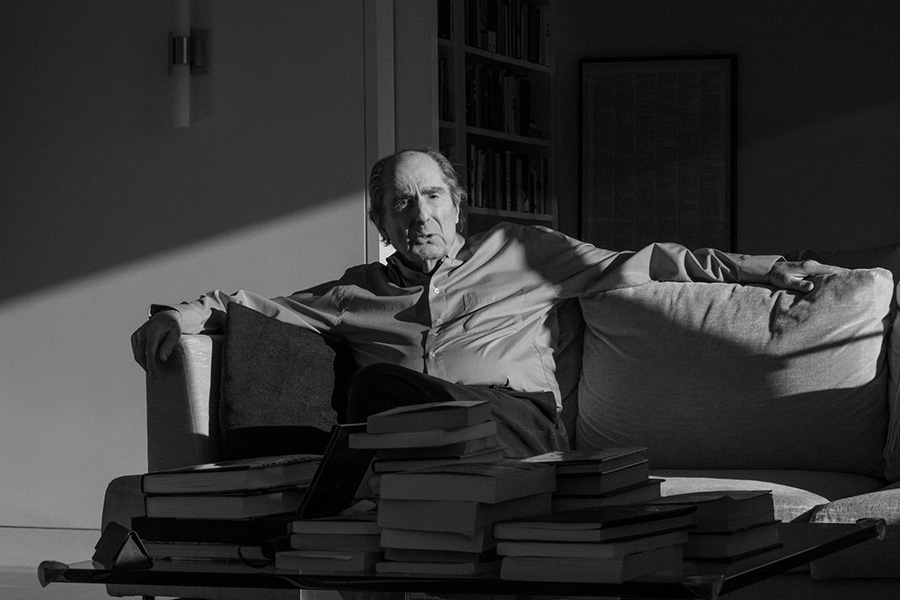

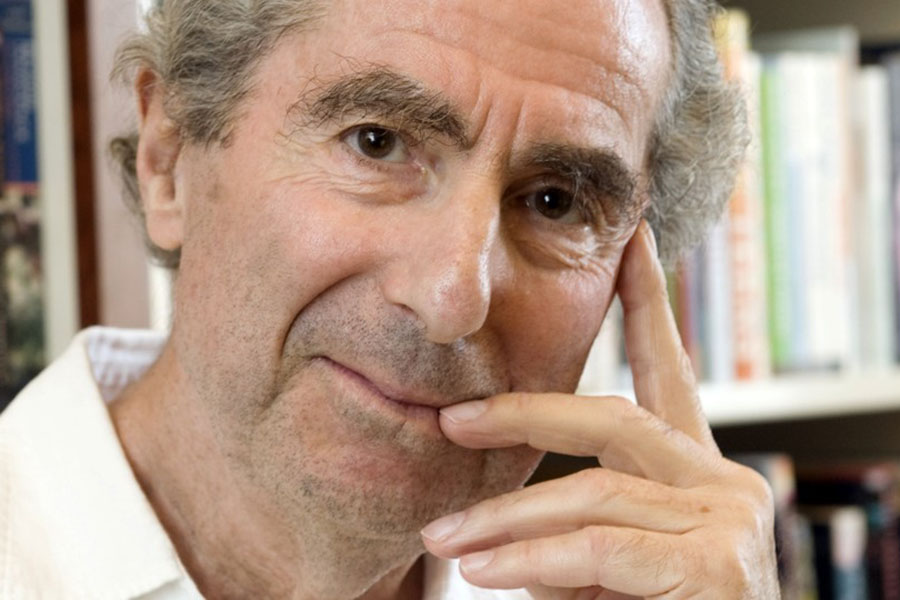

Почти сразу же после кончины Филипа Рота разгорелись споры о том, которая из его книг самая лучшая. Рот был разным: Рот — нарушитель табу, Рот — автор эпопей, охватывающих целые исторические периоды, Рот — мемуарист, делившийся с читателем глубоко личными воспоминаниями, Рот — проказливый постмодернист. Его гений вдохновляет уже несколько поколений писателей, подталкивает их не бездельничать. А главной для них обычно становится какая‑то одна книга Рота — та самая, которую они читали, благоговейно разинув рот.

Мы попросили кое‑кого из наших великих современников — прозаиков, критиков и историков — назвать величайшую, на их взгляд, книгу Рота и обосновать свое мнение. Конечно, глупо требовать, чтобы люди выбирали одну‑единственную книгу, но будем считать, что это рекомендации для тех, кто только теперь собрался почитать Рота, — советы, с какой книги лучше начинать.

Майкл Льюис

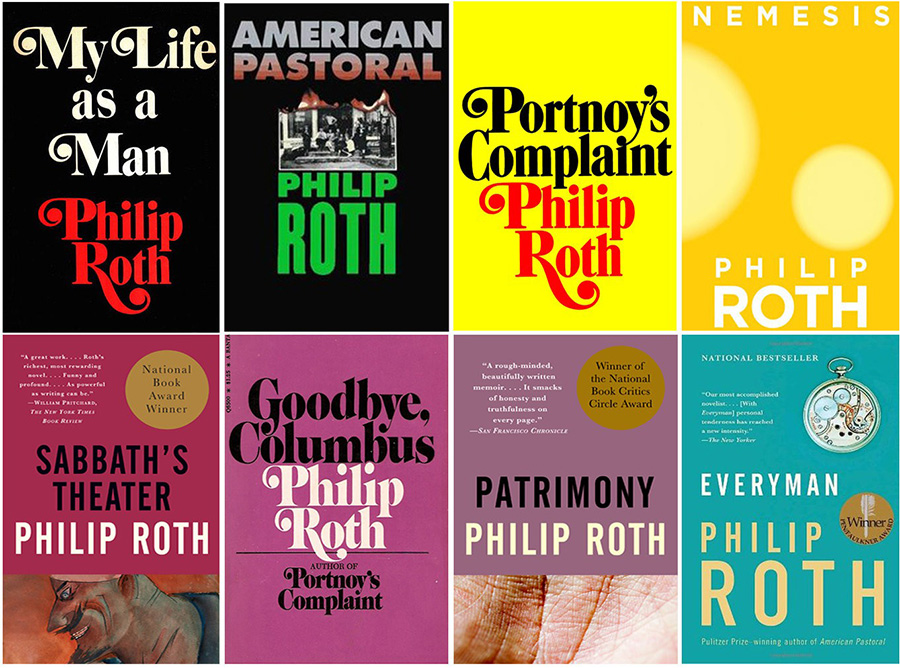

«Я не прочел и половины его книг, но железно уверен, даже если прочту, все равно проголосую за “Случай Портного”. Давайте обяжем всех 13‑летних мальчишек прочесть эту книгу, совсем как теперь их заставляют читать “Убить пересмешника”. Я сам прочел “Случай Портного” в 13. Взял потихоньку из родительского книжного шкафа, раскрыл и глазам своим не поверил. Полагаю, этот роман разрушил во мне предубеждение, будто непристойная книга не может быть великой (хотя в 13 лет я не выразил бы этот вывод такими словами). Да — рукоблудию, нет — словоблудию!»

Лина Данэм

«“Прощай, Коламбус” я прочла в восьмом классе. То, как Рот описывает робкое зарождение любви летним днем в Нью‑Джерси, будоражило меня не меньше, чем любовь главного героя к Бренде Патимкин, этой стоической еврейке, прекрасного образца для подражания. Говоря словами Рота, “сердце у меня подпрыгнуло” когда я обнаружила, что художественной прозой можно выразить томление, ревность и ощущение, что вырываешься из кокона своей жизни. Я почувствовала: Рот подсмотрел за моей жизнью, подслушал мои мысли. Я никогда не анализировала эти впечатления задним числом, и Рот сохранил первоочередное значение в том, как я понимаю мужчин, вожделение и литературу».

Джойс Кэрол Оутс

«Филип Рот, эволюционируя, сделался, так сказать, актером от прозы, и читатели привязываются именно к его “голосу” — точнее к его “голосам”. Рота читают ради его тона, ради музыки его прозы, ради его доверительной откровенности, в которой звучит то эксцентричный юмор, то открытое негодование, а часто — то и другое вперемешку. Рот очень рано довел до совершенства свои “возмущенные тирады” — совсем как стендап‑комик, завораживающий публику уже своей горячностью. Я должна признать, что определение “актер” — возможно, несправедливое, чересчур широкое, либо слишком узкое в контексте его нападок на (обычно глуповатых) недругов; но слушать Рота всегда интересно — никогда не отводишь взгляд, а наоборот, смотришь на него во все глаза, слушаешь, восхищаешься, аплодируешь. Возможно, потому‑то моя любимая книга Рота — не художественная литература, а “По наследству” — мемуары без крикливости, нежные, но несгибаемые, элегические, мистические».

Гари Штейнгарт

«Вот строчка из “Случая Портного”, которую, догадываюсь, мало кто помнит. В Ньюарке в 1940‑е годы мать и маленький Портной стоят у кухонного окна. “Смотри, малыш, — говорит мать. — Видишь? Этот багрянец? Настоящее осеннее небо” . Для маленького Портного это “Первая поэтическая строчка, услышанная мною! И я запомнил ее! Настоящее осеннее небо…” Когда я подростком читал “Случай Портного”, эта книга казалась мне побегом из тюрьмы — бегством от семейных уз, от ханжества религии, от накатанной колеи, предписывающей быть хорошим еврейским мальчиком, усердно зарабатывать титул “вечного мента” и первую язву желудка. Книга была смешная и гневная, дышала ожесточением и отчаянием. Но, пока Портной кричит своим озадаченным родителям и вообще всем ньюаркским евреям: “Почему вы со мной это делаете?”, он одновременно шепчет: “Почему я так и не могу вас разлюбить?” Рот всегда рассуждал, как зрелый человек, даже когда вел себя совершенно возмутительно. Даже разрушая до основания окружающий мир, он невольно пишет летопись всего, что сделало его тем, кем он стал как человек и как писатель. “И таких воспоминаний у меня много, доктор, — говорит Портной своему психоаналитику. — Очень много. Это я вам про своих родителей рассказываю”».

Ричард Форд

«Мне легко сделать выбор — это “Американская пастораль”, книга, которую, наверно, любой прозаик поставит на одно их верхних мест, составляя список шедевров современной литературы. “Американская пастораль”, хотя ее легко читать широкому читателю, — это, по‑моему, одновременно “роман для романистов” в том смысле, что демонстрирует “полное самовыражение” писателя (слова Адама Гопника в некрологе Джону Апдайку). Потому‑то “Американскую пастораль” никак не назовешь “стройной”. Структура слегка рыхлая. Темп медлительный. Длинноты, упоенные сами собой, частенько очень уж длинны. Композиция повествования — типичная для Рота, не без вычурности. Но, если уж взялся читать, оторваться невозможно. Тут во всем, осязаемая, захватывающая присутствует воспламеняющая сила воображения, убежденности и кипучего ума Рота. “Американская пастораль” вселяет глубокое, воодушевляющее чувство (причем это действительно глубокая книга), что словесные конструкции, по которым ты, читатель, карабкаешься, — единственно возможный способ рассказать эту потрясающую историю. “Американская пастораль” смотрит на меня нахально, немигающе, — как и подобает великому роману. И, хотя столь непокорное буйство вымысла никак не может быть безупречным, оно, однако, во всех отношениях такое, как надо».

Рон Черноу

«Для меня главный парадокс романов Филипа Рота — это альянс убийственного остроумия с неописуемой нежностью, наиболее явный в “Театре Шаббата”. Микки Шаббат — стареющий, страдающий артритом кукольник, бессовестный распутник — персонаж во многом отталкивающий. “Без дома, без жены, без любовницы, без гроша”, он вселяется, как захватчик, в квартиру своего старого приятеля Нормана Кауэна на Сентрал‑Парк‑Уэст и самыми невообразимыми способами измывается над ее буржуазной благопристойностью. Для Шаббата нет ничего святого, перед нами, казалось бы, настоящий общественно опасный элемент. Он праздно раздумывает о самоубийстве, слоняется по родовому кладбищу. Рот испытывает наше терпение так, как осмелились бы лишь немногие писатели. И вдруг Микки навещает своего престарелого кузена Фиша, который одет “в штаны с пятнами — подтеками от мочи”, в “шерстяную кофту, цвет которой не поддавался описанию — по крайней мере, спереди, там, где она покрылась толстой коркой объедков…” Когда просыпаются нежные воспоминания о родне и старом квартале, эту повесть об ожесточившемся развратнике наполняет искупительная теплота. Рот мог гневно порицать общество и беспощадно судить претенциозных людей, но по натуре своей был весьма консервативен и глубоко любил простых трудяг. Потому‑то мы и будем его помнить».

Лорри Мур

«Состязание между книгами Рота на звание лучшей — нежеланное, но, пожалуй, неизбежное последствие читательской любви и писательской смерти. Многие, обсуждая его творчество, уже особо выделили “Американскую пастораль” и две последующие книги; как считается, это венец его достижений, его лучшая, воистину великая трилогия. Но я куда больше люблю три книги, предшествующие “Американской пасторали”, и выдвигаю их — его самые изящные и правдивые произведения. “По наследству” — пронзительные воспоминания об отце, “Операция «Шейлок»” — остроумный, блестящий, запутанный политический роман, “Театр Шаббата”, брызжущий неприличием, яростью и нежностью».

Клэр Мессю

«Моим любимым романом Рота, безусловно, был и остается “Театр Шаббата”, к которому я возвращаюсь ради хулиганского юмора и шокирующей непочтительности. От воображаемого некролога седеющему сатиру Микки Шаббату (“он ничего не сделал для Израиля”) до его восторженных слов об “изобильных” грудях его покойной любовницы Дренки, от некрасивых глубин его блудливого интереса к трусикам дочери его друзей до его тяги отлить на могиле Дренки… Шаббат клокочет жизнерадостностью, как вулкан, даже когда, оплакивая умершую Дренку и самого себя, ослабшего от старости, подумывает о самоубийстве.

Шаббат, артист‑кукольник на пенсии, серийный развратник, вечный неудачник, думающий только о себе инфантил, — заклятый враг всего, что заслуживает восхищения, а тем паче уважения; но он остается незабываемо живым, нервирует нас своими типичными для человечества недостатками, а часто бывает уморительно смешон. Этот роман, казавшийся возмутительным при своей первой публикации, сегодня почти что немыслим и, в том числе потому, значим для литературы. Рот бесстрашно, с энтузиазмом Достоевского принимает, как должное, всю неприглядность стареющего дегенерата. Он умудряется описать его так остроумно, столь феерической прозой, что ваш покорный слуга, как минимум, не отшвыривает книгу».

Стивен Кинг

«“Американская пастораль” входит в пятерку лучших романов, которые я когда‑либо читал, а возможно, и возглавляет ее. Повествование энергичное, а персонажи — особенно Швед Лейвоу — врезаются в память, как след от каленого железа. Масштаб относительно небольшой, но задачи эпические. Мало кто может раскрыть тему “годы проходят” так хорошо, как Филип Рот в этой вещи. “Американская пастораль” заслужила место среди величайших произведений американской литературы».

Джонатан Летем

«На мой вкус, хотя среди книг Рота много сокровищ, самая лучшая — безусловно, “Другая жизнь”. Именно ее, хотя я читал ее уже два раза (как и многие другие его книги), я непременно должен перечитать снова, снова впасть в транс, завороженный замыслом, задающим четкие рамки, сверхъестественной мощью структуры, тем, как книга скручивает в бараний рог себялюбие и эгоизм своего персонажа, Цукермана, чтобы пристыдить его в его собственных глазах и глазах окружающих, то есть других персонажей. Такое ощущение, что книга имеет ту же форму, что и “филип‑ротовское эго”, — форму гиперкуба ; это четырехмерное существо, как и Супермен, может быть побеждено только себе подобными».

Дафна Меркин

«Едва узнав, что Филип Рот ушел от нас (хотя о такой яркой и язвительной личности трудно помыслить в прошедшем времени), я немедленно принялась искать на своих полках свой самый любимый из его романов — “Мою мужскую жизнь” и нашла целых два экземпляра, оба затрепанные, с подчеркнутыми строчками: пожелтевшее, подклеенное скотчем “бантамское” издание 1975 года в бумажной обложке и “винтаджское” 1993‑го. “Моя мужская жизнь”, где автор впервые знакомит нас с Натаном Цукерманом, — относительно ранняя вещь Рота, но в ней уже обыграна идея вымысла внутри вымысла, которую он более углубленно исследовал в последующих романах. Эта книга пленила меня начиная с эпиграфа — записи из дневника Морин Тарнопол, душераздирающего вопля сумасшедшей (“Я могла бы стать его музой, позволь он мне это” ) до финального вскрика, когда оскорбленно, но и растроганно осознаешь, что мы, люди, независимы от других разве что в собственном воображении: “…я повернулся к Сьюзан, которая все еще сидела на том же стуле, кутаясь в пальто, и к моему удивлению, выглядела такой же беспомощной, как в тот день, когда я встретил ее. Она сидела и ждала. О, Б‑же мой, подумал я, снова ты. Ты осталась собой! Я тоже! Я — это я, и никто другой!” .

В определенном смысле это основополагающая для Рота проблема: как жить и общаться с людьми не только в тесном коконе своего нарциссического “я”? В этом романе звучит мотив нежности, который иногда проглядывает сквозь суровость — можно сказать, мужественность — стиля; эта недолговечность умножает его ценность. “Моя мужская жизнь” — горячее и уморительно смешное признание о силе любви, которая искажает наше восприятие, но открывает новые возможности. Автор этой книги заглядывал в глубины, с провидческой смелостью, подобной которой мы раньше не видели, смелостью, которая еще десятки лет останется новаторской».

Джозеф О’Нил

«Из книг Рота я ставлю выше всех “Театр Шаббата”, роман, скандально известный своими достоинствами и очарованием. Я лично питаю слабость к “Обычному человеку” — изящному, совершенно виртуозному портрету жителя Нью‑Джерси, который озадаченно обнаруживает, что состарился, что “бегство от смерти сделалось, казалось, главным делом его жизни, а обветшание тела — всей его историей”. Филип Рот был наделен оригинальным талантом рассказывать, а не показывать , который в этом коротком, беспощадном шедевре проявился, как нигде».

Рут Фрэнклин

«“Когда я впервые увидел Бренду, она попросила меня подержать ее очки” . Это была визитная карточка Филипа Рота — первая фраза повести “Прощай, Коламбус”, опубликованной в 1959 году, когда ему было 26 лет. Нил Клюгман, живущий в Ньюарке в простой семье — у своей тетушки, подрабатывающий в публичной библиотеке, встречает в бассейне загородного клуба (в клубе он не состоит — просто зашел на правах посетителя) Бренду Патимкин; он в восторге (пополам с отвращением) от непринужденного чувства своей привилегированности, свойственного семейству Патимкин (например, они уверены, что в силах “исправить” все, что их не устраивает, в том числе форму собственных носов). Столкновение двух миров — Нила и Бренды — разжигает пожар, в котором зарождается идея, обильно питавшая Рота впоследствии, почти 60 лет; в принципе это тема влечения к недостижимому (социальному положению, женщинам, деньгам или всему вышеперечисленному сразу) и последствий этого влечения для нас.

Теперь, когда я вспоминаю “Прощай, Коламбус”, меня кое‑что коробит, особенно жестокий карикатурный образ пожилой еврейки и странный эпизодический персонаж — переполошивший библиотекарей чернокожий подросток, обожающий живопись. Но от первого прочтения остался неизгладимый образ чудесного холодильника в полуподвале у Патимкинов, набитого фруктами, которыми Нил и Бренда объедаются перед тем, как заняться любовью на кушетке: вишни, нектарины, сливы ренклод — спелые, приторно сладкие, а в конечном счете тошнотворные».

Меган Эбботт

«Я читала “Американскую пастораль” Филипа Рота полдюжины раз, и всякий раз она бередит мое сердце на новый манер, встряхивает. Поздней осенью 2001 года — в те самые тягостные месяцы после 11 сентября — я разбирала эту книгу с группой студентов, многие из которых сочли ее чересчур длинной и запутанной, местами загадочной. Вначале я пыталась раскрыть им глаза на “значение” книги, пыталась ввести их в политический и литературный контекст. Но мне на глаза попались строки: “Жизнь заставила его осознать горчайшее — показала, что в ней нет смысла. Человек, усвоивший этот урок, никогда уже больше не будет бездумно счастлив” . И я вдруг, сама того не ожидая, заговорила о семье Шведа Лейвоу и о семье вообще, о сокрушительном бремени американских идеалов и их фиаско, о том, как у Шведа все валится из рук и он уже никакими усилиями не может склеить осколки снова. Вот как работает Рот, подумала я после занятия. Он заполняет наши головы мыслями и противоречиями, побуждает нас бешено шевелить извилинами, и мы так увлеченно размышляем и с ним полемизируем, что совершенно не готовы к удару под дых, который он нам вскоре наносит. Мы не готовы к тому, что Рот мастерски владеет мириадами способов, которыми все мы вредим друг другу и самим себе, мы не готовы к тому, как все в мире хрупко, не готовы к тому, что семьи и человеческие жизни могут разваливаться в один миг, или мало‑помалу, или так и так одновременно. Мы ни к чему не готовы, а он действует на нас так, что аж дыхание перехватывает» .

Том Перротта

«Последний роман Филипа Рота “Немезида” — один из его безысходных шедевров (не очень длинных, скорее негромких романов, написанных в миноре), история об эпидемии полиомиелита, поражающей еврейский район в Ньюарке в годы Второй мировой войны. Тут Рот ближе всего приблизился к жанру романа ужасов: болезнь смыкает кольцо вокруг идиллического рабочего квартала, набрасывается то на одного ребенка, то на другого, а взрослые бессильны защитить детей, бессильны даже понять, что творится.

“Немезида” задает глубокие вопросы о героизме и самопожертвовании, в ней, как больше ни в одном романе на моей памяти, схвачено чувство коллективного горя и недоумения: “Невозможно было поверить, что летней инфекции оказалось достаточно, чтобы уложить Алана в этот простой ящик из светлой древесины. В этот ящик, из которого не выберешься. В ящик, где двенадцатилетнему суждено вечно пребывать двенадцатилетним. Другие будут жить, взрослеть, стареть, а ему так и останется двенадцать. Миллионы лет пройдут — а ему все равно будет двенадцать” ».

Натан Ингландер

«В качестве своего любимого романа Рота я назову рассказ. “Обращение евреев” из самой первой книги Рота, сборника “Прощай, Коламбус”. Рассказ совершенно простой и абсолютно чудесный, философский и человечный, а также — потому я его и выбрал — наделенный для меня глубоко личным смыслом. Герой, ученик еврейской школы Оззи, бьется над великими вопросами Б‑га и религии и вступает в открытый поединок со своим несчастным, задерганным учителем — раввином Биндером. Оззи просто стремится разобраться, почему раввин Биндер не может признать, что Б‑г, способный в шесть дней создать мир, не мог заодно сделать так, чтобы Мария забеременела Иисусом. Ведь, по разумению Оззи, это чудеса почти что одинакового размаха. Сюжет выстроен красиво, выразительно и драматично, вплоть до самой развязки, которая сражает читателя наповал. Но в этом рассказе меня потрясает не только композиция, не только юмор, не только манера письма. Главное, что этот сюжет вообще существует на свете. Для меня — я ведь тоже получил религиозное воспитание, и мой раввин тоже выгонял меня с уроков за то, что я задавал те же самые, хоть и на свой манер, вопросы — встреча с этим рассказом стала чудом. Я глазам своим не верил — неужели эта история бродит по миру? Неужели она существует уже много лет, на страницах книги, изданной за год до моего рождения? Обнаружить в книге еще более выпуклую, более напряженную и драматичную версию своих собственных метаний — событие, которое меняет всю твою жизнь (а многим читателям жизнь буквально спасает)».

Мичико Какутани

«Взявшись за “Американскую пастораль”, Рот оставил игры с зеркалами, которыми осложнял свою собственную жизнь на книжных страницах, и занялся историей того, что случилось с нашей страной в промежутке между Второй мировой войной и Вьетнамом. Так он создал самый широкий из своих романов — огромное, волнующее полотно, свидетельствующее, что он способен не только написать психологический портрет современного американского мужчины, но и фиксировать, как рвалась преемственность в истории ХХ века.

В 1961 году Рот уверял в одном эссе: американская жизнь сделалась настолько сюрреалистической, что с этой темой не сумеет управиться ни один прозаик, и писатели типа него уходят от “крупных социально‑политических явлений нашего времени”, предпочитая творить “абсолютно вымышленные миры” или “воспевать свое «я»”. “Американская пастораль” с поразительной энергичностью преодолела эту неуверенность автора. В романе исследуется пересечение личного с политическим, а внутренняя борьба представителей определенного поколения, снедающая столь многих персонажей Рота, превращена в метафорическое описание двух противоположных импульсов американской истории — эмерсоновской оптимистичной самодостаточности и более сумрачного, мятежного нарциссизма, того, что Рот назвал “аборигенный американский берсерк”. Это незабываемый портрет отдельно взятой семьи и резонансная притча об американском простодушии и расставании с иллюзиями».

Даниэль Мендельсон

«На мой взгляд, все таланты Рота достигли зенита в романе “Операция «Шейлок»” 1993 года; в этой головокружительной фантасмагории Филип Рот, автор, отправляется выслеживать “Филипа Рота” — самозванца, который ездит по Израилю и пропагандирует план возвращения израильских евреев в края предков в Восточную Европу. Свойственные более ранним романам Рота сверкающая блистательность языка, святотатство и проказливость (а также глубокий, часто раздраженный диалог с еврейством) поднимаются здесь на новую и, осмелюсь сказать, на философскую высоту. Дело в том, что в конце концов оба Рота встречаются в Иерусалиме, где в нервозной обстановке судят Джона Демьянюка (выходца с Украины, после войны работавшего на автозаводе в Огайо, человека, в котором опознали охранника‑садиста из нацистского лагеря смерти). Этот антураж расширяет такие любимые темы Рота, как идентичность и самозванство, правда и выдумка, придает вроде бы сумасбродному сюжету про современное донкихотство возвышенно‑трагичный исторический резонанс».

Джонатан Сафран Фоер

«После смерти Рота я довольно много думаю о книге “По наследству”. Это воспоминания о болезни и смерти его отца, причем в финале Роту снится, что призрак отца отчитывает его за неправильный выбор погребального облачения. (Выше в книге Рот спорит с братом, в чем хоронить отца: традиционном саване, как предписывает религия, деловом костюме, в котором он ходил на работу, или нагишом.) Вот последние фразы книги — размышления Рота о сне: “Поутру мне стало ясно, что он имел в виду эту книгу: ничего не поделаешь, профессия у меня беспардонная, и я писал ее все время, пока он болел и умирал. Сон оповестил меня, что если не в книгах и не в жизни, так хотя бы в снах, я навек останусь его сынишкой и даже думать буду, как его сынишка, и он точно так же останется жить в них не только моим отцом, но и классическим отцом, судьей всех моих дел” .

После смерти Рота о нем уже много написано. Что поделаешь, профессия у нас беспардонная, каждый из нас имеет что сказать. Отклики изобиловали тем неприкрытым обожанием, которое в случае Рота было бы совершенно неуместно, не будь это усердные попытки детей, гадающих, как правильно похоронить нашего отца. Любой выбор кажется неуместным, но, наверно, в этой ситуации ничто не будет выглядеть уместным. Слова Филипа Рота стали саваном, в котором его отец отправился в последний путь, а также одеждой, в которой многие из нас вышли в большую жизнь. Как подобающе признать эти заслуги? Как поблагодарить за эту подготовку — за тысячи почти невидимых? Сегодня утром, одевая своих детей в школу, я чувствовал себя “сынишкой” — глубоко благодарным и одиноким».

Мария Семпл

«Филип Рот заботился о своих читателях, как никто. Первые абзацы у него — само гостеприимство. Он продолжал повествование: четко, без экивоков, обстоятельно, даже непринужденно, и мы даже не замечали, что он лукаво завлекает нас на безумный, лихорадочный аттракцион.

Лучший тому пример — и та книга Рота, которую я особенно рекомендую, — “Американская пастораль”. Начинается она как задумчивый роман из цикла о Цукермане, история о случайной встрече с Шведом Лейвоу, который в школе был спортсменом и баловнем судьбы, потом незаметно перерастает в историю внутри истории (перерастает на середине абзаца, традиционное разбиение на главы — это не для Рота!), эпическую панораму, клокочущую гневом, смертельно рвущую сердца, действующую на нас, как удар под ложечку, как головокружительный полет. Кто, кроме Рота, увлек бы нас страшным исчезновением дочери Шведа, а в момент, когда нам вот‑вот станет известно, где она теперь… посвятил бы 15 страниц истории перчаточного производства в Ньюарке? И кстати, сделал бы из этого самые захватывающие 15 страниц в истории литературы? От этой наглости я до сих пор скриплю зубами».

Оригинальная публикация: Philip Roth’s Best Book

«Лехаим» вспоминает Филипа Рота

The Atlantic: Вcпоминая Филипа Рота, гиганта американской литературы