55 лет назад ушел из жизни Самуил Маршак. К этой дате «Лехаим» публикует воспоминания Бенедикта Сарнова о поэте и переводчике.

Квартира тиха, как бумага –

Пустая, без всяких затей, –

И слышно, как булькает влага

По трубам внутри батарей…

А стены проклятые тонки,

И некуда больше бежать,

А я как дурак на гребенке

Обязан кому-то играть…

Какой-нибудь изобразитель,

Чесатель колхозного льна,

Чернила и крови смеситель,

Достоин такого рожна.

О. Мандельштам

– Если ночлега

Нигде

не найдем,

Может быть,

Купишь

Какой-нибудь

Дом?..

– Купишь! –

Отец

Отвечает

Вздыхая:

– Ты не в Чикаго,

Моя дорогая.

С. Маршак

Всякий раз, когда мне случалось жить в переделкинском Доме творчества, я навещал Корнея Ивановича.

Однажды, когда я заглянул к нему, его как раз снаряжали для прогулки. Он стоял в передней, уже почти совсем одетый, а вокруг него суетились женщины. Одна укутывала ему шею шарфом, другая надевала рукавицы. А он стоял – высоченный, улыбающийся. И принимал все эти их заботы как должное, само собой разумеющееся.

Когда сборы были совсем уже завершены и мы с ним вышли на улицу, я сказал:

– Вы прямо как солнце, вокруг которого тут всё вращается.

– Да, – согласился он. – А ведь я никогда к этому не стремился. Это вышло как-то само собой. А вот Самуил Яковлевич, который всегда так этого хотел, живет в этой своей мрачной, холодной квартире, один как сыч, с этой жуткой Розалией… И как только он ее терпит…

Я знал, что отношения у Чуковского с Маршаком непростые. О том, как ревниво они друг к другу относятся, приходилось тогда слышать на каждом шагу. Помнил я и знаменитую эпиграмму, сочиненную Елизаветой Тараховской:

Провожая на вокзал,

Маршак Чуковского лобзал.

А приехав на вокзал,

«Ну и сволочь!» – он сказал.

Вот какой рассеянный

С улицы Бассейной.

Но в этой реплике Корнея Ивановича я не углядел и тени какого-нибудь скрытого, тайного недоброжелательства. Ничего, кроме самого искреннего сочувствия.

И хотя в то время я уже постоянно бывал у Самуила Яковлевича на Чкаловской, реплика Чуковского заставила меня совсем по-новому взглянуть и на эту, действительно мрачноватую и не шибко уютную, его квартиру, и на весь его, в самом деле, не больно хорошо устроенный быт.

К. Чуковский: «А вот Самуил Яковлевич живет один, как сыч, в этой своей мрачной, холодной квартире…»

***

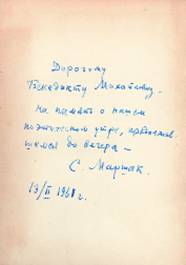

На одном из подаренных мне томов выходившего тогда четырехтомного собрания его сочинений, Самуил Яковлевич написал:

На память о нашем поэтическом утре, продолжавшемся до вечера.

Таких утр, продолжавшихся до самого вечера, у нас было много.

Читали стихи (читал, как правило, он – иногда свои, чаще чужие), разговаривали (говорил главным образом тоже он).

Иногда на пороге возникала его домоправительница – та самая «жуткая», как назвал ее Чуковский, Розалия Ивановна.

– Самуил Яковлевич, – начинала она, – вам давно уже пора…

Но он не давал ей закончить.

– Уходите! Вы нам мешаете! – кричал он. – Принесите нам чаю и немедленно уходите!

Однажды, когда я к нему пришел – на этот раз не утром, а во второй половине дня, – у него сидел Виктор Боков и, наяривая на балалайке, пел частушки.

Встретившая меня Розалия Ивановна, скорбно поджав губы и неодобрительно покачав головой, пожаловалась:

– С самого утра песни играют.

Было видно, что это пиршество духа и в самом деле длится уже много часов. Раскрасневшийся, взмокший от вдохновения и усердия Виктор вспоминал всё новые и новые частушки, а ненасытный Маршак требовал еще и еще.

Наслаждение оба испытывали неизъяснимое.

А потом Самуил Яковлевич стал сам вспоминать разные старые частушки, Б-г знает, с какого времени застрявшие в его памяти.

Каждая из них чем-нибудь особенно его восхищала.

Одна – безыскусной внутренней рифмой:

Милый шарфик поносил,

Полушалок попросил.

Мне не жалко полушалка,

Жалко мало поносил.

Другая – слитностью содержания частушки с ее разухабистым плясовым ритмом. Ее С. Я. как-то особенно четко проскандировал.

По-шла пля-сать

В коротенькой коф-те,

Засучила рукава

По самые лок-ти.

А третью – такую же – даже спел:

Пошла пля-сать,

Только пол хрустит,

Наше дело молодое –

Нас и Б-г простит.

Четвертая восхитила его своей крепкой сделанностью:

Все платки я перносила,

Только шаль осталася,

Всех парней я перлюбила,

Одна шваль осталася.

Пятая пленила пластикой, картинностью, слитностью музыкального и зрительного образа:

Перед мальчиками

Пройду пальчиками,

Перед старыми людьми

Пройду белыми грудьми.

Шестая – изяществом и точностью выраженного в ней «внутреннего жеста»:

Куда, милый мой, идешь?

Дорогая – в гости.

Милый мой, возьми меня!

Дорогая – после…

Боков уже давно простился и ушел со своей балалайкой, а Самуил Яковлевич долго еще не мог успокоиться. Вспоминал всё новые и новые частушки, восхищался их виртуозностью, говорил о том, какая это сокровищница словесной, ритмической, образной, изобразительной и всякой иной гибкости и выразительности русского стиха.

Покончив с частушками, перекинулся на городской, «мещанский» романс («Маруся отравилась…»), демонстрируя мне и смакуя таящуюся в разных его поворотах неведомую мне прежде, неизъяснимую прелесть.

Тут же, по прямой ассоциации со своими размышлениями о емкости и выразительном лаконизме народной русской частушки, он вспомнил восхитившее его четверостишие только что ушедшего Бокова:

На снегу сидит снегирь,

На груди зарю неся.

– Как зовут, земля?

– Сибирь.

– Я хочу домой!

– Нельзя.

Таких поэтических утр, продолжавшихся до самого вечера, у нас было много

И долго говорил о том, как ценно в Бокове то, что его самородный талант опирается на прочную основу давней народной традиции и что без этой основы кажущиеся такими яркими стихи многих современных молодых поэтов похожи на часы, у которых отсутствует часовая стрелка. Часы тикают, ходят, и минутная стрелка в положенный ей час совершает свое круговое движение по циферблату. Но как по таким часам узнаешь, который час?

В общем, и это наше поэтическое «утро» затянулось до глубокого вечера.

Многочисленные попытки Розалии Ивановны вмешаться и прекратить это безобразие пресекались жестоко и неумолимо. Впрочем, удивить ее было трудно: всю безнадежность этих своих попыток она и сама прекрасно понимала.

Как-то раз, явившись к Самуилу Яковлевичу (по его настоятельному требованию, конечно, иначе это не бывало), я застал его в постели.

Оказалось, что у него воспаление легких. Уже пятое или даже шестое в этом году. Мои попытки отложить визит до его выздоровления были решительно пресечены, и день прошел, как обычно, с той только разницей, что принимал он меня в постели и в ночной сорочке.

По поводу этой ночной сорочки он, к слову, сообщил мне, что Александр Трифонович Твардовский, когда увидал его в этом одеянии, чуть не умер от смеха. Сообщил он мне это сугубо между нами, чуть ли не взяв с меня слово, что я никому про это faux pas Трифоныча не разболтаю. В детстве я тоже спал в ночной сорочке. Но, разумеется, и не подозревал, что приверженность к этому детскому ночному одеянию может сохраниться у взрослого и даже весьма пожилого мужчины. Однако виду не подавал и тоже – вместе с Самуилом Яковлевичем – посмеивался над неистребимой крестьянской «дикостью» Александра Трифоновича.

Все попытки Розалии Ивановны пресечь или хотя бы сократить наше общение пресекались так же жестоко, как это бывало, когда Маршак был здоров и принимал меня не в постели, а в кабинете. Во время одной из этих ее попыток выяснилось, что утром температура у него была больше тридцати восьми градусов.

Когда она в очередной раз была изгнана криком: «Уходите немедленно! Вы мешаете нам работать!» – я сказал:

– Самуил Яковлевич, ведь она права. При такой температуре…

– Да, – сказал он, – у меня жар…

Я мысленно отметил этот старинный оборот – в моей Москве давно уже так не говорили, говорили: «Высокая температура».

– У меня, действительно, жар, – продолжал он, – но это пустяки, я к этому привык…

– Вы бы хоть курили поменьше, – сказал я.

Он согласился, что это верно, курить надо бы поменьше. И тут же, докурив папиросу, зажег новую. Со вкусом затянувшись, сказал:

– Эту квартиру, весь этот свой образ жизни я называю «Трест по уничтожению Маршака». Во главе этого треста, конечно, стою я сам. Но понимаете, какое дело, голубчик! Мне семьдесят четыре года. Сколько проживу – столько проживу. А менять себя мне уже поздно…

Я сказал, что лечиться всё-таки надо, на что он ответил репликой, которую, как я понял, придумал уже давно, может быть даже нарочно для того, чтобы отвечать ею на такие вот нравоучительные сентенции:

– Чтобы лечиться, нужно иметь железное здоровье.

Все эти мои впечатления о его образе жизни, включая этот разговор, – всё это было до того, как я услыхал ту реплику Корнея Ивановича. Так что ничего нового К. И. этой своей репликой мне не сообщил. И всё-таки, как уже было сказано, реплика эта заставила меня чуть внимательнее вглядеться в обстановку, окружающую Самуила Яковлевича, – в этот повседневный его быт.

Вот хотя бы эта его квартира на Чкаловской.

Квартира вроде нормальная: большая, удобная, в хорошем доме. Район, правда, так себе: напротив Курского вокзала. По Садовой – беспрерывный поток машин, в том числе и грузовиков: шум, грохот. И никакой зелени вокруг. А моя жена всё время твердит мне, что зелень – это очень важно, в особенности если учесть, каким воздухом мы все дышим в этой нашей загазованной столице.

Но о каком воздухе можно говорить применительно к этой маршаковской квартире, если вся она прокурена насквозь, и запах табака, пропитавший каждый кубический сантиметр ее пространства, не выветрить уже никакими сквозняками, сколько ни старайся.

Дело, однако, было не в прокуренности и не в близости к Курскому вокзалу.

Главное, на что я обратил свое внимание, когда после той реплики Корнея Ивановича совсем по-новому взглянул на квартиру Маршака, была вдруг поразившая меня ее безликость. На всех других писательских квартирах, виденных мною (я имею в виду квартиры стариков, сверстников Самуила Яковлевича), лежал резкий отпечаток индивидуальности их обитателей. О том, какое впечатление произвели на меня квартиры Эренбурга и Шкловского, я уже писал. Что же касается переделкинского дома Чуковского, то он уже при жизни Корнея Ивановича гляделся как музей: что ни шаг, то – готовый экспонат: вот хозяин дома, запечатленный кистью Репина, а вот – «Чуковский в новой шляпе», нарисованный карандашом Маяковского, а вот – картина Добужинского, тоже как-то связанная с личностью Корнея Ивановича или с какой-то его книгой.

Квартира Маршака не только такой яркой, сразу бросающейся в глаза, но и вообще какой бы то ни было индивидуальности была лишена начисто.

В его кабинете только письменный стол, вечно заваленный рукописями, гранками, книгами, напоминал о том, что хозяин этого кабинета – писатель. Всё остальное – застекленные шведские книжные шкафы, потертый кожаный диван, глубокое черное, тоже кожаное, кресло вполне могло принадлежать врачу или не очень преуспевающему, средней руки, адвокату.

Ни один предмет в этом кабинете не отражал индивидуальности Маршака, его особости, его непохожести на любого другого российского интеллигента, бытовые вкусы которого сформировались еще в дореволюционные времена. Разве только не совсем обычная пепельница: маленький серебряный ящичек, крышечка которого никогда не закрывала его плотно, потому что он вечно доверху был набит окурками.

Почему же я раньше не замечал этой унылой безликости его кабинета? Почему не поразила она меня сразу, почему ни разу мне не пришло в голову сравнить этот маршаковский рабочий кабинет – к явной его невыгоде – с кабинетами Эренбурга, Шкловского, Чуковского?

А очень просто. Потому что это отсутствие индивидуальности в окружающих его вещах, предметах его домашнего обихода было заслонено ярчайшей индивидуальностью самой его фигуры. Его поведения. Его манеры жить. Его бешеным темпераментом. Вот этим самым непрерывно действующим «трестом по уничтожению Маршака». Его способностью забыть о завтраке, обеде, ужине, о пятом или шестом за этот год воспалении легких, о том, что у него «жар», и о том, что он принимает вызванного им визитера в ночной сорочке, – забыть обо всем на свете, кроме стихов, частушек, находящихся в работе рукописях и ждущих его не вычитанных корректур.

Дочь Эренбурга Ирина не зря хотела сохранить кабинет Ильи Григорьевича: в этом его кабинете даже и сейчас, когда он давно уже сменил свой адрес, да и Ирины, которая перевезла его к себе, давно уже нет на свете, всё еще живет бывший его владелец: живет в картинах, книгах, фотографиях, любимых вещах. Лидия Корнеевна Чуковская не зря так печалилась, что дом умершего Корнея Ивановича хотят разорить, и дочь ее Люша не зря так долго боролась за сохранение этого дома: сколько лет прошло, а в нем всё еще жив дух его старого хозяина.

Квартира Маршака после смерти Самуила Яковлевича не прожила и дня. Она умерла вместе с ним.

Невольно, может быть, совсем об этом не думая, это ощущение очень точно выразил в своих воспоминаниях о Маршаке, написанных вскоре после смерти Самуила Яковлевича, Алексей Иванович Пантелеев:

…Подумать только, что всё это: и стол, и диван, и шкафы, и кресло, и милая маршаковская пепельница-ящичек – всё это и сегодня, сейчас вот, сию минуту стоит в его кабинете на улице Чкалова. А как всё это пусто, безжизненно, мертво. И как небось тихо, холодно и тихо там сейчас.

Е. Винокуров: «В квартире Маршака комнат много…»

***

Начиная эту главу, я и думать не думал, что так много места в ней займет это «лирическое отступление» о квартире С. Я. Маршака на Чкаловской. Ведь задумывая ее и называя так, как назвал, я имел в виду совсем не эту – реальную, вещественную, материальную – «квартиру Маршака», а совсем другую.

Женя Винокуров, с которым в Литинституте мы сидели на одной парте, стал ходить со своими стихами к Маршаку еще в наши студенческие годы. Узнав, что я тоже стал частым гостем у Самуила Яковлевича, он однажды сказал мне:

– Должен тебя предупредить, что в квартире Маршака комнат много.

– К чему ты это мне говоришь? – удивился я.

– К тому, – объяснил он, – чтобы ты не преувеличивал степень своей близости с ним. Одних своих постоянных посетителей он пускает не дальше передней, других удостоивает приглашением в гостиную, третьих зовет в кабинет. Кое-кому удается заглянуть и в более дальние комнаты. Таких, как ты понимаешь, – немного. Это уже – особо избранные…

Тут Женя сделал многозначительную паузу, давая понять, что сам он безусловно входит в число этих избранных.

– Но, – продолжил он, – это тоже ничего не значит. Сколько у него там за этими дальними комнатами еще более дальних, куда он и самых избранных не пускает, а может быть, даже и сам не так уж часто туда заглядывает, – вот этого не знает никто…

Эта винокуровская метафора в какой-то мере была, конечно, и гиперболой. Но я готов признать, что вряд ли мне довелось заглянуть во все «комнаты» той маршаковской «квартиры». Не поручусь, что мне пришлось побывать даже во всех «комнатах», в которых случалось погостить Жене. Но – что правда, то правда – «комнаты», в которые С. Я. пускал не всех, в той его «квартире» действительно были. И даже тем, кому удавалось туда попасть, доступ в эти дальние комнаты открывался не сразу.

О тех, кого к нему пускали не дальше «передней», ничего сказать не могу. С такими его посетителями я даже не сталкивался, и о том, как он там в этой «передней» с ними обходился, не знаю.

В «гостиной» я тоже не задержался, – минуя ее, сразу попал в «кабинет». (Почему так получилось, объясню позже.) Но о том, что в этой его гостиной происходило и кого он там принимал, рассказать могу: несколько раз случилось и мне тоже побывать в этой его парадной приемной. (О том, как и почему это вышло, я тоже еще расскажу.)

Там обитал официальный Маршак – «Маршак Советского Союза», как гласила подпись под шаржем Кукрыниксов, где С. Я. был изображен в форме маршала. (Это была игра на звуковой близости слов: «Маршак» и «маршал».) Но не будь Маршак и в самом деле маршалом по официальной тогдашней советской табели о рангах (во всяком случае, маршалом одного из «родов войск» – детской литературы), Кукрыниксы вряд ли осмелились бы – даже в шутку – присвоить ему маршальское звание.

Сюда, в эту парадную «залу», к нему приходили газетчики – из «Известий», из «Литературки», а нередко даже и из самой «Правды». Просили дать что-нибудь «в номер». И он почти никогда не отказывал. Быстро сочинял какой-нибудь стишок – вроде, например, такого:

В Московском ГУМе был отдел,

И звался он посудным.

Но после многих грязных дел

Он сделался подсудным.

Это – на уголовную тему. А бывало и на политическую:

Давно ль, давно ль

Петух де Голль

Стал перелетной птицей…

Или еще того хлеще:

Теперь Тито

Совсем не то,

Он изменился не на шутку:

Он был Иосиф Броз Тито,

А стал Иосиф Брозтитутка.

О моральном уровне этих стишков я не говорю. Но в них есть хоть какая-то игра, какая-то версификационная ловкость.

А случалось, что даже и это, чисто профессиональное, маршаковское умение ему изменяло.

Вот, например, когда умер Жданов, он напечатал в «Литературной газете» такой панегирик дорогому покойнику:

Он посвятил себя отчизне,

Ее свободе с юных дней,

И не одну, а десять жизней

В трудах и битвах отдал ей.

Унылая безликость этих вялых строк яснее ясного говорит о том, как смертельно не хотелось ему участвовать в официальных государственных похоронах этого литературного палача. Но – не смог отказаться.

То есть что значит «не смог»? В его положении уже нельзя, невозможно, немыслимо было отказаться от выполнения этого «социального заказа».

Сейчас я уже довольно ясно представляю себе, как создалось это его официальное положение.

Начиналось, наверно, как-нибудь так же, как в той истории про Мандельштама, которую «в тоне юмора» рассказал в своем «Алмазном венце» Валентин Катаев:

Я пришел к щелкунчику и предложил ему сходить вместе со мной в Главполитпросвет, где можно было получить заказ на агитстихи.

При слове «агитстихи» щелкунчик поморщился, но всё же согласился, и мы отправились в дом бывшего страхового общества «Россия» и там предстали перед Крупской…

Надежда Константиновна обстоятельно, ясно и популярно объяснила нам обстановку в современной советской деревне, где начинали действовать кулаки. Кулаки умудрялись выдавать наемных рабочих – батраков – за членов своей семьи, что давало им возможность обходить закон о продналоге. Надо написать на эту тему разоблачительную агитку…

Придя домой, мы сразу же приступили, как тогда принято было говорить, к выполнению социального заказа.

Будучи в подобных делах человеком опытным, я предложил в качестве размера бесшабашный четырехстопный хорей, рассчитывая расправиться с агиткой часа за полтора.

– Кулаков я хитрость выдам, расскажу без лишних слов, как они родни под видом укрывают батраков, – бодро начал я и предложил щелкунчику продолжить, но он с презрением посмотрел на меня и, высокомерно вскинув голову, почти пропел:

– Я удивляюсь, как вы с вашим вкусом можете предлагать мне этот сырой, излишне торопливый четырехстопный хорей, лежащий совершенно вне жанра и вообще вне литературы!..

Я сразу понял, что наше предприятие под угрозой. Между тем щелкунчик, видимо, всё более и более вдохновлялся…

Он долго расхаживал по комнате от окна к двери, напевая что-то про себя, произносил невнятно связанные между собой слова, останавливался, как бы прислушиваясь к голосу своей капризной музы, потом снова начинал ходить взад-вперед.

Жена его тем временем приготовила бумагу и карандаш.

Щелкунчик пробормотал нечто вроде того, что «…есть разных хитростей у человека много, и жажда денег их влечет к себе, как вол…»

Он призадумался.

Пауза длилась ужасно долго. Рука жены вопросительно зависла с карандашом в пальцах над бумагой. Я никак не мог вообразить, чем всё это окончится.

И вдруг щелкунчик встрепенулся и, сделав великолепный ложноклассический жест рукой, громко, но вкрадчиво пропел, назидательно нахмурив брови, как и подобало великому баснописцу:

– Кулак Пахом, чтоб не платить налога… – Он сделал эффектную паузу и закончил торжественно: – Наложницу себе завел!

Я махнул рукой, понимая, что из нашей агитки ничего не получится.

На этом и кончилось покушение щелкунчика включиться в агитпоэзию Главполитпросвета.

С. Маршак: «Главная наша беда, голубчик, в том, что мы с вами люди способные»

Уже переписав эту замечательную историю, я вдруг, так сказать, задним числом сообразил, почему именно она мне тут припомнилась. Ведь Маршак – точь-в-точь как некогда Мандельштам – почувствовал, что «спасти» заказанную ему халтуру может только игра. В данном случае – игра слов. И инстинктивно пошел тем же – Мандельштамовым – путем. (У Мандельштама – игра на словах «налог» и «наложница», у Маршака – на словах «посудный» и «подсудный».)

Но у Мандельштама из его попытки «включиться в агитпоэзию Главполитпросвета» ничего не получилось, а у Маршака – получилось.

Помню, однажды при мне Самуил Яковлевич сказал Вале Берестову:

– Главная наша беда в том, что мы с вами люди способные.

И с усмешкой добавил:

– Способный – это ведь значит способный на многое.

Оказавшись (в отличие от Мандельштама, который, как он сам о себе говорил, мастером не был) человеком способным, Маршак постепенно втянулся в эту игру. А когда хватился, было уже поздно: выйти из нее было уже невозможно.

Да и так ли уж хотел он из нее выходить?

Тут ведь немалую роль играло еще одно – довольно важное – обстоятельство.

***

Семен Израилевич Липкин однажды рассказал мне, как мучился он над переводом путевых очерков Мирзо Турсун-заде. Собственно, переводом это назвать было трудно. Никакого текста у Мирзо не было. Он рассказывал Липкину о своем путешествии по Индии устно, а тот из этих устных его рассказов должен был слепить нечто удобоваримое.

И вот рассказывает он о посещении жалкой, убогой хижины какого-то индийского бедняка. Липкину нужны какие-то реалии, детали. Он допытывается:

– Ну а из чего он ел свою убогую еду? Из какой-нибудь чашки? Плошки? Какая она была? Глиняная? Или, может быть, деревянная?

А Мирзо в ответ твердит одно:

– Бэдний человек… Совсем бэдни… Нищий…

Я спросил:

– Семен Израилевич, а зачем вам надо было его переводить? Мало разве вам было «Махабхараты», «Манаса», «Джангара»?

Я знал, что свою работу над народными эпосами и классиками персидской поэзии Семен Израилевич любил, относился к ней отнюдь не как к халтуре. И вот – счастливое, редкостное в те времена сочетание: любимая работа, эти десятки тысяч переведенных строк сделали его обеспеченным, даже богатым, а значит, – независимым. На черта ему при этом еще какой-то Турсун-заде?

Я думал, он ответит, что с Мирзо у него сложились такие отношения, что отказаться переводить его он уже не может. Но, посмотрев на меня как на идиота, он сказал:

– А потому, что без того не было бы этого.

Не переводил бы он Турсун-заде и других орденоносных графоманов – не было бы у него ни «Джангара», ни «Махабхараты», ни «Манаса», ни Навои, ни Фирдоуси…

Вот так же и Маршак.

Не сочинял бы он эти свои стишки про оказавшихся под судом продавцов посудного отдела ГУМа, не возложил бы свой траурный венок на гроб Жданова – не было бы ни четырех Сталинских премий, ни последней, самой престижной в СССР, Ленинской. И не был бы он «Маршак Советского Союза».

С. Липкин: не переводил бы он Турсун-заде и других орденоносных графоманов – не было бы у него ни «Джангара», ни «Махабхараты», ни «Манаса», ни Навои, ни Фирдоуси…

(Опубликовано в №159, июль 2005)

В Москве откроют памятник Самуилу Маршаку

Дом, который построил Бен-Яаков