Комедия ада Примо Леви

Материал любезно предоставлен Tablet

Самую известную еврейскую молитву «Шма» Примо Леви на первой странице своей книги «Человек ли это?» (позднее переизданной под названием «Выжить в Освенциме») превращает в проклятье, которое невозможно забыть. Это богохульство остается в памяти навсегда — такова воля автора. Он хватает вас обеими руками в шаге от врат ада — и не отпускает:

Представьте, что все это было:

Заповедую вам эти строки.

Запечатлейте их в сердце,

Твердите их дома, на улице,

Спать ложась, просыпаясь.

Повторяйте их вашим детям.

А не то пусть рухнут ваши дома,

Пусть болезнь одолеет,

Пусть отвернутся от вас ваши чада .

Для своего еврейства трезвомыслящий Примо Леви однажды нашел весьма изящное сравнение: «нечто вроде пятого колеса или лишней шестеренки». А здесь, используя известную ему еврейскую молитву, он поражает нас в самое сердце. Само существование Аушвица требует, чтобы мы постоянно его осмысливали, — иначе на нас падет проклятие тех, кто там выжил.

Эти слова из книги Леви, важнейшей книги о Шоа, остаются запечатленными в наших сердцах, ибо требуют, чтобы мы не просто скорбели, но и глубоко осознали смысл того, что произошло. (Если такое вообще возможно.) Это — «Шма» уничтожения евреев в XX веке. И эхо этой молитвы разносится далеко за пределы бедствия, постигшего евреев. Когда я рассказывал об этой книге, студенты из Боснии и Камбоджи говорили мне, что она открыла для них некую дверь, которая, не узнай они про нее, осталась бы закрытой.

«Hier ist kein warum!» («Здесь никаких “почему”!») — так кричит один из свирепых надзирателей хефлингу (заключенному) номер 174517 — некогда Примо Леви. Но Леви не принимал это правило: ему было необходимо понять, почему в Аушвице люди — и убийцы, и жертвы — вели себя подобным образом. Вспоминая дантовского Одиссея, которому жажда знаний придает человеческие черты, Леви изучал жизнь в лагере с упорством ученого, каковым он и являлся, полагаясь при этом на такой надежный инструмент, как реалистическое повествование.

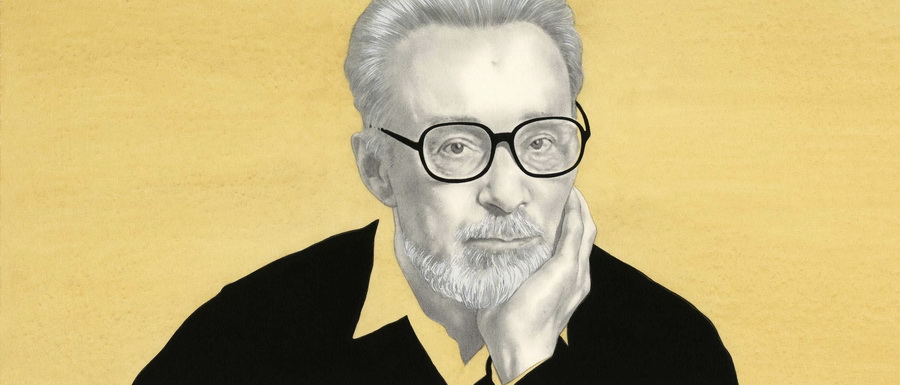

Иллюстрация Tablet Magazine

Леви полагал своим долгом оценивать поведение людей в Аушвице, пусть и очень мягко, как бы уравновешивая крайнюю жестокость лагерной жизни. Освободившись из ада, он обнаруживает, что нравственные правила обременяют его еще больше (а отнюдь не меньше). Он хочет, чтобы мы взвешивали поступки каждого мужчины, каждой женщины, описанных в его книге, дабы понять, что творит это место массовой гибели со своими обитателями. Задача не из легких, и именно поэтому великое произведение Леви, в отличие от «Ночи» Эли Визеля, так действенно в образовательных целях. В то время как Визель побуждает читателя испытать чувство благоговения (вряд ли подходящий настрой для дискуссии в аудитории), Леви заставляет нас спорить о своих персонажах. Визель взывает к памяти об эмоциональном единении, а Леви скорее стремится показать, как заключенные используют друг друга, чтобы выжить.

Но этих двух самых известных авторов воспоминаний о Шоа отличает и кое‑что другое. Визель пишет глубоко трогательно, выдерживая один заданный тон, а Леви тяготеет к комизму абсурда, чем иногда напоминает Кафку. Да, Леви — комик, что, если принять во внимание бездонный мрак изображаемого, выглядит диковато. Мы могли бы ожидать от него мрачного юмора его любимого Данте, но вместо этого шутки Леви часто светлы. Он пишет о «ложках, которые заключенные тогда держали при себе днем и ночью, готовые к любой, пусть самой немыслимой ситуации, подобно тому, как тамплиеры никогда не расставались с мечами». Есть в его книге и куда более мрачный комизм — вроде жестокого в своей абсурдности испытания диареей, которому подвергались заключенные в ка‑бэ Освенцима, — сцены, достойной «Процесса» Кафки.

Многие читатели Примо Леви думают, что название книги «Человек ли это?» относится к почти потерявшим человеческий облик Muselmänner — доходягам, жизнь которых в лагере была чередой бессмысленно жестоких испытаний. Но эти безликие фигуры не были главными действующими лицами книги Леви, да и не могли ими стать: чуть ли не мертвецы, они уже утратили способность к действию.

В центре внимания Примо Леви встреченные им среди заключенных хитроумные спекулянты, мошенники, пройдохи и ловкачи‑посредники. Читатель не забудет карлика Элиаса с его злобным нравом и чудовищной силой, который перетаскивает невероятные тяжести, орет, поет, изрыгает проклятия и хохочет, изображая «впавшего в ярость безумца» (в итальянском оригинале мягче — не безумец, а dissociate, то есть отрешенный, не от мира сего), крадет все что можно и поглощает за один присест восемь литров похлебки, когда все вокруг голодают. Гротескный образ Элиаса достоин Рабле, любимого писателя Примо Леви, и его ненасытная утроба, по мнению Леви, делает Элиаса наиболее типичным представителем лагерников. Эта сцена заканчивается поразительной фразой: «Насколько мы можем судить со стороны и насколько это словосочетание имеет смысл, Элиас, скорее всего, был существом счастливым».

В более поздней книге Леви «Мгновения передышки» появляется еще один до странности неунывающий лагерник — Раппопорт. Подобно Элиасу, это весьма упитанный и наглый тип. «Ушлый, дерзкий и счастливый как искатели приключений былых времен», Раппопорт, услышав сирену воздушной тревоги, пользуется суматохой и крадет бачок с супом. Он без конца болтает о добрых временах до заключения в Аушвиц. «Я пил сколько душе угодно, ел досыта, любил женщин и уехал из плоской унылой Польши в эту вашу Италию». Он вспоминает итальянок, отличное мясо с черного рынка, вино. «Все складывалось как нельзя лучше… и все это никуда не делось: осталось во мне в целости и сохранности», — похваляется он.

«Если я на том свете встречу Гитлера, — говорит Раппопорт, — то плюну ему в лицо — у меня на это полное право… — в этот момент на склад падает бомба, и ему приходится повысить голос: — Потому что он меня не одолел». Его бравада была отчасти обманом, но Леви она нравилась. «Если, к несчастью, кто‑нибудь из вас меня переживет, — объявляет Раппопорт, — вы сможете засвидетельствовать, что Леон Раппопорт получил то, что положено, не оставил после себя ни долгов, ни кредитов и не молил о сострадании». В ответ на эту похвальбу, достойную Фаринаты из «Божественной комедии» , Леви язвительно, но с долей уважения пишет: «У меня есть причина верить, что Раппопорт не выжил. А потому я полагаю своим долгом выполнить, насколько это в моих силах, возложенную на меня задачу».

Леви судил не только жертв Холокоста и преступников, но и тех, кто, стоя рядом, отворачивался, пока эти преступления совершались. И когда судил их, не знал, даст ли что‑то стоящее понимание того, какую роль они сыграли. И было что‑то в немцах, чего Леви так и не смог понять, хотя — и это важно — снова и снова повторял свои попытки.

Наиболее памятный для Леви образец такого немца — Фердинанд Мейер, химик, появляющийся в «Периодической системе» под именем Мюллера. Когда Леви оказался в химической лаборатории лагеря Моновиц‑Буна (Аушвиц III), Мейер ему помогал. Он дал Леви пару кожаных башмаков и, что не менее важно, обращался к нему на «вы» вместо обычного для немцев оскорбительного «ты» в разговоре с еврейскими заключенными. И тем не менее Мейер оставался одним из немецких господ, то есть находился по другую сторону непреодолимой стены.

Всю жизнь после Освенцима Мейера не покидало чувство вины. В 1967 году он вступил в переписку с Примо Леви, который отыскал его через общего друга. «Я очень обрадовался, — писал он, — что вы освободились из ада Аушвица». (Эти подробности позаимствованы мной из книги Йена Томсона — превосходной научной биографии Примо Леви.)

Леви испытывал смешанные чувства к Мейеру — видимо, тот умышленно не задумывался над истинным назначением Аушвица. Когда Леви спросил его, что ему известно о фабрике смерти в Биркенау, Мейер ответил: «Я недолго пробыл в Аушвице, и за все это время до меня не дошло ни одного случая, нацеленного на уничтожение евреев». По этому поводу Леви язвительно замечает в «Периодической системе»: «И конечно же, Мейер ни от кого, включая себя самого, не потребовал объяснений, хотя в ясные дни из лаборатории в Буне можно было видеть огни крематория».

Но далее Леви смягчается. «Я не любил его и не хотел видеть, — пишет он о Мейере, — но все же питал к нему некоторое уважение… Он не был трусом, не был глух или циничен, не приспосабливался, он пытался разобраться в собственном прошлом, но у него не сходились концы с концами, а когда он все же пытался их свести, то, возможно, немного жульничал». Его «осуждение нацизма было робким и уклончивым, но он не пытался его оправдать».

В конце концов, Леви решил, что Мейер не был «ни мерзавцем, ни героем», и его — они изложены в письмах — шаблонные представления о присущих человеку зле, варварстве и надежде казались Леви «лучше, чем напыщенная тупость других немцев: его усилия преодолеть прошлое были неуклюжи, немного нелепы и безрадостны, но, вызывая раздражение, все же не были непристойны. И разве он не дал мне башмаки?» После отчаянного звонка Мейера Леви согласился с ним встретиться, но эта встреча так и не состоялась: Мейер внезапно умер от сердечного приступа. Остались лишь отлично изложенные размышления Примо Леви об увертках и отговорках Мейера — и его, Леви, собственных усилиях достойно ответить немецкому химику.

Лишь очень немногие смогли уцелеть в лагере, не поступившись в той или иной степени своими представлениями о нравственности, писал Леви, и сам он не принадлежал к их числу. Он осознавал собственные нравственные утраты, как и то, что нельзя сравнивать вину жертв и вину убийц. Леви никогда не был жестоким, но он научился с безразличием наблюдать страдания других, как того и требовал страшный закон лагеря. Готовые принять смерть доходяги просто вызывали у него отвращение, убогие заключенные с их жалобами на тяжелую долю были бесполезны, а потому их следовало избегать.

Самым жестоким в Освенциме было то, что выживание одного, казалось, украдено у другого. Леви думал, что пережил селекцию октября 1944 года только потому, что эсэсовский офицер, определявший на глаз, кому жить, а кого отправить в газовую камеру, перепутал его с более крепким заключенным по имени Рене, который стоял рядом с ним в шеренге.

Эта особенность лагерной жизни, с таким мастерством показанная в книге «Человек ли это?», замещает более тяжкую утрату автора. Ванду Маэстро, возлюбленную Леви, депортировали в Аушвиц вместе с ним. Осенью 1944 года один итальянский друг увидел ее, «белую как мел», и услышал, как она сказала «эти ужасные слова, которые невозможно забыть: “Io non ritornerò” — “Я не вернусь домой”». В январе 1945 года Леви узнал, что Ванду, уже превратившуюся в живой скелет, несколько месяцев тому назад отправили в газовую камеру. «Я с поразительной ясностью осознал, что буду страдать из‑за ее гибели», — сказал он. «Леви предпочел бы умереть вместо Ванды», — пишет Йен Томсон.

В октябре 1945 года после долгих скитаний по советской зоне Леви добрался до Турина; первую ночь дома он спал, положив под подушку кусок хлеба. Своими воспоминаниями об Аушвице он делился со всеми, кто соглашался его слушать. Однажды в поезде какой‑то пассажир случайно подслушал Леви и попросил говорить громче — так захватил его рассказ.

Как и в этом поезде, Примо Леви заставляет слушать себя в своих книгах, причем слушать не только историю уничтожения евреев, но и столь же пронзительные истории, оставившие глубокие рубцы в более поздних временах. Он все еще требует, чтобы мы его слушали.

Оригинальная публикация: Primo Levi’s Comedy of Hell

Химия Примо Леви

Боль поэта, пережившего Освенцим