Каждую ночь молодой парк напротив второго христианского кладбища исчезает и на его месте прорастают из‑под земли дома‑призраки. Если бы они вымахивали в натуральную величину, то место, отведенное им на кладбище — между Безымянным переулком и городской тюрьмой — заняло бы несколько улиц. Осознавая это, дома по привычке ворчат, незлобно переругиваясь: «У меня три этажа, а у тебя один», — и теснятся, занимая отведенное смотрителем место.

Кладбище бестолково: ни улиц, ни тропинок, ни аллей. Дома захоронены в беспорядке. Возле погибшего от бомбы в сорок первом красавца‑особняка на Дерибасовской пристроился рассыпавшийся от старости одноэтажный дом на Новорыбной. А в некоторых могилах под одним и тем же номером покоятся и два, и три дома. С такими всегда сложно. Они гордятся своей родословной и династию ведут чуть ли не с 1794 года… Врут, как обычно. Откуда взяться в голой степи такому количеству домов? Но самозванцев нелегко поймать за руку и уличить во лжи. Они знают, что архивы сохранены лишь частично, и требуют повышенного к себе внимания, влажной ежедневной уборки, ограды, памятных табличек и свежих цветов. Ради сытной жизни аферисты готовы принять мусульманство и совершить хадж, осторожно намекая, что предки их были турецкими подданными, жившими в крепости Хаджибей.

В таких условиях трудно найти то, что ищешь. Многие могилы не ухожены, указатели домов стерты. Единственная надежда на случай — вдруг повезет… Постепенно глаза привыкают к темноте, и я могу разглядеть таблички в подъездах со списком ранее проживавших жильцов. Только сейчас их значительно больше, перечислены квартиросъемщики, жившие со дня основания дома и до его кончины. Имена ни о чем мне не говорят, но восхищает музыка фамилий: Бацилли, Белен де Баллю…

Я с трудом нахожу то, что искал: опрометчиво попавшее под бульдозер одноэтажное строение на Ремесленной, почти десятилетие притягивавшее меня к своим стенам. Как и положено бульдозеру, тот не думал извиняться — позвонил кому надо, и асфальтовый каток быстро стер следы преступления. Затем палач расшаркался, демонстрируя зевакам, что под асфальтовый каток лучше не попадать, и галантно предоставил освободившееся место новым хозяевам улицы — двум «мерседесам» и трем BMW.

Убийство было столь неожиданным, а продажная пресса, как всегда, столь молчалива, что я узнал о случившемся с большим опозданием и не был на похоронах. Хотя, думаю, не было ни похорон, ни поминок.

Из жильцов дома почти никого не осталось… В списке имен, к счастью сохранившемся, нахожу знакомые. Дора Блюменфельд. 1915–1942.

До войны у нее был любовник. Немец. Дора познакомилась с ним на пляже за два года до войны. И история их любви, рассказанная однажды под большим секретом соседке, два года, пока не началась война, будоражила двор. Женщины болтливы, и Дора не была исключением. По этой причине ее история кружным путем дошла до меня. Я расскажу ее так, как услышал…

— Этим летом я гостила у приятельницы, у нее дача в Люстдорфе, — откровенничала Дора с соседкой по кухне. — Шикарный пляж. Чистейшая вода, песок — чистое золото. По утрам парное молоко. А фрукта… Дешевле, чем на Привозе, раза в полтора! Все дни мы проводили на пляже. Как обычно бывает, в самый неподходящий момент Софочке приспичило. Ей уже три года, писять в песок неприлично. Что делать? Я взяла ее на руки и зашла в море. Яша захныкал: «Я тоже хочу купаться». — «Посмотри на себя, ты же весь синий», — увещевала я, но он продолжал канючить: «А Софе можно?!» Я говорю ему: «Если не замолкнешь, это последний твой пляж! Мы едем домой, и моря в этом году больше ты не увидишь!» Этот паразит быстро сообразил, что к чему, и сменил пластинку: «Я тоже хочу писять!» Короче, я уже готова была его убить! Такого позора я давно не имела. Тут, на мое счастье, появился Клаус и стал корчить Яшеньке рожи. Вначале они передразнивались. Потом Клаус обещал, что если он будет себя хорошо вести, то получит в подарок детскую удочку. А если мама разрешит, — и тут он так на меня посмотрел, что от волнения в жаркий день меня бросило в холод, — он возьмет его на лиман ловить раков. Я не заметила, как потеряла голову. Каждый день мы встречались на пляже — Клаус жил в Люстдорфе и летом работал спасателем на лодочной станции. Однажды он нас к себе пригласил. После пляжа дети притомились и быстро уснули. И я не устояла. С таким мужчиной разве сохранишь в неприкосновенности трусики? Клаус предлагал развестись и выйти за него замуж, но ты ведь знаешь, что я люблю Гришу. И дети его обожают, — делилась она с соседкой.

Курортный роман длился два года…

В июле сорок первого Гришу призвали в армию. Попытки Доры попасть в порт на любое уходящее из Одессы судно завершились провалом.

Клаус успокаивал: «Не волнуйся. Я тебя в обиду не дам. Возьми детей, ценные вещи и переезжай ко мне».

Так Дора и поступила.

А Клаус, когда появился приказ, грозящий смертной казнью за укрывательство евреев, выгнал гостей на улицу, забрав на хранение — его слова — «жидовское барахло».

Возвращаться трамваем Дора опасалась. Домой шла пешком. Дети устали, но не ссорились и не скулили. К дому подошли, едва стало темнеть. Во двор их не впустили: в квартирах, принадлежащих евреям, обживались новые хозяева. Увидев их, дворничиха испуганно замахала руками и пригрозила позвать жандармов. Дора выплакала два бутерброда для детей и поплелась искать новое убежище…

О дальнейшей судьбе ее мало что известно. В сорок втором году Кармалюк, ее бывший сосед, оказался в Доманевке, местечке, выбранном румынами для еврейского гетто. Там он увидел Софу и Яшу. Они узнали его и в голос заплакали: «Дяденька Кармалюк, заберите нас отсюда…» Он отдал им все продукты, которые были у него с собой, и со слезами на глазах уехал. Дети долго кричали ему вслед, и голос их звенит в ушах теперь уже у меня…

— А Дора, — завершил Кармалюк свой рассказ, — умерла еще зимой… Она и раньше была хлипкого здоровья…

Историю эту, ссылаясь на жену Кармалюка, рассказал мне Валька Котляр. Его имя также значится в списке жильцов, но, в отличие от многих, он давно обитает по ту сторону океана…

Я, сделав пару шагов и не разглядев в темноте лежащую на земле плиту, споткнулся и упал, больно ударившись коленом и до крови расцарапав ладони.

— Аккуратней! — недовольно закричал подо мной сиплый голос. — Если ослеп, возьми глаза в руки!

— Извините, — поднимаясь, раздосадованно произнес я. — Я действительно в темноте ничего не видел, но какого черта вы здесь разлеглись! Другого места, кроме как на кладбище, найти не могли?

— А это уже не твое дело, — огрызнулся голос и осторожно поинтересовался: — Вы еврей или мне показалось?

— Это имеет принципиальное значение? Мое имя Рафаэль‑Авраам‑Барух‑Шем‑Кевод…

— С вами все ясно, — засмеялся голос. — Могу пояснить, как я здесь оказался… Как родному человеку… Дом‑то мой невредим, а я, как видите, на кладбище.

— То есть? — растерялся я, не понимая, с кем, собственно, разговариваю.

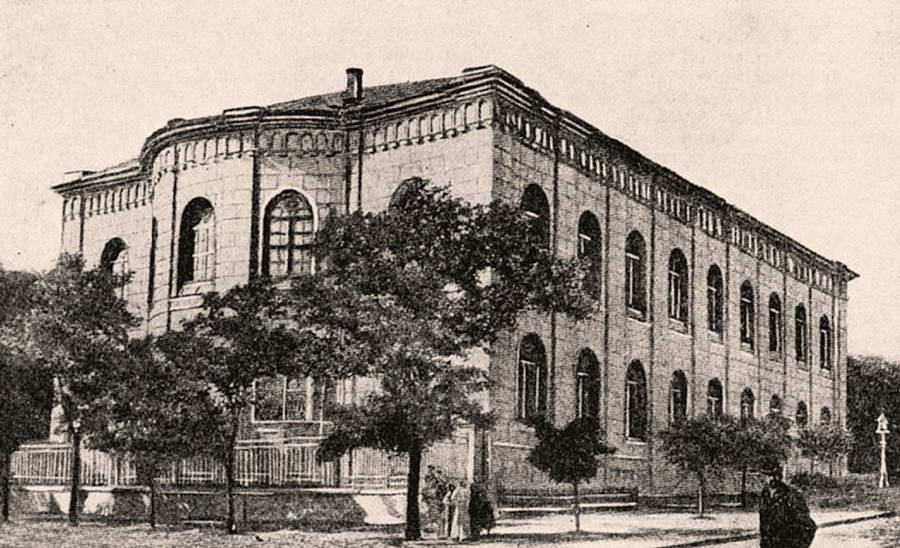

— Бывшая Главная синагога, — галантно представился собеседник. — В свидетельстве о рождении написано: «Улица Еврейская, двадцать пять».

— А теперь?

— Стены, крыша — на месте. За исключением того, что меня выгнали на улицу, переименованную в честь Августа Бебеля, к Одессе отношения не имеющего. В молитвенном зале — спортзал. А я вроде бы есть, а вроде бы умерла. На кладбище мне выделили участок под несуществующую могилу… Ждут, когда я добровольно уйду в землю…

— Думаю, это случится нескоро. Здание в хорошем состоянии… Кроме того, — вспомнил я, — на Екатерининской, тридцать три, такая же история приключилась. И что же? Недавно спортзал выселили, и костел вернулся в свой дом.

— Я знаю, — печально вздохнула синагога. — Костел жил здесь лет пятьдесят. Он очень переживал, осунулся, потерял лоск. Вместе с Бродской синагогой я его успокаивала: «Все будет хорошо; ты выглядишь молодцом, тебя рано еще хоронить». Костел к нам привык и по очереди предлагал руку и сердце то мне, то Бродской. Нам не хотелось его обижать, но приходилось вежливо отказывать: с костелом брак невозможен. Он до сих пор не может с этим смириться и от случая к случаю шлет сватов. Никак не может понять: единственное, на что может рассчитывать, — на дружбу домами. Не более того. Хотя положение его сейчас лучше нашего, он считает себя завидным женихом и рассчитывает на успех.

— Вот видите, времена меняются, — обрадовался я. — Год‑другой, и вы вернетесь под свою крышу.

— Ой, до чего вы наивный человек, — разволновалась синагога. — Как и все евреи, сколько вас ни учи. Хотите немного цифр? — И, не дожидаясь согласия, как по писаному заговорила: — В 1789 году, до взятия Хаджибея, в крепости проживало шесть евреев. По переписи 1897 года, в Одессе жило сто тридцать восемь тысяч девятьсот тридцать пять человек. Тридцать четыре и четыре десятых процента населения. В 1959 году — сто шесть тысяч семьсот, или шестнадцать процентов. А сейчас не наберется и сорока тысяч. Ежегодно город покидают несколько тысяч. Так что, — грустно резюмировала синагога, — когда власти выселят из моего дома спортзал, в Одессе останется такое же количество евреев, как во времена Хаджибея. И тогда я сама закопаю себя в землю.

— Надеюсь, этого не произойдет, — неуверенно запротестовал я и поспешно сменил тему. — Обо что я споткнулся? Болит до сих пор…

— А… — оживилась синагога. — Это мое надгробие. Указатель того, что место занято. — Она замолчала и, как мне показалось, задумалась. — Ты не мог бы, — попросила она, когда я уже намеревался отойти, — подойти ближе. Кажется… Впрочем, я могу ошибаться — прошло столько лет…

Я послушно сделал шаг и носком туфли уперся в плиту.

— Наклонись, я хочу получше разглядеть тебя. — Я выполнил просьбу, в свою очередь также стараясь рассмотреть собеседника, но, кроме надписи на непонятном мне языке, ничего не увидел. — Так оно и есть! — радостно воскликнула синагога. — Я не ошиблась. Очень похож…

— На кого?

— На своего деда… Я его знала.

— Какого деда? Самуила?

— Да‑да… Самуила. Он был хорошим евреем и не пропускал ни одной субботы. Правда… — запнулась синагога.

— Что правда?

— Он был вспыльчивым юношей. Ходил с револьвером… Я говорила ему: «Самуил, самооборона — это не выход. Три десятка пистолетов разъяренную толпу не разгонят. Только раззадорят».

— Когда это было? — в замешательстве произнес я, воссоздавая в памяти забытый за давностью лет облик деда.

— В девятьсот четвертом, после печально известного кишиневского погрома. Деду твоему в тот год исполнилось шестнадцать. Он был щупленьким мальчиком, на вид — лет двенадцать. Собирался жениться на Циле, дочери приказчика из бакалейной лавки.

— Бабушку мою звали Саррой. Ты что‑то путаешь…

— Где тебя учили перебивать старших? — вспыхнула синагога. — В твоей русской школе? Сарра появилась потом, — успокоившись, продолжила синагога. — В девятьсот десятом. А в четвертом в Одессе боялись повторения Кишинева, только об этом и говорили. Во всех синагогах молодежь сотрясала воздух. Я знала: горстка храбрецов не остановит погром. И пожилые евреи, многое на своем веку повидавшие, со мной соглашались. Жаботинский горячился, было в нем что‑то от Маккавеев: «Пусть только сунутся: у нас есть чем их встретить. Мы им устроим праздник на нашей улице!»

— А что дедушка?

— Он послушал меня и отдал револьвер раввину. Я же говорю, он был хорошим евреем и не пропускал ни одной субботы, — синагога грустно вздохнула. — Женился на Циле. А на следующий год, во время одесского погрома, самого кровавого из всех дореволюционных, Цилю убили. Трехмесячного сына пьяный биндюжник схватил за ножки и с размаху шмякнул головой о стену… Самуил был в те дни в Могилеве. Даже на похоронах не присутствовал. Приехал — квартира сожжена, два трупа на кладбище. Он обезумел от горя. Плакал, хотел повеситься. Сколько трудов стоило его удержать, — голос синагоги дрогнул. — А на бабушке твоей он женился потом. Она была старше его на три года, но Самуилу сказали, что они одногодки. Об обмане он так и не узнал и с Б‑жьей помощью прожил с ней пятьдесят лет.

Стало светать. Дома исчезли, растворились в тумане. Я стоял на вытоптанной траве, передо мной лежал булыжник, из тех, коим мостили когда‑то улицы, а вокруг заговорщицки зеленел молодой парк. Кладбище испарилось.

Что это было? Если все происшедшее этой ночью не бред и не галлюцинации, то, может, «мой» одноэтажный дом не погиб? И как тридцать лет назад, я подойду к окну одноклассницы, Аси Телал, постучу в стекло, и мама ее прокричит, что она вот‑вот должна подойти…

Язык никогда не живет в согласии с головой — только раздельно. Ноги, как верный пес, не успеешь подумать, несутся напропалую: иногда против воли, иногда угадывая еще не осознанное желание…

Уже издали я увидел: «моего» дома нет. Хотя неподалеку подобных домов немало. На Маразлиевской, Базарной, Новорыбной доживают свой век вросшие в землю одноэтажные здания, ветхие, полуобвалившиеся, упрямо цепляющиеся за прошедшую жизнь.

Я кладу на асфальт ромашки, примерно на то самое место, где было Асино окно, и стремительно ухожу, не желая наблюдать, как через считаные минуты их презрительно раздавят величавые «мерсы», прошипев цветаевские строки:

За городом! Понимаешь? За!

Вне! Перешед вал!

Жизнь — это место, где жить нельзя:

Ев–рейский квартал…

Как геморе-нигн спас жизнь

Вам взлет разрешен