Каждый раз, когда я заполняю анкету, у меня портится настроение. Доходишь до пятого пункта и, хочешь не хочешь, надо писать: еврей. А потом графа — родители. Ну, если знаменитую французскую актрису звали Сара Бернар, это можно как‑то простить. Но когда Саррой зовут твою маму, то ты понимаешь, что это наводит на грустные размышления. Кроме того, нужно было ответить на весьма каверзный вопрос: был ли ты на временно оккупированной немцами территории? Написать, что не был, значит соврать. А если был, возникает ряд новых, недоуменных вопросов: Как это — был?! Почему же тебя немцы не расстреляли, как других евреев? Чем ты лучше? В общем, в анкете я писал, что не был в оккупации. А вам я признаюсь, что был, и расскажу, как это случилось…

Но если позволите, начну с более ранних событий. Дело в том, что неприятности, связанные с национальностью, у меня начались буквально с рождения. Мать, отец и сестра Нонка жили тогда в городе Грозном у родителей отца. Мой дед Семен Григорьевич, высокий, худой, суровый старик с кустистыми бровями, был жестянщиком. Каждое утро он направлялся на базар, в свою мастерскую, где лудил веда и кастрюли. Там же, ловко орудуя деревянным молотком, он делал из белого, словно покрытого снежинками, цинка ведра, корыта, совки.

Вечером в пятницу дед набрасывал на себя белое с черными полосками шелковое покрывало — талес — и принимался за молитву. Как‑то осенью, закончив молитву, он делая вид, что эту идею подал ему лично Б‑г, строго посмотрел сначала на отца, потом на мать и, ткнув пальцем в сторону цинкового корыта, в котором за неимением детской кроватки возлежал я, произнес:

— Мальчику надо сделать обрезание!

Моя решительная мама поджала губы и тут же выложила убийственный контраргумент:

— Папа, вы не заметили, что в 1917 году власть изменилась!

Снимая талес, дед ответил:

— Власть изменилась, а Б‑г‑таки остался прежним…

Б‑жественное начало взяло верх над светским и Советским…

Мне пять лет. Мы переехали в Ростов и живем в квартире, которую надстроили над первым этажом, на улице, при царе носившей название Николаевская, а при социализме — Социалистическая. Отец работает агентом по снабжению, что в то время больших материальных благ, в отличие от наших дней, не приносило. Мама не работала.

— Лучше я не куплю себе лишнего платья, но дети будут присмотрены, — любила повторять она.

Когда приближалось время обеда, мама писала на листочке бумаги меню и всовывала его в расщепленную деревяшку:

1. Суп‑консоме

2. Жаркое а‑ля Рус

3. Кофе по‑турецки

Звучало это таинственно и заманчиво, а на деле оказывалось постным перловым супом и тушеной картошкой без мяса…

Елку мы наряжали и праздновали Новый год третьего или четвертого января. Не по каким‑то религиозным соображениям, а потому, что в эти дни зеленую красавицу уже выбрасывали из находившейся рядом гостиницы «Интурист». Елочные игрушки мы делали из скорлупы использованных яиц, картона, ваты. А елку устанавливали в старый валенок…

Конец 30‑х годов. На нашей улице ежедневно выстраивается огромная очередь за «мануфактурой». Пето. Жарища. Я потихоньку наполняю чайник холодной водой и иду торговать. Люди берут: пить‑то хочется. Стакан — 3 копейки! За этим занятием меня как‑то застал отец. Он взял меня за плечо и повел домой.

— Сынок, в Торе сказано, — отец показывает пальцем на висящую на стене книжную полку, — что воду жаждущим нужно давать, а не про— давать!

И хотя на полке никакой Торы не было, на этом мой бизнес закончился. Более того, тоненькая коммерческая лоза была подрублена и уже никогда не дала всходов…

Кстати, вы догадались, что героиня моего повествования — моя мама? Ее фотопортрет висит у меня над пианино: она, двадцатилетняя, красивая, сложив руки на груди, позирует фотографу. Большие карие глаза, тонкие брови, крохотный симпатичный носик, родинка на правой щечке — она неотразима!

В очередях и трамваях ей частенько делали «комплименты»:

— Ну, вы совсем не похожи на еврейку!

При всей внешней хрупкости, небольшом росте она была в нашей семье безусловным и непререкаемым лидером, человеком властным и решительным. Что и подтвердилось в трагический для нас момент.

Родители при нас, детях, никогда не вели разговоры о политике, Ленине, Сталине. Но от жизни не скроешься: однажды поздно вечером в нашем доме появилась мамина старшая сестра, тетя Рахиль. Она с мужем и дочкой Соней жила в Москве. Мужа, обыкновенного инженера‑сантехника, арестовало ГПУ. Из документов о реабилитации, полученных Соней в 60-е годы, стало известно, что он умер от инфаркта в том же, 1940‑м году, в котором был арестован.

Чтобы не последовать за мужем в тюрьму, тетя Рахиль Соньку отвезла в Кисловодск к родителям, а сама приехала к нам. Выходила она из дому только поздним вечером, когда наступала темнота и во дворе никого не было. Обычно меня высылали на рекогносцировку. Все‑таки вездесущая соседка Сима «засекла» тетю Рахиль и на следующий день вкрадчиво спросила у меня:

— Юрочка, кто это от вас вчера выходил?

— Тетя Сима, вы же видели, что я был отвернутым! — ответил я, чем стяжал себе в нашей семье славу дипломата.

Вскоре тетя уехала в Кисловодск. Утром 22 июня 1941 года черный круг репродуктора прохрипел: «Война…» В один из воскресных дней немецкий самолет сбросил бомбу на многолюдный и шумный ростовский базар… Город оцепенел от горя и предчувствия новых бед…

Отца мобилизовали, в один из первых дней войны. Он появился дома в офицерской шинели, с пистолетом «ТТ» в кожаной кобуре. Часть отца стояла на окраине Ростова, но как‑то зимой в городе стала слышна канонада, и через несколько дней наши войска с боями оставили город Ростов. Приход немцев явился для нас полнейшей неожиданностью, эвакуироваться мы не успели…

Немцы пробыли в Ростове около двух недель. Наши войска снова вступили в город. Однако к лету бомбардировки усилились, и вскоре стало ясно, что наши вновь покидают Ростов… Тут и мы решили бежать. Почему мы не уехали заблаговременно — не знаю. Когда мы шли к переправе через Дон, все вокруг горело, рвались снаряды, немцы входили в город…

Наш путь пролегал через огромное поле. Мама торопила Нонку и меня. Было очень жарко, но густой аромат трав, стрекот кузнечиков настраивал на какой‑то благодушный лад. Только близкие разрывы не давали забыто о войне, наступавшей нам на пятки…

Я взглянул направо и… мама дорогая: в сорока шагах от нас в траве лежал немец! Его автомат, направленный в нашу сторону, тускло поблескивал на солнце. Мама сжала до боли мою руку и прошептала:

— Не смотри туда!

Мы прошли, делая вид, что не замечаем его. Он предпочел сделать то же самое…

Наконец мы добрались до переправы через Дон. Но здесь мы поняли, что наше дело безнадежно: на хлипкий понтонный мост волна за волной налетали немецкие «Мессершмитты» и «Хейнкели». На бугре у переправы был установлен старенький пулемет «Максим», из которого в небо неслись очереди, не причинявшие самолетам никакого вреда. Через мост шли войска и техника. Одна из машин заглохла на середине моста, и ее тут же сбросили в Дон!

Скорей отсюда! Мама подхватила нас и побежала влево вдоль реки. Не знаю, на что она надеялась, но через некоторое время мы увидели баркас с людьми, уже отчаливавший от берега.

Мама бросилась к владельцу лодки:

— Миленький, спаси нас, ради Б‑га! Ведь погибну с детьми!

— Да куда же я вас посажу?! — ответил тот. — Да не суй мне деньги — на что они мне?!

Мать смекнула:

— Родненький, вот у меня мешок с махоркой, она-то понадобится?

Хозяин баркаса взглянул на мешок, и махнул рукой:

— Садитесь, авось не потонем!

Мы забрались в лодку, и она, чуть ли не зачерпывая бортами зеленоватую донскую воду, двинулась к противоположному берегу. Я старался не дышать, боясь, что лишний глоток воздуха может превратить наш Ноев ковчег в подводную лодку. Но все обошлось…

Как только баркас причалил к берегу, мы, подхватив вещи, поспешили к станции со зловещим названием «Злодейская». Станцию почти непрерывно бомбили немцы. Едва мы отбежали от нее и спрятались в окопе, как с неба посыпались бомбы… Несколько из них попало в санитарный поезд с ранеными. Описать этот ужас невозможно….

Когда налет закончился, мама куда‑то убежала и вернулась с бутылкой теплого от палящего солнца молока и несколькими морковками. Еще через час мы погрузились на открытую платформу с металлической фермой, и поезд повез нас в южном направлении.

И вот мы в Кисловодске! В этом городке собралась наша большая родня: в двухкомнатной квартирке, которую снимали бабушка и дедушка, кроме них и нас, жили тетя Рахиль с Соней. Сонька каждый день отправлялась на работу в госпиталь, разместившийся в бывшем санатории.

В чистом солнечном и тихом Кисловодске почти не чувствовалось, что где‑то идет война. Дед шил тюбетейки из ковровой ткани и кепки из парусины. Его маленькая, как гнездо птицы, мастерская притулилась к краю высокого берега реки Подкумок. Я любил приходить к деду и наблюдать за его работой. Мне нравилось трогать желтые полированные болванки, на которых, как на лысинах, красовались цветные тюбетейки. Их охотно покупали и отдыхающие, и жители.

Дедушка, не отрываясь от работы, расспрашивал меня, что я успел прочесть за утро, сходил ли за хлебом, какие новости дома, что готовит на обед бабушка… Потом дед давал мне деньги на пирожное, и я отправлялся в город на прогулку в парк. Здесь благоухали розы, «Стеклянная струя» поражала мое воображение, но больше всего я любил заходить в нарзанную галерею: ослепительно красивые девушки в белых фартучках откуда‑то снизу, из беломраморного пространства, выносили стаканы с нарзаном!

Ах, как все было прекрасно и безмятежно, пока однажды утром к нам в окно не постучал мой дружок Сенька, озороватый и непричесанный парниша лет десяти, общаться с которым мне было категорически запрещено по морально‑этическим соображениям. Когда я выскочил во двор, Сенька, перебирая от нетерпения ногами, выпалил:

— Сидите вы тут и ничего не знаете, а в магазинах все без денег дают!

— Неужели коммунизм?! — ахнул я.

— Идем, сам увидишь…

Да, когда мы примчались на Минутку — улицу, ведущую к вокзалу, на которой располагались многочисленные магазины, то увидели сказочную картину! Двери всех магазинов были распахнуты настежь, продавцов не было, в магазины входили люди и брали все, что им понравится! Я взял себе стэк — палочку с выжженными узорами и шахматы — предмет моих давних детских мечтаний. Меня удивляли недалекие взрослые, которые, не понимая своего интереса, почему‑то ломились в соседний магазин с названием «Ювелирные изделия».

Суть происходящего мне открылась в этот же день чуть позже: оказалось, что из города ушла наша армия. На следующий день пришли немцы. Первые из них появились на мотоциклах, это была полевая жандармерия. На груди у них висели полукруглые оловянные таблички с надписью: «С нами Б‑г!» За ними двигались грузовики, в которых на скамьях вдоль бортов сидели автоматчики…

«Новый немецкий порядок» заявил о себе сразу же расклеенными по Кисловодску приказами, часть из них касалась непосредственно нас:

«Всем евреям необходимо зарегистрироваться в трехдневный срок».

«Все евреи должны нашить на верхнюю одежду желтую шестиконечную звезду и не выходить без нее на улицу…»

«За невыполнение… За неподчинение… За… За…»

Приказ носить желтую звезду я проигнорировал, в связи с чем не могу сказать, как себя чувствует человек, идущий по улицам с этим отличительным знаком.

А трагические события приближались… Наша Сонька выходила в военном госпитале молоденького летчика Диму и еще до прихода немцев успела выйти за него замуж. Родители Димы жили в Кисловодске, поэтому и она поселилась на окраине города, в поселке Подкумок. Как‑то Сонька прибежала со страшной новостью: вечером они слышали выстрелы, а рано утром выяснилось, что немцы расстреляли две еврейские семьи, живущие в пятистах метрах от их дома. На следующий день по городу был расклеен приказ:

«Все евреи должны прибыть на сборный пункт для переселения в особый, специально для них предназначенный район. При себе иметь ценные веіци, одежду, питание… За неподчинение…»

Это был конец… Бабушка, дедушка и тетя Рахиль, поцеловав нас, отправились на сборный пункт, навстречу своей смерти…

Сонька осталась в живых, так как Дима был русским, а членов смешанных браков они, т.е. нацисты, сначала не трогали…

Мы не пошли на сборный пункт, какой‑то мамин знакомый, дядя Володя, обещал переправить нас в горы, туда, где еще не было немцев. Конечно, шансы на спасение были минимальными, но мама решила борються за наши жизни до конца.

Бабушку, дедушку и тетю Рахиль вместе с десятками тысяч других евреев расстреляли в те дни под Минеральными Водами…

К счастью, мы не были «типичными» евреями, нас принимали и за грузин, и за армян. На окраине Кисловодска, где мама сняла комнату, мы жили в относительной безопасности. Но добиться чего‑либо от дяди Володи, который должен был доставить нас в горы, не удалось. Он крутил, врал, ссылался на то, что кто‑то его подводит…

Я же в те дни занялся бессмысленной и смертельной игрой: вместе с соседскими мальчишками бегал к обочине шоссе и швырял камни в проходящие немецкие машины. Обычно, если машина притормаживала, мы сквозь кусты шиповника бросались наутек к ближайшему оврагу. Но как‑то мы «обстреляли» черный открытый «Опель‑капитан» с эсесовцами. Я увидел, как сидящий на заднем сидении офицер схватил автомат…

— Атас! — крикун ля, и мы бросились в кусты. Вслед раздалась автоматная очередь, но, слава Б‑гу, обошлось…

Дядя Володя исчез, и мама решила перебираться в Пятигорск. Почему в Пятигорск? Во— первых, там нас не знали, во‑вторых, в Пятигорске жили друзья детства мамы и папы Гуськовы. Собрав вещи, мы вышли на дорогу. На немецком грузовике мы добрались до города. У Гуськовых был собственный дом и сад, обнесенный высоким зеленым забором. Дождавшись темноты, мы постучали в парадную дверь.

— Кто там? — спросили из‑за двери.

— Открой, Маша, свои, — негромко ответила мама.

Мария Петровна впустила нас, они обнялись с мамой и заплакали…

— Мы не надолго, Маша, — вытирая слезы, сказала мама. — Видишь, как все получилось…

— Да что ты, Сарра, живите. Куда же вы денетесь?

Действительно, куда? Но и оставаться у Гуськовых было нельзя: по городу были расклеены приказы: «За сокрытие лиц еврейской национальности — расстрел…»

— Не могут ради нас люди жить под страхом смерти, — объяснила нам мама. — Через несколько дней надо будет уйти…

Днем приняв все меры предосторожности, мы выскользнули из дома Гуськовых и отправились на бульвар. Ласковое осеннее солнце, цветы на клумбах, зеленые деревья, гуляющие люди… Если бы не мелькающие там и тут армейские и черные эсесовские мундиры, можно было забыть о войне, о том, что нас ожидает.

На бульваре продавали цветы, на лотках были разложены пирожные, и стоили они, как я помню, 15 рублей!

Положение между тем становилось критическим: подвергать смертельной опасности Гуськовых — Марию Ивановну и ее двух дочерей — мы больше не могли. Надежда оставалась только на Б‑га. И Он, вероятно, подумал:

— Ну, хорошо, если эта женщина, понадеялась на меня, спасла своих двух детей и себя от фашистской пули, то почему бы мне немножко ей не помочь?!

Утром на барахолке, куда мама пришла, чтобы продать кое‑какие вещички, жить‑то надо, к ней вдруг обратился стоящий поблизости чернявый мужчина:

— Сарра, что ты тут делаешь?

Мама вздрогнула и повернула голову на голос: перед ней стоял приятель отца по реальному училищу Жора Манаян.

— Тише, Жора, — прошептала она, — тише. Что я тут делаю? Ищу смерть… А ты как здесь очутился?

Они отошли в сторону. Жора объяснил:

— После ранения я попал в госпиталь. Вывезти нас не успели. Когда пришли немцы, они меня поставили перед выбором: лагерь для военнопленных или… Короче, я служу в полиции. — Жора переложил палочку, на которую опирался, из одной руки в другую. — Я что‑то могу для тебя сделать?

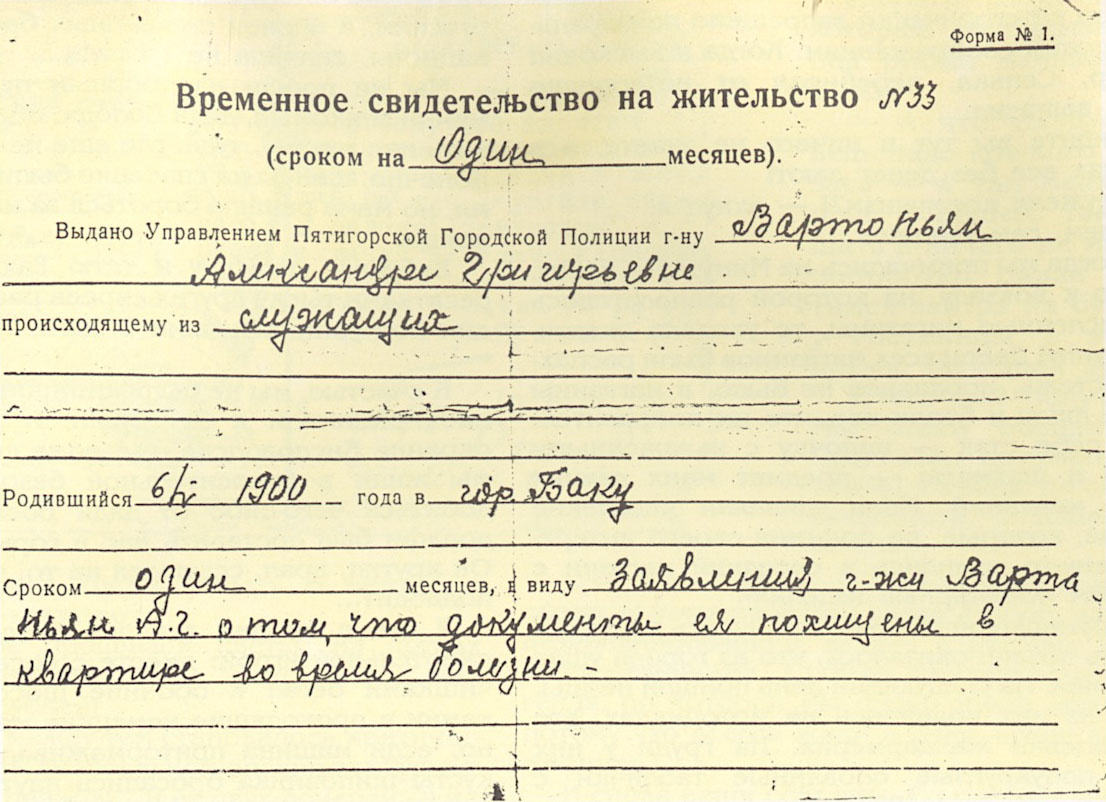

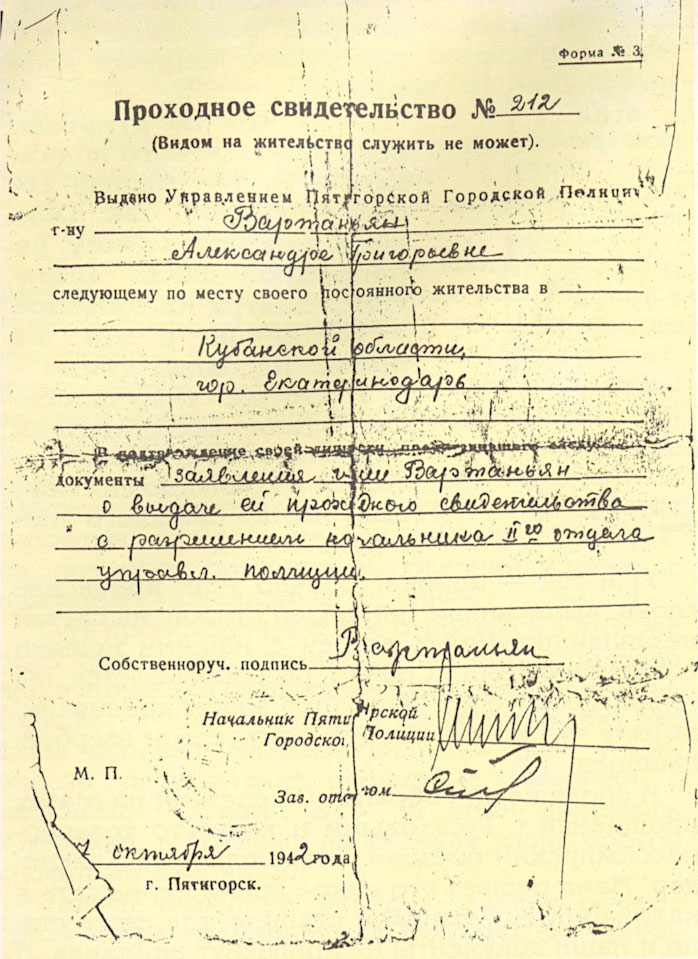

— Конечно: не выдать немцам! — грустно пошутила мама. — Понимаешь, мы совсем без документов, паспорт, в котором стоит национальность, я спрятала… Вот если бы достать какую‑нибудь официальную бумагу, документ… Я отдала бы за нее любые деньги!

— У тебя есть любые деньги? — улыбнулся Жора. — Очевидно, поэтому ты вынесла на барахолку последние шмотки!

Мама покачала головой:

— Да, ты прав. Но у меня есть золотые часы — подарок мужа, твоего друга.

Жора взглянул на часы, которые выглядывали из-под рукава маминой кофточки:

— А что ты думаешь, ведь надо кое‑кого подмазать — я там мелкая сошка. В общем, так. Обещать я ничего не могу, но попробую. Давай встретимся завтра на бульваре у гостиницы в это же время. Не падай духом!

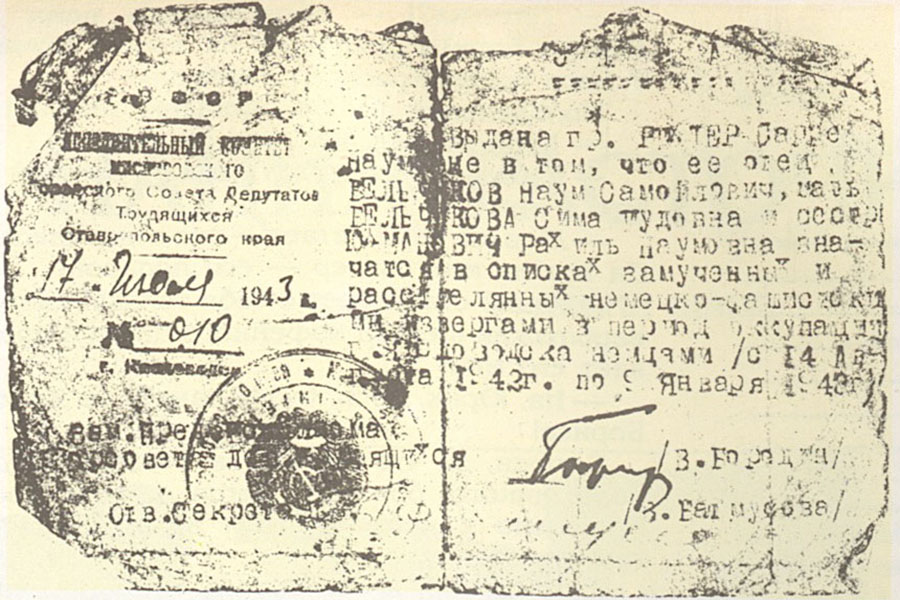

И что же? Получилось! Мы стали обладателями чудесного документа, который я храню до сих пор, документа, спасшего нам жизнь.

Ура! Мы — армяне! Срочно учим армянские слова, выписанные нам дядей Жорой, на случай незапланированных встреч с нашими новыми соплеменниками. Срочно разрабатывается легенда, по которой мы плохо знаем армянский, потому что всегда жили в Баку, среди азербайджанцев.

И снова вещи собраны. Со слезами на глазах прощаемся с Гуськовыми и каким‑то товарно— пассажирским поездом отправляемся в Краснодар. Мама решает это лихое время переждать в какой‑нибудь кубанской станице, где нет гестапо и наши документы не привлекут внимания. В станице Тбилисской мы снимаем комнатку в хате неподалеку от шоссейной дороги…

Ах, какая все‑таки чудесная штука жизнь, когда ее у тебя чуть‑чуть не отняли! Пусть холодно, пусть голодно, пусть страшно — но это жизнь! Наши вещи, покрывала, наволочки, кофточки и платья, шли в обмен на молоко, муку, подсолнечное масло. Каких‑либо других продуктов я не припомню. Раз в 2‑3 недели хозяйка, пекла в русской печи хлеб, этому прекрасному ремеслу она научила и маму. Хлеб был белый, пышный, с румяной корочкой, необычайно вкусный! Впрочем, вкусным было все, что удавалось раздобыть. Как-то я пошел нарвать сухого бурьяна для топки и нашел яйцо: видимо, какая‑то чокнутая курица решила снести его в неположенном месте… Ах. Как это было вкусно — яичница из одного яйца на троих! Праздник!

Через станицу Тбилисскую шли в южном направлении сплошным потоком наступающие немецкие войска. Дом, в котором мы жили, располагался у дороги, и почти каждую ночь немцы жаловали к нам на ночлег. Однажды под вечер у нас остановились молодой офицер с денщиком. Офицер был из аристократической семьи, а денщик, пожилой, усталый немец, всю жизнь служил в их доме камердинером. Офицер как‑то сразу выделил маму, называл ее «фрау официр» — жена офицера. Нам он сунул шоколадку, а маме доверительно сказал:

— Мадам, поверьте мне, Сталин — капут, Гитлер — капут, война — капут!

Да, истина, может быть, и банальная, но не могу не сказать: были немцы и немцы…

Не забуду, как эсесовцы гнали через нашу станицу колонну военнопленных, солдат и офицеров Красной Армии. Впереди, сзади, по бокам шагали автоматчики с овчарками…

Стоявшие у дороги женщины и дети, жители станицы, бросали голодным и оборванным пленным хлеб. Но если кто‑то останавливался или делал шаг в сторону от колонны, чтобы подобрать кусок хлеба, раздавалась автоматная очередь. Колонна прошла, а на шоссе остались трупы людей в армейских шинелях. Этого не забыть и не простить!

Ни газет, ни радио в станице не было, об изменениях на фронте можно было судить по некоторым признакам: поток немцев стал двигаться в обратном направлении! «Немцы уходят!» — поползло по станице. А когда на станицу опускалась тихая звездная южная ночь, стали слышны далекие артиллерийские выстрелы…

И вот уже наши останавливаются у нас.

— Вы откуда, ребята, и куда? — спрашивает их мама.

— Летчики, двигаемся к месту нового назначения.

— Летчики?! — обрадовалась мама. — А майора Бориса Эренбурга не знаете случайно? У него орден Красного Знамени!

Молоденький летчик, Аркадий, улыбается:

— Бориса? Как же, друг он мой!

— Правда?! — радуется мама. — Это мой брат! Что с ним?

— Жив он, жив! Летает — что с ним сделается! Да вот на мне свитер — его подарок!

Аркадий стаскивает с себя теплый свитер из верблюжей шерсти кофейного цвета и протягивает его мне:

— На, Юрик, носи, будет память от меня и от Бориса!

Г‑споди, да что же это за счастье, когда не надо никого бояться, когда кругом свои и буквально с неба на тебя валятся чудесные теплые свитера!

Мама пошла к коменданту станицы, майору Петрову, и предъявила припрятанные документы. Он покопался в оставленных немцами документах и, найдя какой‑то листок, присвистнул:

— Да вы, гражданочка, в рубашке родились. Вы в этом немецком списке числитесь как подозрительные и подлежащие ликвидации!

Тут же майор выписал нам временные документы, и как только из Краснодара на юг пошли поезда, мы отправились в горд Грозный, где жили дедушка и бабушка — родители отца.

Отец приехал на побывку из Сталинграда после победы на Волге. На его гимнастерке блестела медаль, каких в Грозном еще никто не видел! Я ходил с отцом ужасно гордый, как будто это я разгромил фашистов в этом знаменитом сражении.

Потом мы вернулись в Ростов, к себе домой. И вот наступила ночь, когда во всем городе зажглись окна — это пришла Победа!

И была жизнь… Был наш замечательный класс с гениальным Аликом Левицким, который писал сочинения исключительно в стихах! Был Ленька Русак, в самый разгар антисемитской кампании написавший заявление: «Прошу впредь считать меня евреем»…

И была любовь… Были и, слава Б‑гу, есть дети…

А вот мама и папа спят вечным сном на Южном кладбище в Петербурге… Мамочкин портрет висит у меня над пианино, и, когда кто‑нибудь спрашивает меня, кто это, я отвечаю:

— Это моя мама. Она — мать‑героиня.

— У тебя так много братьев и сестер?!

— Да нет, у нас только двое, Понка и я. Но ведь мама спасла нас, как бы родила второй раз. Значит, дважды два — четыре… И потом, разве то, что совершила мама, не героизм? Вот и смотрит с портрета своими большими карими глазами моя мама — молодая, красивая, мужественная… Героиня еврейской национальности…

(Опубликовано в №№ 18–19)

Неизвестная

«На днях я был ранен…»