Как египетский врач спас девочку‑еврейку в нацистском Берлине

Однажды в 1943 году Мухаммед Хельми, египетский врач, живший в Германии, получил ужасающий вызов, пишет журналист The Times of Israel Роберт Филпот. Вместе со своей племянницей Надей он должен был явиться в отель «Принц Альбрехт» — печально известную резиденцию СС.

Прибывших Хельми и Надю провели в комнату, в которой находилась толпа из нескольких десятков человек. В центре стоял Амин аль‑Хусейни — ярый антисемит, пронацистский великий муфтий Иерусалима, который был почетным гостем Третьего рейха в течение двух лет. Он также являлся заметным символом усилий Гитлера по интеграции в мусульманском мире.

Нацисты доверяли Хельми, и он понял причину вызова: необходимость оказания медицинской помощи собратьям‑мусульманам.

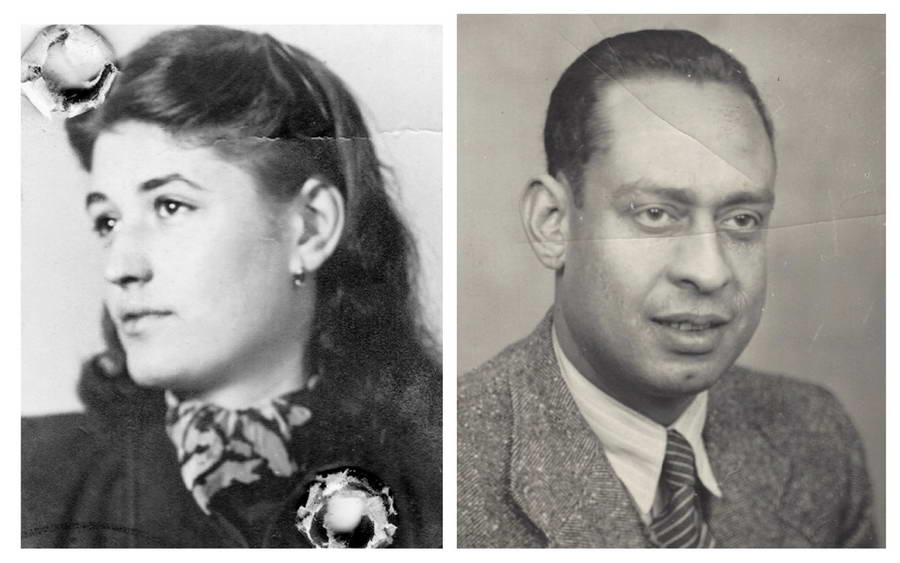

Но, как пишет немецкий журналист Ронен Штайнке в своей новой книге, встреча эта на деле была далеко не такой, какой выглядела с точки зрения нацистов: Хельми не был их сторонником, а сопровождавшая его девушка не была ни его племянницей, ни даже мусульманкой. 17‑летняя Анна Борос была еврейкой, за которой охотилось гестапо и которую доктор прятал на тот момент уже в течение года.

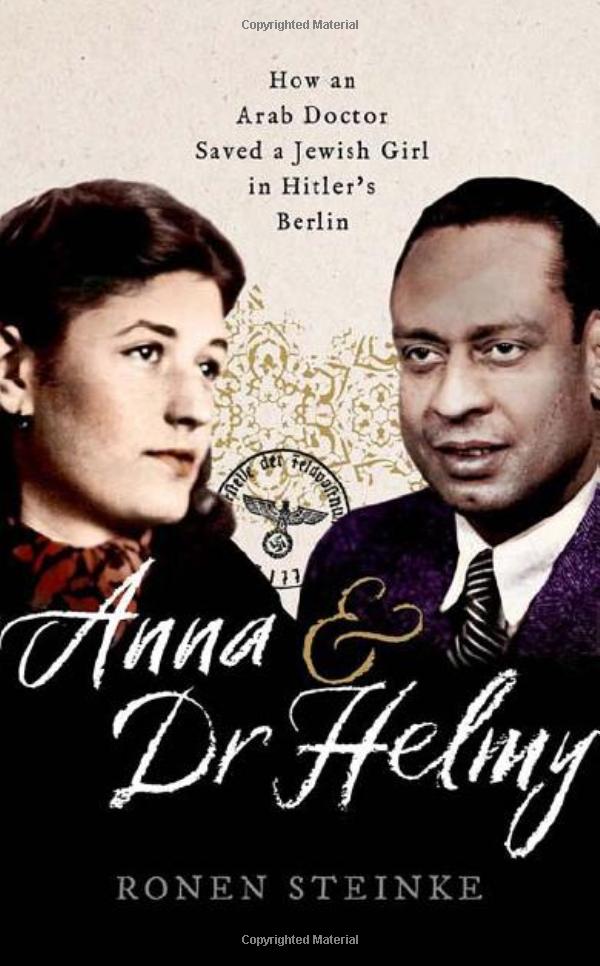

Книга под названием «Анна и доктор Хельми: Как врач‑араб спас девушку‑еврейку в гитлеровском Берлине» — это захватывающий, а иногда просто душераздирающий рассказ о замечательной, но ранее неизвестной истории храбрости и блефа.

Сын майора египетской армии, Хельми приехал в Берлин в 1922 году, чтобы изучать медицину. Десять лет спустя он все еще находился в столице Германии, став протеже выдающегося еврейского врача, профессора Георга Клемперера, под руководством которого работал в престижной городской больнице Роберта Коха в Моабите.

Среди тысяч жертв печально известного антиеврейского бойкота 1 апреля 1933 года оказались и врачи Моабита, две трети которых были евреями. Выгнанные нацистскими штурмовиками из больницы и доставленные в бывшие армейские казармы, они были жестоко избиты, некоторые скончались впоследствии от ран.

Хельми не стал жертвой этой чистки и, воспользовавшись отсутствием евреев в медицине, сильно преуспел в карьере. В возрасте 31 года он быстро прошел путь от младшего врача до старшего. Нацисты «давали ему привилегии и фактически делали его сообщником, деля с ним добычу, — поясняет Штайнке. — Было время, когда это в какой‑то степени сработало: он не был полностью против режима. В целом он не интересовался политикой. Происходил из среды египетских военных, которые не были ни особенно прогрессивными, ни гуманистическими».

Руководители больницы, в которой работал Хельми, считали его как минимум не враждебным нацистам. «Хотя доктор Хельми был иностранцем, его поведение демонстрировало прогерманскую позицию», — говорится в отчете за 1934 год. Позже Хельми вежливо скажет о своем согласии с новыми властями Германии: «Появились вакансии».

То, что Хельми стал процветать в нацистском Берлине, отражало более широкую попытку Третьего рейха охватить своим влиянием Ближний Восток и арабский мир — и, возможно, создать там союзы против Великобритании и Франции. Нацистский пропагандист Йозеф Геббельс приказал прессе прекратить нападки на мусульман, а Нюрнбергские законы были составлены так, чтобы не затрагивать арабов. На встрече в июле 1936 года, организованной министерством иностранных дел в Берлине, было решено, что, хотя арабы могут не иметь расового «родства» с арийцами, они должны быть поставлены в «равное положение» с другими европейцами.

Так, еще в 1934 году начальник Хельми в Моабите описал его назначение в больницу как «весьма желательное в интересах немцев за границей, согласно заявлениям министерства иностранных дел и египетской миссии».

Однако со временем Хельми стал более политизированным и постепенно настроился решительно против режима. Источником недовольства доктора стали его новые, назначенные нацистами коллеги‑медики, выбранные из‑за их лояльности, а не опыта. Они демонстрировали поразительную смесь бессердечия и некомпетентности по отношению к пациентам. По мере того, как репутация Моабита падала, водители машин скорой помощи рекомендовали даже пациентам избегать посещения этой больницы.

Гордый своей научной квалификацией и профессионально оскорбленный, Хельми не сдерживался, критикуя врачей‑нацистов. Как сердито выразился один старший врач, Хельми «без сожаления нанес ущерб репутации немецких врачей перед пациентами и медперсоналом». Были зафиксированы жалобы на «высокомерие и догматичность, неконструктивность египтянина» и неспособность «жителя Востока» «адаптироваться к порядку, дисциплине и профессиональному духу немецких врачей». Также была распространена петиция с требованием запретить «хамитам» — нацистскому расовому термину для описания арабов — лечить немецких женщин. Хельми удержался на своем месте только после того, как обратился в министерство иностранных дел Германии: оно потребовало, чтобы больница оставила его работать «по внешнеполитическим соображениям».

Коллеги Хельми знали, что он продолжал лечить пациентов‑евреев — даже ездил к ним домой в рабочее время. Спасенный от увольнения на том основании, что он, как мусульманин, встанет на сторону нацистов против евреев, Хельми «сорвал их план», пишет Штайнке. Он стал использовать профессиональные привилегии, которые даровал ему режим, чтобы помогать его злейшим врагам.

Мотивы Хельми были гуманистическими, но также, как считает автор, одновременно и «желанием поквитаться» с врачами‑нацистами, которые пытались его прогнать.

Когда в конце июня 1937 года контракт с Хельми закончился, его все‑таки уволили, и он занялся частной практикой. В конце концов он нашел более драматичный — хотя и весьма опасный — способ «сведения счетов» с нацистами.

Среди пациентов‑евреев, которых посещал Хельми еще в Моабите, была богатая семья Анны Борос. Анна жила в особняке на Нойе Фридрихштрассе с матерью Джулией, которая приехала в Берлин из своей родной Венгрии после разрыва брака с владельцем фабрики Ладислаусом Боросом, и овдовевшей бабушкой Сесилией. Обе женщины руководили когда‑то процветающей продуктовой фирмой второго мужа Сесилии, Мойше «Макса» Рудника, который пострадал от антиеврейских законов и ограничений на импорт, прежде чем в июне 1939 года его предприятие было «ариизировано» (принудительно продано немцу) за гроши.

Вскоре Хельми начал помогать Анне, чьи надежды стать детской медсестрой были разрушены нацистами: обучал ее анализу образцов крови и мочи под микроскопом.

Когда началась война, Хельми и несколько его соотечественников оказались заключены в тюрьму в надежде использовать группу пленников в качестве рычага давления на британцев, удерживавших немецких граждан в Египте, Палестине и Южной Африке.

Хельми, как пишет Штайнке, ранее допускавший «поразительные вольности» в оценках нацистов, отныне стал притворяться «идеальным пронацистским арабом, которого представила служба пропаганды Геббельса <…> египтянином, родина которого пострадала от ненавистных британцев».

Из своей камеры Хельми написал Гитлеру (к которому обратился «ваше превосходительство») и другим нацистским лидерам, заявив о своей преданности их делу. Он утверждал, что «вел активную кампанию» в пользу нацистов с 1929 года, подвергся критике за свои убеждения в 1931 году и даже был членом нацистской партии — «единственным египтянином» — в течение десяти лет. Он также сообщил, что его еврейские боссы в Моабите заставляли его работать без оплаты до 1933 года и препятствовали ему стать врачом из‑за его антисемитизма. Хельми сумел убедить министерство иностранных дел освободить его и еще одного заключенного на 30 дней, чтобы они смогли использовать свои «влияние и связи» в Египте для освобождения немецких пленников в Каире.

Конечно, он не справился с этой миссией, — у него не было «влияния и связей» в Египте, которые можно было бы использовать, — и утверждения о принадлежности к нацистской партии были легко разоблачены как ложь. Однако, по словам Штайнке, нацисты «с радостью закрыли глаза на измышления прогерманского фанатика, который, вероятно, просто перестарался». Действительно, подыгрывание режиму стало обычным делом для многих членов мусульманской общины Берлина.

Когда в мае 1940 года он был освобожден, нацисты, похоже, поверили Хельми, дав ему возможность открыть практику в престижном районе Шарлоттенбург.

Теперь мастерство Хельми как «талантливого афериста», по словам Штайнке, должно было спасти жизни Анне и ее бабушке.

В марте 1942 года Сесилия получила письмо, в котором ей предписывалось явиться в синагогу Моабита, где был создан лагерь для дальнейшей депортации берлинских евреев. Она обратилась к врачу за советом. Хельми убедил ее бежать, а затем устроил укрытие у бывшего пациента, которому доверял.

Но решение Сесилии напугало отчима Анны, Георга Вера, который не был евреем и считал, что семья должна придерживаться правил и избегать привлечения внимания со стороны нацистов. Вер пригрозил уйти из семьи, но Хельми успокоил его. Анна позже вспоминала: «Доктор теперь рисковал жизнью и здоровьем ради всех. Будь то лечение болезней, поиск нового жилья или обход правил, ему приходилось искать новые решения. Мой отчим просто не мог этого сделать сам».

В отличие от матери и бабушки, которые приняли немецкое гражданство от своих вторых мужей, Анна, родившаяся в румынском городе Араде на границе с Венгрией, продолжала жить с румынским паспортом. Какое‑то время это ограждало ее от наихудших проявлений политики нацистов. Но в марте 1942‑го евреям‑иностранцам приказано было покинуть Германию. Анне дали три дня на возвращение в Румынию, что, учитывая активное участие ее правительства в «окончательном решении», было вероятным смертным приговором.

Осознав неспособность семьи помочь ей, Анна обратилась к Хельми.

Вскоре гестапо было проинформировано, что Анна «покинула Рейх в соответствии с инструкциями», а «Надя» — имя предложил Хельми — начала работать в приемной врача. Молодая женщина, — которая обнаружила, что платок помогает отвлечь внимание от лица, — была, как сообщил Хельми своим назначенным государством смотрителям в Шарлоттенбурге, его «племянницей‑мусульманкой из Дрездена».

Анна, по мнению Штайнке, рассматривала Хельми как фигуру, «заменяющую отца», кого‑то вроде «дяди». Борос, ее отец, давно нарушил обещание навещать свою дочь дважды в год.

Девушка оставалась с Хельми в течение всего дня, ездила с ним на вызовы. Когда однажды машину доктора остановили и потребовали документы, он напустил на себя высокомерный вид и громко пожаловался, что он друг министерства иностранных дел, у которого есть медицинские обязанности. Во время операции Хельми обращался к Анне по‑арабски, а она притворялась, что понимает.

Анна переехала к Хельми и его невесте, 26‑летней медсестре Эмме Эрнст, и помогала им на кухне и по дому. Эмма также оказалась опытным помощником в спектакле лояльности, который доктор устроил для гестапо.

«Пока Хельми числился среди арабов, симпатизирующих режиму, у него был шанс спастись и защитить Анну», — пишет Штайнке.

Несмотря на опасную ситуацию, в которой все они находились, Хельми и Анна делали все возможное, чтобы помочь другим, используя медицинские справки для оказания помощи подневольным работникам и немцам, которым угрожали тяжелым физическим трудом. Да, они тайно лечили евреев — деятельность, которая приводила тогда к визитам гестапо.

«Они не только должны были быть невероятно талантливыми актерами <…> но и умело преодолевать свой страх, — говорит Штайнке. — Реакция людей на страх — это «замереть». А они каким‑то образом смогли преодолеть свой страх и действовать».

Хельми шел на все, чтобы подтвердить легенду Анны. Например, в июне 1943 года он обратил ее в ислам и таким образом помог «Наде» получить первый официальный документ. Невероятно, но его подписал Камаль ад‑Дин Галал, старый друг Хельми, который, несмотря на то, что работал на великого муфтия, не был антисемитом и оказался рад помочь в обмане.

Неделю спустя Хельми попросил другого друга‑египтянина, Абдель‑Азиза Хаммада, которого встретил в тюрьме и которому доверял как стойкому антифашисту, жениться на «Наде». Чтобы брак соответствовал законам шариата, Хельми пригласил двух других друзей выступить в качестве свидетелей. Он надеялся, что «бумажный брак» позволит девушке, как жене Хаммада, получить египетский паспорт, легально покинуть Германию и затем отправиться в Палестину.

Однако в конце концов план развалился. Местный отдел по регистрации гражданских акций отклонил заявление о браке, когда Хельми представил его на одобрение. Заподозрив, что что‑то не так, гестапо дважды обыскало квартиру доктора, неоднократно переспрашивая привратника дома, знает ли он что‑то о спрятанной еврейской девушке. Какое‑то время Хельми перевозил Анну с места на место, прежде чем поселить ее в садовом домике на северной окраине района Панков. Возможности находиться в садовом домике для Анны способствовал хаос последних месяцев войны, когда тысячи берлинцев сбежали в такие же дома подальше от центра города, спасаясь от налетов авиации союзников.

Когда гестапо все‑таки обнаружило местонахождение Анны, Хельми исполнил то, что Штайнке называет «последним примером силы». Ранее, обдумывая такую вероятность, доктор продиктовал Анне письмо, которое вложил в конверт с обратным адресом. Теперь настал момент использовать его.

Он выследил офицеров гестапо, искавших Анну, и, приняв позу обиженной стороны, сказал, что стал жертвой ужасного обмана со стороны девушки. «Надя», заявил он, исчезла из дома, оставив письмо. В письме, которое он передал, Анна признавалась Хельми, что «солгала ему о своем происхождении» и что на самом деле она не мусульманка, а еврейка. Она также рассказывала, что уезжает к тете в Дессау. Хельми требовал, чтобы офицеры нашли девушку, которая так жестоко обманула его.

Это была, пишет Штайнке, невероятная история, но — опять же, из‑за хаоса последних дней войны — на какое‑то время она сбила гестапо со следа Анны, ровно до тех пор, пока Красная армия не достигла ее убежища в Панкове.

Осуществив дерзкий, тщательно спланированный блеф, Хельми спас жизнь Анне и, вероятно, себе самому.

Штайнке рассказывает, что, узнав об этой истории, он был удивлен: мусульманская община Германии, обычно воспринимающаяся как послевоенная, на деле возникла раньше, чем появились нацисты.

Старый арабский Берлин веймарского периода, говорит он, был «культурным, прогрессивным и, по большей части, совсем не антисемитским», мусульмане и евреи поддерживали «близкие отношения». Более того, история Анны и Хельми показывает: вопреки мнению многих, некоторые мусульмане сыграли особую роль в помощи немецким евреям в момент опасности.

В 1960 году Анна, эмигрировавшая в Соединенные Штаты, дала письменные показания под присягой, выступив с просьбой к бургомистру Берлина наградить Хельми. По ее словам, он был «замечательным человеком», который никогда не искал благодарности за свою храбрость во время войны. Хотя Хельми не был награжден до самой своей смерти в 1982 году, 30 лет спустя, в 2013 году, Яд ва‑Шем почтил память доктора: он стал первым арабом, вошедшим в список Праведников народов мира. Однако родственники Хельми в Каире отказались принять награду, выданную Израилем.

Когда Штайнке посетил их, он был тепло встречен, но обнаружил, что отношение семьи к этому делу не изменилось. «Мы были бы счастливы, если бы другая страна удостоила его награды. Хельми помогал всем людям, независимо от их религии, — объясняет один из родственников. — Теперь Израиль хочет почтить его память за то, что он помог евреям. Но это не соответствует тому, что он действительно делал».

Штайнке предполагает, что поведение семьи вызвано страхом на возможную реакцию окружающего их общества, где «слово “еврей” — оскорбительное».

Тем не менее, он считает, что история Хельми «должна быть предметом гордости»: «Непонятно, почему арабский мир не ухватился за возможность возвести этого человека на пьедестал и показать, что некоторые арабы <…> сыграли важную моральную роль».

В Нью‑Йорке Штайнке встретился с потомками Анны. «Если бы доктора Хельми не существовало, эта комната, заполненная 25 людьми, была бы пустой», — говорит дочь Анны, Карла Гутман‑Гринспен.

«Поразительно, насколько похожи эти семьи, — рассуждает Штайнке о потомках Анны и Хельми. — Квартиры, стиль мебели, социальный статус. Обе семьи довольно обеспеченные, большие. У них так много общего».

Но, замечает он, «есть подозрение с обеих сторон и недостаток знаний. У них твердое мнение о другой стороне, но очень мало реальных контактов».

В конце книги дочь Анны обращается с сообщением, содержащимся в письме к Штайнке, которое она просит передать потомкам Хельми в Каире: «Все, чего я хочу, — это чтобы вы знали, что на другом конце света есть семья, которая испытывает благодарность и любовь к доктору Хельми. Мы никогда не перестанем удивляться тому, что он сделал, и надеемся, его героизм послужит вдохновением для других».

В дубайском музее открылась выставка о Холокосте и мусульманах, спасавших евреев

«Яд ва‑Шем» впервые назвал араба Праведником народов мира