Иерусалим как ориентир

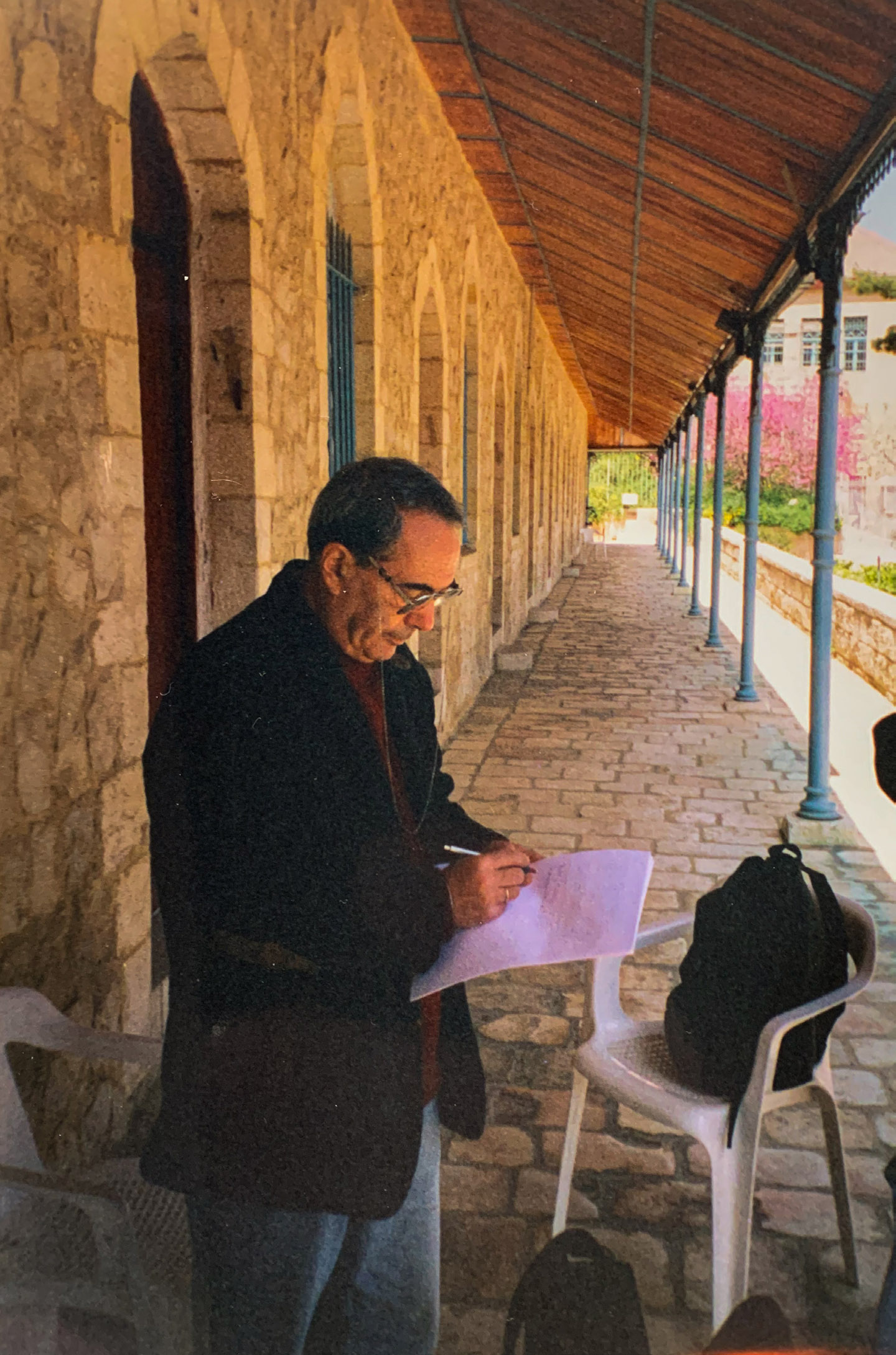

Разговор этот состоялся почти четверть века назад в Иерусалиме. Его участники — Анатолий Генрихович Найман, тогда входивший в зенит своей литературной славы, настигшей его поздно, зато сразу на полной яркости, и два молодых аспиранта — Юрий Левинг и Илья Байбиков. Найман впервые прилетел в Иерусалим и делился своими впечатлениями с энтузиазмом, по горячим следам. Чувствовалось, что открытие Израиля для него волнительно и знаменует какой‑то важный биографический этап. Формальной причиной для приезда стало его участие в международной научной конференции «Русская литература после падения коммунизма», которую устроила кафедра славистики Иерусалимского университета (29 марта — 2 апреля 1998 года). Среди докладчиков были звезды отечественной и европейской русистики — Р. Д. Тименчик, И. П. Смирнов, А. К. Жолковский, Б. А. Успенский, Жорж Нива, ныне уже покойные филологи М. Л. Гаспаров, М. О. Чудакова, Н. А. Богомолов, писатели А. Гольдштейн и М. Генделев. Найман привез доклад на тему «Советские механизмы в постсоветский период». Конференция проходила не как обычно в кампусе, расположенном на горе Скопус, а неподалеку от Старого города, в живописном квартале Мишкенот Шаананим с каменной мельницей. События разворачивались на пике Большой алии, казалось, что мир меняется безвозвратно — отсюда, возможно, пафосное название форума (показательно, что устроителю конференции, Д. М. Сегалу, каким‑то образом даже удалось организовать ее закрытие торжественным заседанием прямо в помещении театра «Хан»). Уговаривать Наймана дать интервью для русскоязычного студенческого журнала «Наш Скопус» не пришлось.

Впоследствии герой этого материала неоднократно будет возвращаться в город‑магнит, как он сам его определит уже при первом знакомстве. А спустя два года подарит редактору издания Левингу свой новый сборник стихов «Ритм руки» с трогательной и странной надписью: «…человеку с ружьем, дружески, сердечно». Сначала я думал, что это из‑за автомата «Узи» в портфеле, с которым мне одно время приходилось курсировать между столицей и «территориями», о чем я в шутку рассказывал гостю; но потом понял, что разгадка — на последней странице журнального номера, в котором и появилось наше дебютное интервью с Найманом. Так получилось, что именно здесь оказалось напечатано стихотворение под дерзким названием «Выстрел», состоявшее из одного лишь многократно увеличенного типографского знака — жирной точки. Как раз тот текст гость из Москвы выделил в показанной ему автором весной 1998 года подборке.

«Все чаще думаю — не поставить ли лучше точку пули в своем конце…»

Сейчас, когда Наймана не стало, предлагаемая читателю беседа из студенческой малотиражки кажется не просто приветом из минувшего столетия, но живым свидетельством признания в любви к городу, в котором счет времени идет на тысячелетия.

Юрий Левинг

НАШ СКОПУС → Анатолий Генрихович, вы впервые в Иерусалиме?

Анатолий Найман ← Да.

НС → Что для вас вообще Иерусалим? Какие‑то сантименты вы испытываете по этому поводу, в первый раз?

АН ← Ну, это не просто сантименты. Это довольно трудно в моем возрасте просто решиться приехать в Иерусалим, потому что ты уже как‑то психологически, и ментально, и религиозно, в общем, в этом городе живешь с рождения, прожил целую жизнь, ориентируясь на этот город. Даже если ты не еврей, ну а особенно если ты — еврей. Ты ориентируешься на этот город не в бытовом смысле, а в том, что он существует на свете и ты ему принадлежишь. Поэтому решиться в него приехать практически, то есть в реальности, это не простая вещь. Во всяком случае, у меня было еще два предложения прежде приехать сюда, и с той же силой, с которой я желал этого, с той же силой я этому сопротивлялся. Именно, не желая сосредоточиваться на том, почему я так сопротивляюсь, я как‑то на тормозах спускал это дело. Эта территория для меня экстерриториальна все‑таки. Когда ты приезжаешь в так называемую заграницу, то эта страна, вот, она существует на карте. Израиль выходит, выламывается, так сказать, из всех карт.

Я не хочу, чтобы это прозвучало как неуместный дифирамб, от меня не требующийся, этому месту. Израиль, занимающий по территории величину, сравнимую, ну, вам лучше знать, с каким государством, скажем, Албанией, или меньше (и опять‑таки я не хочу, чтобы это прозвучало как‑нибудь державно, великодержавно, «малодержавно»), — Израиль выходит из этих географических понятий. Географически он занимает приблизительно эту территорию, занимал меньшую, бóльшую, однако это означало только километраж, но не величину этого места. Разумеется, я отдаю себе отчет, что мои слова будут, должны будут квалифицироваться как романтическое представление еврея, живущего вне этой территории, — а не о вполне реальном государстве, где мы живем, встаем утром, чистим зубы, выбираем правительство, сморкаемся в носовой платок и т. д.

Вы спросили, что это такое для меня: в буквальном смысле слова, когда самолет стал с моря заходить на землю, я увидел эту землю, которая приближалась, она была совершенно та же, вдоль которой мы летели, турецкая, например, — и от этой линии берега исходило что‑то такое, что заставляет твою кровь меняться.

НС → Синдром Иерусалима это называется. А вам не страшно, что ваша мечта превратилась в реальность?

АН ← Нет. И потом, видите ли, Илья, нельзя сказать, чтобы это была мечта. Мечтой может быть Париж. Рим уже с некоторой оговоркой, потому что Рим — это Рим, столица Италии, но и тоже некий экстерриториальный город. Поэтому я не могу сказать, что это была моя мечта — приехать сюда. Так же, как нельзя сказать, что «моя мечта была родиться». Или тем более — «моя мечта — умереть». А ведь это место, оно может рассматриваться именно в таких категориях — «родиться», «умереть». Это не мечта, это твоя ориентировка в пространстве этой жизни. Как магнит ориентирует какие‑то там железные опилки в определенном направлении, так и Иерусалим тебя. Ты как‑то располагаешься в этом пространстве, не по компасу же, — ты знаешь, что где‑то есть полюс, с которым ты на всю жизнь соотнесен. Ты на него не оглядываешься, не поворачиваешь физически голову, но он тебя ориентирует. А что не страшно ли, что, дескать, мечта исполнилась… Мне кажется, что, простите, вопрос звучит немножко плоско. Дело не в том, что моя мечта исполнилась, а в том, что что‑то осуществилось… Дело в том, что, и приехав сюда, я понимаю, что я этого не стою, так сказать, это место всегда будет несоизмеримо крупнее всего, что я о нем думаю, как его осознаю, и прочее.

НС → Судя по вашим словам, этот полюс существовал всегда, это просвечивается в ваших стихах и стихах людей вашего круга? Но мне это видно неотчетливо, и, возможно, по объективным причинам.

АН ← А это объяснимо. Я себе это объяснял. Нужно быть очень самонадеянным для того, чтобы писать о Иерусалиме: ты же не будешь писать об этом как‑то особенно, ты будешь писать об этом, как ты умеешь писать. И надо быть очень самонадеянным, чтобы сказать: «А теперь я напишу про Иерусалим!» Я думаю, что если бы я здесь жил, то, быть может, что‑нибудь и понял. Писание, в моем понимании, существует для автора, для того, чтобы он понял что‑то, чтобы он мог узнать что‑то, что он не может узнать помимо писания. Не для того, чтобы написать текст, не для того, чтобы прийти к какому‑то результату, а сколько он ни думай, сколько ни спорь с кем‑нибудь или ни обсуждай, все равно, когда он садится писать, он узнает что‑то, чего иным способом он узнать не может. Умом он узнать не может, а только всем вместе; умом, сердцем, движением руки. Механическим движением руки.

НС → Я с вами согласен, знаете, когда репатрианты приезжают сюда и начинают изливать свою любовь к Иерусалиму, на этом лежит несмываемый налет пошлости.

АН ← Безусловно. Вот, вы знаете, это мое самое последнее впечатление, я прочитал здесь книгу стихов Семена Гринберга «Иерусалимский автобус». Я нахожусь под большим впечатлением от этой книги. Это в некотором смысле осуществление моих каких‑то представлений о том, как и что по‑русски про это можно писать. Я веду речь не о похвалах. (Тем более не о критике — потому что это замечательная книжка по моим понятиям.) Я веду речь о том, как на русском языке можно об этом сказать. В этой книжке удивительно гармонический баланс говорения о Иерусалиме. Именно чтобы это не выглядело пошлым или тем, от чего тебе становится неуютно, знаете, что‑то типа: «Какие вы тут молодцы!» То, что вы слышите, наверное, тысячу раз. А такого говорения, что выглядит в меру того, что здесь, в этом месте есть, что здесь происходит. В древнееврейском не было грамматических времен — поправляйте меня, если что‑то говорю неправильно, — так вот, это одно из тех самых центральных мест на земле, где настоящее время выражает одновременно прошлое и будущее.

НС → Если поэзия — это некий способ познания, то в чем смысл анализировать этот способ? И тогда в чем смысл данной конференции?

АН ← Вы меня провоцируете на ответ, из‑за которого меня ни на одну конференцию больше не пригласят. (Найман смеется.) Нет, во‑первых, я хочу сразу сделать поправку; все‑таки это вы мне приписываете, что это метод познания. Поэзия самоценна. Она не только метод познания, однако, в частности, она также и метод познания. В таком случае и данная конференция имеет смысл. Вообще, в результате говорения, даже самого бессмысленного, ты до чего‑то договариваешься.

НС → Проговариваешься.

АН ← Может, и проговариваешься… Но я имею в виду не договариваешься в смысле условливаешься о чем‑то, а до чего‑то допираешь, так сказать, в этом деле. Я наблюдал этот механизм в блеске, в совершенстве, у Бродского. Он часто начинал говорить, как будто перебирая фразы, которые все произносились и тут же отбрасывались, и очень быстро доходил вот этим быстрым говорением, проговариванием, — просто добирался до чего‑то, что прежде не было сказано. Так же и эта конференция. На ней были произнесены некоторые существенные вещи, вот, например, сегодня в докладе Игоря Смирнова, или в докладе Романа Тименчика, во вступительном слове Дмитрия Сегала — ограничимся этим. Потому что, разумеется, такого рода конференции всегда должны включать в себя элемент спекулятивности, то есть рассуждения, — и вообще, и немного в свою пользу… Я вам, как студентам‑филологам, все‑таки хочу немножко испортить настроение: не надо забывать о том, что такие конференции, да и вся филология в определенном аспекте — хотя она и выходит за рамки этого аспекта — описывается словами реального анекдота о визите врача к младенцу: он что‑то спрашивает про то, какой стул у ребенка, и отец кричит матери: «Покажи доктору пеленку, это его хлеб!» Вот, в этом смысле, литература — это хлеб этих конференций. Литература — хлеб филологии в том ее плане, в каком филология — литературоведение. Литература — это хлеб литературоведения, как пеленки — хлеб врача.

НС → Но не хлебом единым… Здесь следующая ситуация, получается некий тотальный каннибализм: литература жрет жизнь, литературоведы жрут литературу, жизнь ест кого‑то и т. д. Куда направлен весь этот дискурс, для кого это говорится — для узкого круга профессионалов?

АН ← Нет. Нет! Смирнов говорил вещи, которые, например, инициировали мою мысль, она уходила от того, что он говорил. Он говорил вещи плодотворные; этот плод того, что он говорил, в моем случае, может быть совершенно непредсказуемым. Может быть, и негодным, но, во всяком случае… Есть фразы — цветы, есть фразы — листья, есть фразы — плоды, а есть фразы — почки. Вот он говорил фразами‑почками, они еще могут распуститься во что‑то.

НС → Уже зависит от человека, как он их польет.

АН ← Да, это зависит от человека, как он услышал эти фразы, куда была направлена в это время его мысль, и т. п.

НС → Анатолий Генрихович, уютно ли вам в современной литературе? И может ли быть вообще уютно в ней?

АН ← Вы знаете, что есть такой писатель Довлатов. Он моложе меня на четыре или пять лет, он умер. В молодости это очень большая разница, это другое поколение совсем. Мы были дружны в Ленинграде. Я к нему с большой симпатией относился, я и сейчас отношусь к нему с большой симпатией, он — гармоничный человек. Это огромная редкость. Гармоничный отнюдь не значит благородный, добрый или что‑то в этом роде. Гармоничный — большая редкость. Скажем, вы или я украдем с полки книгу какую‑нибудь, и это плохо. А гармоничный человек украдет — и это никак, понимаете? Ни хорошо, ни плохо. Хотя сам по себе факт кражи тот же самый. Но нам это не идет, в ему как‑то идет. Это редчайший случай.

Так вот этот Довлатов, оказывается, в те годы, когда мы познакомились, a именно в начале 1960‑х, записывал за людьми, кто что сказал. А потом издал книжку. Называлась она тогда «Соло на “Ундервуде”». Кажется, сейчас она как‑то еще называется, а может, это другая — «Соло на компьютере», я не помню.

НС → Это очень популярная здесь книга…

АН ← Да, и в России это очень популярная книга, и вот я — один из героев его первой книги, он там что‑то этакое за мной записал. В частности, я там прочитал — а я ничего этого не помнил, ко мне это от него потом пришло, — и там написано: «Для Наймана современная литература — это черный тоннель (я своими словами говорю), но он продолжает идти в надежде, может быть, где‑то там в конце какой‑то свет будет». Я отношусь скептически к современной мне литературе. И я считаю, что литература такая и должна быть.

Я считаю, что мне повезло. В каком смысле мне повезло? Не говоря о том времени, когда я начинал и — не знаю, в каком порядке сказать — когда я застал еще творивших Ахматову и Пастернака, и я сам начинал в компании… толковых ребят… (интервьюеры понимающе улыбаются). Мне повезло еще в том, что на мою жизнь пришлись такие вещи, как «Иван Денисович», как Шаламов, как «Москва–Петушки». Это выдающиеся вещи, нечасто такие бывают. Есть литература, которая, мы понимаем, как пишется; вот человек сидит и пишет, перед ним бумага или компьютер, неважно, и он пишет — вот ее нет, и вот она появляется. А нельзя себе представить, во всяком случае я не могу, как Кафка писал. Я понимаю, как Пруст писал. Я не могу сказать, кто мой более любимый писатель — Пруст или Кафка. (Я скажу, что, конечно, Кафка — не как писатель, а как фигура, как герой того, что он написал. Но это другое дело, это как «моя мама — она же и самая любимая», что отношения к литературе не имеет.) Но я не могу себе представить, как писался «Процесс», в той мере как могу себе представить, как писалось «В поисках утраченного времени» Пруста.

Литература в подавляющей массе своей — это то, что пишется. Ну, вот ваш Набоков возлюбленный… (обращается к Левингу) Мне надо как‑то вас поддразнить, правда? Вот Набоков — садится и пишет, и у него действительно очень замечательно получается. Но есть вещи, которые никогда не были в сознании человека и никогда не были не написаны. «Иван Денисович» ужо написан, он появился как уже написанная вещь. У Набокова я могу себе представить, что было время, когда даже мой любимый «Дар», например, не был написан. А такого времени, чтобы «Иван Денисович» не был написан, чтобы кто‑то взял и написал его, или «Колымские рассказы», или «Москва–Петушки», я не вижу такого периода, когда бы эта вещь не была написана. Она как бы была проявлена, как фотография…

НС → Кстати, вы осознаете, что оперируете сейчас коронной метафорой Набокова?

АН ← Да, я знаю, да. Так эти три вещи достались на мою жизнь. Это немало. Есть много вещей, c которыми мне уютно. Например, мне уютно с «Театральным романом» Булгакова, не скажу того же про «Мастера и Маргариту». А «Театральный роман» — очаровательно, что он при мне «всплыл» и я его прочитал. Мне уютно с Гиршовичем, «Обмененные головы» — замечательная книга. Но это не те три вещи, о которых я сказал. Мне неуютно в современной ситуации в Москве. Неуютно в том смысле, что огромное количество туфты. Туфты не только в литературе… Есть люди, которые пишут о несуществующем, создают систему несуществующего. Я имею в виду критиков, обозревателей, которые выбирают произведения, которые как раз под них пишутся. И возникает система несуществующей литературы — большой, настоящей. Они говорят: «Тютькин в своем замечательном романе показал отделение человека от собственной души…» Я сейчас очень бездарно фантазирую. Тютькин это действительно показал: им, создателям, это отделение души для чего‑то нужно. Меня это приводит в ужас. Я не могу на это не реагировать, не замечать, в то же время я знаю, что это не существует. Такой длинный ответ на ваш простой вопрос.

Фото: Лев Поляков

Вместе c тем всегда подарок, когда ты вдруг что‑то подлинное находишь, не то, про что говорят — «читайте Т. Т., потому что…» Никакой ни Т. Т., ни потому что его хвалят, ни потому, что он что‑то получил. Я вчера в своем докладе сказал — раньше спросите у человека на улице: кто два самых известных русских писателя? Ответ: Пушкин и Лермонтов. Или Толстой, Достоевский. А сейчас: Букер и Анти‑Букер. Понимаете, сейчас ситуация Букера и Анти‑Букера, кто получил премию и за что. Нынче время Curriculum vitae. Меня приглашают, скажем, в Штаты на семестр преподавать — я посылаю CV. И конечно, я должен написать: «Получил премию…» Это хорошо. Имеет это какое‑нибудь отношение к тому, что писатель значит? Никакого! Иногда прямо противоположное. Дали премию за то, что ты лег в масть вот в этой несуществующей колоде. Она же — кодло.

Да, Юра, мне советовали порасспросить вас о письмах Набокова, которые вы нашли в Израиле…

НС → Но вы же, как я понял, не очень Набокова жалуете, за исключением упомянутого «Дара». Да и у Бродского с Набоковым отношения неоднозначные, то есть Набоков в вашем кругу был как‑то не совсем привлекательным.

АН ← Привлекательным он был бы, если бы из него не сделали «Набокова». Если бы о нем не говорили с придыханием, то он был бы очень на своем месте. А из него сделали какую‑то ключевую фигуру русской культуры.

НС → А что вы скажете в этой связи о Бродском? То, что происходит сейчас, это уже «Бродский с придыханием»? Просто существует проблема, которую можно обозначить, как «Бродский и массовая культура».

АН ← Если здесь это так, то я рад. Потому что в России как раз наблюдается обратное желание, во всяком случае у того круга людей, о которых я говорил, то есть создающих несуществующее мнение о несуществующей культуре. Там как раз стараются Бродского поменьше что ли упоминать… ну, упоминать его только как культовую фигуру, а не говорить о нем. Но он все‑таки, так или иначе, на несколько лет вперед во всяком случае продиктовал просодию, из которой не выйти, никак не выйти современным поэтам. Они так или иначе все это делают с оглядкой на Бродского. Я, вообще, не против того, чтобы о поэте говорили с придыханием. Мне гораздо больше это импонирует, чем когда говорят, знаете: «А Бродский… Так себе поэт…» Я в Америке, например, сталкивался с этим уже после его смерти.

НС → Не евтушенковское ли влияние?

АН ← Нет, нет! Евтушенко — это все уже, книга закрытая. Какое уж там влияние. Так. Говорят «Евтушенко», но уже не помнят, поэт такой был или капитан сборной по гандболу?

НС → Или Евтюшкин, герой «Москвы–Петушков».

АН ← Да… Мое понимание такое, что поэт — исключительно редкая вещь на свете. Впрочем, как и вообще все подлинное. В самых разных областях. Поэт — исключительная вещь. Поэтому мне кажется, что естественной реакцией должно было бы быть не его обсуждение, а в первую очередь удовольствие, от него получаемое, какое‑нибудь, скажем, удовлетворение. Пожалуйста — доходящее до восторга, до вдохновения, как хотите. Ну, представьте себе, что нет Бродского, например. Ну вот, не уродился он, Бродский.

НС → Родился бы другой…

АН ← Нет, так не бывает. Насколько беднее все бы это было! Замечательная, яркая фигура, очень талантливая, очень много сделавшая. Помимо того, что он написал столько стихов, он столько сделал для русской поэзии, столько сделал для литературы, определил какой‑то период литературы. Почему же, с какой стати надо обязательно, по нынешней манере, его спихивать? Ведь представление о том, что с авторитетами надо бороться, приводит только к замещению одного авторитета другим. Понимаете, вот то, что сейчас делается, что было в нескольких докладах, например у Жолковского… Он говорит (каждый говорит о том, что он вообще делает), что в последнее время происходит развенчивание… или, как из зала кто‑то сказал: «И пра‑а‑авильно». Надо так спокойно, мол, относиться и к Ахматовой, и к Пастернаку. Чего там, и у них слабости были. И вот их надо так рассматривать. Рассматривай себя, папу, маму с этими слабостями. Потому что Ахматовой и Пастернаку слабости ничего не прибавляют. Ну что с того, что мы знаем, что… какая разница, что Пастернак прихрамывал, например? Он прихрамывал всю жизнь — и что? Дает это что‑нибудь? Дает или нет?

Или что он, как радостно отмечает довольно агрессивное поколение нынешних 40‑летних, что он написал, Пастернак: «Ты рядом, даль социализма. Ты скажешь — близь?» и «И разве я не мерюсь с пятилеткой…» И все такое. Я не верю, что в этом слабость, в этом есть какое‑то очаровательное обаяние. Понимаете, миллион человек это скажет, и получится более или менее свинство. Ну видно, видно, что человек хочет из этого выгоду получить. У Пастернака этого совершенно нет. Он это сказал потому, что он поэт. Он так сказал… Ну, ты скажи так! Вот скажи так, чтобы все слова стояли на таких местах: «Ты рядом, даль социализма…» Ты скажи так. Это не имеет никакого отношения к социализму, ни к чему. Поэт, немножко закинув голову, как щегол, так сказать, выкрикнул это. И получилось — потому что этот щегол такой гениальный, как Пастернак.

НС → Чем вы сейчас занимаетесь в литературе?

АН ← Сорок с чем‑то лет я пишу стихи. И так себя и осознаю. Как осознал себя лет в восемнадцать — я имею в виду, что, быть может, и раньше писал стихи, и даже знаю, что писал, но разговор идет об осознании того. Именно в восемнадцать лет, пожалуй между восемнадцатью и девятнадцатью годами, довольно быстро осуществилось осознание себя как принадлежащего поэзии. Это очень трудно говорить про себя, в первом лице: «Я — поэт». Это надо, чтобы про тебя так сказали. Есть несколько вещей, я всегда это говорю, которые не подчиняются грамматике. Например, ты не можешь сказать: «Я — честный человек». Надо, чтобы про тебя это сказали. Иначе не работает. Просто не работает. Ты можешь про себя сказать: «Я мерзавец». Это у Достоевского замечательно, в «Идиоте». Поручик Келлер: «Я, как благородный человек…» — он про себя говорит. Я уже ссылался на это в каких‑то интервью.

Вскоре какие‑то появились и прозаические опыты. Первое, что было опубликовано у меня в СССР, — это рассказ. И проза продолжает идти, дошла до нового времени, до последнего десятилетия, в котором произошло необходимое отторжение того, что уже было написано. С одной стороны, непечатанье имеет положительное следствие. То есть ты никак не зависишь от конъюнктуры. Ты знаешь, что пишешь в стол. Примерно лет с двадцати девяти, с двадцати восьми — я понял, что никогда меня не опубликуют. Мы же исходили из того, что советская власть навеки, а при советской власти меня никогда не опубликуют. А то, что публиковали за границей, это немножко как на том свете. Потом в короткое время — опубликовали все, что было написано. Ну не все, но книжка стихов вышла за тридцать лет в общей сложности. От каждого года понемножку, книжка, скорее, репрезентативная, а никак не настоящая. Потом вышла книжка рассказов, которые писались в 1970‑х годах. А потом наступил период, который годится для Книги Гиннесса. Знаете, нормальный период моего литературного существования, то есть когда ты пишешь, а тебе звонят и говорят: «Нет ли у вас для нашего журнала чего‑нибудь?», он начался, когда мне было уже пятьдесят, а точнее, за пятьдесят. А сейчас все, что я пишу, все забирается на корню и публикуется в журналах.

НС → Не создается ли сейчас такая ситуация, когда вы осознанно бы начали писать в стол — именно в связи с той туфтой, как вы говорите, которая происходит?

АН ← Очень хороший вопрос, и очень мне приятно, что это вам в голову пришло. Потому что, например, у меня сейчас — уже, собственно, год тому назад — была готова книга новых стихов, у которой, условно, первое название было «Театр вещей», сейчас она называется «Ритм руки». Это — первая моя книга, потому что, несмотря на то, что у меня вышли две книги стихов, и несмотря на то, что в журналах обильно, так сказать, печатаются стихи, это первая — она сложилась как цельная книга. Первая, я думаю, и единственная. Ну, не знаю, может быть, Б‑г там даст еще лет жизни и что‑то еще получится. Вообще говоря, это естественное желание мне ее напечатать. Почему я говорю «уже год назад», потому что надо было ее напечатать год тому назад. Но никто мне не предлагал опубликовать ее. А я, представьте себе, избалован; так получилось, что все, что я публиковал, мне предлагали опубликовать. Для меня никак не унизительно кого‑то попросить, но просто до сих пор ничего подобного не было, и начинать я тоже не очень умею. Потом я поймал себя на мысли, что нет, надо напечатать: и за этот год стихи продолжают идти, немножко, знаете, через край, как из ванночки, переливаются. Так что надо было бы напечатать. Но тут же почувствовал, что я не очень хочу печататься, потому что, знаете, один раз — не конкретно поэтому, но это показательно — мне принесли в какой‑то газете годовой отчет о поэзии. О русской поэзии — годовой отчет за 1995‑й, например, год. Целая полоса в большой газете: сто имен, двести цитат, или двести имен, сто цитат. И вот мелким шрифтом все это напечатано‑напечатано, и там: «А может быть, прав Найман, сказавший — “Одно только творчество есть”». Точка. Понимаете, то есть это какой‑то набитый автобус, где пахнет потом, где ты не едешь, как идешь, а где ты ждешь, когда твоя остановка будет, что‑то вот такое…

Поэтому довольно естественно, что ваш вопрос действительно корреспондирует с тем, о чем я думаю. Действительно, я не рвусь. Мне предложили месяца три тому назад издать толстую книгу прозы. Она называется «Славный конец бесславных поколений». Это печаталось в журналах в течение трех лет, а издательство еще включило в книгу мой роман, напечатанный в начале 1994 года, который называется «Поэзия и неправда». Я вам скажу, как я отвечаю издателям, которые в последнее время звонили мне в Москве: «Вот мы хотели бы то‑то и то‑то напечатать, переиздать “Рассказы о Анне Ахматовой”. Я говорю: “Знаете, поскольку мои литературные амбиции абсолютно удовлетворены, то разговор может идти только о гонораре”». Мои литературные амбиции действительно удовлетворены.

Постарайтесь, когда вы будете это переводить на бумагу, сделать так, чтобы это не выглядело «хвастовством идиота», ведь я говорю это все‑таки с порядочным юмором.

НС → По поводу прозы и стихов. Как вы полагаете, проза — это передышка или следующий этап взросления?

АН ← Это совершенно разные источники, насколько я понимаю, насколько мой опыт говорит. Стихи появляются из гула какого‑то, из ритма. Ты просыпаешься утром, и вдруг чего‑то там, какая‑то ерунда у тебя в голове, какие‑то полторы фразы в голове, которые как‑то ритмически сложились… а дальше ритм начинает сам себя гнать, и получается стихотворение. Ты никогда не знаешь в начале, о чем это стихотворение. Ты никогда не знаешь, и какая проза у тебя получится, потому что проза тоже начинает писать самое себя. Когда ты написал, скажем, десять страниц, пять страниц — эти пять страниц начинают себя дальше писать, ты не можешь сказать «после этого герой пошел и отвинтил себе ногу». Не получается это! Проза говорит: «Нет, он не отвинтил себе ногу, ни из чего не следует, что она у него на винте была, или, вообще, что он собирал все это». Так что проза тебе тоже что‑то такое диктует. Но все‑таки о будущей прозе есть представление, о стихах никакого представления нет. Никогда о стихах никакого представления нет — стихи приходят, и ты их получаешь… А проза, ты участвуешь в этом: с одной стороны ты, с другой — твоя проза. Она не позволяет тебе врать, не позволяет тебе говорить абсолютно произвольные вещи. Вы — равноправные соучастники. А здесь ты соучастник поэзии, то есть какой‑то деятельности с языком, а язык — это не твое личное дело, это стихия, которая вполне существует, если тебя и не будет существовать.

НС → Мне очень нравится ваша метафора с отвинчиванием ноги. Мне кажется, что то, чем занимается современная литература, — это попытка как раз отвинтить ногу там, где ее нет. Тот же Сорокин или, скажем, Пелевин: ты читаешь роман в устоявшемся литературном каноне и вдруг там, где ты этого меньше всего ждешь, внезапно отвинчивается нога. Этот слом жанра — он тоже, по‑своему, стилевой вызов.

АН ← У меня, вообще, дисциплина чтения хорошая за жизнь выработалась, но я в Сорокина пару раз сунулся и не захотел: почувствовал, что для меня это просто довольно вредоносная трата времени. Пелевина я прочитал «Чапаев и Пустота». Это очень талантливая, ну, если не «очень», то просто талантливая вещь, у которой специфика стиля такова, что она существует довольно ярко и талантливо от первой страницы до последней. И когда ты захлопываешь книгу, она в эту минуту перестает существовать. Просто нет ни‑че‑го. Если вы меня спросите, о чем она, лучшее, что я смогу сказать: «О! О Чапаеве и Пустоте». Спросите, о чем «Анна Каренина», могу рассказать; о чем анекдот про Чапаева, могу: Петька входит, Василий Иванович, белые и т. д. — я могу вам рассказать. «Чапаев и Пустота» — получал удовольствие, когда читал. Закрыл книгу и не помню, о чем; я читал; помню впечатление, что талантливо…

НС → Пустота…

АН ← Ну, конечно, он сам это обыгрывает, сам этим пользуется. У меня нет предубеждения к нынешней прозе. Конечно, как я сказал в начале, это очень хорошо, что написаны «Москва–Петушки». Но не каждую минуту пишут «Москву–Петушки». Пишут много посредственной, проходной вещи, потом что‑то из этого такого гумуса вдруг возникает — может, тот же Пелевин, может, еще кто‑нибудь… Чтобы закончить про «злополучного Наймана», я могу вам сказать: вы, по всей видимости, не читали, а в 10‑м номере «Нового мира» такой короткий роман опубликован (я надеюсь, если все в порядке, буду еще его писать), с открытым концом роман, — «Б. Б. и др.» называется. Вот я считаю, что единственное там достижение, это что в романе есть герой. Сейчас (я вчера пытался это сказать на конференции) в литературе нет героя в двух смыслах этого слова. То есть, есть какой‑то: «Семенов встал, причесался и пошел». Но Ахилла нет.

НС → Про Ахматову вопрос позвольте. Как в нынешнем контексте читается Ахматова? Сейчас поясню вопрос: недавно я перечитывал Михаила Зенкевича, они с Ахматовой, выражаясь современной терминологией, презентацию дебютных сборников стихов делали вместе. Игорь Смирнов в докладе говорил про каннибализм в постмодернистской литературе, пьеса «Пельмени», и т. д. Зенкевич удивительно актуально, на мой взгляд, читается сегодня с его мясом, кровью, бронтозаврами. Мне кажется, что он под современную фактуру как‑то лучше ложится, то есть, «лучше» не то слово…

АН ← Ну да, натуральнее… Не знаю, это мне ужасно трудно сказать, я с этим живу всю жизнь. Знаете, у Джека Лондона был такой рассказ, там охота на белого медведя: китовый ус, его в такую пружину сворачивают, замораживают в сале, медведь голодный глотает, и эта пружина у него разворачивается, раздирает кишки, и он умирает. Мне было двадцать три года, когда я пришел к Ахматовой, я наглотался этих пружин, они во мне разворачиваются. Я не могу сказать, что они меня раздирают, они разворачиваются, короче говоря, они во мне. Мне Ахматову гораздо интереснее сейчас читать! Я все время ее каким‑то образом перечитываю, и всегда было интереснее, чем Зенкевича читать. Но, как говорила та же Ахматова — «Поэзией всегда распоряжается молодежь». Поэтому ваше мнение, ваше впечатление от этого, оно актуальнее. Ахматова для меня не история, а реальность. Реальный современный поэт, который продолжается. Она — не преодолена. Можно сказать, например, что Блок преодолен, великий поэт Блок — он преодолен. Анненский — не преодолен, Ахматова — не преодолена еще. Она не отменена новым движением. Все, что пишется, это пишется с учетом Ахматовой. Без учета Блока, но с учетом Ахматовой! Это ответ на ваш вопрос.

НС → Эффект Бродского можно сравнить с эффектом Ахматовой?

АН ← Это трудный, это сложный вопрос, и я бы не хотел его комкать. Я об этом несколько раз писал и не дописался до конца. Если говорить очень коротко об универсальности Бродского, то он, конечно, универсальнее Ахматовой, универсальнее Мандельштама, универсальнее Пастернака, Цветаевой, он, так сказать, гроссмейстер, который играет на всех досках. На многих досках играет и везде выигрывает, или по крайней мере, вничью. А если где‑то проигрывает, то это какой‑то досадный проигрыш. Но — это не универсальность Пушкина. Это какая‑то такая универсальность нынешнего времени, у которой есть сильный дефект, мне кажется. Но сейчас не буду об этом говорить, а то скажу что‑нибудь не то.

НС → И все‑таки?

АН ← Нет… Это универсальность нашей нынешней эпохи, мы живем в эпоху продукции, да, мы все производим. Производится все, все совершенно! Вы только задумали, а вам уже говорят: «Поезжайте туда, и там найдете». Такова универсальность этой эпохи. Но это не универсальность Пушкина, который был Моцартом, Платоном, всем на свете, понимаете?

НС → Последний вопрос. Люди моего поколения так его, Бродского, и воспринимают универсумом. Важно услышать ваше свидетельство, каким он был в повседневном общении?

АН ← А он и был такой, действительно универсальный. Вы представьте себе, что, например… Да и представлять не надо, а так и было! Кто был, кроме Бродского? Десять, пятнадцать, двадцать лет, а кто был кроме Бродского? Никого и не было. В том смысле, что все существовали, какой‑нибудь там Найман стихи свои писал, а кому он был нужен, Найман? Ну, десяти каким‑то людям, которые действительно его любили, — любили больше, чем Бродского. Но Бродский был всем, и… повторите‑ка ваш вопрос.

НС → Бродский в повседневной жизни. Не давило ли на вас это осознание и не давило ли на него?

АН ← Он пришел ко мне, ему было восемнадцать, а мне двадцать два. Я был «зрелый мужчина», а он пацан. Можно это когда‑нибудь преодолеть?! В дальнейшие годы — а, как вы думаете? Вот вы водили братишку, на четыре года младше вас, за руку гулять, а он потом оказался Бродским. Ну вы воскликнете когда‑нибудь: «О, ба, Бродский!»? Нет, вы помните, как вы гуляли и он пи‑пи хотел, и все такое, в этом роде… В общем, ответ такой: никогда на меня это не давило, никогда не давило. Но мне очень импонировало ощущение его крупности. Вот так я могу сказать. Я отдавал ему должное, отдавал себе отчет, какая это фигура, — а он был замечательная фигура, крупная, независимая… Невероятно талантливый человек.

НС → Самая последняя, нахальная, может, просьба. Вы не могли бы буквально четыре строчки, в связи с вашими удовлетворенными поэтическими амбициями и не гонорара ради, «подарить» нашему журналу?

АН ← Я не очень помню наизусть свои стихи, скажу вам правду. Я попробую, может быть, получится:

Знаешь, можно и в Риме жить

как не в Риме,

а, положим, в Крыму, или в той же

Риге —

жарить рыбу, гнать за окно тоску.

Надо для этого только быть

нелюбимым

целой планетой и особенно Римом.

— Ты‑то любим? — Я‑то да —

но рискну…

— и еще три строфы там дальше.

Я знал поэта

Над пропастью