Материал любезно предоставлен Tablet

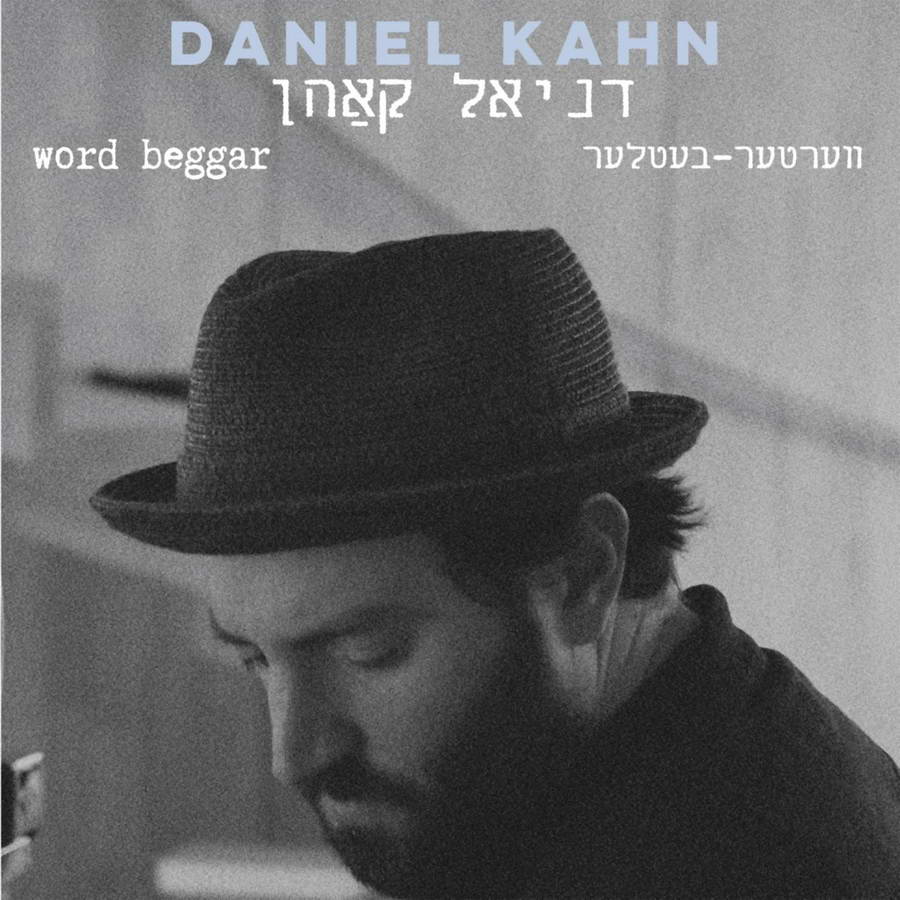

Когда я слушал, как поет Дэниел Кан, первые несколько раз меня преследовало отчетливое ощущение, что он из иной эпохи. Это чувство практически не имело отношения ни к его песням на идише, ни к аккордеону, ни к цветистому стилю и рифмам, напомнившим мне о романтических поэтах XIX века. Дело было в чем‑то другом — пожалуй, в его интонациях: чуть раскатистом «р», усмешке, которая в мгновение ока вспыхивает и гаснет, наводя на мысли о других лирических и исторических краях. И лишь послушав его новый альбом «Подайте мне слово» (Word Beggar), я осознал, куда именно переносит меня эта музыка.

Снова и снова переслушивая композиции альбома на идише и английском, я понял, что Кан — бард в старинном смысле этого слова. Он бард из тех, кто странствовал по свету и сотню, и тысячу лет назад, а то и раньше, в те незапамятные времена, когда люди впервые попытались запечатлеть свою историю, передать ее языком поэтической мифологии.

Название альбома, Word Beggar, идет от короткого, берущего за душу стихотворения на идише Арона Цейтлина , которое было опубликовано в 1947 году; Кан его перевел и положил на музыку:

Шесть строк

Я знаю, что в этом мире я неизменно лишний,

На кладбище еврейском я лирический нищий.

Кому нужна моя песня — тем более на идише?

Вся красота мира в отчаянии и боли,

Б‑жественное лишь в том, что не играет роли,

И бунт только в том, чтобы покориться.

В последнее время это стихотворение обретает все бóльшую популярность: Центр еврейской книги (Yiddish Book Center) в этом году провел мероприятие, на котором звучали многие переводы, в том числе и Кана. И хотя это стихотворение отличается краткостью (о чем сообщает и заглавие), оно пронизано болью, которой хватит на целый век еврейской истории. Никто на свете не скажет, что нищий, лирический герой стихотворения, для чего‑нибудь нужен. Напротив, он — бельмо на глазу, паразит, который только берет, а отдавать не торопится. Разумеется, таково было бы отношение к нему в культуре, где ценность человека счисляют по тому, насколько он «нужен» или полезен. К счастью, существуют иные парадигмы, и стихотворение Цейтлина — тоска по этим другим мирам.

В детстве на Украине мне не раз случалось видеть у ворот кладбища нищих — наверное, потому что осознание собственной смертности пробуждает в людях гуманность, а чувство утраты обостряет желание сделать доброе дело. В некотором смысле поэт, особенно тот, кто пишет на идише, не так уж сильно отличается от нищего. В утилитарном смысле поэзия ни для чего не нужна, однако от ее существования зависит наша человечность. Тот факт, что поэты постоянно обращаются к теме смертности и трагедии как таковой, пожалуй, связан с причиной, по которой человек в горе приходит на кладбище.

Так что же это значит — быть лирическим нищим на еврейском кладбище? Кладбищ того рода, о которых писал Цейтлин, давно нет. Там не у кого просить милостыню, разве что у покойников. Получается, и подношения относятся к миру мертвых: видения, воспоминания, утраты, язык. Т. С. Элиот язвительно обронил: «Незрелые поэты подражают, зрелые — воруют» ; у Кана образ поэта‑переводчика как нищего, который просит милостыню у мертвых, этому противоречит. «Эта метафора не такая резкая, — признался он в интервью, — не такая революционная, пожалуй, чуть более честная и, наверное, более идеалистическая, чем другие. В конце концов, что тебе дали, то твое. И как ты распорядишься этим, никого не касается».

Мы беседовали с Каном в зуме. Он сидел в небольшой комнатке — не то мастерская, не то зал музея — в гамбургской гавани: там он ныне живет — на лодке — со своей спутницей, Евой Лапскер, танцовщицей и переводчицей родом из Петербурга, и их сыном. Редко встретишь художника, для которого творчество — не только занятие, но сама его жизнь, и невозможно не заметить имманентный символизм свойственной Кану эстетики рассеяния. В ней воплотилось присущее еврейскому художнику видение жизни как непрестанного движения — несколько в отрыве от твердой почвы.

В новом альбоме Кана — стихотворения на идише, положенные на музыку, зачастую в них мелькают английские строчки. Еще в альбоме есть три песни, переведенные с английского на идиш — «Меня освободят» и «Мне жаль бедного иммигранта» Дилана и «Аллилуйя» Коэна . Несколько лет назад клип на последний трек, выпущенный лейблом Forward, обрел огромную популярность в интернете: всего клип посмотрели более 2 млн раз. Перевод, бесспорно, выполнен виртуозно, разговорная лексика в нем перемежается с возвышенной — следовательно, он понятен тем, кто, как я, не говорит на идише, однако неплохо знает еврейскую культуру и может по контексту понять смысл.

Перевод Кана оказался настолько искусен, что продюсеры снабдили ролик субтитрами, в которых перевели текст Кана обратно на английский. Я спросил его, как он считает, почему эта песня в одночасье обрела такую популярность. В конце концов, не так‑то много найдется тех, кто говорит на идише. «Во‑первых, я ничего не считаю, я вообще считаю плохо, — сострил он. — Да и немного найдется тех, кто говорит на леонарде коэне. От силы горстка. А эту песню любят многие, хотя понятия не имеют, о чем она». Кан явно не только говорит на леонарде коэне, но и относится к тому же бардовскому роду, как певец с чуткостью поэта и взглядом пророка. Клип вышел через несколько дней после смерти Коэна: Кан фактически отдал дань его памяти и принял эстафету.

Кан спел все песни альбома и сыграл на всех инструментах — фортепиано, гитаре, аккордеоне, губной гармошке. Но перечень благодарностей получился длиннее переклички оркестрантов. В самом конце аннотации к альбому Дэниел пишет: «Харцикн данк (сердечная благодарность) моим хаверим (друзьям), приложившим руку к этим стихам и обработкам», — и приводит целый ряд идишских музыкантов и поэтов, художников и ученых. Длинный список для сольного альбома. «Это что угодно, только не сольный альбом, — поясняет Кан. — Он ведь не мой. Поэтому он и называется “Подайте мне слово”: в нем нет ни единого слова, которое я так или иначе у кого‑то не позаимствовал бы. Перевод — это не только создание произведения: необходимо слушать, читать, воспринимать, анализировать, понимать».

Идишское возрождение, продолжающееся не один десяток лет, — попытка взаимодействия с литературой на идише, историей евреев Восточной Европы, светской и религиозной культурой. Его стремительное развитие — плод доброжелательных, вдохновляющих, готовых к сотрудничеству пространств, благодаря которым появляются такие альбомы, как Word Beggar. Кан узнал об идишском возрождении в двадцать с небольшим лет, посетив фестиваль KlezKanada: «Я сразу заинтересовался этим миром, потому что это был такой мир <…> плодовитая среда, и в ней сотрудничали люди разных поколений, разных политических взглядов, религий, национальностей. Это сообщество, это общение восхищало меня… И мое увлечение песнями на идише начинается и заканчивается участием в этом разговоре». В этих кругах идиш — не объект бездумной сентиментальности, а плодородная почва для обсуждения, изучения, преобразования — или, как сказал Кан, «то, что мы одновременно познавали и создавали».

Как и прочие проекты участников идишского возрождения, альбом Кана — это еще и исследование, и мастер‑класс. Как всякое подлинное знакомство с бардом, это урок личной и мировой истории, попытка исправить исторические ошибки: «Я на этом не рос, — сказал мне Кан. — В детстве мне никто не рассказывал ни об Ицике Мангере , ни о радикальных идишских художниках, об этих провидцах. Все это не было частью ни моего еврейского, ни моего светского образования, не было частью моего мира. Отчасти потому, что все они были скрыты от меня стеной незнания — я не знал идиша: не очень‑то убедительная отговорка, поскольку я знал самых разных поэтов на самых разных языках, на которых не говорил. Это было частью намеренного забвения, намеренного оскорбления этой культуры и тех людей: вот какая еврейская культура мне досталась в юности».

Кан вырос в относительно благополучном пригороде Детройта, посещал занятия в воскресной школе при местной реформистской синагоге. Теперь он, как и многие другие, задается вопросом, что же стало с идишской культурой: ее едва не стерла с лица земли Шоа и ныне продолжает уничтожать конформистский еврейский истеблишмент. Не знаю, у каждого ли деятеля идишского возрождения готов сорваться с языка манифест, но у этого барда определенно да. Я приступился к Кану, попросил определить, чем же именно ему так нравится идиш, и он немедля выдал манифест–стихотворение–тираду (также изображенную ниже):

Побоку все теории, всю политику идентичности, всю историю, весь культурный контекст: идиш сексуальный, очень сексуальный язык. Красивый язык. Выразительный. Благозвучный. Гибкий. Язык‑акробат. В нем заложена музыкальность. У него богатый жаргон, он на редкость образный, в нем легко потеряться. Полностью его способны понять лишь те, кто родом из миров, где он возник. В нем есть все эти миры. В нем есть содержание. Это содержание завораживает меня, а контекст нам приходится создавать самостоятельно, потому что идиш — не тот язык, в котором есть единый, сам собой разумеющийся контекст… И каждый раз, как мы даем концерт с таким содержанием, мы создаем на нем временный островок контекста. Нам приходится делать это самим.

Бесспорно, Word Beggar можно назвать «островком контекста», но он не ограничивается только сексуальностью и красотой. Этот альбом, как большинство других работ Кана, требует от слушателя стойкости и упорства. Слушать Word Beggar — все равно что писать курсовую: первые несколько часов я посматривал в буклет с текстами песен, пытаясь соотнести строчки с их переводами и надеясь ощутить, как музыка откликается на значение слов. Я долго гуглил поэтов, творивших на идише, и современных, неизвестных мне идишских авторов, а еще тексты Боба Дилана и песни Леонарда Коэна. Я ушел в них с головой — и много чему научился.

Разумеется, это вовсе не значит, что альбому нельзя подпевать или слушать его, когда ведешь машину. Но можно так запеться, что нечаянно свернешь не туда — и окажешься на лодке, плывущей по волнам истории.

Оригинальная публикация: The Yiddish Bard of the 21st Century

30 еврейских музыкантов и групп, которые за 30 лет изменили саунд всей планеты

The New Yorker: Леонард Коэн: еще мрачнее