Художники «русской алии», или Тройной портрет в поиске закономерностей

С русскоязычными художниками — репатриантами из стран бывшего Советского Союза я много лет работаю как куратор: сначала, будучи сотрудником иерусалимского Музея Израиля, делала выставки «русских» по приглашению различных организаций (например, Сионистского форума), в конце 1990‑х «русские» преобладали в открытой мною галерее CoArt, а теперь «русские» художники постоянно выставляются в галерее Skizza, сокуратором которой я являюсь.

Я представлю вам трех художников: Зою Черкасскую‑Ннади, Шмуэля (Анатолия) Шелеста и Макса Эпштейна. Это совершенно разные художники во всех отношениях, начиная со взгляда на мир и заканчивая стилистикой. Но есть нечто, позволяющее объединить их. Во‑первых, страна исхода, русский язык и русская культура со всеми ее ассоциациями и аллюзиями. Двое из названных художников приехали в Израиль еще подростками — но росли‑то они на русских песнях и сказках, русской литературе, театре и искусстве. И все они имеют опыт жизни в совершенно ином по сравнению с Израилем государстве — имперском, очень большом по своим размерам, с другими ценностями и другой, причем очень разной в разных концах этого гигантского пространства природой, другим светом. Во‑вторых, все они профессионалы, получившие серьезное художественное образование. У всех троих есть приверженность к «сделанности», высокому уровню ремесленной, в лучшем смысле слова, стороны творчества. Каждый из них в своих работах использует отчетливо современный художественный язык. И каждый в своем творчестве воплощает определенный сегмент русскоязычной алии, которая совсем не так однородна, как это представляется коренным израильтянам.

Зою Черкасскую родители привезли в Израиль из Киева, когда ей было почти 15 лет. В Киеве она училась в элитной художественной средней школе имени Т. Г. Шевченко, в Израиле продолжила художественное образование: окончила тель‑авивскую школу искусств «Тельма Елин» и отделение искусства Академического колледжа «Бейт‑Берл» в Рамат‑а‑Шароне. Ее профессиональная жизнь сложилась успешно: о Черкасской много пишут, ее работы экспонируются на выставках в израильских галереях, а после персональной выставки «Правда», состоявшейся в 2018 году в иерусалимском Музее Израиля, о ней заговорили даже те люди, которые нечасто посещают художественные выставки.

«Считается эпатажной авангардистской художницей, склонной к гротеску и черному юмору. Ее стиль называют новой версией соцреализма», — написано о Черкасской в Википедии. Насчет авангардизма я бы не горячилась, а остальное верно. Черкасская очень точно определила те точки, на которые нужно «нажать», чтобы обратить на себя внимание. Она сосредоточилась на двух темах, которые должны были предсказуемо принести ей успех.

Первая — обращение к советскому прошлому, впечатлениям ее детства. Почти документальное — сентиментальное или ироническое — воспроизведение эпизодов советского быта — дома, в школе, на природе — и даже изображение малосимпатичных сценок из прошлой жизни: алкоголики, бездельники, дерущиеся мужчины, — все это было узнаваемо для русскоязычных репатриантов и у многих пробуждало ностальгические чувства.

Вторая тема — алия 1990‑х. Здесь художница доводит до предела свойственные ей сарказм, гротеск, карикатурность, выбирая для своих сюжетов самые распространенные и самые болезненные моменты, вызывающие гнев и возмущение репатриантов: обреченность на «черную работу», отвратительные приставания хозяина‑израильтянина, навязывание религиозными своих норм жизни…

Стиль Черкасской нередко называют «наивным искусством». С этим можно согласиться, если рассматривать это название в строго искусствоведческом смысле, а именно как произведения художников, получивших серьезное художественное образование и сознательно избравших путь подражания детскому или самодеятельному искусству. Ни о какой «наивности» в эмоциональном смысле в наиболее известных работах Черкасской речи не идет: она жесткий профессионал, который досконально продумывает свою стратегию и следует ей.

Однако в новой онлайн‑серии Last Time, начатой в апреле 2020 года, Черкасская показала себя неожиданным образом. Серия задумывалась на тему ковида и карантина, но в ходе работы у художницы возникли ассоциации с Холокостом. И вдруг совершенно исчезли эпатажность, сарказм, карикатурность, продумывание стратегии успеха — все, что определяло ее почерк. Изменились даже живописные приемы: художница почти перестала пользоваться яркими красками, предпочтя им приглушенную цветовую гамму с преобладанием черного. Остались искренняя печаль и ужас перед лицом напастей: сегодняшней эпидемии, которая забирает всех подряд, без разбору, — и той страшной, подобной эпидемии, жестокости, с которой уничтожали евреев, тоже всех подряд. И даже бытовые сценки сегодняшнего еврейского быта у Черкасской перестали быть саркастичными и карикатурными.

Круг интересов в искусстве Макса Эпштейна очень широк. Это касается и тематики его работ, и его изобразительных средств, и даже видов искусств, в которых он работает: фотограф, скульптор, график, аниматор, один из основателей иерусалимской детской анимационной студии Wild Kids, где он преподает.

Макс Эпштейн почти ровесник Зои Черкасской: он приехал с семьей в Израиль в возрасте 16 лет из Пскова. Учился в Академии искусств и дизайна «Бецалель» в Иерусалиме, на факультете керамики и скульптуры. Затем изучал фотографию на Открытом семинаре фотографии в Рамат‑Гане, а в 2011 году получил степень мастера в Хайфском университете на факультете искусств. Сегодня он живет в Иерусалиме и является членом кооперативной галереи Agrippa 12.

Как и Черкасская, в своем творчестве он возвращается к детским воспоминаниям. Но это совсем другая школа и другой подход — метафоричный, близкий к концептуальному искусству, хотя сам художник не вполне разделяет израильское понимание этого термина. «Я за краткость и емкость концепта, но формулировка должна быть красивой, чувственной, а концептуальное искусство этим брезгует», — говорит он. Примером такого подхода может служить его работа «Летучие мыши нашего детства». По словам автора, это «ироническая метафора, изображающая русскую культуру и образование из моего детства. В основу работы положены четыре фигурки — портреты деятелей советско‑российского мира: Пушкина, Горького, Глинки и Ленина… Портреты этих четверых стояли на книжной полке в доме моего деда, и мне всегда хотелось поиграть с ними, но мне не разрешалось их трогать. Когда дедушка скончался, уже в Иерусалиме, семья хотела выбросить портреты. Но я забрал их, чтобы удовлетворить мою детскую страсть к игре и превратить их в “летучих мышей”, которые когда‑то преследовали меня».

Одна из инсталляций Эпштейна — а он создает и масштабные инсталляции — была представлена в проекте «Открывая синагогу. Темир‑Хан‑Шура» (старое название города Буйнакска в Дагестане). Когда‑то там существовала большая община горских евреев, от которой осталось лишь несколько семей, в основном пожилые люди, — остальные уехали. Лет тридцать синагога стояла заброшенная. Но два года назад образовалась группа энтузиастов, которая расчистила еврейское кладбище и по мере сил привела в порядок здание синагоги, построенное в XIX веке. Примерно тогда же проектом заинтересовался Российский еврейский конгресс, который оказал ему поддержку.

Эпштейн дважды приезжал в Буйнакск в преддверии открытия в синагоге выставки, посвященной истории горских евреев.

В свой первый приезд он был ошеломлен: «Я застал эту удивительную жемчужину культуры, истории и архитектуры в состоянии глубокой разрухи, забытости, оставленности. Она была печальна по своей сути и одинока». Во второй раз, уже когда художник монтировал свою инсталляцию, здание выглядело лучше, хотя и оставалось «печальным».

«Инсталляция не реконструирует интерьер синагоги, она к нему отсылает и является образом художественным, не претендуя на документальность. При этом все предметы, которые использовались в инсталляции, аутентичны и найдены непосредственно на месте — они сами настаивают на правде повествования… Например, “Кавказский хребет — Накрытый стол”, выстроенный из подборки журналов “Лехаим”, которых насчитывается несколько сотен. Видимо, они распространялись через синагогу и, когда члены общины разъехались, накапливались здесь пачками…» — рассказывает Макс Эпштейн.

Еще одна часть инсталляции — «Детский уголок»: «Это важная часть, поскольку дети при синагоге готовились к бар мицве, учили иврит и традицию. Нами было найдено большое количество картонных карточек, написанных на иврите… Все они делались на обложках книг из семейных библиотек. Среди прочих книг были обнаружены обложки учебников литературы, истории СССР… Мне показалось, что иврит на этих обложках — точная метафора драмы горских евреев буйнакской общины как части истории СССР».

«Книжный шкаф», в котором стояли молитвенники, также часть инсталляции Эпштейна. Самые старые из книг относятся к началу XIX века. «Они были под слоем пыли, поедены крысами, некоторые подпалены и изодраны в клочья… По традиции, такую книгу еврей должен был бы похоронить. Я же решил похоронить их прямо там, поместив в тот самый шкаф, своего рода братскую могилу. Ворох полуистлевших страниц созвучен тому, что я сам увидел, оказавшись в синагоге в первый раз».

На синагогальной парте Эпштейн собрал композицию из разнообразных и неожиданных находок: «Фанерный посыльный ящик с затертым адресатом, явно прибывший давно и издалека. В нем нашлись тряпица с завернутой в нее землей — “Землей обетованной”, полуистлевший сверток с мацой, по какой‑то неведомой мне причине не тронутой крысами, и инструменты представителей самых разных профессий…»

«И женская часть: галерея на втором этаже с семью внутренними окнами, выходящими в основное пространство синагоги. В окнах я написал композицию из женских портретов, выполненных на основе архивных фотографий и набросков, сделанных в первый приезд в Буйнакск… Видения, свидетельствующие о некогда бурной жизни за окнами…»

Макс Эпштейн, человек светский в израильском смысле слова, то есть не принадлежащий ни к какой религиозной общине, был невероятно увлечен этим проектом и принимал активное участие в его осуществлении. На открытии выставки он выступил с перформансом в технике документальной живописи вместе с композитором Ури Бренером и музыкантом Аркадием Шилклопером.

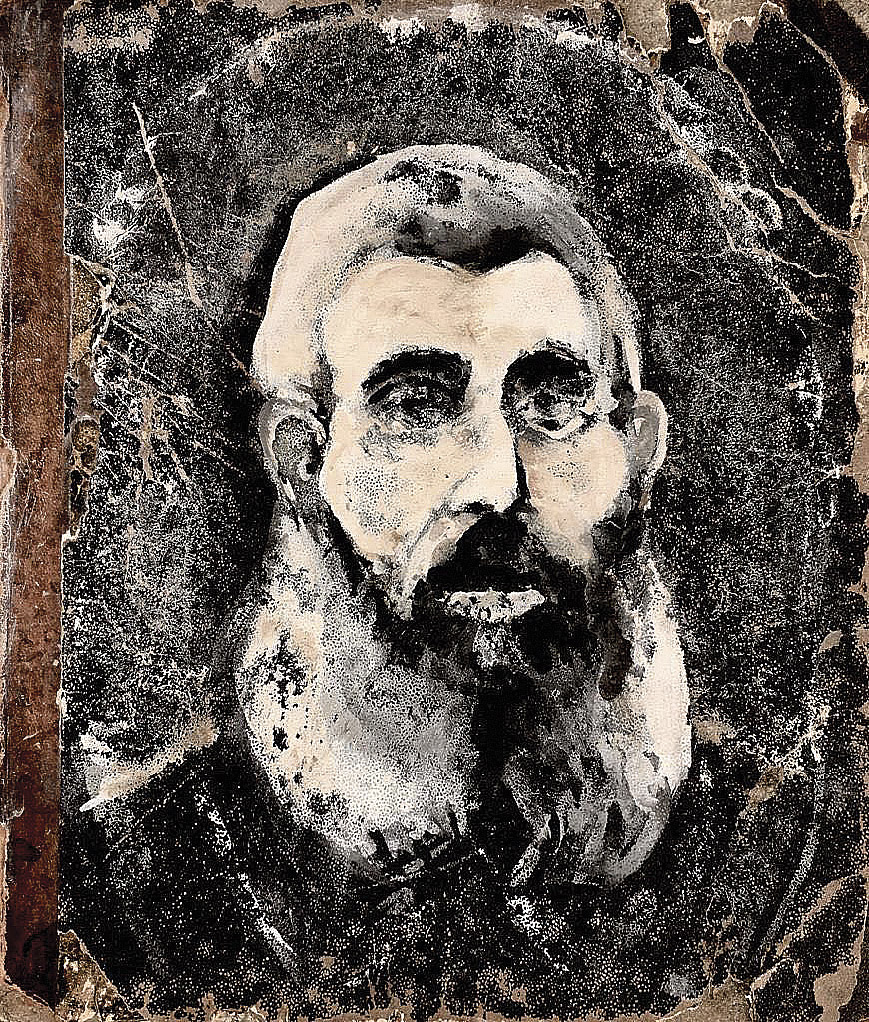

Шмуэль Шелест приехал в Израиль, будучи уже состоявшимся и достаточно известным художником.

Родился он в Киеве, поступил на отделение графики Киевского художественного института, будучи взрослым семейным человеком. После чернобыльской катастрофы уехал с семьей в Ташкент, спасая от возможных последствий радиации маленьких сыновей. В Ташкенте завершил свое художественное образование на графическом факультете Ташкентского театрально‑художественного института. Из Средней Азии семья перебралась в Германию. И наконец, сознательный выбор: Иерусалим, Израиль. В 50 лет — от благополучной и вполне устроенной жизни в Германии — снова в неизвестность: конец второй интифады, Гуш‑Катиф, Вторая ливанская война, а старшие сыновья художника в это время уже служили в армии…

Еще в Германии у Шелеста возник проект — иллюстрации к еще не существующей книге «Каббала и суфизм». Проект был воспринят с большим интересом, хотя до издания дело так и не дошло. Шелест выполнил эту работу в технике монотипии: двое суток практически не выходил из мастерской, напечатав за это время более 400 листов размером А4. Позже вместе с женой Мариной он сделал из этих листов инсталляцию «В поисках голубой нити», которая была показана сначала в Музее Людвига (2003), а затем в Национальном музее Украины в Киеве (2004).

Монотипия при ее кажущейся простоте — техника совершенно мистическая. Налив на гладкую поверхность краску и сделав рисунок, художник накладывает лист бумаги, прижимает его рукой или каким‑нибудь инструментом, а когда снимает, на листе, в зависимости от многих обстоятельств — какая бумага, как ее разглаживали, — кроме самого рисунка появляется множество значков и даже изображений, которые художник не делал!

И когда Шелест начал разглядывать ворох только что созданных листов, он обнаружил на каждом из них повторявшиеся крошечные белые значки, напоминавшие буквы неизвестного алфавита. Шелест увеличил их при помощи ксерокса и показал специалистам. Первое впечатление оказалось верным: это были буквы ивритского алфавита!

Это событие — когда на листах чудесным образом проступили буквы тогда еще не знакомого художнику иврита — изменило всю его дальнейшую жизнь. Все, что происходило с ним раньше, что ощущалось интуитивно, оказалось лишь подготовкой к полному перевороту в сознании и творчестве. С этого начался его путь к иудаизму, приведший в конце концов в Израиль.

Когда говорят «еврейская тема в искусстве», в воображении возникают какие‑то шаблонные картинки. Но это не про Шелеста. Для него еврейство и иудаизм — это всеобъемлющий абсолют, где нет границы между прошлым и настоящим: все происходит здесь и сейчас, и он, художник, всему свидетель. Выражение «все мы стояли у горы Синай» для него не метафора, а реальность.

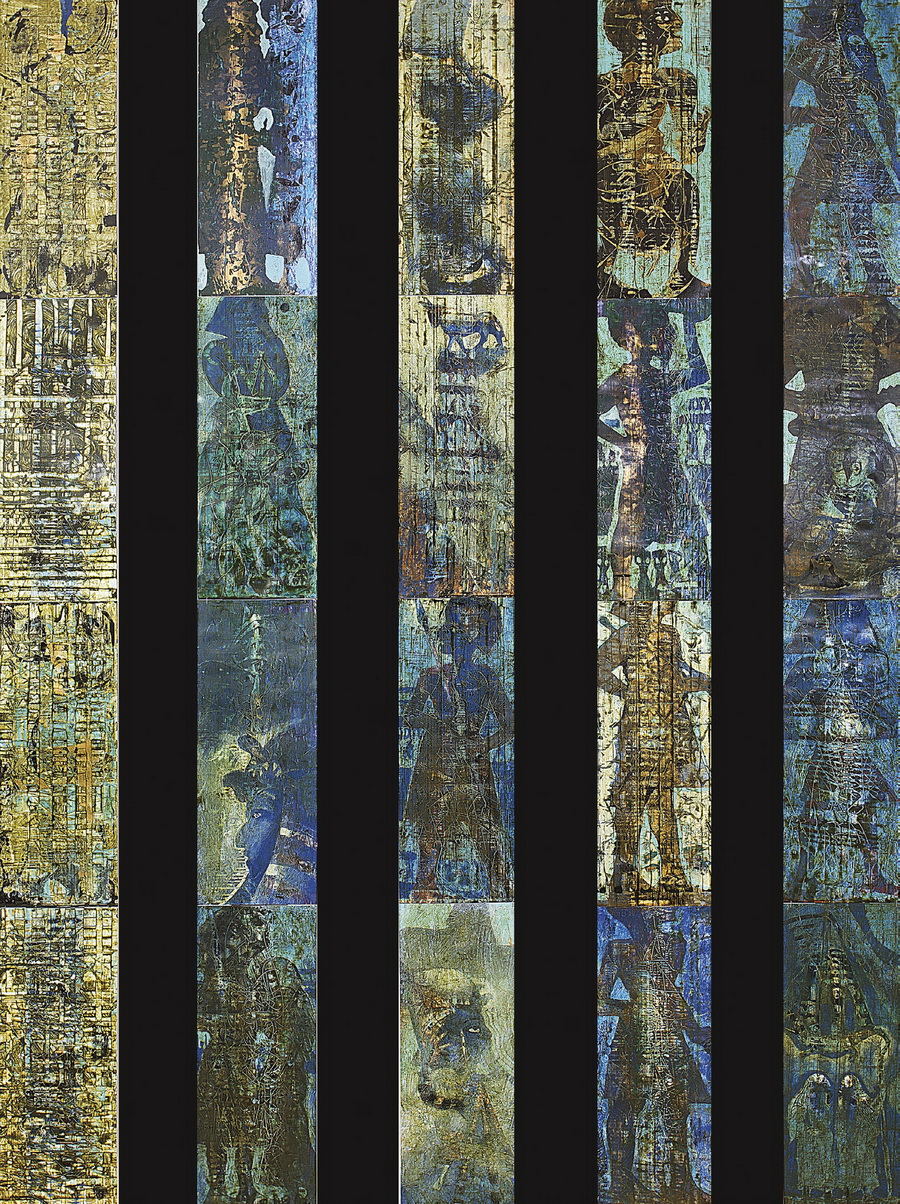

Монотипия, с которой он работал и раньше, в Израиле становится его любимой техникой. Именно эта техника, где сочетается несочетаемое — определенность первоначального замысла и вариативность, непредсказуемость того, что получается в результате, — легла в основу его больших серий, позже оформившихся в инсталляции: «Комментарии. Часть первая: Исход из Египта», «Часть вторая: В пустыне», «Часть третья: Люди пустыни». Но теперь Шелест делает оттиски на длинных полосах холста или шелка, предварительно загрунтовав их, и превращает черно‑белую монотипию в живописное произведение, похожее на свитки. Покрывая исходное изображение слоями краски, он усиливает то, что считает важным, и затушевывает детали, мешающие замыслу.

Шелест как художник видит свое предназначение в том, чтобы выразить в искусстве связь всего сущего, извлечь эту связь из хаоса, показать мир как гармонию и закономерность — но не застывшую, а движущуюся и изменяющуюся. Он убежден, что для воплощения этого существует единственный путь, и он его формулирует: «Я — лишь инструмент в руке Творца». Художник дает себе плыть в этом потоке — меняясь, но оставаясь неизменным в видении цели — совершенной формы, которая уже существует, стоит только ухватить ее.

В Израиле художники «русской алии», так отчетливо выделяющиеся своей интонацией на фоне общей картины израильской художественной жизни, несомненно преображаются. Эмоционально воспринимая сложную палитру древности и современности Израиля, переставая чувствовать границу между прошлым и настоящим, они открывают для себя новые творческие темы и новое художественное пространство.

Русская волна в Израиле тридцать лет спустя

The Times of Israel: Зоя Черкасская рисует свою правду