Еврейская культура и интеллектуалы

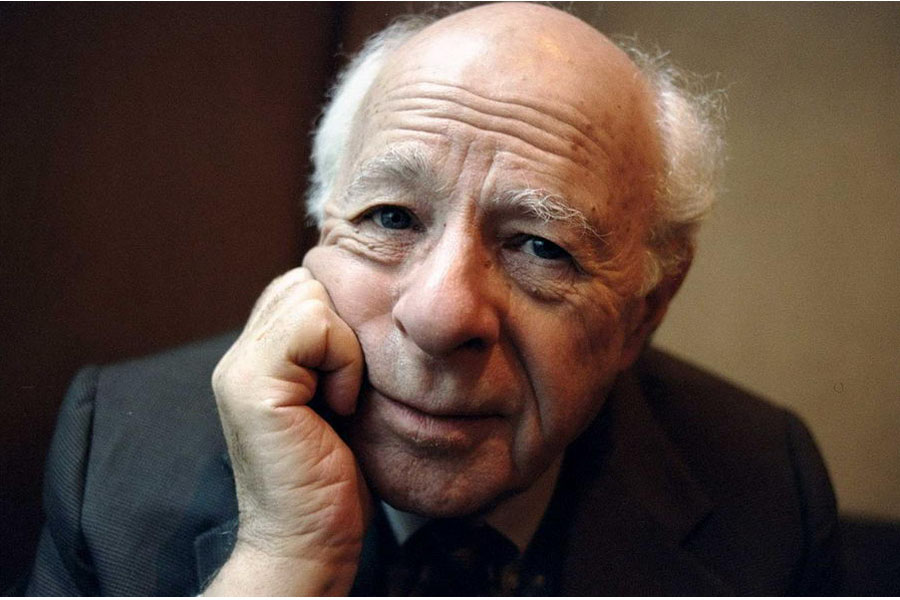

16 декабря в Нью-Йорке в возрасте 95 лет ушел из жизни Норман Подгорец, литературный критик и публицист, с 1960 по 1995 год возглавлявший журнал Commentary. Предлагаем вниманию читателей «Лехаима» рецензию Подгореца, вышедшую далеко за рамки жанра, впервые опубликованную в сборнике «Doings and Undoings: the Fifties and After in American Writing» (1964).

Выход в свет «Сокровищницы идишского рассказа» («A Treasury of Yiddish Stories») — на мой взгляд, событие из ряда вон выходящее. Эта книга не один из тех сборников с бору по сосенке, которые прилично подарить на Хануку или бар мицву, и не расхожий образчик сентиментальной апологетики еврейства. Сборник составили Ирвинг Хау и Элиэзер Гринберг, красиво издало «Викинг пресс» и проиллюстрировал Бен Шан. Рассказы для него переводили не только такие известные деятели англоеврейской журналистики как Морис Самюэль, Мейер Левин и Людвиг Льюисон; в числе переводчиков также Сол Беллоу, Альфред Кейзин, Айзек Розенфельд и опять же Ирвинг Хау, а они не связаны с иудаизмом профессионально, это писатели, которых часто публикуют литературные издания и малотиражные журналы. Теперь о составителях: Элиэзер Гринберг — сам известный идишский писатель, издатель ежеквартального журнала на идише, а Хау — прежде всего автор книг о Шервуде Андерсоне и Уильяме Фолкнере, его тема — литература и политическая жизнь США. И наконец, иллюстратор книги Бен Шан — выдающийся американский художник.

Хау и Гринберг совместно написали пространное, информативное, доскональное и местами блистательное введение, в котором сумели на 70 страницах убористого текста кратко изложить историю идишской литературы, описать эту литературу в контексте породившей ее культуры штетла и вообще разъяснить те особенности идишской литературы, которые могут озадачить американского читателя. Всякий, кто хоть немного знаком с англоязычной критикой идишской или ивритской литературы, найдет, что это введение почти так же интересно, как и сам сборник, и определенно еще более нетривиально. К примеру, составители не преследуют никаких личных интересов. Им просто хочется рекомендовать взыскательному читателю идишскую литературу. Они стараются — пожалуй, слишком усердно — не превозносить до небес произведения, представленные ими на суд аудитории. Правда, эта осторожность, например, не удержала их от того, чтобы назвать шолом‑алейхемовского Тевье «одним из великих персонажей современной литературы» — назвать справедливо, но все же Гринберг и Хау уверяют нас, что в целом идишская литература — литература второразрядная, в которой нет ни своих Шекспиров, ни своих Львов Толстых. Проводя неизбежные сравнения между идишем XIX века и английским языком елизаветинской эпохи, Гринберг и Хау спешат добавить, что даже не собирались сравнивать качество произведений, написанных на этих языках. Умеренность совершенно похвальная.

Однако, сделав необходимые уступки и оговорки, Хау и Гринберг дают себе полную свободу оперировать широким полем генерализованных сравнений и ассоциаций. Безусловно, Шолом‑Алейхем, Менделе Мойхер‑Сфорим и Ицхок‑Лейбуш Перец никогда не рассматривались в ряду столь крупных деятелей литературы, в большинстве своем неевреев, как Кьеркегор, Джеймс, Брехт, Кафка, Силоне , Тургенев, Джейн Остин, Диккенс, Достоевский, Толстой, Гоголь, Чехов, Горький, Мелвилл, Рильке, Уитмен, Т. С. Элиот (это далеко не полный перечень писателей, упомянутых во введении). Среди критиков, которых авторы введения цитируют, имеются (наряду с такими еврейскими властителями дум как Нигер , Бубер и Хешел ), Клинт Брукс, Джон Кроу Рэнсом, Роберт Пенн Уоррен, Айзек Розенфельд и Клемент Гринберг.

Вам, наверно, уже ясно, что в этой книге идишская литература представлена под эгидой, если так можно выразиться, братства интеллектуалов самого высочайшего калибра. Критики, изучив идишскую литературу, признали ее кошерной. Такое ощущение, будто два мира, олицетворяемые Элиэзером Гринбергом и Ирвингом Хау, — два мира, которые несколько лет неторопливо флиртовали друг с другом, — теперь наконец‑то соединили руки в знак признания своего родства. Университет и ешива, большой город и штетл сошлись, чтобы постичь мудрость друг друга, и обнаружили, что могут найти общий язык, удобный им обоим, — английский язык.

Я назвал издание «Сокровищницы» выдающимся событием. Но этот томик — явление не изолированное. В последние несколько лет мы наблюдали, как Марк Зборовский исследовал штетл методами культурной антропологии и добился поразительных результатов. Все больше серьезных писателей трактуют евреев и еврейский опыт как одну из données американской жизни (перечислю лишь несколько имен: Розенфельд, Маламуд, Фидлер, Беллоу, Кейзин и Сводос ). Лайонел Триллинг нашел раввинистические обертоны у Вордсворта. Существует, разумеется, журнал «Комментари» — и журнал этот с самого начала старался совместить интерес к важным интеллектуальным течениям сегодняшнего дня со столь же вдумчивым вниманием к специфически еврейским вопросам. Причем таким подходом увлеклись не только евреи. «Партизан ревью» напечатал рассказы Исаака Башевиса Зингера и других авторов, подавая эти произведения идишской литературы так же почтительно, как и свежайшие образцы литературного авангарда, прибывшие из Франции или Германии. Колумбийский университет несколько лет назад учредил кафедру идиша и идишской литературы. Эдмунд Уилсон начал изучать иврит и недавно написал в «Нью‑Йоркере» о современном ивритском прозаике, Шмуэле‑Йосефе Агноне, что это великий писатель, сравнимый с Кафкой.

О чем бы ни свидетельствовало это явление, оно, по‑видимому, действительно предвещает, что американские еврейские интеллектуалы стали менее щекотливо относиться к своему еврейскому опыту, чем 20–30 лет назад. Но, возможно, вы позволите мне сделать одно автобиографическое отступление, чтобы обозначить оговорки, которыми, на мой взгляд, следует дополнить это наблюдение.

В бытность студентом Колумбийского университета я также посещал семинарию‑колледж иудаики, которую можно было бы назвать гуманитарным бакалавриатом в составе Еврейской теологической семинарии . Естественно, семинария отнимала у меня много времени. Каждую неделю мы занимались два вечера в будни и полдня по воскресеньям, ну и, разумеется, задания на дом нам тоже задавали. Не могу доподлинно сказать, отчего я взвалил на себя эту дополнительную нагрузку, но, каковы бы ни были мои мотивы, типичными их не назовешь. Большинство моих однокурсников, в отличие от меня, готовились стать либо раввинами, либо учителями еврейских школ, и почти все они считали учебу в семинарии более важной для себя, чем занятия в прочих высших учебных заведениях. Многие из них строго соблюдали обряды, а те, кто склонялся к секуляризму, нередко были пламенными сионистами и рассматривали учебу как подготовку к жизни в Израиле. Я не был религиозен, не был и таким уж ярым сионистом, и, вероятно, казался в семинарии аномалией, но никто никогда не ставил под сомнение уместность моего присутствия там. А вот в кругу моих друзей по Колумбийскому университету мне проходу не давали: вся компания требовала обосновать, зачем я хожу в семинарию. Дружил я с угрюмыми и серьезными молодыми интеллектуалами, в большинстве своем евреями. Мы считали себя прямыми наследниками и пропагандистами западной цивилизации, чувствовали себя избранниками, чья задача — изучать ее, преподавать ее принципы и, возможно, внести в нее свой вклад. Это была грандиозная миссия, требовавшая непреклонной своего рода умственной и духовной дисциплины, совсем как монашеская стезя. Но мы острее, чем кто бы то ни было, ощущали грандиозность этого призвания и отдавались ему с деятельной и пылкой преданностью, которая, по‑моему, даже пугала некоторых наших учителей, хотя они сами были истово преданы своему делу.

При том, что нас прежде всего интересовала литература, мы презирали научные журналы типа PMLA . Зато литературные журналы прочитывались нами добросовестно, особенно «Партизан ревью» и «Кеньон ревью» . Вдобавок мы мыслили себя не американцами, не евреями, а новообращенными адептами республики словесности — мира, конкретное, вещественное существование которого казалось нам даже более реальным, чем существование среднего запада США. Наша республика включала в себя всех, кто когда‑либо приложил руку к формированию западной цивилизации. Геродот и святой Августин, Д. Г. Лоуренс и Йейтс — все они были в равной мере выдающимися членами сообщества, в которое мы мечтали вступить. Причем мы представляли себе это сообщество в пространстве, а не во времени. Хотя мы преклонялись перед Лайонелом Триллингом, чувство истории было развито у нас недостаточно. Подобно еще одному выпускнику Колумбийского университета, Мортимеру Адлеру , который так и не перерос эту идею, нам виделось, что писатели, далеко отстоящие друг от друга во времени и пространстве, по интересам и намерениям, беспрерывно ведут между собой «великий разговор». Нам явственно представлялось, как все они, сидя за огромным круглым столом, обсуждают те же проблемы и всегда принимают одну сторону в споре. Именно единство культуры, а не ее различия больше всего прельщало наше воображение.

Но иудаизм практически не имел своих представителей в этом парламенте культуры. За исключением Ветхого Завета (который почитался и как высокая поэзия, и как «гебраический» компонент западной цивилизации), евреи для нас не существовали. Если мои друзья и слышали о каббале, то потому, что ею интересовался Пико делла Мирандола, а также ввиду ее некоторого сходства с оккультизмом Йейтса. Ничто так не раздражало моих друзей, как представление, что, раз уж ты родился евреем, ты обязан изучать еврейскую культуру. «Антисемитизмом» (по крайней мере, осознанным) это не было — не больше, чем убежденность моих друзей в том, что американский роман уступает французскому, английскому или русскому роману, можно было бы счесть «антиамериканизмом». Полагаю, их снисходительное отношение ко всему еврейскому было поразительно схоже с их (и моим) снисходительным отношением ко всему американскому. И не случайно, что многие еврейские интеллектуалы открыли для себя еврейство и Америку одновременно. Маниакальный энтузиазм, в последнее время свойственный увлечению Уитменом, — возможно, элемент того же процесса, которым объясняется новообретенное благоговение перед Шолом‑Алейхемом. Но к этой теме я предпочту вернуться ниже.

Когда друзья обвиняли меня в сентиментальности или в конформизме, я пытался оправдаться (хотя в глубине души подозревал, что они, вероятно, правы) и приводил единственные аргументы, которые хоть что‑либо значили для них и для меня. Я говорил, что еврейская культура заслуживает исследования как культура. Я многозначительно намекал, что нахожу их враждебность подозрительной и сомневаюсь, что они порицали бы меня, если бы я три дня в неделю изучал китайскую демонологию. (Я ошибался: когда я записался на новый курс восточной литературы, они сочли, что я занимаюсь глупостями: для истинного птенца западной цивилизации такие предметы маловажны, а значит, изучать их напрасно и, следовательно, зазорно.) Я пытался отрекомендовать иудаизм, упирая на его неповторимость, и самым мощным оружием для меня стали две фундаментальные установки, которые я приписывал иудаизму. Первая состояла в том, что иудаизм не терпит никакого дуализма «тело/душа» (это был действенный аргумент, поскольку в нашем понимании дуализм был вездесущим бичом западной цивилизации), а вторая — в том, что иудаизм так и остался единственной (кроме древнегреческой) культурой, где считалось, что познание необходимо ради самого познания, а мудрецов ставили выше, чем плутократов. Этот довод тоже действовал, поскольку «буржуазные» критерии мы тоже люто ненавидели. Эти доводы впечатляли моих друзей, но они все равно не понимали, как можно тратить столько времени и сил на положения, которые мы, в конце концов, уже усвоили из книг Блейка, Лоуренса, Флобера и еще дюжины великих представителей нашего пантеона. Друзья требовали, чтобы я предъявил им великих еврейских писателей мирового уровня, но лишь скептически улыбались и пожимали плечами в ответ на мои беспомощные попытки охарактеризовать Йеуду Галеви как поэта‑метафизика масштаба Джона Донна, а Менделе Мойхер‑Сфорима — как сатирика, подобного Свифту.

Думаю, взгляды моих друзей хорошо отражали, с поправкой на типичные для студентов пылкость, агрессивность и преувеличения, взгляды, превалировавшие среди американских интеллектуалов‑евреев сразу после Второй мировой войны. Они пока были не склонны соглашаться с тем, что еврейскую культуру стоит уважать по их критериям, что она интересна сама по себе, помимо того, что может значить для них как для евреев. Так или иначе, они сомневались, что она и впрямь представляет большую ценность.

Но у этой медали есть и другая сторона. От Колумбийского университета семинарию отделяют шесть кварталов, и для меня эта прогулка по Бродвею, от 116‑й улицы до 122‑й, была чем‑то вроде путешествия из Парижа в провинцию. Тем не менее, неустрашенный, я врывался в семинарию, словно апостол, с евангелическим пылом святого Павла, я нес евреям истину, которая открылась мне в Гамильтон‑Холле . Истина, к которой мне не терпелось приобщить их, гласила, что в еврейскую культуру следует влить свежий поток мысли, бескорыстный, свободный от идеологий: я был не только святым Павлом, но и Мэттью Арнольдом . Здесь следует сообщить, что в семинарии литература преподавалась и осмыслялась вовсе не на таком высоком уровне, как Библия, Талмуд и история. Некоторые курсы библеистики и еврейской истории ничем не уступали аналогичным курсам в Колумбийском университете, а кое‑какие даже превосходили все, что в этих областях предлагал Колумбийский университет. Увы, с курсами литературы дело обстояло иначе; возможно, этот факт отражал традиционное для евреев настороженное отношение к занятиям литературой ради литературы (Хау и Гринберг посвятили этой традиции великолепный раздел своего введения). Мне всегда казалось, что в подходе как к ивритской, так и к идишской литературе (последнюю мы читали в переводах на иврит) было что‑то недостойно предвзятое или невыносимо топорное. Бялика чтили, по‑видимому, не как поэта, а как этакого современного пророка; Шолом‑Алейхема ставили выше Менделе Мойхер‑Сфорима (моего любимого писателя), так как Шолом‑Алейхем изображал еврейскую жизнь более «позитивно», чем Мойхер‑Сфорим; наши профессора вечно превозносили того или иного автора за то, как «красиво» он пишет на иврите, — и так распинались, что неприятно напоминали мне викторианских критиков — жрецов изящного литературного стиля, которыми издавна возмущались мои любимые литературные ежеквартальники. Короче говоря, еврейская литература была либо текстом, проповедью, партийной платформой, либо вехой в развитии иврита как современного языка. Мои учителя и однокурсники были, казалось, еврейскими аналогами Ральфа Фокса и Артура Квиллер‑Кауча . У нас не было своих Элиотов, Ливисов , Триллингов, Рэнсомов, Тейтов или Бруксов . Точнее, не было, пока не появился я.

Моя личная кампания — попытки принести в семинарию мудрость Колумбийского университета — была не более успешной, чем мои вялые усилия принести мудрость семинарии в Колумбийский университет. Конечно, я действовал не очень тактично, но, подозреваю, тактичность не сыграла бы тут почти никакой роли. На одном занятии, выступая с докладом о сборнике современной ивритской поэзии, я чуть не спровоцировал бунт, когда раскритиковал просодию одного второстепенного ивритского лирика, сославшись в качестве образца на Э. Э. Каммингса. На меня накричали, взывали к крови шести миллионов, обвиняли меня в удручающем незнании иврита, уверяя, что мои сравнения неуклюжи, неуместны и даже нравственно небезупречны. (Я до сих пор считаю, что оценил поэта верно.) На другом занятии я по глупости сознался, что считаю Бялика второразрядным провинциалом, сильно уступающим космополитичному Черниховскому ; это как если бы на коммунистическом митинге какой‑то новоиспеченный партиец объявил бы Розу Люксембург более глубоким философом, чем Ленин. А когда я пытался характеризовать Йеуду Галеви и Шломо Ибн‑Габироля как ивритских Донна и Марвелла, мои соученики по семинарии уже не улыбались скептически, а заикались, заходились кашлем и скрежетали зубами от возмущения. И только единожды я не навлек на себя непомерно жаркие протесты — а именно, когда на очередной из вечных дискуссий на тему, почему произведение становится еврейским, сказал, что подлинные американские еврейские писатели — не Фанни Хёрст и Людвиг Льюисон , а Айзек Розенфельд и Лесли Фидлер. Но самый примечательный успех я снискал в ивритоязычном летнем учебном лагере, организованном семинарией.

Читая курс об Иеремии, я восхитил своих слушателей — подростков 15 лет, заявив: чтобы понять, какая это великая книга, им не обязательно верить, что Б‑г действительно говорил с Иеремией. Я со всей серьезностью излагал им теорию Кольриджа о «временном отказе от недоверия» и намекал, что Иеремия (в отличие от Исаии) хотел быть не пророком, а поэтом; именно поэтому он постоянно жаловался Б‑гу, как его обижают. Я описывал этого измученного религиозного гения как некий гебраистский прообраз художника, гонимого гебраистским прообразом буржуазного общества, описывал как Флобера среди еврейских филистеров. (Кстати, пророка Амоса я охотно называл «первым молодым провинциалом».) Новаторство этого подхода не проходило незамеченным даже в кругу 15‑летних подростков.

Тем временем в мире Колумбийского университета, по‑видимому, происходило то, о чем раньше можно было только мечтать. Хасидизм, выведенный Мартином Бубером и Гершомом Шолемом в публичное пространство, словно неожиданный свидетель на громкий судебный процесс, произвел в сознании нью‑йоркских интеллектуалов эффект разорвавшейся бомбы. Внезапно, одна за другой, появлялись статьи не только о хасидизме, но и о Маймониде, а писали их те, кто еще вчера был всецело погружен в Элиота, вопрос первородного греха и Кьеркегора. Обнаруживались почтительные рецензии на книги Шолом‑Алейхема, и складывалось впечатление, что некоторые наши кумиры из числа молодых критиков и впрямь читают на идише. Помню также, что, впервые услышав, что Лайонел Триллинг пишет статью о Вордсворте и раввинах, я ощутил прямо‑таки личное торжество. Примерно в тот же период мы с друзьями открыли для себя журнал «Комментари» — причем он выбивал их из колеи так же сильно, как восхищал меня. Я все‑таки не одинок в мире, есть и другие, причем эти другие умны (предполагаю, под этим я понимал, что они прекрасно разбираются в новой критике ). Я впервые сам начал верить собственным доводам насчет неповторимости иудаизма как культуры. Мне не казалось странным, что внуки хасидов вынуждены добираться до штетла через Вордсворта. Меня потрясало другое — то, что вкус к Вордсворту не вселял в них презрение к штетлу и всему, что штетл дал вечности.

Разумеется, мое изумление было наивным, поскольку новообретенный интерес к еврейству несколько отличался по своей природе от интереса к Вордсворту. За ним стояло много разных побуждений, но здесь для меня важно лишь одно: многие американские еврейские интеллектуалы обнаружили, что сформированы еврейской культурой не в меньшей мере, чем западной цивилизацией. Они заинтересовались Маймонидом и Бааль‑Шем‑Товом, как минимум, потому (или отчасти потому), что полагали, будто у Маймонида и Бааль‑Шем‑Това смогут узнать кое‑что о себе. И все же, полагаю, это побуждение оставалось подспудным, поскольку публично и официально они хвалили Маймонида и Шолом‑Алейхема ровно так, как я хвалил их своим друзьям, — проводя параллели со святым Фомой Аквинским, Вордсвортом, Блейком и Чеховым. Иными словами, прежде чем эти еврейские интеллектуалы позволили бы себе роскошь исследовать свои собственные корни, они должны были убедиться, что эти корни привлекают всеобщий интерес. Им требовалось, чтобы дыхание еврейской культуры перестало, так сказать, попахивать чесноком.

Как я уже писал выше, я считал этот новообретенный интерес к еврейству элементом того же самого процесса, что и новообретенный интерес к американизму; а конкретнее, что увлечение Уитменом сопоставимо с увлечением Шолом‑Алейхемом. Но это не вполне верно. Дело в том, что интерес к Уитмену имел резонанс, а внимание к еврейским писателям нет. Приведу лишь один факт: кое‑кто из тех, кто совсем недавно критиковал Уитмена, простодушно признается, что не читает, да и не должен читать его так же отстраненно, как читают Донна и Шекспира, или по тем же причинам, не подходит к нему с теми же мерками, как к Донну и Шекспиру. Складывается впечатление, что возвращение к Уитмену — дело сугубо семейное, что сегодня Уитмена славят не за его великие стихи о смерти, а за то, что он учил, что значит быть американцем. И это абсолютно уместно, так и должно быть. Не всякая литература породила писателей, которые играют особую роль — олицетворяют национальный менталитет, поскольку не всякая культура сочла факт национальной принадлежности проблемой, которую следует обсуждать и обдумывать. Ни англичан, ни французов, при всем их пылком национальном чувстве, определенно не волнует, что именно значит быть французом или англичанином. С другой стороны, русских, немцев, а также нас, американцев, одолевает стремление осознать свою национальную принадлежность. А евреи в этом смысле, разумеется, занимают самое видное место. Еврейская литература, особенно в последние 150 лет, порождала своих Фихте, Уитменов и Гоголей, но никаких иных фигур не породила. И это указывает, что от других литератур она отличается столь же радикально, как еврейская история — от любой другой истории.

И это помогает нам догадаться, почему мои неуклюжие попытки сделать еврейскую культуру доступной для меня же самого встречали в семинарии столь враждебный прием. Думаю, мои учителя справедливо обижались на высокомерное предположение, будто еврейскую культуру следует либо оправдывать в глазах «Кеньон ревью», либо отрицать ее ценность. И все равно я — воспитанный, как говорится, в «хорошей еврейской семье», в принципе свободно владеющий идишем и ивритом, высокообразованный (по американским меркам) в области еврейской культуры и жаждущий постичь «все лучшие мысли и знания, какие только есть на свете» — полагал, что не могу приблизиться к еврейской культуре никаким другим путем. Со своей стороны, мои учителя справедливо считали, что категории, которые я хотел применить, чтобы понять эту культуру для себя, уводили бы меня от нее, в конечном итоге, гораздо больше, чем вносили бы в него ясность. Та самая черта, которую я во всех них презирал — их тотальная погруженность в свой предмет, их неспособность взглянуть на него со стороны и объективно, их нежелание даже признать возможность отстраненности, — была единственным ключом к подлинному пониманию еврейства. Для них не могло быть никакой разницы между пониманием еврейской культуры и приверженностью судьбе еврейского народа: собственно, к пониманию они стремились именно для того, чтобы упрочить в себе эту приверженность. Вся еврейская культура была биографией их собственных душ, была им дороже, чем даже их собственные души. Вероятно, у них было чувство, что приравнять Йеуду Галеви к Джону Донну — значит, от него отмахнуться, не принять вызов: ну кто бы отдал жизнь за Джона Донна? Ведь, на их взгляд, каждый еврейский писатель вновь и вновь бросал им один и тот же вызов: что ты намерен делать, раз уж ты еврей? Могло ли творчество Бялика пробудить во мне какой‑то отклик, если этот вопрос не был мне особо интересен? В том, что касалось литературы вообще, прав был я: литература — одновременно нечто большее и нечто меньшее, чем призыв к действию; и в ссоре со своими учителями я был бы прав, если бы речь шла о любой другой литературе, за исключением этой. Истина в том, что ивритская литература и идишская литература не такие, как все прочие литературы, и изучать их, судить о них следует иначе. Открывать свои сокровища они соглашаются только на собственных, весьма нестандартных условиях. Хорошо это или плохо, но им свойственна та же уникальность, что и людям, которыми и для которых они создавались.

В своем введении Хау и Гринберг блестяще пишут об идишской литературе. Они сообщают, что у нее есть особые свойства — в первую очередь любовь и нежность, — с которыми нам следует ознакомиться. Они рекомендуют идишскую литературу как своего рода противовес той литературе кризиса, которую все мы обожаем, они считают, что идишская литература не нуждается в других рекомендациях, кроме совета воспринимать ее как противоположность в диалектике вкусов современного человека. Они даже обиняками сообщают, ведь они кристально честны, что эта литература неизбежно, целенаправленно, порой агрессивно узколобая, что создавалась она для читателей, которых, столь же глубоко, как и писателей, интересовала ее единственная тема — вопрос о значении еврейства. Они указывают, что эта литература сосредоточена исключительно на судьбе народа, причем так деспотично и неумолимо, что в ней нет места для интереса к герою как индивидуальности; и признают, что почти все мы читаем художественную литературу прежде всего потому, что нам хочется лицезреть индивидуального героя в его вечной борьбе с обществом. Разумеется, это равносильно признанию, что эти рассказы не могут привлечь наше внимание — внимание читателей художественной литературы, но Хау и Гринберг уговаривают нас ненадолго поверить, что человек с искушенным вкусом, осознав, почему так все сложилось, не откажется приобщиться к новому для себя опыту. Может быть, может быть.

Говоря начистоту, даже не могу сказать, согласен ли я с Гринбергом и Хау. Когда я читал этот сборник, а в нем есть как несколько произведений, прочитанных мною раньше, так и много тех, которые я раньше не читал, меня, как никогда прежде, угнетало ощущение, что в этих рассказах мало найдется такого, что хоть как‑то созвучно грани моего «я», которая читает английскую, французскую и русскую литературу, зато все созвучно грани моего «я», которая поныне бьется над загадкой моего еврейства. Еврею не так сложно, как кажется, развести эти две части своего «я», и я попытался читать книгу так, как советуют Хау и Гринберг. Но я обнаружил, что удовольствие, которое она мне доставляет, совершенно не похоже на то удовольствие, которое дает мне хорошая художественная литература. Удовольствие это я получал от очарования и причудливости мест, где обитали наши предки, оно возбуждало, но не бросало вызов, а следовательно, не предполагало серьезного отношения. Сколько иронии в том, что таково воздействие литературы, которая, как ни одна другая, требует, чтобы ее воспринимали с просто‑таки апокалиптической серьезностью! Однако были и исключения: один рассказ Менделе Мойхер‑Сфорима, два рассказа Шолом‑Алейхема, несколько прелестных вещиц Аврома Рейзена и Ламеда Шапиро, чудесный рассказ «Гимпл‑дурень». Но сборник в целом, по моему ощущению, не вполне оправдал скромные обещания, которые сулило введение: пожалуй, в мои студенческие годы в Колумбийском университете эта книга не переубедила бы моих друзей. Я вовсе не собираюсь утверждать, будто большинство писателей, представленных в этом сборнике, недостаточно талантливы, чтобы заслужить внимание читателя. Просто они скованы огорчительными, возможно, трагическими ограничениями, — и не по своей вине. Но они бы и сами первыми признали: евреем быть нелегко.

(Опубликовано в №324, апрель 2019)

Шолом‑Алейхем: там, где мы жили прежде

Добиться