Долгая жизнь в полях на деле беспросветна и пуста

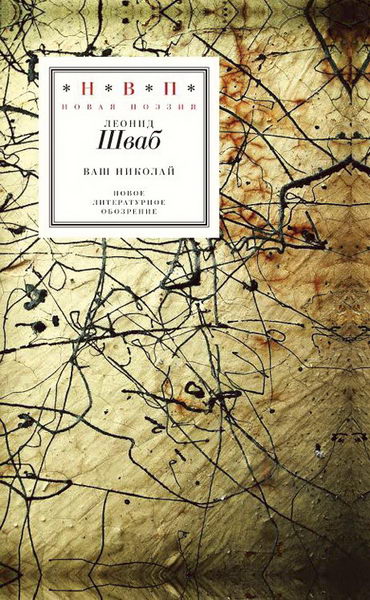

ЛЕОНИД ШВАБ

Ваш Николай

М.: Новое литературное обозрение, 2015. — 120 с.

Поэзия Леонида Шваба — это круги на воде, которые появляются уже после того, как груз исчез под ее толщей и двинулся ко дну. Стало быть, в большинстве его стихотворений центр или исходная точка повествования (уже не раз было замечено, что это не лирическая, а, скорее, эпическая поэзия) только подразумевается. Всё как бы случайно и невзначай. В текстах Шваба не встретить какого‑либо ясно видимого «начала», условной «темы», которая непременно должна развиваться, или практически бухгалтерского «итого», которым так славятся плохие примеры политической поэзии. А если что‑то такое и бывает, то в виде нарочито необязательного фрагмента. Можно было бы сделать вывод, что Шваб пишет одно стихотворение, не будь такое утверждение слишком поверхностным. Лучше сказать, что он пишет с памятью о каком‑то одном большом стихотворении, о каком‑то метанарративе, который мы уже не восстановим, да и не имеем никаких прав его восстанавливать. Не зря еще Григорий Дашевский отмечал связь между поэзией Шваба и австро‑немецкой и русской прозой 1920‑х годов, авторы которой пережили падение своих империй, а значит, и метанарративов этих империй.

И тут интересно заметить, что на поэтике Шваба очень опосредованно сказалось его местожительство. Ведь Израиль как раз и основан при помощи метанарратива о возвращении евреев на свою историческую родину, но для Шваба это не имеет значения. Без сомнения, поэт вписан в русскоязычную литературу Израиля: в его стихотворениях при желании можно увидеть остов пышной прозы Александра Гольдштейна. И тем не менее Шваб в каком‑то смысле оказывается гораздо ближе к российским реалиям. В России пытаются осмыслить распад советского мира, где «ради счастья народов никто не смыкает глаз», и проследить постепенное умирание культурных механизмов, которые обеспечивали легитимность этого мира. Однако надо помнить, что подобная привязка Леонида Шваба к сегодняшней ситуации грешит масштабными обобщениями, а он их избегает, отстраненно описывая множество частных случаев и создавая совершенно отчужденную вселенную, в которой «с неба свисают веревки» и «Форштадтская улица есть преднамеренный Млечный Путь». Порой эта вселенная бывает почти неподвижной, мертвой: «Предмет одушевленный неприятен», или: «Долгая жизнь в полях / на деле беспросветна и пуста», или: «Невозможная смерть и жизнь, к сожалению, невозможна». Порой описываемое пространство словно остановлено щелчком пальцев: «Там аисты бесполезные зависают / И в камень, как в зеркало, глядят». В любом случае голоса (часто анонимные) боятся перемен, о чем они недвусмысленно говорят в одном из новых стихотворений книги: «У нас перемены нас точно забудут». Для упомянутых голосов вообще не характерна двусмысленность, а поэзия Шваба строится во многом на описательных предложениях. Он беспрестанно констатирует перемещения героев, статику или динамику погодных условий, положение дел, изредка перемежая такую констатацию вопросами и требованиями действующих лиц по тому или иному поводу. Так, жена заведующего кафедрой, накрывая на стол, неожиданно останавливается в недоумении: «Зачем я здесь? Кто все эти люди?» Пилот в эфире радиопрограммы переживает о том, что он «сказочно нелюдим». Что нам могут сказать эти реплики? В сущности, ничего. Но, может быть, за ними все‑таки что‑то есть?

И тут интересно заметить, что на поэтике Шваба очень опосредованно сказалось его местожительство. Ведь Израиль как раз и основан при помощи метанарратива о возвращении евреев на свою историческую родину, но для Шваба это не имеет значения. Без сомнения, поэт вписан в русскоязычную литературу Израиля: в его стихотворениях при желании можно увидеть остов пышной прозы Александра Гольдштейна. И тем не менее Шваб в каком‑то смысле оказывается гораздо ближе к российским реалиям. В России пытаются осмыслить распад советского мира, где «ради счастья народов никто не смыкает глаз», и проследить постепенное умирание культурных механизмов, которые обеспечивали легитимность этого мира. Однако надо помнить, что подобная привязка Леонида Шваба к сегодняшней ситуации грешит масштабными обобщениями, а он их избегает, отстраненно описывая множество частных случаев и создавая совершенно отчужденную вселенную, в которой «с неба свисают веревки» и «Форштадтская улица есть преднамеренный Млечный Путь». Порой эта вселенная бывает почти неподвижной, мертвой: «Предмет одушевленный неприятен», или: «Долгая жизнь в полях / на деле беспросветна и пуста», или: «Невозможная смерть и жизнь, к сожалению, невозможна». Порой описываемое пространство словно остановлено щелчком пальцев: «Там аисты бесполезные зависают / И в камень, как в зеркало, глядят». В любом случае голоса (часто анонимные) боятся перемен, о чем они недвусмысленно говорят в одном из новых стихотворений книги: «У нас перемены нас точно забудут». Для упомянутых голосов вообще не характерна двусмысленность, а поэзия Шваба строится во многом на описательных предложениях. Он беспрестанно констатирует перемещения героев, статику или динамику погодных условий, положение дел, изредка перемежая такую констатацию вопросами и требованиями действующих лиц по тому или иному поводу. Так, жена заведующего кафедрой, накрывая на стол, неожиданно останавливается в недоумении: «Зачем я здесь? Кто все эти люди?» Пилот в эфире радиопрограммы переживает о том, что он «сказочно нелюдим». Что нам могут сказать эти реплики? В сущности, ничего. Но, может быть, за ними все‑таки что‑то есть?

Иногда при чтении не покидает ощущение, что «Ваш Николай» — это каталог образов, которые связаны между собой разве что переплетом: татары, Монголия, товарищи, орбиты планет, набережные, конторы, военные и бюрократия, учительницы, актеры и чародеи — все находится в огороженной зоне неразличимости. То и дело в текстах возникают разные общие места, клише. Как правило, когда речь заходит о клише, то подразумевают негативные коннотации. Между тем клише можно рассмотреть в другом ракурсе, чем среди всего прочего и занимается Шваб. Включая в свою поэтику общие места, автор разоблачает их, показывает, что они организуют нашу чувственность. Он раскрывает их социальную природу, позволяя нам увидеть себя частью сообщества. Именно в этой возможности быть сообществом содержится обещание выхода.

Находясь в командировке в заштатном городе

Посетил краеведческий музей

В панорамной постановке за стеклом

Изображающей сцену из первобытных времен

Разглядел чучело белки‑летяги

Присев на музейную кушетку задремал

Очнулся как после наваждения

Школьники галдели, учительница призывала детей к порядку

Белка‑летяга обнажала мелкие зубы

Учительница была хороша собой

Счастье это урок

Ученики это бесы

Если мы знаем об отсутствии смысловой нагрузки в мире, который изображает Шваб и который в то же время чрезвычайно напоминает наш, то мы близки к освобождению от этого картонного существования, можем избежать его, уйти легко и бесстыдно, как Цинциннат в «Приглашении на казнь» Владимира Набокова уходит с эшафота, повергая в уныние палачей. «Все расползалось. Все падало, — пишет Набоков. — Винтовой вихрь забирал и крутил пыль, тряпки, крашеные щепки, мелкие обломки позлащенного гипса, картонные кирпичи, афиши; летела сухая мгла; и Цинциннат пошел среди пыли и падших вещей и трепетавших полотен, направляясь в ту сторону, где, судя по голосам, стояли существа, подобные ему».

Кажется, что поэзия Леонида Шваба производит или стремится произвести эффект, который мы только что наблюдали в приведенной цитате. Шваб хочет обнаружить перед нами камерность застойного времени и тем самым вывести настоящее и прошлое из тени, чтобы чувство нехватки отступило в тень.

Самоопределение сефардских евреев Западной Европы и их отношение к чужим и посторонним

The New Yorker: Гонка за тем, чтобы у каждого ребенка была игрушка