Человек с той стороны

«Книжники» готовят к изданию русский перевод очередной книги для подростков популярного израильского писателя Ури Орлева. Действие ее происходит в 1943 году, место действия — Варшавское гетто.

Предлагаем читателям «Лехаима» ознакомиться с одной из глав будущей книги.

Чудак на Валовой

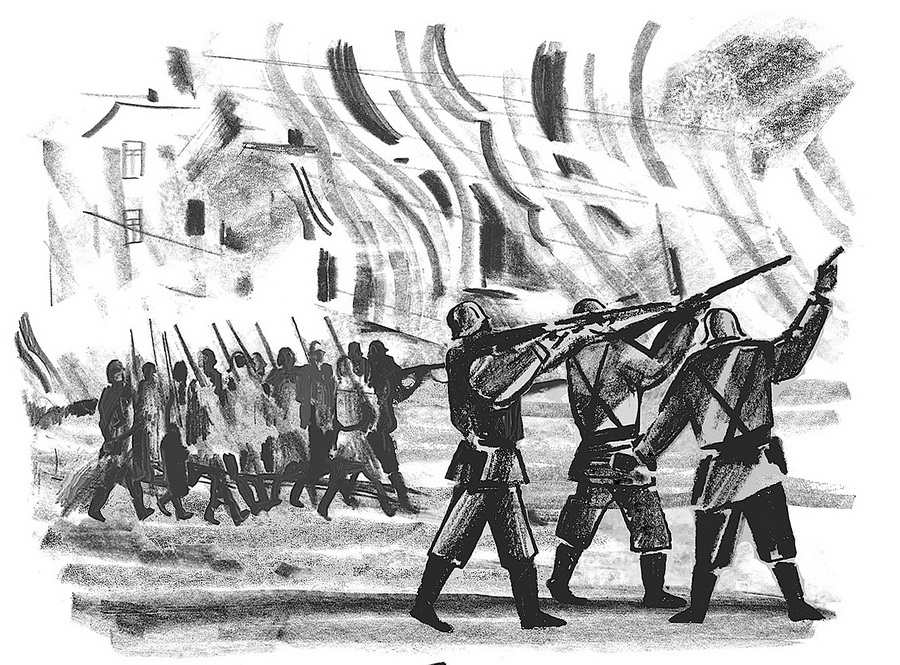

Немцы шли, как на параде — посреди улицы, маршевым строем. Мы посчитали — их было около трехсот.

Мы сидели у маленького окошка на чердаке дома на Валовой улице. Отсюда были хорошо видны главные входные ворота гетто. Здесь, на чердаке, был наш наблюдательный пункт. Сюда послали нескольких парней без оружия и нас двоих — меня и пана Юзека.

Найти его мне не составило особого труда. Все тут называли его «новичок, который пришел из канализации». Поднявшись из бункера, я увидел людей на разных этажах дома. Каждый уже был поставлен на боевой пост возле того или иного окна. Увидев меня, пан Юзек страшно удивился и стал мне выговаривать. Я дал ему кончить, а потом сказал:

— Пан Юзек, я не мог там оставаться. Это было как добровольно сойти в могилу. Я чувствовал, что задыхаюсь. Конечно, если бы у меня были маленькие дети, то, возможно, у меня не осталось бы другого выхода, но…

Он глянул на меня и понимающе кивнул.

— Ладно, оставайся здесь, Мариан, но держись все время рядом со мной. И без всяких фокусов. Я только надеюсь, что Антон появится скоро. Если мне суждено умереть здесь, я хотел бы умереть с чистой совестью.

По‑моему, на самом деле он был рад, что мы снова вместе.

Немцы уже дошли до маленькой площади внутри гетто. Но как только они двинулись дальше, прогремел мощный взрыв. Площадь словно взлетела в воздух. Парни рядом с нами пришли в неистовый восторг. Они смеялись, кричали, плакали от счастья, обнимались. Я думаю, они никак не могли поверить собственным глазам и потому не отрывались от окон.

Действительно, там совершалось немыслимое.

Вообще‑то евреи не в первый раз убивали немцев. В Варшаве это случалось и раньше. Но крайне редко. До предыдущего дня — первого дня восстания — происходили только одиночные нападения. А на этот раз шла настоящая война. Это был бой. Слывшие непобедимыми немцы, собравшиеся покорить весь мир, терпели поражение от кучки евреев. Разумеется, все понимали, что это временный успех. На короткое мгновение. Не думаю, что у кого‑нибудь здесь были какие‑то иллюзии. Но в тот момент никто не задумывался о будущем. Мы только смотрели, как уцелевшие немцы отползают с площади и собираются под стенами домов. А на площади лежат их убитые. А их раненые стонут и кричат. А остальные явно в панике. Палят без всякой цели во все стороны. Я и сам не верил своим глазам. Пан Юзек обнял меня и сказал:

— Если мне суждено умереть, Мариан, то после этого умирать будет легче.

Немцы отступили. Кое‑как утащили своих раненых и отошли за ворота. Парни, которые были с нами, сказали, что это взорвалась мина, которую повстанцы заложили на площади еще раньше. Она управлялась электричеством. За приведение ее в действие отвечал один из этих парней, и теперь он очень гордился этим.

И тут поступил приказ покинуть наблюдательный пункт. Мы бегом пересекли улицу. Теперь немцы почти не стреляли. Но я задержался и не сразу побежал со всеми. А когда пан Юзек вернулся, чтобы забрать меня, и начал на меня кричать, я сказал:

— Там на тротуаре лежит труп немца. Видно, отбросило взрывной волной. Я хочу забрать его винтовку.

И мы побежали туда вдвоем.

Возле немца действительно валялась винтовка. Я схватил ее. От сильного волнения я чуть не забыл поднять патронташ. Мы вбежали в дом и присоединились к своим парням. Я все еще держал в руках винтовку, и они посмотрели на меня с завистью. А пан Юзек ничего не сказал. Но я не мог выдержать его взгляда и отдал винтовку ему. Я подумал, что ему она нужна больше.

Теперь нам приказали подняться на четвертый этаж, там есть пан Диамант, который покажет пану Юзеку, как обращаться с винтовкой. А мне в награду за то, что я ее добыл, дали две гранаты и бомбу. И гранаты, и бомба были самодельные. Каждая граната была сделана из полулитровой металлической банки, наполненной взрывчаткой. Мне объяснили, что их надо поджигать спичкой. Я хорошо бросаю камни. Осталось только дождаться, чтобы немцы вернулись.

Я сидел рядом с паном Юзеком и смотрел, как пан Диамант его учит. Он велел ему стрелять только по большим группам, а не по одиночным солдатам. Так он скорее попадет в цель. Потом он присоединил к нам еще двух парней и велел им взять винтовку, если пан Юзек будет ранен.

К нам поднялись несколько девушек. Они прошли между бойцами и раздали еду и воду. Я не был голоден, но все время пил.

Не знаю, сколько времени прошло до начала повторной немецкой атаки. Может, час. Или больше. Но они вернулись. На этот раз они не маршировали, как на параде, а пробирались по двое под прикрытием стен. Они взорвали ворота и ворвались на территорию гетто. Евреи начали стрелять из окон и швырять бомбы. Какое‑то время я еще оставался рядом с паном Юзеком. Мне хотелось посмотреть, как он будет управляться со своей винтовкой. А он держался вблизи своего нового учителя, пана Диаманта, которого все здесь называли Авремеле. Перед войной этот Авремеле был солдатом в польской армии и поэтому хорошо знал, как нужно вести себя в бою. И все делал очень медленно, не торопясь. Парни все время подгоняли его: «Ну же, Авремеле, вон там еще один, чего ты ждешь?!» Но он ни на кого не обращал внимания. Целился не торопясь, но когда наконец стрелял, каждая его пуля попадала в очередного немца.

А nbsp;пан Юзек, напротив, был слишком взволнован. Он буквально дрожал. И никак не мог разобраться, где у него левая рука, а где правая. А поскольку он был левша, эти руки у него постоянно путались — и когда он пытался удержать винтовку, чтобы правильно прицелиться, и когда пробовал взвести курок. Он даже не мог как следует разглядеть мушку. Мучился несколько минут, выпустил одну пулю, а потом сказал в отчаянии, что у него все мутится в глазах и он не может стрелять, и отдал винтовку одному из парней. Взамен ему дали две настоящие гранаты и две такие, как у меня, и мы вдвоем спустились на первый этаж, откуда швырнуть гранату можно было точнее.

Эти парни и девушки вокруг меня не были настоящими солдатами. И, возможно, не умели делать то, что сделали бы на их месте настоящие солдаты. Но они вели себя так, что было абсолютно ясно: они готовы умереть, лишь бы уничтожить еще несколько немецких палачей. Среди них было несколько молодых женщин. Одну из них звали, если я правильно помню, Двора. Она стояла на балконе второго этажа и стреляла в немцев, не нагибаясь. А они никак не могли в нее попасть, сколько ни старались. Как будто она была заколдована. И был там еще один парень, который попал своей бутылкой с «коктейлем Молотова» прямо в каску немца, и тот вдруг весь вспыхнул и стал вопить и кружиться на месте, как безумный. Ему бы лечь и кататься по земле, чтобы сбить пламя, но его немецкого ума на это не хватило. Я тоже швырнул две свои гранаты, и в этот момент мимо меня пролетела граната, которую бросил в наше окно какой‑то немец. Но молодой еврей, который стоял рядом со мной, мигом схватил эту гранату и швырнул ее через окно обратно. Я не забуду его имя: Лушек. В этот день он спас мне жизнь.

А пан Юзек давно забыл свою обязанность оберегать меня. То, что происходило вокруг нас, было слишком большим и серьезным, жизнь каждого из нас на этом фоне выглядела ничтожной, не имеющей никакого значения. Я тоже ощущал это. Я уже не думал об Антоне. Не думал о себе. Меня не беспокоила больше мысль, выйду я отсюда или нет. Мне было безразлично, что со мной случится. В эту минуту я был готов умереть там вместе с еврейскими повстанцами. И я думаю, что это было не от легкомыслия, а от большого душевного подъема.

И немцы снова отступили. И мы снова не поверили своим глазам. И я тоже не поверил, по правде говоря. Но они действительно отступили. И всех снова охватило ликование, они обнимались и плакали от радости.

А потом произошло еще одно невероятное событие — впрочем, как и все другие в этот день, — мы увидели идущих к нам трех немецких офицеров, которые явно направлялись для переговоров: каждый из них держал свою винтовку дулом к земле, и к их мундирам были прикреплены белые ленточки.

Как я узнал позже, они просили прекратить стрельбу на четверть часа, чтобы вывезти своих убитых и раненых. А кроме того, они объявили, что все, кто выйдет по доброй воле, будут помилованы и отосланы вместе со своим имуществом в рабочие лагеря Понятов и Треблинку. Никто из повстанцев не сложил оружия. Но на площадь вдруг вышли несколько десятков человек — старики, женщины, много детишек, матери с грудными младенцами и даже несколько молодых парней — и отдались в руки немцев. Бедняги. Я не знаю, вышли они из какого‑нибудь тесного удушливого бункера, как тот, где был я, или из какого‑то другого места, — во всяком случае, никто не вмешался и не пытался их задержать. Ведь все мы знали, что ни один человек не уйдет отсюда живым. Я только не понимаю, почему еврейские повстанцы не убили этих трех офицеров. Ведь это был не рыцарский поединок. Можно было выслушать, что они предлагают, а потом застрелить всех троих. Сами‑то немцы вели себя совсем не по‑рыцарски. Пока они вели здесь переговоры, прибежал посыльный от командира участка с приказом немедленно отрядить пятерых бойцов в один из домов на Францисканской, потому что немцы начали прорываться туда по крышам и через чердаки. В то самое время, пока здесь говорили о перемирии…

Стрельба возобновилась. Немцы стреляли во все стороны, и наши парни отвечали им огнем. Но наши стреляли редко, потому что патроны были уже на исходе. До сих пор с нашей стороны было мало раненых, но из боя на Францисканской вернулся только один парень. Он с гордостью рассказал нам, что они сражались с немцами на чердаках, на крышах и на лестничных площадках. И остановили их. Немцы отступили и там.

Но этот рассказ уже не вызвал такого взрыва радости, как раньше. Слишком много евреев погибло там в рукопашном бою. И среди них — Михал Клепфиш, известие о смерти которого тут же разнеслось от дома к дому и с этажа на этаж по всей территории «щеточников». Кажется, я уже рассказывал, что у него на фабрике делались бутылки с «коктейлем Молотова» и была тайная мастерская, где изготавливали гранаты и бомбы. Парень, который вернулся оттуда, рассказал, как он погиб. За одной из труб на крыше затаился немец с пулеметом, и этот немец убил и ранил многих бойцов, прежде чем его удалось уничтожить. Там погиб и пан Клепфиш.

Сегодня, спустя много лет, я пытаюсь, но не могу понять, сколько времени прошло между разными событиями того дня. Те короткие минуты, когда мы стреляли в немцев и швыряли в них гранаты и бомбы, превратились в моей памяти в бесконечные часы, и я могу буквально по секундам рассказать, что делал и говорил каждый из парней, находившихся рядом. А с другой стороны, целые часы, которые разделяли эти короткие интервалы боя, сжались в моей памяти до минут, хотя я знаю, что это были долгие часы. Часы напряженного ожидания.

Я помню самолет, который вдруг начал кружить над нами. Кто‑то сказал, что это дурной признак. И действительно, оказалось, что наблюдатели с этого самолета наводили огонь немецких пушек, которые начали обстреливать нас ближе к вечеру. А потом немцы послали в гетто маленькие группы саперов, которые взорвали и подожгли несколько брошенных домов. Огонь перекинулся на соседние дома, и мы видели издали пожарных, которые не давали огню распространиться на польскую часть города.

В этот момент мы получили приказ отступить в бункер на Свентоярской. Командир нашей группы решил переходить туда по крышам, потому что артиллерийский обстрел на время прекратился. Мы поднялись наверх. Еврейские бойцы по одному вышли на крышу, а следом за ними и мы с паном Юзеком. Я был без оружия, а пан Юзек держал пистолет одного из убитых ребят, но патронов у него не было. Он надеялся добыть их позже. Мы поднялись на крышу последними и пошли по доскам, проложенным для трубочистов. И вдруг перед нами появился немец. Я по сей день не могу понять, как он там оказался, откуда выскочил. Пан Юзек крикнул:

— Немец!

Один из парней, у которого было оружие, услышал крик и выскочил на крышу из чердака соседнего дома. Но он был слишком далеко. Немец выстрелил в пана Юзека. Все произошло молниеносно. Но сегодня, когда я воскрешаю в памяти эту картину, она все длится и длится. Каждое движение этого немца и каждое движение пана Юзека запечатлены в моей памяти, как кадры киноленты, протягиваемой на малой скорости.

Я помню, как немец выстрелил в пана Юзека из пистолета. Возможно, это был офицер, потому что у него не было винтовки. Он стоял у трубы и все стрелял и стрелял в пана Юзека. А тот бежал к нему по доске для трубочистов. Немец стрелял снова и снова, а пан Юзек все бежал и бежал ему навстречу. Расстояние было небольшое. И он бежал к этому немцу с протянутыми руками, как будто встретил друга, которого давно не видел, и спешит его обнять. А немец… у него вдруг исказилось лицо. И постепенно искажалось все больше и больше. Он продолжал стрелять в пана Юзека, а пан Юзек все бежал и бежал, пока не приблизился к нему вплотную. Тогда он обхватил немца руками, и они оба потеряли равновесие и покатились по скату крыши. Они катились по скату, и при каждом обороте немец изо всех сил пытался освободиться. Его пистолет упал на крышу и тоже покатился вниз. А немец вопил не переставая. И тут вдруг пан Юзек на секунду — на самую последнюю долю секунды — повернул голову в мою сторону, и наши глаза встретились. Я открыл рот, чтобы крикнуть ему что‑нибудь. Не знаю, что я собирался крикнуть. Когда я теперь думаю об этом, мне ничего не приходит в голову.

И всё, и они исчезли. А я еще секунду или две стоял с разинутым ртом, прислушиваясь к удаляющемуся воплю немца. И потом внизу во дворе послышался тяжелый удар.

Парень, который выскочил было нам на помощь, подбежал ко мне и потянул за собой. Я стряхнул его руку. Я не хотел идти в укрытие. Я должен был спуститься к пану Юзеку. Сейчас же, немедленно. Парень пытался отговорить меня. Он что‑то говорил и говорил. А тем временем немцы возобновили обстрел, и я услышал свист приближающегося снаряда. Парень бросил меня и побежал на соседнюю крышу. А я вернулся к окну, через которое вылез, протиснулся в него и побежал вниз по лестнице. Внизу все было охвачено пламенем. Снаряд взорвался на нижнем этаже. Пройти я не мог. Я поднялся на один пролет и вошел в какую‑то пустую квартиру. Я хотел намочить одеяло или простыню и набросить на себя. Но там не было воды. Тогда я схватил что попало под руку, набросил на голову и снова выбежал на лестничную клетку. А там просто соскользнул по перилам, как мы делали в школе. Внизу я сбросил с себя одеяло, которое уже начало гореть, и побежал во двор.

Там не оказалось никого, кроме пана Юзека и этого немца. Я подбежал к ним. Они буквально плавали в крови. Я попробовал растащить их. Потянул изо всех сил. И помню, что даже закричал:

— Пан Юзек! Пан Юзек!

Его глаза раскрылись на миг, как будто от удивления, и мне показалось, что я вижу слабую улыбку…

Но это был конец.

Я привстал и снова попытался разделить эти два тела. Я пробовал снова и снова. Но это было невозможно. Пан Юзек вцепился в немца изо всех сил, как будто его руки свело судорогой.

И тут раздался чудовищный взрыв, и из‑под земли послышались страшные крики. Это бункер не выдержал тяжести рухнувшего дома. Люди начали выползать наружу. Матери тянули за собой детей. Раненые выползали сами. Я помню, как смотрел на них и думал — что же сейчас? Куда им идти? Где укрыться? Я вскочил и бросился им помогать. Но я знал, что ни для кого из них нет никакой надежды. Я вытащил какую‑то женщину с ребенком на руках. Но ребенок был уже мертв. Не знаю, может быть, он задохнулся еще раньше, в бункере. А может быть, умер сейчас. Потом я помог какой‑то старухе. А потом уже были только лица и руки. Много рук и лиц. И голоса, и крики, которые смешались у меня в памяти и которые я и сегодня слышу иногда по ночам.

Мы вытащили всех, кого еще можно было вытащить. И тогда те, кто толпился во дворе, пошли к воротам. И нам велели идти с ними — там есть другой бункер. Кто‑то сказал: «Нас туда не впустят, это бункер для богатых», а другой голос откликнулся: «Пусть только посмеют!» И в этом голосе слышалась угроза.

Я попросил какого‑то молодого мужчину помочь мне отделить пана Юзека от немца. Но и вдвоем мы не смогли этого сделать. Однако потом к нам присоединился еще один пожилой человек, и втроем мы наконец их разъединили. Они даже не спросили, откуда взялся этот немец. Только стали искать его пистолет. Но кобура была пуста, а самого пистолета нигде не было видно. Они позвали меня с собой. Но я остался. Я хотел оттащить пана Юзека от горящего дома. И они ушли. А из‑под земли, из обвалившегося бункера все еще слышались глухие стоны. Но проникнуть туда сквозь груду развалин было невозможно.

Обстрел продолжался. Но мне казалось, что это происходит где‑то далеко и никак не касается меня. Даже голоса доносились как будто издалека. Я все пытался стереть кровь с лица пана Юзека. Потом закрыл ему глаза и подумал, что нужно его похоронить. Я не мог просто так оставить его здесь, во дворе.

Однажды мне уже приходилось стоять возле мертвого человека. Но тогда я был маленький. Это произошло, когда умерла моя старая тетка. Помню, как я боялся. Но и тогда я думал о том же: о ее душе. Здесь ли она еще, на земле, или уже поднялась на небо? Потом я еще долго просыпался по ночам от страха и смотрел в углы комнаты — не притаился ли там кто‑нибудь. Потому что думал, что ее душа кружится возле моей кровати.

Я начал было молиться, но тут же остановил себя. Ведь эти наши молитвы не подходили для умершего еврея. Но других молитв я не знал, а не помолиться за него я не мог, и поэтому снова начал молиться. Теперь я для него больше ничего не мог сделать.

А потом я все‑таки поднял его. Взвалил себе на спину и побрел. На самом деле я не совсем понимал, что делаю. Только чувствовал, как моя одежда постепенно намокает от его крови — сначала на плечах, потом на спине и ниже.

Я миновал еще один двор, где лежали несколько полуобгоревших трупов. Но на домах вокруг не было следов пламени. Все они уцелели. Возможно, эти люди сгорели в каком‑то укрытии и их вынесли сюда. А может быть, они сами покинули загоревшиеся укрытия и вышли наружу, а немцы убили их во дворе. Я уже видел такие картины в тридцать девятом году, когда немцы бомбили Варшаву перед тем, как захватить ее.

Я не имею ни малейшего понятия, как я шел. Куда входил, откуда выходил. Не помню. Просто шел. А тело пана Юзека на моей спине становилось все тяжелее. И сверху, надо мной, было много дыма. Но внизу стояла тишина. Я даже не могу вспомнить, продолжался ли все это время артиллерийский обстрел. Не знаю, сколько времени я шел — пять минут, час или всего минуту. Но в конце концов я добрался до каких‑то ворот, прошел через них и почти столкнулся с бегущим куда‑то человеком. Поначалу он попытался разминуться со мной, но вдруг остановился и спросил:

— Ты Мариан? Сын Антона? Я как раз тебя ищу.

Кажется, я сказал ему, что да, я Мариан. Когда он понял, что я несу мертвого, он стал уговаривать меня оставить его.

— Где? — спросил я.

Он показал в угол двора.

Я отказался:

— Я понесу его с собой.

Я не мог покинуть пана Юзека.

Тогда он сказал мне:

— Антон не хочет выводить людей, как обещал, пока тебя не найдут. И мы все бросились тебя искать, потому что времени совсем мало. Грузовик подъедет к условленному месту ровно за тридцать минут до начала комендантского часа. Ты понимаешь, что я тебе говорю? Он не выведет людей, пока я не доставлю тебя к нему, живым или мертвым. Он хотел сам тебя искать, но пан Просяк не пустил, боялся, что он не вернется. И послал нас на розыски.

И вдруг я понял: Антон пришел. И подумал, что у меня еще есть надежда вернуться и увидеть маму. Антон пришел, чтобы вывести меня из ада.

Этот человек сказал раздраженно:

— Ну чего же ты стоишь столбом? Пошли быстрее!

И потащил меня за собой прямиком в тот бункер, куда мы вышли с паном Юзеком из канализации этим утром. Двери бункера были открыты нараспашку, и люди вышли подышать свежим воздухом. Они выглядели ужасно. Но по их взглядам я понял, что сам выгляжу еще страшней. Может быть, из‑за налипшей на меня крови. Но это была не моя кровь. Два человека сняли с моей спины тело пана Юзека. Это было нелегко. Наши одежды слиплись, и их пришлось отдирать. А потом они положили его на землю, и я снова сел возле него. Но тут ко мне подошли пан Просяк и Антон. И я сказал им:

— Я хочу похоронить пана Юзека.

Антон разозлился:

— Ты не знаешь, что говоришь, Мариан! Мы должны вывести отсюда больше двадцати человек. Если мы не выйдем через десять минут, то не успеем вовремя к грузовику. Ты слышишь, что я тебе говорю?!

Очевидно, я не реагировал на его слова, потому что он приблизил ко мне свое лицо и снова сказал:

— Мариан, это я, Антон, твой отец…

— Папа, — сказал я, — мы должны похоронить пана Юзека, иначе я не могу уйти отсюда.

И вдруг он понял. Выпрямился и сказал:

— Пан Просяк, мы должны похоронить этого человека.

Пан Просяк на миг задумался.

— Мариан, мне известно, что руководство решило завтра рано утром похоронить Михала Клепфиша по военному обряду. Если это произойдет, я тебе обещаю, что мы похороним твоего друга рядом с ним. Я клянусь.

Я поверил ему.

Позже я узнал, что Михал Клепфиш действительно был похоронен на следующий день, в четыре часа утра, в палисаднике, что во дворе дома тридцать четыре по Свентоярской. На похоронах был произведен один выстрел как воинский залп почета. Через год генерал Сикорский от имени Польского правительства в изгнании наградил его посмертно орденом Воинской доблести. Я узнал также, что это вызвало резкие возражения со стороны правых кругов в Лондоне, где находилось тогда это правительство, и в самой Польше. Они сочли это «осквернением» высшего польского ордена.

Но мне так и не удалось узнать, был ли вместе с Клепфишем похоронен еще кто‑нибудь.

Один из обитателей бункера спросил пана Просяка, можно ли уже людям подняться в свои квартиры. Пан Просяк сказал, что только через час, и крикнул людям, которые собирались уйти с Антоном, чтобы они немедленно приготовились в путь. Мне дали попить. Кто‑то предложил мне поесть, но я не мог глотать. У меня стиснуло горло. Я начал стягивать себя одежду, пропитанную кровью. Мне было холодно. Пан Просяк принес мне плащ и дал укрыться. Я вдруг вспомнил:

— Пан Просяк, в карманах моих штанов две пачки денег пана Юзека.

— Хорошо, — сказал он. — Я позабочусь об этом.

Вернулся Антон. В руках у него был пакет, завернутый в клеенку. Он отвел меня в сторону и спросил, пришел ли я в себя. Я ответил, что я уже в порядке. Тогда он спросил, знает ли кто‑нибудь еще, кроме пана Юзека, место входа в канализацию в нашем доме. Я не сразу понял, о чем он говорит. Потом сказал, что нет, никто больше не знает.

— Почему ты, холера тебе в бок, не рассказал мне все? Я бы сам привел его сюда. Ведь я же все равно должен был пойти.

— О чем ты говоришь?! Тебя же не было дома! А кроме того, я вовсе не собирался здесь оставаться, это все из‑за взрыва, который перекрыл обратную дорогу…

Я весь дрожал, несмотря на плащ. У меня стучали зубы. Антон пошел за одеялом, закутал меня и велел прилечь.

Я лег.

— Ты в шоке, — сказал он. — Это пройдет.

— А кроме того, — добавил я, — ты не повел бы его. Ты бы не привел его к нашему дому, не стал бы рисковать…

— Не говори глупости, Мариан. Я знаю много входов. Мне совсем не нужно было заходить именно из нашего дома, понимаешь?

Он сунул мне в руки сверток, завернутый в клеенку.

— Слушай внимательно, — сказал он. — В этом свертке чистая одежда, в которой ты должен выйти, когда мы дойдем до Гжибовской. Ты должен держать его в руках всю дорогу. А там, где мы пойдем по воде, держать над головой, понял?

Я кивнул.

— Когда мы придем и услышим, что грузовик над нами подъехал и остановился, — продолжал он, — я открою вход, и ты выйдешь первым. За тобой выйдут двое вооруженных еврейских парней и я с ними. И после этого все, кого мы ведем, начнут выходить и садиться в грузовик. Я думаю, что тем временем там соберется куча любопытствующих, и ты, Мариан, должен прикинуться одним из них. Как будто ты случайно проходил по улице и увидел что‑то необычное. Только встань немного подальше от толпы. И ты должен быть в абсолютно чистой одежде. Поэтому вещи из этого свертка ты наденешь перед самым выходом наружу, когда мы уже будем стоять на лестнице.

— А что с тобой, Антон?

— Точно то же самое, — сказал Антон и показал на другой сверток, лежавший у стены. Потом еще раз внимательно посмотрел на меня.

— Ты еще не совсем в порядке, малыш.

— Откуда ты знаешь?

— Будь ты в порядке, ты бы сам спросил, что в этом свертке.

Антон был прав. Я попытался улыбнуться, но лицо еще не складывалось в улыбку.

Он отошел.

Через несколько минут все были готовы. Сопровождать уходящих отрядили двух парней с пистолетами и девушку с фонарем. Это была та самая девушка, которая улыбнулась мне, когда мы перед полуднем поднялись в бункер и пан Просяк назвал нас «панами». Ей предстояло зарисовать наш маршрут, чтобы они втроем смогли потом вернуться. Эти трое были похожи на пана Юзека — они не хотели бежать из гетто, они хотели сражаться.

А потом в бункер вошел один из трех братьев, с которыми мы раньше имели дело, и передал Антону малютку. Как будто наши дела все еще идут как обычно. Я увидел матерчатую сумочку с документами, прикрепленную к одеяльцу английской булавкой.

Антон немного поколебался и взял ребенка.

— Она может выдать нас, если заплачет, — сказала женщина из группы уходящих и добавила: — Я платила не за это…

— Сейчас доктор Меир сделает ей усыпляющий укол, — сказал пан Просяк.

И женщина успокоилась.

И я опять стал свидетелем обычного зрелища. Только на этот раз не было никого, кто бы плакал при расставании с ребенком. Врач приоткрыл маленькую попку девочки и сделал ей укол. Она заплакала на секунду. Кто‑то из группы поторопил Антона. Я помог ему закутать девочку, снял с ее одеяльца сумочку с документами и спрятал в свертке со своей одеждой.

Открыли крышку канализации, и мы стали по одному спускаться в канал. Антон шел первым, я за ним, а за нами девушка и один из парней с пистолетом в руке. Второй парень должен был спуститься последним.

Эти люди в первый раз видели вблизи туннель канализации. Как пан Юзек, когда шел со мной. И одна из женщин — уже после того, как сошла вниз, — начала кричать и умолять, чтобы ее немедленно выпустили отсюда. Кто‑то сказал, что у нее клаустрофобия, страх перед замкнутым пространством, и я вдруг понял, что этот страх есть и у меня, только не такой сильный. Мы слышали, как ее муж пытается ее убедить. Уговаривает ее. Кричит на нее. Угрожает, что пойдет с нами и она останется здесь одна. Снова умоляет.

Ничего не помогло. Тем, кто еще был на лестнице, пришлось подняться обратно в бункер, чтобы дать им выйти наверх. Потом они начали спускаться снова. Когда последний человек был внизу, я услышал голос пана Просяка — сначала по‑польски, потом на идише:

— Счастливого пути!

И услышал удар тяжелой железной крышки, закрывшейся за нами.

Гетто

The Guardian: Я выжил в Варшавском гетто