87 лет назад вышла «одесская семейная сага» Жаботинского

О Жаботинском практически никогда не упоминается даже в подробных справочниках по истории русской литературы XX века. Это объяснимо: он сам не считал себя писателем, тем более — русским. К России он вообще относился с настороженностью, даже с неприязнью. Правда, чуточку слишком подчеркнутой, чтобы считать, что она была такой уж искренней.

Остались воспоминания русских парижан 20-х, 30-х годов: Жаботинский ночи напролет просиживает в кафе то с Буниным, то с Набоковым, доказывая им, что никогда не вернется российское прошлое, время великого культурного расцвета. Если нужно, он мог бы продолжить эту дискуссию по-французски, по-итальянски, на немецком или на иврите — Жаботинский владел всеми этими языками совершенно свободно, даже на них писал. Однако непримиримый спор кончается тем, что Александр Поляков, приятель Жаботинского со школьных лет, предлагает ему посоревноваться в знании самых отборных русских ругательств, и оба с наслаждением вытаскивают из памяти слова, которые можно услышать разве что где-нибудь на Пересыпи.

Владимир (а по-еврейски — Зеев) Жаботинский был по рождению одесситом, и его возвращение на родину, от которой он отрекался, началось с Одессы. В 2000 году к шестидесятилетию со дня его смерти там решили издать лучший русский роман этого автора «Пятеро». До Москвы практически не дошла книжка, еще раньше выпущенная в Израиле, как, разумеется, не дошло в свое время и первое, парижское издание 1936 года. Только теперь, когда роман опубликован издательством «Независимой газеты» , он становится фактом русского литературного наследия минувшего века, доступным для всех. И каким значительным фактом!

Популярная политическая биография Жаботинского еще не написана, и читатель, специально не занимавшийся историей сионизма, знает о нем совсем немного. Известно, что он считал главным делом своей жизни создание еврейского государства в Палестине и, полагая, что этого можно добиться только путем вооруженной борьбы, учредил в 1925-м Всемирный союз сионистов-ревизионистов, а при нем молодежное движение Бетар и боевой легион. Менее известно, что за свои взгляды, подкрепленные реальными действиями, он подвергся обструкции со стороны более умеренных еврейских деятелей, а англичане посадили его в тюрьму, откуда Жаботинский вышел после протестов мировой общественности — но с условием больше никогда не появляться в Иерусалиме. Практически вовсе не известно, что, с головой уйдя в политику, он, однако, продолжал писать, и не только как журналист.

Теперь из забвения, продолжавшегося долгие десятилетия, извлекаются и романы Жаботинского, и его блистательные литературные фельетоны, незадолго до революции печатавшиеся в «Русских ведомостях», и его перевод знаменитого стихотворения Эдгара По «Ворон», когда-то входивший в школьные хрестоматии (под конец жизни он перевел эти стихи и на иврит). Жаботинский, видимо, и впрямь не придавал большого значения этой стороне своей бурной деятельности, но история, думается, рассудит по-другому, дополнив его политическую биографию литературной. И это было бы справедливо — уже и в силу одного того, что писателю Жаботинскому принадлежит роман «Пятеро».

Действие романа происходит в самом начале XX столетия, в пору войн и революций, «перелома и распада». А его истинный герой — Одесса, «город с непонятным именем», творение дюка Ришелье, де Рибаса, Воронцова, а также негоциантов и контрабандистов, носивших греческие или итальянские фамилии. Набережные и бульвары с их благородной архитектурой, шумный порт и сто девяносто восемь гранитных ступеней знаменитой лестницы над ним, кофейня Фанкони и таверна Брунса, лузгающая семечки толпа в праздничный день на Дерибасовской, бестолковая Екатерининская, которая щеголяет франтоватыми высоченными домами… Поразительно, с какой остротой памяти все это видится Жаботинскому, выросшему здесь же, на Базарной, в доме Харлампа, но уже очень давно покинувшему свой город, чтобы после долгих скитаний по свету найти свой последний приют в Нью-Йорке.

Одесса входит в его повествование как приют вольнодумцев, завороженных идеями то социализма, то сионизма, то мистического анархизма в тогдашнем модном декадентском духе. Как столица «портовой нации, в картузах и каскетках набекрень». Как «микрокосм и символ демократии — мешанина деловитости и праздношатания, рвани и моды, степенства и босячества…»

Одесса живет в этом романе как единственный на земле вольный мир, словно бы родиться одесситом — некая особая привилегия, небывалое счастье. Причем никто и никогда не объяснит, отчего это так: просто мираж, но особенный — «прилип и держится не отклеиваясь». А значит, незачем объяснять, отчего не существует места прекраснее, чем угол Ришельевской, а Дерибасовская — «королева всех улиц мира сего».

То ощущение яркости, которое преобладает надо всеми другими, когда дочитываешь роман Жаботинского — за десятки лет он совершенно не устарел, — объясняется, наверно, тем, что Одесса, столько значившая для многих поколений, а за это время переменившаяся до неузнаваемости, превратилась в своего рода миф о нашем давно потерянном рае, когда жизнь бывала и трудной, и драматической, но не была бесцветной и полностью обезличенной, как в советские годы. И для самого Жаботинского город этот тоже был как мираж или как миф, которому уже никогда не вернуться, приобретая зримые и реальные воплощения, но зато он остается неодолимо привлекательным в эмоциональной памяти.

О капризах памяти не раз рассуждают его герои. А одна из них, яростная революционерка, которая, запутавшись в партийных дрязгах, под конец сделалась не то полицейским осведомителем, не то профессиональной содержанкой, выкачивающей для эсеров деньги из своих богатых европейских клиентов, объяснит, что память бывает разная. «Черная», которая «удерживает только горькое». И «белая» — она, наоборот, выбрасывает, без следа вылущивает тяжелые впечатления, так что прожитое воссоздается в ровном благостном освещении.

Когда Жаботинский описывал Одессу, память у него становилась, конечно, белой.

Однако он был слишком наблюдательным и трезво думающим писателем, чтобы, оглядываясь на свою одесскую юность, представить ее лишь временем безмятежности и романтики. Пятеро — это дети преуспевающего хлеботорговца Мильгрома, чей гостеприимный дом был одним из самых притягательных для интеллигентной молодежи, тем более что там росли прелестная Маруся, дивный «цветок декаданса», и строгая, недоступная красавица Лика, с юности пленившаяся идеей радикального преобразования социальных устоев. И у всех пятерых жизнь сложится нелепо, бездарно, а то и драматически.

Погибнет один из сыновей, ставший жертвой собственной порядочности, которая заставила его броситься по тонкому невскому льду на выручку кричавшему о помощи, хотя происходила обычная пьяная разборка каких-то люмпенов. Сделается шулером, а потом, увязнув в беспутстве, расплатится за свое пристрастие к декадентским наслаждениям и оргиям еще один сын почтенного биржевика, ослепший после того, как оскорбленный муж и отец плеснул ему в лицо серной кислотой. Третий наследник, с детства отличавшийся крайне сухим практицизмом, отречется от своих еврейских корней, выразив готовность креститься, а понадобится — так стать идейным антисемитом, если без этого нельзя в нынешней деловой жизни. Лику очень далеко уведут от внушавшихся ей в детстве заповедей игры в революцию, которая не признает «абстрактной морали». А романтичная Маруся, которая вскружила голову не одному десятку блестящих одесских юношей, станет послушной и верной женой скучного аптекаря, напрасно надеясь, что такое самопожертвование послужит ей защитой в «эпоху развала устоев», только казавшуюся «эпохой блеска».

О «развале устоев», в сущности, и написан роман Жаботинского. Кончается мир, который выглядел таким прочным, налаженным навеки и бестревожным. Предчувствие близких трагических перемен гонят прочь, пробуют заглушить напускной беспечностью и праздничностью. Но на самом деле происходит необратимое разрыхление всего культурного слоя, каким была старая еврейская Одесса, и циничное «А почему нельзя?» становится метой времени. Бездумно стремятся избавиться от всего, что с презрением именуют «предрассудками», но на поверку как раз «предрассудки» и служили прочной основой морали, а таким фундаментом не способны стать ни веяния ассимиляции, ни социализм, ни декадентство. И наступает «долгий срок перерыва»: прежние верования истончились, новые не устоялись, да и ненадежны. Вот отчего распалась культурная преемственность, а скверно сложившиеся судьбы младшего поколения Мильгромов явились только логичным следствием этой катастрофы, по наивности воспринимавшейся как прорыв к невиданным горизонтам.

Насколько актуальна подобная тема в постсоветские годы — не приходится объяснять: это очевидно. Роман Жаботинского пришел к нам с очень большим опозданием, но удивительным образом оказался на редкость злободневным. И все-таки обаяние этой книги создано прежде всего не тем, что, читая ее, мы различаем на давно написанных страницах наши сегодняшние заботы и тревоги. Оно создано пленительным и незабываемым образом Одессы, нескрываемой любовью к ней, этим знакомым очень многим чувством, которое, что бы ни случилось, «не прошло и не пройдет». Жаботинский, писавший книгу в Париже за несколько лет до смерти, знал, что он никогда больше не увидит свой город; он хотел — и сумел — воссоздать свою юность правдиво, потому что хорошо помнил, какими потрясениями и трагедиями закончилось это время для всего его поколения. Но все-таки не удержался и, заканчивая роман, процитировал собственное давнее стихотворение: «Я сын моей поры — я в ней люблю все пятна, весь яд ее люблю».

(Опубликовано в газете «Еврейское слово», № 104)

Роман Владимира Жаботинского «Пятеро» можно приобрести на сайте издательства «Книжники»

Придет день: путь Жаботинского

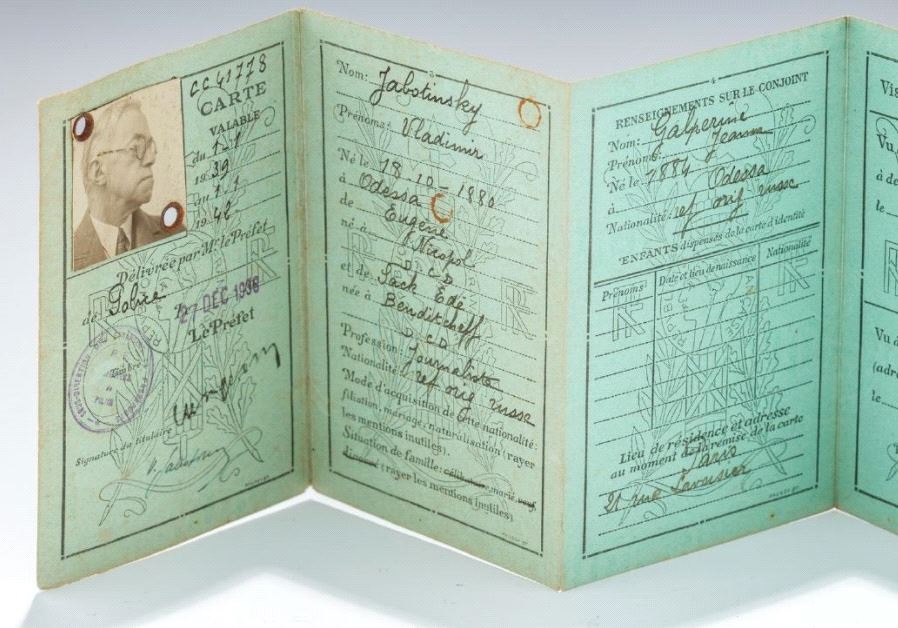

Владимир Жаботинский. 110 лет назад