[parts style=”text-align:center”]

[phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Калейдоскоп свободы

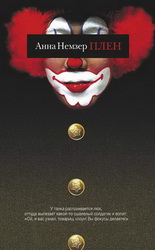

Анна Немзер

Плен

М.: АСТ, 2014. — 288 с.

Роман Анны Немзер, молодого филолога и обозревателя нескольких столичных журналов, вырос, по ее собственному признанию, — из воспоминаний о собственной семье. «Сначала я думала написать цикл “Старики” — компилируя воспоминания моих бабушек, дедушек и их друзей. Но потом стало ясно, что так не получится. Сюжет разросся и ушел от реальных событий. Характеры сменились, герои появились новые; практически ни одной истории из воспоминаний не осталось — уж точно ни одной не осталось в неизмененном виде. Картинка рушилась, оставалась только атмосфера» — так предварялась публикация отрывка из «Плена» в журнале «Знамя» (2010. № 7).

«Плен» прежде всего — военная проза. В том духе даже могущего оттолкнуть негероического повествования, что было свойственно недавним книгам о войне — Тургенева (Курицына), а сейчас, вот парадокс, так пишут молодые и симпатичные девушки — Ахмедова, Ганиева.

Пишущий романтические стихи Гелик, тут же переставший восхищаться героическим и банально хотящий домой в увольнительную, оказывается в окопах среди всеобщего безумия: сходят с ума немцы (боятся трупов), наши (комдив в запое начинает палить по всем, берет заложников — таким хитрым образом обходя тот приказ «ни шагу назад», он и будет комиссован). Психологические штришки рисуют противостояние обычного человека и беспощадной психологии войны: в расстрельной команде никто не хочет сделать первый выстрел в дезертира, молодой командир «из интеллигентов» неумело ругается матом «на вы» (вспомним «Зону» Довлатова, где зэк поправляет ударение в матерном слове).

В этом плену, в медсанчасти под прицелом пьяного, завязывается случайная войсковая дружба на много десятилетий, до наших дней — неловкого Гелика, неопытной еще Нади. И, как Булгаков писал о крови как непредсказуемо тасующейся колоде, так тут кидает, вертит героев. Какое единство времени, места и действия? Тбилиси, Москва, Кабул, Барселона. 1941 год, 1944-й, 1981-й, 2007-й… То, что сначала кажется даже вольным и переусложненным повествовательным полотном, приобретает трагическую в своей детерминированности логику. Сложности смешанных семей (еврей и эстонка), не тех фамилий (невозможность поступить в университет из-за «пятого пункта»), детей репрессированных (на работу не берут) — в этих тенетах вертятся те судьбы.

Многие мотивы повторяются, как, кстати, тот же плен — в разных странах (СССР, Афганистан), при одинаково неловких и случайных обстоятельствах, с тем же симметричным (спасает плененная женщина) исходом. Не сразу — в романе все далеко не нарочито, — но понимаешь: в плену герои скорее не у людей, не у этого обкурившегося душмана, террориста-неудачника, но у общей логики жизни, логики железной и безумной при этом. «Соблюдай их правила, оплачивай их квитанции. А так — держись подальше. Всегда она так говорила. Когда в школе какая-то ерунда начиналась про пятый пункт, когда велосипед украли — Алеша, даже не думай обращать внимание, даже не вздумай от них зависеть».

Не зависеть — не получалось. «Понимаешь, есть в жизни такие штуки, которые никогда тебя не оставят. Какой-то один сюжетик — и все повторяется, и повторяется, и ты думаешь — сейчас я его переборю! Сейчас я себя преодолею. Это страшное заблуждение, оказывается, — а ведь, знаешь, я до сих пор надеюсь». Вот и метались герои по городам, позже, когда уже стало возможно, по странам. Как говорит один из героев, «я бомж был. Не вышло из меня алкоголика, наркомана не вышло, себя не убил… Буду, значит, и дальше бомжом. Бомже мой, бомже…».

И чаще всего они бегут на одну московскую улицу, в гостеприимный, огромным компаниям (даже стукач вот затесался, правда, не выдал, крамольных разговоров не передал почему-то) открытый дом, где уют, как у Турбиных, даже абажур есть: «Эту комнату она знает наизусть, стоит закрыть глаза, она представляет: стол, очень красивая скатерть в желтых пятнах, тень от ободранного роскошного абажура, два черных комодика, заваленных барахлом, книги, книги по всем стенам, статуэтки, вазы, пожелтевшие карты на стенах…»

Да, иногда это семейный роман в духе Улицкой. Иногда же повествование ведется в письмах, как в том же «Письмовнике» Шишкина. А временами «Плен» оборачивается чуть ли не документальным свидетельством, этаким вербатим («Из еды — одна картошка, и той маловато — ужас что такое, вспомнить страшно. Но весело»). И это, повторим, военная проза, потому что война не отпускает гордую и смешную Надю до середины «нулевых», до ее 101-летия. Герои этой небольшой, но сложной, вовлекающей в водоворот описанного в ней, книги ищут выход из плена. Пытаются понять, что есть плен и кто есть они сами.

[author]Александр Чанцев[/author]

[/part]

[phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Свидетельства и амнезия

Валерий Подорога

Время После. ОСВЕНЦИМ и ГУЛАГ: Мыслить абсолютное Зло

М.: letterra.org (034), Издательство «Логос» (Москва), 2013. — 176 с.

Книга Валерия Подороги вышла в рамках книжной серии «letterra.org», инициированной на русском языке международным журналом «Леттр интернасиональ» (Lettre International: Paris, Berlin–Budapest–Bukarest–Kobenhavn–Madrid–Roma). Она объединяет авторов, «носителей различных компетенций, и те тексты, аналитические, исторические, журналистские, репортерские, художественные, которые обладают точностью и оригинальностью видения мира и жизни». В серии пять досье, работа московского философа опубликована в цикле «ПОСТ/СОВЕТСКОЕ». Она посвящена феномену концлагерей в разных политических системах — в нацистской Германии и в сталинской России. Литературы о первых неизмеримо больше, чем о вторых.

Подорога давно пишет о лагерях, его публикации можно найти и в альманахе «Неволя» за 1999 год, и в «Новом литературном обозрении» за 2012-й. Но впервые, пожалуй, он проводит параллельный анализ ситуации, возникшей в результате второй мировой войны, когда не только сформировалась новая политическая карта мира, но и появилась новая категория времени. Быть может, она даже важнее, чем контуры новой карты, жизнь и развитие последней, ее текучесть и изменчивость, во многом зависят от понимания хроноса.

Автор определяет это время как «посткатастрофическое, т. е. время, которое останавливает все другие времена; и появляется то, что зовут иногда безвременьем. Время-после мы связываем с двумя событиями, которые разбили европейскую историю XX века на фрагменты: это Освенцим и ГУЛАГ. Время-после — следствие именно этих грандиозных европейских катастроф». Исследователь уточняет: «Освенцим — это не событие, не мегасобытие, это Конец всех событий».

Лагерь как центр тоталитарной системы оказывается институцией, в которой «все тоталитарное уже заложено». Только если Освенцим — замалчиваемое обществом тайное место убийства, то ГУЛАГ — «театр продолжающейся гражданской войны».

Книга предлагает материалы к параллельному анализу тоталитарных режимов через описание практик подавления и уничтожения. Первая часть посвящена попыткам западноевропейских философов, Адорно и Фуко, Арендт и Агамбена описать и проанализировать феномен Освенцима (см.: А. Мокроусов. Голоса безъязыких // Лехаим. 2014. № 2). Вторая часть — о текстах Варлама Шаламова о ГУЛАГе. В приложении публикуются заметки об антропологии власти «Господин-монстр».

Сами режимы сравнивают многие, но концлагеря — почти никто. Разве что споры вызвал тезис группы немецких историков (Э. Нольте, М. Штюрмер, А. Хильгрубер), будто Холокост породили большевистские «зверства», что он — «искаженная копия, а не начало или оригинал». То есть — сперва ГУЛАГ, лишь затем Освенцим.

Исправительно-трудовые, составлявшие основу ГУЛАГа, формально мало в чем могут на первый взгляд сополагаться лагерям уничтожения. Но «отличие нацистских и сталинских лагерей теряется в фигурах узников, в этих больных, обезумевших от холода и голода людей», которые не могут быть символами чего-либо или кого-либо, кроме как быть символами самих себя.

Подорога касается множества аспектов отношений, возникающих в лагерной и долагерной жизни. Он пишет о волновавших Лиотара и Арендт вопросах, связанных с массовыми депортациями: «За всем ужасом нацистских лагерей скрывается удивительная пассивность жертв (их неспособность к сопротивлению). Как могло получиться, что все эти люди были схвачены в одночасье, перевезены в некое тайное место и там уничтожены? Непредставимость как раз и появляется между пассивностью, невинным характером жертв и разветвленным аппаратом — «адской машиной» — массового уничтожения». Почему не было сопротивления происходившему, почему приговоренные к смерти редко пытались взять с собой своих мучителей? Разум бессилен перед вопросами, которые ему задает даже ближайшее прошлое, практически сегодняшний день. То немногое, что ему удается, — это попытка портретировать отдельных персонажей трагедии. Например, фигуру палача, ею много занимался Адорно. Чтобы понять свою жертву, палачу приходится самому «стать евреем» — «пережить становление евреем, чтобы научиться отрицать его образ, в конечном итоге убить в себе еврея. В таком случае палач должен исследовать свою жертву, опираясь на собственные миметические способности (развивая их), быть готовым повторить все ее характерные черты поведения». Отсюда и антисемитская миметика у Гитлера и других фашистских лидеров, отмечавшаяся современниками. Комментируя запись Виктора Клемперера в книге «Язык третьего рейха. Записная книжка филолога» об очередном яростно-истеричном выступлении фюрера, Подорога замечает: «Именно вождь первым использует антисемитскую мимику: он пародирует образ “еврея”, пропускает через себя, отрицая его в самых мельчайших физиогномических деталях. И далее, вплоть до отвращения к “запаху”. Идиосинкразия имеет ксенофобные истоки — ненависть к Другому. И не просто ненависть, а желание полностью подчинить себе Другого (неважно как — через рабство или Холокост). Еврей — это абсолютный Другой, его инаковость стала нечеловеческим свойством: для фашизма всечеловеческое, то есть непроизвольное, неуправляемое, изначально свободное, просто не существует».

В этих условиях особая роль выпадает на долю переживших концлагерь. Шаламов, писавший о конце русской классической литературы после Освенцима и после ГУЛАГа, первой задачей выжившего считал свидетельствование.

Свидетелями, пусть и другого рода, оказываются все, кто читает и помнит эти свидетельства. Иначе, как пишет Подорога, «что это был бы за народ, который хотел бы забыться в чем угодно, лишь бы не помнить о тех чудовищных преступлениях, в которых принимал активное участие совсем недавно — преступлениях против самого себя?». Впору говорить о памяти-после, расслаивающей сознание на зоны добровольной амнезии и выборочного воспоминания. Кто принимает решение о таком расслоении? Принадлежит оно субъекту или коллективному бессознательному? Кажется, будто память лишь реконструирует прошлое. Но она же формулирует и формирует настоящее.

[author]Алексей Мокроусов[/author]

[/part]

[phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Молчание, обращенное к нам

Хаим Поток

Избранник

Пер. с англ. М. Визеля. М.: Текст, 2013. — 318 c.

Симметричность композиции и строгая продуманность структуры — первое, что становится очевидным по прочтении романа. На этом стоит остановиться, кратко представив хотя бы схему, сюжетную канву романа. Она сама по себе красноречива. Америка времен второй мировой войны и первых послевоенных лет. Нью-Йорк, Бруклин. Кварталы, жизненный ритм и уклад которых определяют еврейские общины, еврейские иммигранты, выходцы из разных стран, хасиды из России и Польши. Два героя: Рувим (Роберт — от его лица ведется повествование), сын ученого-гебраиста, и Даниэл (Дэнни), сын раввина, рабби Сендерса, эмигранта из России. В семье иногда говорят по-русски, но чаще на идише.

Дэнни ходит в маленькую ешиву, основанную его отцом. Рувим учится в ешиве, в которой преподает его отец, в ней общеобразовательные предметы преподают на английском, а еврейские изучают больше на иврите. Впервые Дэнни и Рувим встречаются на бейсбольном поле. В принципиальном поединке команды хасидов и учеников ешивы, в которую ходит Рувим. В кульминационный момент Дэнни мячом попадает в лицо Рувиму, разбивает очки, и осколок стекла ранит Рувиму глаз. Рувим попадает в больницу, есть опасность, что глаз вылечить не удастся. Дэнни приходит просить прощения, но Рувим не хочет с ним разговаривать. Он соглашается лишь по настоянию отца. Дэнни становится его другом, и выясняется, что он, во-первых, необыкновенно способный юноша, одаренный невероятной памятью, а во-вторых, устал изучать Талмуд и с жадностью читает в библиотеке светские книжки. А выбирать ему помогает отец Рувима. Рувим же начинает ходить в дом к Дэнни и беседовать с его отцом о Талмуде. Дэнни и Рувим поступают в один и тот же колледж. Рувим увлечен Талмудом, а Дэнни — Фрейдом, но боится сказать об этом отцу, который и так слишком сдержан и строг в общении и почти не разговаривает с ним.

Война закончилась. Идет образование Израиля. Хасиды выступают против. Рабби Сендерс, прочтя статью отца Рувима, запрещает сыну общаться с другом. Рувим и Дэнни не разговаривают. Но вскоре страсти вокруг Израиля утихают. Дэнни не знает, как сказать отцу о своем намерении поступать в университет, тот же настойчиво приглашает Рувима прийти к ним в гости. Наконец, на второй день Песаха, Рувим приходит. Это развязка романа.

Обращаясь к Рувиму, рабби Сендерс по существу говорит с сыном: «Однажды, Рувим, когда Даниэлу было четыре года, я увидел, как он читает историю в книжке. И я ужаснулся. Он не прочитал историю, он проглотил ее, как глотают еду или воду. В моем четырехлетнем Даниэле совсем не было души, а был только ум… То, что он читал, было грустной историей на идише, о бедном еврее, который изо всех сил пытается попасть в Эрец-Исраэль прежде, чем он умрет. Ах, как он настрадался, этот человек! И мой Даниэл наслаждался этой историей, наслаждался этими печальными страницами, потому что, закрыв книжку, он впервые осознал, какой памятью наделен». Далее рабби Сендерс говорит, что его собственный отец никогда не разговаривал с ним — только во время учения. «Он учил меня молчанию. Учил вглядываться в себя, черпать в себе силы, проверять свои поступки своей душой. Когда его последователи спрашивали, почему он никогда не разговаривает со своим сыном, он отвечал, что не любит говорить, — слова жестоки, слова лукавы, они разрушают то, что в сердце, они скрывают сердце, а сердце говорит через молчание. Понимать чужую боль можно, лишь испытав свою, говорил он, оборотившись внутрь себя и найдя собственную душу».

Рувим стал избранником рабби Сендерса: «Ты и твой отец стали благословением для меня. Царь Вселенной послал тебя моему сыну… Он послал тебя, чтобы ты был моими закрытыми глазами и моими залепленными ушами. Я смотрел на твою душу, Рувим, а не на твой ум». Ну вот, кажется, и одна из главных романа. Конечно, она не исчерпывается воспитательным, педагогическим значением. Все-таки не случайно избрано и время действия, исторический контекст. И значимы слова о рабби Сендерсе, который заболел, оплакивая смерть шести миллионов евреев. И уже одно это придает категории молчания особый смысл. И композиция романа, построенная на отражениях, на постоянной смене ролей героев, не менее важна. Хотя бы потому, что это заставляет задуматься — кто же «избранник».

Я же, наверное, суть художественного высказывания Хаима Потока сформулировал бы так. Каждый из нас окружен молчанием, но именно в нем заключено обращенное к нам слово, расслышав которое только и можно наполнить жизнь смыслом. Суждение слишком общее и пафосное, чтобы быть верным. Впрочем, это лишний раз доказывает, что хорошая басня не сводится к морали, а притча — к поучению. Что тем более справедливо по отношению к роману.

[author]Николай Александров[/author]

[/part][/parts]

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?