[parts style=”text-align:center”][phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Загадка Бабеля

Давид Розенсон

Бабель: человек и парадокс

М.: Книжники, Текст, 2015. — 384 с.

Исаак Эммануилович Бабель волнует умы уже не одного поколения исследователей. Выходец из обычной еврейской семьи, он стал символом советской интеллигенции. Очевидно, что рассматривать этого писателя исключительно в контексте советской литературы — значит не понять его совсем: «Бабель — важнейшая фигура в русско‑еврейской литературе советского времени, модель еврейского писателя в советской русскоязычной культуре», — заметил Шимон Маркиш. Надо сказать, что о русско‑еврейском феномене у Бабеля написано довольно много (см., например, работу Эфраима Зихера, рассматривающую еврейский контекст у Бабеля), но, несмотря на это, вопросов меньше не становится. Именно исследование еврейской темы, ее образности и символики — главная задача автора книги «Бабель: человек и парадокс»: «Исследование

С точки зрения Розенсона, понимание творчества и судьбы Бабеля возможно лишь в историческом контексте, в котором жил и работал писатель. Речь идет не только о политических событиях, но и о некоторых культурно‑социальных механизмах. В частности, о том, как воспринимались еврейские интеллектуалы в первой четверти ХХ века: «Еврейские интеллектуалы

Важной частью работы является анализ творчества Бабеля в восприятии ивритской культурой. Это необходимо для того, чтобы «с одной стороны, описать эти проблемы как бы изнутри жизненного и художественного опыта писателя, а с другой — увидеть, как воспринимались эти черты теми

В приложении собраны материалы по теме: библиография переводов на иврит, а также сведения о переводчиках, журналах и газетах, где эти переводы выходили.

Мария Нестеренко

[/part][phead] [/phead][part]

[/phead][part]

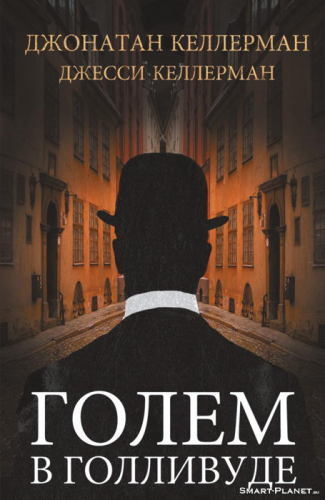

Экзегезы убийств

Джонатан Келлерман, Джесси Келлерман

Голем в Голливуде

Пер. с англ. А. Сафронова. М.: Фантом Пресс, 2015. — 512 с.

Не могу назвать себя запойным читателем детективного жанра, но хорошие детективы — благо, сейчас есть их довольно достойный выбор — безусловно, составляют пусть не частый, но постоянный элемент моего читательского рациона. И здесь, к сожалению, книга отца и сына Келлерманов смотрится отнюдь не оригинальным исключением. Потому что обычный тренд популярных детективов последнего десятилетия устоялся, отклонения от него являются чуть ли не моветоном. Это герой с большими личными проблемами (алкоголизм, другие зависимости), с крайне неустроенной личной жизнью и зачастую изгнанный из стройных рядов полиции. Место действия — «городские джунгли» отчизны, плюс какая‑нибудь экзотическая страна («Википедия», путеводители или собственный отпуск в помощь). Сюжет по сложности соперничает с жизнью героя: его/ее все кидают, избивают, а начальство пытается всячески подставить. Хеппи‑энд заслужить крайне сложно. Мистику, политику или теорию заговора добавить по вкусу.

Так и здесь. Джейкоб Лев прекрасно начинал (Гарвард, детектив убойного отдела, сын мудрого толкователя Торы), но все успешно потерял: сейчас служит в транспортном отделе, общается с бутылкой (он «высокофункциональный алкоголик»), случайными, довольно низкого полета женщинами и продавцом в круглосуточном магазине («Джейкоб представил собственные похороны: плачущая толпа барменов и продавцов из ночных магазинов»). Завязка — что в фильме В. Аллена, сдобренном тревожностью Д. Линча. Джейкоб оказывается на собственной кухне в обществе умопомрачительной красавицы, одетой лишь в его талес и упавшей, по ее заверениям, прямехонько с небес, имя и прочие данные которой для него тайна, покрытая плотным мраком. Дело, ради которого его вытащили из его подернутого болотной ряской отдела загадочные бугаи из нигде не зарегистрированного Секретного отдела, под стать. Нашли труп. Вернее, только голову и кучку рвотных масс. Еще точнее: кто‑то аккуратнейше зашил шею на этой самой голове, оставил запись на иврите: «Справедливость» — и абсолютно никаких следов, ни отпечатков пальцев, ни ДНК, ни записей на камере наблюдения. Ко всему прочему, убитый оказывается известным маньяком, за которым на несколько десятилетий тянется хвост из умученных жертв, безуспешных поисков, многих неясностей и скелетов в шкафах аж на паре континентов. Да, за экзотику в «Големе» отвечают Прага и английская глубинка. А еврейской мистики более чем хватает. Опять обычная схема?

Не совсем так. Проницательный А. Генис в свое время в эссе «За компанию с Холмсом» сформулировал свойство детективов вообще и хороших в частности: «Самое интересное тут происходит за ойкуменой сюжета». Так и в нашем голливудско‑пражском детективе. Сюжет со всеми его поворотами, неожиданными развязками‑развилками и кочками‑сюрпризами безусловно держит, пятьсот страниц пролетаешь с очень приличной скоростью. Но рекомендовать эту книгу будешь из‑за неожиданных съездов, пикников на обочине. Их по большому счету два.

Во‑первых, это не только мистика и экзотика, но и действительно фундированный, со знанием дела и осмыслением личного опыта экскурс в еврейскую жизнь. Будь то жизнь современного больше агностика, чем верующего еврея, обряды средневековой Праги или времена вообще ветхозаветные (а это, если я еще не успел сказать, целая отдельная линия — главы с настоящей притчей о сестре Каина и Авеля перемежает рассказ о современности). Традиционная еда шабата с отцом, толкователем Торы, почти святым (друзья и соседи зовут его ламедвавником, считая одним из тридцати шести тайных праведников, на которых держится мир), посещение еврейского кладбища, история еврейских захоронений в Америке и даже закрытых загородных клубов для богачей (куда еще в середине прошлого века состоятельные американцы не пускали евреев — тем не оставалось ничего иного, как основать свои)… И жизнь средневекового чешского гетто — да‑да, того, где создали Голема, — его свадьбы, его проблемы, быт его рабби и его верной жены… Если даже самый сторонний от интереса к этим вещам читатель не усвоит произношение и значения пары букв иврита и не запомнит несколько еврейских слов — не верьте ни в какое его алиби, он не открывал книгу.

Во‑вторых, действительно, жизнь этого шлимазла Джейкоба была бы, думаю, достойной историей при чуть большей прорисовке и без детективных кунштюков. Но что еще интереснее, его жизнь оказывается приравнена к жизни его отца и — это понимаешь не сразу, потому что подается это без морали, пафоса, тонким намеком, — к той вечной еврейской жизни, что проходит через века, нитью сшивает ветхозаветное и современное, как те же индейские одеяла шьют в Америке из поколения в поколение, заплатка к заплатке. Такой сплав Торы и криминальной хроники напомнил лично мне поэзию отца С. Круглова («Вчера мне небо раскрылось, / И сестры Берри явились, / Они черные, как винилы, / Крылья трепетны, как в пятьдесят девятом, / В Зеленом театре!»), но примеров не только из литературы, конечно, может быть много. Джейкоб пытается восстановить справедливость, разобраться в очень древних и сложных напластованиях преступлений и отмщений — его отец пишет комментарии на комментарии к разделу Мишны как раз о суде. Улики появляются и буквальным образом исчезают — так и у его отца, теряющего зрение, мир видится далеко не полным. Оба они, отец и сын, — тут, кстати, очень личный, кажется, момент для авторов книги, тоже отца и сына, — оказываются очень‑очень дальними потомками пражских талмудистов и создателей Голема. У обоих в прошлом гордость, боль и тайны, общие и по раздельности. А загадочный жук, вьющийся над Джейкобом, не водится в Америке, да и не во всех справочниках, но кружил над Големом, и — еще одно соположение — не родственник ли он жуку из известного рассказа еврейско‑чешского писателя, попавшего сейчас на сувенирные майки‑кружки в Праге?

Ответить на все вопросы рассказанной Келлерманами истории не так просто, но что они написали настоящий еврейский детектив (а ряды еврейских детективщиков уже отнюдь не такие редкие: наряду с Майклом Шейбоном и Керен Певзнер можно вспомнить совсем отечественных братьев Вайнеров и Ф. Незнанского, Э. Тополя и Р. Арбитмана; да даже в новелле «Куда ж нам плыть?» из последней фандоринской книги Акунина фигурирует еврейский сыщик, расследующий преступления исключительно в местечках) во всех смыслах это слова — определенно.

Александр Чанцев

[/part][/parts]

Пятый пункт: бай-бай, Байден, речь в Конгрессе, AdidasRIP, Рипс, Руби Намдар

Как хасиду добиться успеха в бизнесе?