[parts style=”text-align:center”][phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Поэт в разорванном мире

Марк Харитонов

Путеводные звезды

М.: Книжники, 2015. — 400 с. (Чейсовская коллекция).

Включенные в сборник эссе и стихи писались в разные годы на протяжении почти 40 лет. Сквозная их тема — самоосмысление еврея и русского писателя. Чем отличаются личное еврейство урожденного израильтянина и человека, всю жизнь живущего на территории бывшего СССР? Какую роль в еврейском самосознании играет «ощущение напряженности с окружением»? Лауреат первого российского «Букера» Марк Харитонов обращается за помощью к образам людей, которых он знал и о которых много читал, к их судьбам, к собственным воспоминаниям. Сверяясь с этими «путеводными звездами», он ищет ответа на многие вопросы, которые давно его волнуют, пытаясь уточнить собственное место в жизни.

В мемуарном цикле «Оживающая память» автор воссоздает исчезнувший мир западно‑российского еврейства начала ХХ века. Это цивилизация, населявшая сотни местечек на Украине и в Белоруссии; почти вся она погибла позднее в концлагерях. «Сам я их никогда не видел, лишь ловлю далекие отголоски той жизни». Дед Марка Харитонова был стряпчим, помогал односельчанам составлять официальные документы. Были два дяди‑фотографа (у одного дела шли удачно, у другого не очень) и еще один дядя, уехавший в Америку до Первой мировой…

Семья была небогатой. Отец писателя в 1920‑х годах переехал в Москву, работал грузчиком в филиале «Мосфильма», потом служил в Красной Армии. Демобилизовавшись, получил профессиональное образование, работал в деревообрабатывающей промышленности. У некоторых москвичей в воспоминаниях о сталинском времени всплывают улица Горького, Хамовники или еще какой‑нибудь престижный район в центре. Автор «Путеводных звезд» в те годы видел совсем другую Москву. В 1930—1940‑х годах семья Харитоновых жила у южной окраины города, в рабочем поселке Нижние Котлы. Домом служил построенный отцом сарай, который кое‑как узаконили в жилконторе. «Места моего детства даже трущобами не назовешь… Сейчас таких домов в Москве и не осталось». Окрестный пейзаж составляли три завода — эмалекрасочный, шлакобетонный и кожевенный. От последнего по всей округе распространялся сильный запах. Работа у взрослых была тяжелой и вредной, быт — чрезвычайно скудным. По дворам ходили нищие, многие в стране в послевоенные годы голодали. Духовный пейзаж тех лет был неполноценным, зато по репродуктору звучала великая музыка, отмечает мемуарист. Марк Харитонов был типичным советским подростком, слепо верившим пропаганде. Так, в начале 1953‑го он вместе со многими приятелями радовался аресту «врачей‑вредителей», совершенно не задумываясь, что это дело имеет национальный оттенок, потенциально опасный и для него самого.

Группа очерков «Друзья мои…» переносит читателя уже в 1960—1970‑е годы, когда автор закончил педагогический институт, стал школьным учителем, затем редактором в газете, переводчиком. Именно в то время сложился круг его общения и знакомств — это все были творческие люди, частью диссиденты и нонконформисты, частью те, кто не вступал в конфликт с режимом, но старался дистанцироваться от его идеологических форм. Очерк об Илье Габае — самом близком из друзей еще со студенческих лет — написан в 1976 году. Его жизнь — это «история сквозного поиска, запечатленного в стихах», пишет Харитонов. Для Габая зазор между стихами и жизнью был немыслим, и пусть в его поэзии, замечает автор очерка, нет «гармонической широты» — в ней была «напряженность и глубина страсти». Это отмечал в разговоре с Харитоновым и поэт Давид Самойлов. Увы, Илья Габай, по слову писателя, «так и не сумел свести воедино своего трагически‑разорванного мира». Воспоминанием о безвременно ушедшем друге — авторе поэмы «Книга Иова» — служит и одно из стихотворений Марка Харитонова 2000‑х годов, включенное в сборник.

Образ Иова объединяет Габая с Вадимом Сидуром, которому посвящен очерк 1987 года. Основная тема Сидура, как формулирует Харитонов, — «бесконечные, безмерные страдания человека». Рассуждая о личности и творчестве скульптора, которому были свойственны «элементы космического мироощущения», автор очерка заводит разговор также о тайне возникновения искусства, о «вязкой, удушливой, мертвящей» поре второй половины 1970‑х — начала 1980‑х. Именно в ту пору вынужден был уехать на Запад и Лев Копелев — еще один собеседник Харитонова.

В книге немало и других ярких, запоминающихся портретов современников, коллег, друзей и знакомых автора. Натан Эйдельман, первым придавший истории «человеческое измерение». Анатолий Якобсон с его предположением, что после создания Государства Израиль евреи должны отказаться от идеи мессианства. Семен Липкин, имевший особый взгляд на истоки межнациональных конфликтов — взгляд переводчика великих эпосов. Марк Шагал, который, несмотря на свои странствия и свой космополитизм, «внутренне так и не оторвался от родного Витебска». (Этот очерк, как и два других в цикле «К ним обращаю я взор свой», был впервые опубликован несколько лет назад в «Лехаиме».) Все эти тексты в конечном счете о том же, о чем и давнее эссе «Участь», — о поисках гармонии в разорванном мире.

[author]Андрей Мирошкин[/author]

[/part][phead] [/phead][part]

[/phead][part]

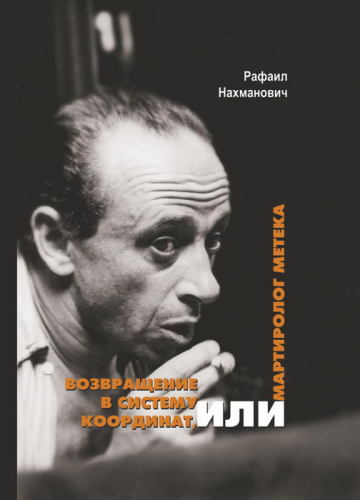

Система координат

Рафаил Нахманович

Возвращение в систему координат, или Мартиролог метека

К.: Феникс, 2013. — 256 с.

Он был первым в советском кино, кто прокричал соплеменникам в своем фильме «Еврейское кладбище»: «Вы не мертвы! Проснитесь, воскресните!» А еще раньше, в 1966‑м, режиссер Украинской студии хроникально‑документальных фильмов Рафаил Нахманович попытался оставить в истории, несмотря на строгий окрик сверху, — знаменитый несанкционированный митинг к 25‑летию Бабьего Яра. За что заплатил сполна…

Но все это будет потом, а пока, в январе 1949‑го, выпускник Киевского театрального института попал под раздачу: страна с упоением травила «критиков‑антипатриотов». Впрочем, повезло. Распределился в провинциальный Кировоград. Так и проработал до смерти Сталина методистом в местном Доме народного творчества, потом помощником экскаваторщика на заводе гипсовых досок, токарем на Киевском музкомбинате…

В конце февраля 1953‑го, за неделю до смерти Сталина, парень услышал в переполненном киевском троллейбусе от холеного полковника: «Когда уже с вами покончат?!» Нет, жалоб и брюзжания в этой книге не найти (сам ведь всю жизнь искренне верил, что кино делаешь — в итоге! — для себя) — только горечь от столкновения с глупостью и подлостью и… невесть откуда взявшаяся в этом хрупком, тщедушном человеке сила им противостоять.

За что резали (в лучшем случае) фильмы Нахмановича или (в худшем) смывали — отдельная история. Картину о Черняховском с яростью забодал ГлавПУР. Тогдашний министр обороны Гречко не мог простить Черняховскому, командовавшему соседней армией, того, что он в тридцать восемь лет стал самым молодым командующим фронтом. В то время как он, министр, прозябал командармом.

Фильм «Обсуждению подлежит» зарубила Москва: «В Советском Союзе не может быть и никогда не будет наркоманов!» Совсем уж ни за что пострадал «Пушкин». Нахманович вспоминает, как шеф плотно закрыл двойную дверь кабинета и выдавил: «Не скажу, кто сказал: “Кого он — (в смысле я) — имел в виду под современным Пушкиным?”» Настоящей же причиной, на взгляд режиссера, послужило отправленное в Париж на день рождения Некрасова — 17 июня — письмо, в котором он писал Вике (писатель просил называть себя именно так), что никогда не предполагал, как трудно делать фильм о Пушкине. Письмо это, очевидно, дошло до Конторы…

Точку в этой истории поставило тоже письмо — из Госкино, в котором студии предлагалось «…решить вопрос о целесообразности использования Р. А. Нахмановича в качестве режиссера документального кино». Вопрос был решен. В течение нескольких лет ослушнику не доверяли даже киножурналов.

Но, разумеется, главным «пятном» в творческой биографии мастера были съемки 29 сентября 1966 года. За пару недель до этого Нахманович притащил на квартиру к Некрасову Эммануила Диаманта с его идеей митинга в Бабьем Яре. Несколько дней лауреат Сталинской премии, живой классик Некрасов не отходил от телефона, повторяя сакраментальную фразу: «Двадцать девятого я хочу тебя видеть рядом с собой!» Как просто. Рядом с собой. И только Нахманович раскладывает все по полочкам:

Воспитать людей в страхе очень просто. Надо последовательно провести их через революцию, классовый террор, гражданскую войну, раскулачивание, Голодомор, лагеря! Шаг вправо, шаг влево считается побегом. Так легко ли сделать этот шаг? Написать, к примеру, этот плакат? И среди бела дня прикрепить его к остаткам стены старого еврейского кладбища на глазах у прохожих.

Верхняя строка:

Бабий Яр — на русском и на еврейском.

Между ними цифра — 6 000 000.

Нижняя строка:

1941. Сентябрь. 1966.

Шаг был сделан. В тот день в Бабьем Яре выступали Некрасов, Иван Дзюба, Антоненко‑Давидович, специально приехали Владимир Войнович и Петр Якир. Пару дней спустя на Банковой и Владимирской — в ЦК и ГБ — митинг, организованный Диамантом и его друзьями, заклеймили как «массовое стихийное сборище и провокационные сионистские выступления». Режиссеру Нахмановичу и оператору Тимлину влепили «строгача» с последним предупреждением.

В книге много «еврейских воспоминаний». Об отце, который «встретил Февральскую революцию, как ортодоксальный еврей приход Мессии». О знакомстве с настоящим цадиком, рабби Иоселе, который жил после войны в Черновцах, а в году 1946–1947‑м вырвался в Штаты, где его в нью‑йоркском порту встречала многотысячная толпа хасидов. О том, как еще с 1920‑х годов в Киеве «трусили золотишко», выбивая его из «бывших», и руководил этим полезным для родины промыслом известный в городе чекист Броневой (отец небезызвестного актера, блестяще сыгравшего Мюллера в популярном сериале).

И все же, как это иногда случается с мемуарами, «Возвращение…» не стало сборником баек разной степени увлекательности. Нахманович задается всегда (а сейчас в особенности) актуальными для наших широт вопросами: «Как случается, что человек становится участником сопротивления Злу? Зачастую неожиданно для самого себя. Преодолевает Страх, превращается из раба в свободного человека. Увлекает туда, за границу Страха, стоящих рядом».

И отвечает на них. Негромко, без заламывания рук и ложного пафоса. Отвечает всей своей жизнью, всем творчеством, всей системой координат.

[author]Михаил Гольд[/author]

[/part][phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Восстановление памяти

Ариадна Борисова

Змеев столб

М.: Эксмо, 2014. — 384 с.

Ариадна Борисова написала удивительный роман. В нем рассказывается история любви Хаима Готлиба, выходца из зажиточного торгово‑ремесленного еврейского семейства «довоенной Литвы», и русской дворянки‑сироты, получившей воспитание в приюте при православной церкви. На долю Хаима и Марии выпадают жестокие испытания. Неприятие Марии родными Хаима, оккупация Литвы после начала Второй мировой войны советскими войсками, потом приход нацистов, потеря ребенка, арест и высылка, гибель в гетто родных Хаима, ад для любящих в самых северных, якутских лагерях, на самом берегу Северного Ледовитого океана.

«Змеев столб» настолько выпадает из существующих, точнее, из прочитанных автором этих строк романов, что практически единственным ощущением, возникающим по его прочтении, в самом деле становится удивление. Которое парадоксальным образом соединяется с восхищением и даже с завистью. Зависть и восхищение возникают потому, что автор создал объемный текст о людях, которым выпало жить в самые трагические времена ХХ века, по структуре и, главное, по сути являющийся сказкой. Да‑да, Борисова в своем романе рассказывает длинную сказку, в финале которой добро торжествует, зло отступает, любовь побеждает. В этой сказке нет слов «и умерли в один день», но они должны быть там, должны обязательно. И, кроме того, роман принадлежит к пласту литературы идей. Это во всех смыслах идейная литература. И главная идея романа заключена в удивительном для человека, пишущего о произошедшем в середине ХХ века, посыле: все люди хороши, «плохими» могут быть лишь люди‑символы, люди‑знаки, но все те, кто попадает в орбиту главных героев, даже вертухаи, обрастают характеристиками, литературным «мясом», все равно хорошие, просто они, в силу обстоятельств, были вынуждены делать «плохие» вещи.

В каком‑то смысле роман Борисовой находится на одной, крайней точке шкалы, имея в качестве своего прямого оппонента «Благоволительниц» Джонатана Литтелла. И если Литтелл — это беспросветный мрак и кошмар, то Борисова — всепобеждающая любовь, самопожертвование и вера в добро. Какой точке шкалы отдаст предпочтение читатель? Что — в соответствии с его выбором — будет воспринято как литература? Является ли выбор читателя основополагающим, точно дающим ответ на вопрос: что литература и что — нет?

Как бы то ни было, если продолжить сравнение несравнимых в принципе текстов, следует признать, что Ариадне Борисовой удалось написать объемный текст, в котором взгляду по сути зацепиться не за что. В нем действительно описано время, предшествующее Второй мировой войне, депортация жителей захваченной Советским Союзом по пакту Молотова–Риббентропа Прибалтики, описаны ужасы ГУЛАГа, но сделано это так, таким обтекаемым языком, таким поразительным сглаживающим стилем, с таким отношением к персонажам, главным, второстепенным, «положительным» и «отрицательным», что возникновение сильных эмоций, испытываемых при чтении тех же «Благоволительниц», становится попросту невозможным.

Или же автор впадает в неуемный поэтический задор, в котором нет ни слова в простоте, где все — образ, иносказание. Например: «Старушка окатила его чистой голубоватой водицей выцветших глаз». Или описание первой близости Хаима и Марии: «Клокотали, вскипали бурунами, устремлялись в луговые долы, сады и поля живые воды. Могучие валы взмывали выше, все выше, сквозь яблочную цель познания добра и зла, рождения и смерти, последний вал подбросил двоих к ослепительной мишени вечного круга, где взрывается, обновляясь, вещество бытия». Или: «Дьявольские руки рейхстага ощупывали мир, как поверженную женщину, лезли дальше и дальше…» Уф!..

Автор предисловия к роману Людмила Улицкая считает книгу Борисовой продолжением литературных традиций Варлама Шаламова, Василия Гроссмана и Александра Солженицына. Правда, Людмила Евгеньевна делает одну очень тонкую, на первый взгляд почти незаметную оговорку. По ее словам получается, что роман Борисовой играет, скорее, не эстетическую, а, так сказать, историческую роль. Улицкая пишет, что как история Отечественной войны 1812 года нам известна из романа «Война и мир», так и «недавняя история нашего народа отражена гораздо лучше не в исторических исследованиях, а в произведениях писателей‑современников». «Восстановление памяти поколения, — отмечает Улицкая, — одна из высших задач писателя. И роман Ариадны Борисовой — бесхитростный, трогательный, убедительный — продолжает эту великую традицию». Тут не поспоришь. Все верно. Вот только восстановления памяти поколения – действительно одной из высших задач писателя – недостаточно для того, чтобы роман стал явлением литературы. Чтобы он стал просто литературой. Совсем недостаточно.

[author]Дмитрий Стахов[/author]

[/part]

[phead] [/phead]

[/phead]

[part]

Метаморфоза: от туриста к местному жителю

Сергей Костырко

Дорожный иврит: Путевая проза

М.: НЛО, 2015. — 248 с.

В серии «Письма Путешественника» издательства «НЛО» выпущена книга «Дорожный иврит» филолога, литературного критика и прозаика Сергея Костырко. Она создавалась им около семи лет, и в ней повествуется о его израильских путешествиях. Литература путешествий имеет богатую традицию в России: еще в 1781 году архитектор Николай Львов создает путевые заметки о своем пребывании в Италии; в «Записках Андрея Болотова» и в «Своеручных записках» княгини Наталии Долгоруковой, которые жанрово являются мемуарами, опосредованно осуществляется тема путешествия (Болотов путешествовал по Пруссии во время Семилетней войны, Долгорукова описывала свой путь в ссылку в Березов). Карамзин, Пушкин, Чехов также оставили замечательные образцы этого жанра. Еще можно упомянуть посмертно опубликованные отчеты и дневники Миклухо‑Маклая, «Путешествие в Брянск» и «Путешествие в Тарту и обратно» Ольги Седаковой. В общем, вполне понятна идея «Нового литературного обозрения» поддержать издание подобных текстов.

Дмитрий Бавильский в своей рецензии обратил внимание читателей прежде всего на увлеченность Костырко искусством и обособил именно те части книги, которые так или иначе связаны с художественной средой, будь то встреча с Михаилом Гробманом в его мастерской или посещение художника Реувена Рубина. Фиксация быта Гробмана и его жены Ирины Врубель‑Голубкиной, главного редактора ставшего уже классическим журнала «Зеркало», безусловно любопытное и знаменательное событие, но реализуется оно попутно с развертыванием картины в целом, то есть не кажется основным в путевых заметках. Если вообще можно маркировать преимущественную задачу этой книги, то она будет касаться прежде всего желания автора постичь некое мироощущение (значит, сконструировать его), более или менее общее для граждан Израиля (вне зависимости от их политических, культурных пристрастий или социального положения), не пытаясь при этом стать частью среды, которой он не принадлежит, о чем он и пишет с присущей ему прямотой: «Обзор у меня сугубо обывательский, туристский, но и у взгляда издали есть свои преимущества — можно уловить то, на что местные уже давно не обращают внимания».

Сообразуясь с этой оптикой, Костырко то и дело выделяет непривычные для жителя России детали вроде обилия военнослужащих с оружием или того, что кафе все еще остаются частью обыденной жизни населения. Кроме того, порой он снова и снова акцентирует внимание на своей туристской принадлежности, упоминая, что практически не знает английского языка. Но это, конечно, еще и ловкий прием для изображения языковой реальности Израиля, где русскоязычному можно не знать ни иврита, ни английского. В то же время на протяжении текста Костырко периодически делает отступления, обращаясь к неоднозначным, проблемным для этого молодого государства эпизодам, например к расстрелу доктором Борухом Гольдштейном молящихся арабов в мечети Махпелы 25 февраля 1994 года, то есть в период заключения соглашений в Осло об урегулировании израильско‑палестинского конфликта.

Между тем автору не всегда удается сохранять отрешенную позицию. Постепенно он вливается в интеллектуальную жизнь Израиля настолько, насколько это возможно для приезжающего на время иностранца. В книге он сочувственно рассказывает, как подвижник Бенцион Тавгер (1930–1983) расчистил древнее еврейское кладбище и восстановил синагогу на территории Хеврона, удивляясь, что Тавгер «пользуется в Израиле репутацией оголтелого сиониста‑поселенца». Один из персонажей книги, Наум Вайман, вынужден отметить в рецензии на «Дорожный иврит», что «автор‑герой перебарщивает в пафосе восхищения народом и его историей, его чуть ли не увлеченности сионизмом, да он и сам это чувствует и одергивает себя». И тем не менее восторг Костырко отдельными подвижническими тенденциями не кажется неуместным в рамках его сочинения.

В другом месте Костырко пишет: «Самое темное и жуткое для меня — природа этнических конфликтов; то, что националисты называют “голосом крови”. Почему‑то именно “голос крови” узаконивает право на выплеск безграничной жестокости, которую не назовешь даже звериной — похлеще будет». И далее: «Я знаю образованнейших, деликатнейших в быту людей, которые, если речь заходит о “национальном”, превращаются в чудовищ». Чтобы убедиться в верности этого высказывания, позволим себе процитировать еще один небольшой фрагмент, где автор встревает в разговор между Гробманом и левой художницей Зоей Черкасской из группы «Новый Барбизон»:

— Но тогда мы никогда не станем нормальной страной, — говорила Зоя. — Мы останемся тупыми, агрессивными колонизаторами.

— Ну вот ведь у вас, Зоя, есть комплекс вины, да? — осторожненько встрял я. — И это ведь как раз комплекс западного человека. А вы когда‑нибудь сталкивались с рефлексией исламистов по поводу их отношения к иноверцам?

— Значит, вы тоже считаете, что это нормально — смотреть на них сверху вниз? — спросила Зоя. И у меня язык не повернулся сказать, что в определенных ситуациях — да, разумеется.

Хорошо сказал Наум Вайман, хотя и по поводу несколько другой цитаты Костырко: «Думаю, что эти патетические строки — не только впечатление от увиденного, но прежде всего от духа Ветхого Завета, укорененного в авторе, как в человеке, воспитанном в христианской культуре». Как видно, позиция автора, когда, с одной стороны, он осуждает «голос крови», с другой, напротив, «на них» предлагает смотреть «сверху вниз», а не как на равных, определенно двусмысленна.

Композиционно книга представляет собой свободно организованное произведение, где воспоминания смешиваются с отлично прорисованными ситуациями, некоторые почти анекдотические моменты стушевываются пространными историческими отступлениями, в которых речь идет о новом Израиле (от первых переселенцев до недавних событий), или пейзажными вставками. Спонтанные политические высказывания соседствуют с выверенными размышлениями на ту или иную тему, а короткие наблюдения о разрозненных сообществах (в том числе и миноритарных, например «харедимных», то есть богобоязненных евреев, которых именуют ультраортодоксами) обладают определенной просветительской ценностью. Неоднозначные суждения, аналогичные некоторым процитированным выше, добавляют «Дорожному ивриту» выразительности.

[author]Андрей Самохоткин[/author]

[/part][/parts]

Четверо детей

Первая Пасхальная агада, ставшая в Америке бестселлером