Пурим 1920 года в доме рабби Шолома‑Бера, Любавичского Ребе, в Ростове‑на‑Дону был совсем другим, чем обычно.

Всего три праздника он отмечал трапезой со всеми хасидами и тмимим, учениками своей ешивы, — Симхат Тора, 19 кислева и Пурим. О, этих дней очень ждали: радость и мудрость Ребе лились рекой. Но месяц назад, 10 февраля, Юг России — оплот Белой гвардии — был взят большевиками, и Ребе велел предупредить хасидов, чтобы к нему не ходили — ни на аудиенции, ни на произнесение хасидского учения, ни на молитвы.

В доме Ребе — двухэтажном здании, в которое пять лет назад из Любавичей переехала столица Хабада, — остались только самые близкие. Прекратились занятия в ешиве на первом этаже и массовые молитвы в молельне. По субботам Ребе выступал перед самым близким кругом хасидов, молился с ними, — при этом соблюдались меры предосторожности.

Но в Пурим к дому вдруг пришли все — каждый думал, что он будет один такой смелый. Им сообщили от имени ребецн, что трапеза предполагается короткой и все должны покинуть дом до 9 вечера, начала комендантского часа.

Однако все пошло не по плану. Ребе сказал «лехаим», запел веселый нигун, и, конечно, все его подхватили. Ребецн умоляла быть потише, и сын Ребе тоже просил петь тихо. Но сам Ребе будто забыл, где и в какое время он находится. Звучание песен все усиливалось. Рабби Йосеф‑Ицхак заметно нервничал, и тогда отец ему напомнил: «В Симхат Тора мы пели и танцевали, и ничего страшного не произошло!» Да, полгода назад в белогвардейских верхах праздничные торжества объясняли тем, что «у Шнеерсона радуются победам большевиков», — все могло закончиться плохо, но обошлось. В штабе Деникина был высокопоставленный деятель, который с почтением относился к Ребе и опроверг клевету. «И сейчас пусть будет тоже так! А, с этими ничего нельзя знать… Да, это испытание. Значит, надо выдержать и это испытание». Ребе вытащил деньги и велел послать купить еще водки. Сын ответил, что уже пытались, во всем городе нет. Ребе только засмеялся и сказал по‑русски: «“Нет” в Расее нет!» И правда, водку раздобыли. Ребе пел, говорил слова Торы, — будто дело было 10 лет назад в Любавичах, а не в объятом Гражданской войной большевистском Ростове.

«Лехаим! Чтоб мы жили! Не в том смысле, чтобы не умерли, а чтобы дело жило!» Это были очень непривычные слова. Ребе вообще не употреблял раньше слово «штарбн» («умирать»)…

Ночью пришли чекисты. Они поднялись на второй этаж, и перед ними предстала невероятная картина: зал с сотней людей. Сын Ребе, увидев их, первым делом хотел убрать со стола запрещенную водку и кружку для традиционных в Пурим пожертвований для бедных, но отец не дал ему сделать этого: «Я не собираюсь обращать на них внимание. В моем нынешнем состоянии — что мне они? Может, в другой раз они бы меня и взволновали, но сейчас нет. Святость никуда не денется со своего места, и я их не боюсь! Йосеф‑Ицхак, мы останемся собой — не тайком, в подполье, а открыто, потому что мерзости не одолеть святость».

Чекисты, пришедшие для обыска, продолжали стоять у входа в зал, и Ребе сообщил, что произнесет еще один маамар о хасидизме: «И это их устранит!» На сей раз он говорил об Амалеке, о том, что оппозиция святости на самом деле эфемерна, ее сила — только кажущаяся.

Ребе потребовал, чтобы хасиды не смотрели на непрошеных гостей, не обращали на них внимания.

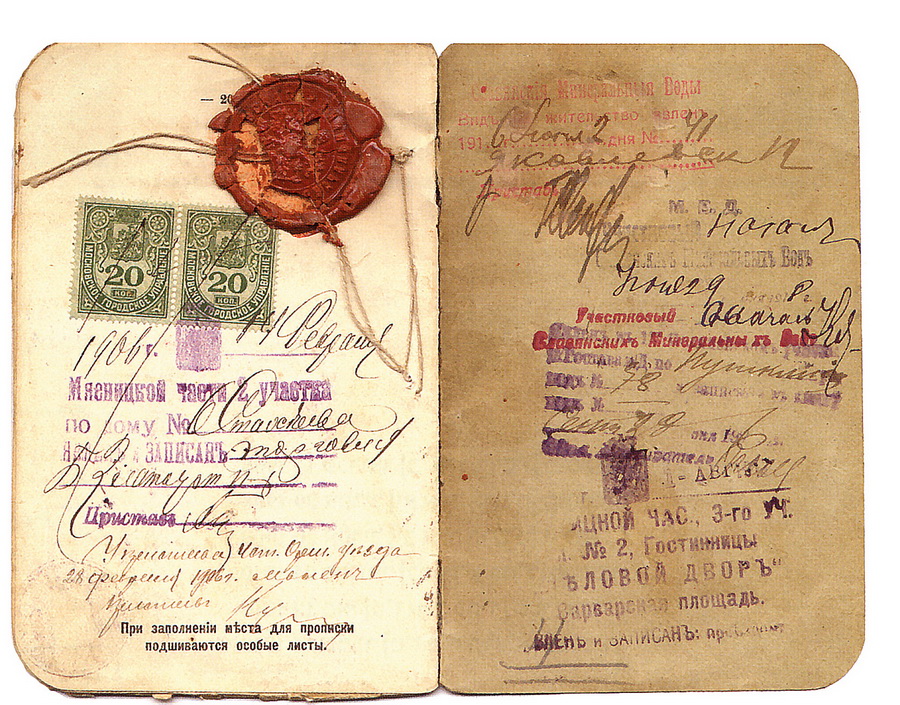

И, удивительное дело, те попросили, чтобы хоть кто‑то показал им паспорта. Трое студентов вышли с ними в коридор, показали документы, и большевики ушли восвояси.

Все это было чем‑то невероятным для того безумного времени.

Когда все закончилось и Ребе пошел в свою комнату, провожавший его молодой хасид сказал, что это был чудесный Пурим, и попросил у Ребе благословения, чтобы в следующем году «мы могли веселиться в Любавичах вместе с Ребе». Ребе не ответил. Юноша повторил, потом еще раз. И тогда Ребе сказал: «Дай Б‑г, чтобы мы и тогда были духовно близки». Когда хасидам передали этот ответ, они решили, что Ребе собирается уехать из Советской России.

Через три дня Ребе закрылся в своем кабинете и никого не принимал. Долгие часы он что‑то писал. Потом оказалось, что это были три завещания — сыну, домочадцам и хасидам. Их нашли на его столе.

Невестка Ребе, Нехама‑Дина, болела сыпным тифом, который бушевал тогда в городе, и это сильно беспокоило Ребе. При этом он и сам стал ощущать необычную слабость. С матерью все время была ее дочь Муся, и в ночь на пятницу 12 марта она не спала, когда Ребе, ее дедушке, стало хуже. Температура поднялась до 37,5, а к утру до 38,5. Были сильные головные боли.

Позвали доктора Ланду, лечащего врача семьи Ребе. Он диагностировал грипп, чем успокоил семью: слава Б‑гу, не тиф, который для Ребе с его больным сердцем был бы смертным приговором.

Но Ребе продолжал с каждым днем слабеть. Во время утренней молитвы он уже не мог стоять на ногах и вынужден был лечь, не закончив ее. Больше он с постели не вставал и молился, пока мог, сидя.

Доктор Ланда продолжал уверять, что это не тиф: симптомы были совершенно другие.

Всю эту страшную неделю Ребе был невероятно серьезен, ни разу не улыбнулся, даже в первые дни.

Во всех синагогах города, по призыву ростовского раввина Йосефа‑Илеля Бермана, был объявлен пост и молитвы за выздоровление Любавичского Ребе.

Понять речь Ребе уже было трудно. В полузабытьи он молился и разговаривал с кем‑то об «ихудо эйлоо» — высшем единении души с Б‑гом.

В шабат 20 марта надежды на выздоровление растаяли. Врачи почти уже не скрывали, что конец близок. На исходе субботы в синагоге на нижнем этаже собрались десятки хасидов. Псалмами и плачем они все еще надеялись удержать Учителя в этом мире.

В 10 часов вечера Ребе неожиданно громко позвал сына и отчетливо сказал: «Их гэй ин имл, ди ксовим лоз их айх фар айх, нэмт мир ин зал, вэлин мир зайн инэйнэм» («Я иду на небеса, рукописи оставляю вам, для вас, возьмите меня в зал, хочется быть вместе»). Сын зарыдал, и тогда отец продолжил: «Захлестнули эмоции? Эмоции? Разум! Разум!»

Ребе на кровати снесли в зал, и хасиды встали вокруг. Он что‑то говорил, но расслышать и понять уже было нельзя. Вдруг он приподнял руку. Сын склонился над ним, и отец благословил его. Потом к нему подвели внучек, и он благословил их. Затем подозвали одного из учеников ешивы, и Ребе благословил его.

Около четырех часов утра он перестал дышать. Сын так закричал «татэ!!!», что у всех присутствующих все внутри перевернулось. Ребе вдруг открыл глаза и неожиданно улыбнулся — впервые за все эти дни. И закрыл глаза — на этот раз навсегда.

Похоронили его на местном кладбище. Зимой 1939/1940 года власти приняли решение кладбище уничтожить, и хасиды перенесли тело Ребе на другое кладбище. Во время эксгумации они были совершенно потрясены: Ребе Рашаба будто вчера похоронили.

Пурим в Петрограде в 1917 году

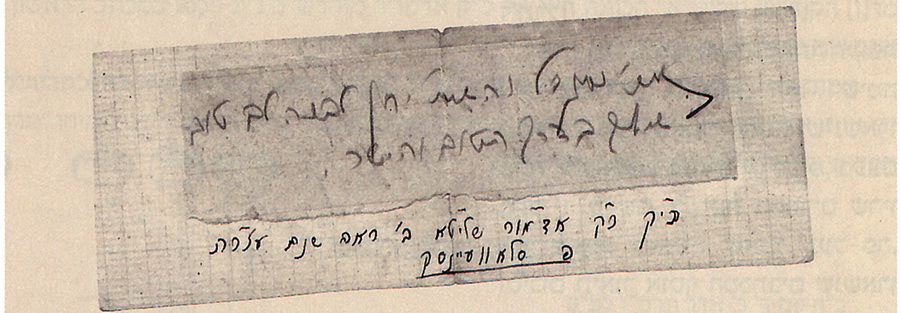

Записки об аресте