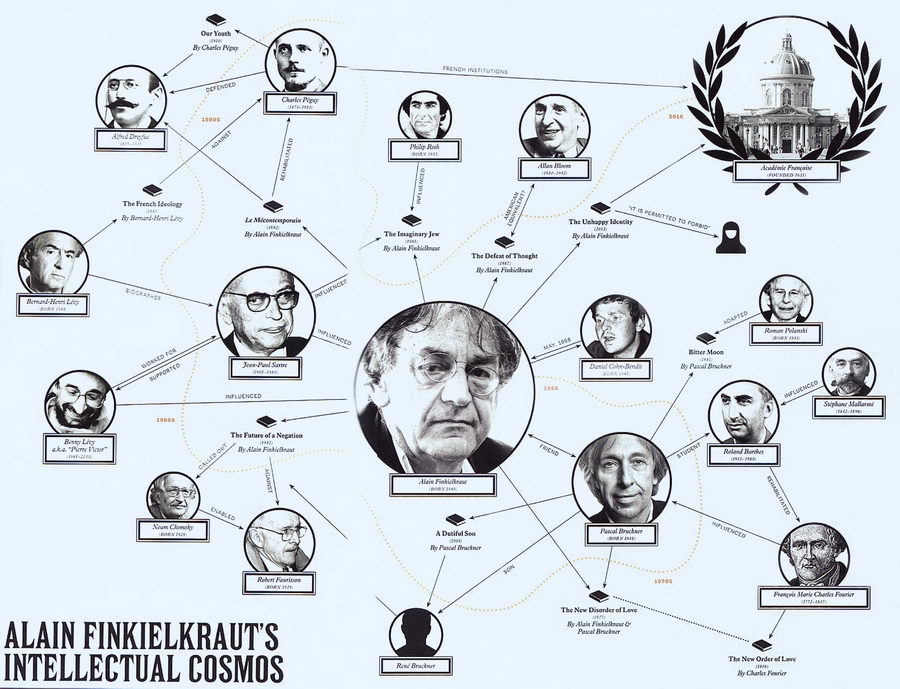

50 лет назад, в мае 1968 года, Париж охватили массовые студенческие протесты, которые привели к отставке правительства и значительным переменам во Франции. Французский философ Ален Финкелькраут был одним из активных участников событий «Красного мая» в Париже.

Материал любезно предоставлен Tablet

Почему глашатай поколения 1968 года собрал 100 тыс. евро на шпагу и вычеканил на ней увенчанную коровьей головой букву «алеф» и почему его так удручает паранджа; наставление, как быть французом, а вместе с тем и евреем.

I

Несколько лет назад философ Ален Финкелькраут был избран в величественную и старинную Французскую академию — это большая честь, но в то же время и бесчестие. Тут же возник вопрос, широко обсуждавшийся в газетах: неужели Финкелькраут переместился наконец из светлого мира просвещения и прогресса в тень правой реакции? Острые и неразрешимые споры на эту тему продолжаются во Франции и в некоторых других странах почти тридцать лет, а сейчас они еще актуальнее, чем прежде. Академия, основанная в 1635 году, так и осталась детищем XVII столетия. Только для того, чтобы согласиться с избранием и занять место среди Бессмертных (они действительно используют такую терминологию), Финкелькрауту пришлось купить аристократический фрак, напоминающий ливрею швейцара из дорогого отеля, — со стоячим воротничком, лацканами и обшлагами, расшитыми зелеными оливковыми листьями. И еще ему велели раздобыть шпагу и украсить ее эмблемой и девизом собственного изобретения — как если бы это была его собственная шпага, принадлежавшая семейству Финкелькраут на протяжении столетий.

Фрак и шпага, а также приемы на пятьсот гостей, говорят, обошлись в 100 тыс. евро — внушительная сумма для кого угодно. Финкелькраут, между тем, всю жизнь преподавал и писал философские статьи. Да, во Франции его знают, потому что он появлялся в интеллектуальных ток‑шоу на радио и ТВ. Все спорят о его взглядах. Время от времени — на протяжении многих лет — какие‑то люди доходили до того, что покупали его книги. Возможно, этих людей даже было немало. И все же темы, на которые он рассуждает, обычно сложны или загадочны, его доводы порой шокируют публику, а книги редко имеют коммерческий успех. Короче говоря, Финкелькраут человек небогатый.

Так что решение принять предложение Академии поставило его в затруднительное положение в духе XIX столетия. Ему пришлось искать крупную сумму, чтобы купить невообразимо дорогую одежду, необходимую, дабы подняться на более высокую ступень социальной лестницы. Бальзак писал об этом в «Отце Горио». Только с Финкелькраутом дело обстояло иначе, потому что богатых родственников у него не оказалось. И светскую жизнь в окружении плутократов, к которым можно обратиться в случае нужды, Финкелькраут не вел. И Вотрен, бывалый разбойник из романов Бальзака, не предложил ему мокрое дело, чтобы добыть легких денег.

Вместо этого друзья Финкелькраута учредили комитет и собрали по несколько сотен евро с каждого. Вложились и некоторые богатые люди. Больше всех внесла группа бельгийских евреев, которые вообще не знакомы с Финкелькраутом, — эта деталь особенно понравилась бы Бальзаку, хотя и по другим причинам. Почитатели Финкелькраута любят его. Но фандрайзинг дал шанс недоброжелателям в очередной раз посмеяться над абсурдностью ситуации и поинтересоваться: как может человек, считающий себя хоть сколько‑нибудь современным, вводить своих друзей и почитателей в такие расходы только ради того, чтобы быть названным Бессмертным, чтобы пополнить ряды дряхлых академических мужей и полузабытых писателей, дремлющих в своих креслах.

В конце концов, Финкелькраут — истинный представитель поколения 1968 года, который не только участвовал в свое время в левых студенческих беспорядках, но и провел остаток жизни (и это типичный признак этого поколения), похваляясь этим фактом, сожалея о нем или как‑то еще рефлексируя на эту тему. Ему важно, чтобы никто не забывал, как в восемнадцатилетнем возрасте он выкрикивал лозунги. На первых страницах своей последней книги «The Unhappy Identity» («Несчастная идентичность») он рассказывает, что в мае 1968 года, когда в Париже начались беспорядки, он с приятелем сидел в гостинице в далекой деревушке и готовился к экзаменам для поступления в коллеж. Он старался не обращать внимания на новости. Но звуки транзистора все‑таки достигли его слуха. В результате, послав экзамены к черту, он выбрал жить действием.

Опыт оказался бодрящим:

Вернувшись в Париж после первых столкновений студентов с полицией, я сполна прожил этот благословенный момент, когда люди перестали равнодушно проходить мимо, а начали прислушиваться друг к другу и спорить. Муравейник превратился в агору, островок жизни среди всеобщего ступора. Ничто не избегло критики. Нас опьяняла возможность переосмыслить все заново, взять все заново, переделать все заново. Все происходило на улице, под открытым небом, в городе, внезапно освободившемся от тирании машин. Улицы перестали служить просто для прохода. Машины сдали позиции. Пространство наполнилось речью. Чрезвычайно закодированной речью, это правда: и я, человек, далекий от агрессии, как и большинство моих собеседников, обнаружил в себе поразительную способность овладеть революционным языком и говорить на нем. Я пел «Белла чао» во время демонстраций на бульваре Сен‑Мишель. Я писал плакаты. Я срывал голос на митингах. Меня, как и других студентов, завораживал лозунг: «Будь реалистом, требуй невозможного!» — и я требовал отложить экзамены до сентября.

И экзамены действительно отложили!

Потом наступили «левые годы» — эра «деконструкции традиционных ценностей, сомнения во всех разновидностях власти и стремления к радикальному изменению мира». Этот опыт ему тоже выпало пережить. Он принадлежал к крошечной фракции левых марксистов, которые называли себя «автономистами» и специализировались на поисках мельчайших признаков классовой борьбы в повседневной жизни. Автономисты не добились большого успеха. Он завязал дружбу с другим настоящим леваком, своим ровесником Паскалем Брюкнером, который был, скорее, не марксистом, а фриком в американском стиле. Брюкнер восторгался калифорнийскими хиппи и читал Аллена Гинзберга. Вместе с Брюкнером Финкелькраут образовал собственную фракцию. И на фоне бушующих революционных бурь Финкелькраут и Брюкнер вместе сделали первые шаги в качестве мыслителей и писателей, их карьеры развивались параллельно — так иногда бывает. Среди британских писателей того поколения такое сотрудничество без соавторства могло возникнуть между Кристофером Хитченсом и Мартином Эмисом.

Правда, у молодых французских авторов было преимущество в образовании. Брюкнер учился у Ролана Барта, который с особым изяществом возглавлял, одну за другой, кампании по деконструкции традиционных ценностей. Одной из таких кампаний было изучение левого прошлого. В атмосфере, воцарившейся после беспорядков, все странные и забытые фигуры социалистического и революционного движения XIX века вновь стали популярны, и Барт взялся за первого и самого противоречивого из всех социалистических деятелей того периода и занялся реабилитацией его идей. Это был Шарль Фурье, умнейший из утопических социалистов‑фантастов, пик деятельности которого пришелся на 10‑е годы XIX века. Барт выступал в качестве научного руководителя диссертации о Фурье, которую писал его ученик Брюкнер. Но он и сам написал книгу «Сад, Фурье, Лойола», вышедшую в 1971 году, — это удивительная книга, одно название которой представляет собой верх изощренности: Барт соединяет здесь вместе томящегося в темнице философа садомазохизма, утопического социалиста и основателя ордена иезуитов.

Барт подробно занимался учением Фурье о сексе. Учение это было поразительным. Фурье пытался представить себе новый способ организации общества, который соответствовал бы человеческой природе, вместо того чтобы заставлять людей самим приспосабливаться к обществу. С этой целью он систематизировал разнообразные формы сексуальной природы человека: сексуальность влюбленных мужчин и женщин; сексуальность юных, чья красота возбуждает окружающих; сексуальность пожилых, уже лишившихся красоты; сексуальные потребности покинутых любовников, чье сердце разбито; сексуальность людей с необычными наклонностями и так далее. Он предложил социальную, или романтическую утопию, которая должна была удовлетворить все качества, импульсы и потребности вплоть до самых экзотических, так что для каждого желания в идеальном обществе Фурье находился тот, кто его исполнит. Он придумывал оргии в форме кадрилей, чтобы удовлетворить все без исключения потребности и укрепить общинный дух. Все свои предложения он изложил в трактате «Новый любовный порядок». Правда, трезво рассудив, что широкая публика 1810‑х годов еще не готова благосклонно оценить такие идеи, он опубликовал книгу в строгой тайне, предполагая, что ее прочтут только приведенные к присяге последователи фурьеристского движения, а от всех прочих ее содержание будет скрыто. И лишь сексуальная революция 1960‑х годов смогла добиться широкого издания «Нового любовного порядка» Фурье. Ролан Барт поддержал эту публикацию своим авторитетом и сочувственным комментарием.

Барт тогда тоже мечтал о большем. Он был человеком авангардным, а это значит, что его, как Фуко и других мыслителей того времени с похожим складом ума, завораживали 1890‑е годы, Стефан Малларме и поэты‑символисты. Он хотел найти скрытые, математические модели языка, которые определяют бытие вселенной, — это был великий проект символистов. Малларме заигрывал с идеей книг как террористических бомб, которые должны своим взрывом вызвать мистические революции, а Барт в 1971 году видел в своей книге «Сад, Фурье, Лойола» террористический текст, призванный взорвать «репрессивный (либеральный) дискурс». Как минимум, он хотел заморочить голову читателям мистико‑математическими концептуальными бинарными оппозициями, а уж это он умел. «Сад, Фурье, Лойола» стала классикой жанра запудривания мозгов, идеальным выражением la pensée 68, «мышления‑68» — интенсивного, поражающего, презирающего условности, дерзкого, безнравственного, утопического и язвительно предвещающего конец времен.

II

Итак, разуверившись в фурьеризме, Финкелькраут и его приятель Брюкнер, идеальные представители поколения 1968 года, начали движение с самого левого края. Молодые люди принялись вместе писать книгу. Это было исследование сексуальной революции, которая в 1970‑х годах представляла собой весьма актуальное явление, — а вернее, исследование революции 1968 года на фоне эгалитарной сексуальной утопии, которая в те времена казалась всем чрезвычайно удачной идеей. Они позаимствовали название у Фурье, вывернув его наизнанку. В результате получился «Le Nouveau désordre amoureux», то есть «Новый любовный беспорядок». И подобно Фурье в изложении Барта, они подошли к вопросу систематически. В книге по очереди разбирались: мужской оргазм, женский оргазм, полигамные пары, гибель брачной модели, «политика соблазнения», донжуанство, которое притворяется не‑донжуанством, тирания пристальных взглядов.

Вот, например, порнофильмы. Авторы пишут, что под влиянием революции порно стало принятым и даже респектабельным аспектом популярной культуры и пережило невероятный взлет, особенно если учесть, что до 1970‑х годов подавляющее большинство людей вообще никогда не видели сексуального акта со стороны, а отныне рецензии на эти фильмы стали появляться в газетах. С другой стороны, они замечают, что порнофильмы реализуют на экране мужские фантазии и в гораздо меньшей степени женские, — намек на определенные неудачи революции. Они рассматривают проституцию — с точки зрения клиента и с точки зрения проститутки. Предложения о легализации проституции — еще один вопрос, по поводу которого авторы демонстрируют скептицизм.

Они рассматривают сугубо вербальные элементы полового акта: словарь, ритуальные замечания, мысли, мелькающие в головах любовников. Позднее, накопив побольше опыта, Финкелькраут рассуждал о вопросах любви и секса с более строгих позиций (как и Брюкнер, хотя тот гораздо мрачнее) и сосредоточился на иронии и парадоксе. Его книга «Мудрость любви» 1984 года, имеющая весьма примечательное посвящение жене, начинается такими словами:

Во многих языках существует слово, которое одновременно обозначает акт дарения и акт принятия; благотворительность и алчность; благодеяние и похоть. Это слово «любовь». Горячее исполняющееся желание и стремление отдать всего себя без остатка парадоксальным образом соединяются в одном слове. Мы говорим о любви как об апофеозе эгоизма и апофеозе заботы о Другом, доведенных до пароксизма.

Но уже в 1977 году, в произведении, написанном в соавторстве с Брюкнером, виден талант Финкелькраута к такой диалектике и раскладыванию по полочкам. В «Новом любовном беспорядке» разбирается фраза «я люблю тебя» — ее эмоциональная текстура, ее значения, риск, что в первый раз эти слова прозвучат неясно. Авторы замечают, что в этой фразе есть невысказанная угроза — ведь если ты говоришь эти слова любимому человеку, держа его в объятиях, а он не повторяет их в ответ или не отвечает с еще большим пылом, цена окажется очень высока.

«Новый любовный порядок» отличается не только систематичностью, но и шармом (чего, кстати, никак нельзя сказать о Фурье). Авторам, похоже, очень нравилась их научная работа. Иногда там попадаются глупости. На страницах книги нашла отражение мода той эпохи — увлечение китайскими пособиями по сексу, уверенность, что жители Дальнего Востока хранят древнюю эротическую мудрость. Авторы серьезно разбирают свойство арабской музыки усиливать сладострастие. И все же «Новый любовный беспорядок» удивительно хорош. Очень жаль, что его так и не перевели на английский язык. Интересно, как отреагировали бы на него американские критики тех лет. Вот, например, моя пожилая коллега из «The Village Voice» Эллен Уиллис, что бы она сказала? Или Джон Апдайк — историк сексуальной революции 1970‑х годов в Новой Англии? Отметил бы кто‑нибудь из них, как неожиданно, что исследование на сексуальную тематику вышло из‑под пера мужчин, не достигших тридцатилетнего возраста, а не женщин или бесполых социологов не от мира сего?

Однако в ретроспективе самой яркой чертой «Нового любовного беспорядка» кажется его интеллектуализм. Видно, что в этой книге много от Ролана Барта; но все равно ее главный принцип — ясность. Тема книги актуальна. Никаких скрытых намеков на мистико‑математическую альтернативную вселенную. Наверное, кто‑то может сказать, что ясность уже была признаком зарождающегося консерватизма Финкелькраута. Может быть, это и справедливо, если под «консерватизмом» иметь в виду здравый смысл. А что, если радикализм состоит в упорном желании видеть реальность как она есть? С этой точки зрения Финкелькраут и его соавтор были истинными радикалами — демистификаторами, антиобскурантами.

В любом случае Финкелькраут обрел собственный метод. Он хотел быть беспристрастным критиком вещей как они есть и особенно критиком новой реальности, порожденной его собственным поколением. Он стал рассуждать о культурной идентичности — еще одном великом нововведении той эпохи. Опьяняющие уличные разговоры 1968 года, о которых он вспоминал, были разговорами о политике. Но они затрагивали и вопросы культуры, и психологии, и в результате к середине 1970‑х огромное количество людей обнаруживали у себя те или иные культурные корни и делали это, протестуя против общества и потрясая кулаками. В первую очередь это касалось тех, кому удавалось найти у себя культурные корни, восходящие к благородному сословию угнетенных.

Читатели соответствующего возраста помнят такие разговоры американского извода, и все помнят, что они повлекли за собой. А потом случился взрыв «политики идентичности», одновременно культурной и политической: политика новой идентичности — афроцентричной, или черной, индейской, феминистской, гомосексуальной, латиноамериканской, азиатской — и еще масса вариантов. Возможно, читатели не забыли и американско‑еврейскую версию, иногда переплетенную с хасидскими фантазиями, иногда вполне светскую, сионистскую или какую‑то еще. В любом случае возглавляли эти процессы ветераны массовых демонстраций и студенческих беспорядков. Евреями Франции руководили те же самые импульсы, разница состояла лишь в том, что тучи над евреями были несколько гуще. Финкелькраут не стал исключением. Он вырос в Париже в семье, пережившей всякие ужасы: депортацию из Франции, лагеря и прочее. Но сам он в 1950‑х и 1960‑х не знал ничего страшнее насмешек на детской площадке. В школе его успехам никто не препятствовал. И все же он осознавал, что во Франции у сефардских детей есть бабушки и дедушки, а у ашкеназских вроде него самого — нет.

Никуда не делись и старые добрые антисемиты. Несколько лет они с Брюкнером были неразлучны, а это значит, что Финкелькраут был хорошо знаком с семьей Брюкнера и ее франко‑австро‑немецкими гугенотскими традициями; и традиции эти были жутковаты. Брюкнер написал горькие воспоминания о своем отце — «Преданный сын», — где с болью признавался, что во время войны его отец рьяно служил нацистам. В последующие годы ненависть отца к евреям никуда не делась. Молодому Брюкнеру приходилось идти по жизни, конфликтуя с отцом и отвечая на его гневные упреки, а его бедному верному другу Финкелькрауту приходилось со всем этим мириться.

Сам Финкелькраут не чувствовал никакого неудобства в связи со своим еврейством. Клод Ланцман рассказывал, что, когда он стал задумываться о своей еврейской идентичности, его наставником стал Сартр. То же произошло пару десятилетий спустя и с Финкелькраутом. Сартр различал «неаутентичных евреев», скрывающих свое еврейство, и «аутентичных евреев», гордо выставляющих его напоказ. Молодой Финкелькраут выставлял напоказ. Он чувствовал, что еврейство распространяет на него драму угнетенных. Чем больше он гордился своим еврейством, тем большим бунтовщиком ощущал себя. И это ему ничего не стоило. Студенческое движение 1968 года было подчеркнуто антиантисемитским. Революционные толпы на бульваре Сен‑Мишель скандировали: «Мы все немецкие евреи!» (из солидарности с одним из своих лидеров Даниэлем Коном‑Бендитом, которого депортировали из Франции примерно на таких основаниях), и это зрелище радовало сердца.

И все же Финкелькраут обнаружил в себе и другую мысль: что бы он там ни кричал, на самом деле он не был ни «немецким евреем», ни любой другой жертвой. Он ничего не знал о еврействе, с которым себя идентифицировал. Еврейский мир, каким его знали родители Финкелькраута, перестал существовать, язык идиш и культура на нем исчезли, и остался только один путь быть евреем — соблюдать религиозные традиции. Но его воспитали в нерелигиозной семье. Таким образом уже поднятый вроде бы кулак не опустился: Финкелькрауту пришлось признать, что, по совести говоря, он не является ни «аутентичным», ни «неаутентичным» евреем. Он был чем‑то другим — «воображаемым» евреем, лишенным содержания. Короче говоря, ненастоящим.

Свои рассуждения на эту тему он изложил в книге «Воображаемый еврей», написанной в 1980 году, когда ему был тридцать один год. Книга тяжелая, грустная и тягостная, написанная под влиянием одновременно Сартра и Филипа Рота, что можно сказать о немногих книгах. Он размышлял о политике идентичности в целом, не только о еврейской ее версии. Политика идентичности представлялась ему сентиментальным изобретением, риторикой, которая позволяет людям предположить, что раз у них есть предки, половая принадлежность и сексуальная ориентация, они должны непременно обладать и какой‑то культурной мудростью или пониманием истории, сочетающимися с аутентичной идентичностью. Но на самом деле все это чистая биология. Истинная идентичность, если она предполагает какое‑то понимание или видение, требует, чтобы ты что‑то знал, а для этого сначала нужно что‑то узнать. В таком смысле провозглашение собственной идентичности должно быть проектом по самосовершенствованию. Только каким должен быть этот проект в случае Финкелькраута? Похоже, что книга заканчивается знаком вопроса, как будто бы автор, вторя Роту, говорит: «Тепер ми можем, пожалуй, начинайт. Да?»

Другие представители молодого поколения евреев задавались тем же вопросом. И среди тех, кто привлек внимание Финкелькраута, был знаменитый ветеран левого движения Бенни Леви, родившийся в 1945 году, человек весьма любопытный. Бенни Леви родился в еврейской семье в Египте, в детстве бежал с родителями в Бельгию, а оттуда во Францию. Это произошло в начале войны 1956 года, в разгар преследований египетских евреев. Его старший брат Эдди Леви остался в Египте, перешел в ислам, изменил имя на Адель Адель Рифаат и под этим новым именем прославился как теоретик мусульманского марксизма. Бенни во Франции тоже стал известным марксистом, хотя обошелся без принятия ислама. Он поступил в парижскую Эколь Нормаль Суперьер и учился у Жака Деррида и философа‑коммуниста Луи Альтюссера. Студенты Альтюссера составляли группировку в маоистском студенческом движении, которая называлась «Коммунистический (марксистско‑ленинский) союз молодежи». Бенни Леви стал ее лидером.

При этом у него не было французского гражданства, и, чтобы избежать депортации, он взял себе псевдоним Пьер Виктор, который использовал для политической агитации. Он держался в тени. Во время майских беспорядков 1968 года Пьер Виктор и его фракция внутри фракции старались оставаться в стороне. Однако они стряхнули с себя свою инертность и за несколько месяцев превратились из микрофракции в мини‑партию левых пролетариев, иначе называвших себя «маоистами». Их триумф был поразительным. К 1972 году партия смогла вывести на парижские улицы сотни тысяч человек. При поддержке Сартра, который был самым знаменитым их сторонником, маоисты готовились вести во Франции партизанскую войну по образцу «Фракции Красной армии» в Западной Германии и «Красных бригад» в Италии. Пьер Виктор во Франции и Адель Адель Рифаат в Египте, то есть братья Леви, занимались координацией действий с арабскими партизанскими отрядами в Ливане.

Но в этот момент случилась Олимпиада в Мюнхене. Палестинские коммандос убили израильских спортсменов. А Пьер Виктор и другие блестящие умы, стоявшие во главе левых пролетариев, преимущественно евреи, к своему изумлению, были потрясены зрелищем, которое стало реализацией их собственных планов: убивать случайных людей в надежде, что теракты приведут к началу революционной гражданской войны. Они оказались в ситуации нравственного кризиса и приняли самое невероятное политическое решение — распустили свою партию.

III. Мао и Моисей

Раскаявшись, Пьер Виктор устроился секретарем к Сартру и при поддержке и юридической протекции великого человека вернул себе настоящее имя. Постепенно Бенни Леви начал сдвигаться в сторону иудаизма и поступил в страсбургскую ешиву. В конце концов он репатриировался в Иерусалим и пошел по пути ортодоксального ученого: кому‑то его биография кажется поразительной, другие видят в ней доказательство психической неуравновешенности и неисправимого экстремизма. Фраза «от Мао к Моисею» у любого вызывает ухмылку. Но, как отметил Финкелькраут, людям, знавшим Бенни Леви, его интеллектуальная эволюция вовсе не кажется странной. Что‑то в этом человеке поражало: его харизма, может быть, нравственная серьезность. Он произвел впечатление на самого Сартра. Биограф Сартра Бернар‑Анри Леви говорил, что в последние годы Сартр находился под немалым влиянием Бенни Леви и иудаизма вообще — иудаизма как живого опровержения гегельянской фантазии об историческом прогрессе.

Это влияние ощущал и Финкелькраут. В 2006 году, через три года после смерти Бенни Леви, Финкелькраут издал сборник расшифровок их бесед и рассказал об эмоциональной силе этого человека. Финкелькраут читал Эммануэля Левинаса и Владимира Янкелевича, философский иудаизм был ему близок. Но у Бенни Леви он позаимствовал подход, выходящий за пределы философии, особый способ обращения со временем, чувство одновременности поколений, совпадения прошлого и будущего. Этот подход позволял услышать «слова горы Синай» — такое выражение раньше невозможно было услышать из его уст.

Возможно, привычка к политическим схваткам не позволила ему двигаться дальше в этом направлении. Конечно, его тоже шокировало зрелище нового антисемитизма 1970‑х — хотя его лично шок настиг в самом конце десятилетия, в ходе дела Фориссона. В те годы началась полемика вокруг ультраправого профессора французской литературы по имени Робер Фориссон, который развивал теорию сионистского заговора. Он заявлял, что нацистских газовых камер и Холокоста вообще не было, и весь мир уверен в обратном только потому, что сионисты устроили огромную мистификацию с целью оклеветать немцев и угнетать палестинцев. Фориссон был сумасшедший. Но масштаб конфронтации объяснялся тем успехом, который имели его идеи. Он заручился поддержкой еще одной микрофракции ультралевых, пользовавшейся незапятнанной репутацией с 1968 года. Это была группировка «Олд Моул», к которой принадлежал старший брат Даниэля Кона‑Бендита Габриэль, не отличавшийся, впрочем, умом своего брата.

«Олд Моул», в свою очередь, привлекла Ноама Хомского, который находился на гребне политического влияния, и тот написал предисловие к книге Фориссона. Хомский смело назвал Фориссона либералом, а его теорию заговора — исследованием. Следующий шаг сделала газета «Le Monde», которая напечатала передовицу, написанную самим Фориссоном, как будто он был обыкновенным ученым, обнаружившим новые важные данные о газовых камерах, достойные обсуждения. Финкелькраут, придя в ужас, обнаружил, что Фориссон, и брат Кона‑Бендита, и Хомский, и «Le Monde» более или менее разрешили все его затруднения относительно того, что такое еврейство и что оно значит для него самого. Оно значит, что нужно оказать сопротивление. И он написал собственную книгу, которая получила название «Будущее отрицания: Рассуждения о геноциде», где на первой странице первой главы содержались обвинения в адрес Хомского, а отрицание Холокоста было подвергнуто трезвому и отрадному посрамлению. Книга оказалась первой в серии исследований, посвященных возрождению антисемитских идей в левой части политического спектра и не только — одной из главных тем работ Финкелькраута. Он не был ешиботником; он был борцом за права человека. Более того, исследования в области антисемитизма привели его к более широким антитоталитарным идеям (по крайней мере, так я вижу эволюцию его взглядов). В 1990‑х годах Финкелькраут стал одним из главных сторонников гуманитарного вторжения Франции на Балканы (особое внимание он, сочувствуя правам малых народов, обращал на судьбу хорватов, что несколько неожиданно для интеллектуала‑гуманитария).

Но как бы то ни было, для него лично главный смысл противостояния с отрицателями Холокоста состоял в другом. Изучение антисемитизма привело его к более глубокому погружению в историю Франции, пока в конце концов он не обратился к эпохе, с которой, по его убеждению, началась эпоха современности. Это были 90‑е годы XIX века и интеллектуальные битвы, бушевавшие во Франции в то же время, — все те же 1890‑е, которые так зачаровывали авангардистов старшего поколения. Только Финкелькраута гораздо больше, чем Малларме и мистический зов математических моделей, захватило (не слишком ли сильное слово? думаю, не очень) дело Дрейфуса. Он погрузился во все его подробности и наконец нашел ту точку, в которой сошлись все его собственные острейшие переживания и тревоги. Здесь, в деле Дрейфуса, отразилось величие и ничтожество французской культуры и национализма. Здесь был корень всех проблем и переживаний французских евреев, — здесь были все достоинства и преступления левых классической эпохи социализма; здесь была антисемитская мания в первой современной версии. И здесь же родились современные интеллектуалы и их чувство особого призвания. Изучение дела Дрейфуса почти через сто лет после его начала стало наконец выражением персональной идентичности Алена Финкелькраута в зрелый период его жизни — персональной идентичности, не унаследованной биологически и не выработанной в виде проекта самосовершенствования на будущее, а хаоса аргументов, которые нужно было выстроить в систему. В деле Дрейфуса и связанных с ним событиях Финкелькраут видел предвестия и импульсы, приведшие к появлению его собственных стойких принципов, — то есть источник его оригинальности, эмоциональной силы, его знаменитости. Может быть, дело Дрейфуса стало и источником его бедствий.

IV. Капитан Дрейфус

Поводом вспомнить о деле Дрейфуса стал тот факт, что помимо сугубо правовых вопросов оно поставило целую серию философских проблем, часть из которых (как неустанно повторяет Финкелькраут) так и не получила решения. Напомним основные его вехи. В 1894 году французская армия обнаружила, что кто‑то из офицеров шпионит в пользу Германии. В конце концов оказалось, что шпионом был майор Эстерхази. Однако сначала подозрение пало на ни в чем не повинного капитана Альфреда Дрейфуса, случайно оказавшегося эльзасским евреем. Доказательства против Дрейфуса были слабыми. Кто‑то из офицеров решил усилить их, подделав компрометирующий документ. Еще кто‑то из офицеров обнаружил фальшивку и объявил о ней, чтобы не запятнать честь мундира. Это означало, что в течение многих лет судов и апелляций, пока не утихала политическая шумиха, обе стороны продолжали выдвигать обвинения друг против друга: обвинения в шпионаже против капитана Дрейфуса и обвинения в возведении клеветы на невиновного против верховного командования армии. Возникли две партии: огромная и влиятельная партия антидрейфусаров, которая защищала командование и обвиняла Дрейфуса, и маленькая и бессильная партия дрейфусаров, которая защищала Дрейфуса и обвиняла командование.

Антидрейфусары утверждали, что Дрейфус виновен независимо от улик, потому что армия — это важный институт, а институты надо уважать. Более того, необходимо защищать нацию, то есть защищать традиционные французские ценности, исходящие от народа, а это можно сделать только путем защиты крупных институтов. Более того, антидрейфусары придерживались идеи расового детерминизма. Они считали, что Дрейфус, будучи евреем, лишен расовой памяти о стране и ее традиционных ценностях, поэтому он легко может заниматься шпионажем. Иногда расовый детерминизм доходил у антидрейфусаров до паранойи. Они верили, что традиционным ценностям Франции и французского народа угрожают новые зловредные силы, приверженные совершенно абстрактным идеям: абстрактному обмену товарами, культу абстрактного спора, вере в универсальные принципы вместо ценностей конкретной страны. И антидрейфусары были уверены, что за этими зловредными новыми силами и культом абстрактного стоят лишенные корней евреи — народ, склонный к низвержению всего подряд. В этом свете Дрейфус казался не просто человеком, участником гигантского заговора. Такими были аргументы ультраправых.

Аргументы ультралевых в тщательном рассмотрении Финкелькраута (он всегда был мастером выделять оттенки в аргументах; одно удовольствие наблюдать, как он это делает) были трех видов. Были марксисты, которые избегали занимать какую‑либо позицию в этом деле, поскольку, по их мнению, капитан Дрейфус был буржуа, так же как и верховное командование, поэтому все дело не имело никакого отношения к борьбе пролетариата. Хуже того, были марксисты, которые полагали, что Дрейфус может быть виновен, потому что иначе буржуазный офицерский корпус ни за что не стал бы бросать обвинения человеку из своей среды. Существовала и третья разновидность левых, приверженцев прав человека, — либеральные левые, чьи лидеры впервые получили название «интеллектуалов» — презрительная кличка, брошенная им антидрейфусарами. «Интеллектуалы» отвергали идею правых, что раса обусловливает судьбу. Они отвергали марксистскую теорию о том, что судьбу определяет принадлежность к тому или иному социальному классу. Они были антидетерминистами. Кроме того, они не видели причин преклоняться перед авторитетом крупных институтов. Единственным вопросом для обсуждения, считали они, были фактические доказательства, истолкованные с рациональных позиций. Улики указывали, что Дрейфус невиновен. Это была принципиальная позиция дрейфусаров. Она сводилась к защите абстрактного анализа.

Но Финкелькраута привлекла другая дрейфусарская позиция, которую выражал поэт Шарль Пеги, чьи собственные взгляды — республиканские, социалистические, католические, ностальгические и эмоциональные — невозможно вместить в обычные политические категории. Пеги был дрейфусаром, потому что улики, по его мнению, свидетельствовали, что капитан Дрейфус невиновен. Но Пеги беспокоила фанатичная приверженность абстрактным умозаключениям. Интеллектуалам‑антидрейфусарам нравилось верить, что наука и сила рационального анализа гарантируют материальный прогресс, который, в свою очередь, приведет и к прогрессу в других областях. Пеги смотрел на эту проблему с большим скепсисом. Он считал, что дух и плоть неразрывны, духовные заботы должны идти рядом с материальным расчетом, иначе все пойдет наперекосяк. Он не видел ничего глупого в том, чтобы беспокоиться об институтах. Даже крупнейшие институты казались ему хрупкими. Его волновала французская культура и ее способность выжить. Его волновали немцы.

И еще Пеги волновали антидрейфусары, и не только потому, что они ошибаются на счет капитана Дрейфуса. С точки зрения Пеги, правые антидрейфусары делают ту же ошибку, что и левые дрейфусары. Антидрейфусары тоже своего рода материалисты. Они прославляют Францию, французский народ, его традиции и институты, но в их восторгах нет места достижениям французского воображения. А ведь нация одновременно имеет материальный и духовный аспект. Французская революция, права человека, ценности и сознание, милосердные инстинкты республики наряду с литературой и религиозным наследием, которое породило эти ценности и идеи и отражает их, наряду со священной и героической преданностью школьных учителей и других граждан, которые распространяют и насаждают ценности и идеи, — в этом духовные достижения французской нации. Было бы ошибкой пренебрегать ими. Он предпочитал слово «mystique». С точки зрения Пеги, защита капитана Дрейфуса была вопросом патриотической идентичности, а не только трезвой оценкой улик. Любить Францию правильно, по его мнению, значило любить ее мистически, а для этого необходима истина и справедливость. А без мистики Франция никогда не станет сильной.

Позднее репутация Пеги претерпела прискорбные изменения, и Финкелькрауту понадобилось немало усилий, чтобы реабилитировать поэта в посвященной ему книге 1992 года «Le Mécontemporain» («Несовременник»). В 1914 году, пишет Финкелькраут, Пеги допустил ошибку, выступив в поддержку франко‑германской войны. Он вступил в ряды армии и вскоре погиб на фронте. Старые антидрейфусары 1890‑х годов воспользовались его смертью на поле битвы, его националистическими замечаниями, его католической поэзией и решили посмертно сделать из него правого, хотя он и защищал капитана Дрейфуса. Впоследствии некоторое количество левых авторов даже рассматривали Пеги с его туманными разговорами о духовном в качестве предшественника фашизма. Бернар‑Анри Леви выразил точку зрения левых на Пеги в книге «Французская идеология» — весьма увлекательной, хотя, возможно, не вполне надежной с научной точки зрения. Но Финкелькраут считал все это ошибкой. По его убеждению, дрейфусар Пеги заложил принципы настоящей, привлекательной французской идентичности, проявив при этом истинно левое внимание к социальной справедливости.

Пеги положительно высказывался и о евреях. Он знал, что настоящие евреи не имеют ничего общего с параноидальными фантазиями антисемитов. Еврейский народ не строил заговоров, чтобы сокрушить Францию и весь мир; он просто пытался выжить. Пеги писал: «Я хорошо знаю этот народ. На его теле нет места, свободного от ран, свободного от древней черно‑синей метки, старых синяков, глухой боли, шрамов и кровоподтеков, воспоминаний о жизни на Востоке или на Западе». По мнению Пеги, евреи не желают играть пророческую роль. Больше всего они мечтают спрятаться, и поэтому во время нападок на бедного Дрейфуса еврейская община по большей части предпочла отойти в сторону.

И все же кое‑что из древней еврейской мистики не исчезло без следа. Истинным героем дела Дрейфуса, по мнению Пеги, стал еврейский журналист по имени Бернар Лазар, известный своими анархистскими взглядами. Бернар Лазар был первым известным лицом, обратившим внимание на дело Дрейфуса, и он первым открыл широкой публике уголовную природу наговора. Другие евреи хотели, чтобы он замолчал, но он не обращал внимания на их требования и на опасности, которые подстерегали его со стороны разгневанных правых. Он выкрикнул свою правду так страстно, что публика, пусть медленно, начала склоняться на его сторону. Пеги усматривал в этих событиях духовную силу еврейского пророка. Пеги и Бернар Лазар подружились, и после смерти Бернара Лазара Пеги изо всех сил старался отвести ему достойное место во французской мистике. А более восьмидесяти лет спустя Финкелькраут в «Несовременнике» воздал Пеги должное за это, поблагодарив его с такой теплотой, которая заставляет предположить, что Финкелькраут благодарен Пеги в том числе и за признание места евреев в величии Французской Республики. А может быть, Финкелькраут благодарен Пеги за признание того факта, что человек может быть современным светским евреем и все равно быть причастным древнееврейской славе. Финкелькраут заметил, что Пеги, кроме всего прочего, обнаружил в иудаизме еще одно живое качество — умение скептически видеть насквозь иллюзии правды, свойственные как правым, так и левым.

V. Зомби и фанатики

Что же до беспокойства Пеги о культурном упадке Франции и хрупкости ее институтов — что ж, по мнению Финкелькраута, волнения такого рода делают этого человека еще более симпатичным. Товарищи Пеги по социалистической партии умилялись своим светлым мечтам о лучшем мире, а сам Пеги был убежден, что настоящий радикализм — это нечто, прямо противоположное мечтательности. Его идеалом был трезвый взгляд. Он хотел отказаться от всех грез. И Финкелькраут с самого начала, с тех пор как избавился от иллюзий 1968 года, инстинктивно хотел того же. В «Новом любовном беспорядке» и в «Воображаемом еврее» он выразил беспокойство осторожно и мягко. Но трезвость, незамутненность взгляда была близка, и в последующие годы он стал один за другим замечать политические импульсы, которые начиная с периода его левацких увлечений приводили на грань саморазрушения, а порой и переходили эту грань. Мятежное стремление подвергать сомнению и сокрушать иерархии любого сорта, особенно культурную иерархию; антиимпериалистическое стремление признавать и уважать национальные культуры всего мира; антирасистское стремление добиваться всеобщей толерантности — да, все эти импульсы были совершенно здоровыми, но только поначалу.

Только вот трезвомыслящий Финкелькраут заметил, что культ антропологии, порожденный этими импульсами, в итоге несильно отличается от старых маниакальных представлений антидрейфусаров о земле и расе. Он говорил о глупости антропологического предположения о том, что любое культурное выражение более или менее равно другому культурному выражению. Он заметил, что, сокрушив старые традиционные культурные авторитеты, левые расчистили пространство для культурных авторитетов нового и нетрадиционного сорта, которые оказались всего‑навсего коммерческой рекламой. Короче говоря, он заметил, что парадоксальная диалектика взяла верх над радикальными порывами и мечтаниями 1968 года, о которых он вспоминал с такой теплотой, и что антирасизм в последней версии слепо и наивно, но вполне успешно возрождает старые право‑расистские доктрины, а антикапитализм в стильной постмодернистской версии открывает двери коммерческому рынку.

Содрогнувшись от этого открытия, в 1987 году он написал книгу «Поражение мысли». Эта книга напоминает о Пеги, хотя и лишена мистического пламени (возможно, помимо Пеги, Финкелькраут черпал вдохновение у Хайдеггера). Как бы то ни было, он провозгласил наступление культурного коллапса, вызванного нечестивым союзом между протухшим левым движением и рекламной индустрией. Его беспокоило, что в результате этого крушения возникает новая атмосфера, инфантильная и нетолерантная, в которой действуют два новых типа личности: «зомби» и «фанатики». Зомби продали душу маркетингу, а фанатиков одолела мания преследования. Свои идеи он описал очень ярко, и люди прочли его книгу. И тут впервые прозвучало обвинение, что если кого‑то и можно назвать реакционным правым, то точно Алена Финкелькраута.

Должен признать, что, когда в 1980‑х годах я начал читать Финкелькраута, меня тоже иногда беспокоили ярлыки «левый» и «правый», которые навешиваются на культурных критиков. Я считал, что, если достаточно внимательно прочитаю текст, то буду в состоянии понять его скрытое значение, прогрессивное или реакционное, и здравый смысл позволит мне ощутить дух времени. Так вот, Финкелькраут. Когда я читал «Поражение мысли», мне было очевидно, что автор намекает на классику марксистской литературы, «Одномерного человека» Герберта Маркузе (1964). Маркузе утверждал, что под давлением капитализма люди теряют способность думать и чувствовать, становятся «одномерными»; и это примерно то же самое, что Финкелькраут называл «зомби». Достижение Финкелькраута заключалось в том, чтобы приспособить анализ Маркузе к эпохе, наступившей после 1968 года, освободить его от марксистской абракадабры и утопических видений, свойственных Маркузе. Мне нравилось презрение Финкелькраута к левым ученым.

Примерно в то же время, когда вышло «Поражение мысли» Финкелькраута, в Соединенных Штатах философ Алан Блум опубликовал книгу «Эпоха американской неразумности» с предисловием Сола Беллоу. Блум тоже развивал идею, что современная культура превращает молодых людей в болванов, набивая их мозги поп‑музыкой и лживыми догматами профессоров. Только Блум считал себя старомодным брюзгой, который замахивается палкой на студентов, валяющихся на лужайке кампуса. Тяжелую артиллерию немецкой философии Блум направил на Вуди Аллена, что казалось совершенно нелепым.

И все‑таки вроде бы очевидно, что Финкелькраут в Париже и Блум в Чикаго говорили об одних и тех же культурных тенденциях, и нет особенных оснований называть одного прогрессистом, а другого реакционером только из‑за стилистических различий. Может быть, Финкелькраут и Блум, они оба и Маркузе до них (и Дэниел Белл и еще многие) думали о чем‑то, что представляло собой кризис в явлении, которое принято называть «высокой культурой» — хотя в век всеобщего равенства словосочетание «высокая культура» кажется несколько странным. Может быть, Финкелькраут и Блум в 1980‑х годах предвидели культурные реалии, которые стали проявляться только четверть века спустя, после триумфа интернета и развала множества старых культурных институтов, книжных приложений, симфонических оркестров и многого другого. И все же ни один из них, похоже, не смог предвидеть, что грядут гораздо большие потрясения, чем современная «культурная война».

VI. Финкелькраут и паранджа

Другие потрясения стали темой вышедшей в 2013 году книги Финкелькраута «Несчастная идентичность», которая, по всеобщему мнению, превзошла «Поражение мысли» по степени шока, в который она погрузила традиционных левых читателей. Финкелькраут напомнил, что в 1989 году школьницы одного из населенных мигрантами парижских кварталов отказались подчиниться требованиям школьного начальства и снять паранджу. Этот отказ был событием скромных масштабов, но для французских школ новым. Он ознаменовал вступление исламского движения во французскую общественную жизнь. И впервые вопрос, поставленный Финкелькраутом в «Поражении мысли», перешел в практическую плоскость — вопрос о том, не опасно ли для республиканского и демократического общества отказываться от привычки выносить суждения и навязывать их.

Люди, защищавшие право носить паранджу в школе, считали себя защитниками индивидуальной свободы. Они видели в парандже частное выражение религиозного сознания, которое необходимо уважать. Они хотели быть защитниками мигрантов. Они отстаивали право носить паранджу, потому что считали, что Франция должна быть открыта для разнообразных культур — они мечтали, чтобы паранджа стала культурным приобретением для Франции, а не опасностью. Они ссылались на левые доводы прошлого. Они утверждали, что главная политическая опасность во Франции исходит от традиционных ультраправых, и их беспокоило, что мигрантов‑мусульман превратят в козлов отпущения, на которых повесят все проблемы общества — то есть с ними произойдет то же самое, что и с евреями в 1930‑х годах. Они хотели восстать против всего, что могло бы демонизировать угнетенных.

Финкелькраут заметил другое. Интеллектуальная и журналистская элита Франции обычно живет в модных центральных кварталах, поэтому жизнь и проблемы бедных пригородов они представляют себе весьма отдаленно. Но сам Финкелькраут знал больше благодаря передаче, которую он вел на радио. Иногда ему звонили слушатели, и некоторые из этих слушателей были евреи, живущие вне привилегированной зоны — обычные евреи, часто тоже мигранты, живущие бок о бок с другими выходцами из Северной Африки в кварталах, населенных преимущественно мигрантами. Эти евреи жаловались, что в собственных кварталах и школах они сами и их дети подвергаются новым, чрезвычайно неприятным преследованиям со стороны мусульманских соседей, и они во многом похожи на традиционных ультраправых. Евреи взывали о помощи, но как‑то так получилось, что никто, кроме Финкелькраута, не удостоил их внимания.

Он обратился к учителям старших классов. С его стороны это был шаг в стиле Пеги, ведь Пеги считал учителей «республиканскими святыми». «Святые учителя» объяснили ему, что в некоторых кварталах возникают проблемы, которых не было раньше. Ряд учащихся из числа мигрантов демонстрируют настоятельную решимость отказываться от официальной программы. Школьники не желают читать Руссо или изучать историю Второй мировой войны и Холокоста, историю Ближнего Востока. Учащиеся выступают против совместного обучения. Они хотят насаждать собственные доктрины, то есть распространять собственную политизированную версию ислама — она должна стать во Франции независимой религиозной субкультурой с собственными представлениями о пищевых ограничениях и гендерных ролях, а также о положении евреев. Агрессивная и политизированная реакционная религиозная субкультура, а вовсе не индивидуальное сознание — такова новая реальность.

Финкелькраут заметил, что в школах пригородов сопротивляться стало уже очень трудно. Сама идея о том, что учителя старших классов пользуются культурным авторитетом, потеряла популярность. Школы утратили уверенность в себе и в своей миссии, а в некоторых местах они утратили и доверие общества. Финкелькраут счел, что здесь проявилась хрупкость республиканских институтов. Что же делать? Исламистская кампания по введению дресс‑кода для исламских девушек — лишь один элемент более широкой клерикальной и политической кампании. Но у дресс‑кода есть то преимущество, что о нем хотя бы можно говорить. А значит, именно отсюда логично начать своего рода республиканское сопротивление, которое одобрил бы Пеги.

И Финкелькраут начал сопротивление. Вместе с небольшой группой известных интеллектуалов — Режи Дебре, Элизабет Бадинтер, философами Элизабет де Фонтене и Катрин Кинцлер — он опубликовал манифест, призывающий к запрету паранджи (под которой понимаются и вуали, закрывающие лицо, и просто головные платки) в школах. На тот случай, если кто‑то упустил логическую связь с 1968 годом, манифест гласил: «Запрещать разрешено». К такому же выводу пришли многие правительственные чиновники и государственные комиссии. Был утвержден закон, запрещающий ношение в школе «показных» религиозных символов любой деноминации, в том числе паранджи. Предполагалось, что это признак не персональных убеждений, а публично выраженного стремления к миссионерству. Закон не вызвал во Франции особенной полемики. Может быть, в кварталах мигрантов немалая часть родителей, как мусульман, так и немусульман, была рада такому закону — для них он стал еще одним способом защитить детей от агрессивных исламистов.

Тем не менее Финкелькраут был поражен, узнав, насколько непопулярным этот закон оказался в других странах, особенно в Соединенных Штатах. Против него выступила «Нью‑Йорк таймс». Особенно резкие обвинения прозвучали из уст американской феминистки Джоан Скотт. Финкелькраут говорил, что на французов, путешествующих по Андам, буквально нападают разгневанные запретом паранджи американские туристы. Это было ужасно. Обвинения, прозвучавшие из других стран, привели его к пониманию, что из всех развитых демократий такой закон существует только во Франции. Он задался вопросом: почему это так? Такое внимание к парандже — чем его можно объяснить? Финкелькраут отметил, что во Франции люди объясняют этот закон приверженностью Французской Республики к равным правам для женщин — в данном случае желанием оградить школьниц от местных тиранов. При этом в других странах женщины тоже пользуются равными правами, и все же в других странах паранджу не запрещают. На французов мог подействовать и другой довод, который он анализировал в «Несчастной идентичности». Речь идет о французской культуре в трактовке Пеги, то есть о духовном качестве французской жизни.

Дело в том, как именно должны взаимодействовать между собой мужчины и женщины. Финкелькраут напоминал читателям, что в XVII–XVIII веках во Франции развилась «галантная» культура, которая требовала от мужчин защищать женщин, помогать им, а также поощряла атмосферу формализованного флирта. Он признавал, что в нынешних условиях мы должны видеть в галантности той эпохи лишь еще один способ поддержания доминирования мужчин над женщинами, и он этого не оспаривает. Аналогичные наблюдения он делал много лет назад, в «Новом любовном беспорядке». Но он обнаружил и нечто иное, а именно «галантное» требование, чтобы мужчины и женщины общались между собой, а не были отделены друг от друга. Именно культура «галантного» смешения породила великие парижские литературные салоны XVII–XVIII веков и более позднего времени. Мужчины там де‑факто не доминировали, а законодателями литературного вкуса были женщины — это характерная черта французской цивилизации, не имеющая аналогов в англоязычных странах.

Культура смешения привела к конфликтам по поводу одежды. Финкелькраут напомнил, что перед Французской революцией мужчины‑аристократы носили панталоны или кюлоты с чулками, а простолюдинам их носить запрещалось, да они и не могли себе этого позволить. Революция отказалась от моды на панталоны, и мужчины всех социальных слоев стали носить брюки, что привело к демократизации мужского костюма. Среди женщин аналогичный процесс начал проходить в гораздо меньших масштабах спустя пять или шесть десятилетий. Писательница Жорж Санд шокировала весь мир не только тем, что приняла мужской псевдоним, но и тем, что носила мужские брюки, позволявшие ей делать то, чего не могли делать традиционно одетые женщины, а именно свободно разгуливать по улицам.

Позднее, в ХХ веке, ее примеру последовало множество женщин — они стали носить одежду, упрощающую профессиональную деятельность. Возрождение определенных видов женского религиозного облачения знаменует собой обратную тенденцию — возвращение к костюму, который препятствует общению мужчин и женщин, а в случае паранджи препятствует даже прямому взгляду в лицо — началу любого общения. Финкелькраут отмечал, что во Франции повсеместно женщины обнаруживают, что некоторые из коллег‑мужчин не желают пожимать им руки — явное указание на распространение гендерной сегрегации. А когда он стал анализировать другие проблемы, возникшие в культурной жизни , — антропологический культ происхождения, торжество рекламы, снижение популярности чтения, упадок ораторского искусства в среде преподавателей, снижение стандартов французского языка, — его наблюдения стали принимать панический характер. Ведь все это свидетельствует о длительной тенденции к неуклонному снижению культурного уровня.

VII. Преимущества уныния

Как могло случиться, что в процессе изложения этих соображений Финкелькраутом овладело уныние? В «Несчастной идентичности» он приводит рассказ об учащемся, который брызнул на учителя чернилами, — эта история должна была иллюстрировать прискорбное положение в школах, но вместо этого превратила Финкелькраута в брюзжащего Алана Блума, который не в состоянии отличить тяжелейшие культурные проблемы от обычного школьного хулиганства. Финкелькраут воздал должное французским либералам мусульманского происхождения, особенно феминисткам, чью организацию под названием «Ni Putes Ni Soumises» («Ни шлюхи, ни рабыни») он горячо поддерживал, хотя и не одобрял ее названия. Но в «Несчастной идентичности» не чувствуется готовности увидеть разницу между разнообразными политическими движениями и тенденциями, существующими в мигрантской среде, одни из которых достойны восхищения, а другие вызывают тревогу. Его беспокоит нежелание мигрантов интегрироваться во французское общество — и за это его критиковал тогдашний министр иностранных дел Мануэль Вальс, обычно симпатизировавший Финкелькрауту. Может быть, философ рассердился или расстроился больше, чем он сам готов признать. Может быть, его гнев и разочарование негативно повлияли на способность видеть тонкие нюансы. На этот вопрос легко ответить.

Стоит вспомнить, что когда в 1982 году Финкелькраут писал «Будущее отрицания» об отрицателях Холокоста, он имел основания считать, что при всех тревожных тенденциях самая страшная опасность, с которой сталкивается современное общество, — это старый и знакомый фанатизм, который он и другие внимательные наблюдатели способны отразить. Но прошло более тридцати лет, и наступили дни, когда ему приходится признать: отразить ничего не удалось. Еще и сегодня ему приходится спорить с безумным Фориссоном и его антисионистской теорией заговора, приходя для этого на телевизионные шоу с участием звезд популярной культуры. Антисемит комик Дьедонне, который однажды вывел Фориссона на сцену, чтобы вручить ему премию (с помощью ассистента, к вящей радости публики наряженного в костюм с издевательской желтой звездой), стал высмеивать Финкелькраута, чем тоже заслужил восторги зрителей. Но речь идет не только о Дьедонне и экстремистах.

Финкелькраут стал раздражительным. Порой он отпускает злобные замечания того сорта, который заставляет пользователей Твиттера бушевать, а профессоров — подписывать петиции. Параллельно некоторые называют интеллектуальным потомком прежних антидрейфусаров самого Финкелькраута, а вовсе не его врагов. Подобные обвинения в адрес Финкелькраута прозвучали даже от некоторых членов Академии, возражавших против его избрания. Целый ряд Бессмертных поверили обвинениям и проголосовали против принятия Финкелькраута в свои ряды, весьма резко высказываясь на его счет. Некоторые дошли до того, что объявили Финкелькраута сторонником идеологии Ле Пен, то есть современным антидрейфусаром. Финкелькраут растерялся, и не только из‑за нападок в свой адрес. В конце концов, его давно беспокоит, будет ли французская культура в состоянии преодолеть массу стоящих перед ней проблем, исходящих от бизнесменов, профессоров, традиционных правых, обезумевших левых, а теперь и исламистов: достаточно поводов для тревоги, не говоря уже о личных проблемах. И теперь в брошенных ему оскорблениях прозвучали признаки напряжения и упадка даже в тех сферах, которые всегда считались практически склонами Олимпа. Уныние, непреходящее уныние — таков был его ответ.

Но разве уныние — это так плохо? Я имею в виду, с литературной точки зрения. Во Франции уныние может похвастаться долгой литературной историей. В 10‑е годы XX века Шарль Пеги предался унынию и написал «Нашу юность», посвященную делу Дрейфуса; несколько лет спустя Поль Валери в приступе уныния создал «Кризис духа». Теперь им на смену пришел Финкелькраут. «Несчастная идентичность» слишком ворчлива, чтобы считаться одной из лучших его книг. И все же в ней отразилась горячность меланхолии Финкелькраута, и эта горячность наследует овеянной временем литературной традиции. В одной из бесед с Бенни Леви Финкелькраут отметил (сославшись на Барта, хотя он столь же легко мог сослаться на Альфреда Казина): «Культура при серьезном к ней отношении заключается не в изучении Библии как литературного текста, а в изучении великого литературного текста, размышления о нем, как будто он и есть Библия». Вот он и размышляет. Во время телевизионных дебатов у него иногда дрожит рука, но это не болезнь, а эмоциональность, и это действительно трогательно. А священным текстом, над которым он трепетно размышляет, служит история литературы. Царь Соломон просил у Б‑га «сердце разумное», говорит нам Финкелькраут (в «Разумном сердце», сборнике статей о Милане Кундере, Филипе Роте, Альбере Камю, Генри Джеймсе и других писателях). Но сегодня нет смысла взывать к Б‑гу или к Истории с большой буквы «И» в изложении Гегеля или Маркса — только к литературе.

А значит, Французская академия для него — это нечто, достойное почтения, хотя в ней и сохраняется множество старомодных обычаев. Зачем он ввел в расходы друзей и почитателей, которые помогли ему купить фрак и шпагу? Дело в том, — объяснили его родственники, — что он хотел почтить своих покойных родителей, которые с радостью встали бы рядом с ним: отца, депортированного из Франции и пережившего Освенцим; мать, приехавшую из Польши после войны и, не смущаясь плохого знания французского языка, хлопотавшую о том, чтобы Алена приняли в элитную школу. Но в Академию его избрали, главным образом, как ученика Шарля Пеги. Он не хочет демонстрировать снобизм в отношении крупных институтов — он не хочет сводить мир к горстке индивидов, озабоченных материальными вопросами и равнодушных к мистике. Даже сейчас, как стало ясно из «Несчастной идентичности», он испытывает восхищение французской революционной мистикой, которая столь ярко расцвела в 1968 году. Он любит Францию и духовные качества ее республиканского прошлого. Он любит Францию, возможно, с излишней горячностью человека, получившего гражданство в возрасте одного года. Он любит Францию, невзирая на любые воспоминания о военных годах. Он любит Францию за ее литературу. Он любит Францию и любит все это не потому, что у него большое чувствительное сердце (хотя, возможно, и поэтому тоже), а потому что он, как и Пеги, видит в концепции нации те компоненты, которые необходимы для хорошей жизни и хорошего общества.

Он нанял оружейника, чтобы тот изготовил ему церемониальную шпагу, и попросил выгравировать на лезвии цитату из Пеги: «Республика, единая и неделимая, — это наше Французское королевство» и ивритскую букву «алеф». И в соответствии с требованиями традиции он выбрал эмблему, которая будет отлита в меди и помещена на ножны. Чаще всего «бессмертные» члены Академии выбирают для себя какую‑нибудь благородную и хищную эмблему — львиную голову, например, или пантеру. А Финкелькраут выбрал голову коровы. Буколическая эмблема — эмблема человека, который и мухи не обидит. Эмблема пережевывания жвачки. Маленькая шутка. Задача начищенной до блеска медной коровьей головы, пережевывающей жвачку, на его ножнах — напомнить миру, что Ален Финкелькраут выступает за что‑то большее, чем блеск стали. И еще он хочет сказать, что среди всех споров и разнообразных трудностей истинной мудростью является юмор.

Говорит Анри Вебер

Даниэль Кон-Бендит, Сорбонна, 1968 год