Исидор Кауфман и уходящий мир

Первые 20 лет своей художественной карьеры уроженец города Арад в Австро‑Венгрии Исидор Кауфман (1853–1921) посвятил в основном жанровым сценкам, пользовавшимся бешеной популярностью у венских буржуа. На них как христиане, так и евреи изображаются в одинаковом

Исидор Кауфман. Портрет раввина в талите. Частное собрание

Действительно, именно таковы «Визит к раввину» (1886, купленная самим императором Францем‑Иосифом), «Воспоминания о войне», «Антиквар» и другие сценки, не вызывающие у современного зрителя ничего, кроме ощущения некоторой безвкусицы.

Однако в 1894 году все меняется. Кауфман впервые едет в поездку по штетлам Восточной Европы, и увиденное там меняет его стиль до неузнаваемости. Он не просто стал писать на другие темы и в других жанрах, изменяется колорит, манера. Известна его фраза из письма 1917 года в художественный альманах «Mult és Jövö» («Прошлое и будущее»), где он уверенно утверждает: «…сила любого художника коренится в его собственном народе». Там же Кауфман называет себя художником иудаизма (заметим, не евреев, а именно иудаизма) — и действительно становится таковым.

Портреты

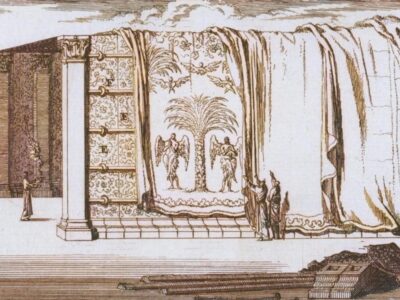

Типичным для позднего Кауфмана жанром стала уже не сцена со множеством персонажей, а портрет, преимущественно мужской. Более того, мужчина на портретах Кауфмана — часто раввин, посвятивший себя главным образом изучению Торы. Художник стремится наделить свои модели атрибутами благочестия и элементами традиционного облика: талит или штраймл, пейсы или свиток Торы, Талмуд или парохет на заднем фоне указывают на связь с религией и с прошлым, а не настоящим.

Среди самых замечательных образцов такого рода портретов — «Портрет раввина», «Портрет молодого раввина из города Н.», «Портрет раввина в талите», «Раввин со свитками Торы», «Портрет сефарда». Теперь Кауфман совершенно не стремится придать какую‑либо занимательность своим картинам, наполнить их действием. Его герои ничем не заняты, они или пристально смотрят на зрителя, изучая его так же, как он изучает их, или же взгляд их устремлен к высшим сферам. Контраст с предыдущей манерой художника будет особенно очевиден, если мы сравним раннюю его картину «Изучение Талмуда» с более поздней на ту же тему — «Раввин с молодым учеником». Исчезла вся суета, искусственное оживление, герои картины не взаимодействуют друг с другом, но внутренне объединены изучением Торы.

Портрет молодого раввина из города Н. Ок. 1910, Галерея Тейт, Лондон

В чем смысл подобных переодеваний? Сам Кауфман был из нерелигиозной, полностью ассимилированной семьи, и люди, которых он запечатлевал на своих холстах, их образ жизни, манера одеваться — все это было ему, столичному жителю, венцу, в сущности, чуждо. Однако он видел в этих деталях не просто любопытные «туземные» штучки, но часть великой и все еще живой традиции. Демонстрируя принадлежность к этой традиции, художник и изображает своих детей в костюмах, иначе названных бы нами карнавальными.

Откуда художник взял новый формат для своих портретов? Подавляющее большинство их написано на фоне парохета или на однородном фоне, мужчины и женщины изображены по пояс, иногда вполоборота к зрителю, а чаще строго анфас. На фоне бывают видны буквы еврейского алфавита, иногда это имена, а иногда священный текст. Удивительным образом эта манера напоминает портреты Ганса Гольбейна Младшего, создававшиеся за 400 лет до того, в середине XVI века: например, портреты Германа фон Ведига, Дерика Берка, Шарля де Солье. Раввины Кауфмана так же спокойны и сосредоточенны, как купцы и аристократы Гольбейна, так же вдумчиво смотрят на зрителя, так же изображены по пояс и так же исполнены достоинства.

Связь Кауфмана и Гольбейна отметил еще первый биограф художника Герман Менкес: «Так как в еврейском искусстве еще не существует никакой традиции и ярко выраженного стиля, Кауфман ищет образец для подражания у классического мастера, с которым его роднит предрасположенность к монументальному изображению людей самым сокровенным и благоговейным образом. Этот мастер — Ганс Гольбейн. Кауфман пишет свои примечательные еврейские типы с убедительностью и величием этого великого портретиста. И таким образом его еврейские портреты поднимаются до классических, становятся внушительным документом народной [footnote text=’Hermann Menkes. Isidor Kaufmann. Wien, Leipzig: Manz‑Verlag, 1925.’]души[/footnote]».

Даже колористическая гамма Кауфмана становится иной, более светлой и яркой. Возможно, и в этом тоже стоит усмотреть подражание Гольбейну и ориентацию на искусство Ренессанса. Так же как герои живописи эпохи Возрождения обладают сильной индивидуальностью, герои портретов Кауфмана больше не этнографические типы. Они — представители своего народа.

Царица‑суббота

Итак, носители традиции — мужчины. Какая же роль, кроме чисто декоративной, отведена художником женщине? Ответ на этот вопрос помогает получить поздняя незаконченная картина Кауфмана, хранящаяся в Еврейском музее в Нью‑Йорке, — «Вечер пятницы».

Комната чисто убранная, стол накрыт для субботней трапезы, свечи зажжены, хала прикрыта салфеткой, стоит кубок и лежит раскрытая книга. У стола сидит женщина в подчеркнуто старомодном (для 1920 года, когда писалась картина) платье и головном уборе и, вероятно, ожидает возвращения мужа из синагоги.

Вечер пятницы. 1920–1921. Еврейский музей в Нью‑Йорке

В конце 1990‑х эта работа привлекла внимание канадской художницы Деворы Ноймарк, которая, по ее словам, «воссоздала и поместила себя в художественное пространство и психологическую [footnote text=’http://www.devoraneumark.com/site/truthorfic/a‑truth.html.’]обстановку[/footnote]» картины. В своем перформансе Девора сначала надевает бумажное вечернее платье (нисколько не напоминающее наряд женщины на картине Кауфмана), а затем распарывает его и перешивает в одеяло, в которое и заворачивается. Центральным для нее является следующий вопрос: как получается так, что мы бесконечно проживаем свою жизнь по образцам нашего наследия — индивидуального или коллективного? По мнению Ноймарк, роль одежды в картине Кауфмана — держать вместе распадающееся, фрагментированное «я», придавать ему идентичность. Другое платье означает другую историю, процесс распарывания и созидания новой одежды в перформансе Ноймарк показывает возможность выхода за пределы предписанной традицией модели поведения.

Так странный старомодный костюм, в который облачена героиня Кауфмана, претерпевает в искусстве ХХ века радикальные изменения. Из символа спокойствия женщина превращается наконец в живого человека, который может выбирать свое отношение к традиционному жизненному укладу.

Пустая комната

Одобрил бы сам художник такое развитие темы традиции? Кауфман был не так далек от авангарда, как нам кажется. Комната, в которой сидит женщина, — это воспроизведение пустого интерьера, созданного им для Еврейского музея в Вене, так называемая Die gute Stube, буквально «хорошая комната», предназначенная для празднования субботы. Сегодня мы с полным правом назвали бы такой художественный объект инсталляцией.

Венский Еврейский музей открыл свои двери для публики 1 ноября 1895 года, а основан был за два года до того. Надо сразу пояснить, что «Субботняя комната» Кауфмана не была создана из артефактов, которые хранились в музее. Напротив, он спроектировал ее с чистого листа, а всю мебель и предметы домашнего обихода приобрел специально для своей инсталляции. Комната отражала образ прошлого, пропагандировавшийся музеем: сентиментальная картина, возбуждающая ностальгию по ушедшим временам и детские воспоминания. После посещения Еврейского музея и «Субботней комнаты» в нем известный антрополог Самуил Абрамович Вайсенберг написал: «Здесь вас охватывает грусть по невозвратно ушедшим старым временам, ощущаешь себя перенесшимся в детство и непроизвольно осматривающимся, ищешь бабушку и дедушку, чтобы пожелать им хорошей [footnote text=’Weissenberg S. Jüdische Museen und Jüdisches in Museen. Reiseeindrücke // Mitteilungen der Gesellschaft für jüdische Volkskunde. 23.3 1907. S. 87.’]субботы[/footnote]».

- Исидор Кауфман. Портрет раввина в талите. Частное собрание

- Портрет молодого раввина из города Н. Ок. 1910, Галерея Тейт, Лондон

- Вечер пятницы. 1920–1921. Еврейский музей в Нью‑Йорке

- Фрагмент инсталляции Майи Зак

- Первоначальный вариант «Субботней комнаты»

«Субботняя комната» стала главным экспонатом музея, привлекавшим посетителей. Вместе с музеем она переезжала, слегка видоизменяясь в соответствии с новыми интерьерами, а в 1911 году Кауфман создал вариант «Комнаты» для Международной гигиенической выставки в Дрездене, где инсталляция получила следующий подзаголовок: «Субботняя комната как воспроизведение гигиенически значимой мысли о дне покоя». На первый взгляд это дрезденское приключение кажется не более чем забавным казусом, но оно демонстрирует желание встроить еврейские традиции в общечеловеческое движение к прогрессу: соблюдение субботы становится в глазах автора и зрителей не просто каким‑то архаическим ветхозаветным обычаем, но рационально оправданной практикой.

Инсталляция подразумевает особое взаимодействие зрителя и художественного объекта. Именно присутствие зрителя дает жизнь «Субботней комнате» Кауфмана, без связи с ним она мертва. В 1938 году нацисты уничтожили Еврейский музей, и комната погибла. От нее остались только разрозненные предметы.

Однако она ожила в недавней инсталляции художницы Майи Зак, состоящей из четырех сгенерированных на компьютере «визуализаций», которые надо рассматривать в специальных 3D‑очках. В этой мини‑серии история переездов и уничтожения комнаты таинственным образом совпадает с историей европейских евреев в ХХ веке, и не случайно последнее изображение носит название «Мистическая суббота». Это все то же помещение, что в инсталляции Кауфмана и на его картине «Вечер пятницы», но оно погружено в темноту. Сверхъестественный свет, исходящий то ли от свечей на столе, то ли от самого стола, не может проникнуть во все уголки субботней комнаты.

Снова, как и в случае с перформансом Деворы Ноймарк, мы сталкиваемся с тем, что произведения Кауфмана переосмысляются в современном искусстве. Художник умер в 1921 году и не мог знать, что вскоре запечатленный им мир евреев Восточной Европы постигнет катастрофа и уничтожение. Недооцененной заслугой Кауфмана является то, что он сумел увидеть и изобразить этот мир — невероятным образом изменив при этом свою художественную манеру — исполненным величия и покоя.

Правда хорошо, а мир еще лучше

Конец традиции