Продолжение. Предыдущие части: 1, 2

Мы — беженцы (Киев — Ростов‑на‑Дону, год 1919)

Беженцы — это люди, покинувшие свои дома в поисках защиты и спасения от голода, войны и разрухи. В ту пору великое множество людей металось из конца в конец огромной страны. Тысячи тысяч грязных, вшивых, голодных, больных и здоровых, старых и малых валялись на станциях и пристанях. Битком набитые поезда, составленные из теплушек, медленно тащились по железным дорогам. Ехали на крышах, на буферах, гибли тысячами. Мы тоже влились в это людское море, мы тоже ехали, не зная, доедем ли до места или застрянем на какой‑нибудь станции и будем валяться на перроне под открытым небом.

Выехав из Умани в конце июня 1919 года, мы попали в самое пекло гражданской войны, раздиравшей Украину. В Киеве летом 1919 года правил Петлюра. С юга по направлению к Москве наступала Добровольческая армия — войска белого генерала Деникина, Красная армия отступала, покидая Донбасс, Северный Кавказ, Одессу. На Левобережной Украине от Екатеринослава до Таганрога свирепствовал батька Махно.

Нужно было обладать большим мужеством, чтобы, имея на руках грудного ребенка и двоих детей мал мала меньше, пуститься в такое путешествие; впрочем, выбора не было.

Многие события этой жизни я помню достаточно хорошо, многие помню только частично, но наш переезд из Умани в Киев мною напрочь забыт, в памяти не осталось ни одного штриха.

Я могу только догадываться о том, что уцелевшие сослуживцы отца собрали для нас немного денег, старой одежды и провизии, помогли сесть в поезд. Какие деньги тогда были? Царские «катеньки»? «Керенки»? Украинские «карбованцы»? Советские «лимоны»? Кем были заняты местности, через которые мы ехали? Сколько времени длился переезд? В каком вагоне мы ехали? Не помню — в памяти провал! Мама рассказывала, что отец бывал очень недоволен, если кассир в банке выдавал жалованье золотыми монетами. Монеты оттягивали карман, их старались поскорее разменять. Надо думать, что тогда это были единственные имевшие ценность деньги, но у нас их не было.

Жарким летним днем мы приехали в Киев. Каштаны уже отцвели, и множество ярко‑коричневых глянцевых плодов лежало под деревьями.

Наша тетушка Регина Александровна Берковиц‑Борнштейн жила на Кузнечной улице, № 24, на углу Мариино‑Благовещенской. Появление нашей матери с тремя грязными и голодными детьми особого сочувствия не вызвало.

Регина Александровна, богатая и бездетная женщина, занимала просторную трехкомнатную квартиру, обставленную красивой мебелью с большим количеством хрусталя, серебра и многих других дорогих вещей.

Прислуга вызывалась из кухни электрическим звонком, кнопка которого в виде розового мячика висела под люстрой. Муж Регины Наум Борнштейн и его брат Леон имели какое‑то отношение к кинематографу, разумеется, не творческое, а коммерческое. Наша тетя Юлия, так же как и Леон, элегантный молодой холостяк, жили отдельно.

Регина с мужем готовились эмигрировать в Палестину, поэтому появление нашей нищей семейки было совсем некстати.

Нас вымыли и накормили; должно быть, мы ехали долго, чем питались — не помню, но у братика и у меня распухли и кровоточили десны, мы ничего не могли есть. Нас накормили земляникой с молоком и сахаром, мы питались так, пока не поправились.

Мама с моими двумя братишками спала на диване, а мне стелили постель на большом письменном столе, покрытом зеленым сукном.

Для того чтобы понять, насколько бесперспективно и даже опасно было пребывание в Киеве, нужно вспомнить об окружающей обстановке тех дней. Я помню петлюровских офицеров, разъезжавших по городу на извозчиках. Вид у них был весьма странный — скорей опереточный, чем воинственный: широчайшие синие шаровары, схваченные завязками у щиколотки, перетянутые широким кожаным поясом, на котором висела на боку «шабля», вышитые украинские рубахи. Голова гладко выбрита, с макушки на лоб свисает прядь волос шириной в ладонь, так называемый «оселедец».

Помню артиллерийский обстрел города — видно, Петлюру выбивала из города Красная армия.

Помню артиллерийский обстрел города — видно, Петлюру выбивала из города Красная армия.

При всех обстоятельствах оставаться в Киеве для нас было невозможно. Наша мама решила добираться до Ростова‑на‑Дону, где жил ее брат с женой и дочерью.

Прежде чем покинуть Киев, нужно было подумать об одежде для нас. На дворе стояло жаркое лето, но когда мы доберемся до Ростова, кто знает? На нас была чужая старенькая одежонка, чужая обувь. Наша мама, всегда хорошо одетая, походила на нищенку.

Богатая тетушка оказалась не слишком щедрой. Мне было сшито пальто из старого красного платья, воротник — потрепанное боа из страусовых перьев. Примерно так же были одеты братик и мама. Для малыша собрали немного пеленок.

Каким путем добраться до Ростова? Прямой путь на Харьков был отрезан — там шли бои между Добровольческой армией Деникина и Красной армией. Решили, что поедем пароходом по Днепру до Кременчуга, а там будем пробираться на Харьков и Ростов.

Только мужество и отчаяние заставило мать согласиться на такое путешествие.

Посадка на пароход прошла вполне мирно. На дорогу нам напекли вкусных плюшек, пирожков, дали вдоволь еды. Надо добавить, что на еще не разграбленной Украине было полное изобилие.

Мама несла маленького, у меня в руках были два узелка — с пеленками и провизией. Других вещей у нас не было. Свою каракулевую шубку и золотые часики мама оставила в Умани у Середницких, что было очень предусмотрительным шагом: у нас бы украли или просто отобрали эти вещи. Мы ехали в каюте, но сколько времени занял переезд — не помню.

Жарким солнечным утром мы высадились в Кременчуге на пристани, которая являла обычную для того времени картину: несметное количество сидящих на узлах людей с детьми, как будто ураган смел их в одну гигантскую кучу и выбросил на эту пристань.

В Кременчуге мы прожили не больше недели, но не на пристани, а в доме, похоже, в гостинице. Каждое утро, забрав с собой маленького, мама уходила, а братик и я смотрели в окно и ждали ее прихода. Однажды днем мама пришла, собрала наши пожитки, привела нас на вокзал, и мы залезли в теплушку. Поезд шел на Харьков.

Мы ехали долго, останавливаясь на каждом полустанке. Теплушка была битком набита людьми и вещами, но на каждой остановке сотни людей умоляли посадить их, теплушка наполнялась все больше и больше, дышать было нечем, двери не закрывались даже на ночь. На одной остановке в теплушку втащили женщину с ребенком и большую плетеную корзину, перевязанную веревкой, женщина стояла, держа на руках ребенка, плакала и благодарила, потом села на свою корзину и так ехала всю дорогу.

В Харькове, куда поезд все‑таки прибыл, мы провели только сутки в чьем‑то доме, где нас кормили и поили чаем из самовара.

В поезде, шедшем в Ростов, у нас была нижняя полка в вагоне третьего класса. Перед отправкой, осматривая пассажиров, через вагон прошел офицер. Поезд шел по территории, занятой войсками Добровольческой армии ген. Деникина.

Поздним вечером, не знаю, какого дня, мы вышли на перрон вокзала в Ростове‑на‑Дону. Путешествие наше окончилось, но в город войти нельзя было: по городу била артиллерия Красной армии, отступающей на Миллерово. Только утром мы добрались по имевшемуся у нас адресу: Большая Садовая улица, дом 43, кв. 7.

От всего путешествия осталось ощущение грязи, темноты, вони, зуда от ползающих по голове и телу вшей.

Я очень жалею о том, что никогда не спрашивала у матери, как удалось ей добраться до Ростова. Даже мне, пережившей эвакуацию 1941 года, трудно себе представить то, что выпало тогда на ее долю.

Начинаем все сначала

Войдя в квартиру № 7, мы увидели хорошенькую девятилетнюю девочку, прыгавшую по кроватке. Это была наша двоюродная сестра Люся, поправлявшаяся после скарлатины.

Первым делом нас остригли и вымыли, а потом еще два дня домывали, за один раз нас отмыть было невозможно. Все, что было на нас надето, выбросили и дали другую одежду. Маленького братика Гришеньку вымыли, завернули в чистые пеленки, и он заснул спокойно впервые за много дней.

У нас не было ничего — голые люди в чужой одежде, под чужой крышей!

Судя по тому, что на дворе стоял теплый сентябрь, наш переезд из Умани в Ростов‑на‑Дону длился около трех месяцев, включая месячную остановку в Киеве.

Город был занят войсками Добровольческой армии. Бойко торговали магазины, работали рестораны и гостиницы, кондитерские и кафе. На базаре безотказно действовала «рыночная экономика». Донская и азовская рыба, горы арбузов и дынь, «синенькие» и «красненькие» (так называли баклажаны и помидоры), птица, мясо. Чего там только не было! Впрочем, у нас не было только одного — денег.

Какие бумажные деньги имели хождение, не скажу, но царские золотые «десятки», золотые вещи, меха и прочий «ассортимент» для тех случаев, когда бумажки ничего не стоят, котировался безотказно.

Улицы были заполнены нарядной публикой, гуляющей по главной Большой Садовой, щеголеватые офицеры, хорошо одетые дамы и мужчины сидели на скамейках в Городском саду. Всюду царило оживление, войска Деникина успешно наступали на Москву!

Дня два спустя братик и я в сопровождении тети Оли вышли на улицу и пошли по направлению к Городскому саду. На углу Большой Садовой и Таганрогского проспекта, против витрины кондитерской Оганова на дереве висел человек. Я удивилась, но не испугалась, посмотрела на него и запомнила на всю жизнь, это был мужчина средних лет с лицом, заросшим рыжеватой щетиной, в нижнем белье, руки были связаны за спиной, на груди у него на веревке висела доска с надписью. Надпись я прочесть не успела, тетя Оля быстро завела нас в кондитерскую и купила по вкусному пирожку. Мы еще немного погуляли и пришли домой.

Наш дом, фасад которого выходил на Большую Садовую, принадлежал богатому греку Таваниоти, покинувшему негостеприимную страну вскоре после прихода советской власти. Рядом с парадным была арка, закрытая железными воротами, за которой тянулись вглубь два больших двора, соединенные такой же аркой. В первом дворе стояли бочки с вином, которые привозили драгили с пристани. Драгиль — возчик с подводой и лошадью. В Одессе драгили назывались биндюжниками, а в Москве — ломовыми.

Смачный ростовский говор вперемешку с чисто русским «фольклором» не умолкал ни на минуту, только лошади молчаливо помахивали хвостами. Неистребимый винный дух всегда висел в воздухе. В соседнем доме находилась разливочная фабрика виноделия «Конкордия».

Во втором дворе помещались склады страхового общества «Россия», ко времени нашего приезда начисто разграбленные неведомо кем — красными или белыми. По всему двору валялись груды бумаг и красивых открыток, когда‑то кем‑то кому‑то посланных, которые адресат стремился сохранить.

В самом углу двора стоял двухэтажный кирпичный дом, на первом этаже которого была квартира № 7, где мы прожили пятнадцать лет.

Несмотря на весьма непривлекательней вид двора, дом имел все удобства, черный и парадный ход, словом, был полностью пригоден для нормальной человеческой жизни.

Две комнаты в этой квартире занимал брат матери Иона Самойлович Литвак с женой и дочерью, а в остальных двух временно жили военный врач поляк Михаил Ваза с женой Марией и деникинский офицер по имени Фабиан с братом‑горбуном. Кроме перечисленных мною обитателей в квартире жила такса Пальма, скромная старая собачка на коротких ножках.

Фасад дома, выходивший на Большую Садовую, сохранился и поныне. На доме установлена мемориальная доска, напоминающая о русском писателе‑историке Мордовцеве. Остальные строения уничтожены во время Второй мировой войны. На месте дворов — переулок.

Нисколько не преувеличивая, скажу, что появление в этой квартире нашей матери с тремя детьми было равносильно катастрофе. Семья увеличилась больше чем вдвое — трое взрослых и четверо детей. Мало того что мы были, что называется, «гол как сокол», у матери не было никаких документов об образовании, без чего она и думать не могла ни о какой работе по специальности, да и работать было негде.

Иона Самойлович, всю жизнь мечтавший о собственной аптеке, но владельцем так никогда и не ставший, служил провизором. Аптека называлась «Веритас», что по‑русски — «истина». На такую семью его жалованья никак не хватало. Его жена Ольга Борисовна нигде не работала.

Мама занялась маклерством. Попросту говоря, покупала, перепродавала, находила покупателя, если кто‑нибудь желал продать какую‑нибудь вещь, и т. д. В то время такая коммерция была в большом ходу. Каковы были ее заработки, сказать не могу, но другого ничего делать не оставалось.

Все заботы о большой семье взяла на себя Ольга Борисовна, тетя Оля.

Обстановка в городе с каждым днем становилась все тревожнее и тревожнее.

Красная армия перешла в наступление, участились артиллерийские обстрелы, мы прятались в подвале. Иону Самойловича забрали «на окопы». Двое суток его не было дома. Мы не чаяли увидеть его живым. Но он вернулся.

В начале октября 1919 года армия генерала Деникина покидала Ростов. Спряталось солнце, пошли дожди, опавшие мокрые листья лежали на тротуарах.

Стягиваясь с боковых улиц к Таганрогскому проспекту и направляясь к мосту через Дон, по крутому спуску вниз к пристани двигались пешие войсковые части, повозки с ранеными, кухни, обозы. Обычно по этому наплавному мосту ходили на «ту сторону» купаться, ездили подводы, привозя в город с огородов и бахчей обильные урожаи щедрой донской земли.

По городу била артиллерия, то ли отступающая, то ли наступающая, то ли обе вместе. С железнодорожного моста доносился непрерывный вой паровозных гудков — это уходили эшелоны через Дон на Кубань.

Утром за доктором Вазой и его женой Марией пришла лазаретная повозка, и они уехали. Фабиан дома не ночевал, и его старший брат‑горбун очень беспокоился. Черноглазый красавец Фабиан, должно быть грек, был добрым и веселым малым, лет двадцати, не более. Дворовые мальчишки его любили и называли просто Фабой, невзирая на его офицерский чин.

Фабиан прибежал днем и стал поспешно собирать вещи, брат помогал ему. Тетя Оля вышла проводить их.

— Уходите, Фаба? — спросила она.

— Уходим, Ольга Борисовна. Прощайте, вряд ли когда‑нибудь увидимся. Что делается на мосту, представить себе невозможно!

Наша семья и соседи отсиживались в подвале. В то же самое время, отступая с Добровольческой армией на Новороссийск, шел через Ростов интеллигентного вида солдат, харьковский гимназист Леня Ершов, вовсе не подозревавший, что в подвале дома, мимо которого он проходил, сидит девчонка, которая через двадцать шесть лет станет его женой.

После ухода белых в городе запылали пожары. В Казанском переулке горела мельница Солодова, на Большой Садовой — аптека Протеса, где служил наш дядя, на спуске к Дону, у Старого базара, — гостинца «Астория», где был госпиталь. На сгоревших перекрытиях между этажами висели покореженные железные кровати. Огненное зарево и черный дым повисли над городом.

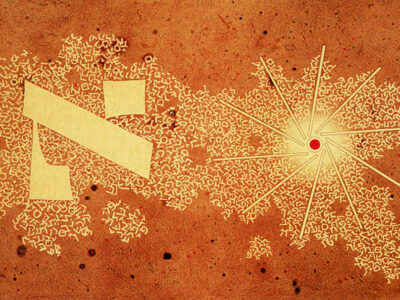

Беженцы. Фото из книги «Еврейские погромы, 1918–1921 годы». М.: «Акц. Общество “Школа и книга”», 1926

Приход советской власти ознаменовался темнотой, голодом и холодом. Погасло электричество, не работало отопление, заколачивались витрины магазинов. Частная торговля была запрещена, государственная еще не существовала. Торговал только рынок. Не было соли, и богатый улов пропадал на пристанях Дона.

Появились новые виды торговли — лоточники и папиросники. Лоток — деревянный ящик с ячейками — висел на шее или на плече продавца. В ячейках были разложены товары: сахарин и сода в пакетиках, ириски, примусные иголки, предмет жизненно важный в ту пору. Примус и керосинка, коптилка и керосиновая лампа, да еще печка‑буржуйка варили, освещали, согревали, часто служили людям, пережили революцию, две войны — Гражданскую и Вторую мировую — и, может быть, где‑то живут и сейчас.

Папиросники, главным образом мальчишки, торговавшие «от хозяина» рассыпными (штучными) папиросами, распевали:

Папиросы рассыпные!

Кому спичек, папирос!

Спички шведские, советские, полчаса вонь,

Потом огонь!

После ухода деникинцев мы заняли две освободившиеся комнаты. Никаких прописок, паспортов, управдомов не было и в помине.

Деникинские бумажные деньги — «колокольчики» не ходили, появились советские «лимоны», каждый день катастрофически падавшие в цене. Коробка спичек стоила пять миллиардов! Рынок требовал золота, колец с бриллиантами, золотых часов и прочих дорогих вещей.

Наступающая зима грозила нам нешуточным голодом. Богатый купец Берко Шнейдерман, выдавая свою дочь замуж за такого небогатого человека, как наш дядя, дал за ней хорошее приданое. Зимой это приданое мы «съели».

Главной едой в ту зиму была рыба. Как ни старалась тетя Оля разнообразить рыбные блюда, рыба приелась и мы ели ее с трудом. Наш маленький братик Гришенька, подлинное «дитя революции», кроткий слабенький ребенок, ел с нами перловку, «шрапнель», как ее называли, суп и хлеб. Когда ему дали кусочек шоколада, он есть не стал — выплюнул.

Весной мы «съели» буфет, спальню красного дерева — кровати и зеркальную шифоньерку, только гардероб‑ветеран пережил революцию, ссылку своих хозяев на Колыму, Вторую мировую войну и дожил до 1960‑х годов. Вещи прочнее и долговечнее людей.

Наше первое официальное знакомство с советской властью совершилось неожиданно и просто. В нашу темную и холодную квартиру поздно вечером пришли две бабы и красноармеец с винтовкой. Красноармеец сел у дверей, а бабы при свете коптилки перетрясли наше «имущество» и, связав в узел, унесли с собой. Протестовать было бесполезно. Это называлось «изъятие излишков у буржуазии».

Более обстоятельное знакомство состоялось несколько позднее. Осуществляя политику «грабь награбленное», ростовская ЧК хватала без разбору бывших владельцев магазинов, ювелиров, зубных техников, аптекарей на предмет «изъятия золота». Не избежал этой участи и наш дядя, отсидевший в ЧК два месяца. «Золотых запасов» у него не обнаружили.

А. И. Солженицын в «Архипелаге ГУЛАГ» упоминает о «тридцать третьем доме» — доме № 33 по Большой Садовой, где помещалась ростовская ЧК. Мы жили в доме № 43 по той же улице. Каждое утро мимо наших ворот проезжала на мотоциклетке высокая мужеподобная женщина в черной кожаной куртке, в кожаных штанах и черных сапогах, это была Эльза Грундман, латышка, сотрудница ЧК, о которой говорили, что она собственноручно приводит в исполнение смертные приговоры.

Более чем тридцать лет спустя я встретилась во Львове с Р. Я. Лаевской, бывшей сотрудницей ростовской ЧК, и спросила ее об Эльзе Грундман. Р. Я. Лаевская хорошо знала Грундман, работала с ней вместе несколько лет. Действительно, Грундман собственноручно расстреливала приговоренных, а в 1931 году застрелилась сама, приведя в исполнение собственный смертный приговор. Р. Я. Лаевская, ныне покойная, работала, по ее словам, в отделе кадров и в следственной и оперативной работе участия не принимала.

К лету 1920 года все ресурсы были исчерпаны. Решено было, что тетя Оля будет торговать на старом базаре чаем. Базары были полны продовольствием, крестьян и казаков, приезжавших в город продавать рыбу, овощи, птицу, масло и молоко, было много, а чайных, столовых, маленьких ресторанчиков не было, все было запрещено, разрешалась только мелкая частная торговля.

Был куплен ведерный медный самовар, принесены из дома табуретки, столик был покрыт белой скатертью, установлен в отведенном для этой цели месте под навесом.

Ольга Борисовна, смущенная непривычной для нее ролью, стала работать на своей «торговой точке». Самовар быстро украли, и «коммерция» закончилась.

Жизнь шла, не останавливаясь. Нужны были еда, одежда, обувь, мебель для двух пустых комнат, которые мы теперь занимали, печка, топливо на будущую зиму. Нужно было собираться в школу — мне шел десятый, а братику девятый год.

— От этих «нужников» просто нет отбоя, — говорила мама.

Много страниц можно было бы заполнить описанием того, как добывались средства к жизни.

Самой ценной добычей была печка‑буржуйка и полагающиеся к ней трубы, колена и вьюшка. В Гортопе нам выдали на зиму полтонны антрацита и уж не помню сколько угольной пыли — штыба. Из штыба в смеси с конским навозом лепили «катушки», сушили их на солнце и подбрасывали в печку. Антрацит нужно было колоть топором. Трубы тянулись под потолком через всю комнату и выходили в окно на улицу. На стыках труб подвешивались на проволоке консервные банки, куда стекала каменноугольная смола. При растопке печка сильно дымила, но потом раскалялась и давала много тепла.

В уничтоженном мною в 1938 году альбоме был отличный рисунок Иры Левченко, изображавший нашу комнату: печка, на печке синий чайник, под печкой Дезька, угольно‑черная небольшая собачка, старый, кем‑то брошенный буфет, перегораживавший комнату на две половины. Откуда попала к нам Дезька — не помню. Дезька была чистоплотна и дисциплинированна, гуляла сама, в положенное время приходила домой, стояла под дверью и ждала, чтобы ее впустили. Однажды собачья будка забрала Дезьку, не имевшую ошейника. Наша мама, женщина совсем не сентиментальная, пошла за ней за город, на выгон, выкупила ее, купила ей ошейник и жетон, щенят у Дезьки не было, думаю, что это была не «она», а «он».

Если сейчас существует определение «жизнь за чертой бедности», то мы жили в самой неприкрытой нищете, как и огромное большинство окружавших нас людей. Лишь немногие семьи, которым удалось сохранить квартиры, вещи, ценности, жили лучше, испытывая вечный страх перед возможной ревизией, уплотнением, выселением и прочими действиями властей, от которых не было спасения. Жаловаться было некому.

Происхождение букв и чисел согласно «Сефер Йецира»

Что было раньше: курица, яйцо или Б‑жественный закон, регламентирующий их использование?