Новые социальные и культурные горизонты

Предлагаем вниманию читателей фрагмент новой монографии, которая вот‑вот увидит свет в издательстве «Книжники». Дэвид Фишман рассказывает историю Шклова — белорусского местечка, которое в конце XVIII века становится одним из центров восточноевропейского еврейства: здесь расцветает еврейское книгопечатание, наука, Гаскала, здесь разворачиваются настоящие битвы между идеологическими противниками, хасидами и митнагедами.

В первые годы после аннексии восточной Белоруссии Россия конфисковала у польских и литовских аристократов, отказавшихся присягнуть ей на верность, несколько крупных имений. Екатерина II пожаловала их чиновникам и высокопоставленным лицам. Среди прочих царицыны щедроты распространились на ее близкого компаньона и политического советника князя Григория Потемкина (1739–1791), в январе 1776 года получившего Кричевское староство, и генерал‑майора Семена Зорича (1745–1799), которому в сентябре 1777 года достался Шклов и прилегающие к нему имения. В то время Зорич, прославленный герой первой русско‑турецкой войны, был фаворитом Екатерины . По мере того как эти два вельможи все глубже погружались в заботы о своих белорусских владениях, их взаимодействие с местными евреями становилось все более непосредственным и сложным. Потемкин и Зорич заставили евреев Шклова и его окрестностей столкнуться с российскими реалиями и общественными институтами, тем самым расширив и изменив их социальные и культурные горизонты.

«Двор» Зорича и преображение Шклова

Свое положение в качестве романтического спутника императрицы Семен Зорич, как и следовало ожидать, занимал недолго. Екатерина прекратила их связь в 1778 году и на прощание в знак благодарности подарила ему драгоценности из императорской сокровищницы и двести тысяч рублей наличными. При этом она попросила Зорича покинуть Петербург. Выбора у него не было, и отвергнутый генерал осел в своем шкловском имении.

Переезд с императорского двора в Шклов был для Зорича печальным шагом вниз по карьерной лестнице. Вместо столицы с ее великолепием, светским обществом и высокой культурой он очутился в «обыкновенном польском жидами запачканном местечке», как недвусмысленно выразился один российский аристократ . Пытаясь извлечь из ситуации максимальную пользу, он решил на новообретенные средства создать в Шклове собственный маленький Петербург. Всего за несколько месяцев ему это удалось.

Зорич поселился в старом замке на окраине местечка вместе с несколькими близкими товарищами своих военных и придворных лет. 24 ноября 1778 года он устроил свой первый банкет и бал‑маскарад в честь годовщины коронации Екатерины. Пышные торжества такого рода вскоре стали фирменным стилем шкловского «двора» Зорича, привлекавшего польских магнатов, русских аристократов и чиновников, а также иностранных гостей на пути в Москву и Санкт‑Петербург. Зорич всех звал в гости — на вечер, на неделю и даже на более долгий срок .

Немецкий путешественник Христиан Шлегель, посетивший двор Зорича в 1780 году, весьма восторженно отозвался о его изысканной обстановке и великосветской публике:

Едва веришь собственным чувствам, когда, проехав чуть ли не сотню миль по лесам, болотам, краям отсталости [Unkultur] во всех отношениях… и под конец уже сомневаясь, доведется ли встретить людей, возвышенных умом и сердцем, — вдруг оказываешься в месте… что заключает в себе множество людей, привезших из дальних уголков Европы и распространивших здесь культуру стран, где они жили прежде, каковая культура сделала их столь превосходными обитателями Земли. В часы досуга они сами развивают свой ум…

Замок Зорича был роскошен: красивый каменный фасад, богато украшенный бальный зал, гостиная с широкими диванами, зал для приемов с высокими стеклянными дверьми и прекрасный сад. Ежедневная программа развлечений начиналась в пять часов вечера, когда пушечная пальба оповещала о начале обеда. Еду готовили французские и русские повара, в конце трапезы гости выпивали по бокалу венгерского вина. После обеда в зале для приемов подавали кофе, ставили игорные столы, и гости либо играли, либо прогуливались по саду. Многие из них уезжали домой, чтобы вздремнуть, возвращались в замок между восемью и девятью часами и проводили весь вечер в танцах и играх. В полночь подавали поздний ужин, после чего танцы и игры возобновлялись. Гости расходились где‑то между двумя и тремя часами ночи .

Современники удивлялись разнообразию гостей и обитателей «двора» Зорича. «С приезда Зорича, в Шклове водворились люди всякого рода, звания и народности… тут были французы, итальянцы, немцы, сербы, греки, молдаване и даже турки». Заезжий петербуржец с удовольствием вспоминал знакомство с польскими дамами, чьи нравы и манеры он нашел весьма интересными и экзотическими . Замок служил убежищем для представителей российской и европейской элиты, которые хотели укрыться от окружавших их «варваров» и наслаждаться компанией друг друга в приятной обстановке. Общались они на французском .

Чтобы развлекать свою свиту и гостей, Зорич построил театр, основал при нем две постоянные труппы — драматическую и балетную, с оркестром и хором. Репертуар театра состоял из французских опер, русских трагедий, импровизированных комедий и пантомим. Балетная труппа, как утверждали многие очевидцы, по своему профессиональному уровню была сравнима с петербургским балетом. И действительно, после смерти Зорича и ликвидации его имения четырнадцать танцоров шкловской труппы были приняты в состав Императорского балета .

Театр немало поспособствовал космополитичной атмосфере Шклова. Всех его художественных руководителей выписали из‑за границы: там работал «певческий учитель польской нации»; дирижер оркестра, Йозеф Людвиг Стефани, был немцем, выпускником кенигсбергской академии (между прочим, он учился философии у Иммануила Канта), а руководителем балета был Павел (Паоло) Барцанти, «уроженец города Флоренции». Иностранные музыканты, певцы и театральные компании часто посещали Шклов и выступали там по дороге в Санкт‑Петербург, куда они ехали по приглашению императорской оперы. При этом артисты постоянных труп шкловского театра не отличались знатным происхождением; большинство из них были крепостными крестьянами Зорича, которых специально отобрали и обучили заграничные учителя .

Одним из самых ярких событий в истории двора Зорича был визит Екатерины II и ее свиты в мае 1780 года. Императрица остановилась в замке Зорича на пути в Могилев, где встретилась с австрийским монархом Иосифом II, а через несколько дней она вернулась в Шклов со своим царственным гостем. По случаю ее посещения Зорич воздвиг на въезде в город триумфальную арку, и императрица торжественно проследовала на площадь, чтобы поприветствовать местных жителей. Когда она вернулась в Шклов после встречи с Иосифом II, Зорич устроил в честь монархов пантомиму, бал‑маскарад, ужин, а затем фейерверк .

В интеллектуальном плане Зорич, как отметил его современник, был «весьма ограничен и без всякого воспитания», однако социальные и культурные амбиции заставили его основать при своем дворе учебные заведения . Он учредил балетную школу для девушек, в которую набирали учениц из его белорусских крепостных и готовили их к выступлениям в труппе. Танцу девушек обучал итальянский балетмейстер Мариодини; кроме того, они занимались французским языком, чтением, письмом и счетом под руководством французской гувернантки. Эта школа служила социальным лифтом для самых талантливых учениц. Шлегель писал: «Те [кадеты], что превзошли прочих в учебе, попадают в высшее общество генерала. Бывшую крестьянскую девушку, достигшую больших успехов в балете, ожидает такая же удача. Ее приглашают на бал, она танцует в одном ряду с самой знатной дамой…»

Но еще важнее было основанное Зоричем шкловское благородное училище для мальчиков — русских и польских дворянских детей. Оно считалось военным (его также называли кадетским корпусом), но учебный план состоял преимущественно из искусств и наук. В программу обучения входили иностранные языки (французский, итальянский, немецкий), русский (чтение и письмо), математика (алгебра и геометрия), гуманитарные науки (история, география, Закон Божий — католический и православный), изящные искусства (танцы, музыка, рисование, фехтование, верховая езда). При училище была своя библиотека (более тысячи книг, в основном на французском языке), физический кабинет и картинная галерея. В 1780 году училище насчитывало двести учеников; впоследствии их число возросло до трех тысяч. Большинство его выпускников поступали на военную и гражданскую службу .

Шкловское благородное училище стало первым светским учебным заведением в Белоруссии; в нем сочетались черты военных училищ Петербурга и благотворительных школ Центральной и Западной Европы. Европейский состав преподавателей и администрации весьма впечатляет. Первым директором училища был француз Тимолеан Альфонс Гальен де Сальморан (утверждавший, что ему оказывал покровительство Вольтер), человек с широкими интересами в области искусств и наук; на досуге он проводил опыты в физическом кабинете и сочинял комедии для театра Зорича. В 1793 году из четырнадцати преподавателей училища половину составляли иностранцы .

Членами европейской колонии Шклова были также нанятые Зоричем иностранные управляющие. Корабельной фабрикой Зорича, на которой строились байдаки, галеры и фрегаты, заведовал грек Дерсакли; его кожевенную фабрику возглавлял швед Эрих Гольц, а канатную — англичане Дэвид и Джордж Фрейзеры .

Двор и учреждения Зорича быстро разрастались, что изменило жизнь всего Шклова: в преимущественно еврейский торговый городок вошли европейское светское общество, культура, образование и технологии. Существование большого аристократического «двора» вблизи от — вернее даже, посреди — крупной еврейской общины уже само по себе было необычным феноменом. В XVIII веке эти два мира соприкасались лишь на периферии. В великих столичных городах Европы — Париже, Берлине, Вене, Варшаве и Санкт‑Петербурге — проживание евреев было или запрещено, или жестко ограничено, и только придворные евреи, будучи исключением из правил, каждый день сталкивались с бытом и культурой аристократов.

Однако в Шклове два мира встретились лицом к лицу. Согласно подсчетам, проведенным генерал‑губернатором Могилевской губернии в 1790‑х годах, из взрослого населения городка (2381 человек) восемьдесят процентов (то есть 1884 человека) составляли евреи. Учитывая небольшие размеры Шклова, евреи и дворяне едва ли могли избегать встреч друг с другом. Здание благородного училища с его библиотекой и физическим кабинетом стояло на той же городской площади, что и синагога с ешивой. Театр и балетная школа, вероятно, тоже располагались в центре городка. Евреи не могли не видеть почти ежедневно проходивших мимо воспитанников училища в военной форме и разнообразных важных лиц, что направлялись в театр или из театра . Иностранцам и дворянам, в свою очередь, тоже волей‑неволей приходилось иметь дело со шкловскими евреями; как отметил — или, скорее, пожаловался — Шлегель, приезжим было негде остановиться, кроме как у местных евреев — Schlegel. Op. cit. P. 273.”]. Обе социальные группы имели много возможностей понаблюдать друг за другом и пообщаться.

Между двором Зорича и еврейской купеческой экономикой Шклова возникла тесная связь. Зорич, живший на широкую ногу, нуждался в постоянном притоке импортных предметов роскоши и использовал еврейских купцов в качестве агентов, финансистов и поставщиков. Согласно воспоминаниям местных жителей, он активно помогал купцам беспошлинно провозить в Россию контрабандные товары. Это, а также расположение городка относительно новых границ России превратило Шклов в центр торговой деятельности российского еврейства. По данным тогдашнего подсчета, налог на торговлю принес шкловскому кагалу вдвое больше денег, чем второму по богатству кагалу этих краев — близлежащему губернскому городу Могилеву (4000 рублей против 2000) .

Как мы скоро убедимся, самые видные еврейские купцы Шклова тесно сотрудничали с двором Зорича и благодаря ему были вхожи в круги и посвящены в деловую жизнь российских чиновников. Возможно, евреям из других сословий тоже удавалось проникнуть в общественную и культурную жизнь двора: в шкловском балете танцевала еврейка по имени Елена Янкелевич . Так или иначе, всем слоям еврейского общества — и связанным, и не связанным с двором непосредственно — случалось иметь дело с его культурой и учреждениями, и поэтому пришлось занять какую‑то идеологическую позицию по отношению к ним.

Некоторые данные свидетельствуют о том, что часть еврейского среднего класса восхитилась увиденным и стала сознательно подражать манерам и образу жизни двора. Это явление описал р. Йеуда‑Лейб Марголиот, проповедник и ученый, живший в Шклове в 1780‑х годах:

Возросло число бунтарей — тех, кто хочет основать новые сообщества наподобие вечерних учебных групп [мишмарим]. На них яростно наступают: «Разве нехороши обычаи наших предков? Зачем нам эти новшества?» Как им не совестно, как они не краснеют, попивая чай и кофе и вешая себе на шею женские украшения! Зараза расползается по дому Иакова — роскошная посуда, пять смен одежды и звуки музыки, словно в кабаке. Они отрывают детей от Г‑сподней Торы, чтобы обучать их французскому и математике. Они добавляют свои новинки к обычаям праотцов, а еще пуще — отступают от оных. Тора облачается в рубище, ибо ее унизили .

Описанная Марголиотом линия поведения явно имитировала стиль двора Зорича. Группы «бунтарей» собирались по вечерам с развлекательной и просветительной целью (Марголиот представлял себе эти «салонные» собрания исключительно как вечерние учебные группы). Участники носили изысканные костюмы и украшения, пили чай и кофе, слушали музыку. Кроме того, они давали своим детям образование в европейском стиле, включавшее в себя уроки французского и математики.

Новая социальная и политическая элита: Ноткин и Цейтлин

Больше всех прочих впитала европейскую культуру и продвинулась по классовой лестнице еврейская купеческая элита Шклова. Для этого бомонда доступ ко «двору» Зорича был возможностью устанавливать деловые отношения, налаживать социальные связи и оказывать политическое влияние в российских правящих кругах. Сотрудничая и водя знакомство с высокопоставленными российскими чиновниками, они перешли на русский язык и усвоили космополитичную придворную культуру Петербурга. Самым выдающимся представителем этого социального типа был Натан‑Нота бен Хаим, известный русской публике как Нота Хаимович Ноткин.

Уроженец Могилева, он бойко торговал и занимался ростовщичеством еще до раздела Польши, предоставляя займы и другие финансовые услуги польским магнатам. За эту деятельность король Станислав II Август Понятовский пожаловал Ноткину чин надворного советника и тем самым позволил ему, еврею, владеть недвижимостью. Вскоре после того, как Могилев и его окрестности вошли в состав России, он переехал в Шклов, где стал одним из главных поставщиков Зорича . Варшава (дата издания не указана). С. 68–89, особенно 68–90. Наиболее полные описания Ноткина в исторической литературе принадлежат перу Гессена и Цитрона; к сожалению, Цитрон не указывает использованные им источники.”].

В начале 1780‑х Ноткин вел дела главным образом с Центральной Европой. В 1780 году он по поручению Зорича отправился в Дрезден, чтобы закупить фарфор к визиту Екатерины II. Одна история об этом путешествии, рассказанная его русским современником, красноречиво говорит о том, насколько важным и влиятельным казался людям Нота Хаимович. С него дважды взяли пошлину за перевозку товара через Пруссию — на въезде и на выезде. Ноткин пожаловался королю Фридриху II, и тот написал персональное письмо «господину шкловскому купцу Нотке», в котором сообщал: «…если бы вы не захотели платить пошлину два раза, то могли бы купить фарфор на моей берлинской фабрике» .

Ноткин часто посещал лейпцигские ярмарки, и его отсутствие на ярмарке 1785 года было достаточно примечательным, чтобы попасть в чиновничьи анналы, вместе с причиной: в то время его наняли поставлять провизию для российских войск

. Учитывая его частые поездки в Германию, огромное состояние и обширные деловые связи, неудивительно, что Ноткин нашел себе товарищей среди берлинских еврейских купцов и маскилов. С 1784 по 1785 год он был подписан на их журнал «А‑Меасеф» и купил четыре предварительных экземпляра одной из их книг — издания Псалмов с немецким переводом Мендельсона и комментарием. Ноткин и сам стал приверженцем умеренной аккультурации; по имеющимся сведениям, он дал своим детям образование в европейском духе: их обучали русскому, польскому и французскому

// Идише нешомес, без пагинации; А‑Меасеф. 1784–1785. № 2. С. 1; Издание Псалмов: Змирот Исраэль [Песни Израиля]. Берлин, 1791.

“].

Возможно, связи Ноткина с берлинским кружком берут свое начало в его прусской поездке 1780 года. В то время евреи Шклова и Могилева заказали Нафтали‑Герцу Вессели написать стихи на иврите в честь визита императрицы. Эти стихи вместе с немецким переводом Мендельсона вышли в Берлине двумя отдельными сборниками: один издали евреи Могилевской губернии, другой — конкретно шкловская еврейская община. Вероятно, заботы об их составлении и публикации взял на себя Ноткин .

Основные коммерческие дела Ноты Хаимовича постепенно перемещались из Центральной Европы в Россию. Его отношения с Зоричем стали напряженными в 1783 году, когда генерал, втянутый в скандальную историю с фальшивыми ассигнациями, попытался свалить вину на Ноткина и других местных евреев. Однако Нота Хаимович нашел нового покровителя в лице князя Григория Потемкина, который тоже владел довольно крупными имениями в Могилевской губернии, неподалеку от Шклова. Потемкин, генерал‑губернатор ряда земель на юге Российской империи, нанял Ноткина поставщиком, чтобы тот перевозил товары вниз по Днепру, в Новороссию. Ноткин сыграл крайне важную роль в русско‑турецкой войне 1787 года: он обеспечивал провиант и фураж для российской армии, выполняя опасные задания, за которые боялись браться другие поставщики, а также одолжил государственной казне двести тысяч рублей, которые, судя по всему, ему так полностью и не вернули .

Зарекомендовав себя как российского патриота, Ноткин предпринял смелый шаг: после войны он поселился в Москве — городе, уже больше столетия не видавшем евреев на своей территории. Нота Хаимович жил в старой столице в 1788–1789 годах, выдавал векселя государственным учреждениям, в т. ч. Императорскому Московскому Воспитательному дому и Фабрикантской конторе, вел торговые дела в сотрудничестве с московскими купцами Шошиным и Иконниковым . Его финансовые успехи вызвали сильную неприязнь московских купцов, которые пожаловались, что Ноткин и другие проживающие в Москве белорусские евреи ведут дела нечестно. Москвичи подали городским властям прошение, где сообщали, что евреи с их контрабандой, обрезыванием монет и прочими мошенничествами стали причиной «всеобщего здешния торговли расстроения и совершенного упадка». В качестве самого отпетого мошенника они назвали Ноткина:

Один из их общества, Белорусский Жид, называемый Нота Хаймов, а более по простонаречию известный под именем Нотки, введя себя у публики (в Москве) разными ухищрениями и подлогами в знатной кредит и выманя чрез то у многих здешних купцов в долг товаров, ценою до пяти сот тысяч рублей, все оные выпроводил в разные им только одним известные места, а потом и сам со всем тем явно похищенным толь важным капиталом из Москвы скрылся за границу, оставя по себе следы жалостного многих купеческих домов разорения, из которых некоторые с печали померли, оставя бедных жен и детей без всякого пропитания, а прочие, лишась всего собранного многолетними трудами имения и кредита, сделались банкротами и лишились невинно честного имени гражданина, а иные также остались и с семействами своими в крайней нищете и бедности .

Купцы требовали выслать евреев из Москвы. Прошение дошло до Совета при Высочайшем дворе, где получило поддержку князя А. Р. Воронцова и в конце концов привело к тому, что 23 декабря 1791 года вышел указ, запрещавший евреям селиться и записываться в купечество за пределами Белоруссии. Это был первый указ, который резко ограничил еврейские права на проживание в России; именно он послужил основой для создания черты оседлости .

Несмотря на оказанный ему в Москве недружелюбный прием, Ноткин не вернулся ни в Шклов, ни на территорию черты оседлости. В 1797 году он при помощи личного влияния и связей сумел перебраться в Санкт‑Петербург, хотя тогда закон уже запрещал евреям селиться вне западных регионов Российской империи. Ноткин жил в столице под личным покровительством генерал‑прокурора Алексея Борисовича Куракина, которого Зорич попросил позаботиться о Ноте Хаимовиче, ибо тот «служил отечеству со всевозможным усердием» . В Санкт‑Петербурге полусекретно жило еще несколько евреев — по большей части шкловских и могилевских купцов, находившихся под протекцией российских чиновников. Екатерина II в одном из писем писала: «Их терпят вопреки закону, делают вид, что не замечают». Однако Ноткин был первым известным евреем, который открыто поселился в столице и тем самым обеспечил молчаливое общественное признание еврейского присутствия в Петербурге .

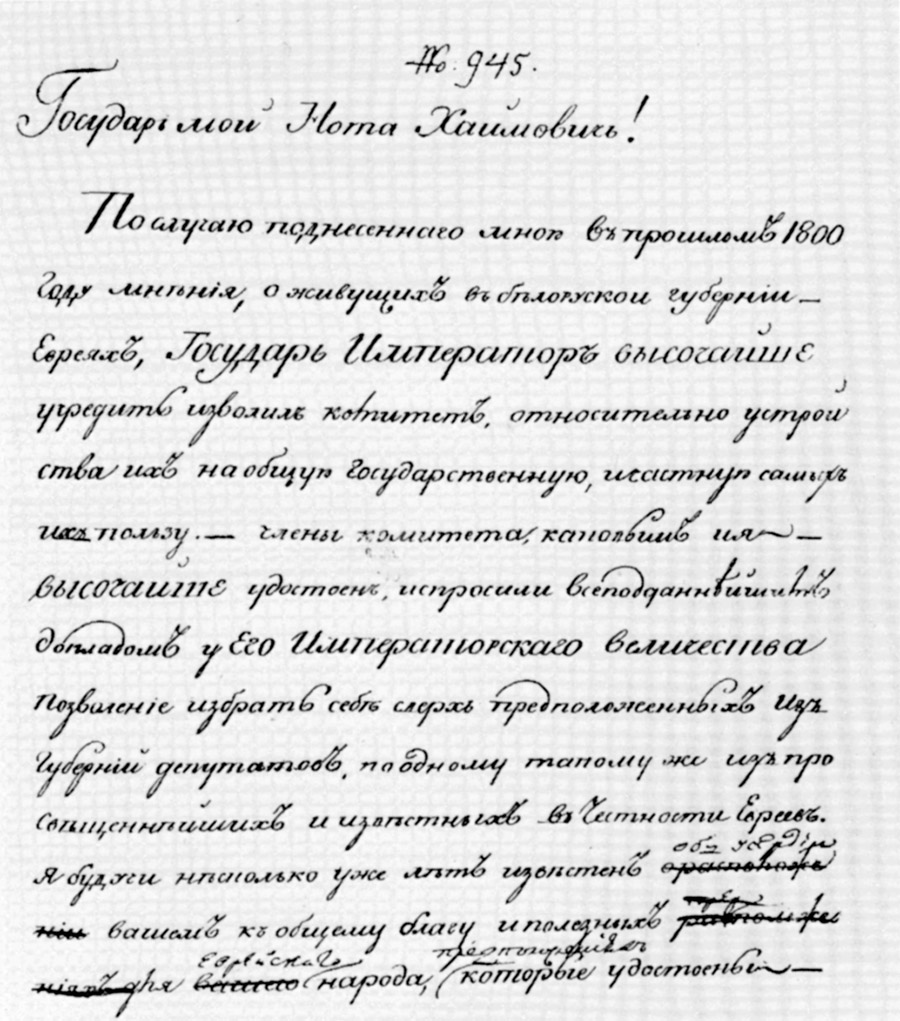

Последние годы жизни Ноткин провел в разъездах между Санкт‑Петербургом и Шкловом. В Белоруссии он и его сыновья управляли имением с 225 душами крепостных крестьян в селе Остров, владел которым адмирал Дерибас. Кроме того, в этот период у Ноткина сложились довольно близкие, хоть и непростые, отношения с князем Гавриилом Романовичем Державиным, которого направили в Шклов в 1799 году, чтобы разрешить сложный юридический спор между Зоричем и еврейской общиной. Ноткин представил Державину свой проект о том, как улучшить экономическое положение евреев, и тот пригласил его участвовать в Комитете о благоустройстве евреев (1802–1804). Однако из‑за резкой разницы во взглядах их отношения обострились, и Ноткин сблизился с другим членом Комитета, князем Виктором Павловичем Кочубеем, чье мировоззрение было более совместимо с его собственным

Направленные Еврейскому комитету предложения Ноткина о реформировании статуса евреев рассмотрены в главе 5.

.

История жизни Ноткина изобилует обширными связями в самых высших кругах российского дворянства. Он переходил от одного знатного покровителя к другому — от Зорича к Потемкину, затем к Куракину, Державину, Кочубею — и свои зрелые годы провел главным образом в тех регионах России, где не было организованных еврейских общин. За это время Ноткин усвоил язык, правила этикета и житейские знания настолько, что мог работать и жить в русской среде, и произвел приятное впечатление на многих сановников. В письме Куракину Зорич отозвался о нем так: «хотя и еврей, но преблагодарный человек».

Блистательная карьера побудила Ноткина взять на себя функцию основного политического лидера российского еврейства. Ходили многочисленные легенды о его деятельности в качестве штадлана — Ноткин использовал свои связи в Петербурге, чтобы спасать попавших в беду евреев. Вот каким он запечатлелся в народной памяти: «Имя Ноты‑штадлана произносили с почтением и благоговением не только в Могилевской губернии, но и во всех еврейских местечках России. Он был кем‑то вроде старейшины [наси]; в любой сложной политической ситуации его отправляли в Санкт‑Петербург». Вот два из документально подтвержденных достижений Ноткина: он добился освобождения р. Шнеура‑Залмана бен Баруха из‑под второго ареста в 1801 году и предотвратил изгнание евреев из Смоленской губернии в 1803 году .

Как и подобало «старейшине», Ноткин женил своего сына Шабтая на дочери самого почитаемого раввина Белоруссии — р. Арье‑Лейба Гинзбурга, Шаагат Арье .

Ноткин, его брат и сын принадлежали к числу десяти основателей петербургского еврейского похоронного братства. Создав его (в 1802 году) и купив землю под кладбище, община тем самым заявила о себе; для этого потребовалось немалое дипломатическое умение, учитывая, что евреям было запрещено жить в Петербурге. Вряд ли покупка земельного участка могла произойти без личного участия Ноткина. Сам он умер в Санкт‑Петербурге в 1804 году и был похоронен на том же общинном участке .

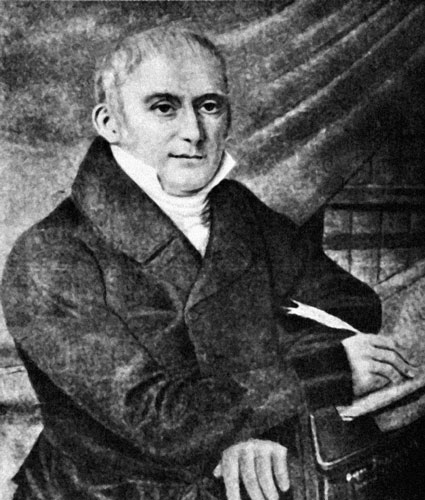

Интересную параллель к биографии Ноткина представляет история его друга и помощника Йеошуа Цейтлина (1742–1821). Потомок самой знаменитой шкловской семьи, Цейтлин, в отличие от Ноткина, был воспитан в традициях раввинистической учености и набожности; в юности он учился в минской ешиве Шаагат Арье. Его путь к успеху очень во многом был подобен ноткинскому: в русское высшее общество Цейтлин пришел через двор Зорича (его брат занимался импортом и экспортом товаров для Зорича в Риге); по торговым делам он сталкивался с берлинской еврейской общиной; он тоже служил поставщиком у Потемкина во время русско‑турецкой войны, чем заслужил признание и славу в правящих кругах. Но традиционное образование оставило на Цейтлине свой неизгладимый отпечаток; в нем уникальным образом уживались раввинистическая и русская культуры .

Поскольку Цейтлин пытался найти общий знаменатель для трех миров — еврейского религиозного, в котором он вырос, и европейского и российского, с которыми он столкнулся, будучи уже взрослым, — его привлек берлинский маскильский кружок. Известно, что во время своих визитов в Берлин он приходил в гости к Мендельсону, и услышанные там идеи вызывали в нем живой интерес. В конце 1780‑х он выдал младшую дочь за племянника главного раввина Берлина — молодого галицийского талмудиста по имени Абрам Перетц (1771–1833), жившего в то время в столице Пруссии. После свадьбы Перетц переехал в Шклов, но, как и его тесть, продолжал поддерживать связи с Берлином. Цейтлин и Перетц заказали по подписке восемь экземпляров Псалмов в немецком переводе Мендельсона (книга вышла в 1791 году), и Перетц лично профинансировал публикацию одной из наиболее противоречивых работ берлинских маскилов — сборника поддельных респонсов «Бсамим рош» [«Благовония раввина (Ашера бен Йехиэля)»], выпущенного его кузеном Шаулем Берлиным в 1793 году .

Цейтлин был первым в России еврейским деятелем, сочетавшим в себе, с одной стороны, знакомство с русской культурой и включенность в российскую повестку, а с другой — серьезное раввинистическое образование и религиозность. В период сотрудничества с Потемкиным, участвуя как подрядчик в строительстве городов и дорог Новороссии, Цейтлин не отодвигал на второй план и не скрывал своих раввинистических занятий. Его правнук, писатель Шай Гурвиц, на основе семейных воспоминаний описывает Цейтлина так:

Он сопровождал Потемкина как брат и друг… Кроме того, он получил от Императрицы знак почета — парадную форму с золотым галуном и сверкающими пуговицами, с палашом у пояса. Он носил ее, когда выезжал со своим товарищем, князем Потемкиным, осматривать вымощенные им дороги и построенные им великолепные здания. Он ехал верхом на прекрасном коне рядом с Потемкиным, и когда последний принимал от чиновников и народа различные прошения, мудрец р. Йеошуа Цейтлин принимал от раввинов и ученых письменные алахические вопросы о ритуальных законах, об агунах. Он сходил с коня и писал респонсы, стоя на коленях, а затем снова отправлялся в путь .

Его высшей наградой за верную службу России стал титул надворного советника, благодаря которому Цейтлин официально вошел в ряды русской аристократии. На иврите его называли «а‑сар Цейтлин», «князь Цейтлин». Вдобавок императрица подарила ему Устье — имение в Могилевской губернии с более чем девятьюстами крепостными крестьянами и великолепным дворцом .

После смерти Потемкина в 1791 году Цейтлин передал свои коммерческие дела Перетцу и поселился в Устье. Там он зажил как русский дворянин, окружил себя двором, изысканным и величественным, как у Зорича, — «в прекрасной местности с садами и виноградниками… Он сидел у себя во дворце подобно большим вельможам, среди множества комнат, полных богатств и предметов роскоши». Но, в противоположность дворам Шклова и Санкт‑Петербурга, в Устье не позволялось никаких социальных фривольностей, смешения полов, театральных или музыкальных увеселений. Это был еврейский двор, и атмосфера его была интеллектуальной и набожной. Вместо игр и театра — «библиотеки с книгами, старыми и новыми, древними и ценными, а также рукописями с алахическими и каббалистическими текстами; большой бейт мидраш, преисполненный святости, со старинными свитками Торы из Турции, написанными на пергаменте из оленьей кожи, и священными сосудами из серебра, золота и драгоценных камней» .

Взяв за образец русскую дворянскую культуру, Цейтлин стал покровителем еврейских литераторов. Он приглашал избранных ученых и писателей жить и творить в Устье — за его счет. В 1790‑х годах Цейтлин взял к себе на содержание двух ученых: р. Баруха Шика, вернувшегося в края своей юности, и р. Менахема‑Мендла Лефина (1741–1819), известного поборника еврейских социальных и культурных реформ, популяризатора наук и медицины. И Шик, и Лефин бывали в Берлине, посещали Мендельсона и его маскильский кружок. В умиротворенной обстановке Устья Шик занимался математикой, а Лефин писал свое пособие по этике «Хешбон а‑нефеш» [«Самоанализ»], частично основанное на работах Бенджамина Франклина (оно было издано во Львове в 1808 году). Лефин также учил внука Цейтлина, Гирша Перетца (родившегося в 1790 году) . Взяв этих ученых под свое покровительство, Цейтлин тем самым выразил солидарность с Гаскалой и ее идеалом — умеренной аккультурацией.

Но, веря в аккультурацию, он в то же время неизменно поддерживал традиционное раввинистическое образование. В 1803 году Цейтлин пожертвовал деньги на создание Воложинской ешивы и написал обращение, в котором призывал других филантропов помочь основателю ешивы, р. Хаиму из Воложина. Впоследствии он взял к себе на содержание р. Менахема‑Нахума из Чаус и р. Элиэзера из Слонима. Они жили в Устье как приглашенные ученые и писали комментарии и «новеллы» к Талмуду. После них в Устье останавливался главный талмудист Шклова, р. Биньямин Ривелес. Единственным произведением самого Цейтлина был комментарий к средневековому французскому алахическому кодексу «Сефер мицвот катан» [«Маленькая книга заповедей»] .

Почитатель как Мозеса Мендельсона, так и Виленского Гаона, Цейтлин оказывал финансовую поддержку последователям обоих, явно будучи уверенным, что их учения в основе своей совместимы.

Цейтлин с его необычным набором занятий (он был вовлечен в дела российского общества, интересовался Гаскалой и традиционной раввинистической культурой) считался одним из главных общественных и религиозных лидеров русского еврейства. У него не было официального общинного титула или должности, однако люди то и дело приходили к нему с серьезными вопросами и проблемами: «Каждый, кто был в отчаянии или испытывал злобу, каждый раввин с вопросом о ритуальных или гражданских законах, судьи и тяжущиеся — все приходили к его дверям». По имеющимся сведениям, члены общины проводили в Устье совещания о злободневных вопросах и спрашивали у Цейтлина совета о том, как добиться отмены того или иного антисемитского указа .

По‑видимому, в лице Йеошуа Цейтлина нашел свое воплощение зарождавшийся «идеальный тип» восточноевропейского еврея: лидер, сочетавший знание Торы, состоятельность и набожность с опытом в светской жизни, верностью государственным интересам и умеренной аккультурацией.

Великое противостояние: хасиды и митнагеды

Певец еврейского единства