Михаил Крутиков: «Были сотни идишских писателей, о которых сейчас никто не знает»

Профессор Мичиганского университета Михаил Крутиков — о том, как из атрибута местечковости идиш превратился в язык для избранных, о том, чем интересна идишская культура и почему она не вписывается в традиционные научные схемы, и о том, каковы экзистенциальные и исследовательские перспективы российской иудаики.

Язык не для всех

Я учился на мехмате, но математика меня перестала интересовать довольно быстро, и стало понятно, что закончить надо, но минимальными усилиями. А там была такая замечательная ниша, она называлась «история математики». Это была даже не кафедра, а кабинет истории математики, где можно было придумать себе любую тему. И я занимался Платоном, Пифагором, Эвклидом, еще греческий язык немножко учил для себя. В основном я проводил время в Горьковской библиотеке, там были очень хорошие книжки. А еврейские сюжеты меня тогда тоже интересовали, но, скорее, с мистической точки зрения, с точки зрения платонических фантазий, числовых построений. В первую очередь неоплатонизм, но поскольку он пересекается с каббалой, то и эти вещи меня тоже заинтересовали.

А потом я отправился учить иврит к Мике [footnote text=’Михаил Членов — этнограф, деятель еврейского движения, в настоящее время — декан филологического факультета Академии им. Маймонида, генеральный секретарь Евроазиатского еврейского конгресса.’]Членову[/footnote]. Он — замечательный преподаватель, потому что лингвист и прирожденный педагог, как мне кажется. Я у него проучился в общей сложности лет шесть, переходя из одной группы в другую, и там я со всеми познакомился. Мика (он сам об этом много рассказывал) занимал своего рода промежуточную позицию: с одной стороны, он был вовлечен во все это еврейское движение, с другой — вполне себе работал в Академии наук, у него были проблемы с властью, но он их как-то улаживал. И эта позиция была мне симпатична: что человек может своим умом найти свой путь и его придерживаться.

Когда — с 1980 года, после начала войны в Афганистане — отъезд резко сократили, в Москве скопилось много отказников и образовалась замечательная еврейская культурная среда: семинары проводили, приезжали всякие ученые иностранцы, читали лекции на самые что ни на есть изысканные темы. И было человек 50, кто знал иврит и мог слушать лекции и общаться.

Я уже прилично выучил иврит, сам немножко его преподавал, и тут оказалось, что иврит всякий может выучить, а вот идиш — это настоящий язык, и серьезные люди, кто действительно понимает, знают именно идиш. [footnote text=’Велвл Чернин — идишский поэт, этнограф, литературовед, деятель еврейского движения в позднем Советском Союзе, в 1990 году репатриировался в Израиль.’]Чернин[/footnote] и Семен Коляков, археолог, который с детства хорошо знал идиш, во время урока иврита перекидывались фразами на идише. И тут я понял, что идиш эзотеричен, он — язык не для всех. Все к нему относятся довольно пренебрежительно, но надо понимать, что на самом деле за ним стоит большая культура.

А Чернин был такой оголтелый энтузиаст идиша, и ему важно было создать движуху среди молодежи. Он работал в «Советиш [footnote text=’«Советская родина» — литературно-публицистический журнал на идише, издававшийся в Москве в 1961–1991 годах, единственный еврейский журнал в послевоенном СССР. ‘]геймланд[/footnote]», и ему пришла в голову идея сделать молодежный номер, а для этого нужна была молодежь, ему важно было показать [footnote text=’Арон Вергелис (1918–1999) — советский идишский поэт, прозаик, публицист, бессменный главный редактор журнала «Советиш геймланд».’]Вергелису[/footnote], что есть достаточно молодых людей, которые замечательно пишут на идише. А поскольку я знал немецкий, то и сочинил какой-то текст еврейскими буквами, вставляя ивритские слова по вкусу. Это была рецензия на немецкую книжку, там не было большого смысла — важна была форма, а не содержание.

Чернин его, конечно, переписал, а потом его напечатали. Чтобы в 1986 году напечатали твою заметку на идише, в «Советиш геймланд»! И дальше, в общем, дело пошло.

«Лахлуховедение»: иудаика как антропология

Еще была такая Еврейская историко-этнографическая комиссия. [footnote text=’Игорь Крупник — этнограф, антрополог, специалист по народностям Севера; деятель еврейского движения. С 1991 года работает в США.’]Крупник[/footnote] написал о ней длинный мемуар, который когда-нибудь выйдет под редакцией [footnote text=’Марк Куповецкий — демограф, этнограф, деятель еврейского движения, в настоящее время — директор Центра библеистики и иудаики РГГУ.’]Куповецкого[/footnote]. Я туда попал тоже через Мику. И там было еще больше людей, знающих идиш.

Михаил Членов. Москва. 1989 год

А другая группа была ашкеназско-еврейская. Они говорили: у нас масса евреев, говорящих на идише, — вот предмет для этнографического изучения. Но в отличие от первых, все они были носителями, а не профессионалами. Поэтому концептуально побеждало лахлуховедение.

У них была и легальная площадка, которую устроил Крупник в Географическом обществе. Оно в свое время было таким оазисом либерализма. У них было помещение в центре, а Крупник заведовал какой-то секцией и мог там устраивать семинары под кодовыми названиями. Например, был семинар про дисперсные группы, и там говорили про евреев, про ассирийцев, про старообрядцев. Там я впервые увидел [footnote text=’Михаил Гринберг — отказник, деятель еврейского движения, исследователь старообрядчества, в 1988-м репатриировался в Израиль. Создатель и ректор (в 1992–1995 годах) Еврейского университета в Москве, создатель и директор издательства «Гешарим — Мосты культуры».’]Гринберга[/footnote] — он делал доклад по своим полевым исследованиям старообрядцев. Приходила масса самих представителей этих групп, которые тогда в Москве были. Ассирийцы, например, приходили. В начале 1980-х все это было очень необычно.

Жалко, что из этого ничего особенного не вышло. Идея повернуть все еврейские штудии в сторону антропологии была продуктивная, у Членова и у Крупника был для этого серьезный потенциал, но они его так и не реализовали, потому что потом Крупник уехал, а Членов увлекся политикой. И получилось, что во всех еврейских штудиях сейчас доминирует история. А это, в общем-то, неочевидно, что история должна все рассказывать, антропология тоже имеет свой подход. Тем более что в Советском Союзе действительно было множество еврейских групп, а сейчас, в силу такого доминирования истории, они оказались совсем маргинальными — истории-то у них особо не найдешь. А тогда, когда все это еще было живо, можно было что-то сделать.

Еврейское возрождение глазами младшего редактора «Советиш геймланд»

С идишем тогда сложилась удивительная ситуация: все это есть у нас вот прямо здесь, и никто этим не занимается. Есть даже живая литература на идише, с парой десятков писателей. Я тогда к ней относился свысока — зря, конечно. И наконец, есть люди, которые все это хорошо знают. И когда в 1987 году я написал статью для второго молодежного номера «Советиш геймланд» про советского поэта Самуила Галкина — большая такая была статья, там выявлялись всякие религиозные сюжеты и мотивы (у Галкина масса этого, у него прямые цитаты из Талмуда, каббалы, не говоря уже про Библию), — то оказалось, что редактор «Советиш геймланд» вполне мог это понять, оценить. Оказалось, что напротив почтамта на улице Кирова в Москве, в редакции под вывеской на идише, сидят люди, которые все это, в общем, более или менее знают. Причем не по [footnote text=’Гершом Шолем — крупнейший исследователь еврейской мистики, автор классических трудов «Основные направления в еврейской мистике», «Шабтай Цви — мистический мессия» и др.’]Шолему[/footnote] или по каким-то там разработкам, а просто изнутри, из почвы.

Потом случилась перестройка. А «Советиш геймланд» очень долго держался, потому что там сидели люди опытные, понимали, что на такие провокации не надо вестись, а надо сидеть и держаться линии партии, а то понятно, кто будет крайним, если что. Но где-то в 1988–1989 годах Вергелис решил, что уже можно. И захотел устроить просвещение для молодежи, что-то по-русски печатать. И стал делать отдельный молодежный журнальчик. Сначала он туда взял [footnote text=’Геннадий Эстрайх — историк и идишский публицист и прозаик, профессор Нью-Йоркского университета, автор монографий «Soviet Yiddish» (1999), In Harness: «Yiddish Writers’ Romance with Communism» (2005), «Yiddish in the Cold War» (2008), а также книг прозы на идише.’]Эстрайха[/footnote]. У него родной язык — идиш, он знал литературу, сам писал и к тому же был совершенно замечательным организатором: как ответственный секретарь практически делал весь журнал. И они решили еще кого-то взять, и взяли меня.

Собрание редакционного совета журнала «Советиш геймланд». Главный редактор журнала Арон Вергелис (третий справа). Москва. 1970 год

В 1989 году Вергелис во второй раз пробил идишскую группу на Высших литературных курсах при Литинституте имени Горького. Там была такая форма обучения для писателей из провинции, как правило, членов Союза писателей, которые уже что-то написали, но не имели гуманитарного образования. Их привозили в Москву, платили им приличную стипендию и как-то окультуривали путем лекций и семинаров — но без особой нагрузки или давления. Эти группы набирали каждые два года. И Вергелис дважды сооружал еврейскую группу. Первая группа была в 1981–1983 годах — там шесть человек учились, в том числе Чернин. А в 1989-м набрали десять человек: пять через журнал и пять из Биробиджана. Был разный уровень знаний и разные интересы — людям из Биробиджана, я думаю, хотелось просто в Москву попасть, а потом в Израиль. Но все это тем не менее было довольно любопытно. Там нам замечательно преподавал идиш Шимон Сандлер, которого специально для этого выписали из Тирасполя. С ним всегда было очень увлекательно беседовать — о методике, грамматике и вообще обо всем. У него была очень богатая биография. Он родом с Западной Волыни, тогда это была Польша, окончил ивритскую гимназию «Тарбут» в Вильно, потом жил в Палестине, пока англичане его не выслали обратно в Польшу за то, что он стал коммунистом. Во время войны он был на «трудовом фронте» в Удмуртии и остался там преподавателем немецкого языка, защитил диссертацию о методике преподавания немецкого на удмуртском через русский. Он знал совершенно свободно, как родные, пять языков: иврит, идиш, русский, польский, немецкий. И на всех этих языках он знал поэзию, на идише и иврите у него даже были публикации. Но при этом он оставался коммунистом — настоящим, преданным.

Презрение к местечковости и его преодоление

Считалось, что в советское время про евреев нельзя было ничего открыто говорить, даже слова чуть ли нельзя было употреблять в печати, и если что-то появлялось на русском языке в каком-нибудь журнале, то вызывало необычайный ажиотаж — Рыбаков там, «Тяжелый песок», или Дина Калиновская, «О суббота!». Но при этом если на книжке было написано «перевод с еврейского», это сразу интерес гасило. Ну кому это нужно — понятно, советская, кондовая литература, все вычищено, ничего нету. На самом деле, если сейчас читать такие книжки — там масса всего интересного. Надо, конечно, понимать, что все эти писатели, во-первых, были сильно травмированы войной, во-вторых, после войны все они так или иначе пострадали — кто-то сидел, кого-то выгоняли с работы. Понятно было, что они свое еврейство будут прятать, шифровать, но они это делали очень умело, потому что писали для читателя, который это понимал, и понимал не на уровне каких-то исторических книжек, а на уровне личного опыта, исконного знания. Сейчас я с большим интересом перечитываю путевые очерки Гордона по местечкам Украины, исторические романы Иосифа Рабина, биографические вещи Шрайбмана.

Как ни странно, презрение к местечковости более характерно для Москвы, чем для Ленинграда. И у меня есть гипотеза, почему Москва так отличается в этом смысле. В Москве реальной местечковости было больше. Это связано со схемой расселения евреев в Москве. Москва была небольшая до революции и при советской власти начала бурно расти — кольцами. Сначала беженцы из Литвы и Белоруссии в начале первой мировой войны, потом после Гражданской, в основном с Украины, приезжали и заселяли эти кольца. Со временем они как-то смешивались, но тем не менее определенные ядра оставались. Марьина роща — самое значительное ядро, там даже построили синагогу уже при советской власти. Потом Томилино-Малаховка, трикотажные фабрики, кооперативы, рынки — все это как-то связано одно с другим и с сохранением традиционного уклада. Можно выделить несколько таких колец, поясов «местечковости» вокруг Москвы. Ближнее кольцо, которое уже вошло в Москву: Марьина роща, Черкизово, Перово. Следующее — Салтыковка, Малаховка, Тайнинская. И чем дальше зона от Москвы, тем более она местечковая.

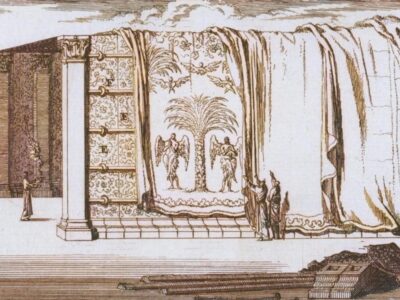

В 1980 году я провел одну зиму в Малаховке, на даче у моей тети. И ходил там в синагогу время от времени. Они-то хотели, чтобы я ходил чаще, потому что им нужен был миньян. И там я впервые увидел такую местечковую синагогу, когда старики с утра с авоськами с талесом, с тфилин, в темноте со станции идут, потом они молятся «бу-бу-бу-бу», потом они делают какой-то лехаим, если у кого-то йорцайт, заедают это лекехом, разговаривают на идише, какие-то сплетни пересказывают, которые я в упор не понимал, и там сидишь — ушами хлопаешь.

В малаховской синагоге. 1985 год

Для московских евреев, относящих себя к интеллигенции, все это было еще близко и им не хотелось с этим ассоциироваться. По-русски об этом замечательно написано у Горенштейна в пьесе «Бердичев», а на идише у Тевье Гена есть рассказ о том, как в Черкизове, уже в новом доме, живет еврейская семья, и мама посылает сына за дедушкой в синагогу в Йом Кипур, потому что дедушка там целый день молился, ослаб, и надо поехать и привезти его домой. И очень здорово переданы ощущения этого мальчика, которому надо отыскать в синагоге дедушку, его там сразу же пытаются просватать, и ему это все очень неприятно.

А в Ленинграде не было такой модели расселения. Там заселяли огромные коммунальные квартиры и так и оставались в них жить. Жили в основном в центре, но рассеянно. У них местечковость ушла раньше, они очень быстро освоили петербургский высокий культурный стиль. И вот на эту высокую культуру был полностью ориентирован [footnote text=’Михаил Бейзер — ленинградский отказник, деятель еврейского движения и подпольного образования, с 1987 года в Израиле, историк, преподаватель Еврейского университета в Иерусалиме, сотрудник «Джойнта».’]Бейзер[/footnote] в своих изысканиях про еврейский Петербург. Для него это в первую очередь следы прежней имперской еврейской интеллигенции, уцелевшие потомки со своими архивами и воспоминаниями, и его задача была в том, чтобы до них добраться и воссоздать картину этого замечательного имперского еврейского центра. А потом появился [footnote text=’Илья Дворкин — деятель еврейского образования, создатель (в 1989 году) и ректор Петербургского еврейского университета, с 1998 года в Израиле, сотрудник Еврейского университета в Иерусалиме.’]Дворкин[/footnote], который, видимо, через это тоже прошел, но они с Бейзером быстро разошлись, потому что Дворкина петербургская русско-еврейская интеллигенция интересовала гораздо меньше — его интересовали хасидские местечки, а там — всякая реальная работа: расчистка кладбищ, реконструкция, поиск следов, запись нигунов. Мы все читали Бубера, знали, что был такой Баал-Шем-Тов, но никому не приходило в голову искать следы реального Баал-Шем-Това. А Дворкину это пришло в голову, он взял и поехал в Меджибож. И оказалось, что там есть могила Баал-Шем-Това, она, конечно, поросла кустами, но с этим можно работать. И могилы других цадиков. В общем, весь этот хасидизм у нас тут — лежит буквально под ногами. Дворкин дневник вел — у него в архиве сохранились эти походные тетради — о том, как он открывал для себя Баал-Шем-Това: первый год, второй, потом привлекал все больше и больше народу. Наверное, несколько сот человек в Ленинграде сквозь это дело прошли. И, пожалуй, осознание вот этой еврейской культуры как материальной реальности ко мне пришло через знакомство с дворкинской ленинградской группой в 1988 году.

Но Дворкина интересовал прежде всего ранний хасидизм. Никакая советская власть, никакой еврейский колхоз, никакой фольклор — все это его совершенно не волновало. И для того чтобы осознать, что при советской власти тоже было много интересного, потребовалось еще лет десять, и за это время те, кто мог что-то рассказать, либо уезжали, либо умирали. Но так всегда в антропологии: осознание важности материала приходит слишком поздно.

У идишских писателей было другое понятие литературы

Говоря о качестве идишской литературы, надо иметь в виду несколько вещей.

Сейчас вообще в литературе многое меняется. Все сообщество, которое читает книжки, разбивается по интересам. Я не хочу сказать, что, например, Дер Нистер должен стать частью школьной программы, но есть достаточно много людей, которые, читая «Семью Машбер», смогут что-то для себя понять. Я с этим романом провел много времени и вижу, что из него можно получить. Это роман во всех смыслах уникальный. Что бы мы без него знали о брацлавских хасидах Бердичева и вообще о Бердичеве как мистической столице еврейского галута? Он нам картину мира расширяет.

Многие эти книги, та же «Семья Машбер», писались и издавались с трудом. Дер Нистеру не хватало времени и денег, а книге не хватало редактора. Если бы все шло как положено в советской литературе, роман мог бы пройти через хорошего литературного редактора и его можно было бы сделать лучше. Потом, надо учитывать, что мы читаем эту литературу в переводе. В частности, перевод Дер Нистера не очень удачный. И вообще, при переводе многое стирается, поскольку все-таки язык такой своеобразный, он сразу предполагает много игровых моментов, которые, как мне кажется, невозможно перевести.

Идишские писатели писали многослойно. У них, начиная с Менделе, было другое понятие литературы. Они, конечно, учились на образцах русских или европейских. Менделе знал их буквально наизусть и очень тонко все это использовал, но литературу они мыслили как такую традиционную еврейскую экзегезу, состоящую из разных слоев, где реалистический должен сопрягаться с символическим и еще мистический должен просвечивать. Эта литература на каких-то других принципах основана, я думаю.

Этот принцип многоуровневости замечательно сформулирован у Менделе в предисловии к роману «Кляча» — как этот роман надо читать: там такой уровень, тут такой. И все это, конечно, с иронией. Вообще, совершенно замечательный роман! Откуда он все это взял, сидя в Житомире? Этот странный постмодернистский персонаж — стремящийся к просвещению местечковый еврейский интеллигент, у которого от избытка русской культуры помутняется сознание, и его начинают преследовать кошмары, мешающиеся с реальностью: какой-то Азазел, который вокруг земного шара облетает и показывает всякие грядущие ужасы. И все это уже в 1873 году было написано. Еще никакого Пелевина, никакого Павича, никакого Кортасара, даже Булгакова не было. Единственным, кто оценил значение этого романа, был царский цензор, запретивший публикацию русского перевода в «Восходе».

Потом, надо учитывать контекст. Например, роман Шолома Аша «За веру отцов» интересен именно тем, как Аш все повернул. Он, конечно, взял из хроник хмельнитчины, из Натана Ганновера, какие-то вещи один в один. Но он писал роман в 1919–1920 годах — это все чистая реакция на погромы Гражданской войны на Украине. Причем не просто реакция на погромы, а, как показывают современные исследователи, еще и скрытая критика американского еврейского истеблишмента за его слабую реакцию на эти погромы. То есть роман важен именно своей злободневностью — если мы хотим понять, как себе представляла прошлое еврейская интеллигенция в 1920 году. Аш вообще был очень смелым и актуальным писателем и чутко реагировал на все запросы времени. Он создал довольно много скандалов вокруг себя, вполне сознательно. Например, скандал с постановкой на Бродвее его пьесы «Гот фун некоме» — «Бог мести», когда его выслали из Америки за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Второй скандал — с христианским романом «Человек из Назарета», за который его подвергли остракизму и выгнали из газеты «Форвертс».

А потом, ну что такое великая литература? Канон размывается, мы смотрим по сторонам — на второй-третий ряд, а может быть, он и не второй, может быть, он просто другой. Есть же еще такой момент — этический. Никто этого не читает, поэтому надо это как-то продвигать.

Разговор об идише ведется в основном по-английски

Я впервые попал в Америку в 1988 году, довольно странным образом. К нам в гости пришел наш друг и сказал: поехали в Америку! А у меня было уже четверо детей. И я сказал: ну, поехали в Америку! Это был такой странный момент, когда без особого объявления об изменении порядка выезда вдруг стали выпускать в гости за границу — достаточно было любой фиктивной бумажки. Мой друг принес мне какое-то приглашение, я пошел с ним в ОВИР — и мне выдали паспорт. И мы поехали в Америку. Он сразу получил работу в университете, а я остался сам по себе. Благо было где жить — в Бостоне и в Нью-Йорке. И в Бостоне я с разными великими учеными встречался, звонил им по телефону, говорил: я такой-то, занимаюсь тем-то, у меня такие-то статьи вышли в «Советиш геймланд», а вы чем занимаетесь? И они, как правило, соглашались встретиться. И тогда я понял, что вот на английском я говорю — ну, все тут говорят; на иврите я говорю — ну хорошо; а когда выяснялось, что можно говорить на идише, — вот тут действительно возникало какое-то взаимопонимание, они начинали вспоминать свое детство… Таким образом я попал в [footnote text=’Еврейская теологическая семинария (Jewish Theological Seminary) Америки в Нью-Йорке, академическая структура консервативного иудаизма.’]JTS[/footnote], познакомился с [footnote text=’Дэвид Роскис — идишист, исследователь восточноевропейского еврейства, идишской культуры, Холокоста, профессор Еврейской теологической семинарии.’]Роскисом[/footnote] и [footnote text=’Дэвид Фишман — профессор еврейской истории в JTS, автор работ по восточноевропейскому еврейству, содиректор Центра библеистики и иудаики РГГУ.’]Фишманом[/footnote], они меня замечательно приняли, собралась целая группа людей, разговор шел, конечно, на идише. Меня тут же привели в [footnote text=’Идише висеншафтлехе организацие (Идишская научная организация, позднее — институт) — организация, курирующая исследования языка идиш, идишской литературы и культуры, с филиалами в разных странах и центром в Вильно, с начала второй мировой войны — в Нью-Йорке.’]ИВО[/footnote], стали спрашивать, кто такой Крупник, Чернин, что за люди, — все это их очень интересовало.

В гостях у Виктории Мочаловой. Сидят: Елена Лунина, Леонид Мацих, Елизавета и Олег Будницкие, Рашид Капланов. Стоят в первом ряду: Софья Шуровская, Виктория Мочалова, Людмила Чулкова; во втором ряду Владимир Петрухин, Дмитрий Фролов, Михаил Крутиков. 1990-е годы

Этот проект с РГГУ в каком-то смысле действительно был воплощением всех мечтаний — и Историко-этнографической комиссии, и Высших литературных курсов, и всех ивритских подпольных занятий. Я считал, что нужно учить студентов именно в рамках нормального учебного заведения, желательно хорошего, не придумывать что-то свое — маленький еврейский университет, а чтобы это было частью целого, чтобы люди не только учили еврейское, а получали нормальное образование, нормальный диплом, нормальную работу. Мне казалось, что если дело открыть, то будет поток желающих — хороших студентов, они будут учиться и дальше работать. Мне кажется, отчасти так и вышло, хотя желающих оказалось меньше, чем я думал.

Но сам я получил новую работу в Оксфорде, связанную уже чисто с идишем. Гена Эстрайх, с которым я работал в «Советиш геймланд», уехал в Оксфорд, написал диссертацию по советскому идишу, и они там создали такой маленький Institute for Yiddish studies. И это выглядело более заманчиво, потому что это был идиш, и Оксфорд, и дети, и все вместе. И я решил, что бросаться Оксфордом не стоит.

Когда ты пишешь по-английски, ты участвуешь в разговоре с большим количеством людей, которым эта тема интересна. А об идише весь разговор ведется в основном по-английски. А если написать книгу по-русски и ее не переведут на английский — а не переведут, потому что это большая работа и стоит денег, — никто о ней не узнает. То есть, прежде всего, важен язык, ну и вообще — включенность в этот мир, конференции, разговоры.

Пресловутый методологический затык в российской науке связан, как мне кажется, с тем, что сама система организации знания и образования построена по немецкой схеме XIX века. В филологии есть классики, набор текстов — всё прочтите, потом можете сами что-то где-то поднакопать. То же с историей. Вас учат тому или другому, пересечений никаких нет, порядок и набор знаний четко определены много лет назад. Эти дисциплины даны сверху, и в них есть магистральные пути. В Америке система построена в каком-то смысле на противоположном принципе, здесь меньше определенности, больше риска и свободы. Вот в России предполагается, что человек защитил диссертацию и, если ему повезло, он остается на кафедре и вырастает в профессора и всю жизнь проводит, скажем, в МГУ. В Америке это случается очень редко и считается неприличным даже. Если человек защитился в этом университете, он не может там получить работу сразу после защиты. В Америке идея не в том, чтобы пестовать устойчивые научные школы и направления, передавая традиции от учителя к ученику, а наоборот, все время их перемешивать, добавлять что-то новое. Особенно в нашем [footnote text=’Мичиганский университет в Энн-Арборе.’]университете[/footnote] всякая междисциплинарность приветствуется. Один человек с какими-то идеями начинает что-то двигать, но он может уйти, умереть, заняться чем-то другим, и это направление заглохнет, его начинание кончится ничем. А может, наоборот, подняться и получить последователей в других местах. Как старт-ап. В этом нет ничего плохого, если не получилось. Надо все время пробовать.

А иудаика, особенно идишская, если просто описывать и систематизировать явления — такие-то периоды, такие-то тексты, — интересна только тем, кто в этой теме сидит. Но если к ней прикладывать какие-то другие идеи, то окажется, что оттуда можно вынуть массу интересного.

Вот Меир [footnote text=’Герой монографии Михаила Крутикова «From Kabbalah to Class Struggle: Expressionism, Marxism, and Yiddish Literature in the Life and Work of Meir Wiener» (Stanford University Press, 2010).’]Винер[/footnote], последний завкафедрой еврейского языка и литературы в Московском пединституте, как раз пример человека, который ни в какую такую каноническую схему не укладывается, у него не было даже высшего образования. Но если взять все, что он делал: родился и вырос в Кракове, учился в Швейцарии, жил в Вене, Париже и Берлине, написал серию работ по еврейской средневековой мистической литературе по-немецки, составил антологию постбиблейской литературы на иврите, эмигрировал в СССР и написал на идише марксистскую историю еврейской литературы XIX века, несколько романов, и еще разрабатывал теорию соцреализма — получается фантастическая картина. Получается, что один человек за 20 лет мог все это завершить, а потом еще уйти добровольцем на фронт и погибнуть в 1941 году. Куда это все вписывается? Он не Лотман, который в одном месте сидел и придумал целую большую науку, не Тынянов, не Жирмунский — он не сидел в одной области, не работал в рамках одной культуры, языка, традиции. И таких персонажей было много, особенно в межвоенный период. Были фантастические люди, которые совершенно выпали из контекста, потому что нет очков, сквозь которые на них посмотреть и увидеть их во всей многомерности.

Потом, в тот же межвоенный период идиш был языком довольно активного общения между Советским Союзом и заграницей, прежде всего США. Русская культура за границей была по определению эмигрантской и антисоветской. На идише, наоборот, она была довольно дружественной; сюда приезжали писатели и журналисты, все они были из России родом, многие из них были в прежней жизни революционерами, советские авторы тоже активно печатались в Польше, США, Аргентине, на идиш переводилась и русская советская литература. В Буэнос-Айресе один и тот же человек переводил на идиш Сервантеса и Веру Кетлинскую, еврейские газеты в 1950-х годах писали о Борхесе и Галине Николаевой. Вот для этого тоже интересно придумать некую схему, понять, как эта транснациональная культура существовала в мире, где все было очень сильно разделено, как эти люди между собой общались, как они друг друга понимали и как это у них укладывалось в головах.

То есть тут много интересных вопросов, связанных с методологией. Сам материал таков, что ему нужен свой подход — гендер, диаспоральные теории, теории маргинальности, — потому что если к нему прикладывать традиционный дисциплинарный подход, то получится скучно.

Если говорить о гендере, то очень интересная тема — место женщин в идишской литературе. Например, в Нью-Йорке были модернистские группы, авангардные, очень передовые, и они были чисто мужские. Конечно, у них были жены и любовницы и множество связанных с этим проблем. При этом было довольно много интересных писательниц, которые тоже активно присутствовали в литературе. Но если та, «мужская», литература была модернистская, то эта, «женская», была просто модерновая — они ориентировались на современные европейские образцы. Вообще, еврейские женщины гораздо лучше разбирались в европейской культуре — в силу особенностей еврейского образования. Есть заповедь учить сына Торе, и его учат Торе по накатанной схеме — дома, в хедере и так далее. Про дочерей ничего не сказано: хочешь — учи, не хочешь — не учи, но понятно, что как-то учить их надо, и для девочек в России начиная с 1830-х годов была создана сеть частных начальных и средних школ, которые готовили их к гимназии, соответственно, у них был совсем другой уклон. То есть эти девушки, если принадлежали к среднему классу, а таких становилось все больше, выходили образованными, но совсем не в традиционном еврейском смысле. Они научались русскому, польскому, немецкому, французскому и умели писать на идише. А ведь учить письму не входило в заповедь — сына надо было учить Торе, а не учить писать; это был отдельный навык, который не входил в обязательный набор. А девочек нужно было учить писать — полезный практический навык. Поэтому многие женщины умели писать лучше, чем мужчины, — конечно, на идише, поскольку ивриту их обычно не учили. И когда у них появлялась возможность проявить себя в литературе, они ею активно пользовались. Они осваивали всякие современные европейские жанры — дневник, эпистолярный жанр. Сейчас такие авторы выкапываются феминистскими критиками, но они на это смотрят изолированно: смотрите, вот женщина, написала вот какой роман! Мне кажется, это тоже надо включить в некую общую схему.

Еще очень важна их роль читательниц как потребительниц и вдохновительниц, участниц литературного процесса, но необязательно творцов. Предполагалось, что мужчины пишут, а женщины читают. То есть никак нельзя исключить женщин из литературного процесса, хотя видимая доля их участия, конечно, очень невелика.

С другой стороны, нельзя забывать о популярном в начале ХХ века стереотипе феминизированного еврейского мужчины. Этот стереотип был силен и в идишской литературе, и в ивритской, которая была уж совсем мужская, там и читатели были мужчинами. То есть если гендер отделить от биологического пола, то окажется, что еврейская литература далеко не тотально мужская. Это все тоже надо исследовать.

Идишская Атлантида

Мне однажды нужно было написать обзор идишской литературы для энциклопедии ИВО, 6 тыс. слов. Кроме того, там должны были быть статьи отдельно про поэзию и прозу и биографические статьи на разных авторов. А еще я собирался сделать списочек менее известных авторов, фамилий на 50, по паре строк на каждого. Для этого я стал смотреть восьмитомный Лексикон еврейской литературы. Критерий был такой: человек должен был жить в Восточной Европе, писать на идише и выпустить хотя бы одну книгу. И оказалось, что таких людей просто сотни — тех, о ком я никогда не слышал. И уже нет в живых тех людей, которые бы все это знали и читали. А человек, может быть, несколько книг написал, десятки книг написал, один автор пятьдесят романов на идише написал — а в истории остался как второстепенный ивритский поэт! И они не просто сидели в своих местечках — многие были учеными, много ездили по миру, понимали массу всяких культурных контекстов. Огромнейшие есть дыры в изучении идишской культуры. Очень мало даже биографий. Тот же Шолом Аш: жил в Петербурге, Варшаве, Ницце, в Америке, Израиле; скандалы, успех, деньги, чуть не получил Нобелевскую премию, одних романов написал штук двадцать, а всего сочинений томов на сорок наберется. А никакой биографии даже близко нет.

Недавно была статья в «Иерусалимском журнале» о последнем проекте Цветаевой — сборнике переводов из еврейских поэтов Галиции. Когда заняли Восточную Польшу в 1939 году, нужно было и эту литературу как-то включить в советский контекст, хотя из-за войны книжка так и не вышла. И там есть несколько очень интересных имен, о которых Цветаева особого понятия не имела. С ее точки зрения, вероятно, это просто некоторая экзотика, заказная работа. А на самом деле каждый из этих поэтов связан с самыми разными темами, один учился в Венском университете, другой работал врачом во Львове, все они жили в нескольких культурах. Два шага от любой фигуры в Восточной Европе — и возникает идишский пласт. Я думаю, нам сейчас просто очень трудно представить, сколько там было евреев до войны, как они были повсюду, как активны они были и какая часть европейской культурной жизни — если взять Восточную и Центральную Европу, да и Западную тоже — соприкасалась с идишем. И весь этот пласт из массового культурного сознания совершенно вымылся.

Что такое евреи в России и кому они нужны

Скорее всего, российская иудаика будет как-то продолжаться. Прежде всего как изучение рукописей и архивных материалов. Есть единицы хранения, к ним нужен хранитель, каталогизатор, библиограф. Эти люди начинают копаться, изучать, писать; это востребовано и на Западе.

А вот насчет интересных идей и какой-то новизны — тут есть одна проблема: непонятно, что такое евреи в России, кому они нужны и зачем. Эту мысль хорошо сформулировал как-то в разговоре Валера [footnote text=’Валерий Дымшиц — этнограф, идишист, переводчик, преподаватель Европейского университета в С.-Петербурге.’]Дымшиц[/footnote]. Что такое евреи в Польше, на Украине, в Белоруссии, Литве, Молдавии — понятно, без них нельзя осмыслить историю этих стран, надо их как-то туда вписать. Лучше всего это видно в Польше, где иудаика находится в таком приподнятом состоянии, изучают и хасидизм, и идиш, и польско-еврейскую культуру. И в этом есть свой идейный и политический аспект, как правило, леволиберальный: мол, мы пишем некую альтернативную историю, не польско-католическую, не мононациональную, а мультикультурную. Показываем, что евреи — такие же поляки, как мы. В этом есть какой-то пафос, есть осознание вины и ответственности, есть проблема с коммунизмом, есть множество вопросов, на которые так или иначе надо отвечать, иначе это сделают оголтелые патриоты. И есть люди, которые замечательно работают, прекрасно выучивают еврейские языки, полностью инкорпорированы в западную систему, поскольку это все Европейский союз, они легко туда-сюда ездят, получают стипендии, учатся в Германии, Англии, но при этом они часть польского научного и интеллектуального ландшафта. [footnote text=’Мартин Водзинский — историк, специалист по евреям Силезии и польскому еврейству XIX века, заведующий кафедрой иудаики Вроцлавского университета.’]Водзинский[/footnote], когда был у нас в Энн-Арборе, сказал, что ему очень нравится, что темы, которыми они сейчас занимаются, востребованы не на Западе, а прежде всего в самой Польше. То есть иудаика уже органичная часть польской гуманитарной науки. Мы его спрашивали, кто идет в иудаику. Он сказал, что это довольно своеобразный набор: с одной стороны, это люди леволиберальные, антиклерикальные, с другой — ищущие католики, которым интересны корни христианства. Они все поляки, хотя кто там еврей по бабушке — трудно понять: ведь известно, что спаслось гораздо больше евреев, чем мы знаем, причем многие никогда не признавались; многие поляки не знают, кем были их предки.

Польша — это успешный пример того, как реализовалась национальная иудаика. В Литве все беднее, труднее, но они тоже что-то такое пытаются делать, смотря на Польшу. А вот если взять Российскую Федерацию как некое национальное образование, то там особых евреев в прошлом нет. То есть были, конечно, интеллигентные евреи в столицах, но это сравнительно небольшой слой с «тонкой идентичностью» и неглубокой историей. Евреи оказываются имперским наследием, дореволюционным или советским, но не российским. И вот вопрос, насколько в нынешнем российском обществе, которое, как мне кажется, все больше склоняется к некоей аутичности по отношению к окружающему миру, интересна мультикультурная история Украины, Белоруссии или Польши, насколько это актуально для публичного дискурса.

На этом фоне очень любопытно, конечно, возникновение еврейских музеев. Причем Москва здесь следует за западной модой. До середины ХХ века люди в основном узнавали о прошлом из романов. Потом — из исторического нон-фикшна, научпопа. А сейчас — все больше из кино и из музеев, мультимедийных. Это не так очевидно в России, как в Америке и Европе. Невозможно представить себе европейскую столицу без навороченного еврейского музея. Началось все в Берлине, сейчас сделали еврейский музей в Варшаве с огромным размахом, и вот в Москве открыли самый технически инновационный музей в стране. Но тут возникает вопрос. Вот коллекционер покупает картины, хранит картины, выставляет их на выставках, и они растут в цене. А тут что? Айпады как автомобили — теряют в цене в момент покупки. Такой музей надо постоянно обновлять по последнему слову техники и музейной науки — ведь невозможно себе представить мультимедийный музей, наполненный компьютерами 10-летней давности, — а при этом никаких экспонатов, которые растут в цене, там нет. То есть такой музей не приносит дохода, напротив, требует новых вложений.

Как бы то ни было, за несколько лет в Москве возникли два музея, возникли с огромным вложением средств — в образование никогда столько денег не вкладывали. Не знаю, как дело дальше пойдет, но пока получается, что музей — центральное место развития российской иудаики.

В исследовательском смысле из того, что здесь делается, мне кажется, самое перспективное — это группа в питерском Европейском университете, их попытка новой антропологии, стремление ухватить то, что еще есть, вытащить последние остатки не столько из книг, сколько из людей, и связать это с уже наработанной историей. Вот это соединение антропологии с литературой и историей могло бы, мне кажется, создать какую-то оригинальную здешнюю школу. Причем изучаться должны самые разные поля, любая маленькая группка или сообщество — это уже объект для изучения, как это делается в современной американской антропологии: скажем, выпускники 57-й школы, или израильтяне, которые приехали сюда и многого добились, причем именно как израильтяне, или какие-то восточные еврейские группы, связанные с торговлей. То есть совершенно разные профессиональные или культурные группы, которые не видны, не бросаются в глаза, но при этом являются частью повседневной жизни. И не только описать их методами «включенного наблюдения», но и добавить к ним культурные слои — есть, я думаю, десятка два писателей, которые на эту тему так или иначе пишут. Создать такую карту постсоветского еврейства: Москва, Киев, Баку, Вильнюс, Бессарабия, Биробиджан и диаспора в эмиграции, конечно. Причем это невозможно сделать в виде книги, это должна быть такая мультимедийная вещь, чтобы в любую точку можно было уйти.

Правда хорошо, а мир еще лучше

Конец традиции