Ликбез

Не думаю, что был в нашей стране еще один такой народ, представители которого настолько мало о себе знали. Я был знаком в московских школах и дворах с детьми татар, украинцев, грузин, поляков, армян и немцев. Все они хоть что‑то знали о своих. А их родители знали гораздо больше. Мы же не знали ни‑че‑го! Абсолютно. Ни языка, ни письменности, ни даже букв. Ни своей истории, ни своей религии, ни родословной, ни обычаев. Вообще — горништ!

Между тем мы все были правнуками людей, которые по‑го‑лов‑но с пяти лет учились. Читать, переводить и понимать тексты тысячелетнего и трехтысячелетнего возраста. То есть текст Торы, полученный нами три тысячи лет назад, прокомментирован человеком, жившим тысячу лет назад. И еврейские дети учили все это в оригинале. К слову, «не лепо ли ны бяшет, братие?» написано только 800 лет назад. Извозчики, кузнецы и домохозяйки помнили сотни и сотни изречений мудрецов талмудической эпохи и цитировали их в повседневной жизни. Мой прапрадед, отставной солдат, прочитал, я уверен, больше книг, чем мой папа‑журналист. Моя прабабушка, мать 12 детей, знала досконально сложнейшие законы Песаха, шабоса, кашруса и ниды.

Короче, подходящего сравнения не нахожу, но представьте, что все гроссмейстеры Советского Союза забыли, как ходит пешка, все доктора физматнаук не могут перемножить два на два, все офицеры Красной армии вдруг запамятовали, какой рукой отдавать честь, а птицы на одной шестой части суши разучились летать…

О том, что я еврей, я узнал в пять лет от детей во дворе. Лет с двенадцати я получал крупицы информации, скорее не крупицы, а молекулы, причем главным образом не от родителей. О том, что у евреев какие‑то свои обычаи: бабушка на похоронах дедушки говорила, что у евреев шапки не снимают. О существовании языка идиш и о том, что он похож на немецкий. Шепотом о том, что есть Государство Израиль. Об артисте Михоэлсе, когда он поет черному младенцу на идише в кинокартине «Цирк». От дедушки, шепотом в ванной, об обрезании. От бабушки, тайно, о маце, что это такое еврейское печенье.

К возрасту бар мицвы, которой у меня, разумеется, не было, мой еврейский словарный запас составляет порядка десятка слов — лехаим, азохнвей, киндер…

Я находил дома на книжных полках Шолом‑Алейхема, Переца и Фейхтвангера. Слушал вместе с бабушкой и дедушкой магнитофонные записи сестер Берри, «Скрипача на крыше» и просил перевести мне содержание. Читал роман Анатолия Рыбакова «Тяжелый песок».

Как‑то папа принес домой протестантскую Библию на шесть дней. И дал ее на двое суток мне! Я успел прочитать только Ветхий Завет.

После седьмого класса, а я занимал призовые места на районных олимпиадах по математике и физике, по совету родителей я поступил в физматшколу № 179. Там был большой конкурс, летом шли собеседования и экзамены, но меня взяли. Я попал в восьмой «В», «физический», там были 18 мальчиков и не было ни одной девочки, шесть евреев явных и три скрытых. В школе вообще треть евреев и среди учеников, и среди учителей. Да и остальные две трети в основном вольнодумная интеллигенция. Политические анекдоты, обмен самиздатом. Стыдно, если ты не читал Солженицына, Войновича, «Мастера и Маргариту» Булгакова. На уроках истории поднимались острые темы, и никого после этого не исключали из комсомола. На литературе в восьмом классе я, стоя у доски, весь урок декламировал поэму Галича «Кадиш». Учительница Лина Давыдовна Гершензон и мои одноклассники, одни мальчишки, плакали. И это 1978 год.

Десятиклассники ходили в еврейские праздники на Горку, то есть в синагогу. А мы, восьмиклассники, даже не знали, где она…

Мой сосед по парте — Илюша Литвак. Светло‑золотистый мальчик‑одуванчик из суперинтеллигентной семьи. Умный, аж жуть. У него был дедушка, которому за семьдесят, и он таки знал еврейский алфавит, потому что в детстве учился в хедере. Я попросил Илюшу, чтобы мы пошли в гости к дедушке и он нас научил. Вместо этого тот написал на тетрадном листке еврейские буквы и их русский эквивалент. На уроке химии мы с товарищем штудировали эти иероглифы… Теперь я буду вести в своем еженедельнике записи русскими словами, но буквами алеф‑бейс, и отец ничего не поймет!

Кстати, об отце. Он был строгим. Со мной, не с дочерьми. Я был поздним сыном фронтовика. Мужское воспитание. Работал он по большей части дома, за исключением редакционных дней и командировок. Так вот, первое религиозное чувство, свое первое обращение к Б‑гу, я датирую где‑то пятым классом: я шел из школы, на ходу молясь, чтобы папы не оказалось дома. Ведь если он там, дом наполнен трубочным дымом и стуком массивной железной «Эрики», гулять мне уже не пойти, надо сначала делать уроки. Да и дневник придется показывать…

Как‑то в начале восьмого класса мы с Илюшей Литваком решили прогулять пару уроков и пойти на поиски синагоги. Мы знали только то, что она где‑то возле метро «Площадь Ногина». А школа наша — в Георгиевском переулке, в квартале от Большого театра. И вот мы в вестибюле станции «Площадь Ногина». Куда дальше‑то идти? «Мне одна теперь дорога, мне другого нет пути. Где тут, братцы, синагога? Подскажите, как пройти!» И мы с Илюшей бросили монетку. Орел — спрашивать идет он, решка — к прохожим буду приставать я. Жребий выпал на меня. А страшно — вдруг граждане начнут возмущаться: «Школьники, пионеры!» Еще в милицию сдадут… Я набрал в грудь воздуха и шагнул к самому интеллигентному из спешащих вокруг людей. И тот на удивление дружелюбно объяснил нам. Мы с другом пошли «по наводке» и увидели дом с белыми колоннами. Я ощутил себя Колумбом…

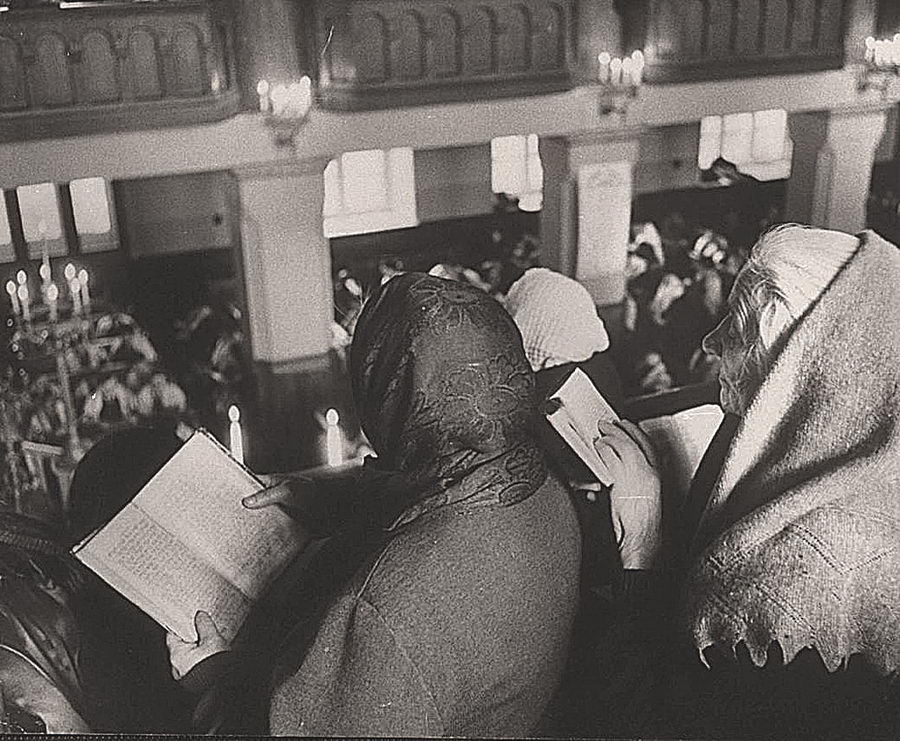

Зашли внутрь, а там другой век. Полумрак. В фойе на скамейках сидят бабки и говорят между собой на идише. Теперь я понимаю, что женщины пришли заказать «Молэ», поминальную молитву на йорцайт, и ждали, когда вернется шамес. Мне показалось, что одна из них обратилась ко мне. Я извиняющимся тоном ответил, что на идише не понимаю. А она мне: «Ты мне что — сват или брат? С чего ты решил, что я с тобой говорю?» Напротив старушек висело расписание еврейских праздников на 5737 год. Мы с Илюшей кинулись переписывать его прямо в тетрадь по физике, не зная, что 5737 год уже закончился. А молельный зал заперт. Но главное — мы разведали, где она — эта Горка!

Не прошло, наверное, и месяца, как я опять пошел туда. На улице меня остановил гражданин в сером плаще и спросил, зачем я иду в это здание. Я ответил, что его не знаю и говорить с ним не буду. Он вкрадчиво сказал, что желает мне добра и что у моих родителей могут быть неприятности на работе. Я продолжил свой путь и ни разу об этом не пожалел…

В последующие визиты в синагогу, а для меня она была единственной до окончания школы и поступления в МИИТ, там случилось много знаменательных встреч. Снаружи, особенно по субботам, крутился разный интересный народ. Старичок Лазарь Израилевич с палочкой и местечковым юмором. Он взял у меня номер телефона, позвонил моему отцу и стал ему предлагать меня женить. Отец спросил: «Вы вообще знаете, сколько моему сыну лет?!» А мне какой разнос устроил!.. Да, выглядел я старше своих пятнадцати…

На Горке можно было встретить отказников, подпольных преподавателей иврита, поэта Арнольда Соломоновича Колокольчикова, доморощенных философов и религиозных юношей. Дочерей отказников Голду и Шелю. Ну, и стукачей, разумеется…

Но все чаще и чаще я заходил внутрь. Здесь была территория странных стариков в ермолках. Они говорили на идише, молодых игнорировали и с расспросами не лезли. Только один раз ко мне обратился единственный тогда в синагоге старец с окладистой белой бородой. Он спросил, кто я. Я назвался и задал тот же вопрос ему.

— Я здесь меламед, — ответил старец.

Это было удивительно слышать. Я знал слово «меламед» из Менделе Мойхер‑Сфорима, но ведь это учитель для маленьких детей в хедере. А тут никого моложе шестидесяти не видно… Проявлять свое удивление я, однако, не стал. Старец назвался Авромом.

— Реб Авром, — обратился я к нему, — а почему здесь все бритые, ведь сказано: «Не оскверняй краев бороды своей»?

Это я после Фейхтвангера такой грамотный стал.

— Рабойсай! — вдруг окликнул реб Авром нескольких стоящих рядом с ним человек в малом зале. — Вы слышите, что говорит этот бохур? «Не оскверняй краев бороды своей»!..

Так я познакомился с реб Авромом Миллером, подпольным раввином Москвы.

В один из визитов в малый зал, или, как его называли старики, хейдр шейни, я увидел первого в своей жизни молящегося еврея. Это был очень худой и очень губастый мальчик Женя в джинсах, который сгибал колени и наклонялся вперед во время молитвы. На год моложе меня, но уже очень грамотный. И был он сыном автора «Избранных задач и теорем», которые стояли у меня дома на полке. У Жени я бывал потом на шабос.

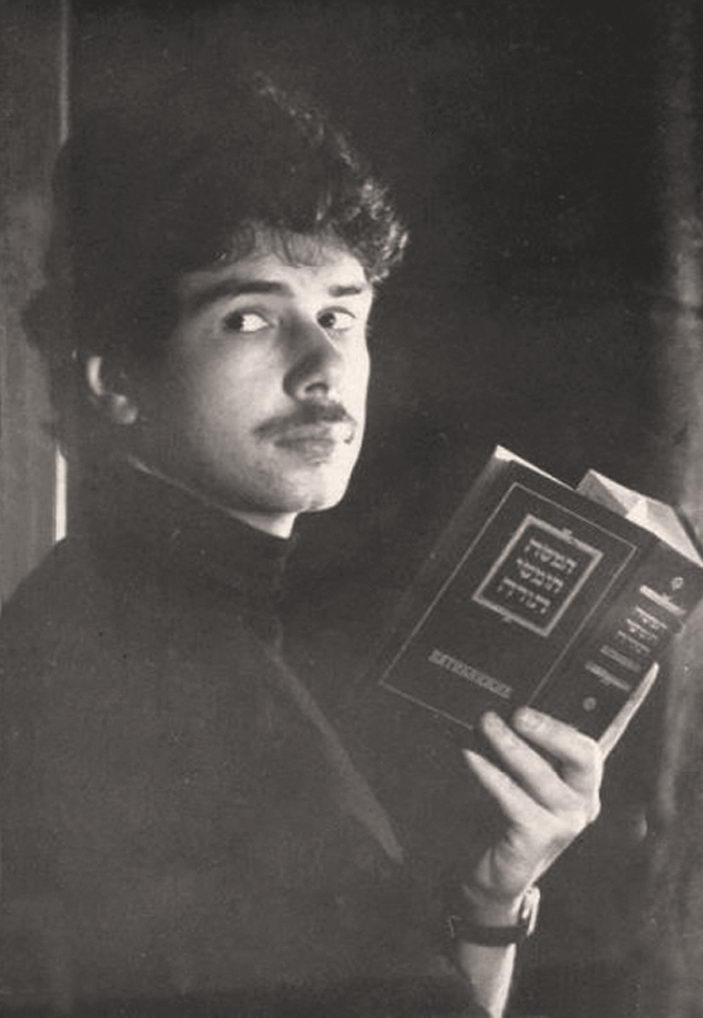

Через некоторое время я решил, что мне нужно Пятикнижие с русским переводом. Приобрести его можно было только в синагоге за 15 рублей. Но чтобы его купить надо было официально вступить в МЕРО — Московскую Еврейскую религиозную общину и уплатить членское «пожертвование» в размере 10 или 20 рублей. Я пошел в кабинет к заместителю председателя общины, про которого говорили, что он капитан КГБ. Думаю, врали. Капитан — мелковато для такой должности. Тот записал мои анкетные данные в большую амбарную книгу и выдал мне квитанцию. Уж и не помню, где я взял деньги на это. А отец через неделю устроил мне разнос за это «вступление в общину». До сих пор не знаю, как ему стало известно…

На праздник Суккос в синагоге было многолюдно. В большом зале многие молились с лулавами. На следующее утро я потихоньку срезал у нас дома ветвь от пальмы и принес ее с собой в синагогу. Но что с ней делать, я не знал. Постоял с важным видом и пошел на уроки в школу.

Я был, как оказалось, не единственным школьником, ходившим в синагогу. Кроме Жени был еще Боря лет тринадцати, посещавший молитвы на праздники. Официально он сопровождал полуслепого дедушку, но делал это с удовольствием. Плотненький Боря всегда очень аккуратно одет: в тройке и с галстуком. Мы несколько раз бывали с ним в одних компаниях — туда он приходил уже без дедушки и оказался нормальным веселым пацаном.

На Горке я искал новых знакомств со сверстниками и старшими ребятами, студентами, но приводил туда и своих одноклассников, Илюшу и других, кто не боялся, а также друзей не из школы.

У нас сложилась хорошая компания из пионерского лагеря «Зеленый Бор», где было полно «наших». С зеленоборовскими ребятами и девчонками мы тоже ходили на Горку с бутылкой вина, делали лехаим и пели «Хаву нагилу».

Пасхальный седер мы с друзьями сделали дома у моего друга Вадика. Были маца, которую я купил в синагоге, водка, про которую мы и понятия не имели, что она не годится на Песах, и шпроты. Про Агаду и рассказ об Исходе мы тоже не знали. Пили и пели — праздновали еврейский праздник по‑русски. В конце застолья я был настолько пьян, что налил водку в большой фужер, кинул туда же шпроты, заявил, что это аквариум, а потом выпил до дна. Мама Вадика позвонила моим родителям и сообщила, что я останусь у них ночевать, а наутро лечила меня кефиром…

Однажды, классе в десятом, мы пошли куда‑то с друзьями из 179‑й школы, и одна девочка из параллельного класса, Ира Нейстат, достав из портфеля апельсин, очистила его и произнесла благословение «при оэйц». Я удивленно поднял брови, а Ирка, сжевав дольку, бросила мне: «Ты же еврейский мальчик! Ты что, броху не знаешь?», как будто уже все знают и я последний!..

Все‑таки увещевания отца не прошли даром: с отказниками я общаться боялся. Им терять нечего, а мне в институт поступать, да и родителей с работы попрут, если что… Приходилось все время оценивать степень опасности, даже при моей пацанской безрассудности. И хочется, и колется, и папа не велит…

Майсы от Абраши

Майсы от Абраши