Материал любезно предоставлен Mosaic

Второй ивритский романист был первым, кто изобразил пышность и страсть древнего Израиля, воплотив мечты первых сионистов

I

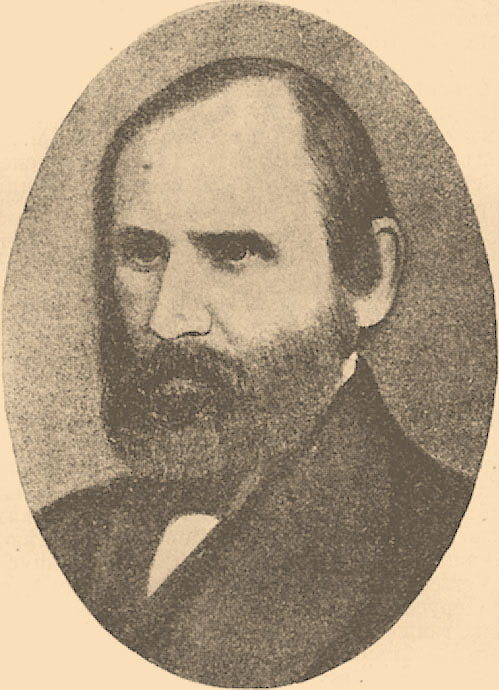

Авраам Мапу (1808–1867) — первый ивритский романист.

На самом деле, нет. Этот титул, как мы видели, по справедливости принадлежит Йосефу Перлу. Но почти всегда им награждают Авраама Мапу. Именно так видели его первые читатели, многие из которых до него не раскрывали вообще ни одного романа ни на каком языке. Таким был еврейский поэт и литературный критик Яаков Фихман. Двенадцатилетним учеником хедера, восточноевропейской еврейской школы, Фихман стащил из комнаты сына своего учителя, о котором поговаривали, будто он читает светскую литературу на иврите, экземпляр «Сионской любви» Мапу. В мемуарах, написанных много позже в Тель‑Авиве, он вспоминал:

Я взял в руки книгу и с первых же страниц попался в ее яркие, красочные сети. Я не знаю, воспринимал ли я прочитанное умом или сердцем. Я помню только, что это был блаженный, удивительный день. Свет в комнате был розоватым, и он окрашивал в розовый страницы книги — весь мир купался в свежести <…> Я сидел, затаив дыхание, боясь, что кто‑нибудь заметит мое отсутствие, и глотал страницы одну за другой. Я был похож на человека, который много дней скитался по пустыне и внезапно наткнулся на чистый горный источник. Сердце мое перестало биться; глаза видели только книгу; звуки мира не достигали меня <…> Я читал весь день с утро до ночи, а на закате выскользнул из комнаты, и все люди вокруг казались мне незнакомцами, как будто я вернулся из дальних стран.

Такое влияние может оказать роман на читателя 12 лет. Со взрослыми такое случается редко, хотя — или, скорее, потому что — они читают более вдумчиво. Впервые открыв не так давно «Сионскую любовь», я не думал, что она произведет на меня такое же впечатление, как на Фихмана, тем более что сегодняшние 12‑летние ивритские читатели тоже воспринимают ее иначе. Собственно говоря, они вообще не читают Мапу. А кто читает? Несколько студентов, изучающих его в университете, и какой‑нибудь любитель литературного антиквариата. В остальных случаях о нем не знают ничего, кроме имени.

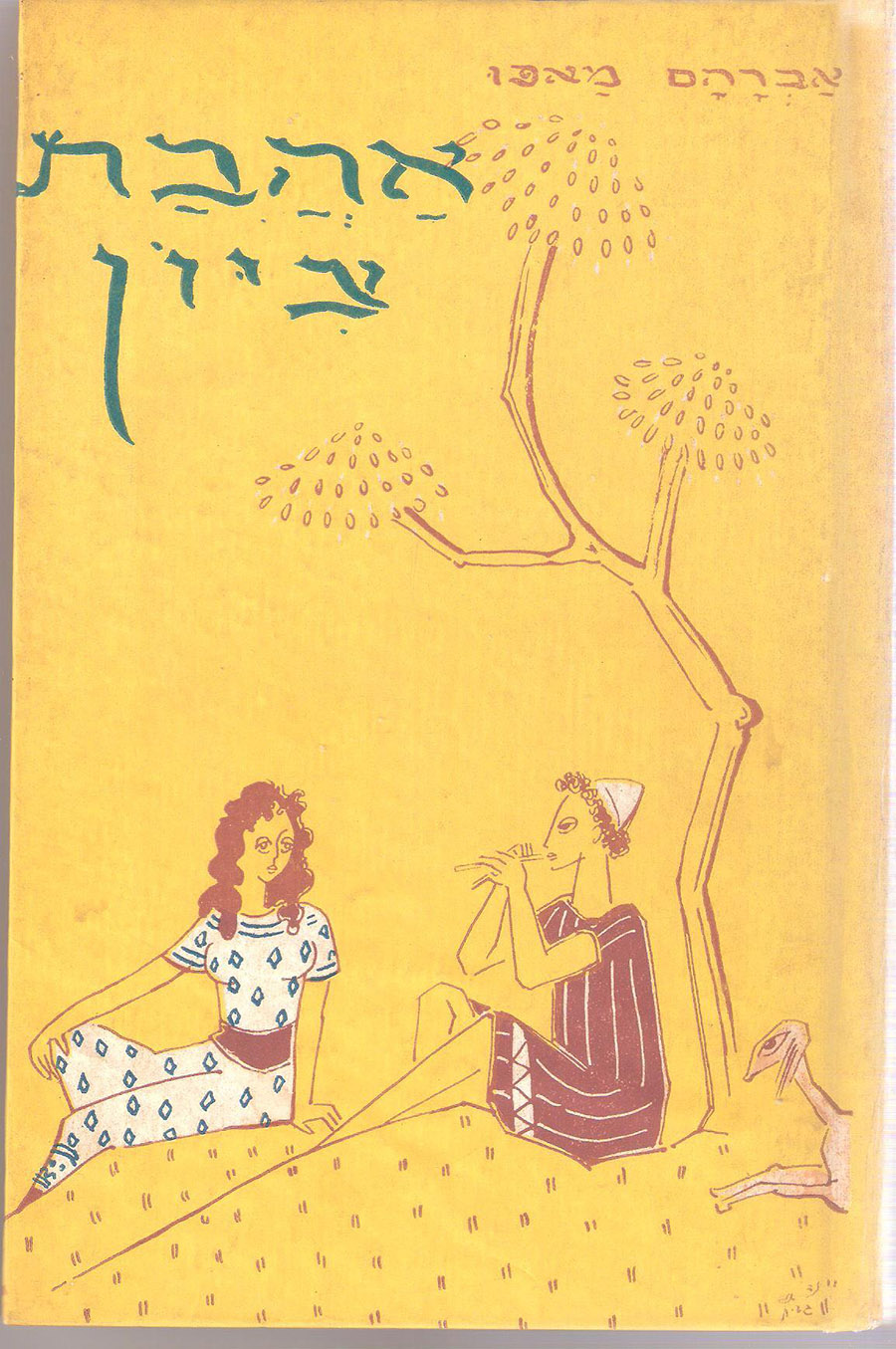

Легко понять, почему. Необиблейский слог Мапу звучал архаично даже в 1853 году, когда была опубликована «Сионская любовь» — первый из двух его романов, действие которых разворачивается в библейскую эпоху. Диалоги высокопарны. Описания ходульны, сюжеты чрезвычайно запутанны и неправдоподобны; каждый раз, когда кажется, что больше невероятных совпадений быть не может, они случаются. Он не похож на таких авторов исторических романов XIX века как Вальтер Скотт или Джеймс Фенимор Купер, которых еще можно читать с удовольствием, хотя и у них осталось не так много читателей.

Правда, и у Мапу есть удачные моменты. Один из них содержится в начале «Сионской любви», в сцене, где герой и героиня, предназначенные друг другу еще до рождения и роковым образом разлученные, но нашедшие друг друга Амнон и Тамар встречаются вновь. Тамар — прекрасная и отважная дочь Йедидии, богатого иерусалимского аристократа и приближенного иудейского царя Хизкии — современника пророка Ишаяу. Действие происходит в VIII веке до нашей эры, Иудея и ее северный соперник Израиль враждуют, войска расширяющегося Ассирийского царства угрожают обоим. Никто, включая Амнона, не знает, что он, простой пастух — сын лучшего друга Йедидии Йорама, который пропал без вести на войне и всеми считается погибшим. Повстречав Тамар на лугу у Вифлеема, Амнон дарит ей букет полевых цветов. На следующий день, блуждая у ручья, она видит его на противоположном берегу.

Мапу пишет:

Подобно двум голубкам , оба не могли произнести ни слова, и опустили глаза, да очень кстати: каждый из них увидел на поверхности ручья очаровательный образ другого, и несколько времени все их внимание поглощалось этим приятным созерцанием. Первая очутилась от сладкого забвения Тамар и, показав Амнону сплетенный ею венок, с приятною улыбкою сказала:

— Долг платежом красен: пришла пора заплатить свой долг.

— Но, дочь знаменитого вельможи, — с не менее приятною улыбкою сказал он, — достать прекрасный твой венок мне мешает протекающий между нами ручей.

— Вот и не мешает. — С этими словами она ловко перекинула на другой берег венок, который прямо упал к ногам юноши.

Очень мило. Но тут:

— Спасайся, госпожа! Ради Б‑га спасайся!!

Испуганная этим отчаянным криком, девушка быстро обернулась и остолбенела от ужаса: в нескольких шагах от нее показался из чащи кустарника лев, и вид его был страшен. Каждая шерстинка косматой гривы стояла торчмя, как острое копье; хвост, точно железная булава, то и дело со страшной силой ударял по могучим бедрам; из разинутой пасти, готовой, подобно черной пропасти, проглотить свою жертву, высовывался краснее огня алчущий крови язык, глаза льва, как два раскаленных угля, так и метали зловещие искры. — Испуская потрясающий воздух рык, он большими прыжками мчался к пасущемуся на противоположном берегу стаду овец и, приблизившись к тому месту, где стояла Тамар, на мгновение остановился, как бы затрудняясь выбором добычи между девушкой и любою из овец. Именно в этот момент Тамар обернулась и, взглянув на страшного зверя, от ужаса лишилась чувств. Амнон не растерялся и не замедлил воспользоваться мгновенной остановкой хищника: с быстротою молнии он натянул свой лук, и пущенная стрела с такою силою вонзилась в грудь зверя, что он, успев только рыкнуть, замертво грохнулся оземь.

Амнон спешит на помощь к Тамар и говорит:

— Успокойся, госпожа, и приди в себя! Нечего бояться тебе больше этого хищника: с Б‑жьей помощью я его сразил…

Амнон приводит Тамар в чувство и успокаивает ее. Наконец она говорит: «Г‑споди, неужели это не сон?! Неужели я могла остаться жить в виду этой страшной смерти, которая мне угрожала?!.. Но нет, это не сон!.. Вот он, вот он лежит, этот страшный зверь! Мороз пробегает по моему телу, когда только вспоминаю! Как он был страшен, когда скалил на меня свои острые зубы и когда таращил на меня кровью налитые глаза!.. И ты, благородный, храбрый юноша, ты спас мне жизнь! Эта мощная рука, — продолжала она, взяв правую руку Амнона, — избавила меня от мучительной смерти! Ты, как ангел, прислан был Б‑гом, чтобы я осталась в живых! Чем, дорогой юноша, чем могу отблагодарить тебя?»

«Не меня, госпожа, — отвечает Амнон, — а Всемогущего Б‑га благодари: Он дал мне силу, и я поразил этого зверя» .

Действительно лихо закручено. Ни один лев никогда не был настолько мультяшно свирепым, и ни одного льва не удалось одолеть так легко. Ни один юный победитель драконов не отрицал подвига с такой застенчивостью. Задолго до последней страницы «Сионской любви» (к моменту которой все наконец узнают о том, кто такие Тамар и Амнон на самом деле, и они должны наконец пожениться; Йорам возвращается из долгого плена; ассирийцы отбиты под стенами Иерусалима; все пороки наказаны, а добродетели вознаграждены) читателю хочется, чтобы конец уже наступил — и совсем не для того, чтобы узнать, чем все кончится. Это было очевидно с самого начала.

Хотя в те годы романы Мапу, особенно «Сионская любовь», были чрезвычайно популярны среди немногочисленной публики, читавшей на иврите, критики их с самого начала ругали. Крупный писатель‑просветитель Моше‑Лейб Лилиенблюм в своей автобиографии рассказывает, как 20‑летним учащимся ешивы прочел в 1863 году «Сионскую любовь», перед этим перерыв множество религиозных текстов в поисках разрешения на чтение художественной литературы. Через два года он «с огромным энтузиазмом» прочел продолжение, «Вину Самарии», спрятав ее в томе Талмуда, лежавшем на конторке. Но в 1872‑м, порвав с религиозным образом жизни, Лилиенблюм опубликовал учтивую и тем не менее неприкрытую критику третьего романа Мапу «Ханжа», действие которого разворачивалось в Восточной Европе того времени. В статье, названной им «Олам а‑тоу», то есть «Мир хаоса», он писал о главных героях романа Наамане и Элишеве, которые, подобно Амнону и Тамар, очарованы друг другом с первого взгляда:

Единственный мир, в котором Нааман и Элишева могли полюбить друг друга через несколько минут разговора — это мир воображения Мапу <…> Я искренне не знаю, что сказать о представлении Мапу о любви. Ему действительно был доступен такой эмоциональный экстаз и он верил, что любовь такого рода действительно возможна, или он не имел вообще никакого опыта в любви и знал о ней только из популярных романов?

Лилиенблюм имел в виду такие французские бульварные романы как «Парижские тайны» Эжена Сю, которые, по распространенному мнению, повлияли на запутанные сюжеты Мапу. Но Мапу сам по себе был крупным маскилом, представителем поколения между Перлом и Лилиенблюмом («Ханжа» во многом посвящен борьбе еврейской молодежи середины XIX века за освобождение от давления стариков, защищающих традиции), и что бы ни думал о нем молодой автор, без Мапу не было бы эмансипации самого Лилиенблюма.

О читателях более позднего периода такого сказать уже нельзя, и они реже прощали Мапу его слабости. Многие согласились бы с родившимся в Литве и получившем образование во Франции ученым и критиком Нахумом Слущем, чье «Возрождение ивритской литературы» («Renaissance de la littérature hébraique») стало первым исследованием новой литературы на иврите. Описав огромное значение Мапу, Слущ добавил, что «если применять к романам Мапу стандарты литературной критики, обнаружатся крупные огрехи. Он не умеет создавать героев из плоти и крови. Его мужчины и женщины расплывчаты и неестественны <…> Сюжет незрелый, а фабула утомительна». Если Мапу и добился такого успеха, отмечает Слущ, то только потому, что «эти недостатки остались незамеченными его простыми, необразованными читателями».

Со временем читатели стали замечать больше. Вероятно, последнее поколение читателей Мапу пришлось на 1950‑е. Моя знакомая израильтянка, которая была в те годы подростком, рассказывала, что читала и «Сионскую любовь», и «Вину Самарии» в старших классах. Они входили в список литературы, рекомендованный учителем, и она брала их в местной библиотеке. Она вспоминает, что ее одноклассники тоже читали Мапу, но абсолютно убеждена, что ее младшие сестры при всей их любви к книгам его уже не читали. Можно с уверенностью сказать, что в 1960‑е годы его уже никто не читал.

Предпринимались попытки возродить интерес к Мапу. Особенно отличился в этой области в начале 1970‑х годов Дан Мирон, который еще не добился тогда статуса мэтра израильской литературной критики. В пространной статье, опровергающей, как он считал, миф о безыскусности Мапу, Мирон утверждал, что это весьма талантливый писатель, который был равнодушен к литературным красотам, но обладал и своими сильными сторонами. Даже если так, это значит только, что романы Мапу могут заинтересовать критика, но получать от них удовольствие невозможно. Восхвалять, подобно Мирону, сцену спасения Тамар за изображение «удивительного воплощения красоты природы, видной в идеальном ритме льва на охоте и во внутренней гармонии его тела» означает принимать намерение за достижение. Напыщенность она и есть напыщенность. Можно понять, что увлекло 12‑летнего подростка, но что заинтересовало в нем более взрослого читателя, каким был Лилиенблюм?

II

«Успех “Сионской любви” был впечатляющим», — пишет Слущ.

Роман проник повсюду — в академии, где изучали Талмуд, даже в синагоги. Молодежь увлекали и зачаровывали поэтические описания… У всех напрашивалось сравнение между былым величием и окружающим убожеством. Литовские леса стали свидетелями удивительного зрелища. Учащиеся прогуливали занятия в раввинистических академиях и уходили туда, чтобы тайком читать роман Мапу. Они как будто вновь погружались в дни былой славы.

«Раввинистические академии» Слуща — это ешивы идишеязычной Восточной Европы, сосредоточенные главным образом в миснагедской Литве. Посещали их, конечно, не только будущие раввины. Это были еврейские старшие школы и колледжи того времени, куда интеллектуально одаренные юноши приходили после окончания хедера или перед бар мицвой, чтобы продолжить образование в области еврейской традиции, как хотели их родители и наставники. Образование было ограниченным и очень трудоемким. Уже в хедере, после пяти лет изучения иврита и Библии оно ограничивалось преимущественно раввинистическим правом. На этом этапе отпадали самые бедные и интеллектуально нестойкие ученики. Учеба продолжалась долго, дисциплина была суровой, а методы обучения скучными. Лилиенблюм писал о годах, проведенных в хедере:

Когда мне исполнилось четыре года и три месяца, еще до того, как у меня развились какие‑то способности к учебе, плечи мои уже тяготило бремя Торы и учителя хедера. С этого момента я на целый день был заперт в классе. У меня не было возможности насладиться радостями детства; у меня не было свободного времени для игр или развития способностей; меня никогда не учили выражать себя так, как мне бы хотелось; я был лишен любых знаний обо всем, кроме Талмуда <…> Меня не учили читать и говорить на других языках, и если я выучил русский и польский алфавит, то только благодаря тому, что на титульной странице каждой ивритской книги было отпечатано ее название на этом языке.

Очень рано женившись, как многие в его поколении, на ровеснице, с которой он едва был знаком, Лилиенблюм стал жить в ее семье. Теперь он был в сшиве, и формальные занятия начинались каждый день в десять утра и заканчивались в десять вечера. После этого он еще на два часа запирался с томом Гемары и комментариями. «Ты можешь смеяться надо мной, дорогой читатель, — пишет он, — и у тебя есть для этого основания; но кого мне было винить? Что еще я мог делать, если меня отдали на милость глупым наставникам, когда мне было 15 лет? Теперь я понимаю, что, пока я изнурял себя сущей чепухой, мои ровесники изучали важные вещи в русских гимназиях, коммерческих и реальных училищах. Теперь я знаю также, что многие из них стали счастливыми людьми, которые вели полезную и веселую жизнь — в отличие от меня, несчастнейшего человека на земле».

Эти «счастливые люди», которые хорошо знали русский, польский, немецкий или французский текст, чтобы читать недоступных Лилиенблюму Лермонтова, Мицкевича, Гете или Виктора Гюго, редко владели ивритом достаточно, чтобы читать Мапу. А владели им ешиботники — «простые, необразованные читатели» Слуща, которые могли разобраться в логических хитросплетениях талмудического текста, поставивших бы другого в тупик, до «Сионской любви» не читали никаких романов, даже если и хотели. «Раскрывающего тайны» Перла было уже не найти, первые переводы европейской литературы на иврит относятся только концу 1850‑х годов, а первые романы на идише появились лишь в 1860‑е.

Прочитанная вопреки запретам наставников «Сионская любовь» переносила студентов за стены ешивы в знакомый, но странный мир — мир Библии, но не той Библии, которую они знали, которую они изучали как текст, написанный единственно чтобы стать Б‑жественным основанием для раввинистической юриспруденции. Тора должна была начаться не с сотворения мира, а с законов Песаха, пишет Раши в комментарии к первому стиху книги Берешит, объясняя, что эти законы были «первой заповедью, которая была дана [народу] Израиля», а заповеди — главное в Торе. Именно с этой точки зрения в хедере изучали библейские истории, быстро оставляя их позади.

Для учащегося ешивы вроде Лилиенблюма столкновение с романами Мапу было драматичным. Библейский закон никак в них не действует; сам Б‑г не играет никакой активной роли, хотя иногда персонажи молятся или благодарят Его. Все внимание приковано к людям: к радостям и печалям юных влюбленных, конфликтам стариков, верности и предательству, жадности и самопожертвованию, верности и изменам в браке, к сложным семейным и брачным связям, в которых вынуждены разбираться персонажи, стойкости и преданности, которые в романах Мапу всегда побеждают эгоизм и интриги. Такие темы и ситуации открывали новые горизонты; они делали возможным чтение Библии как эпической истории о людях и народе, а не как Б‑жественной истории. Они превращали библейский ландшафт из абстракции в реальность.

Мир природы в Библии занимает второстепенное положение. Хотя она многократно упоминается, эти упоминания всегда краткие и, не считая экстатических возгласов Песни Песней, относятся к одной из двух категорий. Природа предстает в них либо в качестве иллюстративной метафоры, как в «Засыхает трава, увядает цветок <…> поистине народ этот — трава» у Ишаяу; или в качестве свидетельства величия Творца, как в «Когда вижу я небеса Твои, дело перстов Твоих, луну и звезды, которые устроил Ты, [думаю]: что [есть] человек?» в Теилим. В романах Мапу природа существует сама по себе. Иногда пасторально прекрасная, иногда величественная и дикая, она выступает сама по себе, без всяких метафор. «Вина Самарии» начинается следующими словами:

На гребне Ливанских гор, там, где они образуют северную границу колена Нафтали и соединяются вершины Хермона, высится утес Омна; у подножия его лежит удивительная долина, окруженная цепью холмов; по его каменистым уступам текут источники, которые сливаются в озеро в центре долины; там, вырываясь наверх, подземные потоки встречаются, образуя стремительный ручей — реку Иордан.

Роса все еще покрывала гору Хермон, ее отроги и лещины, ее высоты и пустоши, по мере того, как восход разгорался и окрашивал золотом величественные ливанские кедры, корни которых утопали глубоко в земле, а кроны простирались до облаков. Эти древние благородные деревья были не моложе земли, из которой они произрастали; их изогнутые сучьи и ветви, отбрасывавшие тень даже в полдень, населяли всевозможные птицы, которые пели хвалу горам, а Б‑г слушал ее. Никого не могло утомить нежное величие их песни; дикие ослы кричали на утесах, где сидели в берлогах львы и леопарды. Эта шумная разноголосица наполняла душу радостью.

На эту сцену, где птицы поют хвалу не Б‑гу, а природе, чтобы «Б‑г слушал ее», сейчас выйдет Узиэль, одинокий обитатель утеса Омна. Он бежал из Иерусалима, чтобы избежать происков царя Ахаза, отца и предшественника Хизкии. (Хотя «Вина Самарии» написана после «Сионской любви», сюжет ее разворачивается раньше.) Каким бы непримечательным ни показался процитированный абзац в европейском романе того времени, ничего подобного не было за 3000 лет существования литературы на иврите до Мапу. Даже ешиботника, убежавшего от занятий в лес на окраине местечка, поразило бы описание горного пейзажа, незнакомого жителям равнинной Литвы. Но еще важнее, что это был пейзаж библейской земли. Какой еврей до чтения Мапу вообще задумывался, что в этой стране есть пейзаж? Святость — конечно; Храм, в котором пребывал Г‑сподь, — пожалуйста; законы и правила, относящиеся к дням существования Храма, — несомненно, но естественный ландшафт, по которому можно ходить, как будто это литовские леса, собирать цветы или слушать птиц, с той только разницей, что в отличие от литовских лесов это твоя родная земля? Тут было что‑то новое и увлекательное.

В тех же самых мемуарах, где Яаков Фихман вспоминает о том, как впервые прочел «Сионскую любовь», он рассуждает о связи между Мапу и современным сионизмом — движением, которое начало обретать форму спустя полтора десятилетия после смерти писателя:

А затем друг принес мне «Вину Самарии». Тут же оказался я в ливанских лесах, туманных от утренней росы, капельки которой падали с веток под нежное пение птиц <…> После прочтения Мапу мир окрасился в новые цвета. Ощущалось нечто грядущее, будущий облик моей жизни. Гуляя по полю или лежа в мечтаниях, я видел эти древние пейзажи не как воспоминания о чем‑то древнем, а как намек на избавление. Я видел, как возвращаюсь в свою страну и пожинаю ее урожай. Именно здесь моя родина, дом моих предков, где я обрету славу, которой мне так не хватает вокруг, к которой стремится душа моя, когда я медленно бреду домой из хедера летними вечерами и голова моя полна стихов и мечтаний о благословенной земле гор и долин, финиковых пальм и источников. Все яснее и яснее понимаю я, чем стал Мапу для нас, для нашего времени, для нашего национального возрождения. Какой жалкой была бы без него литература Гаскалы, каким тоскливым было бы наше детство!

III

Европейцы ушли с Ближнего Востока в 1291 году, когда последний крестоносец покинул порт Акко, и вернулись туда только в 1798‑м, когда Наполеон вторгся в Египет, прошел по палестинскому берегу и безуспешно пытался осадить тот же самый город. Его преследовали британцы, за которыми стояли силы других европейцев. Имперские амбиции стран Европы, подкрепляемые слабостью Османской империи, которая уже начала распадаться; появление новых научных дисциплин, таких как лингвистика и археология Востока; зарождение массового туризма, которому весьма способствовало открытие в 1830‑е годы регулярного судоходства на Средиземном море; недорогие, часто иллюстрированные книги с описаниями путешествий в Святую землю и соседние страны — все это привело к росту интереса к Палестине и числу путешественников, движимых желанием увидеть святые места христианства и почувствовать на себе экзотический климат. К середине XIX века подобные путешествия стали предпринимать и евреи. В «Ханже» у Мапу, который сам никогда не бывал на Ближнем Востоке, есть персонаж — молодой литовский еврей Азриэль, который едет в Иерусалим и оттуда пишет родным, как много евреев приехало в Иерусалим на Песах. Не все из них были туристами. За период с 1838 до 1864 год еврейское население Иерусалима, состоявшее почти исключительно из религиозных ортодоксов, почти утроилось.

Большинством путешественников XIX столетия владели сложные эмоции от увиденного: восторг от посещения Святой земли и романтика Востока смешивались с разочарованием, иногда даже шоком от зрелища заброшенности. «Судя по печали Иерусалима, из коего не видно никакого дыму, не слышно никакого шуму, — писал французский писатель и путешественник Франсуа‑Рене де Шатобриан в своем “Путешествии из Парижа в Иерусалим” 1811 года, одном из первых образцов нового жанра путевых заметок, — по уединению гор, на коих не видно ни одного живого существа, по беспорядку всех сих гробов, разломанных, разбросанных и полуоткрытых, сказали бы, что уже раздался звук судной трубы и мертвые восстают в долине Иосафатовой» . Первые впечатления евреев зачастую были такие же. В письме 1838 года из Иерусалима Элиезер Галеви, помощник англо‑еврейского филантропа Мозеса Монтефиори писал, что «дорога [в город] заброшена, как будто человеческая нога не ступала по ней многие годы, и мне казалось, что я приближаюсь к важному, на опустевшему городу… Чем ближе я подходил, тем заметнее было разорение».

Это не просто ориенталистский, как теперь часто считается, взгляд на страну, которая не отвечала европейским стандартам ландшафта и живописности. Частично такое впечатление объяснялось климатом — этот фактор нередко игнорируют. Путешествия в Палестину, как правило, совершались в сухие летние месяцы, когда лучше было состояние дорог, зимой зачастую непроезжих. Но путешественников, привыкших к буйству зелени, царящему в июне и июле в Европе, разочаровывали иссохшие летние виды Палестины — страны, где растительность пробуждается осенью, достигает максимальной пышности весной и вскоре отмирает. Только там, где присутствовало орошение из редких в Палестине источников, летний ландшафт был зеленее, и европейские путешественники обязательно обращали на него внимание.

Но сам факт, что зимой дорог практически не было, свидетельствовал о запустении, в которое впала Палестина после нескольких столетий некомпетентной и коррумпированной османской власти, пережившей последний яркий период в первые десятилетия XIX века. Больше того, путешественники, передвигавшиеся по дорогам, подвергались нападениям разбойников и не подчинявшихся никакому закону бедуинов. Огромные участки земли были заброшены, неосушенные долины превратились в малярийные болота, леса были погублены вытравливанием и вырубкой на дрова, торговля в городах зачахла, на земле, которая в древности кормила миллионы людей, осталось около 300 тыс. жителей, лишь небольшую часть из которых составляли евреи. Запущенность, о которой сообщали путешественники, действительно присутствовала.

Любопытно, что, хотя Мапу, очевидно, был знаком с некоторыми из этих путевых заметок, он практически не использовал их в своей работе (это наблюдение сделано в книге израильского критика Товы Коген «От мечты к реальности: Палестина в литературе Гаскалы»). Его описания природы Палестины, производившие такое впечатление на читателей вроде Фихмана, основаны почти исключительно на информации, почерпнутой из Библии и ивритских источников, не содержащих наблюдений очевидцев. Это можно понять, когда речь идет о двух его библейских романах, где описывается цветущая природа древней земли Израиля, мало похожая на реальность XIX века. Поэтому при всей беспрецедентности его библейских пейзажей для литературы на иврите, им недоставало конкретики. Поющие птицы не принадлежат ни к какому определенному виду, тенистые деревья невозможно отличить друг от друга, холмы и долины могут быть где угодно. Географии тоже нередко недостает точности. Если «утес Омна» можно отождествить с горой у истоков Иордана, на которой находятся сегодня руины средневекового замка и которая смотрит на Тель‑Дан, то ручей, в который бросает цветы Тамар, — исключительно плод воображения Мапу. Ничего подобного в окрестностях Вифлеема нет. Но Мапу нужно было изобразить ручей — неотъемлемый элемент пейзажа Аркадии, от которого он не готов был отказаться.

Более странно безразличие Мапу к деталям палестинского пейзажа XIX столетия в «Ханже». Азриэль, который приезжает в Палестину из Египта, как будто их не замечает; поднимаясь с побережья в сторону Иерусалима, он видит только воображаемый библейский край, чье «чистое дыхание, наполненное ароматом цветов Сарона и лилий долин, овевало меня по пути, в то время как дух мой впитывал красоту былого, постигаемую всеми чувствами». Проведя несколько недель в Иерусалиме, о внешнем виде или состоянии которого он не говорит ни слова, Азриэль отправляется в Тверию. Из всего этого путешествия, которое должно было продолжаться несколько дней и пролегало либо из Иудейской пустыне в Иерихон, а затем по Иорданской долине, либо через Самарийские горы и Изреельскую долину, он запоминает только одно:

На рассвете в канун субботы мы оказались неподалеку [от Тверии]. Генисаретское озеро лежало справа от меня; роса с горы Хермон увлажняла мою голову; утренняя звезда отражалась в воде бриллиантовыми и сапфировыми гранями; свежий горный ветер гнал волны, и их серебристые барашки освещал утренний свет. Множество птиц распевали утреннюю молитву с высот Хермона, гордо выводя нежные трели; их приятный вид и чудные песни сопровождали нас на пути в Тверию.

Мгновение спустя Ариэль замечает человеческую фигуру, борющуюся с волнами, и бросается на помощь юной девушке, в которую он, разумеется, влюбляется с первого взгляда, заставляя нас немедленно забыть, что это описание при всей его изящности легко можно было применить к Люцернскому озеру, не говоря уж о том, что гора Хермон находится в десятках километров от Генисаретского озера, что слишком далеко для капель росы и пения птиц. Поэтическая вольность? Пусть так. Но почему, покинув Иерусалим, Азриэль ничего не может рассказать нам о том, что он видит по пути? Почему, если источники того времени сообщают, что от некогда великого города Тверия осталось лишь несколько жалких каменных лачуг, он обходит его плачевное состояние молчанием? Почему Мапу ни разу не заставляет своего героя подумать о том, что «красоту былого», обычно скрытую от путешественника XIX века, можно вернуть, если восстановить еврейское присутствие в обезлюдевшей Палестине?

Правда, распространенный сионистский лозунг «земля без народа для народа без земли» во времена Мапу еще не был еврейским. Его сформулировал в 1950‑е годы британский государственный деятель лорд Шефтсбери, который, риторически вопрошая, есть ли где‑нибудь «страна без нации» и «нация без страны», отвечал: «Конечно, есть, это [Палестина и] древние истинные хозяева этой земли — евреи!» Он был не первым, кто высказывал такую мысль. Еще во времена осады Акко французская пресса публиковала сообщения о том, что Наполеон благосклонно смотрит на восстановление еврейской власти в Палестине, и разные европейские государственные деятели и писатели, преимущественно британские (среди них были Дизраэли, лорд Линдсей и лорд Пальмерстон) высказывали аналогичную точку зрения в первой половине XIX века. Они рассуждали о былой славе библейского Израиля, тяжелом положении европейских евреев, борьбе за независимость среди других древних народов, например греков и итальянцев, а также об имперских интересах собственных стран.

За редкими исключениями, самым ярким из которых был опубликованный в 1862 году «Рим и Иерусалим» Мозеса Гесса, немецко‑еврейского интеллектуала, одно время сотрудничавшего с Карлом Марксом, евреи не участвовали в этом дискурсе, потому что не задумывались о такой возможности или потому что, как отмечал в 1860‑м француз Эрнест Лааран в «Новом восточном вопросе», «евреи не осмеливаются даже подумать о том, чтобы вновь овладеть землей своих отцов». Не предвидя никаких возражений против возвращения евреев в Палестину со стороны раввинов, Лааран полагал, что только страх антисемитизма удерживает евреев от подобной инициативы. Конечно, у них не было никаких причин ожидать поддержки со стороны христиан и тем более мусульман. Но все же если Мапу действительно был провозвестником сионизма, как изобразил его Фихман, то почему он не использовал описания Палестины, особенно в «Ханже», чтобы хотя бы выразить сочувствие идеям первых христианских сионистов?

IV

Этот вопрос становится еще острее, если вспомнить, что, подобно другим писателям‑маскилам, Мапу полагал, что чрезмерная концентрация в городах и местечках — одна из важнейших проблем восточноевропейского еврейского общества, решением которой является возвращение к земле. Преимущества аграрной жизни он лучше всего отразил в библейском антураже «Сионской любви». Там крестьянин Ситри, выступая против иерусалимца Азрикама, главного злодея романа, который только что высмеивал «земледельцев, скотоводов, ухо которых привыкло только к мычанию коров и блеянию овец <…> и [которые] понятия не могут иметь о величии Б‑га, и в сердце их не может быть места тонким и возвышенным чувствам», отвечает, что, напротив, никому не свойственно такое естественное благочестие, как пахарю, который зависит от милости Б‑жьей каждый день аграрного цикла. «Побывайте в деревне, — говорит он Азрикаму, — и присмотритесь…»

Еще кругом царствует ночная тишина, еще земля окутана серой дымкой, из которой еле‑еле начинают выступать и вырисовываться контуры окружающих предметов, как селянин уже покидает свою хижину и, обвеваемый прохладным предрассветным ветерком, полной грудью вдыхая в себя чистый, влажный воздух, спешит на поле, а здоровая, красивая его жена поспешно берется за прялку и с особенным рвением готовит шерсть и лен для домочадцев. День между тем начинает вступать в свои права: природа кругом просыпается; алый край неба на востоке все более и более багреет… Поселянин возносит свою задушевную молитву Всеблагому Создателю восхитительно красивой природы. Наступает время завтрака — поселянин, довольный тем, что порядочно уже поработал, возвращается в скромную свою обитель, и тут его ожидает тихая, спокойная радость семейного счастия: здоровая, красивая сожительница с веселым лицом и с полными любви глазами ожидает его у порога; его только что проснувшиеся детки с красными еще от сладкого сна личиками обступают его и осыпают своими детскими наивными ласками; затем все семейство чинно садится за стол и совершает свою скромную, но сытную и здоровую трапезу… В то время, как житель деревни давно уже наслаждается веселым утром и успел порядочно поработать, горожанин прохлаждается еще в постели и ворочается с боку на бок. Но вот наш лежебока просыпается и, долго еще потягивая свои ленивые члены, подымается наконец с мягкого ложа. Долго шлепает он как сонный тетерев по комнате, пока вялым и хриплым голосом не кликнет слуги. Слуга является и начинает убирать ленивого барина: умывает его мылом, натирает разными благовониями, а барин хоть бы пальцем шевельнул .

Мотив пейзанина, довольного своим уделом в отличие от беспокойного городского сибарита восходит к глубокой древности и в изобилии присутствует в ивритской литературе. Хронологически ближе всего к Мапу его можно найти у такого предшественника Гаскалы как Моше‑Хаим Луццато. Но Мапу не просто разыгрывает литературный троп, о чем свидетельствует Нааман, персонаж «Ханжи», который уезжает из дома, чтобы изучать агрономию. Возможно, вдохновившись «Раскрывающим тайны» Перла, сюжет которого вертится вокруг предыдущей книги самого Перла, Мапу даже заставляет Наамана выбрать себе поприще по следам прочтения «Сионской любви». «Как ошеломили меня слова кармельца Ситри, который столь страстно говорит о сельской жизни, о прелестях которой я тоже давно мечтаю», — пишет он другу Ахитуву, отправившему ему книгу. Диссертация о возделывании почвы, надеется Нааман, «принесет мне достаточно признания, чтобы мне не пришлось самому искать работу, а работа нашла бы меня». Его мечта, рассказывает он всем родственникам — найти хорошо оплачиваемую работу у «высокопоставленного землевладельца, у которого я мог бы стать управляющим», то есть у литовского или польского аристократа, какие охотно нанимали евреев смотрителями, бухгалтерами, управляющими и торговыми агентами. Эти прицим, как их называли на иврите и идише, часто играли важную роль в еврейской экономике местечка, и стремление Наамана получить должность у такого человека, получив сначала академическую степень, отражает и ценности Гаскалы и личную инициативу. Восточноевропейские евреи того времени редко выбирали такой путь.

Современный молодой еврей, не испытывающий особой привязанности к религиозной традиции, Нааман тем не менее настоящий еврейский патриот, который презирает ассимиляторов, готовых продать еврейскую идентичность за право доступа в общество иноверцев. Тем не менее мысль о том, чтобы когда‑нибудь применить полученные знания ради возвращения жизни непаханым полям Палестины ни разу не приходит ему в голову. Возможно, причина кроется в том, что его обучение пришлось на 1850‑е годы, до того как сельское хозяйство в Палестине появилось в еврейской повестке дня. (Первые три из пяти частей «Ханжи» были опубликованы в 1861–1863 годы; вторые две — после смерти Мапу.) Только в 1862‑м немецкий раввин Цви Гирш Калишер впервые призвал к учреждению еврейского общества с целью скупки «как можно большего числа городов, полей и виноградников в Святой земле», куда «нужно будет привезти евреев со всего света, и особенно из России, Польши и Германии». Те, кто имеет опыт в области сельского хозяйства, предлагал Калишер, получат участки в держание, а новичков будут обучать «опытные наставники». В 1866 году Калишер учредил Общество по заселению Земли Израиля, которое содействовало учреждению в 1870‑м первой сельскохозяйственной школы в Палестине — «Микве Исраэль».

Хотя Нааман явно соответствует всем требованиям этого проекта, он не выказывает ни малейшей к нему склонности. Его еврейский патриотизм больше проявляется любовью к ивриту, на котором он много читает и ведет переписку с единомышленниками. В том же письме к Ахитуву он обращается к знаменитому «Рассуждению о стиле» французского натуралиста и писателя Жоржа‑Луи Леклерка, графа де Бюффон:

Бюффон говорит, что самым мудрейшим книгам не будет суждена долгая слава, если автор их не обладал изяществом, величием, тонким стилем и талантом. В противном случае книга исчезнет и забудется, а сокрытое в ней знание станет достоянием того, кто сможет должным образом украсить и расцветить его. Ибо стиль — это человек, и в нем мы видим разум и форму человека. Не таково знание, которое принадлежит равным образом всем образованным людям.

Но все же, размышляет Нааман, если это верно в отношении «книг других народов, у которых стиль и вкусы постоянно меняются, то что можно сказать о еврейском наречии, чей стиль, установленный и сбереженный Святым Писанием, неизменен и сохранится до тех пор, пока свет отделен от тьмы? Горы сдвинутся с места и холмы заколеблются, прежде чем он изменится, ибо он вечен… Но все же и ему можно придать иной вид и звучание благодаря характеру, темпераменту, времени и месту жизни писателя. Такова «Сионская любовь», которую ты мне прислал».

Очевидно, устами Наамана говорит сам Мапу, излагающий свое литературное кредо. Но в чем заключается это кредо? Уж конечно, не в том, что идеал ивритского стиля действительно оставался неизменен в течение веков, потому что Мапу было прекрасно известно, какая огромная разница существует между языком Библии и языком Мишны, между ивритской поэзией византийской Палестины и мусульманской Испании, между средневековой ивритской рифмованной прозой и его собственной «Сионской любовью». Хотя все эти тексты написаны на иврите, их грамматика, морфология, синтаксис, лексика, идиоматика и литературные стандарты принципиально отличаются друг от друга.

Но хотя иврит развивался в ходе времен нелинейно и неоднократно возрождался в измененной форме под влиянием различного языкового и культурного окружения, ни одну форму невозможно представить себе без Библии. Англоязычные читатели обычно не ощущают присутствия Шекспира в последующей английской литературе, а стихи или прозу на иврите, написанные до XIX века, практически невозможно читать без знания библейского текста и реалий. «Неизменная и сохраненная», по словам Наамана, в еврейском сознании в виде Святого Писания, Библия никогда не переставала служить исходной позицией и моделью для подражания. Можно предположить, что именно об этом замечания Наамана о постоянстве ивритского стиля.

V

Иврит для Мапу был единственной великой страстью во внешне небогатой событиями жизни, протекавшей по большей части в литовском Каунасе — еврейском Ковно, где он родился. За исключением коротких вылазок в Россию и Западную Европу, единственными местами его проживания, помимо Ковно, были Расейняй примерно в 50 километрах к северо‑западу от Ковно и Вильнюс — еврейская Вильна в 100 километрах к юго‑востоку. После обычного обучения в хедере и ешиве, из которых он вышел соблюдающим, но не особенно набожным евреем, он многие годы работал учителем иврита и самостоятельно изучал иностранные языки. (Первый из них, латынь, он выучил якобы с помощью церковного Псалтыря и еврейских псалмов, которые знал наизусть.) Дважды был женат, оба раза, видимо, счастливо, и дважды стал вдовцом, имел единственного сына, которого сумел устроить в медицинское училище. Благодаря успеху «Сионской любви» он смог скромно жить на доходы от книг. Ивритские издатели зарабатывали на религиозных текстах и не готовы были печатать его романы за свой счет, поэтому ему приходилось самому оплачивать публикацию и распространение среди книготорговцев или покупателей.

Во многих его письмах содержатся жалобы на эту ситуацию. В характерном послании книготорговцу, отправленном за год до смерти, когда Мапу уже был болен, он писал: «Из 1600 экземпляров “Вины Самарии”, отпечатанных в этом году, у меня до сих пор лежат 500, и я хотел бы продать их все разом к собственной и покупателя выгоде. Тогда я смогу позволить себе обратиться к хорошим врачам по поводу болезни, овладевшей мною, пока я служил своей Ивритянке и завоевывал ей место в сердцах людей…» Существовало, по его мнению, три возможности: он мог разрешить книготорговцу продать роман по подписке, разделив доходы пополам, мог послать ему 50 экземпляров с дополнительной скидкой 33% в обмен на аванс в размере 50 рублей или мог отправить все 500 экземпляров со скидкой 50% под пропорционально более высокий аванс.

«Ивритянка», а‑Иврия, — любимое словечко Мапу. Он особенно превозносил эту даму в письме к старому другу Шнеуру Заксу, который первым убедил его попытаться написать роман на иврите, несмотря на все трудности и ограниченную потенциальную аудиторию:

Именно ты, друг мой и наставник, именно ты дал мне смелость и вдохновил меня подписать договор с Ивритянкой. Я помню день, когда я поднял покрывало с ее лица: вот она, дщерь Сиона, в былом великолепии!

Чарующими устами она произнесла: «Взгляни на меня, поборник Сиона, и скажи мне, отчего отвергли меня сыновья, которых я вырастила. Разве я больше не хороша для них? Они говорят, что груди мои опали, и они найдут утешение на чужом лоне, но разве я так плоха, разве речь моя столь проста, как клевещут на меня хулители?» — «Ты все еще прелестна, душенька моя, — ответил я ей, с нежностью заключая ее в объятия. — Ты все еще отрада своего народа, радость моя и звезда моя, подруга молодых и утешительница стариков. Я видел Латинянку в ее древнем величии; Немку с ее логикой; невыразимые прелести Француженки; Россиянку в первом ее цвету. Все они увенчаны лавровым венком — но чей голос манит меня призывнее всех? Лишь твой, голубка моя…»

Затем Мапу вспоминает, как впервые обратился к Ивритянке, предложив ей убежать с ним в древнюю Землю Израиля, то есть поместил действие своего первого романа именно там. «Уйдем со мной в Ливан, возлюбленная сестра моя, — обращается он к ней, перефразируя Песнь Песней, — поспешим со мной на гору Кармель и на горы Сиона!»

И взяла меня моя Ивритянка, и отвела меня к горе Сион, к высотам Иерусалима. Надев лучшие одежды, стояла она предо мной в царственном величии и щедро одаривала меня… «Пиши о том, что подскажет тебе фантазия, — говорила она. — И пусть это станет укором отступникам, что насмехаются над моей святой горой». И я взялся за перо и записал то, что стояло перед моим внутренним взором, воспоминания о сионской любви.

Из этого рассказа о возникновении «Сионской любви» следует, что Мапу выбрал для своего романа иврит не потому, что с самого начала хотел развернуть его действие в Палестине и иврит стал бы естественным языком для такой книги. Наоборот, он сначала решил написать роман на иврите, а затем избрал местом действия Палестину, потому что там иврит звучит естественнее. Иврит, а не Палестина был ему важен; лишь в нем одном он видел надежду на будущее. Но нигде, кроме Палестины, еврейский народ никогда не говорил на нем как на родном языке; в любом другом месте вымышленное его использование выглядело бы искусственным.

Конечно, для этого ему не нужно было писать в библейском стиле или о библейских временах. Достаточно было бы поместить действие романа в Палестине самого начала раввинистической эпохи, в первые века нашей эры, когда на иврите все еще говорили, хотя его постепенно вытесняли арамейский и греческий языки. Мишнаитский язык раннего раввинистического периода действительно мог бы подойти лучше. Он менее архаичный, более гибкий, более живой и разговорный, в его лексике базовый библейский словарь обогатили тысячи новых слов, и он гораздо ближе к тому ивриту, на котором писали и раввины, и маскилы — современники Мапу. Хотя ему недоставало риторической силы и размаха библейского иврита, Мапу к ним и не стремился. Он хотел возвышенности и легкости, которые, по мнению Бюффона, дарят бессмертие литературному произведению. (Le style… s’il est élevé, noble, sublime… soit durable et même éternelle .) Он полагал, что подобное величие, доступное только одаренному автору, свойственно лишь ивриту, подобно тому, как латинскому языку свойственна сила, а французскому — шарм; задача состояла в том, чтобы продемонстрировать, что цель все еще достижима. Если ивриту суждено остаться в роли вечного языка еврейского народа, связующим элементом, скрепляющим воедино его разрозненные части, когда даже религиозные узы ослабли, он должен обладать величием, равным величию религии. Только иврит Библии способен на такое.

Решение вернуться к библейскому наречию было принято не в первый раз в истории еврейской литературы. Такой выбор делали авторы рукописей Мертвого моря и еврейских псевдоэпиграфов, еврейские поэты средневековой Испании, еврейские драматурги XVIII века. Все они считали, что сохраняют верность истинному духу иврита, не обращая внимания на то, что игнорирование столетий языкового развития существенно ограничивало их выразительные возможности. Все было брошено в жертву верности Писанию.

Мапу тоже принес эту жертву и осознавал этот факт не больше, чем его предшественники. Он бы вышел из себя, если бы ему сказали, что полуграмотный, подвергшийся влиянию идиша, варварски относящийся к грамматике иврит пародийных хасидов Йосефа Перла оригинальнее и интереснее его собственного. Но хотя он никогда не сомневался в правильности выбора библейского языка, он прекрасно осознавал, насколько сложно писать на нем о современных событиях. В письме к Заксу он коснулся «Ханжи»:

И тогда взмолился я своей Ивритянке и сказал: «Ты издревле верила в свой народ; ты не прекратила ни вести с ним беседы, ни скорбеть в душе о его бедствиях; ты ласково смотрела на меня и улыбалась… Восстань же, прекрасная дама! Сойди с горных вершин, покинь свое убежище и иди со мной; оставь свой древний сад Эдемский ради нынешнего обиталища твоего народа; ибо пути твои подобны путям всего мира и крылья твои распростерты над всем миром, подобно небесам».

Ивритянка отвечает, что удовлетворит желание Мапу и даже разрешает ему немного воспользоваться талмудическим языком.

Взгляни же, возлюбленный! Взгляни и знай, что лежит пред тобою. Ты принесешь меня народу, ради которого я была изгнана в Вавилон [где на смеси иврита и арамейского был составлен Талмуд]. Там подружилась я с Вавилонянкой [арамейским языком], которая осталась со мной, а народ мой — с нею… Посему возьми ее, возвращаясь в свой век. Ее речь пронесли через поколения; вложи же ее в уста героев, которых ты сотворишь в новом своем театре.

Мапу имел в виду не арамейский язык как таковой, а иврит, изменившийся под влиянием арамейского. И действительно, хотя в «Ханже» библейские элементы все еще преобладают, его язык свободнее и эклектичнее, чем в первых двух романах Мапу. Вот сцена встречи и зарождения чувств между Нааманом и Элишевой, над которой смеялся Моше‑Лейб Лилиенблюм в «Мире хаоса». Эпизод, несколько напоминающий встречу Тамар и Амнона на берегу ручья, происходит в театре, во время представления оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур». Вот как рассказывает о нем Нааман:

Я наслаждался спектаклем и вдруг услышал, как образованная молодая дома говорит по‑французски своей соседке: «Уйдите назад! Вы не можете сидеть здесь, неважно, какие дорогие и красивые у вас туалеты. Садитесь со своими друзьями!» Я взглянул на несчастную жертву этих оскорблений, она была очень миловидна, и лицо ее свидетельствовало о благородстве духа. Я сердито повернулся к ее обидчице и без всяких околичностей сказал: «Насколько я могу судить, эта молодая дама сделает честь любому месту, где она окажется». Но бедная девушка уже встала со своего кресла, поэтому я тоже встал и уступил ей место. Она села и поблагодарила меня.

В антракте я спросил молодую даму, как ее зовут и почему с ней так грубо обошлись. «Я сама в этом виновна, — сказала она. — Меня зовут Элишева. Мой отец — Эден, сын Овадьи из Атики , и я не откажусь от этих имен, потому что они дороги мне. Но кто вы, столь благородно уступивший мне свое место?»

В ходе этой сцены выясняется, что Элишева настаивает, чтобы ее называли именно так, а не русским именем Елизавета, как хотели бы ее друзья‑ассимиляторы. Отсюда насмешки, которым она подвергается. Нааман, как и она, презирает юных русификаторов — и поражен открытием, что она внучка того самого богача Овадьи, который бесчестно разорил его собственных родителей. Скрывая от Элишевы, кто он, он заставляет ее поделиться детскими воспоминаниями. (Возможно, сюжет оттеняет опера, написанная по мотивам «Ламмермурской невесты» Вальтера Скотта, где двое любовников, подобно Ромео и Джульетте, вынуждены противостоять древней вражде, существующей между их семьями.) Однажды, рассказывает Элишева, она играла с мальчиком по имени Нааман и услышала от него историю крушения его семьи, виновником которого был ее дед. Она поклялась ему возместить все потерянное, когда вырастет. «Его так поразило мое великодушие, — говорит она, не зная, что перед ней стоит тот же Нааман, — что он запрыгал, как горный козел, и пообещал подарить мне за это певчую птичку». Нааман продолжает притворяться другим человеком, что вызывает решительный поворот сюжета. Разве удивительно, что, зная теперь, что прекрасная и благородная Элишева — та самая девочка, которая пообещала восстановить разрушенное состояние его семьи, он теряет голову? Кажется, Лилиенблюм был несправедлив.

VI

Однако любовь Наамана и Элишевы — не главная претензия, содержащаяся в «Мире хаоса» Лилиенблюма. Гораздо больше возмущает его то, что они, по его мнению, недостаточно решительно борются за свою любовь с противостоящими ей силами во главе с престарелым Овадьей. Дед и опекун Элишевы планирует выдать ее замуж вопреки ее воле, она сопротивляется, но напрямую не выступает против деда. И когда в лучших традициях Мапу любовь в конечном счете торжествует, это только еще больше раздражает Лилиенблюма. При всем своем обаянии и шарме, пишет он, Элишева слабовольна. Она не выступает против деда и его мира любой ценой, не говоря уж о том, что в реальной жизни, в отличие от романтической литературы, слабые не побеждают, они проигрывают. Будь у Мапу побольше смелости, он сделал бы финал «Ханжи» трагическим, а не счастливым, и тому есть две причины. Во‑первых, тем самым он выполнил бы обещание изобразить обычную жизнь, не приукрашивая ее. Во‑вторых, трагический конец произвел бы больше впечатления на читателей, которые понесли бы заслуженное наказание за глупость [то есть сочувствие Элишеве по ходу действия] — наказание, которое пошло бы кому‑то из них на пользу.

Статья Лилиенблюма — не проста критика «Ханжи». Она направлена против всей Гаскалы, реформистский подход которой, по его заключению, оказался ложным. «Эти мечтатели, — писал он, — полагают, будто если только все евреи начнут говорить на иврите и перестанут делать ташлих, капарот, молиться о душах умерших и соблюдать каждую мелочь каждой заповеди; если только Гаскала и религия подпишут между собой союзный договор; если только мы начнем носить современную одежду, пить национальные напитки и называть детей Иоганнами, Иванами и Григориями вместо Йохананов и Гершонов, то все наши проблемы решатся. Если бы они не предавались мечтам, они поняли бы, что весь народ или даже большая его часть не умеет писать на языке, которому нет места на базаре; что не может быть религии без суеверной чепухи; что невозможно заставить науку и традицию пребывать в вечном согласии; и что один народ не может ассимилироваться с другим на собственных условиях. Ассимиляция может означать только полное объединение двух народов, при котором один перенимает внутреннюю жизнь, обычаи, манеры и амбиции другого. И все равно между народами слишком много преград, чтобы такое объединение стало возможным».

Описание типичного маскила у Лилиенблюма отлично подходит к Мапу, за исключением нелюбви последнего к изменению евреями имен. Он действительно верил, что иудаизм может успешно модернизироваться, действительно хотел, чтобы евреи читали романы, ходили в театры и внешне напоминали всех остальных, действительно считал, что страстная приверженность ивриту может заменить собой религиозный пыл. И он уж точно не считал, подобно Лилиенблюму, что «всякий, кто знает, что жизнь сильнее благородных побуждений, знает также, что как бы печально ни было забвение иврита и исполнение талмудического пророчества о том, что “однажды Израиль забудет Тору”, оно неизбежно, как сама смерть, если только у нас не будет собственной страны, которая защищала бы наше национальное бытие».

Собственная страна, которая защищала бы наше национальное бытие! Это, наверное, первое утверждение в восточноевропейской литературе Гаскалы, которое выглядит сионистским, хотя вряд ли можно утверждать, что Лилиенблюм действительно думал о Палестине, а не просто выражал мысль без каких‑либо географических последствий. Лишь через 10 лет после написания этой статьи он присоединился к движению «Хибат Цион», которое сформировалось в ответ на беспрецедентную волну погромов, прокатившихся по югу России в 1881 году, с целью развития еврейского заселения Палестины. В «Мире хаоса» ни разу не упоминаются библейские романы Мапу или место их действия, которое Лилиенблюм если не считал чистым эскапизмом, то уж по крайней мере не видел в нем никакого смысла для реалий восточноевропейского еврейского мира.

Но когда сионизм действительно стал мечтой многих евреев, в Восточной Европе его влияние было особенно сильным. Именно идишеязычное еврейство Российской империи больше всего увлеклось сионистской идеей, его культурная, религиозная, экономическая и социальная ситуация лучше всего позволяла проникнуться ею, именно оттуда вышли самые пылкие ее пропагандисты и самые преданные сторонники, но именно там флаг сионизма стал привлекать людей позже всего. Хотя на Западе в течение большей части XIX века сионизм был делом немногочисленных индивидов, у него были свои теоретики. А на Востоке их не было.

Нет лучшего тому примера, чем Мапу. Все в его романах указывает на сионизм. Его сильное еврейское национальное чувство, его недовольство консерватизмом и отсталостью еврейской жизни в Восточной Европе, его отчаянные поиски новой, пострелигиозной основы для еврейской идентичности, его любовь к ивриту, в котором он видел такую основу, его стремление к возвращению евреев к земле и к природе, его романтическое отношение к библейской Земле Израиля и восхищение физической храбростью, геройством на войне и могуществом еврейского государства — все это, казалось бы, неизбежно приводит к сионистским выводам.

Все элементы были на месте — все, кроме убежденности Лилиенблюма, что внешняя ассимиляция христианским обществом евреев, внутренне остающихся евреями, невозможна. Для первых христианских сионистов сионизм был великой идеей, для образованных евреев Европы он был горьким признанием поражения, которого требовал от них Лилиенблюм. Гаскала возлагала надежды на Европу. Большую часть столетия она проповедовала интеграцию в европейское общество, будучи уверенной, что евреи могут стать европейцами, оставаясь евреями. Эта вера начала рушиться кое‑где на Западе раньше, чем на Востоке, потому что на Западе процесс европеизации зашел дальше; ему достались и первые успехи, и первые признаки неудачи. Но когда после 1881 года осознание поражения стало распространяться и на Востоке, там оно было горше, потому что к тому моменту удалось добиться гораздо меньших успехов, и дистанция, отделяющая евреев от полного принятия их окружающими, была гораздо больше.

У Мапу, герои «Ханжи» которого, по мнению Лилиенблюма, представляли собой «местечковую интеллигенцию и мечтателей в мире хаоса», мечта о Гаскале еще была жива. В 1881 году родился Яаков Фихман, и к тому моменту, как ему исполнилось 12 лет, о сионизме уже активно говорили на еврейских улицах Восточной Европы. В его поколении естественно было не отделять восторг перед зарождающимся сионизмом от восторга от чтения романов Мапу, которые действительно участвовали в формировании предсионистской атмосферы того времени. Но все же сионизм возник не в этих романах. В них сионизм так не рождается, подобно идее, которая трепещет на краю сознания, но которую не удается сформулировать. История не любит, когда ее торопят. Да и когда любила?

Оригинальная публикация: Nothing Like It in 3,000 Years of Jewish Literature

Секс, магия, фанатизм, упадок — и первый роман на иврите

Коллекция барона Давида Гинцбурга: «Это моя душа, все содержание моей жизни»