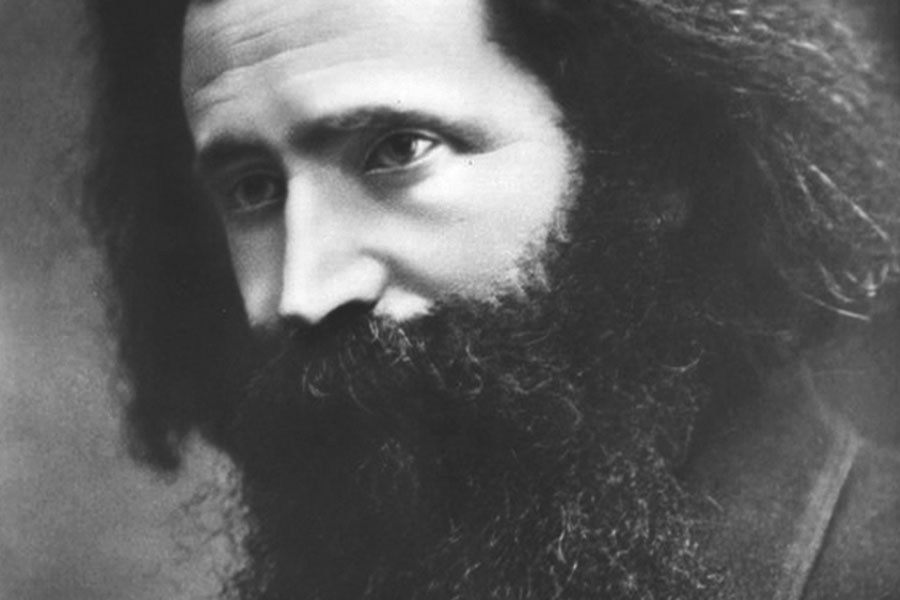

Гилель Цейтлин (1871–1942) — один из важнейших еврейских мыслителей первой половины XX века, философ и мистик, погиб по дороге в лагерь смерти Треблинка, в канун Рош а‑Шана 5703 (1942) года. Именно в его эссе «Безмолвие и глас», в 1936 году, впервые пророчески прозвучало слово «Шоа», предрекая надвигающийся крах мироустройства и уничтожение большей части европейских евреев. Цейтлин при жизни имел огромный авторитет в еврейском мире, а после смерти труды его надолго оказались в забвении.

Сегодня издательство «Книжники» предприняло перевод его трудов и комментирование на русском языке (см. о презентации издания). Читатели «Лехаима» первыми познакомятся с одной из работ Цейтлина, вошедших в сборник.

Сущность «Дибука»

Различные мнения о ценности и достоинствах пьесы «Дибук» можно свести к двум основным утверждениям.

1) «Дибук» — полностью реалистическое произведение. Если обратиться к сторонникам подобной точки зрения с вопросом, каким образом реалистичность сочетается с темой «двух миров», с заклинанием дибука и прочим, ответ будет несколько натянутым: произведение, о котором идет речь, посвящено описанию жизни народа в былые годы, когда множество простых евреев наивно верили в подобные вещи;

2) «Дибук» — произведение, имеющее ярко выраженный символический характер; здесь важны не реальные типы, не подробности еврейской жизни и быта, не народность, но возвышенные идеи, которыми пронизана вся пьеса, идеи, обретшие зримое воплощение, религиозно‑этические или мистико‑философские проблемы, настоятельно требующие разрешения.

Сторонники первой точки зрения сильно преувеличивают реалистичность «Дибука» и тем самым способствуют уменьшению его значимости. Примером здесь могут послужить слова одного из критиков: «“Дибук” — “красивая” драма, но не более того. Ее содержание поверхностно, фабула грешит чрезмерным простодушием, эффекты дешевые, герои просты и примитивны, и лишь несколько удачных картин и диалогов или, скорее, монологов могут быть поставлены в заслугу автору. Мало того, пьеса вовсе не достигает уровня художественной драмы, она принадлежит к разряду пьес, которые по‑русски называют “бытовая драма” . Это картины из народной жизни, объединенные наивной фабулой, приправленные небольшой дозой мистики, скорее детской, нежели хасидской».

Эти упреки столь поверхностны, что не стоят и толики возражений. Достаточно противопоставить приведенным выше словам высказывание другого критика, прекрасно понимающего суть хасидизма и мистики, снискавшего славу на ниве литературного творчества; его собственная «Книга благочестивых» увидела свет более четверти века назад, его перу принадлежит множество мистических и художественных произведений. Речь идет о покойном М.‑Й. Бердичевском . В противоположность критику, процитированному выше, который отметил в «Дибуке» лишь «картины из народной жизни», Бердичевский увидел в пьесе четкое изображение отношений между двумя мирами: миром видимым, внешним, и сокрытым от взоров миром внутренним. Этот критик находит в «Дибуке» мистику «скорее детскую, нежели хасидскую», Бердичевский же считает, что пьеса во многом превосходит и его собственное хасидское творчество, и «хасидизм» Переца . Содержание «Дибука», с точки зрения Бердичевского, вовсе не «бедно и поверхностно»: он находит его более чистым, глубоким и возвышенным, нежели содержание драм Метерлинка (см. Бердичевский, М.‑Й. «На литературной ниве» ).

Бердичевский допускает в своей статье лишь одну, пусть и весьма серьезную ошибку: он приписывает Ан‑скому авторство гениального отрывка о сердце мира и истоке мира («Дибук», третье действие), в то время как текст этот слово в слово переписан из «Сказки о семи нищих» р. Нахмана из Брацлава . Однако, если не принимать во внимание эту грубую ошибку, можно с полным правом утверждать, что Бердичевский глубоко проник в суть «Дибука». Великая душа, витающая над «двумя мирами», являет себя во всем своем сиянии в каждом движении, в каждой реплике, в каждой картине пьесы.

Некоторые из тех, кто видит в «Дибуке» «драму из жизни народа», готовы вместе с тем признать ее высокую художественную ценность. Но ярлык реализма, таким образом наклеиваемый на пьесу, не может в конечном счете не привести к приуменьшению ее значимости. Ведь если предположить, что «Дибук» всего лишь описание еврейского быта минувших времен, окажется, что пьеса эта ничем не лучше «Камня преткновения» Динезона и других подобных текстов.

На деле, однако, речь идет вовсе не о реалистическом произведении, и для понимания его требуются совсем иные критерии.

Если бы критики утруждали себя внимательным прочтением, не было бы никакой необходимости тратить время на доказательства того, что «Дибук» не является ни «драмой из жизни народа», ни «бытовыми картинами». Но из‑за того, что критикам нашим присуща удручающая поверхностность, на основе которой они выносят ложные суждения, мы будем вынуждены заново оценить всю пьесу от начала и до конца, с тем чтобы понять, справедливы ли слова тех, кто видит в ней «простонародную драму» и «картины еврейского быта» прошлого.

Перед поднятием занавеса:

Отчего, почему

Ниспадает душа

С горы высокой

В колодец глубокий?

Это падение ради подъема,

Это падение ради подъема

.

Никакие ухищрения и жонглирование понятиями схоластической критики, пытающейся провести верблюда сквозь игольное ушко, не могут помешать тем, кто не утратил ясности зрения, увидеть, что целью автора является вовсе не описание определенной среды, но постановка — в поэтической форме — определенной проблемы или нескольких проблем. Если произведение начинается с ритмического напева и заканчивается им же — очевидно, что это и есть главный мотив данного произведения. Следовательно, становится ясным, что главным вопросом «Дибука» является вопрос о «падении» и «подъеме» . В начале и в конце — в полной тьме — звучит едва слышная мелодия: какое отношение имеет это к «драме из жизни народа» или к «бытовым картинам»?

Когда мы слышим беседу завсегдатаев дома учения в первом действии — о чем они говорят? Это не повседневный разговор о войнах и о Турции, как у Менделе в его книге «Приключения Биньямина Третьего»

— 1917), писателя, основоположника новой еврейской литературы. Писал на иврите и идише. Роман «Масоэс Биньомин а‑шлиши» («Путешествие Биньямина Третьего») — первое беллетристическое произведение Менделе Мойхер‑Сфорима, впервые опубликовано в Вильне в 1877 г.

“]; и не беседа, обычная для людей бедных, как у Давида Пинского в «Семье Цви»

; не пустые россказни, не фантастические легенды, как у М.‑Д. Брандштеттера

в его рассказах о жизни хасидов минувших поколений. Это даже не дискуссия о Торе и ее законах, принятая у завсегдатаев дома учения. С первого же мгновения пьеса рассуждает о высоких материях, о нисхождениях и восхождениях, о возможностях истинных праведников возносить искры и исправлять «души злодеев, блуждающие без тела»

— то есть обо всем, что связано непосредственно с центральной темой: «Отчего, почему…»

И в самом начале этот разговор прерывается словами Прохожего старика . Если «Дибук» — пьеса «из жизни народа», то что собой представляет этот Посланец? Откуда взялся он? Что он здесь делает? Какова его роль в этой драме?

В соответствии с простым смыслом Посланец выступает лишь в роли доверенного лица помещиков, обходящего их владения и поэтому ведающего обо всем, что творится вокруг, о том, что «говорят в народе». Однако отчего он должен быть именно праведником и каббалистом? Почему он наделен высшим постижением? Почему могут быть известны ему «сокрытые тайны» устройства мироздания? И отчего именно он и только он на протяжении всей драмы борется за торжество справедливости?

Вторгаясь в беседу завсегдатаев дома учения, он сразу же получает по заслугам: «Вы, извините, не понимаете, о чем говорят, и вмешиваетесь». Однако буквально в тот же момент его собеседники чувствуют, что перед ними человек необыкновенный, а позднее осознают, что ему открыты тайны Творения. Когда Посланец говорит: «Душа той, что в агонии, предуготовлена, чтобы войти в ребенка, который должен родиться; и пока жива одна из женщин, не может родить другая. Если же излечится больная — случится выкидыш», начетчики более не решаются не только спорить с ним, но даже усомниться в его словах. А один из них восклицает: «Воистину, слеп человек! Есть у него глаза — но не видит он того, что происходит прямо перед ним». Откуда у обыкновенного человека такая сила?

Можно предположить, что Посланец знает о происходящем в доме Сендера, недаром сказано в Талмуде: «От слов возвращающихся» (Брахот, 51б) . Как человек, беспрестанно переезжающий с места на место и в пути имеющий дело с самыми разными людьми, он мог слышать об обещании, данном Сендером другу его Нисону, сыну Ривки, а также о том, что ешиботник Хонон — сын того самого друга юности Сендера, который к тому времени уже умер. И о том, что забыл Сендер о своем клятвенном обещании и отдает дочь замуж не за сына Нисона, предопределенного ей истинного суженого, а за другого. Иными словами, возможно, Посланцу были известны многие подробности этой истории, однако прочее в его поведении остается совершенно необъяснимым: зачем наставляет он Сендера на путь истинный и рассказывает ему от имени ребе притчу о зеркале? И отчего он столь тщательно расспрашивает о Хононе, словно не ведает, кто он такой, — а между тем прекрасно знает его?

На протяжении первого действия пьесы у нас создается впечатление, что Посланец осознает, что у Хонона есть связь с миром духов; отчего же он не хочет предостеречь его? Мало того, Посланец намеренно рассказывает ему о способах вызова злого духа: «Вызвать Самаэля можно лишь с помощью древнего Имени, силою пламени которого сливаются и сплавляются вместе горы Б‑жественные и бездна великая». Для чего делает это Посланец? Почему не останавливает он несчастного Хонона на пути, ведущем в преисподнюю?

Что бы ни происходило по ходу действия пьесы — Посланец всегда оказывается в центре событий. Он во все вмешивается без того, чтобы его об этом просили. Он видит людей насквозь и знает происходящее заранее, но, несмотря на это, не предпринимает ничего, чтобы воспрепятствовать беде, словно говоря: предопределенного свыше не избежать. Лишь после того, как все уже свершилось, он разъясняет фатальную необходимость произошедшего. Кто же такой Посланец?

Лея танцует с нищенками, перед свадебной церемонией беседует со своей старенькой нянюшкой Фридой. Неожиданно, словно с неба, появляется Посланец и преподает двум женщинам урок по каббале: «Души мертвых возвращаются на землю, но не без облика телесного; бывает, что одна душа перевоплощается в нескольких телах…» Где же здесь «народная жизнь»? Где здесь бытописание еврейского прошлого? Прежде был обычай в Израиле, согласно которому перед церемонией под свадебным балдахином выходил шут и произносил речи, рассказывал притчи, сыпал рифмами, поучая собравшихся гостей намеками и аллегориями. Однако почему никем не званный Посланец решает разъяснить невесте перед хупой фрагменты из «Сефер а‑гильгулим» («Книга перевоплощений») р. Хаима Виталя?

Похожим образом Посланец ведет себя на протяжении всей пьесы. Поступки его странны и почти что безумны — конечно, если смотреть на него с точки зрения чистого реализма, как на типичного персонажа еврейской жизни минувшего времени. А если мы предположим, что намерением Ан‑ского было изобразить человека странного и ненормального — то ради чего это нужно было делать в данной пьесе?

Так же и образ главного героя драмы — Хонона — останется неразрешимой загадкой, если мы будем относиться к «Дибуку» только как к «драме из жизни народа». Ибо если так, почему Хонон непременно должен быть каббалистом, предающимся постам и ритуальным омовениям, изучающим «Книгу Разиэля» и нисходящим к сорока девяти вратам нечистоты? Чего недоставало бы «драме из жизни народа», содержащей в себе незамысловатую мораль относительно справедливости и необходимости соблюдения договоров, если бы Йоханан был простым человеком, отец которого заключил договор с Сендером, а Сендер этот договор нарушил? «Народность» пьесы только возросла бы от этого. Зачем Ан‑ский привнес сюда тему падения великой и святой души, а затем ее восхождения и исправления радениями цадика?

К многочисленным недоразумениям приводит и рассмотрение в качестве реалистически‑народного типа образа «праведника», рабби Азриэля. Его рассуждения о Торе, поступки и наставления оказываются в этом случае неуместными, только отвлекающими внимание зрителя на предметы, вовсе не связанные с основными идеями и содержанием пьесы.

Все вышесказанное свидетельствует о полной несостоятельности утверждения, что «Дибук» — реалистическое произведение, «драма из народной жизни». Однако это вовсе не означает, что правы сторонники второй точки зрения, видящие в «Дибуке» символическую пьесу, хотя, возможно, подобный подход неизмеримо ближе к истине, нежели первый. Символические произведения отличаются таинственностью и неясностью. Здесь же все предельно четко и недвусмысленно. Характеры точно очерчены, события понятны и жизненны. Действующие лица, ведя многословные беседы, не изъясняются намеками. В «Дибуке» нет никого, кто, как, например, в символистских драмах Ибсена , пользовался бы языком птиц или языком ангелов служения. События и диалоги в «Дибуке», несмотря на всю их глубину и возвышенность, ясны и просты в наивысшей степени, а смыслы их прозрачны.

Здесь постепенно мы приближаемся к пониманию подлинной сути произведения под названием «Меж двух миров», или «Дибук». Это не «драматическая легенда» — вопреки утверждению, вынесенному на обложку книги и помещенному на афишах. Это не реалистическая «драма из народной жизни» — вопреки мнению некоторых критиков. Это и не чисто символическое произведение, вопреки утверждениям других. Речь идет о мистике — не о «простонародной мистике», если воспользоваться выражением одного писателя, но о хасидской мистике в полном смысле этого слова. Народное и простонародное в «Дибуке» относятся лишь к внешнему и случайному. В глубинной же сути своей пьеса стремится к постановке и обсуждению высочайших духовных проблем — в соответствии с духом и методами хасидизма.

Настало время установить кардинальное различие между хасидизмом и простонародностью. Все разговоры о демократизме и «народном характере» хасидизма основываются на внешних и по большей части случайных наблюдениях. Подобно иным значимым порождениям еврейского духа, хасидизм глубоко укоренен в народе. Но корни — это еще не все дерево, с его высоким стволом и кроной. Так, к примеру, философия Гегеля , мыслителя исключительно немецкого, несомненно, укоренена в немецком народном духе; но это еще не превращает Гегеля в «народного» философа.

Хасидизм — это изощренное учение, и его следует изучать по хасидским книгам и по особым собраниям хасидских преданий, а не по фольклорным источникам.

Здесь не место разъяснять основы хасидского мировоззрения. Мне бы хотелось указать лишь на одну его черту, непосредственно связанную с мистическими аспектами пьесы Ан‑ского. Хасидизм перекидывает мосты через бездны, разделяющие множество несхожих миров. В хасидизме высшие миры приближаются к нашему низшему миру, а наш низший мир приближается к ним. Средний Ребе, сын Рава из Ляд , говорил: «Все — здесь. Все миры — здесь. И мир Ацилут (“Мир эманации”) — здесь». Благодаря этому переход из одного мира в другой становится чем‑то более распространенным и естественным. Человек одновременно пребывает в различных мирах. Живущий в святости и чистоте удостаивается единения с мирами незримыми, высшими — подобно тому как внешне он неразрывно связан с нашим видимым, низшим миром. Не только праведник, Высший человек и мистик, но и обыкновенный человек по мере своего постижения Б‑жественности оживляет миры. И если он живет в чистоте и гармонии, в соответствии со своим Б‑жественным постижением, то одновременно он живет в различных мирах: в мире материальном, в мире внутреннего чувства, в мире мысли, в мире духа, в Мире эманации и т. д.

В соответствии с этим хасидские предания укоренены в ощутимой реальности, и в то же время их подлинное содержание — мистика. Души нисходят и восходят из мира в мир подобно людям, переходящим с этажа на этаж. Праведник возносится в высшие миры и при этом может продолжать спокойно беседовать с окружающими его учениками, помогая им советами и делами. Потому в хасидских историях нет того страха, каким пронизаны рассказы каббалистов. Нечего бояться того, что пребывает внутри нас и окружает нас извне.

В предисловии к «Китайским историям» Мартин Бубер указывает на ту особую естественность, с которой эти истории относятся к переходу из мира духов в наш мир. Духи — это обычные и непременные звенья в цепи каждого рассказа. Если европейцу необходимо напрячь всю силу своего воображения для того, чтобы увидеть нечто «нематериальное», и описание его всегда будет сопровождаться страхом и болью — китаец смотрит на духов как на своих знакомых и родственников. В хасидских историях подобный переход из одного мира в другой осуществляется еще более просто и свободно. Ан‑ский замечательно уловил эту особую черту и руководствовался ею при написании «Дибука».

Во втором действии «Дибука» мы находим следующий замечательный эпизод:

Лея (особенно убедительно). Бабушка, ведь нас окружают не злые духи, а души людей, которые жили на земле раньше нас и вместе с нами и умерли. Это они присматриваются ко всему, что мы делаем, прислушиваются ко всему, что мы говорим. Они живут с нами.

Фрида. Что ты, что ты, Лееле! Души умерших взлетают на небо, покоятся в Эденском саду. А грешные души…

Лея (перебивает ее). Нет, бабушка, нет! Они живут с нами.

Для усиления мистического эффекта автор разъясняет, что именно умершие прежде срока восполняют, пребывая меж нами, непрожитые ими годы. Однако, по сути дела, слова «они живут с нами» обозначают изначальное единство обоих миров.

И потому «Дибук» — произведение эпическое, пронизанное высокой поэтической цельностью, вместе с тем пытающееся поставить и в некоторой мере разрешить экзистенциальные вопросы — вопросы жизни и мира в целом.

Проблематика «Дибука»

Следует заметить, что, говоря о проблематике «Дибука», я не имею в виду, что Ан‑ский пишет для того, чтобы поставить и разрешить те или иные вопросы. «Дибук» не тенденциозное произведение, в нем нет преднамеренно задаваемых вопросов. Вопросы, в данном случае (у читателя), возникают сами по себе. Они не были спровоцированы намеренно, но непременно возникают, даже помимо воли автора. Можно сформулировать это и следующим образом: вызываемые пьесой вопросы не есть результат сознательного намерения автора — их исток лежит в его подсознании.

Следует заметить, что «Дибук» касается множества самых разнообразных проблем; однако в мои намерения входит задержаться лишь на тех из них, что наиболее настоятельно дают о себе знать.

Как мне кажется, следует отметить четыре подобных вопроса: 1) главная проблема пьесы — проблема «нисхождения» и «восхождения» души; 2) о цадике — религиозном «высшем человеке», о его святости, мужестве, вере в собственные силы, сомнениях в себе; 3) о высшей справедливости; 4) о проблематике жизни души после того, как она покидает материальное пристанище, и ее связи с материей, пока она не освободится полностью от мирских желаний.

Рассмотрим прежде всего вопросы второстепенные, с тем чтобы в дальнейшем обратиться к главной проблеме произведения.

В отношении праведника «Дибук» описывает проблему, сходную с той, что рассматривается в «Падении дома цадика» Переца . Цадик устремляется ввысь — однако недостаток веры в себя подрезает ему крылья. Он вновь и вновь рвется к небесам, но груз сомнений отягощает его и пригибает к земле. Проблема эта во всей ее глубине была изложена Перецем; у Ан‑ского же она представлена лишь мимоходом и поверхностно: по всей видимости, в его намерения не входило надолго останавливаться на внутренней борьбе, разворачивающейся в сердце праведника.

Вот праведник теряет веру в себя; руки его опускаются, и он погружается в пучины отчаяния. Когда его служка Михоэль сообщает: «Ребе, к вам идет целый свет…», он восклицает: «Слепой свет… Слепые овцы устремляются к слепому пастырю. Если бы они не были слепы — они обращались бы не ко мне, а к Тому, Кто может сказать о Себе — Я; к единому, великому Я мира…» И когда Михоэль вновь говорит ему: «Ребе! Вы его посланец», тот отвечает: «Это говорят люди, а во мне нет уверенности… Уже сорок лет, как состою цадиком — и до сих пор не знаю, поистине ли я посланец Б‑га. Бывают времена, когда ощущаю в себе великую мощь, чувствую близость к Б‑гу и сознаю свою власть в высших мирах. Тогда не сомневаюсь, не спрашиваю. Но бывают времена, когда чувствую себя слабым и беспомощным, как покинутый ребенок… И тогда мне хочется самому бежать к кому‑нибудь, молить о помощи». И они — ребе и служка — вспоминают, как однажды ночью ребе пришел к своему служителю, чтобы вместе почитать Теилим, и оба проплакали всю ночь. Цадик опять теряет присутствие духа, жалуясь: «Чего хотят от меня? Я стар и немощен… Тело просит покоя, душа жаждет уединения. А ко мне тянутся со всех сторон нужды и муки всего мира. Предо мною обнажаются страшные язвы; от меня требуют исцеления, помощи, заступничества. Каждая записка, которую мне подают, вонзается в тело, как острая игла. Не могу больше… Не могу больше, не могу!» Однако в то же мгновение, когда слуга напоминает праведнику о величии его предков, тот, не колеблясь, вновь берет бразды управления мирами. Он снова становится «посланником Милосердного», полномочным представителем «единого, великого Я мира». Где же здесь напряженная внутренняя борьба? Где всепоглощающие сомнения? И где естественный и постепенный переход от слабости младенца к мощи льва? Мы видим, что праведника отягощают сомнения, но почва, на которой они произрастают, остается сокрытой от наших глаз.

Подлинный хасидский цадик не только отличается сильным характером (оставаясь вместе с тем спокойным и мягким в обращении, чутким и тяжело переживающим страдания окружающих), он к тому же человек в высшей степени сложный. Вера и цельность лежат в основании всего его естества; но когда сомнения — и прежде всего сомнения в самом себе — одолевают его, они сложны и запутанны. Однако у рабби Азриэля сомнения появляются словно ниоткуда, а после исчезают лишь потому, что слуга напоминает ему о его отце, рабби Ичеле, и деде, рабби Велвеле…

С большей художественной силой и последовательностью представлена в «Дибуке» проблема высшей справедливости. Ибо есть разные виды справедливости. Есть справедливость простая, земная, человеческая. Есть справедливость судебная. Но есть и справедливость высшая, Б‑жественная, небесная, душевная. О ней — выразительное талмудическое высказывание: «Невиновен он перед судом человеческим, но виновен перед Судом небесным» . Сендер из Бриниц, обручивший свою дочь с родовитым и ученым сыном богача, забыв о том, что однажды ударил по рукам с Нисоном, сыном Ривки, и о том, что их дети должны пожениться, невиновен перед судом человеческим, ибо нарушил обещание свое по ошибке из‑за забывчивости. Справедливо и постановление суда под руководством р. Азриэля: «Так как неизвестно, были ли жены обоих тяжущихся беременны в тот час, когда было совершено клятвенное обещание, и так как по законам святой Торы всякая сделка считается недействительной, если предмет сделки еще не создан, то суд праведный не может признать, что выполнение клятвы было обязательным для Сендера». Но не таков Суд небесный. Его решение неизменно: давший обещание обязан его сдержать. Если же обещание это было подкреплено рукопожатием — не имеет право давший его забыть о нем, и ошибка его приравнивается к злому умыслу.

Бешт говорил: слово есть духовность. Ни одно слово не пропадает без следа в мировом пространстве; все произнесенные слова на веки вечные оставляют свой отпечаток — во благо или во зло — во всех мирах. Если же слово было подкреплено действием (в нашем случае — «ударили по рукам») — отпечаток, оставленный им, проявляется в мирах еще сильнее. Слово обязывает, требует, настаивает на исправлении. Слово оскверняющее влияет на участь изрекшего его.

Обещание, скрепленное рукопожатием, было забыто Сендером — но оно, подобно проклятию, преследует его семью. Пусть Лея невинна, но, как говорит р. Азриэль, случается, что «дети бывают иногда наказаны за грехи отцов». По сути, речь здесь идет вовсе не о наказании или о мести: все происходящее вершится в силу непреложной необходимости. Ибо в мире духовном, так же как и в мире материальном, есть особые законы, которые могут быть нарушены лишь в силу великого блага — воздействия подлинного цадика, который выступает в роли избавителя, Моше‑Машиаха, или того праведника, который бил виновных собственной рукою, чтобы отменить приговор Высшего суда («Святой, благословен Он, выносит приговор, а праведник отменяет его» ), или же благодаря особенному милосердию, изошедшему от Б‑жественного источника вод.

Проблема высшей справедливости красной нитью проходит через все мистические события пьесы: мы видим ее в том стечении обстоятельств, которое приводит Хонона, сына Нисона, в дом Сендера; в той великой любви, которая вспыхивает в его сердце к Лее, с мистической точки зрения олицетворяющей фатум, судьбу; в святой и чистой любви, которую сама Лея испытывает к Хонону (еще в первом действии Лея говорит о нем своей подруге: «Я хотела бы знать, отчего он так бледен… Он, верно, был болен». Выйдя из синагоги, она встречает его, и беседа их, несмотря на всю ее краткость, отмечена печатью предначертанного свыше союза; а перед своей свадьбой Лея простирается ниц у него на могиле и приглашает его на брачную церемонию), хотя не может она, будучи праведной дочерью Израиля, преступить волю своего отца. Здесь нельзя не упомянуть также и о самом акте духовного единения (проникновении дибука в тело Леи); и о Посланце, выполняющем во всей этой мистерии роль глашатая высшей справедливости, утверждающего, что прибыл от небесного воинства, дабы потребовать Высшего суда. Посланец также возглавляет тайную борьбу против цадика р. Азриэля, пытающегося силой своей праведности отменить приговор Чертогов. Символом высшей справедливости — пусть и в менее ясной форме — оказывается и раввин местечка р. Шимшон, которому Нисон, сын Ривки, приходил во сне, после чего тот стал «сторонником» покойного. Таким образом, проблема высшей справедливости сформулирована Ан‑ским с куда большим успехом, нежели проблема цадика как религиозного Вышнего человека.

Оригинально, глубоко, с ошеломляющей силой представлена в «Дибуке» проблема души, долгое время после физической смерти остающейся в плену земных желаний. С великим талантом описаны в пьесе переход из мира в мир и связь между «двумя мирами» <…>.

И, однако, по поводу главной проблемы «Дибука», проблемы «нисхождения» и «восхождения» души, к сожалению, следует отметить бессилие автора перед величием поднимаемого им вопроса. Мы проходим через все залы мистерии — но так и не попадаем в Святая святых. Мы ожидали лицезреть нисхождение и восхождение души, сочувствовали Хонону, опускающемуся до самых глубин в своем нисхождении, вместе с ним ожидали исправления; мы видели старания праведника исцелить душу Хонона. В песне, которой автор намеренно начинает и завершает пьесу, говорится о «нисхождении ради восхождения»; нисхождение мы видели ярко и отчетливо — но восхождения так и не узрели глаза наши.

Посланец, символизирующий на протяжении всей мистерии «свидетеля и судью», говорит в конце первого действия: «Он — сражен… сражен!» — но завершает свои слова одной только фразой: «Благословен Судья праведный». Свершился суд высшей справедливости — однако что же с исправлением души Хонона? Исполнен приговор высшей мудрости — но человек по‑прежнему остался в глубине нисхождения своего.

Согласно хасидскому мировоззрению, верность которому автор хранит на протяжении всей пьесы, исправление души заключается в том, чтобы она освободилась от земных желаний и связей, чтобы осознала, что все эти желания и связи лишь плод ее воображения, чтобы поняла, что, если все это и обладало хоть какой‑то ценностью в мире материальном — в мире духовном оно теряет всякую значимость. Так душа обретает крылья для того, чтобы взмыть ввысь, и ключи, чтобы отомкнуть врата высших Чертогов. Основное предназначение души, пребывающей в материальном мире, состоит, согласно мировоззрению хасидизма, в том, чтобы видеть во всем «нечто — ничто», во всем существующем — обман зрения, скрывающий и прячущий Бесконечного, Того Единственного, вне Которого невозможно существование никакой вещи. Подлинное исправление и восхождение души наступает после того, как она сбросит с себя плотские узы — лишь в полном освобождении от земных недугов.

Деяние цадика по исправлению души заключается, согласно учению хасидизма, в том, что, приникая к исправляемой душе на всех уровнях (животная душа, дух и высшая душа), праведник помогает ей продвигаться по пути постижения Б‑жественности. Душа же Хонона остается без исправления, ибо он по‑прежнему связан с земной любовью. Заклятие праведника вынуждает его оставить тело Леи, но он остается рядом — соединенный с ней земной связью.

Вообще говоря, конец последнего действия пьесы оставляет ощущение некоторой неясности. Мы чаяли увидеть душу восходящую — а в результате даже не имеем ясного представления о том, чем все закончилось.

Все, связанное с восхождением и нисхождением души, находится за пределами нашего чувственного восприятия и не может быть представлено в картинах и образах. Поэтому удовлетворимся теми глубокими темами, что получили в «Дибуке» гармоничное и чарующее художественное воплощение.

Голос

Три события