Гари Штейнгарт

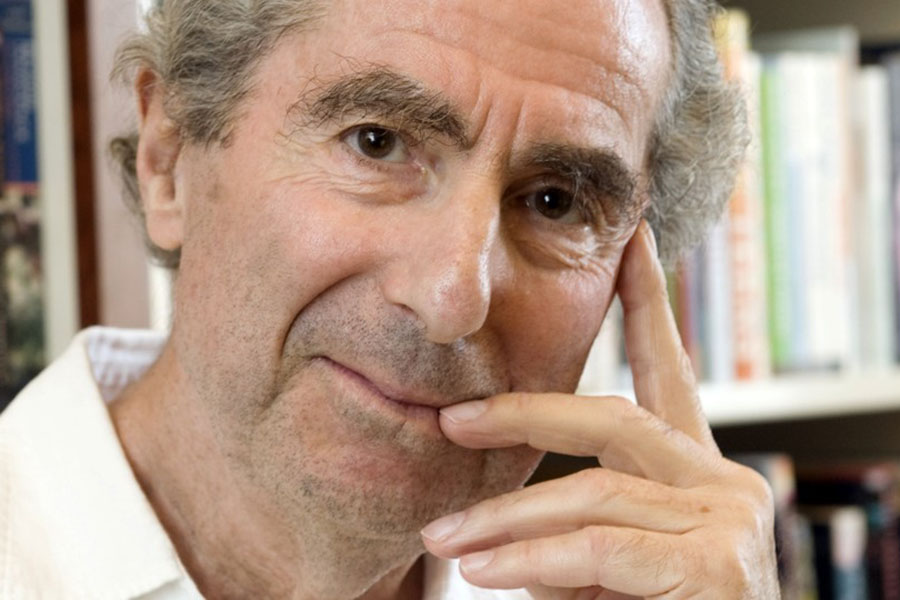

Рот — освободитель. Едва прочитав его книги, я понял: теперь все будет хорошо. Оказалось, человек может не только питать мечты и желания (о‑о, желания), но и каким‑то образом вплетать их в произведения искусства; оказалось, семью, общину, религию можно эксплуатировать, точно рудные залежи, добывая из них топливо для словогенератора. Теперь, дожив до 45 лет, я нахожусь в идеальной точке, чтобы оглядываться в прошлое на раннего Рота (снедаемого желаниями, вожделением, потребностями) и предвкушать позднего Рота (занятого приготовлениями, смирением, умиранием). На свете нет другого писателя, который превратил бы свою жизнь в такой всеобъемлющий пир. Его «полное собрание сочинений» — именно что полное. Я польщен тем, что был с ним знаком, и восхищен его достижениями. Сегодняшний день стал для многих людей печальным, но книги Рота останутся жить в нескончаемом ликовании. И вот я пишу эти строки, а сам улыбаюсь.

Луиза Эрдрич

Я подошла к своему почтовому ящику и вытащила кипу конвертов, в том числе письмо от Филипа Рота. Это случилось, когда мне было 29 лет и я была беременна. Я написала книгу, но предполагала, что ее никто не прочитает — да к тому же у меня была масса других забот: трое старших детей, стая несчастных кошек, пауки‑крестовики под карнизом дома и кастрюля с рисом на плите. Всю охапку конвертов я куда‑то кинула, письмо Рота не вскрыла. Предположила, что знаменитый человек зовет поучаствовать в общественной кампании или пожертвовать на его любимое благотворительное начинание. Предположила и позабыла про письмо.

А в конверте‑то лежала неподдельная письменная благодарность от Филипа Рота — отклик на мой рассказ «Святая Мари», только что опубликованный в журнале «Атлантик».

Днем раньше я купила упаковку креветок за восемь долларов. Впервые в жизни заплатила столько денег за упаковку какой бы то ни было еды. Итак, письмо я распечатала сразу после того, как положила креветки в кастрюлю с горячим рисом, сдобренным сливочным маслом. Накрыла кастрюлю крышкой и попыталась понять: что же это я такое читаю? Письмо от Филипа Рота — вот что. Он напечатал его на машинке и поставил свою подпись. На подделку непохоже. Я перечитывала письмо снова и снова.

Ранние произведения Рота были бесстрашными и бесстрашно‑смешными, затем возникло более тонкое изящество «Литературного негра». Меня его книги отучили стесняться себя. Буду писать то, что буду писать, и точка.

Ко мне приехали гости — дартмурские профессора, вселявшие страх. Когда я сняла крышку с кастрюли, креветки уже растворились в рисе. Кто‑то спросил, как называется это блюдо, и я сказала: «Креветки с рисом по‑мексикански».

«А где же креветки?» — спросил профессор.

Я показала на бледные розовые крупинки.

Я получила письмо от Филипа Рота. Он нашел время на то, чтобы мне написать. У меня появилось предчувствие возможных перемен.

Это письмо где‑то лежит, в накопившихся у меня горах бумаг. А еще Рот прислал цитату из письма, для размещения на обложке моего романа «Любовное зелье»; ее я храню в картонной папке на письменном столе. Шли годы, я иногда виделась с Филипом и Клэр, а затем, после их развода, только с Филипом. Жизнь швыряла его, как хотела. Швыряла, и все об этом слышали. Я тоже грохнулась с небес на землю. Какое это было облегчение — разговаривать с человеком, который все, даже самое плохое, превращал в шутку. Мы стали разговаривать чаще — по телефону. Беседа с Филипом иногда напоминала неотвязные расспросы ребенка, умного не по годам. Он вцеплялся в какую‑нибудь тему, о которой ничего не знал, и сыпал вопросами, ни конца ни края. Хотел узнать все подробности про казино коренных американцев, про законы племени, статус гражданина племени, историю . Каково было расти в Северной Дакоте. В итоге я дала ему список книг и предостерегла, чтобы он читал неторопливо — а то впадет в депрессию. «Хорошо, о Луиза, жрица мрачных знаний», — ответил он. Список книг, которые обычно читал он, я так и не записала: это были чрезвычайно монументальные издания, серии исторических трудов, на которых следовало целиком, подолгу сосредоточиваться. Я понимала, что это пока выше моих сил. Может быть, когда перестану жить по распорядку университетских занятий, попробую их почитать. Как бы то ни было, Рот указал мне верную дорогу к старости: читай, пока взбираешься в гору. С возрастом он становился все блистательнее.

В феврале прошлого года мы с моей дочерью Кайиж навестили Филипа. Он записал название книги, которую я читала, — «Земля кочевников» Джессики Брудер . Пытался понять, что же стряслось с нашей страной. Жаль, он не успел увидеть момент, когда в Белом доме появится кто‑нибудь получше. Мы разговорились о его молодости. Он рассказал про свою первую квартиру в Нью‑Йорке, квартиру в полуподвале. Он сидел и писал, а мимо все время шли люди. Ему были видны их ноги. Туда‑сюда, туда‑сюда. А еще у него была кошка, обычно сидевшая на его рукописи. Мне как‑то не верилось, что у него когда‑то была кошка. Внезапно Филип подметил: когда доживаешь до определенного возраста, первое, что говорят люди при встрече с тобой, — «Отлично выглядишь!»

«Знаю, — сказала я. — Это означает, что ты стареешь».

«Вот‑вот, оно самое», — сказал он.

«Ты отлично выглядишь».

«И ты тоже отлично».

«А по‑настоящему здесь только один человек выглядит отлично — Кайиж», — сказала я.

«Кайиж, сколько тебе лет?»

«Семнадцать».

Филип, обомлев, уставился на меня. Я, тоже обомлев, уставилась на него. В кои‑то веки у него кончились вопросы. И верно, что тут скажешь. Семнадцать! Кайиж наделена даром молчания. Спустя некоторое время Филип собрался с духом.

«Что ты читаешь?» — спросил он у нее.

«Гека Финна».

Он улыбнулся чудеснейшей, эйфорической улыбкой: «О‑о! Впервые в жизни читать “Гекльберри Финна”!»

«Вообще‑то это “Приключения Гекльберри Финна”», — сказала Кайиж.

«Семнадцать лет. И уже редактор!»

Джонатан Летем

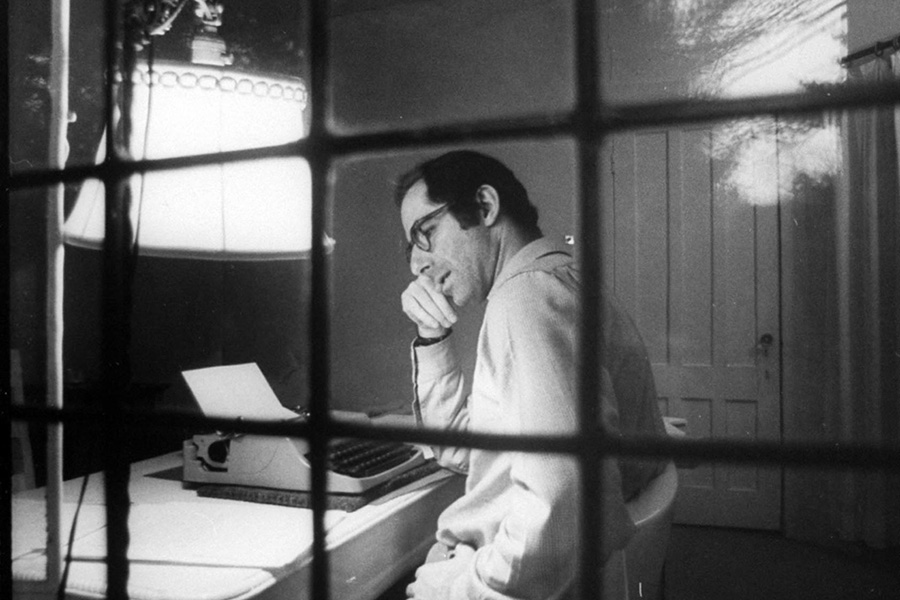

Размышляя о тех похвальных словах в память о Филипе Роте, которые я уже прочел сегодня, и воображая себе еще больше похвальных слов, которые я наверняка прочту до завтра, — обо всех этих справедливых и прочувствованных свидетельствах, подтверждающих титаническую мощь его интеллекта и мировосприятия, его безошибочного нюха на слово и на свойственные человеку голод, ярость и склонность ошибаться, — я все же вполне могу представить себе, что даже самые восторженные отзывы создают впечатление, будто его жизнь была довольно замкнута на себе. Замкнута на себе даже втройне: в самовосприятии Рота, в фигуре его альтер эго — Цукермана и в его писательском кабинете, который он когда‑то уподобил отделению неотложной помощи в больнице («а то, от чего понадобилась неотложная помощь, — это я», гласит знаменитая цитата из него).

Однако мне хотелось бы ненадолго рассмотреть противоположный пример, противо‑Рота — необыкновенного читателя и коллегу, который, сострадая чешским диссидентам (с ними он познакомился, в начале 1970‑х, посетив Чехословакию), стал со страстным любопытством интересоваться литературой, которая проходила мимо нас, — литературой стран за «железным занавесом», преимущественно Чехословакии, Польши и Венгрии. Эту территорию Рот нарек «Другая Европа» и дал это название серии издательства «Пенгуин», где выходили переиздания малоизвестных переводных романов и рассказов; он составлял эту серию десять с лишним лет. Для поколения читателей, к которому принадлежу я, серия Рота, выходившая с 1976 года, была чередой превосходных книг, которые стали для нас откровениями: «Пожалуйте в газовую камеру» Тадеуша Боровского, «Поезда под пристальным наблюдением» Богумила Грабала, «Улица крокодилов» и «Санатория под клепсидрой» Бруно Шульца, произведения Данило Киша, Милана Кундеры и т. д. и т. п. Взвалив на себя это добровольное обязательство, не эгоистично, а с поразительным великодушием, Рот расширил горизонты нашей коллективной литературы, а также (как я вижу по книгам, которые он вскоре после этого написал), расхрабрился сам, наращивая возможности своих собственных произведений.

А еще Рот болел за «Метс», и, по‑моему, на самом деле его убило решение поставить Хосе Рейеса на третью базу.

Оригинальная публикация: Remembering Philip Roth

«Лехаим» вспоминает Филипа Рота

The Atlantic: Вcпоминая Филипа Рота, гиганта американской литературы