The New Yorker: Аарон Аппельфельд и литературная истина в памяти о Холокосте

«Я персонаж одного из романов Филипа Рота», — рассказал мне лет двадцать назад израильский писатель Аарон Аппельфельд за ланчем в иерусалимском кафе, где он любил работать. Что‑то подобное и сказал бы герой Филипа Рота, особенно в том романе, о котором шла речь, — в «Операции Шейлок», смеси вымысла и реальности, в которой Рот беседует с Аппельфельдом в том же самом кафе, где с ним встречался я, и здесь же, в Иерусалиме, сталкивается с буйным самозванцем, выдающим себя за Филипа Рота. Интервью вполне реальное, это совсем не вымысел, а чрезвычайно талантливая журналистская работа, которую Рот, прежде чем включить в книгу, опубликовал в «The New York Times». Но как у Рота в этой книге есть вымышленный двойник, так и Аппельфельд присутствует одновременно в качестве истинного голоса писателя и персонажа, в существенной степени выдуманного Ротом. Этот опыт — быть одновременно романистом и персонажем романа — оказался для Аппельфельда новым. Он сказал, что Рот ни словом не выдал своих планов, и ему пришлось отвечать людям, которые спрашивали, действительно ли он работал на «Моссад», как сказано в книге. Но Аппельфельд не возражал. «Меня это совершенно не расстраивало, потому что Филип мой хороший друг и я знаю, что он думает обо мне, — сказал Аппельфельд и добавил: — Я всегда считал, что литература — это путь к глубинной истине».

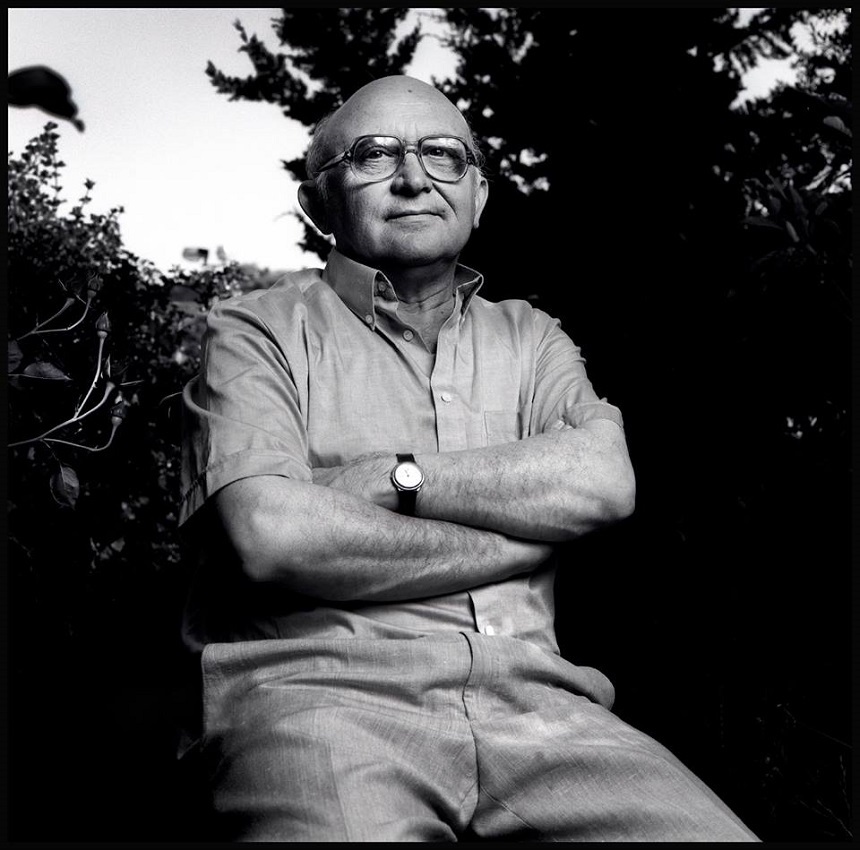

Аппельфельд, скончавшийся 4 января в возрасте 85 лет, был одним из самых тонких, самых оригинальных и самых восприимчивых авторов, посвятивших себя памяти о Холокосте. Он родился в Румынии, и война ворвалась в его жизнь, когда ему было восемь лет. Его мать убили. Вместе с отцом его депортировали на Украину, в Приднестровье. Там ему удалось бежать из концлагеря. Три года он скитался, нанимаясь поденщиком к крестьянам. Он был кухонным мальчишкой в Красной армии и получил ранение. Позднее оказался в лагере беженцев, затем в кибуце в Палестине, участвовал в арабо‑израильской войне 1948 года. В то время Аппельфельду было всего 16 лет, и он чувствовал, что его переполняют воспоминания, но он не в состоянии ни полностью, ни отрывочно изложить историю своего погубленного детства или путешествия по преисподней. И Аппельфельд начал писать рассказы. «Я кое‑что помню, но не очень много, — говорил он. — Поэтому я пишу художественную литературу. Я сразу понял, что моя память слаба и мне придется дополнять ее воображением».

Он говорил: «Моя первая книга называлась “Дым”, в ней рассказывалось об иммигрантах, которые жили на тель‑авивском пляже в палатках. Контрабандисты, спекулянты, такая богемная жизнь. Все было вне закона, и это беззаконие было намеренным, направленным против государства, против любого контроля. Эти запутавшиеся одичавшие люди превратили собственную лагерную жизнь в своего рода форму сопротивления, отказ от любых претензий на все, что оказалось в них надломлено. Нет ничего особенно благородного в том, чтобы пережить Холокост. Может быть, в этом есть какая‑то звериная живучесть, но травма и тревоги остаются навсегда. Никто не хотел это публиковать».

Аппельфельд вспоминает: «Когда я приехал в Израиль, главная задача была — забыть. До конца шестидесятых — забыть. А если уж ты рассказываешь о Холокосте, то только о героизме — о партизанах, а не о лагерях». Когда в конце 1950‑х он дописывал «Дым», трудно было придумать что‑нибудь менее соответствующее трендам. «Им нужна была литература для воспитания молодежи. Везде царил социалистический реализм». В те первые годы существования Израиль был светским, сельскохозяйственным, коллективистским государством. Социализм, свидетельствует Аппельфельд, придавал сионизму нечто мессианское. «Было сначала что‑то духовное, но потом оно исчезло. Теперь всех интересовали деньги, деньги, больше денег, поэтому неудивительно, что люди стали возвращаться к религии. Это тоже поиски еврейской идентичности. Сионизм сам по себе уже не давал чувства осмысленности происходящего».

Аппельфельд был низеньким, круглолицым человеком с проказливым видом очень старого мальчика. Голос у него был мягкий, но говорил он очень уверенно. Ему тогда было лет шестьдесят пять, и он был очень бодр — ничего стариковского. Но когда вы с ним разговаривали, складывалось впечатление, что ваш собеседник уже очень давно стал мудрым. Он почти всегда писал о прошлом, часто с точки зрения ребенка‑изгнанника, которому приходится существовать среди растерянных взрослых, напуганных окружающими опасностями: все время ошибающихся, обманывающих самих себя, надломленных Холокостом. Аппельфельд писал, чтобы противостоять забвению среди народа, стремившегося придумать себя заново.

Он говорил: «Сначала евреи были племенем. Слово “нация” евреи никогда не использовали. Ты был или евреем, или неевреем. Это слово ввел в употребление сионизм. Сионизм пытался сделать ситуацию нормальной. Давайте будем, как французы или англичане. Сионизм сузил понятие “еврей” — евреем можно было стать только здесь, должен появиться новый народ, новый еврей. Никаких мыслей о диаспоре — сионизм этого не хотел, и это неправильно. Потому что еврейская история — это история диаспоры, еврейский народ — народ эмигрантов. Осознанно или неосознанно отгораживаться от других евреев глупо. Меня часто упрекали в том, что я этого не делаю. “Почему он все время навязывает нам этих старых евреев?” Меня называли слишком еврейским — слишком зацикленным на Холокосте».

Аппельфельд написал много книг, почти каждый год или два у него выходил роман, и мастерство его постоянно совершенствовалось. Со временем расширился круг читателей — тех, у кого таких воспоминаний не было. «Те, кто сами пережили Холокост, не прикоснутся к моим книгам, — говорил он. — Слишком больно. Но дети, чьи родители им ничего не рассказывали или рассказывали не всю правду, — они сейчас набрасываются на мои книги».

Он вспоминает: «Многие годы я был в армии офицером, отвечавшим за культуру. И всегда первый вопрос, который я задавал: “Откуда твои родители? Что они тебе рассказывали?” Ответ: “Ничего”. Ни названия лагеря, ни названия местечка, где они родились». Аппельфельд говорил: «В Израиле, населенном людьми, пережившими Холокост, которые никогда ничего не рассказывали детям, в сознании этих детей существует огромная черная дыра, и она неминуемо порождает любопытство. Но в еще большей степени она порождает поверхностность». Его мнение таково: «Отсутствие родительского опыта сделало детей израильтянами».

Люди всегда просили его написать мемуары, но он говорил: «В мемуарах не так легко сказать о самых интимных проблемах, как в художественной литературе. Мемуары должны быть более сдержанными». Но некоторые воспоминания Аппельфельд не мог превратить в литературу. История имеет дело с фактами, считает он, а у литературы другая задача. «Литература должна объяснить причину. Ты не можешь просто сказать: “Он ее любил”. Ты должен обязательно показать, почему». В этом и проблема — некоторые факты буквально сопротивляются объяснению. «Совпадение, — говорил он. — Чтобы в это верить, надо быть религиозным человеком. То есть только с религиозной точки зрения это может не быть совпадением. Поэтому необъясненное совпадение подразумевает наличие религии».

Однажды я слышал, как старый друг Аппельфельда Филип Рот сказал: «Иногда ужасно интересно притвориться тем, кто ты есть». Это очень похоже на то, как Аарон Аппельфельд относился к своему творчеству, но он говорил еще и нечто другое: что, по его опыту, некоторые вещи даже не притворяются осмысленными. Например, он с восьми или девяти лет считал себя сиротой, а потом через несколько десятков лет узнал, что его отец живет в Израиле. Теперь, спустя еще 40 лет, чувства от их встречи все еще слишком сильны для воображения. «Историю моего отца, — говорил Аппельфельд, — я в книгах не использую, потому что она немного сверхъестественная. В жизни ты можешь сказать, что так произошло, но в литературе тебе придется придумать достоверную причину, почему это произошло».

Оригинальная публикация: Aharon Appelfeld and the Truth of Fiction in Remembering the Holocaust

Аарон Аппельфельд. Приобщение к таинству

Аарон Аппельфельд: соприкасаясь с тайнами судьбы