Окончание. Предыдущие части: 1, 2, 3, 4

В 1927 году в Ростове появился М. Шолохов с первой книгой «Тихого Дона» (на тот момент еще не опубликованной. — Ред.). Невысокого роста, с белым чубом, в черной суконной казачьей рубахе с тоненьким кожаным пояском, в черной кубаночке — таким я его запомнила. Шолохову было 22 года. Биография его была весьма скромной. Гимназист‑недоучка богучаровской гимназии, сотрудник продотряда — и все.

Обложка «Роман‑газеты» № 12 с публикацией 2‑й книги романа М. Шолохова «Тихий Дон»

Кроме безудержного запойного чтения вторым моим увлечением был театр, источник многих «неудов» в моем дневнике.

Ростов, лежавший на пути в Минеральные Воды и на Кавказ, был очень театральным городом. Многие самые именитые гастролеры всегда останавливались в Ростове. В городе было несколько отличных театральных зданий, из которых самым замечательным был построенный табачным фабрикантом Асмоловым театр на 800 мест, носивший название Асмоловского. В октябре 1920 года театр сгорел, и драматические спектакли шли в помещении клуба приказчиков в Городском саду.

Я начала бегать в театр лет с тринадцати. О вечерних спектаклях не могло быть и речи, но каждое воскресенье бывали дневные спектакли. Билет в 28‑й, самый последний, ряд партера стоил 50 копеек, на балкон — 40 копеек, но с таким билетом в партер не пускали. Билетер Егорушка, немолодой толстенький краснощекий человек, был добрым малым. Если купить у него программку, то можно было рассчитывать на место на подоконнике в 12‑м ряду партера, откуда было отлично видно и слышно.

Репертуар представлял собой конгломерат имен и названий от Шекспира и Гольдони до Киршона и Луначарского. Чего там только не было: «Ромео и Джульетта», «Рельсы гудят», «Слуга двух господ» и «Поэма о топоре», «Человек с портфелем», «Лес» — всего не перечислишь! Такие постановки, как «Орленок» Э. Ростана и пьесы Мережковского «Павел I» и «Александр I», мне больше нигде видеть не пришлось. Впрочем, для меня все было прекрасно! Грубо размалеванные кулисы казались райским садом, все актрисы — красавицами, во всех актеров я была тайно влюблена. Театральные залы были переполнены. Благодарные зрители долго не отпускали актеров после спектакля. Каждое посещение театра было событием.

Оперного театра в городе не было. Веселые ростовчане любили оперетту и цирк, но все же сборные труппы в Большом театре — так назывался театр Машенкиной на углу Таганрогского проспекта и Сенной улицы — давали оперные спектакли.

Не пустовали и концертные залы. В клубе приказчиков, при советской власти носившем неуклюжее название ВСОСОТР (Всероссийский союз советских и торговых работников), был Мраморный зал, где играл молодой В. Горовиц, Ойстрах, пели Григорий Пирогов и Платон Цесевич.

В клуб ВСОСОТР я ходила по чужому пропуску, не смущалась тем, что меня иногда не пускали, грозились отобрать пропуск, — больно велика была охота, которая, как известно, пуще неволи.

В Городском саду была летняя эстрада, где играл очень неплохой симфонический оркестр, в репертуаре которого было попурри из опер классического сочинения, например «Шехерезады» Римского‑Корсакова.

Утром можно было беспрепятственно послушать репетицию. Вечером концерты были иногда бесплатные, а когда в концерте принимали участие гастролеры, то нужно было брать билет. Существовало много способов, как пройти без билета, и я ими часто пользовалась.

Выступал на этой эстраде Л. Утесов со своим джазом и развеселыми песенками «С одесского кичмана», «Гоп со смыком», куплетисты «Бим‑Бом», эстрадные танцоры и певцы. Скучать не приходилось.

В кино я ходила мало. В те времена шли американские боевики с участием очень хороших киноактеров — Гарри Пиля, Гарольда Ллойда, позднее появились Мери Пикфорд и Дуглас Фэрбенкс. В кино нельзя было пройти без билета, уж лучше было потратиться на театр.

Ко всему вышеперечисленному надо добавить, что я уже года три брала уроки музыки, для чего у нас было взято напрокат по сходной цене у знакомой старушки отличное пианино «Рениш». Училась я вяло, без особой охоты, а музыкальные азы требуют усидчивости и терпения.

В 1925 году я приняла самостоятельное решение поступить в музыкальный техникум, такое учебное заведение тогда существовало. Требования для вступительного экзамена были достаточно серьезны. Нужно было хорошо знать гаммы, построение аккордов, арпеджио, приготовить программу, куда входил этюд К. Черни оп. 740, инвенция Баха и пьеса из «Детского альбома» Чайковского. Весну и лето 1925‑го я усердно занималась и экзамен выдержала. Мое музыкальное образование окончилось быстро и бесславно. В техникуме нужно было упражняться 3–4 часа в день, посещать теоретические занятия, на что у меня ни терпения, ни способностей не хватило. От обучения осталась любовь к музыке и умение слушать, что не так мало.

Вспоминая школьные годы, я думаю о том, что мы с братиком росли без всякого надзора и присмотра, но никакие дурные привычки к нам не пристали. В наши тетрадки мама не заглядывала, а так как мы жили в самом центре города, то в нашу убогую квартиру, особенно летом, забивалась тьма народу, и мама всегда могла видеть наших друзей.

К тому времени у мамы был частный зубоврачебный кабинет, и она очень боялась фининспектора. «Любите меня после девяти часов вечера, — просила она, — а то фининспектор подумает, что у меня от пациентов нет отбою, и обложит большим налогом».

Среди наших товарищей — соучеников моих и моего братика — были подростки из самых разных семей, разных характеров и интересов. Были задиристые хулиганистые мальчишки, лентяи, плохие ученики, были кокетливые девочки и девочки попроще, были любители астрономии, литературы, рисования, радиолюбители, шахматисты, но я не помню ни одного случая злостного хулиганства, воровства или привода в милицию.

Мы любили наших учителей, были дружны друг с другом, и это чувство сохранилось надолго. Стараниями нашей дорогой подруги, ленинградки‑блокадницы, ныне покойной Наталии Николаевны Игнатьевой, через 35 лет после окончания школы, в день лицейской годовщины Пушкина 19 октября 1963 года, мы встретились в Ростове.

Нужно было приложить много труда и любви, чтобы после 1937 года и войны собрать 20 человек учеников, четырех преподавателей и школьного врача. Пожилые люди разных профессий, мы с радостью узнавали друг друга и вспоминали тех, кого уже никогда больше не встретим. Погиб в лагерях Павел Фербер, о чем сообщила нам его вдова, наша соученица Оля Блажевич, вернулись из лагерей Юзя Вассерман и Лёва Гюлиханданов, учитель рисования Сергей Дмитриевич Михайлов. У многих погибли родственники.

Среди нас были инженеры разных специальностей, техник‑оптик, чертежница, бухгалтер, два доктора наук, профессор‑металлург ленинградец Сеня Юрьев и потомственный медик ростовчанин Шура Коган.

Мы встретились еще раз через сорок лет после окончания, в 1968 году, в тот же день 19 октября.

Найдя друг друга, мы все годы поддерживаем связь, хотя многих уже недосчитываемся.

Дом на Пушкинской

Обитатели этого дома сыграли столь значительную роль в моей жизни, что я не могу не рассказать о них.

В доме № 7 жил Юзя Вассерман, мой соученик и будущий муж, отец моего сына, с родителями и сестренкой Лилей.

Это был обычный двухэтажный кирпичный дом, какие можно видеть в южных городах России, с наружной железной лестницей, галерейкой вокруг второго этажа. Во дворе железные ворота, которые никогда не закрывались, стояли деревянные сарайчики, зловонная общая уборная в углу.

Бывший владелец дома Петр Иванович Дятлов, сухонький седенький старичок, чем‑то напоминавший нестеровского пустынника, собирал и сушил целебные травы, которые продавал людям. Местные власти запретили ему этим заниматься, узрев в этом незаконное врачевание.

В доме кроме жильцов проживала семья бывшего хозяина, дочери и сыновья, зятья и невестки, ничем не примечательные ростовские аборигены. Исключением из всей семьи был сын старика Алексей Петрович, которому в ту пору было не более тридцати лет, но в его черных, подстриженных ежиком волосах светилось много седины. Отличительной чертой характера Алексея Петровича была ненависть к советской власти. Служил он в каком‑то учреждении бухгалтером, но видно, что‑то помешало ему избрать для себя другую деятельность, не трудно догадаться, что причиной было его социальное положение — сын домовладельца, что не позволило ему поступить в вуз.

Его жена Нелли Георгиевна Львович, дочь крупного тифлисского чиновника, окончившая Тифлисскую консерваторию по классу рояля и продолжавшая музыкальное образование в Петрограде у Глазунова, была старше мужа. Трудно сказать, где и как скрестились их пути, но я помню белокурую красивую молодую женщину, ее прекрасные руки и неизменную папиросу во рту. У нее был рояль, она много играла, стремясь наверстать упущенное. Об ее исполнении одобрительно отозвался знаменитый пианист Эгон Петри, гастролировавший в Ростове. Но в конце 1920‑х годов, в Ростове, без знакомств, без поддержки, с таким «пятном» на биографии, как родство с тифлисским вице‑губернатором, рассчитывать на успех было совершенно безнадежно.

Вассерманы купили пианино, и Лиля училась в музыкальной школе. Вечерами, когда Нелли Георгиевна была свободна и в настроении, мы имели счастье слушать замечательные фортепианные концерты.

Она обладала красивым туше, хорошей техникой, а главное, совершенным пониманием исполняемой ею музыки. В ее обширный репертуар входили отрывки из «Тангейзера» Вагнера, тогда редко исполняемого, этюды Паганини—Листа, полонезы и вальсы Шопена, прелюды Рахманинова и многие другие прекрасные вещи.

После окончания школы я уехала из Ростова, но позднее, став членом семьи Вассерман, я много лет ходила в этот дом.

В последний раз перед самой войной я встретила Нелли Георгиевну во дворе. Ее трудно было узнать: постаревшая, грубо накрашенная, обрюзгшая, она была странна. Алексей Петрович, когда‑то страстно влюбленный в жену и ее искусство, резко изменился, их отношения испортились. Она работала в портовом ресторанчике, аккомпанировала скрипачу, жила в том же доме, деваться ей было некуда.

— Играете, Нелли Георгиевна? — спросила я.

— Такими руками к музыке прикасаться нельзя, — резко ответила она. Больше я ее не видела.

Рассказывали, что во время оккупации она многим помогала, доставала справки об освобождении от работы и от отправки в Германию.

При освобождении города она и Алексей Петрович ушли вместе с отступавшими немецкими войсками.

Известно, что Нелли Георгиевна умерла где‑то в Аргентине. В начале 1960‑х годов за два месяца до смерти неизлечимо больной Алексей Петрович вернулся в Ростов, где и умер.

Воспоминанием о них остался дом, где доживали свой век члены семьи Дятловых, незабываемое впечатление, оставленное музыкой, когда‑то звучавшей здесь, и небольшая фотография Нелли Георгиевны, сохранившаяся у Ю. И. Вассермана.

Наш ростовский быт

В 1921–1922 годах в нашем быту произошли большие перемены. Старшая сестра нашей тети Оли Татьяна Борисовна переехала из Ростова в Москву, а ее квартиру заняла семья дяди. В две освободившиеся комнаты в нашей квартире вселились чужие люди. Одна из комнат оказалась проходной, через которую нам приходилось ходить, и это обстоятельство доставило нам много дополнительных неприятностей.

В 1922 году, когда поезда ходили более или менее исправно, мама предприняла поездку в Умань, откуда привезла зубоврачебное кресло, инструменты, бормашину и остатки вещей, которые для нее сохранили Середняцкие. Кроме того, мама привезла наши метрики и свою справку об образовании, заменяющую диплом зубного врача. Такая поездка, безусловно, может быть приравнена к подвигу.

Имея диплом, мама немедленно устроилась на работу по специальности в амбулаторию при Еврейской больнице. Эта больница была построена еврейской общиной в дар городу, при советской власти именовалась 1‑й Советской. В комнате, где когда‑то жил Фабиан с братом, мама открыла зубоврачебный кабинет. На воротах, выходящих на улицу, появилась вывеска:

Зубной врач И. С. Берковиц

Лечение, удаление зубов без боли

Искусственные зубы и коронки

Прием с 3–8 часов вечера

Во втором дворе, налево

Мамин кабинет жилой комнатой служить не мог. Мы жили во второй комнате, длинной, темноватой, перегороженной буфетом на две неравные половины. За буфетом стояли две кровати: на одной спал братик, на другой — жилец, техник Егор Коновалов, такой добрый и милый молодой человек, что мы звали его Егорушкой.

В большей половине комнаты стояла печка‑буржуйка, мамина кровать, и моя детская кроватка, из которой я давно выросла и мои ноги болтались в воздухе. Гардероба у нас не было по той причине, что хранить в нем было нечего — вся одежда была надета на нас, небольшой запас белья хранился в буфете, стол, покрытый клеенкой, и несколько разномастных стульев дополняли обстановку.

В маленьком коридорчике, примыкавшем к нашей комнате, ютилось странное существо — Флорентина Ивановна Гетка, полька по национальности, домашняя портниха по профессии, тощая, морщинистая немолодая женщина с рыжевато‑седыми жиденькими кудряшками на птичьей головке.

По утрам Флорентина уходила по домам шить, а вечером сидела на своей полотняной раскладушке впотьмах, а иногда зажигала керосиновую лампу, стоявшую на тумбочке. У нее водились деньги, она ссужала их под проценты. Почему она жила так? Может быть, надеялась уехать на родину?

Она исчезла из нашей квартиры так же молчаливо, как жила.

В самую большую освободившуюся комнату въехала представительная дама по имени Ида Ефимовна, она привезла хорошую мебель, пианино и множество нот с песенками Вертинского, Изы Кремер, Юрия Морфесси, тогда бывших в моде. На обложках нот красовалась реклама фирмы Ралле и Ко, продававшей мыло. У Иды Ефимовны тоже, как и у нас, был угловой жилец, старый еврей по фамилии Лятовицкий, по прозвищу «махер», что значит «делец». Он появлялся вечером и укладывался спать под пианино на пол, предварительно подстелив ноты с песенками, под голову клал толстый сборник упражнений для беглости пальцев школы Ганона. Утром он исчезал.

Наша мама, никогда не терявшая чувства юмора, посмеивалась над странной привычкой Иды Ефимовны ходить на базар по нескольку раз в день, благо мы жили недалеко от Старого базара. Однажды Ида Ефимовна ушла и долго не возвращалась. Мама вернулась с работы, а ее все не было. Мы уже начали беспокоиться, как вдруг прибежал мальчишка и сказал, что Иду Ефимовну забрали в милицию и она просит маму ее выручить. Мама немедленно пошла с мальчишкой и через некоторое время привела Иду Ефимовну, растрепанную, заплаканную, поцарапанную, в самом плачевном виде.

Оказалось, что Ида Ефимовна по мелочам крала со столиков то яичко, то морковку, то рыбку, а на этот раз замахнулась на курицу и попалась. Заподозрить в мелкой краже такую приличную даму никто не мог.

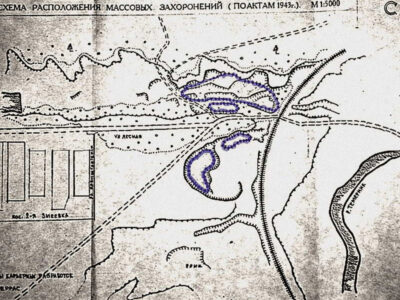

Она и Лятовицкий погибли во время немецкой оккупации, были расстреляны на Нольной линии вместе с другими евреями города.

Если рассказывать о нашей ростовской жизни в 1920‑х годах, то надо вспомнить, что нас у матери было трое. Младшенькому шел второй год, и она была нашим единственным кормильцем. Работала мама по 10–12 часов в день с утра в амбулатории, а вечером принимала дома и была рада, если было много пациентов. Оттого что она целый день стояла у кресла и вращала ногой бормашину, у нее на ногах вздувались черно‑синие вены, это называлось тромбофлебит.

Для домашней работы и присмотра за нашим младшеньким братишкой Гришенькой маме пришлось держать домработницу, таким образом, она была сама — пятая.

Питались мы весьма скромно, хотя магазины были полны продуктов. Кончилась Гражданская война, до коллективизации было еще далеко, веселый торговый Ростов процветал. Наступил нэп.

На базарах горами лежали арбузы и дыни, «синенькие» и «красненькие», серебром блестела живая рыба, такого вкусного белого хлеба я больше нигде не ела. Кусок дыни с хлебом был прекрасным завтраком.

Большая Садовая и Большой проспект (ныне Ворошиловский). Открытка. Ростов‑на‑Дону. Начало XX века

Смотрите, детки,

Что ели ваши предки

До первой пятилетки.

Недалеко от Торгсина был открыт концессионный магазин австрийской фирмы «Альтер», торговавший сногсшибательными свитерами и пуловерами.

У мамы появились пациенты‑нэпачи, они хорошо платили, и мы даже немножко приоделись с помощью Флорентины, тогда еще жившей в квартире. Готовая одежда и обувь в государственных магазинах были настолько плохого качества, что лучше и дешевле было шить дома, а обувь заказывать у частного сапожника. Последнее было нам не по карману, и мне покупали туфли в армянских магазинчиках на Старом базаре.

Во время каникул для того, чтобы помочь матери, я и братик начиная с четырнадцати лет подрабатывали. Мама устраивала нас в амбулаторию заменять регистраторов на время их отпуска. Братик работал в Центральной амбулатории. Усердный и аккуратный мальчик навел в регистратуре такой порядок, какого там никогда не было. Главврач доктор Майоров не хотел отпускать его, когда каникулы кончились. Моя медицинская деятельность протекала не столь успешно, что существенно отразилось при выборе мною будущей моей профессии.

Мой «дебют» состоялся в амбулатории при Еврейской больнице. Мне выдали халат очень большого размера, в котором я утонула, и поручили записывать больных в зубной, хирургический и кожный, точнее, кожно‑венерический кабинеты. Тогда врачи всех специальностей, исключая психиатра, принимали в амбулаториях.

Подпоясавшись бинтиком и засучив рукава, я храбро взялась за дело. Однако не тут‑то было!

На вечернем приеме по субботам и понедельникам после получки у хирурга была пропасть больных! Они приходили сами, их приводили или притаскивали из пивных, из порта, с пристани избитых, порезанных, пьяных! Ни о каких каретах «скорой помощи» не было и речи.

Хирурга самого я боялась как огня! Однажды двое привели третьего, у которого правая рука была обмотана окровавленной тряпкой. Все трое были пьяны, немилосердно матерились. Мне с трудом удалось узнать фамилию больного, которого срочно отвели в кабинет. Минут через пятнадцать меня вызвали к хирургу, больной лежал на столе, как был в грязной робе и ботинках, милейший врач‑невропатолог Гаркави капал на маску хлороформ, а хирург копался инструментами в открытой ране.

— Где карточка этого больного? — сурово спросил хирург. Я затряслась от страха, порывшись на столе, нашла карточку, где вместо фамилии Ермаков было написано что‑то непонятное. В это время хирург отвлекся, и я сбежала из кабинета.

В мои обязанности входило также получать анализы из лаборатории и приклеивать их к карточкам больных.

Ростов‑на‑Дону. Фотография. 1920‑е

Потом я пообвыкла, осмелела, перестала бояться венерических больных.

На следующий год, работая в другой амбулатории, я по незнанию выписала женщине с больным ребенком направление в больницу не того района, какого следовало. Жестокосердные медики отправили женщину обратно в амбулаторию за новым направлением. Старшая регистраторша укоризненно посмотрела на меня и выписала нужную бумажку.

Прошла целая жизнь, я до сих пор вижу ее. Стоял жаркий ростовский июль, мальчик лет пяти, укутанный в толстый теплый платок, лежал на руках у матери, и голова его бессильно свешивалась на ее плечо. По бледному лицу женщины тек пот, а ей предстояло ехать на трамвае на другой конец города. Никаких перевозок не существовало!

Несмотря на все страхи, переживание и ошибки, за лето удавалось заработать на пару дешевых туфель или отрез недорогой материи на платье.

Летом 1924 года умер наш младшенький братишка Гришенька, кроткий слабенький мальчик, начавший ходить на третьем году своей коротенькой жизни.

В нашем быту произошли небольшие изменения. Мы по‑прежнему жили в той же комнате, но у матери уже была довольно обширная клиентура, стали больше заработки, в доме бывало много народу.

У нее были возможности устроить свою личную жизнь, но из‑за детей она не решалась. Доктор Баевский, эмигрировавший в Америку, предлагал ей ехать с ним, а детей временно оставить и потом вернуться за ними, она не согласилась.

В 1926–1927 годах частым гостем в нашей квартире стал Николай Кузьмич Глущенко, человек лет пятидесяти, бывший ставропольский помещик, бывший владелец 2000 десятин земли, бывший член Государственной Думы, едкий и остроумный рассказчик. Это он принес нам «Повесть непогашенной луны» Пильняка. Я была от него без ума, но мама отказала ему по национальным причинам.

— Николай Кузьмич и Женя Шмулевна — не пара, — сказала она. Николай Кузьмич работал агрономом в КрайЗУ (Краевом земельном управлении), его судьба после 1929 года мне неизвестна.

Что ни говори, а «время мчится с быстротою».

В 1928 году школа была окончена, и вплотную встала проблема: что же делать дальше? Шансов на поступление в вуз у меня было очень мало, проще говоря, не было вовсе. Мое социальное положение — дочь частнопрактикующего зубного врача, не член профсоюза, нигде не работала — исключало всякие возможности и надежды на поступление.

Мои сверстники‑ребята устраивались на стройки штукатурами, чтобы «заработать рабочий стаж и пройти в профсоюз», помогала также протекция — знакомство, чье‑нибудь влиятельное ходатайство, но у меня ничего этого не было.

Мама отыскала среди своих пациентов «кустаря‑одиночку без мотора», делавшего шнурки для ботинок, который согласился взять меня в ученицы. Дрожа от волнения, я пришла по указанному адресу, держа в руках пакетик с завтраком, в мои обязанности входило надевать на кончики шнурков латунные пистоны и зажимать их. Моя «трудовая деятельность» у кустаря продолжалась два дня. Жене кустаря нужна была здоровая деваха, которая бы таскала воду, мыла полы и пр. Я для этого не годилась.

Нужно было искать работу — нужно было думать, куда поступать, какого рода деятельность избрать для себя в будущей жизни.

— Отец говорил, — сказала мама, — каждый человек должен уметь заработать себе на кусок хлеба, любая профессия хороша, выбирай!

У меня не было никаких особых способностей или наклонностей, если не считать беготни на литературные собрания, безудержного чтения и кропания втихомолку скверных стишков, о медицинском образовании я не думала, вспоминая о моей «медицинской деятельности», хотя у мамы были обширные знакомства среди медицинского мира Ростова, и это могло помочь. Профессия педагога, учитывая мой характер, мне была просто противопоказана.

Тогда я приняла самое неверное решение в моей жизни — решила поступить в ДПИ (Донской политехнический институт), находящийся в Новочеркасске. Я не только не имела никакого представления об инженерной профессии, но была напрочь лишена каких‑либо способностей к точным наукам, к аналитическому мышлению, к рисованию и черчению, но мое решение создавало сильные материальные затруднения, так как нужно было жить вне дома. К сожалению, некому было остановить меня и, к моему несчастью, мне это удалось сделать.

Хорошо понимая, что с моими знаниями я провалюсь на первом же экзамене, я решила год заниматься с репетитором по математике и физике, а по обществоведению и литературе готовиться сама. Деньги на репетитора нужно было заработать, а устроиться на работу было непросто.

Была безработица, существовали биржи труда, профессии у меня не было. Я записалась на биржу труда для молодежи, контингент которой состоял из нахаловской шпаны, выпускников школ там почти не было, а особенно девочек — родители боялись их туда пускать.

Появление на этой бирже чистенькой перепуганной девушки было сразу замечено, и мне пришлось пережить много неприятных минут. Я записалась и ходила отмечаться каждую неделю, но надежды на получение работы не было.

Б‑г сжалился надо мной. Зав. биржей, некоему Тарасенко, понадобилась «фикса» — золотая коронка на здоровый передний зуб.

Мама сделала ему коронку, а я получила направление на работу в ростовскую контору Акционерного общества «Овцевод» на должность конторской ученицы.

В ведении ростовской конторы «Овцевод» были расположенные на Северном Кавказе племенные хозяйства по разведению тонкошерстных овец. Овец и баранов я видела только на картинках, но в мои обязанности входило подшивание служебных бумаг в синие скоросшиватели с непонятными мне надписями, например: «Опыты по искусственному обсеменению проф. Иванова». Я скоро научилась не путать и подбивать бумажки в нужные папки. Работа была очень скучной, и мне запомнилось только одно событие. Мы посылали чабанов в Аргентину для сопровождения партии закупленных там племенных баранов.

В конторе запахло неведомым досель запахом дегтя, полыни, хлева, комната, где я сидела, сразу стала тесной.

Трое здоровых парней в грубых штанах, заправленных в смазные сапоги, в черных бараньих папахах, в кожухах прибыли к нам для оформления документов. В папахах были только двое, у третьего, сконфуженно улыбавшегося, папаху в поезде украли.

Вернулись они месяца через три. Аргентинские пиджаки трещали на их широких плечах, на ногах были лакированные штиблеты, фетровые шляпы дополняли их новый облик. Они привезли с собой фотографии баранов — вот это были красавцы! Шерсть вьющимися прядями свисала с них до земли, рога завивались в кольца, сзади висели курдюки необъятных размеров.

В этой конторе я проработала год. Жалованья моего хватало на оплату репетитора и на покупку пары чулок, не больше.

Преподаватель техникума Виктор Ксаверьевич Вейштордт, швед по происхождению, был красивым и веселым человеком средних лет. Каждую осень он набирал две группы абитуриентов по три человека, с которыми занимался три раза в неделю по два часа. С девушками он заниматься не любил, но надо мной смилостивился и согласился.

На первом занятии он извинился за свой внешний вид, на нем был грязный и рваный парусиновый пиджак. Он добавил, что жена уже давно хочет этот пиджак выбросить, но он с этим пиджаком расстаться не может.

У него была своя система преподавания, он задавал много на дом. Требовал, чтобы мы работали самостоятельно. Из всего учебного времени большая часть уходила на математику, меньшая — на физику.

Я занималась в группе всю зиму очень прилежно и действительно кой‑чему научилась. Человек не дерево!

Летом, когда занятия с Вейштордтом закончились, я месяц занималась с молодым преуспевающим адвокатом, который, между делом, репетировал абитуриентов по литературе и обществоведению. По обществоведению я решила готовиться сама, пользуясь учебником Фридлянда и Слуцкого по истории рабочего движения, а по литературе взяла несколько уроков у адвоката, который порекомендовал мне, что писать, а чего не писать в сочинении.

В августе 1929‑го я уехала в Новочеркасск сдавать вступительные экзамены в ДПИ. Никаких надежд на сдачу экзаменов, а тем более на поступление у меня не было. Судьба и время решили все за меня.

В политической обстановке я разбиралась плохо, и не только я одна. Никому и в самом страшном сне не могло присниться то, что случилось с нами в самом недалеком будущем.

Кончился нэп. Сворачивались частные магазины и предприятия. Нэпманов арестовывали и ссылали на Соловки. Началось планомерное изгнание и истребление русской технической интеллигенции. Слова «вредитель», «предатель» не сходили со страниц газет, «Шахтинское дело», «Промпартия», процесс Рамзина, старых «спецов» выгоняли из учреждений! Покончил с собой профессор‑строитель Аксамитный, выбросившись из окна вагона, когда его везли из Новочеркасска в ростовское ГПУ. Но все это было только начало. Надвигалась коллективизация.

Однако нужно было заменить изгнанных и уволенных. Кто мог заменить их? Нужна была новая «народная интеллигенция», рабочие и крестьяне и их дети. Нужен был «рабочий стаж» и «заслуги перед революцией». «Папа от станка» и «мама от сохи» шутили в то время, не предполагая, во что выльется впоследствии эта горькая шутка.

Объявлялись парт‑ и профнаборы. Малограмотных людей направляли на рабфаки — рабочие факультеты, по сути дела, краткосрочные курсы в объеме не выше семилетки. Появились также Промакадемия и Институт красной профессуры, где ликвидировали свою малограмотность представители высших эшелонов власти. Замечу, когда я попала на бывший ЗИС (Московский автомобильный завод им. Сталина) в 1956 году, у главного технолога завода и многих руководителей не было образования, и их срочно протаскивали через заводской техникум. Сам И. А. Лихачев, чье имя сейчас носит завод, был талантливым, но малограмотным шофером. Руководитель Наркомата тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе был фельдшером по образованию. Примеров можно привести много. Кто сейчас возьмется подсчитать материальный ущерб, нанесенный в результате управления промышленностью некомпетентными людьми?

Экзамены я помню отлично. Сочинение по литературе я написала сносно, насажав допустимое количество орфографических ошибок.

На письменном экзамене по математике рядом со мной сидел деревенского вида мужчина, все время заглядывавший в таблицу логарифмов, хотя задач с применением логарифмов не предлагалось. Я решила три задачи, в четвертом числовом примере с корнями запуталась и бросила, за пятую задачу даже не бралась. По теперешним временам мне была гарантирована двойка. На устном экзамене, после которого выставлялась окончательная оценка в зачетную карточку, преподаватель мне сказал: «Выучили, а в математике ничего не понимаете» — и поставил «уд.». Других оценок не существовало. Все другие экзамены я тоже сдала. Очевидно, моя хилая подготовка на общем фоне выглядела прилично, но меня не приняли. Оставалась последняя возможность подать жалобу в Апелляционную комиссию.

Я написала заявление, а мама достала справку, выданную ей в Умани, о том, что отец расстрелян Петлюрой на должности комиссара Народного банка, мы приклеили справку к заявлению, и я все отнесла в комиссию.

Через двадцать дней я узнала о том, что принята в ДПИ. Бедный отец! Можно ли было предполагать, что его безвременная мученическая гибель сыграет такую роль в моей судьбе! Заслуги перед революцией! Вот что было причиной!

Первым делом я пришла к Вейштордту и сообщила ему. Он был очень доволен. Мы дружески попрощались, больше я его не видела. Позднее мне рассказывали, что он был репрессирован и погиб в лагерях.

Я уволилась с работы, собрала вещички и полная страхов и надежд уехала в Новочеркасск. Начиналась новая пора в моей жизни.

«Хумаш Коль Менахем»: Что ответил Моше

Змиевская балка: трагедия и война памятований