Мотив сексуального воздержания в прозе Шмуэля-Йосефа Агнона

В преддверии поста 9 ава и, далее, наступления элула, месяца покаяния и самосовершенствования, сопряженного с исполнением дополнительных предписаний, мы обращаемся к теме аскезы в еврейских религиозных традициях и публикуем избранные доклады одноименной конференции, прошедшей весной в Российском государственном гуманитарном университете. До недавних пор привычно считалось, что аскетизм в корне чужд еврейской культуре и осуждается иудаизмом, однако новейшие исследования опровергают эту презумпцию. В частности, нижеследующие четыре статьи продемонстрируют, как тема аскезы — самоограничения и самосовершенствования — возникает и осмысляется в различных текстах, практиках, феноменах еврейской культуры: от мученичества до предпасхальной уборки и от кумранских свитков до прозы Агнона.

Также читайте:

Анна Шмаина-Великанова, Нина Брагинская. Мученик как победитель в четвертой маккавейской книге

Наталья Киреева. Текст как аскеза: особенности практики самоограничения в раннем иудаизме

Дильшат Харман. «Рабство уборки» в миниатюрах средневековых пасхальных агадот

Сексуальное воздержание не раз художественно осмысляется в прозе Агнона. Это либо альтернатива разгульной жизни молодого человека (рассказ «Сестра», три редакции: 1910, 1922, 1931), либо следствие временной разлуки с «женой и детьми» зрелого героя (рассказ «Непочатый хлеб», 1933), и в обоих случаях подчеркнуты автобиографические черты персонажа. Третий вариант — аскеза как следствие крайнего благочестия — был решен Агноном в жанре агады, орнаментированной реалиями Бучача времен детства писателя («Сказание о переписчике Торы», 1917). Сюда же можно отнести тему творческого служения, которое вырывает человека из нормального течения жизни, обрекая на аскетическое отшельничество (рассказы «Разлученные», 1909, и «Навечно», 1954).

Первый из названных рассказов, «Сестра» («Ахот»), был написан в Яффе, где Агнон познакомился и сблизился с Х.-Н. Бяликом и Й.-Х. Бреннером. Эротика в поэзии Бялика облачалась в риторику Песни Песней и связывалась с чарами демоницы Лилит, а сексуальная близость трактовалась как утрата духовной чистоты, доли в Небесах: «И на миг я изведал восторги без дна и предела, / И любил эту боль, этот яд из блаженства и зною; / И за миг — опустел навсегда этот мир надо мною…» («Эти жадные очи», 1900, пер. В. Жаботинского).

Герой рассказа «Сестра», юноша по имени Нааман («Симпатяга»), идет по улицам ночной Яффы, размышляя, с кем из знакомых еврейских девиц хотел бы теперь увидеться. Нааман вспоминает свои ощущения в объятиях и ласках каждой, однако словарь Агнона призван насторожить читателя: «Он вспомнил минуты сумеречных вечерних наслаждений, отзвук глухих ударов сердца в объятиях девушки, свежий запах ее плоти… тот самый запах, который погружал его в состояние безжизненного покоя» (менухат хидалон). Агнон использовал тут неологизм Бреннера: хидалон (по образцу библейского авадон — «гибель, крушение»; Иов, 28:22) и тем подчеркнул гибельность эротических услад.

Спасательницей Наамана, персонажа, списанного автором с себя, выступает мистический женский образ — «сестра». Встреча с «сестрой» происходит в той же Яффе, однако речь идет о выходе в иной мир, и это следует не столько из того, что сестра Агнона тогда в почат;Палестину не приезжала, сколько из описания: «Нааман тихонько отворил дверь и вошел. Уютный мрак опустился на него и сделал глаза незрячими. Смотрит Нааман и ничего не видит, а и видит — ничего не может разглядеть. Но прошло две-три минуты, и его взгляд прорвал темноту. Он увидел свою сестру. У окна сидит она. Так сидела когда-то его покойная матушка». Сидящая у окна мать позднее станет важным мотивом в автобиографическом рассказе «Платок» (1932): окно осмысляется там как выход в иные миры, где мать обретала мистическое зрение, позволявшее ей издалека знать, что происходит с близкими, и видеть подноготную их действий.

Понять символику рассказа помогают источники, в частности библейский рассказ о Йосефе и жене Потифара, а также его разбор в Талмудах, мидрашах, «Зоаре». Все комментаторы сходятся в одном: в решающий момент Йосеф увидел в окне образ своего отца Яакова (Сота, 36б; Иерусалимский Талмуд, Орайот, 10б; Берешит раба, 9, и др.), и это придало ему сил противостоять соблазну. В рассказе «Сестра» мы находим зеркальные отражения этих элементов: вместо живого отца в окне — сестра, заместительница покойной матери, удивительно на нее похожая и даже читающая те же книги, а вместо взгляда из земной опочивальни Потифара вовне — пребывание в нездешней «комнате», где видеть можно только «незрячими глазами».

Ш.-Й. Агнон. Яффо. 1909

Однако взращенный в лоне религии Агнон ощущал внутренний дискомфорт (позднее описанный им как душевное состояние Ицхака Кумера, героя романа «Вчера-позавчера», 1945). Обогащенный аллюзиями рассказ «Сестра» в завуалированной форме утверждает, что воздержание, обуздание властного зова плоти возможно лишь силою исходящего от

Реальность и мистика сплетены в единый сюжет и в рассказе «Непочатый хлеб» («Пат [footnote text=’Рус. пер. см.: Иерусалимский журнал, № 48 (в печати). См. также другой перевод: Агнон Ш.-Й. Целая буханка // Он же. Под знаком Рыб. Рассказы / Пер. Р. Нудельмана и А. Фурман. М.: Текст: Книжники, 2014. С. 135–157.’]шлема[/footnote]»). Здесь тоже обсуждаются события из жизни Агнона, например пожар в Бад-Гомбурге, но главное — временное одиночество, пока жена и дети гостили в Германии. Такое было, в частности, в 1924 году, когда после пожара Агнон переехал в Иерусалим, а жена и дети присоединились к нему годом позже. Тогда еще рав Кук пенял ему на это, что в рассказе отразилось в упреке д-ра Неемана: «Твои жена и ребятишки мыкаются без отца и без мужа, ты же маешься без жены и без детей».

Агнон создает тут два мистических образа. О первом, д-ре Неемане, читатель должен догадаться из описания его книги: «Одни мудрые люди полагают, что все, там написанное, исходит от господина (••••). Записал же ее Йекутиэль Нееман и от себя ни слова ни добавил, ни убавил. И то же утверждает сам Йекутиэль Нееман. А есть такие, что заявляют, будто Нееман по своему разумению ее написал, а потом все, в ней сказанное, приписал некоему господину, которого никто сроду не видывал». Подсказкой служит также Талмуд (Мегила, 13а), который называет нашего учителя Моше Йекутиэлем, Нееманом и пр., поскольку имя, которым его нарекли родители, Тора не сообщает. Выходит, что «господин (••••)» — это Всевышний (четыре точки в скобках указывают на тетраграмматон), а книга г-на Неемана — Тора, и общение г-на Неемана с героем рассказа отражает взгляд и требования религиозной традиции.

Второй мистический персонаж — г-н Грэслер — воплощает «дурное начало», йецер а-ра (по-немецки gräßlich — «ужасный, отвратительный»). Именно он глумится над героем, лишенным сексуальной близости. Аскеза героя делает его уязвимым и беззащитным перед выходками г-на Грэслера и в то же время странно притягивает его к нему.

Понятие «непочатый хлеб», или пат шлема, используется в алахе для создания эрува, границы обобществленного пространства, внутри которого позволительно переносить вещи в шабат, как если бы это было внутри дома одного хозяина (Эрувин, 80б). Когда голодный герой на исходе субботы заказывает у официанта непочатый хлеб, он словно хочет, чтобы все окружающее получило статус его дома, а женщины — жены. В устной традиции понятия «дом», «жена», «хлеб» часто эквивалентны, и потому голод, движущий поступками героя, должен убедить читателя: воздержание от супружеской близости к хорошему не ведет. После многих испытаний герой сам это понимает и отказывается от претензий на «непочатый хлеб». И тут же между ним и г-ном Грэслером словно вырастает стена: г-н Грэслер не слышит зова героя, а значит, герой освобождается от власти «дурного начала».

Слева направо: Шмуэль-Йосеф Агнон, Александр Зискинд Рабинович (сидит), Йосеф-Хаим Бреннер, Давид Шимони. Яффо. 1910

Имя, «высверкивающее из зеркала», — это «восток», вышитый Мирьям еще в юности, а в доме супругов

Гершом Шолем, считавший этот рассказ одной из вершин творчества Агнона, беседовал о нем с автором примерно в 1920 году и много позже рассказал об этом:

Я жил в Мюнхене и встречался с Агноном очень часто. Мы говорили о рассказе, который я видел в сб-ке Ляховера [1919, 1‑я публикация на иврите], и я спросил о том, как надо понимать конец рассказа. Агнон сказал мне: «Вы не поняли? Вы не поняли концовки?» Мне было неясно, кончается ли тем, что герой в экстазе умирает или он переживает мистическое откровение. Я спросил: «Он умер? Или это просто видение?» Тогда Агнон сказал мне: «Ясно, что он не умер. Вы не поняли намека. Удивляюсь я, что юноша вроде вас не понял, что там написано». Я спросил: «И что там написано?» Он ответил, что Рефоэл видит мистическое бракосочетание, где Тора идентифицируется с его женой, и он видит семяизвержение (крей), на что намекает последняя фраза [«И подвенечное платье жены Рефоэла накрыло и его, и [footnote text=’Д. Мирон беседует с Г. Шолемом об Агноне // Рецифут у-меред (Преемственность и бунт: Гершом Шолем в устных беседах). Израиль: Ам Овед, 1994. С. 82 (иврит).’]свиток[/footnote]»]».

Через 40 лет Шолем вернулся к разговору об этом рассказе, но теперь Агнон «объяснил конец совсем иначе, дал ему какое-то ортодоксальное толкование».

Как бы ни трактовать конец «Сказания о переписчике Торы», в целом рассказ утверждает, что Рефоэл, который еще с юности обручился с Торой, был не способен «изменить» ей с женой.

Мотив отрешенности от любви и секса появился уже в первом ивритском рассказе Агнона «Разлученные» («Агунот», 1909), где мастер Бен Ури, работая над ковчегом для синагоги, сначала «сам старался напевом своим привлечь сердце Дины

Не удивляет, что последний том прижизненного собрания сочинений Агнон «запечатал» рассказом «Навечно» («Ад олам»), где одинокий герой, историк Адиэль Амзе, завершивший многолетнее исследование о древнем государстве Гумлидата, но так и не сумевший реконструировать обстоятельства его падения, внезапно узнает, что недостающие факты содержатся в книге, которая имеется в иерусалимском лепрозории. Адиэль не колеблясь уходит в лепрозорий и остается там навсегда. Это — апофеоз аскезы и логическое завершение творческого пути Агнона, ведь библейский Нааман, тезка героя раннего рассказа «Сестра», был «отличный воин, но прокаженный» (Млахим II, 5:1). Так мы подходим к мотиву проказы в творчестве Агнона, тесно связанному с разработкой мотива аскезы, но заслуживающему отдельного [footnote text=’См., напр., статью: Шокен Г. Мотив а-цараат бе-Шира у-ве-Ад олам (Мотив проказы в «Шира» и «Навечно») // Итон 77, № 66–67. 1985 (иврит).’]рассмотрения[/footnote].

В рассказе «Навечно» Агнон четко различает духовную и материальную сферы. Имена всех персонажей, в жизни которых преобладает духовное начало, начинаются с буквы «айн», символизирующей сакральную духовность (Адиэль Амзе, медсестра из лепрозория Ада Эден), а имена тех, что всецело принадлежат земному, — с буквы «гимель», символизирующей материю (богатей Гавхард Гольденталь). И хранящееся в лепрозории древнее предание о Гумлидате изобилует именами и словами, начинающимися с гимель, а о его героине сказано: «…одна девица из рода гуннов по имени Гальдаг или [footnote text=’Агнон Ш.-Й. Ад олам (Навечно) // Он же. А-эш ве-а-эцим (Огонь и дрова). Тель-Авив: Шокен, 1974. С. 329 (иврит). Рус. пер. А. Белова искажает текст и смысл рассказа (см.: Агнон Ш.-Й. Во славу науки // Он же. Идо и Эйнам. Иерусалим: Библиотека-Алия, 1975. С. 182–208). См. новый перевод рассказа: Агнон Ш.-Й. Навсегда // Он же. Под знаком Рыб. С. 315–349. ‘]Альдаг…[/footnote]», что понуждает читателя вдуматься в авторскую игру указанными буквами.

Думается, представление аскезы как альтернативного способа существования творческой личности заложено и в сюжете романа «Шира» (1971), только обозначенная выше дихотомия «душа — телесность» решена не в обычной вертикальной оппозиции «Небеса — земля», а по горизонтали, в сугубо земном облачении фактов и реалий из жизни евреев Эрец-Исраэль, в первую очередь интеллигенции, в годы арабского мятежа (1936–1939), когда в Германии, на родине главного героя и его жены, господствуют нацисты. Роман был собран из фрагментов и издан дочерью и душеприказчицей Агнона Эмуной Ярон после смерти автора. Действие происходит в Иерусалиме, и достоверность фона граничит с публицистикой. В основе сюжета — любовный треугольник: супруги Манфред и Генриетта Хербст и любовница Манфреда Шира.

Ш.-Й. Агнон с женой Эстер. 1966

На помощь Агнону приходит иврит, ведь имя его персонажа Шира (ударение на первом слоге) может быть прочтено и как имя нарицательное — шира (с ударением на последнем слоге), что означает «песнь» и «поэзия», тем более что иврит не знает прописных букв. Во времена юности Агнона словом шира называли всякую беллетристику, и так оно сохранилось в его персональном словаре. Образ Ширы — сестры милосердия (на иврите: ахот, т. е. снова «сестра», как в рассказах «Сестра» и «Навечно»!) — может быть понят как сфера духовного служения. И в библиографическом исследовании о еврейских текстах «Книга, писатель, рассказ» Агнон начинает главу о поэзии словами: «Шира (поэзия) и четырехбуквенное Имя в численном выражении эквивалентны гематрии слова Исраэль, и выходит, что в названии народа Израиля содержится намек на поэзию и на Имя, будь оно [footnote text=’Ш.-Й. Агнон. Сефер, софер ве-сипур (Книга, писатель, рассказ). Тель-Авив: Шокен, 2000. С. 404.’]благословенно…[/footnote]» Сестра Шира, воплощенная жилица нездешних сфер шира́, требует к себе Манфреда, ищущего гармонического примирения двух начал в человеке: души и плоти. И подобно традиционному прочтению Песни Песней (Шир а-ширим), близость Манфреда и Ширы в романе «Шира» — это вовсе не любовное приключение, но аллегория ухода героя в аскезу, представленная языком мирских понятий и образов.

Агнон не раз возвращается к мотиву воздержания, но аскеза никогда не описана как status quo в жизни персонажей. Это состояние всегда открывает двери либо в духовность, либо в грехи. В первом случае оно исторгает персонажа из мира людей, и тогда его история в произведении заканчивается. Во втором — персонаж все глубже увязает в трясине неприглядных явлений земного бытия, и тогда воздержание является стартом, с которого начинается сюжет.

«Хумаш Коль Менахем»: Что ответил Моше

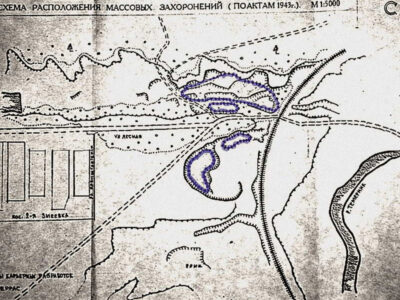

Змиевская балка: трагедия и война памятований