Материал любезно предоставлен Tablet

В 23 года, едва разделавшись с магистратурой и армией, Филип Рот всерьез стал осаждать «Нью‑Йоркер». За несколько лет до этого он послал в журнал рассказ («о чем тут же забыл», — признавался он позже). Получив неминуемый отказ, Рот зализал раны и послал еще один. И еще, и еще. Приходили отказы невнятные, приходили лаконичные, несколько рассказов приняли — когда Рот заработал себе репутацию в других изданиях. Рот — а он никогда не терял надежды — послал отрывок из «Жалобы Портного»: этот роман он считал лучшим своим произведением. Но редактор был другого мнения. «Мне очень жаль», — сообщил он, возвращая рукопись агенту Рота. Он счел этот рассказ бесформенным и, хуже того, поверхностным. «Это все такое расхожее», — фыркнул редактор. Спасибо, мистер Рот. Попробуйте еще раз.

Я, давнишний поклонник Филипа Рота, не претендую на то, что изучил все его творчество — когда‑нибудь я дочитаю «Она была такая хорошая», — но читал почти все. И то, что Рот не избежал типичной судьбы начинающего писателя — и разочарования были, и провалы, — для меня, когда я стал просматривать архив Рота, оказалось неожиданностью. Прямо скажем, сюрпризов была масса. Его сложная дружба с Джоном Апдайком. Его удивительная щедрость по отношению к молодым писателям, которых он поддерживал и подбадривал, — всегда тихо, без всякой шумихи. Одного неимущего писаку Рот даже поселил на несколько месяцев у себя в студии — разумеется, бесплатно.

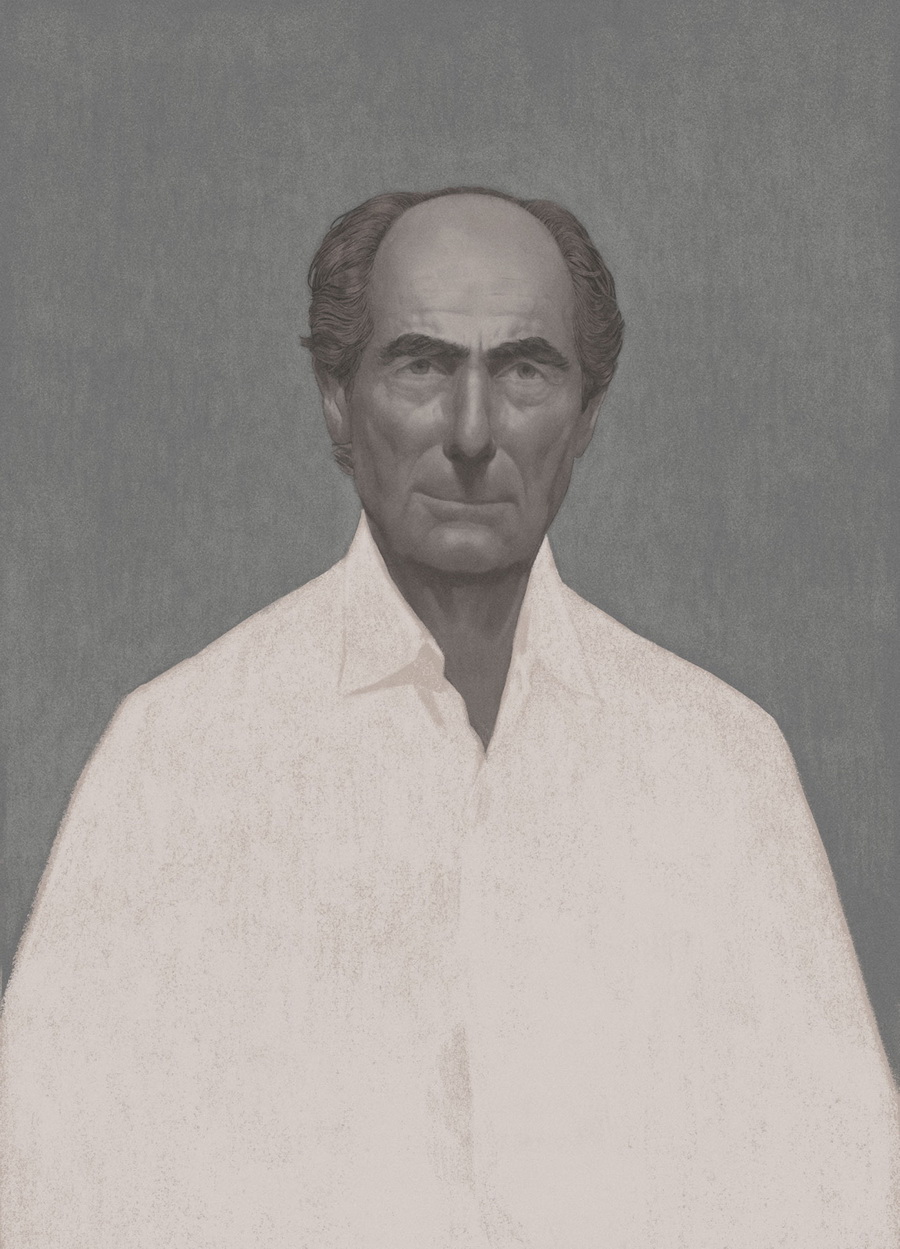

Хорошо ли мы знаем Филипа Рота? Слишком хорошо? Или недостаточно хорошо? Многие считают 27 романов Рота, с виду таких личных, лучшим источником определенного рода информации о Роте — о его наваждениях, о его способах защиты, о том, как он пропускал через себя мир. Но эта башня из художественных текстов — всего лишь частица написанного Ротом. У Рота, как и у многих писателей, были скрытые от публики сочинения — россыпь писем, записные книжки, черновики, о существовании которых известно главным образом работникам архивов. Для всех интересующихся они бесконечно притягательны, это подвал, где хранятся тайные сведения, обещающие возможность поближе узнать Филипа Милтона Рота.

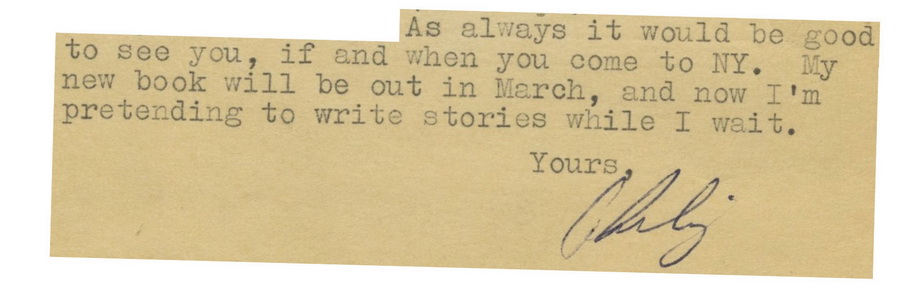

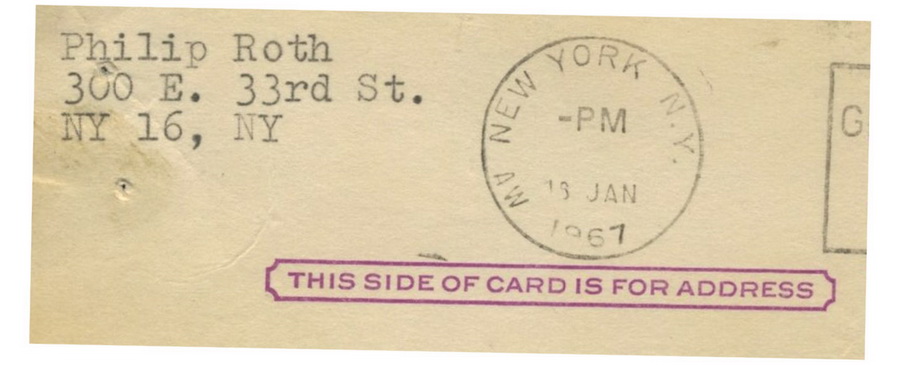

Работа с бумагами Рота, чтение его личных писем — аккуратно напечатанных, со всеми знаками препинания, пронизанных едким юмором — никак не напоминали обычное копание в чужих архивах. Начать с того, что в компании с Ротом соскучиться практически невозможно. В тихой, почти монашеской атмосфере читальных залов я давился хохотом, читая игривые и безумно смешные письма Рота. Неповторимый голос Рота, тот самый, что «начинается под коленками и вздымается выше головы», как сказал альтер‑эго Рота Натан Цукерман, слышался в них всегда — такой же четкий и убедительный, как голос в романах Рота.

Порой мне казалось, что я подслушиваю чужой разговор о книгах — такой живой, каких я никогда не слышал. Порой это напоминало визит к слегка спятившему зубному врачу. Там частенько присутствовал сам Рот, безудержный, озорной, разнузданный, но было и множество его двойников. Рот здравомыслящий и воспитанный, ехидно и со знанием предмета подшучивающий над другими писателями. Слегка съехавший с катушек Рот, взахлеб обличающий лживые условности нынешнего общества. И разгневанный Рот, проклинающий идиотов‑критиков и бесхребетных издателей. В писателях таятся множества, но совсем у немногих этих множеств так же много, как у Рота. На каждую жизнь — контржизнь. На каждого Рота — контр‑Рот.

Среди этих бесчисленных Ротов был и Рот страдающий и измученный, подверженный вспышкам ярости и депрессиям, тот, чьи внутренние конфликты делали жизнь почти невыносимой. Другими словами, Рот как мятущийся персонаж романа Филипа Рота.

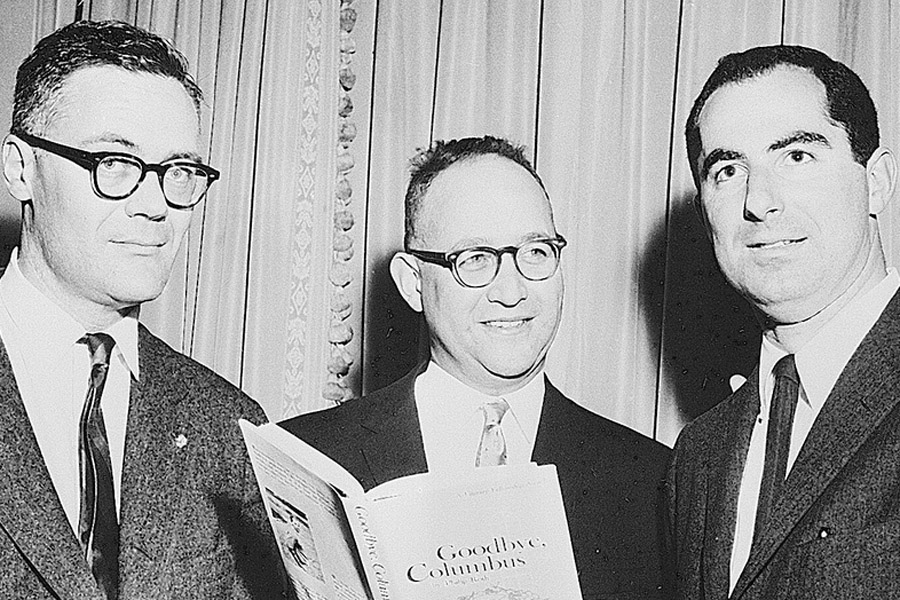

В общих чертах биография Рота известна: детство в Викуахике, безмятежное, но в замкнутом пространстве, несчастливый год в Рутгерсе, затем поспешный побег в Университет Бакнелла, громкий литературный дебют в 1959 году, за которым последовал, десять лет спустя, еще более громкий успех «Жалобы Портного». (В промежутке Рот вел себя тихо, написал два благовоспитанных романа под влиянием Генри Джеймса.) После 1969 года Рота настигла тяготившая его известность, и в поисках уединения он купил старую ферму в Корнуолле, штат Коннектикут, где провел половину следующих 46 лет. Рот был дважды женат — сначала мирно, затем бурно, на Маргарет Мартинсон, а затем на Клэр Блум, вслед за которой в 1970‑х отправился в Лондон. Когда очарование Англией развеялось («Чувствую себя так, будто 11 лет в Лондоне пробыл военнопленным», — признался он Джону Апдайку), Рот покинул страну, а вскоре и Блум. Последние десятилетия, до того, как он в 2011 году перестал писать, были на удивление продуктивными, что обеспечило ему место в ряду самых видных послевоенных писателей — Беллоу, Апдайка, Моррисон, Делилло.

Рот с юности был честолюбив и уверен в себе. В августе 1956 года Рот познакомился с Уильямом Шоном (Шон — тихая, но страшная сила — был главным редактором «Нью‑Йоркера») и передал ему свой рассказ «Обращение евреев». Встреча была дружеской, хотя и довольно неловкой, о чем свидетельствует письмо в архивах «Нью‑Йоркера». Юный Рот был взволнован, Шон поинтересовался, не считает ли Рот себя «слишком авангардным» для его журнала. Рот это пережил. В сентябре того же года он, не теряя надежды, написал Шону: не прочел ли случайно редактор его рассказ. «Мне были бы крайне интересны ваши замечания, если у вас возникнет желание их сделать». И насчет обвинения в авангардизме: «Думаю, я хотел сказать, что предпочитаю думать о себе не как об авторе авангарда, или арьергарда, или “Нью‑Йоркера”, или “Партизан ревью”, а как о себе самом».

Страх быть неверно понятым, неверно прочитанным, неверно оцененным преследовал Рота многие десятилетия, и поразительно видеть, как рано проявлялись эти тревоги. В двадцать с небольшим Рота снедала тревога, но у него хватало сообразительности придать ей очарования. «Рискуя выглядеть нервным автором, я хочу предложить рекламу в “Нью‑Йоркере”», — писал он, демонстрируя свойственное ему упорство, своему издателю Хофтону Миффлину. Судя по его письмам, тревогу у Рота вызывало почти все, от писательства («Я хочу работать, но боюсь») до ленивых экспатов («Они меня нервируют: работают, но недостаточно») или денег («Мне противно зарабатывать на жизнь писательством»). Такова участь «нервических типов вроде нас с тобой, — сказал он Теду Солотароффу, близкому и доверенному другу юности, — уходить от литературных споров».

Уже тогда жизнью Рота была литература, он оказался одним из тех счастливчиков, которые рано обнаруживают свое признание. Конечно же, писать было трудно, почти невозможно. «Честно говоря, я ненавижу работать над чем‑нибудь — особенно над этим трудным и каверзным романом — слишком быстро», — сообщил он своему издателю в 1958 году (роман впоследствии был отправлен в корзину). И это продолжалось не один десяток лет. Работа над романом была для Рота процессом постепенным, очень неторопливым, с фальстартами и бесконечными вариантами. Мало у кого из писателей встретишь такую безукоризненно отточенную прозу, как у Рота, но мало кто и выкидывал такие кипы рукописей. В безбрежном архиве Рота в Библиотеке конгресса — первой отправной точки для многих исследователей Рота — хранятся горы отвергнутых черновиков, свидетельство его пожизненной графомании и его неизменного перфекционизма.

Мне повезло. У меня была работа, требовавшая частых разъездов, а это обеспечивало то, что можно считать своего рода грантами, дававшими возможность проводить исследования в городах с великолепными архивами, где при помощи терпеливых архивистов я отыскивал письма или рукописи Рота. Планировать эти вылазки было просто — надо было позвонить, договориться о визите, запросить материалы по интернету. Прийти с ноутбуком, фотоаппаратом и серьезным видом. А то, что эти экспедиции нужно было увязывать с рабочими делами, только подзадоривало. Возможно, Роберт Каро ведет исследовательскую работу иначе, но меня и это вполне устраивало.

Меня интересовали методы работы Рота — то, как он изменял, преображал реальную жизнь в художественный текст. Рот ненавидел слово «исповедальный» и возмущался, когда его обвиняли в автобиографичности. Он всегда настаивал, что занимается «вымыслом». Тем не менее из его писем видно, как умно и полно он использовал личный опыт. Все это шло в «то огромное беспринципное чрево, мозг писателя», писал он в «Людском клейме», все становилось материалом. То, что тебя не убивает, превращается в заготовку для следующего романа.

Одним из исходных материалов были другие писатели. Помните цитату — я привел ее раньше — о четком голосе писателя? Это фраза из письма Джона Чивера Роту — она скопирована дословно в «Призраке писателя». С той же дерзостью Рот превратил Сола Беллоу в тщеславного любителя жениться Феликса Абраванеля («алименты размером с национальный долг»). Но ни на одном из этих писателей Рот не строил роман целиком; эта честь выпала Ирвингу Хоу, который, как известно, в 1972 году взял назад свои хвалебные слова о «Прощай, Коламбус». На следующий год Хоу позволил себе исключительную хуцпу — попросил написать статью в поддержку Израиля. Все препирательства, включая гневный длиной в три страницы ответ Рота, вошли в «Урок анатомии», где Хоу — Милтон Аппель, визгливый самодовольный критик.

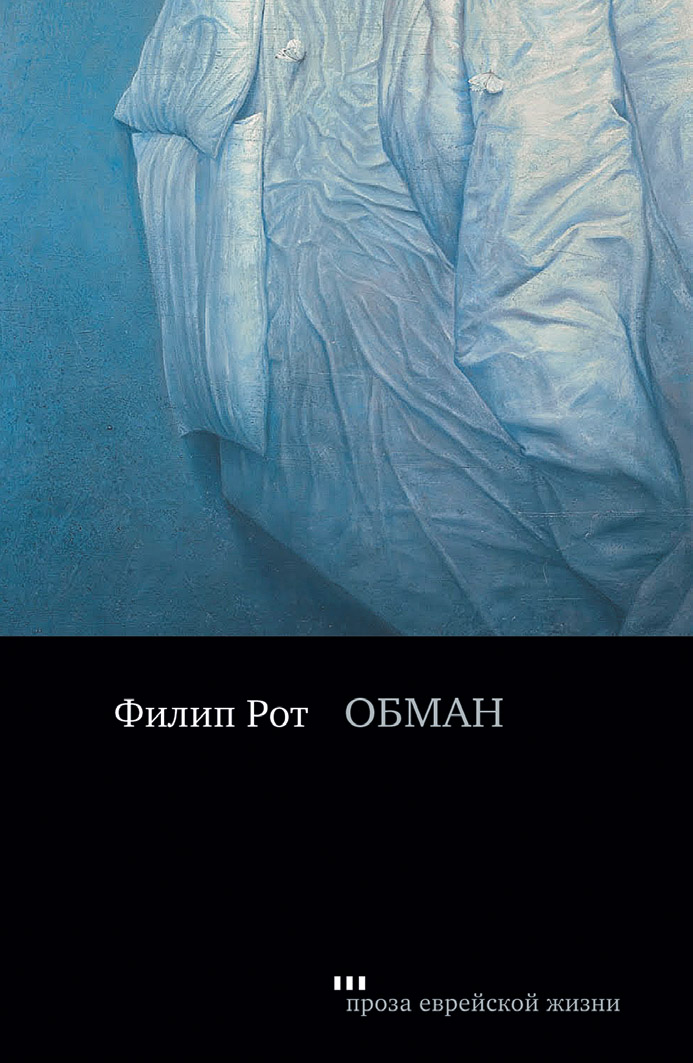

«Заимствование» — прерогатива писателя, но мне хотелось понять, испытывал ли Рот хоть какие‑то угрызения совести, препарируя на публике жизнь своих друзей, возлюбленных, бывших жен. «Я вор, а ворам доверять нельзя», — говорит один из персонажей «Обмана». В письмах Рот размышлял о своих заимствованиях, но не извинялся за них. «Этично ли раскрывать информацию — на это простых ответов нет», — писал он Солотароффу в 1983 году. «Большая боль, но раскрыть — ЭТО ТО, О ЧЕМ ВСЁ, ЭТО ТО, ПОЧЕМУ МЫ ЖИВЕМ. РАСКРОЙ ЭТО. РАССКАЖИ ЭТО».

Я думал об этом заявлении Рота в архивах, и потом тоже — когда собирался писать о Роте. «Раскрой это. Расскажи это». Эти слова стоило бы написать над рабочим столом каждого исследователя, рядом с «Не доверяй» и «Проверяй».

«Но поступать так — ужасно, — добавляет Рот дальше, — просто омерзительно». Исследовать — занятие захватывающее: чужие письма и дневник таят секреты, а какое волнение охватывает, когда что‑то обнаруживаешь! Однако ощущения, что ты преступаешь законы морали, не избежать. Роясь в писательских архивах, мы легко можем представить себе, как нарушается наша собственная взлелеянная приватность — как читают наши письма, раскрывают наши секреты. С точки зрения кармы это недальновидно.

Сочувствие к объекту твоих исследований, даже если ты вторгаешься в его личное пространство, — вот что неизбежно испытываешь, работая с архивами. Так я думал, когда читал ранние откровенные письма Рота (бумага потемнела и обветшала) об его отрешенной матери и о раздражающе упрямом отце. Это была не та семья, которую вспоминал Рот в своих мемуарах, как и не то «полностью безопасное и защищенное детство» в Викуахике — «безмятежный, желанный, пасторальный рай», по его утверждению. Ностальгия, конечно же, это и любовь к прошлому, и презрение к настоящему, и я задумался о том, в каком состоянии духа Рот пребывал в конце 1980‑х, когда он писал эти мемуары. Не могло это время быть для Рота легким — и, действительно, легким его не назовешь.

В 1987‑м и 1993‑м Рот серьезно страдал от депрессии. «Депрессия — неподходящее слово», — писал он Солотароффу в октябре 1993 года. Он был буквально недееспособен. «Никогда ничего подобного не испытывал… Это был ужас, необъяснимый, непреходящий, подавляющий, и он не уходил, а становился только хуже и хуже». Этот тяжкий опыт совпал, а возможно, и был вызван разрывом его длившихся 17 лет отношений с актрисой Клэр Блум. В письмах Рота к Блум — их связка была извлечена из архива Бостонского университета, и архивист церемонно снял с нее печать — отражена вся траектория их отношений, от страстного ухаживания в начале до большого гиньоля под занавес. В этих письмах предстает несчастный, впавший в паранойю Рот, рвущийся покарать Блум за ее предполагаемое вероломство и вернуть каждый полученный от него доллар. «В итоге более 400 тысяч долларов, — писал он Блум осенью 1993 года. — Просто вышли чек». Обуреваемый жаждой мести, он требовал 62 миллиарда долларов, по миллиарду за каждый год ее жизни.

Отложив в сторону письма к Блум, я вскоре перешел к не столь взрывоопасному, но не менее увлекательному собранию, куда вошли письма Рота Ирвингу Хоу. Читая переписку Рота и Хоу касательно Израиля, я пытался представить себе статью, которую Рот так и не написал. Рот вовсе не был специалистом по Ближнему Востоку, но нехватку знаний компенсировал энтузиазмом. Рот был заворожен Израилем: «Целая страна, придумывающая сама себя, спрашивающая себя: “Что же, черт побери, это такое, быть евреем?”» — писал он в «Другой жизни». В двух израильских романах Рота звучат бесчисленные голоса, такая еврейская сходка, но один голос, что бросается в глаза, отсутствует — голос Рота. Пробираясь от архива к архиву, я задавался вопросом: что же мне удастся выяснить о политических взглядах самого Рота?

Ответ: не так уж много. Рот побывал в Израиле несколько раз, впервые в 1963 году, на конференции по еврейской идентичности, а потом в 1980‑х. «Эта страна сыграла важную роль для моего писательского воображения — в хорошем смысле», — однажды сказал он. Едва Рот туда прибыл, он был заворожен. «Святая земля действительно существует, и там полно евреев», — отчитывался он Солотароффу, дивясь тому простому факту, что полицейские, водители грузовиков, мойщики посуды вокруг него — евреи. Двадцать лет спустя Рот откроет совершенно другой Израиль, во многом сохранивший свое очарование. «Я живу упорядоченно, но меня тянет к беспорядку и волнениям, которых тут предостаточно», — рассказывал он Солотароффу. Накал страстей был велик, у каждого было по шесть мнений, политические ставки взлетали до небес. «Это то, чем была для меня Прага начала 1970‑х — наконец‑то есть место, где все имеет значение», — делился он с Солотароффом. В чем‑то это было противоядием от американской культуры. В Израиле Рот избежал «банализации всего, что я неизменно чувствую дома».

В Израиле многое будоражило («Там как будто все время 1960‑е»), но тамошние политические битвы Рота не захватили. В его письмах почти не упоминаются ни Менахем Бегин, ни кнессет, ни израильско‑палестинский конфликт. Наоборот, он постоянно обращается к ситуации в Америке. Политические взгляды Рота довольно туманны, он, похоже, не подходит под классические определения либерала или консерватора. Однако в письмах Рота обнаруживается множество страстных, нетрадиционных мнений, эклектических симпатий и антипатий.

Он, как и Генри Луис Менкен , инстинктивно испытывал презрение к притворству, лицемерию и обывательщине. В отличие от Менкена он без всякого восторга наблюдал за американским шоу. Он возмущался тем, как «идиоты вроде Никсона втаптывают достоинство этой страны в грязь», — писал он Солотароффу. В ответ на события во Вьетнаме Рот предложил провести по всей стране протестные акции преподавателей. («Смысл в том, чтобы закрыть как можно больше университетов по всей Америке», — писал он Роберту Силверсу, продвигая свою донкихотскую, но искреннюю идею.) Гнев и переживания Рота, тоска, которую он испытывал, наблюдая за тем, как топчут, искажают, предают американские идеалы, чувствуются во многих его письмах. Рот часто бывает разъярен. Но чувствуется, как болит у него душа.

Он реагировал не только на политические веяния, но и на личности. Дональд Трамп был «чудовищный мошенник, злостная сумма всех его недостатков». Джордж Буш‑младший был «настоящий поц », скорее никчемный, чем злонамеренный. Буш‑старший — «фальшак без всяких оправдывающих его качеств» — был мерзок почти как Джеральд Форд, который, простив Никсона, продемонстрировал, что он «нравственно невежественен, не умеет управлять и бессмысленно деспотичен в своих суждениях».

Но чаще всего презрение Рот изливал на «улыбчивого Гитлера», Рональда Рейгана, избрание которого на пост президента стало низшей точкой «глупости СМИ и циничного меркантилизма». В его бессодержательности, считал Рот, было что‑то угрожающее — скрытая злонамеренность. Когда Рейган посетил Битбургское кладбище, где похоронены около 2 тыс. нацистских солдат, Рот пришел в ярость. «Его нравственное и историческое невежество отнюдь не удивляет, однако ужасает», — писал он Эли Визелю, аплодируя тому, как «сильно, открыто выразил Визель несогласие» с возмутительным решением Рейгана.

Хотя Рот и был постоянен в своей ненависти к республиканцам, назвать его благонамеренным либералом трудно. По натуре он был образованным консерватором, гордым представителем элиты, считавшим американскую культуру вульгарной и обывательской. (В своих интервью Рот порой высказывался точь‑в‑точь, как Алан Блум , негодовал по поводу «угрозы цивилизованной Америке» и «интеллектуальной обстановки для мыслящих американцев».) Рот презирал все политические догмы: тем, кто ищет сложные, неоднозначные истины, следует обращаться к литературе, а не к донельзя вульгаризированным политическим доктринам. В них можно найти лишь благоговение к основам, искажения и упрощения.

Рот был убежденным противником религии, истовым неверующим. «У меня совершенно нерелигиозный склад ума», — писал он Солотароффу в 1985 году, отвергая его уклончивые обороты речи («В этом вопросе мы — из разных миньянов»). Презрение Рота к религии, казалось, с годами только росло, он становился все напористее, но чувство юмора ему никогда не изменяло. «Когда Г‑сподь хочет сказать “пошли на хрен”, он говорит это через меня», — записал Рот на стикере, сохранившемся в архиве.

Рот с неизбывной враждебностью относился к политкорректности, ставшей его мишенью в «Людском клейме». Должны ли мы всегда быть «приятными»? Должны ли цензурировать свои агрессивные мысли? Когда ученого Эдварда Хогланда обвинили в гомофобии, Рот пришел в ярость. «За одни только скучные и предсказуемые разговоры, не говоря уже об ограниченных, пуританских, обывательских, ошибочных, истерических, догматичных, установочных и лишенных юмора, можно было бы отправить в ад в мире, где людям хоть в какой‑то мере присуща справедливость, — бушевал он в письме к Джанет Малкольм. — Это все — старомодная американская обывательщина, тупость перед лицом сложного человеческого высказывания, страх перед иронией, комедией, сатирой, критикой и т. д. — И ТРЕКЛЯТОЕ САМОДОВОЛЬСТВО». Малкольм потрясли яростные выпады Рота. «Почему ты орешь на меня?» — ответила она.

Одной из излюбленных тем Рота была разделенность; в его романах представлена типология столкновений собственных «я». Виноватое «я» против свободного. Спокойное против анархичного. Смиренное против позирующего. Рот — наш чемпион по внутренним конфликтам, и не только за «Жалобу Портного». Его великий роман «Операция “Шейлок”» (рабочее название «Двойственность») — это анализ того, что можно было бы назвать «хаос конфликтующих желаний в полностью разобщенной личности». Это выражено в эпиграфе к книге: «Все, что во мне содержится, вопит, само себе противореча».

Как-то по случаю Рот расставил свои сочинения по двум полкам — как работы разных авторов. «Хороший Филип» (можем так его назвать) вел себя прилично — был «здравомыслящим, умным и великодушным». Он писал культурные романы, которые любой мог воспринимать, не боясь, что его уязвят или нарушат его душевный покой. Такие романы, как «Призрак писателя» и «Другая жизнь».

Филип номер два был его двойником‑буяном. Он писал такие скандалезные романы, как «Моя мужская правда», или великую сатиру‑истерику «Жалоба Портного» — книгу из тех, как однажды выразился Рот, что «никогда не оставит тебя в покое. Не отпустит. Сидит в печенках».

Какой из Филипов был настоящим? Какой был ближе к сути Рота?

«Мне нравится, что я нравлюсь вам… на пике моего безумия, — писал Рот Гору Видалу в 1975 году. — Я долгие годы ждал, когда кто‑нибудь это скажет, и мне бесконечно приятно, что это сказали вы».

Да, он понимал, что кое‑кто из читателей предпочитает тихого, добропорядочного Рота его дионисийской противоположности. Но ему необязательно это должно было нравиться. «Я начинаю с презрением относиться к тому, что этим людям нравится моя книга, — сказал Рот своему издателю Дэвиду Риффу, когда вышла “Другая жизнь”». — «Вот что вызывает одобрение у этих кретинов, — возмущался Рот. — Пусть засунут его куда подальше».

В письмах Рота ухвачены и другие разделения, другие полярности. Прожив десять лет с Клэр Блум, Рот казался умиротворенным и довольным. «Я становлюсь старичком, которому, похоже, домашняя близость нужна куда больше, чем он предполагал», — писал он Риффу в 1987 году. Но это длилось недолго. Вскоре Рот стал жаждать сумятицы, кидался в любовные авантюры, рушил свое тихое существование. Рот словно метался между двумя крайностями, безмятежностью и хаосом, отказавшись от настроек по умолчанию. Рот «слишком стремился влюбиться, — пишет Бенджамен Тейлор в своих недавно вышедших воспоминаниях о Роте. — Ну а влюбившись, рвался убежать от моногамии, которую любовь предполагает и влечет за собой». Судя по письмам Рота, так поступал он всю жизнь.

Отношения Рота с женщинами наверняка будут подробнейшим образом освещены в грядущих биографиях. Так же, как и мизогиния в его романах, но эти рассуждения всегда бывали довольно упрощенными. Рот в некотором смысле разворачивает гендерные стереотипы на 180 градусов: мужчины у Рота — их терзают возвышенные проблемы, и они без конца их обсуждают — подходят под женский чрезмерно эмоциональный стереотип, а женщины, например Дренка в «Театре Шабата», до мозга костей вульгарны, не властны над своими желаниями и безрассудны — как большинство архетипичных мужчин. Разумеется, не все женщины у Рота таковы — с избытком и кастрирующих жен, и визгливых фурий, и едва удерживающихся в рамках дозволенного секс‑бомб. Им могут быть присуща и жажда действий, и порывы, но весьма редко они так же умны или развиты, как мужчины.

Отношение Рота к феминизму было противоречивым. Он отвергал обвинения в мизогинии («этот изъян в моем гуманизме приходит на смену антисемитизму, который так волновал критиков», — писал он Джону Апдайку в конце 1970‑х). Глупо же, часто говорил он, ну как он может делать обобщающие выводы касательно половины населения Земли? Однажды, услышав по радио, как его обозвали «мужской шовинистической свиньей», Рот излил свой гнев Солотароффу. Неужели никто не читал «Наплевательство»? Он написал его, чтобы «продемонстрировать всем те страдания, о которых теперь говорят женщины!».

В письмах Рота порой встречаются и сексистские высказывания, и грубые замечания о женщинах. «Слишком уж мы с нашими церемонимся, — сказал он Джеймсу Этласу после поездки в Марокко. — Даже и представить нельзя, какую вязанку поленьев женщина может тащить на себе, пока не увидишь своими глазами». Однако уважение к феминистскому движению тоже присутствует. Рот осуждал антифеминизм английского журнала «Спектейтор», поддерживал требования феминизма второй волны касательно автономии и независимости. В менее воинственном настроении считал себя сочувствующим сторонником. В раздражении упрекал феминисток в пустозвонстве.

В романах Рота — этого не обойти — есть мизогиния, однако ее трудно отделить от более общей мизантропии и скептического взгляда на совместную жизнь. Если вы считаете, что «Тиндер» разрушил романтику, почитайте Рота и утешьтесь. «Ходить на свидания противно, отношения невозможны, секс — это всегда риск, — жалуется женщина в “Умирающем животном”. — Мужчины — нарциссы, у них нет чувства юмора, они безумны, одержимы, назойливы, грубы, ну а мужественные красавцы беззастенчиво распутны, они или слюнтяи, или импотенты, или же попросту законченные тупицы».

Читая опубликованные интервью Рота, я частенько задумывался: насколько можно доверять Роту в том, что касается Филипа Рота? Воспоминания Рота, «Факты», пронизаны духом озорства, в них представлено совершенно правдоподобное описание молодости Рота… Однако вдруг следует ироничная кода, которая все опровергает и усложняет.

Читая письма Рота, понимаешь — вот удивил так удивил, — как лихо и иронично Рот переписал историю собственной жизни. Следуя маршрутом, проложенным Ротом, я порой вспоминал Дилана, Уитмена, Спрингстина — наших великих сочинителей мифов о самих себе. Есть основания считать, что Рот входит в число этих лукавых и дерзких людей.

Взять хотя бы рассказ Рота о случившемся в 1962 году скандале в Ешива‑университете. Молодой Рот — в то время он публики не чурался — выступил на конференции «Кризис сознательности у писателей из национальных меньшинств». Рот вспоминает об этом событии крайне темпераментно: это было нападение, чуть ли не аутодафе. Вся немалочисленная публика обвиняла его в предательстве своего народа, в антисемитизме: мол, стал бы он писать такие рассказы в нацистской Германии? Рот пытался возражать: «Но мы‑то живем не в нацистской Германии, а в ее полной противоположности!», но его слова потонули в хоре возражений. Поняв, что разгорается свара, другой выступающий, Ральф Эллисон , попытался вмешаться, спросил: «Что такое здесь происходит?» А когда Рот собрался уйти, возмущенные студенты взяли его в кольцо с криками: «Вы были воспитаны на антисемитской литературе!»

Фиаско в Ешиве занимает в мифологии Рота видное место. «В тот вечер в Ешиве устроили бойню», — писал Дэвид Ремник. На самом деле ничего подобного. Все было вполне цивилизованно, публика собралась понимающая. Рот сам рвался в бой, «я уж дам отпор этим ученым паскудам», — писал он Солотароффу, имея в виду организаторов конференции, и, хотя ожидал, что «публика обольет его дерьмом», спуску им давать не намеревался. Первая половина его плана прошла как по нотам. «Большую часть выступления мистер Рот посвятил нападкам на критикующих его творчество», — писали в студенческой газете.

Но публика на это не поддалась. Мероприятие прошло без всяких эксцессов: почти все нападки — плод воображения Рота. Конечно же, Роту была нужна травма, которая будила его гнев — гнев, который питал творчество. Как однажды выразился Рот, «писателю нужны отравы», то есть та злость, которая стимулирует и заставляет взяться за перо. Враги Рота, ставшие, сами того не подозревая, его музами, наверняка будили гнев Рота, но без него им бы не справиться. Некоторые «отравы» Рот подсыпал себе сам.

Как Рот умел заводить врагов, прекрасно видно по его ранним письмам. Я предпринял самую короткую поездку по исследовательским делам — три остановки подземки по 5‑й линии — в отделение Нью‑Йоркской публичной библиотеки на 42‑й улице, где на высокой металлической тележке меня ждали письма Рота в «Нью‑Йоркер». После бури, поднявшейся по поводу рассказа Рота «Ревнитель веры» 1959 года, он попросил показать ему все возмущенные письма в «Нью‑Йоркер». Редактор Рота долго отказывался, опасаясь, что это ранит душу молодого писателя, но в конце концов сдался («И все равно я не уверен, разумно ли тебе их просить», — вздыхал он). Много лет спустя Рот вспоминал, как его травили злобные читатели и раввины, но, по правде говоря, Рот распознал их слабые стороны. «Меня обвиняют в антисемитизме, — сообщил Рот своему издателю, когда вышел “Прощай, Коламбус”. — Вот я и думаю, не будет ли выгодно подлить масла в огонь», — добавил он, предлагая поместить рекламу в «Нью‑Йоркере», где его недоброжелатели непременно ее увидят.

В мемуарах Рот выразил благодарность своим врагам: «Они тебя освистывают, орут, топают ногами, — писал Рот, — тебя это бесит, но и подпитывает».

Рот провел всех, включая своего биографа, байкой о набросившихся на него студентах Ешива‑университета. Сколько еще баек он наплел ничего не подозревающим журналистам? Обаятельные письма писателя — помимо того ощущения, что ты в чем‑то сродни вуайеристу и подслушиваешь личный разговор, — создают иллюзию честности и доверительности. Вот, думаем мы, перед нами писатель, каков он есть, открытый, ничего не скрывающий. Читаешь письма Рота, и у тебя мурашки по коже, потому что Рот склонен к таинственности и маскировке.

Разумеется, это всего лишь иллюзия. Письма — это тоже представление, несмотря на то, что выглядят они безыскусными. Это было представление, от которого сам Рот иногда уставал. «Надеюсь, это было достаточно забавно, — писал он Этласу в одном особенно самокритичном письме. — Я знаю, чего ты от меня ждешь, но я не могу держать этот темп изо дня в день». Рот, как все лицедеи, считал своей обязанностью развлекать.

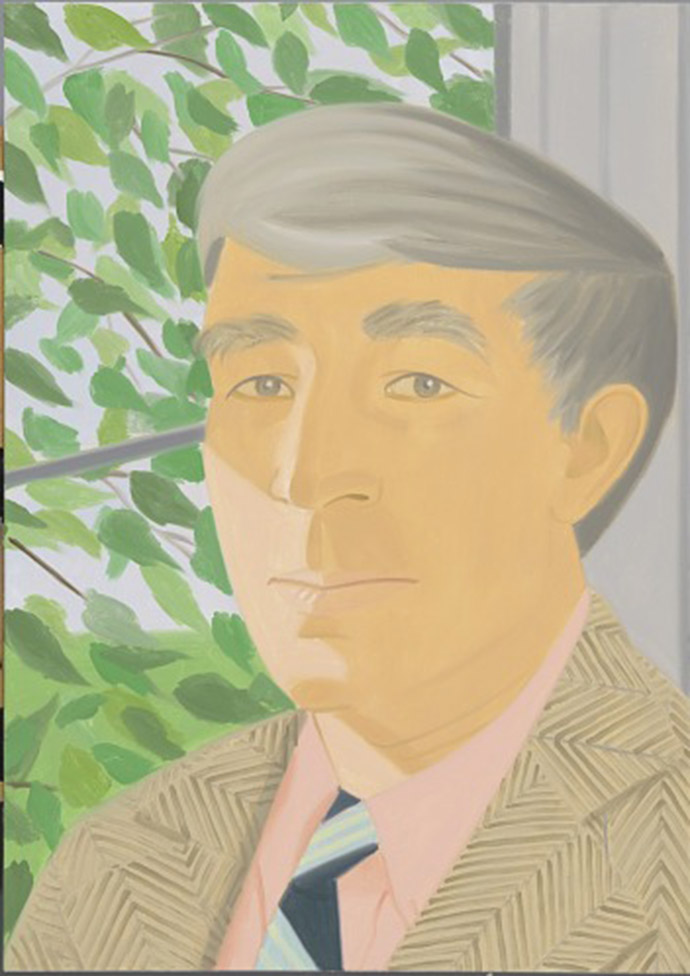

Оба эти качества, забавность и искренность, определяют письма Рота к Джону Апдайку, хранящиеся в Гарварде, альма‑матер Апдайка. И — что весьма удобно — там же находится еще несколько собраний, в которых Рот выступает в качестве самого себя: собрание Гора Видала и собрание Хофтона Миффлина, причем в последнем мы имеем редкую возможность повстречаться с еще не знаменитым Ротом образца примерно 1958 года. В ту пору Рот был едва оперившимся анфан терриблем, а не по годам зрелый Апдайк писал «Беги, Кролик, беги» — первый роман своег о знаменитого цикла.

Их дружба не вмещается ни в какую категорию — это была не вполне дружба, но нечто большее, чем знакомство. У них было много общего: два крупных писателя одного поколения, оба рано пришедшие в литературу, оба плодовитые, оба одержимые темой мужского желания и уходящей потенции, но они были совершенно разными. Религиозный и светский. Невозмутимый и истовый. Высокий стиль и разговорная речь. Из Апдайка романы лились, Рот же, простолюдин‑трудяга, складывал свои по кирпичику. Сказать, что для Апдайка писательство было удовольствием, а для Рота мукой, если и преувеличение, то совсем небольшое.

В письмах Рот–Апдайк открываются отношения гораздо более сложные, чем я предполагал. Несмотря на их различия, Рот безмерно восхищался и Апдайком‑писателем, и Апдайком‑критиком. «Нет другого писателя (точнее, вообще никого нет) в Америке, чье мнение я ценил бы так высоко, чье мнение значило бы для меня больше, чем твое», — написал Рот Апдайку в 1988 году. Рот внимательно изучал все рецензии Апдайка на его книги, горячо на них реагировал, даже когда не был с ними согласен. «Взгляни на страницу 181 “Урока анатомии”, — просил он Апдайка в 1984 году. — Это мой ответ на последний абзац твоей рецензии».

Однако, несмотря на их взаимное уважение и порой случавшиеся встречи вдвоем, дружба не становилась более тесной. Письма Рота теплые и забавные (еще одно отличие — Рот был куда забавнее), к его расположенности примешивалась зависть. «Если я читаю тебя, когда работаю, я впадаю в уныние — экая, черт побери, легкость!» — писал Рот Апдайку в 1978 году. Завидовал он не только этому. «Он столько всего знает — и о гольфе, и о порно, и о детях, и об Америке, — писал Рот Дэвиду Планту. — Я же не знаю ничего ни о чем». Собственно говоря, в шуточках Рота можно уловить и налет враждебности. «Бедняга Кролик. Неужели ему придется умереть оттого, что ты устал?» — подкалывал он Апдайка в 1990 году. Рот не раз злился на критические замечания Апдайка. Он не понимает еврейскую литературу, не знает ни еврейскую историю, ни еврейскую душу. «Мы увязли в своей истории по колени», — сказал он интервьюеру, споря с рецензией Апдайка на «Урок анатомии».

Оба писателя были до некоторой степени сдержанными и защищали себя. Щитом Апдайка была дружелюбность, Рота — юмор и лесть. Из них двоих, похоже, Рот искал более тесной дружбы. В 1991 году Рот признавался Апдайку в «искренней симпатии и чем‑то даже большем», однако почувствовал со стороны Апдайка некоторое сопротивление, намеренную отстраненность. И все надежды на дружбу рухнули из‑за того, как язвительно Апдайк критиковал романы Рота. В рецензии на «Урок анатомии» Апдайк сетовал на «скрежещущие и визжащие пассажи» и сокрушался, что «к пятидесяти годам писатель не свел все старые счеты». Это уязвляло. В 1993 году Апдайк нанес несколько болезненных ударов по эго Рота в рецензии на «Операцию “Шейлок”» (окончательный приговор: Рот изнуряющий писатель, с ним тяжело). Последний удар Апдайк нанес в 1999 году, когда включил в обзор для «Нью‑Йорк ревью оф букс» злобные воспоминания Клэр Блум об ее отношениях с Ротом. Это было последней каплей: Рот пришел в ярость, и больше эти двое никогда не общались. На закате жизни, когда раны как‑то затянулись, Рот сожалел о том, что они так отдалились. «Я считаю, что после Гордимер следующий — ты», — писал он Апдайку в октябре 1991 года. Разумеется, оба они не стали следующими после Гордимер, что подтвердило еще одну связь между двумя писателями — величайшими американскими писателями, не ставшими лауреатами Нобелевской премии.

Из Гарварда я быстро съездил по магистрали I‑395 в Йейл, куда без особой шумихи в 2012 году был помещен архив Джанет Малкольм. Немного удивительно то, что он вообще стал доступен: Малкольм, всегда оберегавшая личное пространство, часто писала об этических проблемах, связанных с журналистскими расследованиями чужих биографий. Ее архив — праздник для исследователей, в нем имеются письма к Сэлинджеру и от него, записи интервью, которые Малкольм брала у героев своих текстов, а также рукописи Малкольм с комментариями Рота на полях. Я приехал 11 марта, как раз когда в Йейле ужесточили доступ в библиотеку из‑за коронавируса. Архивист прочел обычную нотацию, но с учетом эпидемиологической обстановки: никаких ручек, никаких курток, никакого тесного контакта с другими посетителями.

Вскоре внизу, в тиши читального зала передо мной предстал архив Малкольм: шесть серых металлических ящиков с черновиками, записными книжками, аудиокассетами, а также с письмами Рота Малкольм. Несколькими днями ранее я читал другую подборку писем Рота и восхищался его целеустремленностью. Значительная часть писем Рота с 1956‑го по 2007 год касается литературы — мнения, трактовки, рекомендации. По его рекомендациям можно было бы составить программы дюжины курсов; его интересы были обширны — от Кафки до Апдайка и европейских современников. «Вы знаете такого югославского писателя, Данило Киша?» — писал он Этласу, рекомендуя «Могилу для Бориса Давидовича». Пятнадцать лет Рот курировал серию издательства «Пенгуин» «Писатели из другой Европы», занимался забытыми книгами классиков, представлял иностранных писателей. Пожалуй, только он и Сьюзен Сонтаг так громко ратовали за недооцененных европейских литераторов.

Рот мог и сурово раскритиковать, особенно за скучную прозу («Серьезнейшая и зануднейшая попытка освежить остывшую картофельную оладью», — писал он другу, продравшись через статью о «смерти еврейского романа»). Не менее резко он рецензировал и рукописи друзей, что понятно из архива Малкольм. «Я прочитал тебя так, как читаю себя», — написал Рот Малкольм, после того, как сурово прошелся по черновому варианту «Молчащей женщины». По рукописи, пестрящей резкими, язвительными пометками, — «слабо», «претенциозно», «защищаешь саму себя», видно, как Рот всю мощь своего интеллекта направляет на редактирование. «Джанет! Ты спятила?» — написал Рот жирным синим фломастером рядом с абзацем о Сэлинджере и законе о копирайте. Ниже, огромными заглавными просьба: «ПРОДУМАЙ КАК СЛЕДУЕТ» до публикации (Малкольм это проигнорировала, абзац остался).

В более общем плане (и не столь резко) Рот подталкивал Малкольм к тому, чтобы она дала себе волю, не сдерживалась. «В тебе сидит чертенок по имени Яна, ее нужно подбадривать, подталкивать, награждать за любую мелочь». Схожие рекомендации получали и другие писатели, в особенности молодые, неуверенные в себе. Рот с годами стал считать, что в его ранних сочинениях «чувствуется попытка быть возвышенным и воспитанным», — писал он Солотароффу. Теперь он воспевал невоспитанность. «Чем живее, тем сообразительнее, — закон детсада, закон жизни», — говорил он Малкольм. И даже такая знаменитость, как Сол Беллоу, получил тот же совет: «Только выиграла бы, если была бы написана более свободно и открыто», писал Рот о повести «Подлинно».

Кое‑что из жизненной философии Рота проявляется в его письмах. Рот может вослед Ницше призывать друзей «жить рискованно» или как Генри Джеймс («Живи на полную мощь»). «К черту покой. Лови момент», — писал Рот Этласу, подначивая его взяться за биографию Сола Беллоу. (Рот об этом пожалеет: позже он писал, что терпеть не может «чудовищную книгу Этласа».) Вторым принципом Рота было игнорировать критику: он начисто отказывался ее воспринимать. «Пиши что хочешь и как хочешь», — велел он Этласу, мол, пусть щепки летят куда угодно («может, и тебе на голову, — добавил он, — но что с того?»). Слишком об этом тревожиться глупо и вредно. «Да пошли ты их всех», — не раз советовал он Этласу.

Конечно же, Рот и себе так говорил. Плохая рецензия, по словам Кингсли Эмиса, может испортить тебе завтрак, но уж никак не ланч. Рот такого правила не придерживался, терпения по отношению к критикам никакого. «Все это абсолютно безнадежно, даже если ты им нравишься», — писал он Дэвиду Риффу, когда кто‑то довольно топорно похвалил «Урок анатомии» («Нет сил читать очередную глупость о книге»). Много лет Рот изо всех сил старался — возможно, за всю его писательскую жизнь ни к чему, если, конечно, не считать собственных книг, он не прилагал таких стараний — на все это плевать. Не обращайте внимания на критиков, говорил он друзьям. Отстраняйтесь. Спасение в том, чтобы не расстраиваться. Однако Рота тянуло зацикливаться, заново переживать прошлое. «Каково это — не обращать внимания?» — спрашивал он Малкольм. Он стремился быть безразличным, признавался он Солотароффу, «но рецензии превращают меня в кокер‑спаниеля, меня и порадовать легко, и обидеть».

Минуты нежности у Рота — как добрые поступки в нью‑йоркской подземке — они редки, а оттого еще более удивительны. В письмах Рота открывается очень важное: он оказался щедрым, отзывчивым, внимательным другом. Всегда ли так было или он в себе это воспитал, трудно сказать, но, похоже, он нашел в себе новые источники сострадания и великодушия после «Жалобы Портного» — это был жестокий опыт.

Больше всего Рот сочувствовал друзьям, оказавшимся в трудном положении — тем, кто впадал в депрессию, подвергался нападкам или просто зашел в тупик. «Вы восприняли потоки вылитого Этласом дерьма молодцом, — писал он Солу Беллоу, когда Этлас опубликовал пышущую злобой биографию писателя. — Вы на высоте». Он стал опорой для Джанет Малкольм, на которую подали иск о защите чести и достоинства. «Суд тебя оправдает, это будет тяжко и муторно, но тебя непременно оправдают», — писал он ей в 1991 году. С молодыми писателями Рот отлично себя чувствовал в роли альфа‑самца, оказывал им поддержку, давал мудрые советы. Наверняка гиперчувствительный Этлас чем‑то напоминал ему его самого, и он следил за его репутацией, беспокоился, когда Этласа критиковали. «Жизнь, это же взлеты и падения. Опять пострадаешь, а потом будешь счастлив», — писал он Этласу, пребывавшему в отчаянии после ухода из «Нью‑Йорк таймс».

В каком‑то смысле темная сторона Рота — его злость, ненависть к себе, нарциссизм — уходила в его книги, а все лучшее в нем — сочувствие и участливость — попадало в письма. «У Филипа Рота на самом деле есть все, кроме одного — великодушия», — однажды написал критик Джозеф Эпстайн. Романы Рота создают такое впечатление, но его письма это обвинение опровергают. Рот радовался каждой возможности помочь, проявить щедрость. Просто эту щедрость, эту широту он не пускал в свою прозу, публике он являл себя хладнокровным и отпугивающим.

Работая с архивами Рота, я часто думал о биографии. Рот с большим недоверием относился к биографам. Он часто не делал различия между ними и журналистами — бесстыжими ищейками и их источниками — говорливыми сплетницами. «Больной вопрос», — признавался он литературному журналисту Этласу. Рота удручали не только «прилипчивые слухи, которыми кормятся журналисты», но и то, что все это «воспринимается на полном серьезе просто потому, что подается в этаком интеллектуальном контексте — вперемешку с обсуждением книг». Ну бывали у автора увлечения, бывали закидоны. Кому какое дело? Литература — вот главное, то, что написано, а не писатель.

Строго говоря, Рот не был пуристом; как и все читатели, он любил подглядывать за частной жизнью писателей. «Когда восхищаешься каким‑то писателем, просыпается любопытство. Хочется найти его тайну», — писал он в «Призраке писателя», метко подмечая манкость биографии. Совсем другое дело, если в фокус попадали «прилипчивые подробности» его жизни. Зачем Роту, который так оберегал свою частную жизнь, вообще было назначать биографа? Уволив своего друга Росса Миллера, он выбрал Блейка Бейли, передал ему груду материалов, в том числе личные письма. Неужели здраво рассуждать ему помешало тщеславие? Или он, перестав писать книги, по‑прежнему желал их производить? Или это была попытка охранить свою репутацию? «Он искал не Босуэлла , который запечатлел бы его на бумаге, — пишет в своих воспоминаниях Тейлор, — а куклу чревовещателя, которая послушно сидит у него на коленях».

У Рота были свои соображения насчет биографов. И в «Другой жизни», и в «Обмане» он предупреждает касательно стремления упростить, обелить, мифологизировать. Писатели капризны, их натура не без «примесей», их пороки — «комплексы, нелюдимость, язвительность, фетишизм, суровость, ветреность, потерянность, детскость и так далее». Безжалостный биограф был бы готов столкнуться со всеми этими «примесями», но вопрос в том, как их истолковать. По убеждению Рота, все мы как нельзя лучше истолковываем друг друга неверно. Мы строим схемы, мы идеализируем, мы упускаем существенное, мы превратно осмысливаем. Неверно понять другого — это у нас в крови. Жизнь — это про «понять неправильно, неправильно и еще раз неправильно, — написал он однажды, — а затем, тщательно все обдумав, снова понять неправильно».

Фатализм Рота мог бы предостеречь — или раззадорить — его будущих исследователей. «Думаете, сможете меня вычислить? — словно спрашивает Рот. — Как бы не так». Почитав письма Рота, я готов с этим согласиться: Рот для биографов — как минное поле. Память у него была феноменальная, но он помнил еще и много того, чего не было. Рот врал по той же причине, что и все, — чтобы казаться интереснее, чтобы сохранить созданный им самим привлекательный образ, чтобы скрыть постыдные и унизительные тайны. Урок для биографов: скептицизма мало не бывает. Ничего из воспоминаний или интервью Рота нельзя принимать за чистую монету.

Помимо этого есть и проблема множеств «я» Рота. Читатели предпочитают понятные темы, но Рот был просто непонятен. Биографу имеет смысл рассматривать Рота не как одного человека, а как нескольких. Щедрый, заботливый друг. Исполненный ярости писатель, который добился успеха на вызывающих острую, противоречивую реакцию темах. Обворожительный, брызжущий энергией лицедей. Жадный до жизни Рот. Замкнутый, одинокий Рот. И, не в последнюю очередь, зацикленный на себе — и наименее симпатичный — нарцисс. «Этот человек не дает ничего. (Разве что литературе), — такой вывод сделала Джанет Малкольм. — Он — насквозь эгоистичный манипулятор. Как он меня одурачил!»

Когда читаешь письма Рота, безусловно, оказываешься ближе к нему, и если картина не всегда приятная, внимательный, честный взгляд всегда на пользу. Когда‑нибудь, возможно, какой‑нибудь предприимчивый редактор соберет эти письма — сотни или даже тысячи — и составит сборник «Избранные письма». Это будет увлекательная задача. Рот — если говорить об архивах — буквально разбросан по всей стране, но собрания легко найти, и легион архивистов готов помочь любопытным исследователям.

Так пожелаем же, чтобы появился том Рота в серии «Библиотеки Америки», том его писем. В каком‑то смысле это сохранит нам живого Рота — блестящего, едкого, загадочного, обаятельного, великодушного, жестокого, безудержного, параноидального, манипулятивного Филипа Рота. Так он не превратится для потомков в мумию.

Оригинальная публикация: The Philip Roth Archive

Forward: Как Филип Рот сделался политическим пророком

Commentary: Кипучая безрадостность Филипа Рота