Сегодня во всех странах, на всех уровнях одной из главных тем стала социальная ответственность. Совсем недавно мы поднимали этот вопрос в Кремле, на заседании Межрелигиозного совета при президенте. Как возродить в России благотворительность? Как научить людей думать не только о себе, но и о тех, кто нуждается?

Не стоит удивляться, что государство просит здесь совета у верующих: ведь у нас традиция благотворительности никогда не затухала, даже когда всем было очень трудно. Верующий человек знает: на самом деле он всё получает от Б‑га — и если получено больше, чем необходимо для личного употребления, это значит, что Б‑г просит передать лишнее другим людям. Именно об этом наша сегодняшняя мишна: «Отдай Ему то, что принадлежит Ему, потому что ты и всё, что ты имеешь, — Его».

Кстати, из Талмуда мы знаем, что автор этой мишны, рабби Эльазар из Бартоты, не просто проповедовал благотворительность, но сам подавал пример и всегда поступал согласно своей проповеди. Он оставлял себе самый минимум, а все остальное жертвовал на цдаку. Сборщики просто прятались от него — им было неудобно, ведь они знали, что этот раввин последнюю рубашку с себя снимет, чтобы ближнему помочь… Как‑то раз, рассказывает Талмуд, рабби Эльазар пошел на рынок, чтобы купить приданое дочери на свадьбу. Сборщики, увидев его, попытались спрятаться, но раввин все‑таки разыскал их и спросил, на что они просят деньги в этот раз. «Двое сирот собрались пожениться, а денег нет», — объясняют сборщики. Тогда рабби Эльазар постановил, что «сиротам нужнее» — и отдал все деньги, оставив себе лишь одну серебряную монету. Купил на нее мешок пшеницы, принес домой и положил в амбар. А Б‑г сотворил чудо: когда жена и дочь раввина вошли в амбар посмотреть, что он купил к свадьбе, все помещение было заполнено мешками с отборной пшеницей! Вы думаете, этим история закончилась? Ничуть не бывало: когда рабби Эльазар пришел на радостные крики дочери, он сказал: «Это не наше, это Б‑жье: возьми, сколько надо для хупы, а остальное отдай бедным».

Впрочем, такой максимализм рабби Эльазара рождает вопрос: как требования мишны согласуются с Торой? Ведь в Торе четко сказано: на благотворительность надо отдавать «маасер» — десятину. Самое большее — 20%, но не более того. Это нам говорит сам Б‑г. А мишна прямым текстом требует: отдай всё! Где тут логика?

Смысл закона в том, чтобы человек не забывал: все свое имущество он получает от Б‑га. А смысл мишны — что «ты и всё, что ты имеешь, — Его». То есть от Б‑га не только имущество, но и сама жизнь человека. А это уже другой уровень ответственности.

Отношения человека с Б‑гом можно уподобить отношениям ребенка с отцом — ведь все мы Его дети. Отец каждую неделю дает ребенку карманные деньги. Приходит день рождения отца — и любящий ребенок бежит в лавку, покупает папе подарок. Это небольшая сумма — но отцу приятно, потому что главное — доказательство любви.

Недаром в Торе подробно прописано не только то, какую часть имущества надо отдать на цдаку, но и как выделить эту часть. «Всякую десятину из крупного и мелкого скота, из всего, что проходит под жезлом десятое, следует посвящать Г‑споду». Казалось бы, зачем такие сложности? Хозяин знает, сколько у него скота: разделил число голов на десять, да и отдал. Нет — надо пропустить каждого быка или барана «под жезлом» и отсчитать десятки. Это специально для того, чтобы человек лишний раз напомнил себе, как много Б‑г дал ему и как мало просит вернуть. Цель понятна: Б‑г хочет, чтобы человек давал цдаку с радостью.

А в мишне речь идет не только и не столько о деньгах или каком‑либо другом имуществе. Она не говорит про цдаку: цдака — это заповедь, о ней все сказано в Торе. Как учит Алтер Ребе, если человек, не дай Б‑г, заболел, ради своего здоровья он готов отдать куда больше, чем просто «маасер». Это относится как к здоровью тела, так и к здоровью души: именно потому, что жизнь даровал нам Б‑г, ради этой жизни человек с радостью отдаст всё.

Получается, главный смысл мишны таков: не только «что ты имеешь — Его», но и «ты — Его». То есть отдавать надо не только «из своего», но, что самое главное, «от себя»! Отдай свой труд и свои услуги, свой добрый совет и свое доброе отношение, отдай свой талант и свою мудрость… И здесь уже нельзя ограничиваться «десятиной».

Есть история из жизни известного хасида, раввина Шломо‑Хаима. Этот раввин отличался особой щедростью: каждый раз, когда к нему приходили хасиды за советом или просто послушать от него слова Торы, он устраивал гостям богатое застолье. Однажды люди пришли поздно вечером. Раввин велит жене накрывать на стол, а она ему шепчет: «Дома почти ничего нет, а все лавки уже закрыты, негде купить». Дорогая моя, говорит жене раввин, не надо давать то, чего у нас нет, — надо дать то, что есть, но по максимуму! Может быть, в тот раз на столе у раввина было не так много еды — но мудростью своей он щедро делился с хасидами всю ночь.

О вшах и людях. Недельная глава «Ваэра»

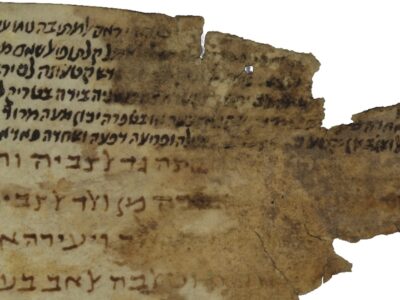

University of Cambridge: Утраченная рукопись, забытая традиция и возможности новых технологий: T‑S Ar.50.198