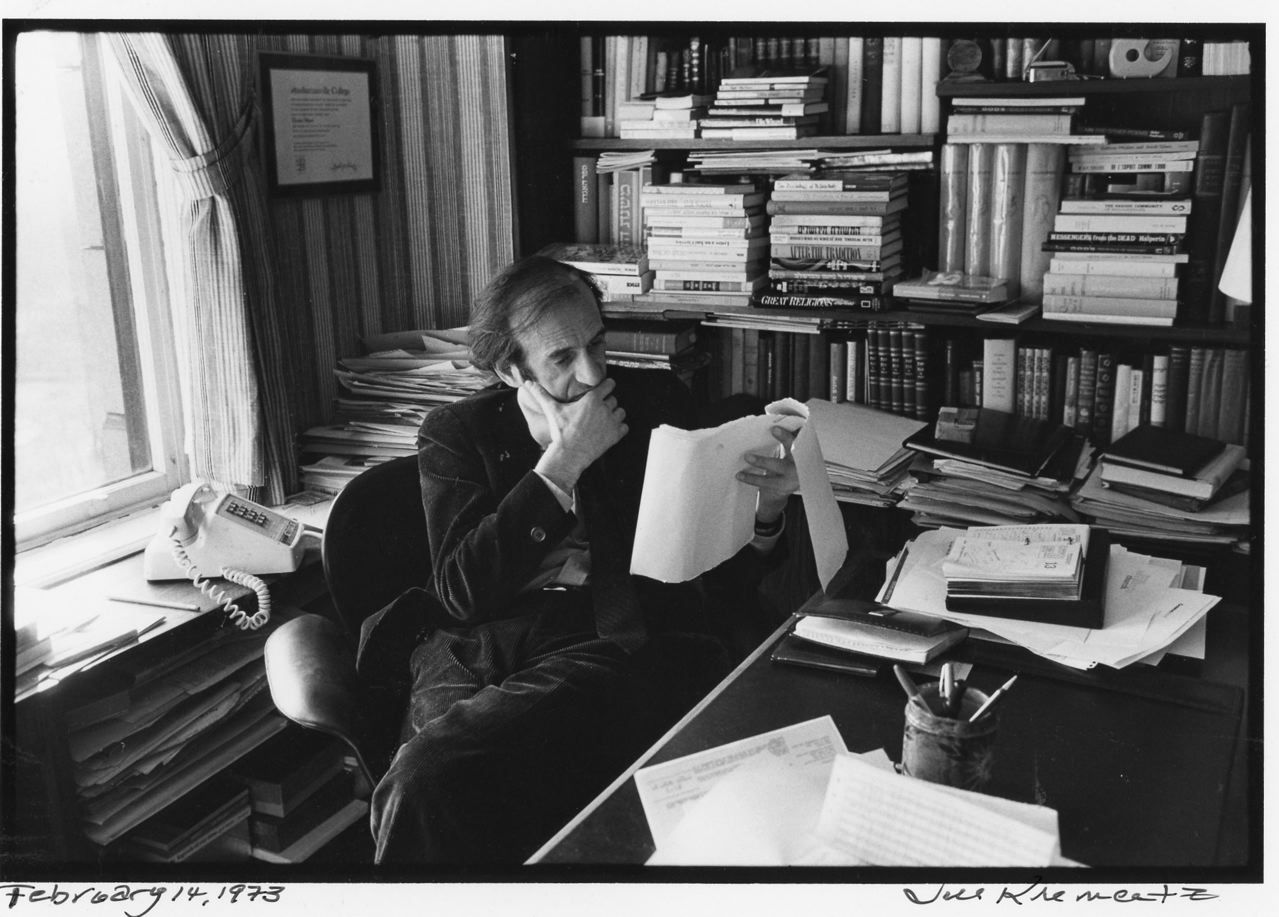

30 сентября писателю, журналисту, бывшему узнику Освенцима и Бухенвальда Эли Визелю исполнилось бы 90 лет.

Материал любезно предоставлен Tablet

Малоизвестная рукопись на иврите в корне меняет наше представление о светском святом человеческого страдания.

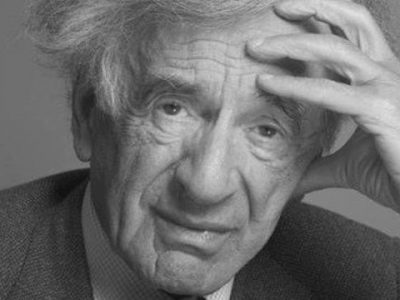

Кем же был Эли Визель? Правильно ли мы его воспринимали? Визель был знаменитым еврейским мыслителем. Больше знаменитостью, чем мыслителем. Он стал живой иконой — символом страдания, выживания, веры в ужасных условиях. Упоминание его имени в любом контексте немедленно придавало этому контексту значимость. Люди неосознанно, автоматически относились к нему с уважением и даже трепетом — из‑за его биографии, из‑за той трагической ауры, которая исходила от него. Он также служил щитом против болезненно острых воспоминаний, анестезирующим буфером, глушащим боль Холокоста, големом горя, сидящим бесконечную шиву вместо нас. Он заслужил это уважение к себе той ролью, которую играл в послевоенные десятилетия, когда еще не было на каждом углу мемориалов Холокоста, а в каждой школьной программе — блока уроков по Шоа. Визель тогда был персонифицированным музеем Холокоста, человеком, который в одиночку требовал от мира памяти и уважения ко всем жертвам — погибшим и выжившим.

Но потом он перестал так восприниматься. Казалось, что Эли Визель уже пережил момент своей подлинной значимости. Прошло то время, когда он был единственным публичным деятелем, призывающим помнить о Холокосте. Со временем все меньше людей обращали внимание на его стоическое спокойствие. Он вел себя совсем не как Симон Визенталь, который до самой своей смерти отдавал всего себя — с угрюмой беспощадностью — преследованию, поимке и наказанию нацистских коллаборантов, разыскивая их по всему миру, где бы они ни скрывались. Многим слишком спорной казалась идея, что евреи имеют право требовать справедливости, а не просто памяти.

И по прошествии времени мир почтил Эли Визеля Нобелевской премией мира, окрашенной чувством вины, и «очень специальным эпизодом» Книжного клуба Опры Уинфри. И больше не хотел о нем ничего слышать.

Между тем, осознание Холокоста и его изображение в литературе развивались дальше. Полемика по поводу смерти Примо Леви, к примеру, оказалась более бурной и злободневной, чем реакция на произведения Визеля, поскольку мысль Леви, более сложная, более загадочная, привлекала больше внимания и принесла Леви большую славу. Было ли это самоубийство — Леви, выживший узник Освенцима, перелез через перила и спрыгнул в лестничный колодец своего трехэтажного многоквартирного дома? Самоубийство, к которому привела его неутолимая, непроходящая печаль о человеке, которая красной нитью проходит через его книги о лагерях смерти, начиная с первого романа «Человек ли это?» (1947). Или же это был несчастный случай, трагическое падение с лестницы, раз непреднамеренное, то еще более трагическое, символ вселенской жестокости — разве Леви мало страдал в своей жизни?

Тем временем Визель плавно перемещался по еврейскому миру в своих черных костюмах, с мрачными дантовскими тенями под глазами, Человек в черном, Джонни Кэш лагерей смерти. Он совершал работу скорби за нас, и мы были ему благодарны за это: пока мы видели Визеля и окружающее его облако скорби, мы могли поставить галочку и идти дальше по своим делам.

Время от времени я видел его на различных еврейских мероприятиях. Последний раз — несколько лет назад, на заседании в Исследовательском институте идиша (YIVO), на котором Филип Рот неожиданно объявил о том, что перестает писать. Тогда же зашел разговор о Примо Леви, отчасти потому, что именно Рот обратил на Леви внимание еврейских интеллектуалов и Рот же занимал провокационную позицию в споре о Холокосте, о том, какую реакцию подобает демонстрировать евреям. Сколько еще времени можно оставаться в гневе и ярости? В такого рода внутренних дебатах Визель уже предпочитал не участвовать.

В тот вечер я вспомнил тот шок, который испытал в Еврейском университете в Иерусалиме, в кабинете Йегуды Бауэра, великого израильского историка Холокоста. Бауэр сказал что‑то настолько еретическое, что это перечеркнуло всю линию теодицеи, навязываемую посредственными американскими раввинами‑проповедниками, вся философия которых — если это вообще можно назвать философией — помещается в книге Гарольда Кушнера «Когда плохие вещи происходят с хорошими людьми». Чаще всего они прибегали к аргументации, которую Кушнер, по всей видимости, позаимствовал у Исраэля Гринберга, который в своем влиятельном эссе «Облако дыма, столб огня» писал о «боге в борьбе», не всемогущем боге, а таком, который нуждался в нас, в нашей помощи, в своей борьбе с мировым злом и бездействовал во время уничтожения евреев — потому что не мог ничего сделать. (В этом, как однажды признался мне Норман Майлер, состояла его главная идея, содержащаяся в его прозе и нехудожественных произведениях. Он вкладывает ее в уста всех своих главных героев — от вымышленного Сергиуса О’Шафнесси до реального Гарри Гилмора: Бог слаб и нуждается в нашей помощи, дабы сдерживать натиск дьявола. В этом же основание для целого литературного направления под названием «черный юмор».)

Как бы то ни было, Йегуда Бауэр не признавал такого приспособленчества. Что сказано во всех молитвах? Что Господь прострет свою мощную длань и спасет евреев. А не то, что Господь протянет свою слабую, дрожащую руку и помашет на прощание шести миллионам мертвецов.

Либо у вас Бог всезнающий и всемогущий, либо любящий, сказал мне Бауэр. Если это был Бог всемогущий, традиционный Бог из молитв, произносимых на пасхальном седере, который всегда вмешивался, чтобы спасти евреев, и если это был Бог всезнающий, который знал, что происходит с «его» народом, и ничего не сделал, дабы предотвратить уничтожение миллиона — или полутора миллионов? — еврейских детей, то этот Бог не был любящим Богом. «Это был Сатана», — сказал Бауэр. Если же, напротив, это был Бог любящий, но бессильный, недостаточно могущественный, чтобы спасти свой народ, то «это просто ничтожество». «Мне не нужен такой Бог», — сказал Бауэр, и презрение звенело в его голосе. «Просто ничтожество!» Несомненно, гнев и отвержение содержались в этом восклицании.

Но сейчас, спустя несколько десятилетий, кажется, что истек срок допустимости, оправданности подобного гнева, и в немалой степени благодаря Эли Визелю. Он дал нам возможность думать, что можно помириться с таким Богом, по‑прежнему произносить молитвы, не задумываясь слишком глубоко об их значении; он символически избавил нас от необходимости осмыслять этот конфликт с Богом, успокоил нашу ярость, позволил нам притвориться, что мы забыли ссору, и вернуться к почитанию ничтожества.

Но за два месяца до его смерти случилось нечто неожиданное. При загадочных обстоятельствах всплыл документ, 150‑страничная рукопись из архива Эли Визеля, которая заставила всех неравнодушных вздрогнуть и задаться вопросом: что же он на самом деле думал на протяжении всех этих лет, пока скорбел от нашего имени?

Есть ли у евреев по‑прежнему право гневаться по поводу Шоа? Неужели это такой странный вопрос? В конце концов, с тех пор прошло уже немало времени. Какая польза от этого гнева — ведь никакой, правда же? Нееврейский мир будет расстраиваться, что евреи не готовы забыть прошлое и двигаться дальше. Эти беспокойные евреи, вечно они навязывают всем свои проблемы. Что в вашем гневе такого особенного?

Задумайтесь на минутку о легитимности этого продолжающегося гнева, проведите мысленный эксперимент. Должна ли степень вашего гнева зависеть от числа жертв? Или же определяющим фактором должно быть наличие злого умысла у преступников, безумное стремление посеять боль и страдание и истребить целую группу чужих, — а не просто исполнение приказов?

И этому гневу, чем бы именно он ни был вызван, — должны ли бы позволить ему ослабеть и исчезнуть? Должен ли он вообще когда‑либо исчезнуть? И почему? Просто с течением времени? Или из‑за «перспективы» — из‑за появляющегося у человека с возрастом осознания того, что Холокост был лишь одним из эпизодов в бесконечном море ужаса в истории человечества? Является ли ужас еврейской истории каким‑то особенным? В 1960‑е вышел роман с такой дилеммой: может ли человек по‑прежнему сердиться на «Фольксваген» до такой степени, чтобы никогда больше не садиться за руль? Должно ли это чувство ярости когда‑либо ослабнуть? И в связи с чем? Не будет ли в этом оскорбления памяти миллионов жертв? Или же неослабный еврейский гнев уже выглядит слегка неприглядно и недостойно?

И насколько сильно мы должны гневаться при известиях о случаях современного антисемитизма, о погромах в Европе и тому подобном? Должны ли они занимать особое место в истории ненависти? Особенно в контексте изобилующей погромами истории евреев?

Не надоело ли нам уже реагировать на сообщения вроде того, что европейские евреи боятся выходить из дома в Рош а‑шана, чтобы отправиться на службу в синагогу?

Может ли человек генерировать достаточно гнева, чтобы хватило на каждое убийство еврея от ножа террориста?

Может быть, я «последний сердитый человек», если использовать название романа, вышедшего в 1960‑х?

Можно чувствовать себя фанатиком наподобие героя Рота из «Операции Шейлок», который называет себя Филипом Ротом и учит евреев в Израиле, что настоящее место для иудаизма отнюдь не обетованная земля, обещанная тем самым ничтожным Богом, который, как предупреждает этот герой, выполнит свое обещание, устроив второй Холокост (наиболее пророческий и полный отчаяния роман Рота).

И все же, как мы должны себя чувствовать? Все эти вопросы выглядят странными или вымученными. Не потому, я полагаю, что они глубоко иррациональны, но потому, что задавать их очень беспокойно. И сама тема еврейского гнева очень тревожная. Потому что есть негласное убеждение, что евреи спасутся от ярости неевреев, только есть будут вести себя тихо.

И вот Эли Визель, казалось бы, сумел усмирить этот гнев. Долгие годы он был образцом для подражания. Он скорбел, всегда скорбел, но скорбел тихо. (Да, правда, он возмущался положением евреев в России.) Но он не устраивал скандалов, он не вынуждал мир взглянуть в зеркало и увидеть в нем лицо убийцы. Насколько сильно мы должны гневаться, и как долго, и насколько нас это вообще должно касаться? Было ли спокойствие Визеля мудрой самозащитой, примирением с миром, который с легкостью может вновь начать уничтожать евреев?

Было ли его «хорошее поведение» результатом болезненной, но реалистичной оценки ситуации или же разновидностью отрицания Холокоста? И говоря об отрицании Холокоста: насколько нам следует быть оскорбленными, сердиться, возмущаться этим отрицанием, этой настойчиво неприятной риторикой?

Мне кажется, это все важные вопросы, которые редко задают и на которые нелегко ответить, пожалуй, даже невозможно ответить. Вероятно, в этом секрет успеха Эли Визеля, скрытая причина его практически всемирного признания: он создавал впечатление, будто нашел ответ на эти вопросы. Нашел достойный ответ.

Но я имею в виду не просто гнев на нацистских преступников, большинство которых давно мертвы, не просто гнев на весь мир, который в лучшем случае молчал, а в худшем — активно сотрудничал с убийцами. Прежде всего, я имею в виду гнев на Бога. На того Бога, которому евреи молятся и славят Его за то, что Он всегда защищает свой народ. И этот гнев всегда был в книгах Визеля, появляясь по меньшей мере спорадически, сполохами. Это мало кто замечал, и мы помним Эли Визеля не за это. Я думаю, потому, что мы просто не хотим, чтобы от нас снова требовали гнева. И думая о Визеле — а со временем о нем думали все меньше и меньше, — люди думали о другом. В своих мрачных и величественных черных костюмах он был символом смягчения и облагораживания Холокоста. Он говорил нам — не буквально, но оттого не менее ясно, — что это нормально — преодолеть это, оставить этот ужас позади, что так будет лучше для всех.

Всего за два месяца до смерти Визеля, 1 мая 2016 года, израильская газета Аарец опубликовала текст, намекающий на то, что сам‑то Визель, возможно, не верил собственному образу Мужа вечного страдания, который бродит по миру, окруженный облаком постхолокостной скорби. Бесспорно, были времена, когда нам был нужен такой Эли Визель, Эли Визель скорби. Когда мы были благодарны ему за то, что он сумел пристыдить мир и принудить его к показному раскаянию. Это было до того, как он получил Нобелевскую премию в 1986 году, а позже, в 2006‑м, высшую награду от Опры.

Если говорить серьезно, то да, снимались разные фильмы. Был спорный «Список Шиндлера» (герой‑христианин спасает евреев) и ужасный, «жизнеутверждающий» фильм «Жизнь прекрасна». Но Визель бродил мимо нас — истощенное олицетворение Холокоста, живой пример того, каково это — побывать в аду и вернуться, и еще все время размышлять об этом. Но не гневно размышлять, а смиренно. И никто не сомневался в его роли первосвященника постхолокостного благочестия. Наоми Зейдман, специалист по современной еврейской философии, написала об этом так: «Визель обрел аудиторию, которую хотел обрести. Но, как выясняется, лишь путем подавления потребности в гневе и мести, путем выдвижения на передний план молчаливого и печального еврея».

В результате, отмечает Зейдман, образ Визеля существенно повлиял на литературу о Холокосте: «множество комментаторов Визеля сосредоточивались на теме [молчания], посвящая бесчисленные книги экзистенциальным и теологическим умолчаниям в его романах, тому, что стали называть «границами репрезентации»».

Если ничто не сравнится с кошмаром лагерей смерти, лучше молчать о них. Это так и есть, поверьте мне. За те десять с лишним лет, пока я писал свою книгу «Объяснить Гитлера» о том, как послевоенные попытки «объяснить» по сути своей приуменьшали трагедию, я столкнулся со множеством академических рассуждений, сводящихся к тому, что евреи не смеют задавать вопрос «почему». Главным выразителем этого мнения был лжефилософ Клод Ланцман, чья претензии на глубокомыслие были совершенно неубедительны. Все написанное о Холокосте (кроме написанного им самим) не могло адекватно отразить весь безграничный ужас лагерей смерти. Все написанное о Холокосте (кроме написанного им самим) демонстрирует «границы репрезентации».

Так что да, смирение Визеля было признано и окружено ореолом святости, стало темой бесчисленных утомительных ханжеских заявлений. Вы встретите подобные примеры где угодно, в частности, в некрологе Визеля в New York Times. В середине почти трехстраничного текста мы встречаем следующее утверждение: «Он прошел ад Освенцима, но не утратил веры».

Нет! Нет, нет и еще раз нет! Это то, как Визеля привыкли использовать — как пример того, что можно примирить беспрекословную, покорную еврейскую религиозность с гневным осознанием молчания и бездействия Бога. Вы без труда найдете примеры утраты веры в «официальной» версии визелевской «Ночи». Нужно очень постараться, чтобы их не заметить. Но многие постарались, потому что замечать такое больно.

Зейдман и другие ученые, например, гарвардский профессор Рут Вайс, и критики — такие, как Рут Франклин, — провидчески настаивали на том, что должно быть гораздо больше, чем несколько мест, где мы можем увидеть другую «Ночь», другого Визеля — не Визеля смирения, а Визеля гнева. Того Визеля гнева мы расхотели слышать. Но именно этот гнев звучит в рукописи Визеля, опубликованной в газете «Аарец» за два месяца до его смерти.

Заголовок в первомайском выпуске газеты гласил: «Недавно обнаруженная версия главного романа Эли Визеля выносит Богу беспощадный обвинительный приговор».

Это крайне любопытная история. Ее рассказывает нам д‑р Йоэль Раппель, многолетний помощник, сотрудник и доверенное лицо Визеля, который несколько десятилетий работал с ним — помогал навести порядок в его знаменитом архиве, насчитывающем около миллиона различных бумаг и документов. В один прекрасный момент Раппель увидел на выставке в бостонской университетской библиотеке фотокопию текста — отрывка из визелевской «Ночи», которого он никогда раньше не читал. Так, по крайней мере, Раппель рассказал корреспонденту газеты «Аарец», и «Аарец» описывает эту историю следующим образом:

Визель знал Раппеля много лет, и в 2009 году он попросил его структурировать и дальше заниматься его архивом. У Раппеля — историка и бывшего сотрудника израильского радио, специализировавшегося на исследовании Земли Израиля, еврейского народа и иудаизма, ушло семь лет на то, чтобы завершить сложную работу по классификации всех документов и реорганизации архива Визеля. Из этих семи два с половиной года ушли на поиски утерянной рукописи романа «Ночь». Раппель загорелся идеей найти эту рукопись после того, как один документ на выставке в бостонской университетской библиотеке привлек его внимание. Это была фотокопия текста, написанного рукой Визеля на иврите, содержание которого напомнило ему «Ночь».

«У меня внутри зазвонил тревожный звоночек, — вспоминает Раппель. — Ведь Визель написал «Ночь» на французском [и идише], а Гури перевел роман на иврит, и я спрашивал себя: что здесь делает другая версия романа на иврите?» Раппель спросил об этом самого Визеля, и автор ответил: «Да, должно быть что‑то в этом роде, только я не знаю, где. Я буду рад, если вы сможете найти эту рукопись».

Действительно, надо признать, нелегко было уследить за всеми версиями «Ночи»: четыре разных языка: идиш, иврит, французский и английский, — и наверняка больше одной версии на каждом языке, в некоторых меняется порядок изложения, наконец, одни версии печатные, другие — рукописные. Это сбивает с толку.

Но как бы то ни было, Раппель понял, что не успокоится, пока не найдет целиком ту ивритскую рукопись, откуда был взят искомый фрагмент. Задача оказалась не из легких. «Пойди найди стостраничную рукопись среди миллиона других бумаг, которые все еще не организованы должным образом, как настоящий архив», — говорит Раппель. Он рассказывает, что просматривал по 500 страниц в день в поисках каких‑либо указаний на то, где следует искать пропавшую рукопись. Через два с половиной года, когда Раппель «уже совсем пал духом, но упрямо не отказывался от своих поисков», он вдруг обнаружил пачку бумаг на иврите среди других документов. Просмотрев эти бумаги, он понял, что нашел то, что искал.

Кто‑то может счесть эту историю — о поисках рукописи среди миллиона других документов и неожиданном успехе этого предприятия за два месяца до смерти автора — довольно странной. Но действительно, те отрывки, которые Раппель приводит из «утерянной» рукописи, соответствуют фрагментам из «официальной» версии «Ночи». Это те самые места, где Визель оставил следы обуревавшего его гнева. Разница — в степени и количестве. Те редкие вспышки ярости, которые можно заметить в «официальной» версии романа, в ивритской рукописи превращаются в неослабевающий и неумолимый гнев на Бога. И не только гнев на Бога за то, что тот позволил всему этому произойти, но и жажда мести немцам и полякам и даже евреям, последним за то, что не отнеслись с должной серьезностью к предостережениям о надвигающемся ужасе Холокоста. Это уже совсем не тот торжественный и молчаливо скорбящий Визель, которого мы помним по «Ночи».

Вы, наверно, помните сюжет «Ночи». Роман начинается с детства Визеля в городке Сигете Трансильвании в годы войны, до того как в 1944 году Гитлер, Гиммлер и Эйхман потребовали от адмирала Миклоша Хорти, венгерского диктатора, депортации «его» евреев в лагеря смерти.

По словам Визеля, старейшины еврейской общины Сигета, по всей видимости, полагались на Бога, доверяя его библейским обещаниям. С нами этого не случится; этого не случится вообще; война закончится раньше; мы должны покорно терпеть, пока они отнимают у нас наше имущество, наши дома, наши жизни, выгоняют нас из гетто и в вагонах для скота отправляют в ужасный путь до Освенцима. Да, конечно, что они могли сделать, сопротивление было обречено, и все же, зачем помогать врагу себя уничтожить?

Дальше в романе Визель описывает жизнь в Освенциме, прежде всего, опыт мальчика и его отца. Рассказ становится все страшнее и страшнее, а потом становится невообразимо, мучительно страшным. В конце концов, мальчик вынужден смотреть на то, как его отца забивают до смерти.

Для наших целей стоит посмотреть на один эпизод, сравнить то, как он излагается в «официальном» переводе, впервые опубликованном в 1960 году, и в «оригинале», как Раппель называет недавно найденную рукопись. Разницу уже отметили Рут Вайс и Рут Франклин. Вот цитаты из найденного визелевского текста, которые приводит Раппель:

Нет больше Бога в небесах и нет больше человека на земле.

Я бросил молиться и не говорил о Боге. Я гневался на него. Я говорил себе: он не заслуживает того, чтобы мы ему молились. Да и слышит ли он наши молитвы? Почему мы должны прославлять его? За что? За те страдания, которые он изливает на наши головы? За Освенцим и Биркенау? […] На этот раз мы не будем стоять как ответчики на суде перед божественным судией. На этот раз мы — судьи, а он — ответчик. Мы готовы. В нашем обвинительном акте множество документов. Это живые свидетельства, которые потрясут основы правосудия.

Здесь Эли Визель прокурор, обвиняющий военных преступников, а Бог сидит на скамье подсудимых. Это фрагмент из «особой, расширенной ивритской версии» «Ночи», по словам Раппеля. Эту версию Визель, даже не закончив ее, решил отложить, и она затерялась в архиве и несколько десятилетий провалялась там, ожидая, когда о ней вспомнят.

Но Визель не только хочет осудить и наказать Бога — он хочет мести. Из публикации в «Аарец»:

Архивная версия «Ночи» существенно отличается от опубликованного романа. В рукописи есть целые разделы, которых нет в книге, а также другие версии тех фрагментов, которые в книгу вошли.

Помимо резкой критики Бога архивная версия также содержит суровую критику в адрес многих евреев, которые поддались соблазну думать, будто ничего плохого с ними не случится. Визель осуждает тех представителей своего народа, которые закрывали глаза на происходящее и затыкали уши, и обвиняет их в том, что они готовили почву для нацистских преступлений. Он называет их «лжепророками».

Он пишет: «Неисправимые оптимисты […] не будет преувеличением сказать, что они помогли нации, запланировавшей геноцид, подготовить психологический фон для грядущей катастрофы. По сути, профессиональные оптимисты хотели облегчить настоящее, но тем самым они хоронили будущее. Почти наверняка, если бы мы знали хотя бы крупицу правды, мы бы сломали меч судьбы. Мы бы сожгли алтарь убийц. Мы бы бежали и спрятались в горах, у фермеров».

Визелю было что сказать и про еврейских лидеров в Палестине и во всем мире: «Мы в Европе не знали ничего, в то время как они в Земле Израиля, в Лондоне, в Нью‑Йорке — они знали. Мир молчал, и еврейский мир молчал. Почему он молчал? Почему он не счел необходимым сообщить нам о том, что происходит в Германии? Почему они нас не предупредили? Почему? Я обвиняю еврейский мир и его лидеров в том, что они не предупредили нас об ожидавшей нас участи, с тем чтобы мы искали пути к спасению».

Эти утверждения, несомненно, вызовут полемику, но не касаясь сейчас этого аспекта долгоиграющего спора, мы видим, что они меняют для нас образ самого Эли Визеля, который, как мы привыкли думать, примирился с лидерами еврейского мира. По сути, он простил их. Как печально. Я‑то думаю, что в конечном счете не было ничего — ничего, — что могло бы остановить гитлеровскую ярость и желание убить их всех.

Визель также подробно рассказывает о своих соседях‑венграх, которые с радостью взирали на депортацию евреев Сигета. «Все жители городка стояли у входов своих домов, лица их лучились счастьем — счастьем видеть несчастье своих вчерашних друзей, которые шли, шли и исчезали за горизонтом — и не на день или на два, а навсегда. Тогда я увидел истинное лицо венгра. […] Не будет преувеличением сказать, что венгры были более жестоки к нам, чем сами немцы. А немцы имели обыкновение евреев расстреливать».

Еще Визель говорит о жажде мести, которая возникла у него в 1945‑м. «В конце войны я отказался возвращаться в свой родной город, поскольку я не хотел больше видеть эти лица — свои подлинные лица, которые они показали в день изгнания, — пишет он. — Но в одном смысле я сожалею, что не вернулся домой, хотя бы на несколько дней, чтобы отомстить, чтобы наказать этих мастеров лицемерия, жителей моего города. Тогда это было бы возможно — отомстить!»

Поздний Визель никогда не брал назад эти суровые обвинения. Они бы вызвали «скандал», если бы мрачно торжественный Голем скорби решился бы разбить вдребезги стакан молчания.

Месть. Блестящий ученый и философ Берел Ланг однажды написал эссе, в котором объяснял, почему евреям не удалось «отомстить». Разумеется, тому были практические причины: учитывая процент евреев, оставшихся в Европе, этот план не выглядел вполне осуществимым. (Достоинство «Бесславных ублюдков» Квентина Тарантино в том, что он изобразил эту месть такой неправдоподобной фантазией.) Возможно, неутомимую охоту на нацистов Симона Визенталя можно рассматривать как месть. Хотя более подходящим словом для этого будет «правосудие», поскольку месть — это неожиданный удар, без всякого судебного процесса и юридической легитимации, в то время как Визенталь использовал сложные, трудоемкие юридические процедуры, разработанные Интерполом и другими международными полицейскими организациями, чтобы ловить и отдавать под суд военных преступников.

Ланг утверждает, что память — это форма мести. Месть — в гарантии того, что жуткие преступления Холокоста во всех их чудовищных подробностях никогда не будут забыты, а преступники и цивилизация, их породившая, будут обречены на вечный позор и поношение.

Я не уверен, что это та месть, которую требовал гнев Визеля, отраженный в ранней версии «Ночи». Наоми Зейдман утверждает, что Визель намеренно убрал тему мести из «официальной» версии романа, чтобы обеспечить ему более дружелюбную рецепцию у белых европейцев, чтобы не учинить скандал в приличном обществе. Она практически приписывает Визелю осознанную манипуляцию — он знал, что его книгу ждет гораздо больший успех, если он уберет из нее этот призыв к мести — неудобный, взрывоопасный. Человека, который жаждет мести, и Опра не пригласит на свое шоу.

Но у последовательного изменения, смягчения романа можно найти и другую причину — влияние переводчика, французского католика‑экзистенциалиста Франсуа Мориака. Самый яркий пример этого влияния — в истории повешенного мальчика, превращающей визелевский рассказ о нацистской жестокости в притчу о христианском выходе за пределы земного и божественной любви.

Я бы назвал это переосмысление, которому Мориак подверг историю о «повешенном мальчике», духовной узурпацией.

«Повешенный мальчик» появляется в четвертой главе книги. Эли с отцом в лагере, в рабочих бригадах, и их, как и прочих узников в их бригаде, заставляют смотреть на зверскую казнь через повешение. За какое‑то мелкое нарушение лагерного порядка вешают двух взрослых узников и мальчика. «Мальчика из Варшавы». Вот перевод Рут Вайс с идишского оригинала. Этот перевод я взял из книги Рут Франклин «Тысяча ночей».

Должны были повесить троих. Они встали на табуреты. Им на шеи накинули тяжелые петли. И на глазах у всех узников табуреты выбили у них из‑под ног, и они повисли в воздухе, петли душили их.

Оба взрослых были уже мертвы. Петли задушили их сразу. Они тут же испустили дух. Их раздувшиеся, вывалившиеся наружу языки были красны, как огонь. Только еврейский мальчик с мечтательными глазами [кого нам напоминает этот образ?] был еще жив. Его тело весило слишком мало, он был слишком легким. Петля пока не задушила его. Медленная смерть шла к нему тридцать пять минут. И мы видели, как он дрожал, качаясь на веревке, с высунутым изо рта красно‑синим раздувшимся языком, с молитвой на бело‑серых губах, молитвой к Богу, к ангелу смерти — пожалеть его и забрать его душу, спасти ее от мук смерти, и могильной пытки. Когда мы увидели его — повешенного еврейского ребенка, многие из нас не смогли, не захотели удержаться и вскричали: «Где же Бог?» И голос внутри меня хотел ответить: «Да вот же он, висит на виселице».

Это потрясающе радикальный пассаж. Медленная, мучительная смерть мальчика — это смерть Бога! Здесь мы слышим не голос Визеля‑экумениста, сделавшего возможным постхолокостное примирение с Богом и возобновление богослужения. Нет, здесь, хотите вы этого или нет, Бог мертв. Его Бог умер, его вера в Него умерла. Грубо, безжалостно казнена — повешена. Это буквализация послевоенного мема — «смерти Бога».

Немногим далее, описывая разговор в лагере на Рош а‑шана, еврейский Новый год, когда евреи молятся о том, чтобы быть записанными в книгу жизни, Визель заявляет о своем желании записать Бога в книгу смерти:

Десять тысяч заключенных собрались на торжественную службу — старосты блоков, капо, служители смерти.

— Благословите Вечного…

Голос раввина был едва слышен. Сначала мне показалось, что это ветер.

— Благословенно Имя Вечного!

Тысячи голосов повторяли благословение, склоняясь, как деревья во время бури.

Благословенно Имя Вечного!

За что, да за что же мне Его благословлять? Всё во мне протестовало. За то, что Он сжег во рвах тысячи детей? За то, что Он заставил работать шесть крематориев, днем и ночью, в праздники и в субботу? За то, что Он, Всемогущий, создал Освенцим, Биркенау, Буну и еще множество фабрик смерти?

(Перевод с франц. О. Боровой)

В этом отрывке содержится вся постхолокостная критика Бога. Он создал Аушвиц. Он заставил шесть крематориев работать днем и ночью. Он сжег во рвах тысячи детей. Он — это Бог. Бог — это Гитлер.

Но не такого Эли Визеля хотел видеть Франсуа Мориак. И поэтому он сделал две вещи.

Когда Визель, тогда — парижский журналист, пришел к Мориаку в конце 1950‑х со своей рукописью и попросил помочь с ее изданием, Мориак соблазнил его, предложил ему, как Мефистофель Фаусту, сделку с дьяволом. «Да, я переведу ваш роман, и опубликую его, и я гарантирую, что он не останется незамеченным — весь мир обратит на него внимание. Но за это я изменю его, ослаблю его, уменьшу его силу, превращу его в христианскую аллегорию, в изложение моей версии Бога». Не того Бога, которого Эли Визель изначально изображал как Гитлера, но Бога Мориака, который есть любовь. И Мориак даже не счел нужным скрывать этот обман от читателя.

Вот что он пишет в своем пятистраничном предисловии к роману:

А я, верующий в то, что Бог есть любовь, — что я мог ответить своему молодому собеседнику [Визелю], чьи глаза всё еще хранили выражение ангельской печали, возникшее когда‑то на лице повешенного ребенка? Что я сказал ему? Говорил ли я ему о том другом еврее, его распятом брате, который, быть может, был на него похож и чей Крест покорил мир?

(Перевод с франц. О. Боровой)

Ох уж этот «другой еврей»! Чья смерть придала смысл всей нашей жизни, ну да вы знаете это. Потому что «Бог есть любовь». Твой Бог, Мориак. Возможно, он и есть любовь. Только правда ли это, что крест Иисуса покорил мир? Если это так, отчего же произошел Холокост? Оттого что почему‑то было необходимо убить миллионы евреев, чтобы подтвердить христианскую теологию?

Боже мой, Франсуа. Mon dieu. Здесь ты сам признаешься в том, что воспользовался болью и страданием молодого Визеля и попытался обратить в свою веру скорбного молодого человека, уверенного в том, что его предал бог его предков. Обратить в веру в собственного Бога, ничуть не менее бесчувственного, в Иисуса — «бога любви», которого ничуть не смутило убийство миллиона — или полутора миллионов? — детей, за которым он наблюдал с сатанинским хладнокровием.

Сказал ли я ему, что то, что стало камнем преткновения для его отца [отца Визеля], стало краеугольным камнем для веры моего?

Ну конечно, я уверен, ты так и сделал, вероломный, лживый софист. Ты все обратил себе на пользу, превратил весь роман и весь Холокост в оправдание своей веры, не так ли? Холокост неплохо послужил тебе: все эти миллионы евреев погибли, чтобы вдохнуть новую жизнь в твое христианство.

А дальше Мориак прибегает к теодицее, к которой прибегают все подобные ему шарлатаны, включая многих современных раввинов, пытающихся придумать извинения для поразительной толерантности их Бога к мировому злу:

[Сказал ли я ему,] что для меня связь между крестом и человеческим страданием и есть ключ к той непроницаемой тайне, которая погубила его детскую веру? […] Всё благодать.

(Перевод с франц. О. Боровой)

Что сказать, покорно благодарю, французик. Да, конечно же, винить некого, даже Бога не надо винить. Сплошная «непроницаемая тайна», столб пыли, за которым виновные шарлатаны прячут свой позор.

И тем не менее, именно эта лживая софистика Мориака привела к универсализации, христианизации страданий Эли Визеля. К преобразованию еврейской крови в новые жизненные соки для мифа о христианском избавлении. Именно она сделала из Визеля пригодного героя для «Книжного клуба» Опры. Превратила его в мужскую копию Анны Франк.

Мориаковский Визель предложил нам Холокост, удобный для каждого. Евреи оказались Иисусом, страдающим за все человечество. Мы, конечно, благодарны им за это, но еще более мы благодарны Иисусу. Мориак крадет у Эли Визеля его источник скорби и воздает благодарность «другому еврею» — Иисусу. И это работает. Полвека Визель сохранял предисловие Мориака в новых изданиях своей книги. Оно и поныне там. Он ценил эту идею Мориака о том, что Холокост — источник духовного возрождения не только для евреев, но и для всех и каждого. Иисус спасет вас. Переступите через свое прошлое, евреи, переступите через себя, следуйте за своим «распятым братом».

Я уже раскаиваюсь в том, что упомянул здесь Анну Франк. Бедная Анна, невинная, нечаянная жертва синдрома, жертва парадигмы, в которую вписывают погибших в лагерях смерти и выживших в них. Это синдром чудовищной страсти к нормализации: возьмем историю невинной жертвы Холокоста и увидим в ней вдохновение, превратим ее в дань благодарности Богу и человеческой природе, вместо того чтобы осудить ее как пример их преступности — и Бога, и человека. Еще одна духовная узурпация, предпринятая с тем, чтобы, не дай бог, не потревожить христианский мир, не упрекнуть христианскую цивилизацию в ее преступлении. Зачем гневаться и мстить — давайте искать вдохновение!

Случай Анны Франк — такой же образцово‑показательный, как случай Эли Визеля. Разница, конечно, в том, что Визель не погиб в концлагере и сам стал примером для раввинов и прочих «мыслителей», которые хотят сохранить хорошие отношения с миром и в то же время успокоить сомнения своих прихожан (ну и не потерять свою работу, разумеется). И не хотят превращать смерть шести миллионов в камень преткновения, в препятствие к вере.

Ах нет, конечно, говорят нам, случай Анны Франк, ее дневник говорят нам ровно обратное. По сути, весь дневник Анны Франк свели к одному‑единственному абзацу, в подлинности которого, к тому же, приходится сомневаться. Этот абзац Анна написала, прячась в «убежище», пока эсэсовцы рыскали по Амстердаму в поисках евреев:

Сложно жить во времена, подобные нашим: возникают идеалы, сокровенные мечты, надежды, и тут же жестокая реальность уничтожает их. Удивительно, что я еще не разочаровалась во всех своих идеалах, они сейчас кажутся таким абсурдными и далекими от действительности. И все же я по‑прежнему придерживаюсь их, потому что несмотря ни на что продолжаю верить, что люди по‑настоящему добры в сердце своем.

Но нельзя быть уверенным, что девочка сама написала эту сентиментальную банальщину. Некоторые считают, что эти строки вписал впоследствии ее отец, с тем чтобы сделать дневник дочери более мирным и приятным для читателя, смягчить суровое обличение амстердамцев, немцев и, по сути, всех европейцев, которые так или иначе были причастны к ее смерти. Ведь вскоре после того, как Анна написала (если мы думаем, что она сама это написала) этот жизнеутверждающий абзац, ее убежище было найдено — их выдали соседи, которые ненавидели евреев и были счастливы услужить убийцам, работающим на Гитлера. Все они, конечно же, были «по‑настоящему добры в сердце своем». Анну депортировали в Берген‑Бельзен, где она и умерла от тифа или же ее убила добросердечная лагерная охрана.

И тем не менее «сухой остаток» от дневника Анны Франк, то, что обеспечило ему место в школьных программах, в экспозициях музеев Холокоста и сборниках вдохновляющих изречений, это именно эта строка про «добрых в сердце», ведь она соответствует тому, что люди хотят про себя думать. То самое самоутешение, которое предлагал и Эли Визель.

Синтия Озик, пожалуй, величайший еврейский писатель нашего времени, явно устала смотреть, как эту банальную фальшивку выдают за вдохновляющую истину, и в 1997 году отреагировала недвусмысленной отповедью в «Нью‑Йоркере», о которой один из критиков отозвался так:

В своем яростном осуждении индустрии Анны Франк Синтия Озик пишет, что весь этот рассказ был «выхолощен, искажен, перекроен, испорчен; над ним надругались, превратили его в ребяческий лепет, а затем и в китч, американизировали, упростили, обслюнявили, фальсифицировали и, по сути, бесцеремонно и высокомерно отринули».

Озик — это тот самый еврейский ангел, которой Эли Визель хотел утешить.

Но это еще не конец истории.

Я захотел проверить рассказанную в «Аарец» историю о том, как «всплыла» ивритская версия «Ночи», и обратился к архивисту из Бостонской университетской библиотеки, который занимается хранящимися в этой библиотеке визелевскими бумагами. Он подтвердил суть рассказа Раппеля, но в некоторых деталях его рассказ об «утерянном» фрагменте отличался, и это меня удивило и смутило. Посмотрим, сможете ли вы уследить за всем этим невероятным количеством рукописей на четырех языках, которые он упоминает в своем письме, написанном незадолго до смерти Визеля:

Уважаемый господин Розенбаум,

Благодарю Вас за обращение ко мне по поводу того, что рассказал доктор Раппель [в «Аарец»]. Я постараюсь разъяснить Вам все, что смогу, но боюсь, что в точности эту историю не знает никто, даже сам профессор Визель…

В 1956 году Визель издал в Буэнос‑Айресе, на идише, книгу «И мир молчал» (Ун ди велт хот гешвигн); это была его первая попытка рассказать свою историю Холокоста (у нас есть редкий экземпляр этой книги; впоследствии этот текст публиковался с продолжением в идишской газете «Форвертс» — с 15 апреля по 6 июля 1965 года). Согласно воспоминаниям самого Визеля, он написал эту книгу во время командировки в Бразилию от «Йедиот ахронот». И здесь в истории уже появляется некоторая путаница. Визель пишет, что первоначальная идишская рукопись занимала 862 листа; он передал ее одному актеру, который отправлялся куда‑то с издателем Марком Турковым, надеясь, что тот покажет рукопись Туркову. В результате эта рукопись к Визелю так и не вернулась и, вероятно, была утеряна. Но при этом текст был существенно сокращен (остается непонятным, кем сокращен), и в печатной версии состоял лишь из 254 страниц.

В 1955 году Визель перевел «Ун ди велт хот гешвигн» с французского на идиш [я думаю, это опечатка, он имел в виду: с идиша на французский], заодно внеся некоторые изменения в текст. Франсуа Мориак, в 1954 году подтолкнувший Визеля к тому, чтобы изложить свои воспоминания на французском, отнес эту новую французскую рукопись к своему издателю, который отверг ее, сказав, что эта книга не будет продаваться. Мориак, уже обещавший написать предисловие к книге и продвигать ее, отнес рукопись Жерому Линдону, который издал ее в 1958 году, существенно сократив объем текста и попросив Визеля поменять название. Написанный самим Визелем ивритский текст «Ночи» — это перевод с французского этой окончательной, опубликованной версии. Сам этот ивритский перевод никогда не публиковался. В 1958 году в «Йедиот сфарим» вышел другой ивритский перевод французской «Ночи». Почему никогда не использовался авторский перевод на иврит, мне неизвестно.

Я предполагаю, что доктор Раппель имеет в виду «Ун ди велт хот гешвигн», когда пишет о более гневной, более обличительной книге, чем известная нам «Ночь». Другие ученые, читавшие идишский роман, также отмечали это его отличие от французского текста, например, Наоми Зейдман в своей статье «Скандал еврейского гнева» в журнале «Еврейские социальные исследования» (Jewish Social Studies) за 1996 год. Тот ивритский текст «Ночи», который хранится в нашей библиотеке, это авторский перевод короткой, французской версии романа, а не более длинного идишского «Ун ди велт хот гешвигн».

Слава богу, что у нас есть такие внимательные, скрупулезные архивисты. Но есть какое‑то безумие, не правда ли, в этом борхесовском множестве версий одного романа на четырех языках — идише, иврите, французском, английском? И это волшебное появление ранней версии «Ночи», а которая и не «Ночь» вовсе, а совсем другая книга — «И мир молчал».

Можно сказать, книга, которая молчала, молчала шесть десятилетий вплоть до самой смерти автора, когда о ней вдруг написали в крупнейшей израильской газете.

Следует ли в этом видеть подлинное, окончательное завещание автора? Откровенную, неприкрытую правду о том гневе, который он подавлял на протяжении всей своей жизни? Воззвание из могилы с просьбой не считать его более покорным служителей жестокого божества, поджегшего печи крематориев?

Кем же тогда был Эли Визель? И какие уроки должны мы извлечь из того, что хранилось в тайной комнате его ума и сердца?

Как он совмещал гнев и скорбь, ярость и смирение? Каковы были его подлинные чувства, и ощущал ли он ответственность, понимая, что его позиция воспринимается как образец для других выживших жертв Холокоста?

Чем он был обязан живым и мертвым? Чем обязаны мы? Слишком быстро примирившись и тактично боясь оскорбить христиан, не оскорбляем ли мы тем самым память погибших евреев?

Есть ли какое‑то уравнение скорби, гнева и стремления к примирению, которое он должен был решить, поскольку видел обе стороны? Нес ли он ответственность за нахождение единственного правильного решения, которое бы не оскорбляло память погибших и в то же время устраивало тех, кто сквозь мрак скорби и горечь воспоминаний пытался вернуться к Богу, которого раньше почитал? Или же этот путь закрыт навсегда? Как примирить жажду мести и стремление к справедливости с желанием вернуться к «нормальной» жизни и перестать убегать от Гитлера?

Я думаю, единого ответа нет. В разные периоды нам был нужен разный Эли Визель.

Лучше всего ему удался молчаливый Эли Визель, Эли Визель примирения, хотя, возможно, иногда, а особенно сейчас, в свете роста нового антисемитизма, мы больше нуждаемся в Эли Визеле гнева и мести.

Наоми Зейдман предлагает провести жуткий мысленный эксперимент, чтобы представить последствия Выбора Визеля. Она цитирует открытое письмо Визеля «К молодому палестинскому арабу», где он «сравнивает еврейскую реакцию на преследования с палестинской»:

Мы [выжившие в Холокосте] непрестанно вспоминали о своих страданиях только с тем, чтобы напомнить людям о необходимости быть человечными, а не о праве наказывать. От имени всех погибших мы искали примирения — не возмездия. По правде говоря, отсутствие жажды возмездия у нас, выживших, требует объяснения. Зачем отрицать? Многие жертвы Холокоста перед смертью наказывали тем, у кого были шансы выжить, отомстить за их смерть. […] И тем не менее, за редчайшими исключениями, выжившие пересилили себя и не воспользовались своим мандатом на месть.

«Есть что‑то лицемерное, — пишет Зейдман, — в этом утверждении Визеля о том, что пересилили и не воспользовались. Это пересиливание, в конце концов, для Визеля стало пропуском в нееврейскую литературу».

Зейдман, конечно, сурова к Визелю, описывая его выбор как сделку, как приспособленчество, обусловленный собственной выгодой отказ от священной миссии. И все же она изображает тот невозможный выбор, с которым рано или поздно столкнулись все постхолокостные евреи. Выбор, который стоял перед Эли Визелем каждую минуту его жизни. Перед обоими Визелями.

Я сам столкнулся с этим выбором в ту минуту, когда прочитал о теракте в Нетании, о резне, давшей начало второй интифаде, об убийстве дюжины еврейских детей в 2002‑м. Я понял, что теперь никогда не смогу успокоиться, не смогу подавить эту ярость. И чем больше я размышлял об этом, тем яснее осознавал, что никогда больше я не смогу восхвалять или молиться этому Богу, который обрек еврейский народ на бесконечные зверства, что мне более недоступно благословенное визелевское смирение. Теперь мне всегда будет нужен другой Визель — Визель гнева.

Вы можете спросить, почему именно Нетания? Что особенного было именно в этом теракте? Ничего особенного. Я думаю, дело в кумулятивном эффекте — я, наконец, почувствовал неспособность мира, неспособность евреев выразить гнев, адекватный совершенному злодейству. Почувствовал, что происходит скрытая нормализация убийства евреев, начинались все эти лозунги вроде «Евреи — подлинные нацисты сегодня» или «Дженин, геноцид». Нормализация. Я помню, я говорил об этом с еврейскими учеными, с Алвином Розенфельдом и Вальтером Райхом, и оба они считали, что нормализация деструктивна.

Я нашел для себя некоторое утешение, прочитав фразу, написанную некогда Бенджамином Дизраэли и процитированную поразительно эрудированным Адамом Киршем. Дизраэли писал, что не может сделать выбор «между еврейской верой и еврейской солидарностью». Так вот, я понял, что я‑то могу сделать такой выбор и выбираю второе.

Какая польза может быть нам от этой возрожденной ярости? У меня нет хорошего ответа на этот вопрос. Но я уверен, что молчание перед лицом зверств, принятие, смирение — это плохой ответ.

Зейдман продолжает: «В обмен на переработку текста в пацифистском духе Мориак предложил Визелю огромный авторитет — моральный и литературный». «Достоинство страдания».

Стоило ли это того? — спрашивает Зейдман. Этот вопрос Визель наверняка задавал себе сам.

Этот вопрос и для нас сегодня.

(Опубликовано в №304, август 2017)

Мой отец Эли Визель

Главное достоинство скрывалось в его душе