Разнообразие еврейской мысли на примере 18 классических текстов

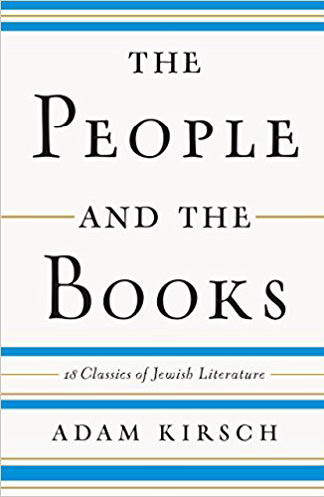

Книга Адама Кирша «Народ и его книги» охватывает более чем 2500‑летнюю историю исключительно разностороннего еврейского культурного творчества — героическое дело. Напрашивается сравнение с недавней книгой Саймона Шамы «Рассказ евреев», хотя объяснительные стратегии у этих авторов радикально различаются. Шама — выдающийся историк, специалист по европейской истории начиная с XVII века. Кирш — тонкий литературный критик, работающий с текстами самого широкого спектра. Оба автора в своих книгах собирались охватить огромный материал и блистательно справились с этой задачей. Я нашел лишь несколько незначительных огрехов у Шамы, а у Кирша не нашел ни одного, хотя специалисты в тех многочисленных областях, которые он затрагивает, смогут, наверно, если захотят, к чему‑нибудь придраться. Шама с его склонностью к романическому повествованию пишет единую историю и подчеркивает связи и преемственность; Кирш следует за письменным словом и предлагает подробные очерки о ключевых текстах в еврейской словесности от Второзакония до Шолом‑Алейхема, отражающих разнообразие еврейского исторического опыта. В его изложении евреи — это не народ Книги, а народ, демонстрирующий динамичные отношения со множеством очень разных книг

.

Эта книга, прежде всего, пример того, что французы называют haute vulgarisation, то есть «высокая» популяризация. Кирш обсуждает тексты, написанные на иврите, арамейском, греческом, арабском, латыни, немецком и идише, не зная ни одного из этих языков, но искусно справляясь с помощью переводов. Возможно, по этой причине он чувствует особую симпатию к Филону Александрийскому, философу и экзегету, писавшему на греческом в начале I века нашей эры. По‑видимому, Филон практически не знал иврита, пользуясь переводом Библии на греческий, но, как считает Кирш, «он не чувствовал, что упускает что‑то важное. Напротив, он полагал, что Септуагинта столь же богодухновенна, сколь и древнееврейский оригинал».

То, что проект Кирша преследует преимущественно просветительские цели, видно по тому, что, собственно, он сообщает про каждую книгу. Каждый очерк содержит краткий пересказ содержания и пояснительные комментарии, а также некоторое внимание уделяется историческому фону написания книги. Большинству читателей многие авторы, которых упоминает Кирш, будут неизвестны или известны только по имени: это Филон Александрийский, Иосиф Флавий, Биньямин Тудельский, Глюкель из Гамельна, Соломон Маймон, рабби Нахман Брацлавский. Читатели, знакомые с какой‑нибудь из обсуждаемых Киршем книг не понаслышке, например читавшие «Тевье‑молочника» Шолом‑Алейхема, обнаружат здесь точный синопсис и корректные пояснения, но никаких особых откровений. Ибо цель Кирша не в том, чтобы сказать что‑то новое, а в том, чтобы показать широкому и, разумеется, неискушенному читателю удивительное разнообразие направлений еврейской культуры на протяжении столетий.

Эти столь разные тексты демонстрируют нам, что евреи — это не что‑то одно, что евреи очень разные. Тут идет речь о Филоне, который был убежден, что способен примирить греческую философию с Библией; об Иосифе, еврейском военачальнике, участнике восстания против Рима, перешедшем на сторону римлян и написавшем на греческом две истории евреев, исполненных гордости за свой народ; о Спинозе, исключенном из еврейской общины Амстердама и ставшем, пожалуй, новым в истории явлением — первым секулярным евреем; о хасидском цадике рабби Нахмане из Брацлава, который умел совмещать мистический символизм «Зоара» с очарованием европейских народных сказок.

Так что монография «Народ и его книги» никоим образом не задумывалась как новаторское научное исследование. Скорее, ее задача — воскресить в памяти на примере конкретных 18 текстов различные направления, которые принимала еврейская мысль по мере того как евреи пытались примирить противоречия, возникающие между откровением и рациональным подходом, боролись с трудностями жизни в той или иной диаспоре, справлялись с еврейской политикой и принимали вызовы Нового времени. Не оригинальность, а полезность и компактность — вот основные достоинства этой книги. Временами жалеешь, что Кирш, в других случаях проницательный и язвительный критик, не уделил больше внимания критическому анализу выбранных им авторов, как, например, в главе об Йеуде Галеви, где он мимоходом критикует философские доводы Галеви в пользу иудаизма, но ничего не говорит о возмутительности его теологического расизма.

Как бы то ни было, содержание книг изложено живо и доходчиво, и, вероятно, этот пересказ будет полезен даже тем, кто никогда не прочтет сами книги. Вот, например, что Кирш пишет о символизме в «Зоаре»: «Небывалое изобилие символов создает в “Зоаре” ощущение переливающегося через край, хаотичного созидания. В “Зоаре” все связано с чем‑то еще. Огласовки ивритских букв, то, как язычок пламени облизывает полено, цвета радуги, форма человеческого тела, сексуальный акт, реки и родники, семена с их ядрышками и скорлупками, даже волоски в бороде — все в мире существует для того, чтобы приоткрыть нам эзотерическую истину о природе Б‑га».

Читатель, возможно, никогда не соберется погрузиться в загадочный текст «Зоара», даже с помощью замечательного нового перевода и комментария Дэниела Матта, но благодаря Киршу он будет представлять себе, что такое «Зоар» и почему он обладает такой притягательностью для многих поколений евреев.

Талант Кирша проявляется также в его умении противопоставлять или сравнивать своих таких разных авторов, к примеру, когда он объясняет различия между Маймонидом и Йеудой Галеви, двумя средневековыми мыслителями, почти современниками, или когда говорит о связи между Спинозой и Маймонидом (чье наследие было Спинозе хорошо известно): «Оказывается, что полностью имманентный Б‑г Спинозы имеет много общего с полностью трансцендентным Б‑гом Маймонида. Ни тот, ни другой не могут выслушивать молитвы, вмешиваться в человеческие дела или испытывать какие‑либо чувства. К обоим можно приблизиться исключительно интеллектуальным путем».

Как и Саймон Шама, Кирш любит подмечать исторические детали, проливающие новый свет на его темы. К примеру, он пишет, что Теодор Герцль весной 1895 года, когда разрабатывал в Вене свою сионистскую доктрину, также часто хаживал в Венскую оперу слушать Вагнера. «Таким образом ведущий музыкант‑антисемит XIX века создал саундтрек для рождения современного сионизма». Это не просто брошенное невзначай замечание — дальше Кирш показывает, что Герцль был плотью от плоти германофонского европейского мышления, когда разрабатывал основы сионизма, и в романе «Старая новая земля», который он затем написал, утопическое сионистское государство предстает своего рода европейским аванпостом на палестинской земле, где просвещенные идеи современности будут воплощаться в жизнь на немецком языке.

Если между 18 авторами, избранными Киршем, есть что‑то общее, то это, как он отмечает в конце, то, что все они, хотя и с разных точек зрения, ставят вопрос об историческом и культурном предназначении евреев. Так, рассказы Шолом‑Алейхема о Тевье‑молочнике удачно закругляют всю панораму, потому что они «задают рамки для наших размышлений о Б‑ге и провидении, народе и государстве, ассимиляции и избранности, Катастрофе и избавлении».

И, как Кирш утверждает далее, новых вопросов не существует — только по‑новому сформулированные старые. И его поучительный тур по двум с половиной тысячелетиям еврейской литературы щедро иллюстрирует этот тезис.

Стоя на одной ноге

Советы на тему света