Ушел из жизни Даниэль Клугер, писатель, переводчик и бард, автор журнала «Лехаим». В память о Даниэле Клугере мы публикуем серию его статей, выходивших в разные годы на страницах нашего журнала.

Читатели, рожденные в СССР, хорошо знали, что такое «фига в кармане», что такое «читать между строк», что такое «эзопов язык». Писатели, рожденные в СССР, так же хорошо владели всеми этими понятиями. Между читателями и писателями существовал негласный союз, неписаный договор. «Мы, писатели, не всегда все рассказываем открытым текстом, но мы верим, что вы, читатели, все поймете правильно». Это одна из высоких договаривающихся сторон. Другая же: «Мы, читатели, не настаиваем, чтобы вы, писатели, называли вещи своими именами, мы согласны и умеем читать между строк». «Фига в кармане» играла в данном случае роль невидимой, симпатической печати, скреплявшей договор. Заговорщические взаимные подмигивания писателей и читателей напоминали нервный тик.

Долгое время мне казалось, что этот самый «эзопов язык» возник именно в СССР. Я был уверен, что расширение использования иносказаний, необходимых для того, чтобы избежать неприятностей со стороны государства, имевшего дурацкую привычку обижаться на правду обо всем, шло рука об руку с окостенением советского общества.

Нет, конечно, была в русской литературе традиция — в качестве сатиры на общество изображать вымышленные страны: Осип Сенковский отправил своего барона Брамбеуса в ученое путешествие на остров Медвежий; Вильгельм Кюхельбекер повествовал о Земле Безглавцев; Фаддей Булгарин так и вовсе отправил Митрофанушку Простакова на Луну. Но тут речь не шла о сокрытии истинного замысла, напротив: заведомо абсурдные, абстрактные страны и планеты, самая что ни на есть небывальщина — все это не прятало, а обнажало сатирический прием.

Разумеется, чаще всего использовали «эзопов язык» советские фантасты послевоенного поколения. До войны иносказания могли, во‑первых, не только не помочь выходу произведения в свет, но и обрушить на автора серьезные репрессии. А во‑вторых, писателей еще не выдрессировали, во всяком случае не всех. Пильняку или Булгакову, Бабелю или Веселому не приходило в голову, что отношение свое к современной им советской жизни следует маскировать.

Откровенность на пользу писателям, увы, не пошла.

После войны, после процесса Юлия Даниэля и Андрея Синявского, после гонений на писателей за книги (особенно за книги, напечатанные в иностранных издательствах) ситуация изменилась окончательно.

Иван Ефремов, чтобы показать в романе «Час Быка» весь ужас казарменного коммунизма, отправляет героев на другую планету. Иллюстраторы «Часа Быка», дабы пустить искателей из цензуры по ложному следу, изображают инопланетян явными китайцами. Ефремов, поддерживая ту же идею, подсовывает цензорам еще одну «красную селедку» , бросая несколько замечаний о маоистском «муравьином лжесоциализме». Дескать, в далеком прошлом (читай: в ХХ веке) имел место «в некоторых социалистических странах Азии». Какой СССР, что вы, в самом деле…

Павел Багряк для своих фантастических детективов придумал несуществующую страну западного типа со всеми атрибутами буржуазного общества, которое, тем не менее, поражено болезнями, прекрасно знакомыми соотечественникам автора: телефонное право, взяточничество, отсутствие свободы слова. Но, тем не менее, борется со всеми этими общественными болячками вполне «зарубежный» комиссар Гарт, а вовсе не какой‑нибудь инспектор МУРа Стас Тихонов. Так спокойнее, и цензура умиротворенно улыбается и даже мурлычет.

У Аркадия и Бориса Стругацких марсиане собирали желудочный сок в стране, которая тоже не существовала в природе, а жители страны, герои книги, почему‑то носили древнегреческие имена. Да и страна, хотя и похожа чем‑то на Советский Союз, но ведь сказано же: «черные рубашки», во время войны была на стороне Гитлера… Явный фашизм (и неявный коммунизм) те же Стругацкие разоблачали в королевстве Арканар, которое опять‑таки находилось на другой планете. Репрессии? Но это же средневековье, да еще и чужое! Преследование интеллигенции? Полно, тут ведь речь о старинных книгочеях, которых тупые феодалы пытаются извести под корень, не ведая, что творят. Ну, да, похоже на ситуацию в Третьем рейхе, так ведь все знают: нацизм есть новое средневековье, в которое едва не канула Европа. А мы, СССР, как раз и спасли от этого мир! Ну, да, придворные знахари‑отравители, дело врачей… Нет, и это сходство вам, товарищи цензоры, привиделось. А читатели понимающе усмехались, и нервный тик становился сильнее и заметнее.

У писателей поплоше и выходило поплоше, то есть грубее и примитивнее. Действие «научно‑фантастических повестей‑памфлетов» (ставлю в кавычки, потому как уж больно низок уровень этих жанровых поделок) Александра Винника разворачивалось в стране под прозрачным названием Бизнесония, а единственной НФ‑повести Абрама Кнопова «Проданная Луна» — в какой‑то невнятной Альберии. Насчет Альберии ничего не скажу, но вот Бизнесония — какие тут могут быть «фиги в кармане», можно и не искать даже, название капиталистическое. Не Коммуниздия же, слава богу! Но интересно, что и тут ухитрялись вылезти странные вещи — как, например, осуждаемая в вымышленном (чужом! не нашем!) государстве любовь местного гражданина к иностранке. Ай‑я‑яй, такой прокол! Это ведь не в США преследовали за интимную связь с иностранцами, а совсем в другой стране, которая «одна шестая суши»! Да и в невнятной Альберии вдруг возникает научный труд некоего сенатора под названием «Теория затухания классовой борьбы». Сдается мне, сенатор этот заседал в Кремле, а работа рассказывала не о затухании, а напротив того, об обострении классовой борьбы. Но вот как‑то прокатило. Может, потому что написано было из рук вон плохо.

Но и у настоящих мастеров прокатывало. Главное — акценты правильно расставить. А тут, на первый взгляд, полный порядок. Чужаки с чужих планет и государств — у них сколько угодно неправильного и осуждаемого в жизни и обществе. Земляне же и у Ефремова, и у Стругацких пришли из коммунистического (какого же еще?) будущего. И тут уже, в отличие от книг Сенковского, Булгарина, Салтыкова‑Щедрина — а даже и Пушкина (помните «Историю села Горюхина?»), — речь шла не об обнажении приема, не о заточке острия сатирического обличения, а именно о сокрытии истинной позиции авторов, иной раз успешной, иной раз не очень. Ведь цензура тоже вовсе не была слепой и время от времени нащупывала в писательских карманах «фиги», да и между строк умела читать — ведь не с другой планеты прилетела, тем же обществом порождена и вскормлена.

Когда маскировка оказывалась слишком прозрачной, тонкой и рвалась под пристальным взглядом василисков‑цензоров, книги изымались из библиотек, писателям устраивали головомойку на страницах официозной печати и т. д. Но, в принципе, на произведения, действие которых происходило в вымышленных странах (а даже и в реальных, но далеких, в каких‑нибудь там городах Желтого дьявола), цензоры смотрели сквозь пальцы.

Правда, в какой‑то момент цензоры спохватились. И книги, выходившие под грифом «научная фантастика» (или готовившиеся к изданию), начали проверяться чуть ли не под микроскопом. Каждый случайный намек на современность, злободневность немедленно вымарывался, а то и вел к запрету книги — и порче анкеты писателя.

Так вот, долгое время я пребывал в уверенности, что вся эта метода, к которой охотно прибегали советские писатели‑фантасты, все эти иносказания, намеки разной степени прозрачности и тонкости в советской же системе и родились.

А оказалось — нет. Первый и очень яркий прецедент вынужденного изменения места действия и национальной принадлежности героев (по политическим мотивам) случился вовсе не в Советском Союзе и вообще не в XX столетии, а в XIX веке. Хотя Россия (СССР тогда еще не существовал и даже не планировался) сыграла в этом важную роль — что тоже, в общем, символично.

«Кораблик» капитана Никто

«1866 год ознаменовался удивительным происшествием, которое, вероятно, еще многим памятно. Не говоря уже о том, что слухи, ходившие в связи с необъяснимым явлением, о котором идет речь, волновали жителей приморских городов и континентов, они еще сеяли тревогу и среди моряков. Купцы, судовладельцы, капитаны судов, шкиперы, как в Европе, так и в Америке, моряки военного флота всех стран, даже правительства различных государств Старого и Нового Света были озабочены событием, не поддающимся объяснению.

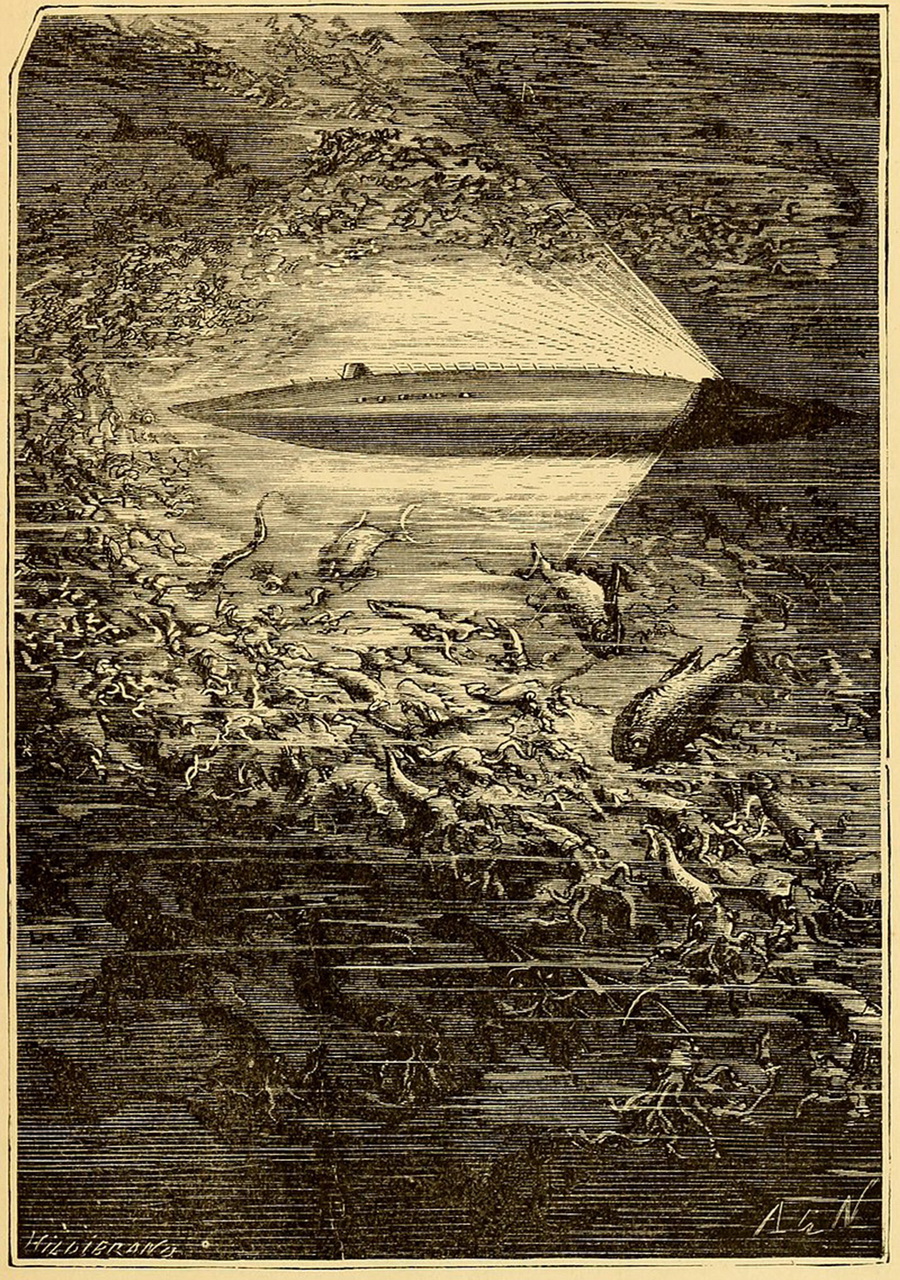

Дело в том, что с некоторого времени многие корабли стали встречать в море какой‑то длинный, фосфоресцирующий, веретенообразный предмет, далеко превосходивший кита как размерами, так и быстротой передвижения.

Записи, сделанные в бортовых журналах разных судов, удивительно схожи в описании внешнего вида загадочного существа или предмета, неслыханной скорости и силы его движений, а также особенностей его поведения. Если это было китообразное, то, судя по описаниям, оно превосходило величиной всех доныне известных в науке представителей этого отряда. Ни Кювье, ни Ласепед, ни Дюмериль, ни Катрфаж не поверили бы в существование такого феномена, не увидав его собственными глазами, вернее глазами ученых…»

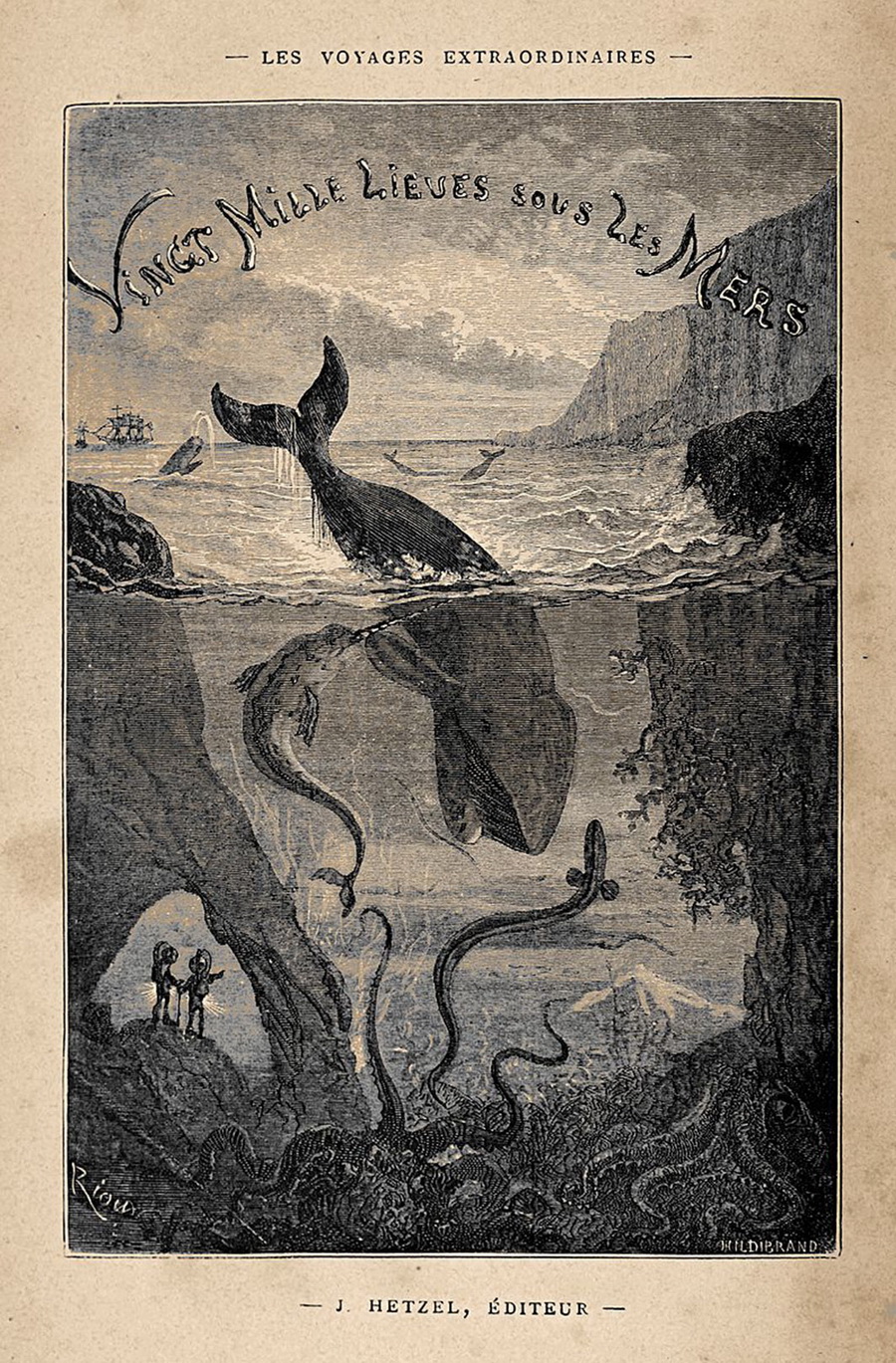

Так начинается книга, которой суждено было сразу же войти в классику — как литературы, так и зарождавшегося жанра научной фантастики. В 1869 году увидел свет роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Поскольку, возможно, не все читатели хорошо помнят сюжетные перипетии этого романа, я коротко напомню.

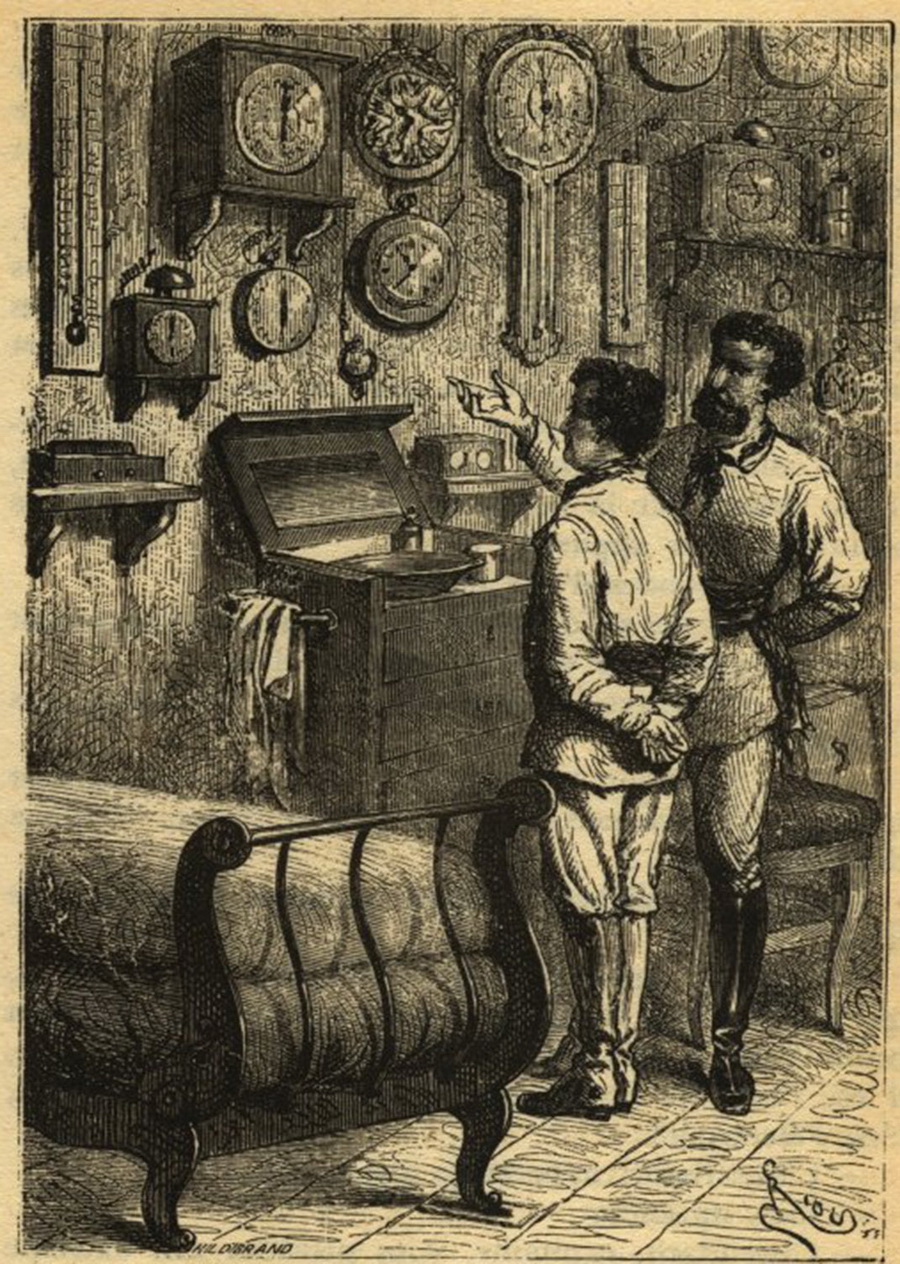

Для охоты на загадочное морское животное США снаряжают фрегат «Авраам Линкольн». В этой экспедиции принимает участие крупнейший специалист по морской биологии Пьер Аронакс, профессор Парижского музея. После долгой погони «Авраам Линкольн» настигает таинственное животное, которое оказывается вовсе не чудовищем, а удивительным подводным судном. Мнимый зверь выходит из схватки победителем. Подводное судно, которое называется «Наутилус» (на латыни — «кораблик»), подбирает попавших за борт Аронакса, его слугу Конселя и гарпунера канадца Неда Ленда, и они становятся пленниками капитана, носящего имя Немо (Никто, опять‑таки на латыни). Так начинается увлекательное путешествие героев по глубинам Мирового океана.

Профессор Аронакс, устами которого говорит автор, знакомит читателей с обитателями морских глубин, рассказывает о сокровищах, оказавшихся на дне океана, рассуждает о будущем освоении водного пространства нашей планеты — словом, выполняет функции гида, обязательного для научной фантастики того периода. Все эти сведения любознательный читатель, разумеется, мог бы почерпнуть и из современной ему научной литературы, но ведь познавать мир и одновременно, затаив дыхание, следить за перипетиями приключенческого сюжета куда интереснее!

Сейчас легко говорить об ошибках, допущенных Жюлем Верном при работе над этим романом и в описании подводного мира, и в описании чуда техники — подводного корабля. Тем не менее «Двадцать тысяч лье под водой» продолжают читать, переиздавать, экранизировать по сей день . Можно с уверенностью сказать, что так будет и впредь, и внуки наших внуков тоже будут читать эту волшебную книгу.

Потому что роман «Двадцать тысяч лье под водой» все‑таки не о подводной лодке и не о китах и спрутах. Это роман об удивительном человеке, который сам себя называл капитаном Немо — капитаном Никто.

Никто, капитан «Кораблика»

«…Незнакомец заслуживает более подробного описания… Я не колеблясь признал основные черты характера этого человека: уверенность в себе, о чем свидетельствовали благородная посадка головы, взгляд черных глаз, исполненный холодной решимости, спокойствие, ибо бледность его кожи говорила о хладнокровии, непреклонность воли, что выдавало быстрое сокращение надбровных мышц, — наконец, мужество, ибо его глубокое дыхание изобличало большой запас жизненных сил…

<…>

Сколько было лет этому человеку? Ему можно было дать и тридцать пять и пятьдесят! Он был высокого роста; резко очерченный рот, великолепные зубы, рука, тонкая в кисти, с удлиненными пальцами, в высшей степени “психическая”, заимствуя определение из словаря хиромантов, то есть характерная для натуры возвышенной и страстной, все в нем было исполнено благородством. Словом, этот человек являл собою совершенный образец мужской красоты, какой мне не доводилось встречать…»

Таким впервые предстает перед профессором Аронаксом (и читателем) главный герой романа — гениальный изобретатель и капитан совершенного подводного судна, отважный путешественник, неутомимый борец с несправедливостью и защитник угнетенных.

Поначалу профессору Аронаксу остается лишь гадать, кем был его гостеприимный хозяин раньше, что за трагедия наложила печать грусти на его чело.

Постепенно нам становится известно многое — но не все. Временами мы воспринимаем его как одержимого наукой ученого, целиком поглощенного исследованиями морских глубин. Временами — как грозного и даже жестокого мстителя (правда, неизвестно, кому и за что он мстит). Порой он кажется мизантропом, ушедшим в море, чтобы забыть о человечестве.

В финале романа удачный побег возвращает Аронакса, Конселя и Ленда к прежней жизни — но тайна капитана Немо остается неразгаданной. Роман заканчивается следующими словами:

«Однако что же сталось с “Наутилусом”? Устоял ли он против могучих объятий Мальстрема? Жив ли капитан Немо? Продолжает ли он плавать в глубинах океана и вершить свои ужасные возмездия, или же его путь пресекся на последней гекатомбе? Донесут ли волны когда‑нибудь до нас ту рукопись, где описана история его жизни? Узнаю ли я, наконец, его настоящее имя? Не выдаст ли исчезнувший корабль своей национальностью национальность самого капитана Немо?..»

Сын раджи и его волшебная лодка

Кем был в действительности капитан «Кораблика», что заставило его стать морским бродягой, наконец, какую цель ставил он себе и кто был его врагом — обо всем этом читатели узнали уже из второй книги о приключениях капитана Немо. Роман «Таинственный остров», заключительная книга подводной эпопеи, вышел в свет в 1874 году, пять лет спустя после первого появления на публике капитана Никто:

«Капитан Немо был по происхождению индус, сын раджи, правившего независимым тогда княжеством Бундельханда, племянник знаменитого в Индии героя Типпо‑Саиба. Десятилетним мальчиком отец послал его в Европу, желая дать ему всестороннее образование и втайне надеясь, что когда‑нибудь сын его, как равный противник, будет бороться против тех, кого раджа считал угнетателями родной страны…

<…>

В 1857 году вспыхнуло крупное восстание сипаев. Душой его был принц Даккар. Он поднял огромные массы. Он отдал правому делу все свои дарования и свое богатство. Бесстрашно шел он в бой в первом ряду, рисковал своей жизнью так же, как самый простой человек из этих героев, поднявшихся ради освобождения отчизны. Он участвовал в двадцати схватках и десять раз был ранен. Но тщетно искал он себе смерти, когда последние воины, отстаивавшие независимость Индии, пали, сраженные английскими пулями…

На смену воину пришел ученый. Пустынный остров в Тихом океане послужил ему пристанищем; он заложил там корабельную верфь, и на ней была построена по его чертежам подводная лодка. При помощи способов, которые когда‑нибудь станут известны, он сумел воспользоваться неизмеримой механической силой электричества, добывая его из неисчерпаемых источников, и применил эту силу для всех надобностей на своей подводной лодке — электричество служило двигателем судна, освещало и отапливало его. Море и его неисчислимые сокровища, мириады рыб, водные поля с обильно произрастающими на них водорослями, огромные млекопитающие — все то, что природа схоронила в морских пучинах, и то, что потеряли в них люди, вполне удовлетворяло нужды принца Даккара и всего экипажа, а главное, исполнилось самое горячее его желание — не иметь более никаких связей с землей. Он дал своему судну название “Наутилус”, себя назвал капитаном Немо и скрылся под водой…»

Итак, вот она, тайна удивительного героя. Жизнь свою он посвятил исследованию Мирового океана, помощи борцам против угнетения во всех уголках земного шара — и, конечно же, мести. Мести тем, кого считал виновниками гибели своей семьи, тем, кто угнетал и унижал его родину. То есть англичанам. Так продолжалось много лет. За это время умерли его соратники, да и сам капитан состарился и одряхлел. Последние шесть лет Немо–Даккар провел в полном одиночестве в своем детище, «Наутилусе», — в бухте необитаемого острова. До тех пор, пока здесь не появилась группа «робинзонов» поневоле — участников Гражданской войны в США, солдат армии северян, попавших в плен к южанам и бежавших с помощью воздушного шара. Капитан Немо спасает беглецов и раскрывает им тайну своей жизни. Роман «Таинственный остров» заканчивается патетической сценой: извержение вулкана губит остров, ставший последним пристанищем «Наутилуса», губит подводный корабль и хоронит его старого капитана.

Казалось бы, точки над i поставлены. Тайна капитана Немо раскрыта. Читатель может спокойно перевести дух и посочувствовать любимому герою, который, в полном соответствии с романтическим каноном, глубоко несчастен, преследуем бездушными врагами (в данном случае — английскими колонизаторами).

Понятно, что капитан Немо обладает чертами многих реальных людей, с которыми встречался французский фантаст: ученых, мореплавателей, литераторов, революционеров…

Среди последних упомяну Джузеппе Гарибальди, не только революционера, но и моряка, мечтавшего о «морской республике революционеров». Эта плавучая республика могла бы вольно носиться по волнам и нести свободу тем, кто в ней нуждается. Согласитесь, его мечта очень близка к действиям капитана Немо.

И все же, все же…

Есть в биографии персонажа несколько странностей. И трудно сказать — являются ли они результатом небрежности автора или имеются иные причины. Главная странность — хронологическая путаница.

В романе «Двадцать тысяч лье под водой» капитану Немо 35 лет — хотя временами он выглядит несколько старше. Такой возраст подтверждается и тем, что в «Таинственном острове» уточняется: в восстании он принял участие в возрасте 30 лет, за несколько лет до встречи с профессором Аронаксом. Но в том же «Таинственном острове» он предстает перед нами дряхлым стариком (дряхлым — по тем временам, разумеется), ему сильно за шестьдесят. Рассказ капитана тоже свидетельствует, что между первым и вторым романами пролегло около трех десятилетий. Поскольку герои «Таинственного острова» бегут из плена в 1865 году (как уже было сказано, во время войны между севером и югом), то профессор Аронакс должен был попасть на «Наутилус» году в 1836‑м. А восстание сипаев произошло в 1857‑м! И завершилось в 1858‑м! Что за чертовщина?! Предположим, автор забыл о времени действия «Двадцати тысяч лье…» (Жюль Верн обозначил его как 1866 год) и, привязав действие «Таинственного острова» к событиям Гражданской войны в США, махнул рукой на путаницу в датах. Бывает. Редко, но случается и такое.

А вот в то, что он перепутал исторические события и принудил капитана Немо стать участником событий, в которых тот участвовать никак не мог, как‑то не верится.

Повесть о двух мятежах

В 1997 году в апрельском номере американского научно‑популярного журнала «Сайентифик Американ» появилась статья филологов Артура Б. Эванса и Рона Миллера, посвященная долгое время не издававшемуся и даже считавшемуся потерянным роману Жюля Верна «Париж в XXI веке». Авторы давно занимаются творчеством великого французского фантаста. Один из них, Артур Эванс, — соредактор журнала Science Fiction Studies («Исследования научной фантастики»), к тому же автор нового перевода на английский язык романа «Двадцать тысяч лье под водой».

Статья, о которой идет речь, посвящена взаимоотношениям Жюля Верна и его постоянного издателя Пьера‑Жюля Этцеля. Авторы статьи указывают на вмешательство издателя в работу Верна над некоторыми книгами. В частности, над романом «Двадцать тысяч лье под водой»:

«Верн и Этцель расходились во мнениях относительно биографии главного героя, капитана Немо. Этцель видел его бескомпромиссным борцом с рабством. Это позволило бы объяснить и идеологически оправдать безжалостные нападения на морские суда. Однако Верн хотел сделать главного героя поляком, боровшимся против царской России… (здесь и далее курсив мой. — Д. К.). Но Этцель опасался, что в этом случае возникнут дипломатические осложнения. Кроме того, российский книжный рынок, очень перспективный, наверняка закрылся бы для книги Верна.

Тогда автор и издатель пришли к компромиссу. Они договорились не раскрывать истинные мотивы действий капитана Немо и сделать его абстрактным борцом за свободу и против угнетения…»

Думаю, что для Этцеля важнее была возможная потеря больших прибылей, а не дипломатические осложнения: в конце концов, издатель — не президент и не министр. Появление в свое время романа А. Дюма «Записки учителя фехтования», в котором сочувственно изображались декабристы, вызвало запрет на продажу книги в России, но никаких политических и дипломатических осложнений не повлекло.

Конечно, ничего нового американские филологи не сказали по поводу истории написания романа «Двадцать тысяч лье под водой» и образа его героя. Об этом подробно рассказывается в книге «Жюль Верн» Жана‑Жюля Верна — внука великого фантаста, самой полной биографии писателя, вышедшей в 1973 году. Жан‑Жюль Верн цитирует в этой книге несколько писем своего деда, из которых, в частности, следует, что компромисс с издателем Жюлю Верну дался с большим трудом. Вот что он написал в разгар их споров:

«…Раз я не могу объяснить его ненависть, я умолчу о причинах ее, как и о прошлом моего героя, о его национальности и, если понадобится, изменю развязку романа. Я не желаю придавать этой книге никакой политической окраски. Но допустить хоть на миг, что Немо ведет такое существование из ненависти к рабовладению и очищает моря от работорговых судов, которых сейчас уже нет нигде, — значит, по‑моему, идти неправильным путем. Вы говорите: но ведь он совершает гнусность! Я же отвечаю: нет! Не забывайте, чем был первоначальный замысел книги: польский аристократ, чьи дочери были изнасилованы, жена зарублена топором, отец умер под кнутом, поляк, чьи друзья гибнут в Сибири, видит, что существование польской нации под угрозой русской тирании! Если такой человек не имеет права топить русские фрегаты всюду, где они ему встретятся, значит, возмездие — только пустое слово. Я бы в таком положении топил безо всяких угрызений совести…»

В результате компромисса между издателем и писателем капитан «Наутилуса» стал абстрактным бунтарем, мятежником:

«Пусть читатель предполагает то, что пожелает, в зависимости от своего умонастроения. Я не упомяну ни кнута, ни Сибири — это было бы слишком прямым намеком. Я не намерен заниматься политикой — для этого я не гожусь, да и политика здесь вообще ни при чем. Что касается развязки — устремление в неведомые моря, захват Мальстремом, так что Аронакс и его спутники даже не подозревают об этом, их мысль остаться на “Наутилусе”, едва они услышали зловещее слово “Мальстрем”, шлюпка, унесенная водоворотом, вопреки им и вместе с ними, — это же будет великолепно! Да! Великолепно! А затем — вечная тайна — “Наутилус” и его командир!..»

Так и вышел первый роман о мятежном капитане Никто — без малейшего намека на истинное его происхождение и истинные мотивы действий. Как Верн и предлагал, читатель лишь предполагал все это…

Однако, работая над «Таинственным островом», писатель решил раскрыть инкогнито своего героя. Нельзя сказать, что этого требовал сюжет: роман ничего не потерял бы, если бы капитан Немо остался капитаном Немо — загадочным борцом за справедливость по имени Никто. Для чего же вдруг понадобилось Жюлю Верну превращение Немо в индийского принца, одного из вождей восстания сипаев? На этот вопрос ответа нет. Во всяком случае, ни в дневниковых записях, ни в письмах писатель не объяснял причину. Возможно, это неожиданное разоблачение понадобилось для того, чтобы окончательно убрать из истории капитана «Наутилуса» даже тень былой, несостоявшейся биографии. Пока автор не сказал окончательного слова об истинной личности героя, можно было предполагать, что угодно, — в том числе и то, о чем первоначально думал сам Верн. Но теперь, прочитав заключительную часть трилогии, прочитав краткое жизнеописание принца Даккара, ставшего капитаном Немо, никакими вопросами о таинственной личности задаваться было невозможно: писатель поставил все точки над i, любая версия становилась домыслом. Но результат такого прояснения оказался весьма сомнительным. Помню, как еще в детстве я испытал острое разочарование, узнав разгадку. Экзотичность происхождения Немо, появление индийского — сказочного! — принца вместо ученого и исследователя, немедленно (для меня, только для меня!) превратили научно‑фантастический роман в сказочный…

И то сказать — в первом романе Немо прекрасно говорит на европейских языках, любит вставить в речь латинское изречение (даже кораблю своему и себе дал латинские имена, да и девиз взял латинский, Mobilis in Mobile — «Подвижный в подвижной среде»), — все это, конечно, куда характернее для польского аристократа, нежели для индийского раджи. Польский аристократ с блестящим образованием для романа, претендующего на научность, был куда уместнее на борту подводного корабля, чем фигура сына раджи. Последнему больше подошла бы летающая или ныряющая колесница богов. Я не об уровне развития реальных индийских аристократов (ракеты Конгрива, на самом деле, создали индийцы). Я о литературных образах, их коннотации и культурной традиции.

Да и в хронологию книги такая «разгадка» внесла еще больше путаницы! К 1865 году со времени сипайского восстания 1857 года прошло восемь лет, а вовсе не тридцать. Так что, если Жюль Верн задумывался о придании правдоподобия истории Немо или, по крайней мере, о логической непротиворечивости развития сюжета, индийское происхождение Немо этому не помогало ни в малейшей степени. И даже наоборот.

Для многих исследователей и любителей творчества великого французского фантаста, в том числе и для тех, кто рассматривал «польскую линию» в происхождении «капитана Никто», временнáя неувязка так и осталась памятником вопиющей авторской небрежности, никак не связанным с полемикой вокруг национальной принадлежности капитана Немо.

Тем более что именно этот срок — три десятилетия (или около того) — указывает на польское «происхождение» капитана Немо и на «участие» его в польском восстании, и индийская версия тут выглядит всего лишь маскирующей завесой, яркой до аляповатости.

«Каким же образом? — спросит читатель. — Ведь польское восстание было в 1863‑м, за два года, а не за 30 лет до событий, описанных в “Таинственном острове”! И ведь это еще менее объяснимо, чем связь с восстанием сипаев. Разве не так?»

И так, и не так.

Нигде в переписке Жюля Верна и Пьера‑Жюля Этцеля не говорится, что писатель имел в виду польское восстание 1863 года.

Нынешние литературоведы, специалисты по творчеству Жюля Верна, так считают, по умолчанию, по тому только, что переписка эта велась в 1860‑х годах. Но если мнение становится мнением большинства, это еще не значит, что оно справедливо. Конечно, события в Польше в 1863–1864 годах были еще свежи в памяти, когда писался роман «Двадцать тысяч лье…». Но это единственный аргумент. И отнюдь не безусловный, когда речь идет о литературном творчестве.

Потому что, опять‑таки, есть то самое исчезнувшее тридцатилетие — между 40‑летним и 70‑летним Немо.

На иллюстрациях к первому изданию романа «Двадцать тысяч лье под водой» капитану Немо приданы черты полковника Шарраса, участника революции 1830 года, умершего в изгнании. Ж.‑Ж. Верн об этом пишет:

«Многие задумывались над тем, кто был прообразом капитана Немо. Мы знаем из одного письма к Этцелю, находящегося в Национальной библиотеке, что им мог быть Шаррас, но что сам писатель подумал об этом уже после того, как написал книгу. Физический облик Немо — это действительно Шаррас.

<…>

Полковник Шаррас родился в 1810 году в Пфальцбурге. В 1848 году он был депутатом Учредительного собрания и военным министром…

<…>

Умер он в начале 1865 года» .

«Графический прототип» капитана Немо — участник революции 30‑летней давности, а вовсе не современник автора. Так что же — Немо участвовал в июльской революции (как называют во Франции революцию 1830 года)? Нет, конечно. Есть уже цитировавшаяся переписка. Капитан Немо был поляком (и остался таковым; во всяком случае, в романе «Двадцать тысяч лье под водой» он еще не индиец, а явно европеец) .

Возвращаемся к исходной точке? Ничуть не бывало!

Просто давайте вспомним, что польских восстаний против России в XIX веке было два (еще одно — в XVIII столетии, под руководством Тадеуша Костюшко, чей портрет украшал каюту Немо).

Одно, как мы уже говорили, в 1863–1864 годах, то есть практически в одно время с событиями романа.

Второе же (вернее, первое) — в 1830–1831 годах. За 30 лет до того, как Сайрус Смит с товарищами бежал на воздушном шаре из плена южан и оказался на таинственном острове, названном им островом Авраама Линкольна!

Вот оно — пропавшее тридцатилетие, над которым ломали голову критики, читатели и почитатели Жюля Верна.

Да, Немо мог участвовать в польском восстании — и это не противоречит внутренней хронологии романов (не считая, собственно, одной‑единственной даты, поставленной в начале первого из них, — 1866 год). Кстати, о том восстании во Франции знали очень хорошо; в каком‑то смысле, возможно, даже лучше, чем об иных исторических событиях. Потому хотя бы, что все (подчеркиваю, все) командующие польскими повстанцами — генералы Иозеф Хлопицкий, Михаил Радзивилл, Ян Скржинецкий, Генрих Дембинский, Казимир Малаховский — были в прошлом генералами или офицерами армии Наполеона (французской армии!) и кавалерами ордена Почетного легиона. Восстание поддержали имевшие европейскую известность поэт Адам Мицкевич и композитор Фредерик Шопен (последний, к слову, жил тогда в Париже). Среди вождей — политических, военных, идеологических — восстания 1863 года личностей такого уровня уже не было. Косвенно, о громком резонансе именно первого из двух восстаний пишет и Жан‑Жюль Верн — в уже цитировавшейся биографии своего знаменитого деда:

«После неудавшегося восстания Польши против царя Николая I в 1831 году во Францию эмигрировало немало поляков…»

Я вовсе не хочу сказать, что восстание 1863 года имело меньший отклик в сердцах французов, чем предыдущее. Но восстание 1830‑го во второй половине 1860‑х годов выглядело литературнее, элементом в большей степени культуры, чем только политики. И возглавляли его генералы, которых во Франции считали французскими героями.

Так что, я полагаю, у Жюля Верна была мысль сделать своего героя участником того, легендарного уже мятежа. И действие «Двадцати тысяч лье под водой», по‑видимому, должно было развернуться не в 1866‑м, а в 1836 году. И тогда, повторяю, сходится вся, без преувеличения, внутренняя хронология романа. И никакого не возникает недоумения по поводу стремительного старения Немо в «Таинственном острове», да еще при обратном течении времени (от 1866 года к 1865‑му).

«Но как же, — спросит читатель, — как же с подводным кораблем? Появление такого судна на 30 лет раньше было просто невозможно!»

На это можно ответить: а что, снаряд для полета на Луну был возможен? Или воздушное судно Робура‑завоевателя? Или придуманный теми же 30 годами раньше (правда, не Жюлем Верном, а Эдгаром По) воздушный шар для полета на Луну?

В фантастическом романе (даже в научно‑фантастическом) «Наутилус» вполне мог быть построен и в 1834 году.

Да он, кстати говоря, и был построен.

Именно в 1834 году в Санкт‑Петербурге была испытана подводная лодка Шильдера. Первая подводная лодка с полностью металлическим корпусом! Лодка, которая могла нести мины для подрыва вражеских судов. Разумеется, ей было далеко до детища капитана Немо — судно Шильдера имело водоизмещение 16 тонн: ровно в 100 раз меньше, чем у «Наутилуса». То есть лодка Шильдера была действующей моделью «Наутилуса» в масштабе 1:100. И двигателя никакого на ней не было — лодка приводилась в движение гребными устройствами, которыми управляли матросы.

Но ведь мы, повторяю, имеем дело с фантастическим романом…

Перечитывая «Двадцать тысяч лье…» уже совсем недавно, я вдруг подумал: а вот ошибка (1866 год вместо 1836‑го, в начале романа) — что, если она не случайна? Что, если эта ошибка — та самая писательская «фига в кармане»? Которую читатель рано или поздно заметит и поймет, кем должен был быть герой Жюля Верна согласно первоначальному замыслу? Что, если именно поэтому французский писатель не стал исправлять эту ошибку — единственную, в данном случае? Что, если и начало действия романа «Таинственный остров» не случайно совпало с годом смерти «графического прототипа» Немо — Шарраса?..

Вот какая история, на самом деле, положила начало практике, которую через 100 лет с переменным успехом массово использовали советские писатели‑фантасты — коллеги великого француза — и которую вполне можно было бы назвать «методом Верна–Этцеля» или «два — Жюля — два». Подобно тому, как, под нажимом издателя Жюля Этцеля, Жюль Верн превратил польского революционера в индийского принца, а польское восстание 1830 года — в восстание сипаев 1857‑го, советские писатели, играя с цензурой, меняли страны, меняли планеты, меняли… Ну да, и этническое происхождение персонажей тоже. Но, подобно тому, как шило из жюльверновского мешка все равно вылезло — пусть 100 лет спустя, — так и многочисленные шила (или «фиги») вылезали из мешков и карманов советских писателей. Причем зачастую являли нам поистине удивительные открытия, поскольку цензура все‑таки отслеживала именно идеологическую, политическую крамолу, оставляя прочее на периферии внимания. А ведь запрещалась не только идеология, но и эротика, некоторые аспекты криминальной обстановки (якобы отсутствие мафии, наркомании, маньяков‑убийц и пр.), были исключены библейские и вообще религиозные аллюзии; наконец, нежелательным считалось появление на страницах советских книг представителей некоторых национальностей. Но главное — не пропустить антисоветчину, критику власти и «органов». Отыскивая с пристрастием крамолу в советской фантастике, цензура порой могла не заметить «фиги в кармане», относящиеся к другим запретным темам.

Китайский язык, господин Мозес и неправедный Иов

Вот как раз о других темах и захотелось мне поговорить. Поскольку политическая и социальная злободневность, скрывавшаяся за соответствующими намеками и маскировкой, рассматривалась неоднократно и подробно. Да и злободневность эта по большей части ушла в прошлое. Куда интереснее, скажем, реминисценции другого рода, возникающие при внимательном чтении.

Например, повесть А. и Б. Стругацких «Отель “У погибшего альпиниста”» (1970). Детектив, написанный, как признавались авторы, под впечатлением от повести Ф. Дюрренматта «Обещание». Дюрренматт своему произведению дал подзаголовок «Отходная детективному жанру». Тут скрыто изрядное лукавство, потому что повесть швейцарского писателя ничуть не стала «отходной детективу», напротив: породила целый ряд необычных, странных, но все‑таки детективов.

Напомню сюжет детективной повести Стругацких. Она начинается как классический детектив. Маленькая гостиница в горном ущелье, ограниченный круг действующих лиц. Сход лавины, полностью перекрывший единственный выезд из ущелья и изолировавший место действия (оммаж «Чисто английскому убийству» Сирила Хэйра). Главный герой Петер Глебски — полицейский инспектор в отпуске. После появления странного человека по имени Луарвик, ищущего одного из гостей, некоего Олафа Андварафорса, хозяин отеля обнаруживает, что Олаф Андварафорс мертв, причем, по мнению Глебски, не просто мертв, а убит. Инспектор Глебски начинает расследование. Результат расследования неожиданный.

Одного из постояльцев, некоего Хинкуса, главарь гангстерской банды по кличке Чемпион послал следить за другим постояльцем — господином Мозесом, который, по уверениям Хинкуса, — член той же банды Вельзевул, главное действующее лицо нескольких громких ограблений банков. Хинкус утверждает, что Мозес–Вельзевул не просто гангстер, а колдун и оборотень, использовавший для ограблений какую‑то невероятную магию, но разочаровавшийся в главаре банды и решивший сбежать.

Дальнейшие события приводят к тому, что Мозес раскрывает инспектору Глебски свою тайну: разумеется, он не оборотень и не колдун. Господин Мозес с супругой, убитый Олаф, странный Луарвик — вообще не люди, то есть не земляне, а инопланетяне. Вернее, Мозес и Луарвик инопланетяне, а жена Мозеса Ольга и Олаф — инопланетные роботы. Соответственно, Олаф не убит, просто у него сел аккумулятор. Наивный инопланетянин Мозес (в фантастике инопланетяне обычно наивнее детей, и повесть Стругацких тут не исключение) попался на удочку гангстеров и оказался соучастником весьма тяжелых преступлений с использованием инопланетных технологий, а вовсе не магии и не колдовства. Но теперь господин Мозес во всем разобрался и решил бежать с Земли. За ним и его роботами гонятся гангстеры, а Луарвик — пилот. Сход лавины повредил энергетическую станцию, в результате роботы вышли из строя, и восстановить их может подключение к резервному источнику питания. Ольгу «оживить» удалось, а Олафа необходимо подключить к устройству, которым ранее завладел инспектор Глебски.

Но для Глебски, образцового полицейского, Мозес и его компания — такие же преступники, как преследующие их гангстеры, к тому же куда более опасные, из‑за тех самых фантастических технологий. Поэтому он предпочитает не возвращать прибор Мозесу, а дождаться полиции — и пусть суд решает, кто есть кто и что есть что. Уговоры на него не действуют, хотя он готов допустить, что Мозес — инопланетянин:

«…Господин Мозес, которого вы слышите, это трансляционное устройство. Но может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он‑то здесь совсем ни при чем…

И тут я, наконец, рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я. — Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если бы вам нужно было уйти, вы бы давно ушли!..»

И вот тут у читателя, знающего библейскую историю, щелкает в голове какой‑то переключатель, а из памяти извлекается цитата:

«1. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали [ему]: так говорит Г‑сподь, Б‑г Израилев: отпусти народ Мой, чтоб он совершил Мне праздник в пустыне.

2. Но фараон сказал: кто такой Г‑сподь, чтоб я послушался голоса Его [и] отпустил…»

Стоп‑стоп‑стоп! Мозес — это вообще‑то английская (или немецкая, что встречается реже) форма библейского имени Моисей. В повести, правда, Мозес — не имя, а фамилия. Забавная деталь: сам себя (вернее, свой внешний, «человеческий» образ, свою форму) «господин Мозес» определяет как «трансляционное устройство». Но ведь на языке науки именно так можно определить пророка, то есть человека, вещающего от имени Б‑га, «уста Б‑жьи». Моисей в Библии — пророк, то есть «трансляционное устройство» Всевышнего, через него вещает Г‑сподь.

Эта параллель бросается в глаза при первом же прочтении читателю, который знаком с библейской историей. Но советская цензура не была знакома с библейской историей. Или же ее интересовало другое.

Вот как описывает ситуацию с публикацией «Отеля…» Б. Н. Стругацкий:

«…Главным редакторам не хватает в повести борьбы — борьбы классов, борьбы за мир, борьбы идей, вообще хоть какой‑нибудь борьбы. Борения инспектора Глебски с самим собой борьбой не считались… Повесть лежала в “Неве”, в “Авроре”, в “Строительном рабочем”, повесть была переработана в сценарий и в этом виде лежала на “Ленфильме” — и везде начальство ныло по поводу аполитичности‑асоциальности и просило (на редкость дружно!) ввести в повесть ну хотя бы неонацистов вместо вульгарных гангстеров. Нам очень не хотелось этого делать.

<…>

В конце концов, уже имея дело с журналом “Юность”, мы все‑таки сдались и с отвращением переделали гангстеров на неонацистов…

<…>

В дальнейшем, выпуская повесть в “Детгизе”, мы сумели вернуть в текст гангстеров, но зато попали под яростную антиалкогольную кампанию…»

Вот и ответ: поиск политической крамолы привел к тому, что издатели пропустили крамолу религиозную. А ведь «религиозное мракобесие» в те времена тоже не приветствовалось, тем более — в форме откровенной аллюзии на исход евреев из Египта! Правда, древних евреев, но все равно — как же такое можно было пропустить?! Но вот пропустили. Пропустили Мозеса‑Моисея, умоляющего фараона Глебски: отпусти народ мой! Ну, хоть Луарвика…

Не знаю, сознательно ли появилась эта аллюзия, этот намек в повести. Может быть, авторы обратили внимание на логическую цепочку: «трансляционное устройство — пророк — Мозес — Моисей — Исход — отпусти». Может, и нет. Но речь‑то идет не о замысле авторов, а о тексте. А текст таков, что в какой‑то момент детективное повествование (по мнению Бориса Натановича Стругацкого, неудачное, а по‑моему, очень даже удачное) вдруг превращается в парафраз истории исхода сынов Израиля из Египта, да еще и в таком необычном ракурсе — глазами фараона «с ожесточившимся сердцем»! А всего‑то и понадобились для этого не совсем обычное имя персонажа и одна небольшая сцена.

Кстати, невольно напрашивается и еще одна аналогия. Спустя несколько лет из‑под пера братьев Вайнеров выйдет книга «Эра милосердия». И в ней — руководствующийся той же моралью, что и наш инспектор Глебски, сыщик… по имени Глеб. Но это так, к слову. Вполне случайное совпадение.

Такое же случайное, как удивительное сходство героя другой книги Стругацких, «Трудно быть богом» — Антона — Руматы Эсторского с придуманным Юлианом Семеновым штандартенфюрером Штирлицем‑Исаевым из «Семнадцати мгновений весны».

Бывает, что ж.

Бывает.

Порой вообще такое случается с этой советской фантастикой и советской цензурой, что остается лишь в изумлении качать головой: «Как же это? Что же это? Неужели и этого не заметили? И пропустили это?» И вновь, повторяю, речь не идет о политических аллюзиях и намеках.

В повести А. и Б. Стругацких «За миллиард лет до конца света» ситуация, на первый взгляд, напоминает ситуацию знаменитого романа Ф. Кафки «Процесс»: приличный человек, старший прокурист банка, Йозеф К. в одно прекрасное утро узнает, что арестован, что против него возбуждено дело и что его вина доказана. При этом сам он понятия не имеет, в чем провинился; судебные власти не говорят ему. Его жизнь продолжается, на первый взгляд, как обычно, поскольку арест во многом условен. Он ходит на службу, встречается с друзьями, ухаживает за женщинами. И в то же время, параллельно этой его жизни, идет странный судебный процесс. Процесс, где он — подсудимый, где решается вопрос о приговоре, где, непонятно о чем, спорят адвокат и прокурор… Финал — казнь Йозефа К. — при всей необъяснимости причин воспринимается вполне закономерным, ибо герой в полной мере осознал себя виновным и это осознание передал нам, читателям. Неважно, в чем именно он виновен. Вернее, так: виновен в чем‑то очень важном, но неизвестном.

В повести Стругацких в положении Йозефа К. оказались сразу несколько человек. Впрочем, мы не знаем: один ли господин К. оказался мишенью неведомого суда, у Кафки об этом прямо не сказано, а значит, мы вполне можем предположить, что и в «Процессе» всесильный суд занимается не одним только старшим прокуристом банка Йозефом К.; возможно даже, что его процесс, столь важный для него и столь трагично завершившийся, — всего лишь малая и даже не самая главная часть некоего большого процесса…

Главный герой‑рассказчик, астрофизик Дмитрий Малянов (иногда речь ведется от третьего лица, но затем роль рассказчика вновь переходит к Малянову) оказывается в центре странных событий — даже более странных или, во всяком случае, более разнообразных, чем случившиеся с героем Кафки. Поначалу эти события не пугают, но лишь удивляют — визит красотки, оказавшейся одноклассницей жены, странные звонки от друга, доставка каких‑то деликатесов неизвестно от кого. Затем странности идут по нарастающей, и вот уже кончает с собой сосед, приходит с пугающими расспросами какой‑то подозрительный следователь прокуратуры…

Вспоминая телефонные разговоры и расспросы соседа, Малянов начинает подозревать, что неприятные события вокруг него связаны каким‑то образом с его работой. Непонятно, кого и чем могли испугать сугубо теоретические исследования, но невозможно объяснить другими причинами вспыхнувший невесть у кого опасный интерес. Нечто подобное, как выяснилось, происходит и с несколькими знакомыми и незнакомыми Малянову людьми.

В конечном счете Малянов и его товарищи по несчастью, оказавшиеся в сфере неведомо чьих интересов, решают, от греха подальше, отказаться от дальнейших своих разработок. Поскольку, как предполагает один из подвергшихся давлению — математик Вечеровский, неведомая сила — это сама Природа, Гомеостатическое Мироздание, которое вот таким непонятным человеческому разуму способом препятствует возникновению во вселенной сверхцивилизации. Видимо, цели сверхцивилизации прямо противоположны целям (или смыслу существования) самой Природы. А все работы, привлекшие внимание этого самого Гомеостатического Мироздания, в некоем отдаленном будущем могут способствовать возникновению сверхцивилизации человечества. Так сказать, разрозненные камешки фундамента чего‑то огромного, непонятного и опасного — для Природы.

Малянов понимает, что попытка противостоять Мирозданию может привести и к его собственной гибели (пример самоубийства соседа еще свеж в памяти) и, что для него еще важнее, к гибели самых близких людей.

Только один из друзей, Вечеровский, придумавший Гомеостатическое Мироздание, решает продолжать свою работу и заодно сохранить все рабочие материалы остальных героев.

Б. Н. Стругацкий много позже, в «Комментариях к пройденному», писал о замысле повести, вспоминая о столкновении с «компетентными органами»:

«И когда писали мы эту нашу повесть, то ясно видели перед собою совершенно реальный и жестокий прообраз выдуманного нами Гомеостатического Мироздания, и себя самих видели в подтексте, и старались быть реалистичны и беспощадны — и к себе, и ко всей этой придуманной нами ситуации, из которой выход был, как и в реальности, только один — через потерю, полную или частичную, уважения к самому себе. “А если у тебя хватит пороху быть самим собой, — писал Джон Апдайк, — то расплачиваться за тебя будут другие”.

Замечательно, что подтекст этой повести… неуправляемо выпирал наружу и настораживал начальство. Так, “Аврора” (журнал, заказавший Стругацким повесть. — Д. К.) <…> сразу же потребовала перенести действие в какую‑нибудь капстрану (“например, в США”), а когда авторы отказались, тут же повесть и отвергла…»

Выпирать‑то выпирал, но какой именно подтекст? За что уцепились официальные и неофициальные цензоры? Разумеется, в коллизии «За миллиард лет до конца света» можно усмотреть изображение преследования советской интеллигенции со стороны неназванного КГБ, но тогда вряд ли мы читали бы эту повесть сегодня. А ведь читаем, стараемся вникнуть во все коллизии, намеки, повороты судьбы героев. Почему?

Причина, мне кажется, как раз сегодня, в новых условиях, очевидна. Вот она:

«…Был человек в земле Уц, имя его Иов; и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен и удалялся от зла» .

Этот текст существует уже множество лет и не дает покоя писателям и философам, священникам и раввинам, текст, в который заложена попытка осмыслить великое противоречие мира: «Почему страдают праведные и благоденствуют грешники?» Именно к великой и глубокой книге Иова восходят и «Процесс» Кафки, и «За миллиард лет до конца света» Стругацких, и «Слепящая тьма» Артура Кестлера, и даже «1984» Джорджа Оруэлла, словом — множество произведений, написанных со времен, когда обрушились непонятные несчастья на богобоязненного Иова, когда он и его друзья попытались проникнуть в причины действий Всевышнего.

«За миллиард лет…» — может быть, единственное у А. и Б. Стругацких произведение, в котором с героями (читай: с авторами) напрямую вступают в диалог не «компетентные органы» и не придуманное вдруг, без всяких аргументов Гомеостатическое Мироздание. (Этим наукообразным термином можно назвать все, что угодно, да и в повести оно выглядит удобной и очень простой гипотезой, за которую все, включая авторов, ухватываются с радостью и облегчением.) Нет, с ними вступает в диалог всемогущая, грозная, но и непознаваемая сила, которую принято называть Б‑гом . А потому — нет объяснения его действиям, ибо Б‑г, в отличие от созданного им мира, принципиально непознаваем. И почему Он начал вдруг преследовать Малянова и Ко? И вообще — преследования ли это? Или, как с Иовом, испытания? Ведь если Б‑г, подобно придуманному Вечеровским Гомеостатическому Мирозданию и по той же самой причине, не дает героям работать из опасения, что они слишком далеко уведут человечество, — это означает, что Б‑г вновь принижается (как до того Мироздание) до человеческого уровня, делается познаваемым, мало того, познаваемым легко, до банальности, упрощенно.

И беды Иова, и беды его литературных реинкарнаций — Малянова, Вечеровского, Валькенштейна и прочих — в обычных терминах необъяснимы. Это ведь только сами «маленькие Иовы» решили, что причина бед кроется в их научной работе. Но кто сказал, что они не льстят самим себе, переоценивая важность своих исследований? С их точки зрения — они не давали «высшей силе», госпоже Природе или Всевышнему, другого повода для преследования. Но — это ведь с их собственной точки зрения. Йозеф К. в романе Франца Кафки тоже был уверен, что никакой вины, требующей судебного преследования, за ним нет. И Николай Рубашов в «Слепящей тьме» воспринимает свои несчастья как неоправданные, но, в общем, неизбежные.

Праведник Иов считал точно так же.

Вот истинная «матрица» всех этих произведений — книга Иова.

Но есть и разница, причем разница принципиальная: мы не можем назвать «маленьких Иовов» из книги Стругацких праведными. Потому‑то повесть и превращается в историю неправедного Иова. Поэтому они одновременно и «Иовы», и «друзья Иова» — слабые и напуганные свидетели происходящего, сразу же признающие поражение. Лишь Вечеровский — хотя, подобно Иову, он «полагает руку на уста свои» — все‑таки продолжает научную деятельность. Можно предположить, что, подобно Иову же, он надеется на продолжение диалога с… Б‑гом? Гомеостатическим Мирозданием? Высшим Судом? Не знаю, но — с высшей силой. И надеется, что сила эта, возможно, и не намерена его губить. Можно объяснить и так, что Вечеровский, опять‑таки подобно Иову, не чувствует себя «штрафником», грешником.

« — Угробят они тебя там, — сказал я безнадежно.

— Не обязательно угробят, — сказал он. — И потом, ведь я там буду не один… и не только там… и не только я…»

Да, он там не будет один (где это — там?), с ним будет и библейский праведник Иов…

И еще один нюанс, который присутствует в этом произведении. Нюанс, безусловно, не главный, но примечательный.

Почти религиозное отношение к всесилию спецслужб, присутствовавшее в сознании советских интеллигентов, какими, безусловно, были Аркадий и Борис Стругацкие. Именно религиозное, даже и без «почти». Ведь, приступая к работе над советской версией книги Иова («За миллиард лет до конца света» — это, безусловно, она и есть), авторы заменили Б‑га, всеведущего и всемогущего, спецслужбами, столь же всемогущими и всеведущими. И назвали их Гомеостатическим Мирозданием.

Впрочем, и академик А. Д. Сахаров считал сотрудников КГБ профессионалами, способными реформировать государство в сторону прогресса. На Иова несчастья обрушились как результат пари между Б‑гом и Противоречащим, Сатаном. Интересно, с кем держал пари КГБ? Жертвами какого «ведомственного» спора, жертвами каких всемогущих сил оказались герои «За миллиард лет до конца света»?

Но главное в истории этой истории — все та же удивительная слепота цензуры, которая в погоне за злободневными намеками, в стремлении убрать из книги аллюзии на всемогущий КГБ пропускает откровенно религиозную (а значит, по самой сути своей антисоветскую) коллизию книги Иова. Книги Иова, переодетой в советские, светские одежды, но от того не переставшей быть глубокой и сугубо религиозной притчей о нерешаемой загадке диалога с Б‑гом.

Да, насчет китайского языка, фигурирующего в названии главы. При чем тут китайский язык? Да так. Может, и ни при чем.

« — Не вздумайте взять его, — сказал Валькенштейн по‑китайски. — Мне он не нравится. — Почему? — спросил Горбовский» .

Каждый раз, когда я читаю этот в общем‑то малозначащий эпизод, в котором два человека с фамилиями Валькенштейн и Горбовский переходят на язык, непонятный молодому поколению, вспоминаю, как два человека с фамилиями Клугер и Ароцкий в аналогичной ситуации переходили на идиш. Клугер и Ароцкий — это фамилии моих родителей и бабушек‑дедушек.

Забавное совпадение.

Только совпадение, конечно.

Не более того.

Фехтующие лучами

Несколько лет назад мне довелось редактировать сборник фантастических рассказов американских писателей «Дибук с Мазлтов‑IV». Специфика этого сборника была в том, что в него вошли рассказы (переводы, разумеется) писателей‑евреев, написавших рассказы на еврейскую тему. Оригинал сборника носил название Wandering Stars («Блуждающие звезды»), и составил его Джек Данн, а выпустило американское издательство Harper & Row в 1974 году. С тех пор сборник переиздавался несколько раз, пока не был замечен российскими издателями и издан под другим названием. Смена названия вызвана была тем, что в том же издательстве незадолго до «Дибука» вышел роман Шолом‑Алейхема «Блуждающие звезды» и издатели опасались, что читатель начнет путать две разные книги.

Во время этой работы пришла мне в голову мысль сделать аналогичный сборник уже русских писателей. Издательство поддержало идею и предложило мне стать составителем. Поначалу идея меня захватила. Я решил, что начать следует с произведений еще советских авторов, а уж потом перейти к современным российским, а также зарубежным русско(кхм…)язычным .

Тут меня постигло разочарование. Ожидаемое, впрочем. В советской фантастике мне почти не удалось найти рассказов на еврейскую тему. Почти — потому что один рассказ (скорее, маленькую повесть) я все‑таки нашел: «Оружие твоих глаз» М. Емцева и Е. Парнова.

Не то чтобы я удивился — слово «еврей» в советской литературе было не самым распространенным. Даже в статьях о Холокосте, изредка появлявшихся в советской печати, речь шла о каких‑то абстрактных «мирных советских гражданах», убитых гитлеровцами. Да что там Холокост! Когда в газете «Правда» или в «Известиях» публиковались статьи об израильских агрессорах, слово «еврей» не фигурировало, так что агрессоры, опять‑таки, становились какими‑то химерическими, почти фантастическими, не имевшими ничего общего ни с председателем ВЦИК Яковом Михайловичем Свердловым, ни с метростроителем Лазарем Моисеевичем Кагановичем. Неприличным считалось слово, непроизносимым. Тем более непечатаемым. Так что я и не удивился особенно, несмотря на достаточное число среди советских писателей‑фантастов «инвалидов пятой графы». Кстати, еще один эвфемизм, заменявший неприятное слово, — пятой графой в советских анкетах шла национальность.

В повести «Оружие твоих глаз» М. Емцева и Е. Парнова нежелательную тематику повести — Холокост — в какой‑то степени уравновешивали верно расставленные акценты. Действие разворачивается в послевоенном Львове, в роли главного отрицательного персонажа фигурирует некто Ярослав Генчик, школьный учитель физики:

«…Генчик … сволочь, — твердо заключил Сережа. — И, наверное, с бандеровцами связан. В таком месте живет, не может быть, чтобы лесные гости к нему не захаживали.

<…>

…Генчик фашист, помяни мое слово. Я фашиста за сто шагов чую… А Сашку Генчик ненавидит за то, что еврей…»

Главными антагонистами в повести оказываются скрытый фашист, националист, бандеровец Генчик — и чудом выживший в лагере смерти еврей‑подросток Саша. Генчик, физик, изобретает аппарат, посылающий «лучи смерти», и собирается устроить грандиозное убийство мирных граждан во время первомайской демонстрации. Противодействие ему оказывает Саша, обладающий уникальным прибором — очками с черными полированными стеклами. Очки были сделаны одним из взрослых узников лагеря смерти из какого‑то минерала, случайно обнаруженного им в шахте. Минерал обладает свойством многократно усиливать силу мысли. Узник использовал это свойство для того, чтобы расправляться с самыми жестокими из эсэсовских палачей. Но созданный им прибор истощил и собственные силы мстителя. Перед смертью узник передал свои очки Саше, рассказав ему об их фантастических возможностях. Саша, после освобождения, одержимый мыслью о возмездии для всех палачей, ускользнувших от правосудия, сказал своему младшему другу:

«Я сделаю боль наказания равной боли преступления…»

Но вот, схлестнувшись с «лучами смерти» скрытого фашиста и националиста Генчика, Саша вместо наказания преступника использует силу чудесных «очков», силу своей мысли и своих глаз для спасения ничего не подозревающих демонстрантов, оказавшихся под ударом зловещего аппарата физика Генчика.

Аппарат взрывается, убив и своего изобретателя.

Но и Сашин мозг не выдерживает безумной нагрузки. Подросток погибает:

«…Аппарат Генчика мог быть именно таким электромагнитным излучателем, обладающим вредным, смертельно опасным для человека действием. Может, Генчик и не сам его придумал, ведь он во время войны, как потом выяснилось, работал в Яновском концлагере, а там нацисты ставили опыты на людях. Какие опыты, это и до сих пор не известно, но Генчик имел к ним отношение. После разгрома фашизма он притаился и решил совершенствовать новый вид оружия.

<…>

Конечно, Генчик мог бы работать и на Западе. Но он был ярый националист, ему нужна была победа дома.

Черные очки тоже могли быть своего рода излучателями, созданными самой природой

<…>

…Генчик направил искусственно на первомайскую демонстрацию генерируемый пучок радиоволн, который встретился с волной, идущей от черных очков. Саша победил ценой колоссального нервного напряжения, ценой жизни…»

Может быть, выбор фигуры врага — украинского националиста, бандеровца, служившего нацистам, а после войны пытающегося найти новых союзников, новых хозяев среди врагов советской власти, — с точки зрения официальной цензуры компенсировал малоподходящий для официоза образ подростка‑еврея на роль героя. Но даже с таким правильным идеологическим посылом повесть М. Емцева и Е. Парнова оставалась едва ли не единственным произведением советской послевоенной фантастики, касавшимся еврейской темы.

Интересно, что и здесь неожиданно — уже не только для цензуры, но и, возможно, для самих авторов — вдруг сквозь современность и научно‑фантастические атрибуты проступают вновь библейские мотивы и аллюзии.

Так, «лучевое» фехтование Генчика с Сашей, столкновение «лучей смерти» с многократно усиленным телепатическим излучением, отсылает читателя к магическим схваткам Моисея и Аарона с египетскими жрецами‑магами и тому подобным эпизодам (соперничество Бильама и Моисея, поединки пророка Илии с языческими волхвами):

«Моисей и Аарон пришли к фараону [и к рабам его] и сделали так, как повелел [им] Господь.

И бросил Аарон жезл свой пред фараоном и пред рабами его, и он сделался змеем.

И призвал фараон мудрецов [Египетских] и чародеев; и эти волхвы Египетские сделали то же своими чарами: каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их жезлы» .

Потомки Голема

…Ах, что за чудная земля

Вокруг залива Коктебля!

Колхозы, бля, совхозы, бля. Природа!..

Когда‑то мы распевали эту хулиганскую остроумную песенку, даже не подозревая, что сочинил ее известный писатель и кинодраматург, автор сценариев фильмов «Иван Васильевич меняет профессию», «Двенадцать стульев», «Не может быть!» и многих других, Владлен Ефимович Бахнов.

…Сегодня парень пунши пьет,

А завтра планы продает,

Родного, бля, советского завода…

В историю советской фантастики он вошел как автор сатирико‑фантастической повести «Как погасло Солнце» и рассказов того же жанра и направленности. И вот в этих‑то рассказах и в этой‑то повести рассыпаны просто удивительные мелочи. Детали, создающие дополнительные смыслы. Как известно, дьявол прячется в деталях, Б‑г таится в мелочах…

Ну, вот, например, сатирический рассказ «Последняя гипотеза».

«Это произошло со мной не то в Париже, не то в Чикаго. Во всяком случае, это было на Западе, где и случаются разные неприятные истории.

Я не знаю почему, но меня всегда раздражал один из самых известных антропологов, доктор со странной двойной фамилией Гааль‑Пеерин.

…Представьте себе, что в относительно давние времена, порядка двухсот–двухсот пятидесяти тысяч лет назад, обезьяны были совсем не такими, какими мы их видим теперь. Они находились на гораздо более высоком уровне развития, чем сегодняшнее человечество. Естественно, они передвигались только на задних конечностях, способны были проделывать руками какую угодно работу и, отличаясь атлетическим телосложением, увлекались наукой и спортом.

<…>

…те, кого мы называем человекообразными обезьянами, создали обезьяноподобных роботов. Эти выведенные искусственным путем в лабораториях киберы так мало отличались от живых существ, что были способны даже к самовоспроизводству.

…Роботы сначала тоже опустились и так одичали, что стали жить в пещерах и питаться сырым мясом. Ну, а потом они <…> начали усиленно прогрессировать и допрогрессировались до того, что назвали себя человеками и изобрели собственных роботов…»

Сюжет понятен уже из этих нескольких абзацев — о хождении человечества по спирали, противоположной знаменитой ленинской, — не от простого к сложному, не от неразвитого к развитому, а наоборот: от развитого к примитивному, словом, о деградации человека (или робота, или кого там еще). А меня тут немедленно заинтересовала крохотная деталь (или все‑таки мелочь?): фамилия чокнутого доктора: Гааль‑Пеерин. Понятно, что она сотворена из вполне реальной фамилии Гальперин. Казалось бы, ничего особенного. Но! Фамилия Гальперин (Альперин, Гальперн, Хальперин и т. д.) — старинная раввинская фамилия, идущая от раввинов немецкого города Хайльборн, среди которых наиболее известный — каббалист рабби Йехиэль бар Шломо Гальперин (1660–1746), главный раввин Минска. Гальперины — потомки великого средневекового мудреца Раши — рабби Шломо Ицхаки, а он, в свою очередь, считается прямым потомком (по женской линии) царя Давида. И ведь верно: кому еще заниматься проблемой вырождения человечества, как не антропологу с такой родословной? Мелочь, конечно. Может, случайная, может, нет.

Или, к примеру, рассказ «Двенадцать подарков» — «Из невыдуманных рассказов заслуженного водителя времяходов дальнего следования Николая Ложкина». Речь в рассказе идет о чересчур инициативном короле‑законодателе по имени Альфонс, правившем королевством Игрикония.

«Его Величество новый закон придумал. На сей раз дело идет об окончательном и поголовном расцвете… — И министр показал мне документ, который назывался “Закон о Двенадцати Праздниках”.

“Отныне, — говорилось в этом документе, — в целях скорейшего установления тотального благополучия в Игриконии вводится новая система, именуемая “Ты мне — я тебе”, или система Двенадцати Праздников.

<…>

Каждый гражданин ОБЯЗАН ежемесячно одаривать не менее двадцати сограждан, и ИМЕЕТ ПРАВО получать от всех одариваемых столь же полезные в хозяйстве сувениры…»

Мне кажется, что идею взаимного одаривания король Альфонс (ну, или Владлен Бахнов) позаимствовал из старинного обычая на еврейский праздник Пурим. Обычай этот называется на идише шалахмунес, а на иврите мишлоах манот, то есть «посылание даров». Состоит он в традиционном взаимном одаривании соседей, родственников, знакомых и даже незнакомых людей сладостями в праздничные дни. Причем это одаривание выглядит как взаимное вручение друг другу небольших украшенных подносов. На подносах разложены разнообразные съедобные сувениры — конфеты, сухофрукты, традиционные пуримские пирожки «озней Аман» («уши Амана») и так далее.

Очень похоже на закон инициативного короля (обычаи общины у евреев фактически приравнены к законам), только он решил растянуть этот обычай на весь год.

Вот такие мелочи разбросаны в текстах веселых и остроумных рассказов Бахнова. Их сатирическая направленность, видимо, настолько беспокоила цензуру, что появление в тексте отсылок к крамольным традициям крамольной нации и религии цензоры пропускали, не задумываясь. В самом деле: откуда цензорам знать раввинские родословные или пуримские традиции?

Но иной раз эти мелочи становились сюжетообразующими — как случилось в повести «Как погасло Солнце, или История Тысячелетней Диктатории Огогондии, которая существовала 13 лет 5 месяцев и 7 дней». Вновь сатирическая фантастика, вновь во множестве остросоциальные намеки и прозрачные аналогии. Чтобы не быть голословным, приведу цитату.

Говорит один из героев романа, глава гангстерского синдиката:

«Мы живем в стране, где законом стало беззаконие. И потому главой государства должен стать наш человек. Маленький, никому не известный человек из нашего синдиката» (имеется в виду гангстерский синдикат. — Д. К.). И далее: «Тот, кто управлял одновременно синдикатом и государством, был застрахован от всяких неожиданностей. Синдикат перестал быть государством в государстве, поскольку стал самим государством. Поэтому резко удалось сократить полицейский аппарат: гангстеры сами поддерживали порядок в своем государстве. А оставшиеся без работы полицейские устроились благодаря своим давним связям в тот же синдикат».

Иными словами, речь в повести идет о превращении тоталитарного государства в государство криминальное — после крушения тоталитаризма. Мне кажется, что цензура тех времен не обратила внимания на явные аллюзии в тексте по следующей причине. Связь между тоталитаризмом и организованной преступностью неоднократно прослеживалась мировой литературой. Достаточно вспомнить «Карьеру Артуро Уи» Бертольта Брехта с ее псевдочикагскими гангстерами, разыгрывающими историю Третьего рейха. Но всегда говорилось о нацизме. Или о диктатурах латиноамериканского типа.

Если же речь заходила о коммунизме — даже в антисоветских произведениях, такую связь почему‑то не обнаруживали. И повесть Бахнова оказалась в ряду не антикоммунистических, а антифашистских произведений. Хотя там прозрачных намеков более чем достаточно. Например, о стране, в которой разворачивается действие, сказано:

«Огогондия была огромным широко раскинувшимся государством и сверхдержавой не считалась лишь по двум причинам: 1) политический разброд был в ней прямо пропорционален ее географическим размерам, в то время как 2) международный престиж был этим размерам обратно пропорционален» .

Есть там и своя «красная селедка»:

«И по улицам Огого начали шагать упитанные молодчики. Распевая воинственные песни, они призывали вступать в Союз солнцепоклонников (в дальнейшем именуемый СС) и в честь Властелина Солнца устраивали по ночам факельные шествия под аккомпанемент марша солнцепоклонников» .

Все понятно. Речь, конечно же, о Гитлере и его белокурых бестиях, о «сверхчеловеках»:

«А демонстранты все шли и шли. И все чаще мелькали плакаты: “Будем нечеловеками!”, “Вступайте в Лигу нечеловеков!”, “Солнце для нечеловеков!”, “Книги — в огонь!”, и опять же: «К черту все человеческое!”

Еще днем были разгромлены библиотеки, а вечером запылали первые костры из книг. И парни из Союза солнцепоклонников, первые кандидаты в нечеловеки, радостно прыгали вокруг костров, подбрасывая в них все новые и новые книги. Все больше горело костров. А нечеловеки плясали у огня и с помощью тех же костров, которые вывели человечество из пещер, пытались загнать его обратно в пещеры» .

И, разумеется, такие прямолинейные отсылки к черному ордену СС, к нацистским фантазиям об арийском сверхчеловеке уводили внимание цензуры от, например, такого, прямо скажем, опасного пассажа:

«По мрачным улицам Огого двигался туристский автобус. От обычных автобусов он отличался только тем, что был без окон и из него туристы могли увидеть не больше, чем из запаянной консервной банки.

— Господа иностранные туристы! — профессионально бодрым голосом выкрикивал гид в то время, как экскурсанты мерно покачивались в уютных креслах. — Мы проезжаем сейчас по залитой солнцем древней столице Великой Диктатории Огогондии. Пусть вас не удивляет, господа туристы, что в нашем автобусе нет окон. Благодаря свойственному нам гостеприимству иностранцам разрешается свободно передвигаться по улицам столицы. Но из соображений государственной безопасности запрещается на эти улицы смотреть. Однако это не страшно. Поверьте мне, я лично буду рассказывать вам самым подробнейшим образом обо всех городских достопримечательностях, мимо которых нам доведется проезжать…»

Повесть остроумная и едкая, настоящая сатира. «Метод Верна–Этцеля» («два — Жюля — два») тут использован на всю катушку: действие происходит даже не в другой стране:

«Исторические события, правдиво и объективно излагаемые в этой хронике, имели место на далекой‑далекой планете Аномалии, медленно вращающейся вокруг звезды Оо» .

Опять же — СС, костры из книг и так далее. Но вот что поразительно: если в момент написания и издания книги острие сатиры действительно могло выглядеть направленным в стороны тоталитаризма, так сказать, чужого, то с течением времени и особенно после 1991 года повесть настолько приблизилась по социальным своим намекам к реальной ситуации в странах бывшего СССР, что и намеками все это не воспринималось. Иной раз кажется даже, что был у автора какой‑то прибор, какой‑то хроновизор, позволявший обозревать будущее.

На самом деле никакого хроновизора тут нет, да и не надо. Механизм появления подобного рода пророчеств хорошо описан в книге французского филолога и психоаналитика Пьера Байяра «Титаник утонет». Суть его объяснения можно сформулировать следующим образом. Все зависит от добросовестности писателя и его умения анализировать явления, гипотезы, тенденции развития общества. Американский писатель Морган Робертсон в своем романе «Тщетность, или Гибель “Титана”» описал трагедию «Титаника» за 14 лет до того, как она произошла. Но это не визионерство, просто он добросовестно изучил характеристики новейших океанских лайнеров и выбрал наиболее вероятный тип катастрофы. Отсюда — совпадение деталей вымышленного и реального происшествий.

Точно так же Владлен Бахнов выбрал наиболее вероятную версию преобразования тоталитарного общества — при включении в него институтов частной собственности. И то, что его вымысел совпал с реальностью, — не пророчество, а закономерный результат развития в этом направлении. А то, что направление он выбрал правильно и точно, говорит, разумеется, о высоких интеллектуальных способностях писателя.

Но меня, опять‑таки, заинтересовали детали, оказавшиеся вне сферы действия «метода Верна–Этцеля». Повесть Бахнова состоит не только из намеков разной степени социальной остроты. Это произведение базируется на приключенческой интриге и динамичном сюжете. А сюжет таков. Диктатор — в книге его называют Попечитель Дино Динами — приказывает создать кибернетического двойника, который будет его заменять в разных церемониях и особенно во время семейных ссор. Ученые создают такого двойника, но в итоге один из двух главных приближенных Попечителя устраивает дворцовый переворот, заменяя диктатора точной его копией, которой, как он считает, легче управлять.

Этого приближенного зовут Урарий.

А теперь небольшой исторический экскурс. Одним из самых известных еврейских деятелей позднего Средневековья был великий пражский мудрец и ученый Иегуда‑Лев бен Бецалель, знаменитый пражский рабби, легендарный создатель Голема. И было у него несколько прозвищ. Называли его Высокий рабби, называли его аббревиатурой МААРАЛ — Море вэ‑рабейну Лев (Наш учитель и наставник Лев) и наконец — Гур‑Арье (Львенок).

Откуда взялось последнее прозвище? У евреев существовала давняя традиция — именовать уважаемых раввинов по самым значительным их трудам. Вот так и появилось у МААРАЛа прозвище Гур‑Арье — после того, как он написал фундаментальный богословский труд с таким названием.

Под этим же прозвищем р. Иегуда‑Лев бен Бецалель стал героем множества фольклорных историй, которые сформировались вокруг монументальной фигуры духовного лидера, подвижника, ученого и мудреца. В этих легендах мудрый Гур‑Арье воскрешает покойников, прорицает будущее, превращает свинец в золото (для императора Рудольфа II) и, конечно же, создает и оживляет Голема — великана, взявшего под защиту еврейский квартал Праги. Оживший Голем послушен воле своего создателя, но однажды вышел из подчинения, начал крушить все на своем пути, и Гур‑Арье спешно превратил его в сухую глину.

Внуки прославленного раввина взяли одно из прозвищ своего деда в качестве семейного прозвища. Затем прозвище Гур‑Арье превратилось в фамилию. В ходе еврейских миграций некоторые потомки пражского рабби оказались далеко от Праги — кто в Венгрии, кто в Германии, кто в Польше, а затем и в Российской империи. В разных странах это прозвище за несколько веков модифицировалось — где‑то в Гурарье, где‑то в Гурарий, Гурарьев и так далее.

Трудно представить себе, что фантастический Урарий у Бахнова появился не как указание на реального Гурария. Тем более, что Урарий‑то в повести как раз занимается искусственным существом — кибером‑двойником диктатора (Попечителя Дино Динами), который в один прекрасный день, не выдержав интеллектуальной нагрузки, сходит с ума. Правда, ни Урарий (карикатура на пражского мудреца), ни прочие персонажи не смогли вернуть кибера в его первичное состояние (сухую глину — ну или разобранные запчасти). Тут уже Урария заменил молодой ученый Котангенс, разбив киберу голову тяжелой настольной лампой. Что делать — каков век, таковы и заклинания.

Это был весьма смелый шаг — ввести в советскую сатирическую повесть, в качестве основы сюжета, старинную еврейскую легенду о мудром раввине и его непослушном создании.

Повесть Владлена Бахнова «Как погасло Солнце» стала, на мой взгляд, не единственным, но самым ярким случаем применения «метода Верна–Этцеля». Мне кажется, пример этот доставил бы французскому фантасту, автору метода, изрядное удовольствие. Ведь, судя по «Таинственному острову», Жюль Верн и сам был не прочь поиздеваться над цензорами. Даже когда этими цензорами выступали близкие ему люди.

* * *

«Tempora mutantur et nos mutamur in illis», — сказал некогда римский поэт Овидий. «Времена меняются, и мы меняемся с ними».

Миновало без малого полтораста лет с появления «метода Верна–Этцеля», миновало четверть века со времени исчезновения с политической карты того государства, в котором этот метод более или менее успешно использовался деятелями культуры, и кому сегодня может прийти в голову применить его вновь? И зачем? Был капитан Немо польским революционером или индийским принцем — кому сегодня может прийти в голову маскировать одно другим? Польский аристократ, бунтовавший против Российской империи, сегодня точно такая же экзотика, как сын раджи, восставший против колонизаторов‑англичан.

Но… «Таинственный остров», на мой взгляд, уступает «Двадцати тысячам лье под водой», поскольку в «Двадцати тысячах лье…» не раскрывается тайна личности Немо, капитана «Наутилуса». То, что Жюль Верн отказался менять национальную принадлежность своего героя, но согласился на компромисс и отсутствие любых указаний на этническую идентичность, придало фигуре свободолюбивого гения особый характер. Правда, парадоксальным образом позже высветилось сходство между Немо (безусловно, положительным героем) и главным отрицательным героем позднего романа «Флаг родины», инженером Серкё. Серкё даже внешне чем‑то напоминает Немо:

«…У него черная борода и волосы с проседью, тонкое насмешливое лицо, живые умные глаза…»

Инженер Серкё, если можно так выразиться, половинка Немо — инженерная половинка. А «командирская половинка» — второй персонаж «Флага родины», подводный пират Кер Каррадже, он же граф д’Артигас. Прошло 30 лет (или 60 — по другой версии) со времени появления «Наутилуса» — и пираты занялись своим привычным делом, уже без оглядки на свободолюбие и справедливость.

Но это так, к слову. Возвращаясь же к «методу Верна–Этцеля», можно сказать, что и произведения советских писателей, последовательно использовавших его, сегодня тоже читаются по‑другому. Политические намеки, те самые «фиги в кармане», которые превращали научную фантастику в скрыто диссидентскую, оппозиционную литературу, стали всего лишь особенностями образной системы жанра или творческого метода отдельных писателей. Зато неожиданную, не замеченную ранее глубину обретают редкие, но тем более ценные библейские аллюзии в их творчестве, которые изначально тоже присутствовали, как иносказания, мелочи, брошенные «просто так».

Малоинтересны хитро закамуфлированные намеки на всесильные и жестокие спецслужбы, на идеологический партийный контроль. Куда интереснее вечные, вневременные проблемы, повернутые неожиданной стороной, — как в повести «За миллиард лет до конца света» Стругацких.

Малоинтересны остроты и шутки в адрес советских порядков — и все интереснее история взаимоотношений человека‑творца и его искусственного двойника в повести Бахнова, тайна, со времен пражского Голема будоражащая наше воображение.

И что мне, читателю, за дело до канувшего в Лету (вслед за советским социализмом) «муравьиного лжесоциализма» Мао Цзэдуна, этой «красной селедки» из романа Ефремова? Куда интереснее почитать о контакте внешне неотличимых человечеств, далеко разошедшихся в вопросах морали, задуматься о том, неизбежен ли этический прогресс, задуматься о путях и перепутьях развития человечества.

«Фиги в кармане», даже не «фиги», а «фигушки», «фигочки», казавшиеся менее важными, чем критика системы, сегодня вышли на передний план, перестав быть намеками, перестав быть подмигиваниями, серьезно заслонили политическую и социальную заостренность, оппозиционность этих (и многих других) книг, написанных в советское время. Они стали метафорами, яркими и неожиданными, частью образной системы. Эта система уже не столько скрывает, сколько раскрывает и заостряет общечеловеческие проблемы, которые не исчезают и не могут исчезнуть с исчезновением социально‑политических противоречий.

«Tempora mutantur et nos mutamur in illis ideas», — как сказал бы Овидий сегодня. «Времена меняются, и наши представления меняются с ними».

(Опубликовано в №348, март 2021)

Мария Галина: «Вся история ХX века — это еврейская тема»

Борис Стругацкий. Долг и обязанность