Умберто Эко принадлежит метафора: шепот книг в библиотеке — это образ культуры, то есть самого хрупкого, что только есть в цивилизации: пренебрежимо тонкий слой, который, однако, совершенно невозможно устранить, не разрушив целое. Эко пишет: «Нередко одни книги говорят о других книгах, а иногда они как будто говорят между собой. В свете этих размышлений библиотека <…> показалась еще более устрашающей. В ее недрах долгие годы и века стоял таинственный шепот, тек едва уловимый разговор пергаментов, жизнь, скрытая от глаз, в этом приюте могуществ, неподвластных человеческому разумению, в сокровищнице, где тайны, взлелеянные многими умами, спокойно пережили всех — и тех, кто их открыл, и тех, кто повторял вслед за открывателями».

Почему так важно знать, с чего начиналось Писание? Содержит ли начало некое таинственное заклятие, ведущее к тайнам человека и вселенной? Почему начало и конец времен интересовали Еноха столь же, сколь и предел человека? Не говорит ли это о том, что устройство человека коррелирует с конструкцией мироздания так же, как размеры клетки управляются законами всей природы? Не говорит ли история создания Писания столь же важные вещи о мироздании, сколь сама история сотворения мира?

Вглядываясь в точку, в которой ничего еще не было, можно что‑то понять о том, что будет, когда ничего не будет. Откуда мы пришли — не менее важно, чем то, кто мы. Как возникла жизнь — не менее важно, чем то, что представляет собой жизнь.

* * *

«Дело Шапиро» — это проблема легендарных свитков «Второзакония», добытых когда‑то иерусалимским торговцем древностями Мозесом Шапиро: подлинны ли они, как кумранские свитки, или же это уникальная подделка.

На Христианской улице Иерусалима по‑прежнему торгуют древностями, там по‑прежнему толчея. Когда‑то у входа в одну из лавок, близ поворота на улицу Святой Елены, висела табличка: «Мозес Шапиро, официальный поставщик Британского музея».

Но впервые о свитках Мозеса Шапиро я услышал там, где герой этой истории был крещен: в церкви Христа, неподалеку от Яффских ворот. Как только я перешагнул через ее порог, еще не привыкнув к сумрачной гулкой пустоте под сводами, мне отчего‑то стало захватывающе жутко. В тот момент древний город словно ожил передо мной, проснулся или я очнулся внутри него, и это понимание необыкновенного бодрствования внутри чужого сна запомнилось.

Той поздней осенью, бесконечно гуляя по городу, я наконец сворачивал в гостиничный дворик близ дворца Ирода, на месте которого располагался полицейский участок, и входил под храмовые своды. Передо мной высился витраж — дерево с произрастающими в его кроне буквами. Здесь Шапиро повторно крестился и крестил двоих своих дочерей. За этим витражом тогда, полтора века назад, точно так же поднималось над Иерусалимом солнце. Я сидел на деревянной скамье, отогреваясь и разглядывая лаконичное убранство церкви, в которую иногда заходили туристы, пока не начиналась служба; горстка прихожан являлась вместе со священником, стук стульев, английская речь наполняли своды над кафедрой, на которой была надпись на иврите: «Эммануэль». Я тихонько вставал и пятился к выходу.

Мозес Вильгельм Шапиро родился в Каменец‑Подольске, в глухом углу империи. Отец его отправился в Иерусалим и вскоре пропал без вести. Двадцати пяти лет от роду, вместе с дедом, Мозес решает следовать на поиски отца; три тысячи верст пути через Стамбул, Эскишехир, Мерсин, Идлиб и Тартус начались для них в Бухаресте, где дед заболел и умер. Вернуться Шапиро не пожелал и, приняв крещение в лютеранской церкви, продолжил путь.

Греко‑православная и Римско‑католическая церкви на Ближнем Востоке всегда были заняты тем, что охраняли свои паломнические святыни от посягательства иных конфессий, в то время как протестанты активно проповедовали иудеям христианство. В начале 1830‑х годов Англия и Пруссия ради этой цели заключили религиозный союз в Святой земле и призвали евреев‑выкрестов из разных европейских стран собраться в Иерусалиме под покровительством первого епископа объединенной церкви.

В 1856 году после изнурительного, полного превратностей путешествия Мозес Шапиро поселяется при англиканской миссии, посещает церковь Христа у Яффских ворот и обучается в ремесленном училище переплету книг и резьбе по дереву.

Рынок в Святой земле формировался тогда паломниками, покупавшими фигурки Богоматери на ослике с младенцем, кресты и крестики, ларцы для сбора пожертвований — все из оливкового дерева, а для общинных нужд изготовлялись макеты древнего города и Храмовой горы; их можно и нынче рассмотреть в музее при церкви.

В те времена, когда Шапиро открыл свою лавку, город был полон примет перенаселенной нищеты: мясники сбрасывали потроха животных в сточные канавы, кучи гниющего мусора громоздились на перекрестках, площади были похожи на прифронтовой госпиталь — здесь собирались калеки, безрукие и безногие грели свои обрубки и язвы на солнце, слепые гремели кружками для подаяния.

Лишь с приездом кайзера и развитием железной дороги, разбавившей паломников туристами, город стал понемногу преображаться, по крайней мере, в вопросах гигиены и удобства проезда по дорогам — не только верхом на осликах и лошадях, но теперь и в повозках и каретах.

Общественная жизнь была скудна и лишь мерцала благодаря евреям, отчаянно боровшимся против христианских миссий. Еврейские общины предавали анафеме отступников вроде Шапиро, запрещали хоронить на еврейских кладбищах тех, кому довелось умереть в миссионерских госпиталях или лечиться у врачей‑миссионеров; дочь Шапиро, ставшая французской писательницей, вспоминала, как иногда у лавки останавливался какой‑нибудь набожный еврей и, размахивая руками, гневно кричал в лицо Мозесу: «Предатель! Предатель!»

Осенью благодаря наступившей прохладе паломников становилось больше. Осенью Шапиро бывал молчалив, замкнут, запирался, погружаясь в расшифровку древних рукописей. Но проходил месяц, другой, и накануне рождественской суматохи хозяин являлся в лавку вместе с младшей дочерью, разбрызгивал воду с розовым маслом, сам вставал в дверях, чтобы приветствовать привлекательных туристок, приглашать внутрь, предлагать резные переплеты для святых книг, литературу об Иерусалиме. Для особо понравившихся он выкладывал на прилавок сокровища: свитки, керамику, кувшины и идолов, угощал кофе с медовой баклавой, приглашал пройти в задние комнаты посмотреть на бассейн Вирсавии, облокотясь на балюстрадку, уставленную цветочными горшками (в декабре уже расцветали кавычки цикламен): вот, взгляните в колодец мшистых стен, вдоль которых иногда плюхаются бурдюки из окон, ах, не пугайтесь, так набирают воду для уборки; вон там, в том углу, видны ступени, где появилась из воды Вирсавия в тот самый миг, когда Давид узрел ее; и немудрено, ведь жили здесь всегда тесно — цари и священники, выходя на улицы, сталкивались лицом к лицу с пророками и нищими, обитали буквально через забор, стена в стену.

Иногда, очарованные красноречием рослого светлоглазого господина, столь выделявшегося обликом среди восточной скученности, приятные особы принимали предложение явиться к ним в гостиницу, продолжить беседу или совершить прогулку по особенным местам, известным только нашему чичероне. Девочка Мари, из чьих воспоминаний мы все это знаем, — дочь Шапиро, — часто вертелась в лавке, ей дозволялось многое, в том числе оттирать горлышки древней хрупкой керамики, поскольку отец считал, что у нее подходящие для этого ладошки. Иногда он брал ее с собой в поездки, однажды вместе они скакали на одной лошади, белой, между холмов цвета верблюжьей шерсти; а когда он возвращался из поездок, то, целуя его, она чувствовала просторный терпкий запах пустыни в его бороде.

* * *

Вопрос о поддельности свитков Шапиро, найденных в Моаве, неотделим от мысли, что они подлинны и хранятся где‑то в тайном месте, канув три года спустя после его смерти в центре Европы. Однако многое говорит и в пользу подделки. Шапиро — типичный торговец древностями, как и большинство иерусалимских дельцов, и если он приторговывал историями про Вирсавию, а во время путешествия по Йемену с помощью турецких солдат коварно отнимал у еврейских общин старинные свитки, которые служили им бесценной реликвией, то почему бы он не мог преподнести хорошо приготовленную «клюкву» Британскому музею?

Отголоски прожектерства Шапиро можно уловить в описанных его дочерью ссорах с женой, называвшей идеи мужа «пустыми мечтаниями»; в обращенных к главе американской колонии жалобах йеменской общины, ради Мессии перебравшейся в Святой город, где члены ее с удивлением встретили того самого «рабби», который так вероломно ограбил их; даже в том, что Шапиро засыпал в церкви, стоя на коленях во время молитвы.

Однако наивно сквозь толщу забвения выносить суждение о человеке — тогда как с расстояния, на котором слышно его дыхание, любой дальний становится ближним и суждение обрастает плотью, нервами, обретает дар речи, скелет исчезает, перестает страшить.

Бедуинские племена коварны были с теми, кто пришел на их землю, и только англичане рискнули развернуть в подмандатной области сеть полицейских участков. Многие возблагодарили их за эту защиту — от Лоуренса Аравийского, участвовавшего в набатейских раскопках в Южном Негеве, до членов The Palestine Exploration Fund, бороздивших на лодках Мертвое море, изучая его берега.

Шапиро в поисках древностей пришлось иметь дело с бедуинами, налаживать деловые отношения с целыми кланами, а его посредником и связным с воинственными шейхами стал Салим — человек с виду общительный и легкий, поставлявший жителям обоих берегов Иордана табак и кофе, а главное — последние новости.

Постепенно Салим стал едва ли не основным добытчиком древностей для рынка Святого города, да и всего Ближнего Востока, причем не было ни единого сколько‑нибудь ценного предмета старины в Иерусалиме, который миновал бы лавку Мозеса Шапиро. Именно у ее порога на Христианской улице можно было видеть коренастую, словно высеченную лучами зноя фигуру Салима.

Со временем Шапиро приобрел опыт путешествий по Палестине, рассеченной неведомыми пришельцу границами между арабскими кланами. Древности здесь мерещились повсюду, и кто‑то догадывался, чем же дьявол искушает в пустыне, какие богатства мира приоткрывает для соблазна в совершенной пустоте, где нет ни клада, ни обломка; какие из‑под песка и камней можно добыть сокровища слов, ведь нет ничего в мире дороже слов, речений, сотворивших саму вселенную.

И Шапиро не отверг соблазн обладания. А в 1883 году, в обмен на несколько обрывков пергамента, пригодных скорее для изготовления пастушеских сандалий, едва не выручил сумму, какой хватило бы на строительство устрашающего своей военной мощью флагманского броненосца.

* * *

Если бы в 1868 году немецкий проповедник Аугустус Фредерик Кляйн не принял предложение шейха Бени Хамида отдохнуть в его шатре, то, по всей видимости, имя Мозеса Вильгельма Шапиро осталось бы под спудом забвения. Но у пастора Кляйна не было выбора, потому что сил человеческих не хватает идти дальше после перехода через Мар Сабу (монастырь Святого Саввы) в оазис Эйн‑Геди. Кляйн ночевал в палатке в финиковой роще, наблюдая на закате семейство винторогих коз, спустившихся к водопою, а на рассвете отправился в ущелье осмотреть капище медного века, чтобы зарисовать стертые обломки «рогатого» алтаря — кубической формы камня с заметно выгнутыми вверх углами, действительно похожего, как говорил Уоррен, на алтарь, найденный в Мегидо. Пока солнце не поднялось в зенит, пастор поспешил вместе с проводниками к лодке, груженной для устойчивости камнями, и отправился на противоположный берег Мертвого моря, в устье Вади эль‑Муджиб. Причалив, путники поскорее скрылись в тенистой теснине ущелья, погружаясь все глубже в каменный колодец, выглаженный зимними потоками, местами заваленный валунами, местами — в выемках, еще полных воды, горячей и затхлой, но все равно спасительной, ибо в намокшей одежде идти легче.

Когда ущелье наполнилось тенью от склоненного уже солнца, они поднялись на край ставшего значительно более пологим русла. Здесь им попался выехавший навстречу всадник, который принял часть поклажи и проводил к стойбищу Бени Хамида, где пастора ждал шатер, ковры, подушки и крепкий кофе, поданный вместе со сластями и мундштуком разожженного кальяна. Прикрыв глаза, Бени Хамид многозначительно рассказал Кляйну о том, что в его владениях, буквально в нескольких минутах пути, находится черный камень с древними надписями, которых еще не видел глаз европейца. Возбужденный вероятной удачей, Кляйн дурно спал и рано утром упросил сыновей Бени Хамида отвести его к камню. Это оказалась стела высотой почти в человеческий рост с несомненно древними семитскими надписями в тридцать четыре строки — посланием в века известного из Библии моавитского царя Меша.

Значение находки в те времена, когда подлинность библейских событий была абсолютно мифической, трудно переоценить. Кляйн зарисовал фрагмент послания и поспешил отправиться в обратный путь в Иерусалим, где явился к прусскому консулу с докладом. В тот же день в Берлинский императорский музей была отправлена телеграмма с запросом, и вскоре получено согласие музея выделить сто наполеонов для покупки стелы.

Уже снаряжается экспедиция для переговоров и доставки камня, но Бени Хамид заламывает цену в тысячу наполеонов. Секрет, известный больше чем одному человеку, никогда не останется тайной, и одновременно с немцами тогдашний канцлер‑драгоман французского консульства Шарль Клермон‑Ганно, амбициозный и талантливый молодой лингвист, также пытается приобрести камень.

Он nbsp;посылает гонцов снять с надписи на стеле оттиск из папье‑маше; однако отправленные им бедуины принадлежат к роду, конкурирующему с кланом Бени Хамида, и на месте разыгрывается следующая сцена: в яме, где скрывалась от посторонних глаз стела, два араба накладывают бумажную массу на камень и ждут, пока та высохнет, в то время как третий обороняется от наседающих на него с копьями, неистово вопящих бедуинов. Нападавшие ранят одного экспедитора, второй бежит, третий успевает сорвать едва просохшую бумагу — клочьями — и ретируется, запихнув добычу за пазуху.

Стремясь опередить немцев, Клермон‑Ганно обращается за помощью к османским властям, и тогда Бени Хамид, испугавшись вторжения турецких войск на территорию своего племени, приказывает обложить стелу костром, затем поливает раскаленный камень водой — и делает так снова и снова, пока археологический шедевр не распадается на множество фрагментов. После чего шейх велит своим вассалам взять по куску камня и спрятать на собственных гумнах, тем самым привлекая древними заклятиями милость богов на урожай.

Между тем Клермон‑Ганно, получив от своих посланцев оттиск камня, в течение недели расшифровывает текст. В научном мире это производит сенсацию: о подлинности надписи свидетельствует ее историческое содержание, дополненное лингвистическим и палеографическим анализом. Ему же, Клермон‑Ганно, объединившему усилия с The Palestine Exploration Fund, удалось, не церемонясь с затратами, выкупить куски расколотого камня, составившие вместе приблизительно две трети надписи. Теперь склеенную стелу Меша можно увидеть в Лувре.

* * *

После истории со стелой множество древностей внезапно хлынуло из Моава — в том числе обломки камней с надписями, кувшины, керамические сосуды в виде рук, обращенных пятью перстами в небо, идолы, у некоторых человеческих фигур имелись даже лихо закрученные усы, и многое в этих изделиях было от современного примитивизма.

Важно понимать, что неумелую древность подделать труднее, чем произведения древнего искусства, по той причине, что эволюция интеллекта напрямую связана с развитием ремесленного умения, подобно тому как орудия труда древнего человека несут следы развитости ума. Искусство любого периода нам ближе и понятнее, чем ширпотребный срез, который, в сущности, является слепком мозга древней эпохи, исчезнувшего без следа, как и вся не оставившая праха органика. Древнейший примитивизм не может быть имитирован современной неумелостью, то есть с помощью упрощения художественного образа, — это гораздо труднее имитации детского искусства и изображения идей, принадлежащих, скажем, собаке: в обоих случаях требуется талант особого свойства.

Скорее всего, среди моавитской керамики имелись подлинные образцы, породившие множество подделок, исполненных в меру способностей мошенников. Шапиро поначалу купился на свежие поставки Салима; вероятно, отчасти он и рад был обманываться. Так или иначе, он продал Берлинскому музею «моавских идолов», якобы найденных у подножия стелы Меша.

Клермон‑Ганно объявил их подделками. Расследование немецкого консула, вызванное обвинениями Клермон‑Ганно и продуманной контратакой Шапиро в печати, выяснило, что двое мальчишек таскали из дома Салима едва обсохшие «моавитские черепки» в гончарную печь, причем им приказано было делать это лишь с наступлением темноты и только во время молитв Магриба и Исы, когда улицы были пусты.

Состаривалась керамика тем, что закапывалась во влажную смесь соли и земли, которой изобиловали берега Мертвого моря; в ящиках с этим едким составом она и доставлялась в дом Шапиро. Изначально обманутый подручными, Шапиро поддался искушению остаться внутри выдумки, потому что дело завертелось; с одной стороны, он ощущал свою правоту, раз некоторые сосуды и идолы были подлинными, с другой — он слишком рисковал, ставя на карту свою репутацию.

Частью расследования стала экспедиция, посланная немецким консулом в Моав, — решено было наугад выбрать место раскопок и посмотреть, что удастся найти. Однако в группу расследователей почему‑то вошел Салим, а место раскопок было предложено неким арабом по имени Мутлак, и немцы почти тут же в пещере наткнулись на черепки с надписями, сходные с теми, что торговались Шапиро. На поверку оказалось, что в каждой пещере в окрестностях есть следы недавнего пребывания человека, и немцы утвердились в подозрениях, что имеют дело с иерусалимским трюком, когда богатых туристов вывозят в определенное место с прикопанными заранее артефактами.

И все это при том, что Шапиро подчеркивал, будто Салим и Мутлак — заклятые враги и «Мутлак давно бы убил Салима, если бы не боялся меня». После того как немецкий консул в результате расследования не встал на его сторону, Шапиро уволил Салима, а тот пришел в прусское консульство с жалобой: мол, бывший хозяин должен ему кругленькую сумму и если не заплатит, то он, Салим, обнародует всю правду о глиняных изделиях моавитян.

Эта история едва не погубила репутацию Шапиро; потери его были бы огромны, если бы мэр Сан‑Франциско Альфред Сутро не приобрел у него для публичной библиотеки несколько подлинно древних рукописей.

Надо заметить, чрезвычайно важным обстоятельством является то, что после смерти Шапиро его разоренное семейство целиком продало библиотеку Альфреду Сутро.

* * *

Летом 1878 года Шапиро гостил в доме шейха Махмуда аль‑Араката, и тот поведал ему, что недавно знакомые бедуины, спасаясь от преследования властей, нашли убежище в одной из пещер Вади эль‑Муджиб, где наткнулись на кожаные лоскуты, обернутые в тряпки: «древние заклинания» на них, как немедленно осознал Шапиро, были написаны в точности тем же шрифтом, что и строчки на стеле Меша.

Пещеры, по словам бедуинов, были сухими, и это наводило на мысль, что древние тексты в них могут быть столь же сохранны, сколь и в пустыне Египта. С помощью шейха Шапиро заполучил фрагменты этих «древних заклинаний»; они были распознаны и переведены им как последние предписания Моисея, с которыми тот обратился к евреям в горах Моава. В отличие от канонического текста, во «Второзаконии» Шапиро отсутствовали последние строки, касавшиеся смерти Моисея: конечно, Моисей не мог пророчествовать о собственной кончине.

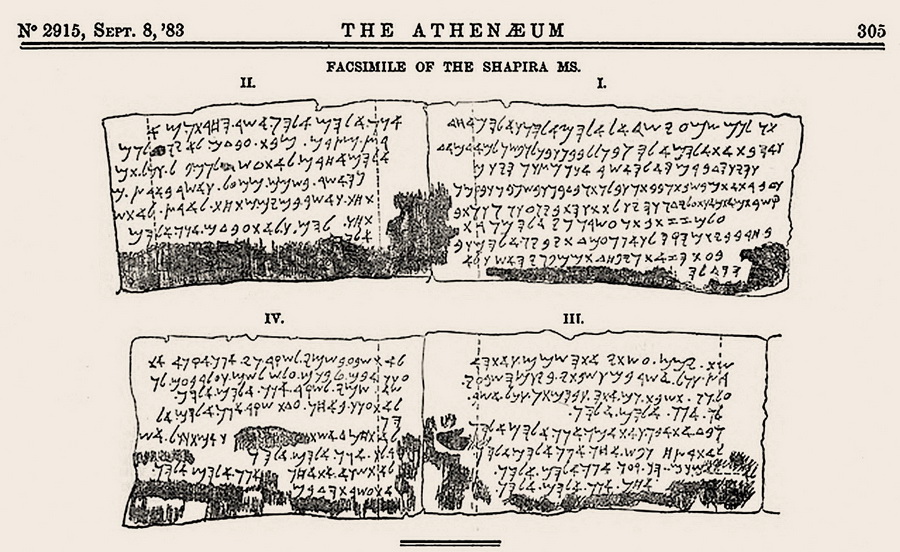

Пять лет Шапиро держал рукописи под спудом и только в 1883 году показал их профессору Шрёдеру — немецкому консулу в Бейруте, который счел их подлинными. Однако, приехав в Берлин, столицу библеистики в те времена, Шапиро получил заключение профессора Лепсиуса, что рукописи — пятнадцать кожаных свитков — им, Лепсиусом, признаются подделкой. Шапиро тем не менее повез свою находку в Лондон и предложил купить свитки Британскому музею за миллион фунтов стерлингов.

В штабе The Palestine Exploration Fund его поначалу встретили с восторгом. Для экспертизы собрались в доме секретаря фонда, писателя Уолтера Безанта, — и ровно в тот момент, когда часы пробили полночь, Шапиро театрально выложил на стол для обозрения обрывки пергамента и оторвал зубами кусочек, чтобы ученые мужи смогли убедиться в подлинности манускриптов, — словно это был не пергамент, а золотые монеты, проверяемые на зуб.

Впрочем, там присутствовал и знавший Шапиро по Иерусалиму картограф Клод Кондер, который не слишком доверял иерусалимскому антиквару: когда‑то тот был посредником в переговорах с бедуинами, взявшими в заложники одного из членов The Palestine Exploration Fund, и переговоры закончились трагически: англичанин был убит, а деньги, переданные Шапиро для выкупа, исчезли. Это был факт поразительный и очень подозрительный, но именно так вспоминает Кондер в своей книге. Он сам работал в Моаве и утверждал, что глинистые пещеры там сырые, а потому сохранность в них манускриптов и тем более тканей, в которые они обернуты, казалась ему невероятной.

Сделка с Британским музеем между тем была на мази, дочь Шапиро вспоминала о наивных мечтах, которым предавались члены семьи: мол, они не только будут жить во дворце, но еще и построят прекрасную лечебницу для прокаженных или даже… купят всю Палестину.

И тут в Лондоне возникает Шарль Клермон‑Ганно, давний недоброжелатель нашего героя, и объявляет в печати, что Шапиро использовал для мистификации старинные синагогальные кожаные свитки, обрезал нижний край свитка и обработал его химическими реактивами.

23 августа Мозес Шапиро писал Давиду Гинзбургу, главному эксперту Британского музея: «Вы сделали из меня дурака, опубликовав и выставив на обозрение рукописи, которые, оказывается, считаете фальшивыми. Не думаю, что я смогу пережить этот позор».

На nbsp;этом приключения Шапиро завершаются, след его манускриптов теряется, а сам он никогда больше не вернется в Иерусалим к семье, потому что в марте 1884 года, бесцельно поездив по Европе, застрелился в дешевом отеле Роттердама.

* * *

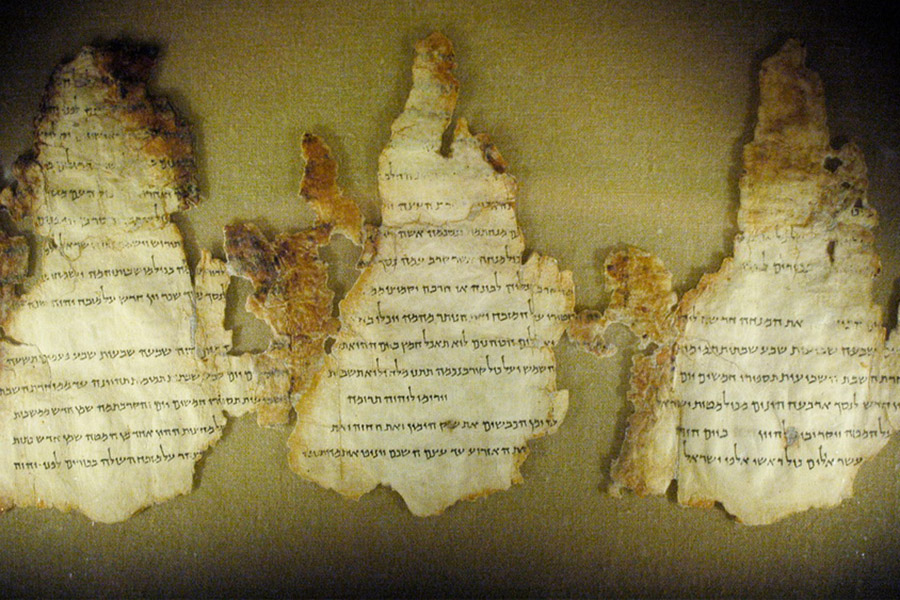

О рукописях Шапиро вспомнили после того, как в 1947 году в Кумране были найдены «свитки Мертвого моря» — еврейские манускрипты эпохи Второго храма, в прекрасной сохранности и обернутые в полотно. Это была крупнейшая археологическая находка ХХ века.

Писатель и журналист Ханан Тигай в своей увлекательной книге‑исследовании о Мозесе Шапиро «Утраченная Книга Моисея: Охота на самую древнюю в мире Библию» («The Lost Book of Moses: The Hunt For The World’s Oldest Bible») доказывает, что копия, сделанная со свитков, хранится в библиотеке Альфреда Сутро в Сан‑Франциско. И Тигай делает вывод: свитки Шапиро — отчетливая подделка.

Но исследователь Идан Дершовиц в недавнем выпуске De Gruyter выдвигает предположение, что свитки Мозеса Шапиро все‑таки подлинные и представляют собой древнейшие письменные образцы эпохи Первого храма. Он называет их «Прощанием Моисея» и пишет: «Когда я увидел копию свитков из библиотеки Сутро, то почувствовал, что это не может быть подделкой — знаний XIX века было просто недостаточно, чтобы ее создать».

Одним из элегантных аргументов, дополняющих научный анализ Дершовица, является следующий: «Учитывая то, что история Шапиро была сочтена выдумкой баснописца, в то время как при идентичных обстоятельствах были обнаружены свитки Мертвого моря, некоторые ученые сделали вывод: кумранские свитки тоже подделка».

В самом деле, Соломон Цейтлин, один из ведущих мировых экспертов по периоду Второго храма, решительно отрицал древность кумранских свитков. В 1950 году он утверждал: «Свиток Исайи, Комментарий Аввакума и другие свитки совсем не древние. <…> Сами по себе эти свитки не представляют никакой ценности. Свиток Исайи был скопирован необразованным евреем, не понимавшим значения слов, которые писал».

Примерно в то же время Цейтлин относительно параллелей между свитками Мертвого моря и свитками Шапиро писал следующее: «Профессор Берроуз, кажется, забыл о деле Шапиро, который сфабриковал рукопись книги Второзакония, написанную на пергаменте архаичным еврейским шрифтом. Он заявил, что приобрел ее у бедуина, который рассказал ему, что нашел свитки в пещере (опять же — бедуин и пещера). Ученые и эксперты Британского музея были убеждены в подлинности рукописи, пока не было обнаружено, что свитки изготовлены самим Шапиро. Таким образом история с “бедуинами и пещерой” превратилась в миф».

«Сегодня мы знаем, — пишет Идан Дершовиц, — что Цейтлин ошибался; свитки Мертвого моря являются древними. В таком случае логический маневр Цейтлина теперь должен быть изменен: вместо якобы ложной истории Шапиро, ставящей под сомнение подлинность свитков Мертвого моря, достоверности делу Мозеса Шапиро надежно придают точные детали повествования о более позднем открытии».

* * *

Что ж, сделаем вывод и мы. История Мозеса Вильгельма Шапиро и его свитков — поразительная, поучительная и вполне соответствует не только сказке о мальчике, кричавшем «волки! волки!», но и вполне библейской по размаху, трагической притче об абсолютности или относительности истины — в то время как за этим выбором стоит цена жизни.

Известно, что спустя три года после лондонского фиаско Шапиро проданные за бесценок свитки выставлялись на незначительном аукционе восточных древностей, но с тех пор их след теряется. Где они сейчас — великая загадка запутанного лабиринта библиотеки нашей цивилизации. Наверное, стоит прислушаться к шепоту книг: из их разговоров можно узнать что‑то важное на этот счет.

Вверху. Факсимиле Давида Гинзбурга четырех колонок из рукописи Шапиро Опубликовано в журнале The Athenaeum 8 сентября 1883 года. . Репродукция рукописи и рисунок места обнаружения . Опубликованы в журнале Scientific American 27 октября 1883 года

The Times of Israel: «Шабат» читается четко: «пустые» фрагменты свитков Мертвого моря преподносят сюрприз

The Jerusalem Post: Семьдесят лет свиткам Мертвого моря