Имена забытых авторов

Уже не первый год «Иностранная литература» продолжает выпускать специальные номера‑досье, посвященные определенной теме или словесности целой страны. В 2015‑м вышли, в частности, журналы, рассказывающие о литературе Португалии и Кубы, Сербии и Литвы. Последний получился особенно удачный — тираж третьего номера быстро разошелся, и сейчас идет речь о допечатке — случай уникальный в истории нынешних ежемесячников.

Номер, составленный Рутой Мелинскайте‑Мелине и Марией Чепайтите (за эту работу, а также перевод фрагментов дневников Альфонсаса Ника‑Нилюнаса Чепайтите получила премию критики «ЗоИЛ»), посвящен неизвестной российскому читателю литературе Литвы — новой и той, что не переводили в советское время. Здесь и тексты оказавшихся в эмиграции, и материал о не вышедшем в 1960 году литовском выпуске журнала Александра Гинзбурга «Синтаксис», и воспоминания врача Миронаса Гинкаса (1912–1983), отца известного театрального режиссера Камы Гинкаса. Написанная им по‑литовски книга воспоминаний «Через колючую проволоку» была сперва издана в Израиле на иврите. В публикуемой в переводе Александры Васильковой главе рассказывается о начале гитлеровской оккупации Литвы, о том, как Гинкас, прикрыв пиджаком желтую звезду на рубашке, пробирается из Таураге в Каунас через родную страну, в которой он стал неожиданно чужаком.

Номер, составленный Рутой Мелинскайте‑Мелине и Марией Чепайтите (за эту работу, а также перевод фрагментов дневников Альфонсаса Ника‑Нилюнаса Чепайтите получила премию критики «ЗоИЛ»), посвящен неизвестной российскому читателю литературе Литвы — новой и той, что не переводили в советское время. Здесь и тексты оказавшихся в эмиграции, и материал о не вышедшем в 1960 году литовском выпуске журнала Александра Гинзбурга «Синтаксис», и воспоминания врача Миронаса Гинкаса (1912–1983), отца известного театрального режиссера Камы Гинкаса. Написанная им по‑литовски книга воспоминаний «Через колючую проволоку» была сперва издана в Израиле на иврите. В публикуемой в переводе Александры Васильковой главе рассказывается о начале гитлеровской оккупации Литвы, о том, как Гинкас, прикрыв пиджаком желтую звезду на рубашке, пробирается из Таураге в Каунас через родную страну, в которой он стал неожиданно чужаком.

Чтобы понять, враг ему встретился или нет, Гинкас вынужден рассказывать историю убитого доктора Шапиро.

— Плохо сейчас евреям, — внезапно говорит один из попутчиков. У меня даже дыхание перехватило.

— Да, хуже и быть не может, — поддакивает другой. Разговор оживляется. Тема, видно, актуальная. Без передышки посыпались страшные истории, одна другой ужаснее. Почему они уделяют этому такое внимание? Не провоцируют ли они меня? Уже и я молчать не могу. А что говорить‑то? Высказаться определенно или избегать острых углов? Собрав всю волю, ровным голосом произношу в наступившей тишине:

— В Таураге немцы застрелили восьмидесятилетнего врача Шапиро и заставили соседей закопать старика в одной яме с павшей лошадью.

— Г‑споди Б‑же! — вырывается у одной женщины. Нет, эти люди для меня не опасны.

А вот рассказчика и его случайного попутчика допрашивает интеллигентного вида человек с кобурой на ремне и ружьем в руках:

— Куда направляетесь?

— В Вилкию, в костел, к настоятелю.

— В Каунас, домой.

— Большевики?

— Нет, — отвечаю я.

— Нет‑нет, — пугается старик.

— А зачем тогда с жидом вместе идешь? Или распоряжения не знаешь?

— Не слышал я. Идет человек по дороге… Вот и пошли вместе.

— Не человек, а жид, — поправляет кто‑то с телеги.

И уже хором оттуда:

Все жиды — большевики. Весь наш народ извести задумали! В Сибирь вывезти собирались.

Литва словно обезлюдела, в маленьких городках «пекарни, магазины, столовые закрыты. Хлеба нет. Некому работать. Всех местных евреев вчера согнали в синагогу, а сегодня та же участь постигла их жен и детей. Кто теперь испечет хлеб? Запаяет ведро? Подстрижет волосы? Ведь почти все городские ремесленники и торговцы были евреями».

Не понимают новых правил и сами евреи. Гинкас вспоминает мельника в Скрипставе: «Этого рослого, привыкшего к тяжелой физической работе человека интересуют только два вопроса: куда пропала его старшая дочь, которая перед самой войной отправилась погостить к родне, и какие слухи ходят об учреждении гетто. Мельницу у него уже отобрали. Отняли коней, скот, муку и зерно».

Не все отказываются вписаться в новый порядок. Самыми рьяными его адептами оказывается молодежь, которой опыт заменяет пьянящее ощущение вседозволенности. Гинкас встречает юного добровольца, гуляющего с девушкой и прицепившегося к незнакомцу:

Оставив барышню чуть поодаль, невысокий тощий паренек лет восемнадцати шагает прямо ко мне.

— А, жид! — так прямо в глаза и режет. — Кто разрешил здесь ходить?

После неудачной попытки отвести Гинкаса в полицию он оставляет затею, казавшуюся лучшим проявлением патриотизма:

— Ну, иди себе, придурок, — неохотно соглашается молокосос. Потом, словно что‑то припомнив, окликает:

— Эй, погоди! Почему звезду не носишь?

— Вот, — распахнув пиджак, показываю ему.

— Зачем прикрываешь? Скидывай пиджак, чтобы все видели, кто ты такой, — осклабившись, громко говорит кавалер и оглядывается на девушку: стало быть, хоть одну победу одержал.

Гинкаса останавливают, определяя его национальность по внешнему виду. Сколько надо тренировать глаз, чтобы так мгновенно определять чужого? Европейская культура долго развивала в себе такую способность. Об этом напоминает реплика Шарлю из «Сценария по Прусту. A la Recherche du Temps Perdu» Гарольда Пинтера (перевод с английского Е. Суриц): «И что за бред несут газеты насчет этого Дрейфуса. Ну как можно ему предъявлять обвинение в измене отечеству? Он еврей, не француз. Единственное разумное обвинение, какое можно ему предъявить, — это злоупотребление гостеприимством».

Киносценарий Пинтера по эпопее Пруста, завершенный в 1972–1973 годах и не осуществленный до сих пор, — в итоге на его основе сделали лишь радиоспектакль на Би‑би‑си, — печатается во втором номере «Иностранки».

Здесь же публикуются эссе Алексея Цветкова, в том числе «Поведение по умолчанию». Опираясь на книгу Бо Лидегора «Соотечественники», автор пишет о мужестве датчан в условиях немецкой оккупации — они отказались выдать Германии евреев, эвакуировав почти всех еврейских сограждан, около 7000, в нейтральную Швецию. Для сравнения: в Нидерландах, где оккупационный режим был установлен в результате военного поражения и был гораздо более жестким, почти все 100 тысяч тамошних евреев были вывезены в лагеря смерти, и мало кто из них выжил. Более того, евреев очень часто выдавали их арийские соседи — такова была, в частности, судьба Анны Франк». Последнее уточнение напоминает, что рядовые литовцы вели себя, как прочие европейцы, да и датчане до войны вели себя, «как все»: «В канун нацистской агрессии поведение Дании мало чем отличалось от тогдашней тактики других европейских стран. Первоначально она позволяла еврейским беженцам из Германии селиться на своей территории на срок до трех месяцев, но в скором времени закрыла такой доступ».

И все же было в ее истории принципиальное отличие от соседей, позволившее в итоге спасти тысячи. Цветков считает, что дело в стабильности гражданского общества, в традиции, позволяющей формировать институты, которые не ввести декретом. В итоге человек «поставлен в положение, где он выбивается из общего ряда и фактически теряет лицо, поступая низко». Впрочем, кому‑то Дания покажется исключением, ведь «слишком легко привести примеры стран, в которых человек поставлен в ситуацию, где он выбивается из ряда, поступая порядочно, поскольку общепринятых норм порядочности нет».

Пессимизм подобен кислоте, он разъедает не только характер, но и творческое начало. Но даже безнадежная жизненная ситуация не окисляет способность верить и творить. Пример — микророман Лео Липского «Пётрусь. Апокриф», чье действие происходит в Палестине в 194… году (№ 10. Перевод с польского Владимира Окуня; определение жанра принадлежит автору). Его публикация стала одним из главных событий журнального года. Липского (настоящая фамилия Липшюц, 1917–1997), за исключением трех рассказов, раньше на русский язык не переводили, потому и сейчас «Иностранка» не вынесла его имя на обложку. Этого пропущенного гения польской литературы, с малоудобным синтаксисом и неполиткорректным сюжетом, впору экранизировать Терри Гиллиаму. Возможно, однажды что‑то подобное произойдет — слава писателя, неоцененного при жизни, растет с каждым годом, в родной Польше он считается классиком. Впрочем, понятие родины здесь условно. Выходец из еврейской цюрихской семьи, он рос в Кракове, где изучал психологию и философию, бежал оттуда во Львов, после ареста НКВД отправлен в лагерь на Волгу, а в итоге, через Иран, попал в Палестину, умер и похоронен в Тель‑Авиве. Всю жизнь его преследовали последствия раннего паралича, но это не мешало писательской работе.

Как сказал бы обозреватель модного СМИ, «Пётрусь» — это мастрид. К счастью или нет, культуре теперь никто ничего не must, да и сама она должна немногим. Это и позволяет совершаться в ее прореженном, лишенном прежней иерархии пространстве таким находкам, как роман Лео Липского.

Что еще читать в «ИЛ»

Марсель Райх‑Раницкий

Годы в долг. Фрагмент книги «Мои школьные годы в Третьем рейхе».

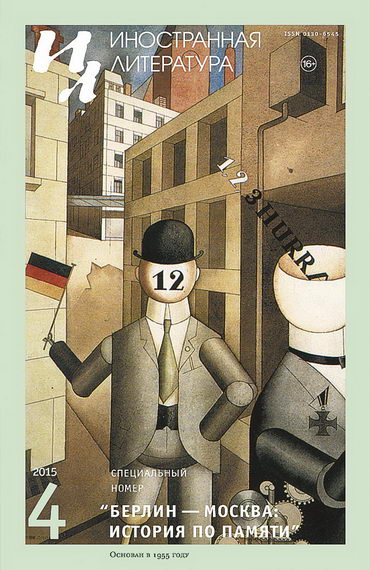

Перевод с нем. Ирины Алексеевой. № 4

Примо Леви

Стихотворения из книги «В нежданный час»

Перевод с итал. и вступление Евгения Солоновича. № 5

Луис Менанд

НОРМАНское нашествие. Безумная карьера Нормана Мейлера

Перевод с англ. Елены Ивановой. № 6

Еврейские погромы в России в 1881 году

Вавилонская талмудическая культура