Проект «Идеи без границ» культурного центра «Бейт Ави Хай» на страницах «Лехаима» представляет свой новый сериал «Б‑г в деталях», каждый эпизод которого рассказывает о еврейской теме в мировом искусстве через одну мелкую, но важную деталь.

В программе «Б‑г в деталях» мы много рассуждаем о том, как библейские так называемые ветхозаветные образы и сюжеты отражаются в христианском искусстве. Но сегодня мне хотелось бы поговорить об удивительном примере обратного влияния: о том, как европейская культура неожиданно просочилась в искусство еврейское.

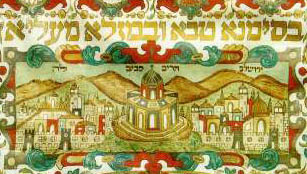

Перед нами расписная ктуба, изготовленная в Венеции в XVII веке. Ктуба — это брачный контракт, фиксирующий обязательства жениха по отношению к невесте, прежде всего обязательства финансовые. Этот документ является одной из важнейших составляющих еврейского брака — без него свадебная церемония невозможна.

Рассмотрим наш лист: вот арка, внутри которой помещен текст договора; она опирается на две так называемые соломоновы витые колонны; внизу — схематичное изображение Иерусалима, вверху — сцены жертвоприношения Авраама, сна Иакова и дарования скрижалей Моисею. По краю арки расположились — справа налево, как положено, — 12 медальонов со знаками зодиака.

Пока все логично, мы ощущаем себя в контексте еврейской традиции.

Но что это? По сторонам от арки резвятся сатиры и амуры, а над ней восседают крылатая женщина с трубой и мужчина с граблями и мешком семян. Это аллегорические фигуры Fama и Guadagno, Доброго Имени и Достатка, перекочевавшие сюда прямиком из итальянской культуры. Да и сама арка не так проста, как кажется: ее архитектура обыгрывает полуциркульный фронтон венецианской церкви Санта‑Мария‑деи‑Мираколи, возведенной в конце XV века и ставшей одним из знаковых архитектурных сооружений города.

И это далеко не единичный случай — существует немало примеров использования античных и христианских символов в оформлении ктубот.

Вот, например, роскошно украшенная ктуба из Падуи: снова арка, опирающаяся на две колонны, в основании которых изображены Моисей и Аарон; внизу — сцены жертвоприношения Авраама и сна Иакова, выше — Иона во чреве китовом и Самсон со львом. Венчает арку изображение Иерусалима, вокруг которого выстроились 12 медальонов со знаками зодиака и четыре — с легендарной утварью, некогда использовавшейся в Иерусалимском храме.

И вдруг в композицию снова вторгается внешний мир: разделенный надвое щит с гербами жениха и невесты — и они сами по сторонам от него, одетые по европейской моде XVIII века. А прямо под Иерусалимом — обнаженный купидон и не менее неприкрытая Фортуна. Мы опять оказываемся в совершенно ином семантическом поле.

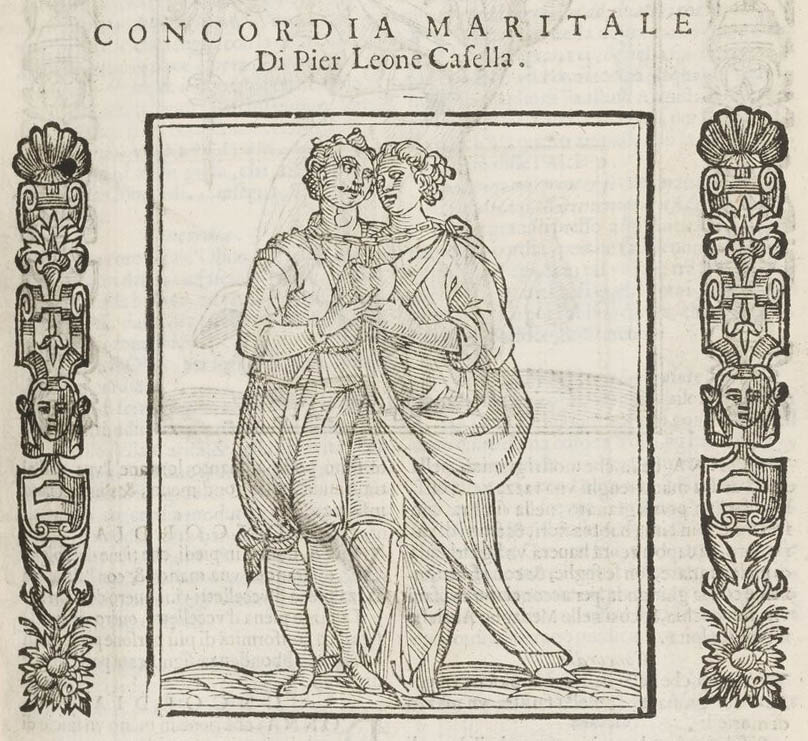

В оформлении римской ктубы и вовсе ничего не осталось от еврейской традиции: в центре мы видим пару, соединенную цепью, на которой подвешено сердце: это аллегория concordia maritale, супружеского согласия. А шесть фигур по сторонам олицетворяют справедливость, скромность, надежду, силу, победу и умеренность, причем четыре из них относятся к числу семи главных христианских добродетелей.

Ктуба из Ливорно — с обнаженными Адамом и Евой и аллегориями четырех времен года. Источником подобных заимствований были гравюры: особой популярностью пользовались «Книга эмблем» Андреа Альчиати и «Иконология» Чезаре Рипы, которые содержат сотни аллегорий в картинках и поясняющих их текстах и откуда еврейские художники XVII–XIX веков черпали щедрой рукой, создавая такие занятные примеры дихотомии, когда еврейские ценности, связанные с браком, получали христианское или языческое оформление.

Почему же художники и их заказчики в Италии делали выбор в пользу откровенно чуждых еврейской культуре мотивов?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо погрузиться в историю венецианских евреев, ведь именно в Венеции в начале XVII века были созданы первые известные нам расписные ктубот.

В то время венецианская еврейская община состояла из трех различных групп, или трех «наций», как их называли: тедески (ашкеназы из Франции и Германии, а также италким), левантини (евреи с территорий Османской империи) и понентини (выходцы с Пиренейского полуострова). Каждой из этих групп венецианским правительством были предписаны свои занятия, свои обязанности и привилегии, свои места жительства и свои налоги.

Так, тедески, старейшая из «наций», были назначены на роль ростовщиков и старьевщиков и жили в Гетто Нуово, которое им выделили в 1516 году. В 1540 году Венеция проиграла четвертую войну с турками и начала стремительно терять свое влияние на море; для поправки дел решено было пригласить еврейских торговцев из Османской империи — так появились левантини. Изначально они могли находиться в Венеции только наездами, несколько месяцев в году. Но в 1589 году республика официально пригласила их — и их собратьев‑марранов с Пиренейского полуострова — поселиться бессрочно, открыто исповедовать иудаизм и заниматься международной торговлей, выделив им землю в Гетто Веккьо.

Так в венецианском гетто сложились три общины, каждая из которых принесла свои традиции, обычаи, язык и богослужение.

Сефардская община Венеции поначалу процветала. Новоприбывшие купцы сумели выжать максимальную выгоду из экономического упадка республики, почти полностью подчинив себе морскую торговлю, преже контролируемую венецианской знатью. Экономическое процветание, как водится, отразилось на повседневной жизни. Богатая еврейская элита стремилась подражать венецианской знати и жадно впитывала окружающую культуру, присваивая себе отдельные ее элементы.

Вместе с тем многие статус‑символы — например, палаццо на канале — были им недоступны: все евреи без исключения должны были ютиться в переполненном гетто. Многочисленные запреты и указы не позволяли богатым евреям жить так, как им хотелось бы, тратить деньги так, как душе угодно, и быть полноценно включенными в жизнь за стенами гетто. Но если никакими деньгами нельзя было улучшить свое положение, то эти деньги по крайней мере можно было показывать — и свадьба была идеальным поводом для демонстрации богатства.

Свадьбы праздновались с большой пышностью, и еврейская элита опять же стремилась подражать обычаям итальянской знати. Поэтому церемония продумывалась заранее и в мельчайших деталях, чтобы произвести хорошее впечатление на всех гостей, среди которых бывали и важные христиане, и даже католическое духовенство.

В итальянской свадебной традиции того времени важное место занимала декоративная майолика. Впервые она появилась в Италии еще в XV веке и быстро завоевала популярность: расписные тарелки развешивались по стенам, как картины, и гордо демонстрировались на поставцах. К XVI веку появился обычай по торжественным случаям выставлять майолику на всеобщее обозрение, чтобы гости могли любоваться и восхищаться коллекцией хозяина. Появился даже специальный термин piatti di pompa, роскошная посуда. И свадьба была идеальной площадкой для такой выставки. Новобрачные заказывали блюда со своими портретами, а важные гости дарили им посуду с соответствующими картинками: разнообразными свадебными символами — амурами, соединенными руками, сердцами, — которые затем мы находим и в иконографии ктубот.

Роскошно оформленная ктуба в еврейской среде занимает место парадной посуды. Ведь ктуба — а это огромный кусок пергамена, который разворачивали и читали на глазах у всех приглашенных и в котором перечислялись финансовые обязательства жениха и приданое невесты, — помимо основной своей функции юридического документа, становилась еще и наглядным отражением статуса и влияния, квинтэссенцией честолюбивых чаяний еврейских семей, предметом тщеславия.

Богачи соревновались друг с другом, у кого она выйдет роскошнее и красивее, не останавливаясь перед расходами, лишь бы все заметили, увидели и оценили. Используя для украшения ктубы репертуар, почерпнутый из итальянской культуры, эти семьи отправляли своим почетным гостям внятное послание: мы такие же, как и вы, мы разделяем ваши ценности и художественные вкусы, мы передовые и прогрессивные.

Здесь хотелось бы обозначить важную проблему: да, евреи заимствовали образы и сюжеты из европейской культуры, но какова была механика этого заимствования? Что значит заимствовать иконографию, образ, эмблему? И что именно при этом перенимается — форма или содержание? И можно ли полагать — при том внимании, которое еврейские заказчики уделяли оформлению своих ктубот, — что они проявляли бы столь поразительное равнодушие к символическому наполнению скопированных у христиан мотивов?

В исторической науке общим местом стало положение о том, что для средневекового и постсредневекового человека символ был обычной формой мышления и чувствования. Однако для того, чтобы «прочесть» тот или иной символ, необходимо обращаться к нему с позиций того общества, которое им пользовалось, относительно конкретного времени его истории и в конкретном контексте, а никак не с позиции символической практики в целом. Не существует символики, единой для всех культур, опирающейся на некие архетипы и всеобщие истины. Одни и те же изображения могли — и должны были — в различных культурах интерпретироваться по‑разному.

Еврейская культура традиционно строится вокруг единого, максимально точно транслирующегося и практически не подверженного изменениям ядра — священного текста. Искусство по отношению к этому ядру всегда было областью периферийной, а потому оказывалось относительно свободно от канона, открыто влияниям и заимствованиям. Вместе с тем его история немыслима без связи с еврейской традицией, а его понимание и «расшифровка» зачастую невозможны вне ее контекста. Поэтому любой заимствованный у внешнего окружения образ в еврейской среде получает новое символическое наполнение.

Однако вернемся к нашей ктубе. Две фигуры над аркой — аллегории Доброго Имени и Достатка — взяты из европейской иконографии, но снабжены цитатами из Экклезиаста: «Доброе имя лучше благовонного масла» и «Утром сей семя твое, и вечером не давай отдыха руке твоей». А рядом с веселящимися амурами и сатирами фигурируют строки из Иеремии, по сей день читающиеся в свадебных благословениях: «Голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты».

Наши персонажи веселятся рядом с изображением Иерусалима, а пророчество Иеремии относится как раз к обещанию Г‑спода однажды вернуть евреев в Иерусалим.

Используя те же образы, что и христиане, евреи переосмысливали их и прочитывали совершенно иначе, в духе собственной традиции: взятая из внешнего мира картинка наполняется новым содержанием и служит прославлению еврейской свадьбы, утверждению еврейских семейных ценностей и выражению надежд на возвращение в Землю обетованную.

Остаться с носом

Плитка под ногой ангела