Ахматова, Лебедь, Ариэль

В издательстве «Гешарим / Мосты культуры» готовится к выходу книга профессора Иерусалимского университета Романа Тименчика «Последний поэт. Анна Ахматова в 60‑е» (в 2‑х томах). Мы предлагаем подборку фрагментов, связанных с одной из сюжетных линий книги: взаимоотношения Исайи Берлина и Анны Ахматовой (журнальный вариант).

5 января 1946 года Исайя Берлин в последний раз навестил Ахматову перед отъездом из СССР. Он ловил отголоски слухов о ней, пока не грянуло ждановское постановление. Перед всемогущими советскими правителями он был бессилен, спасаясь иногда тонкостью английской иронии.

Той осенью известный литературовед Л. И. Тимофеев писал по заказу энциклопедии «Британника» обзор новейшей советской литературы. После августовских событий он был подвергнут дружной ругне за то, что в учебнике для школ, сказав, что «лирическое стихотворение вызывает у нас представление об определенном типе человека, чувства которого вызваны определенными обстоятельствами жизни», он привел в качестве образца: «Но мы сохраним тебя, русская речь…» Критик Федор Левин писал: «Это уж не ошибка, это — слепота».

Естественно, что в присланном в октябре из Москвы в редакцию энциклопедии тексте решение ЦК было учтено. Редакция попросила Берлина оценить присланный материал, и он предложил такой текст для ответа автору:

«Я с огромным удовольствием получил Вашу замечательную статью о русской литературе последнего десятилетия. Позвольте Вас поблагодарить за тщание и быстроту в предоставлении оной. Надеюсь, что Вы не подумаете, что я хоть в какой‑то мере подвергаю критике Ваше мнение, если я задам два вопроса. У меня, доброжелательно изучающего русскую литературу, всегда вызывала очень большой интерес поэзия Ахматовой. А тут я не нашел никаких упоминаний о ее творчестве во время войны. И сатирик Зощенко не упомянут — я в курсе дела, что его недавно корили инстанции, но я полагаю, что Вы согласитесь, что во время войны он пользовался определенной известностью, и это делает его, возможно, достойным упоминания. Я, конечно, отдаю себе отчет в неимоверной трудности сжатия такой огромной темы до столь малого объема, но я бы хотел узнать, не посчитаете ли Вы целесообразным добавить всего несколько строчек об этих двух именах».

После смерти Сталина друзья сообщали Берлину, кто что слышал про его ленинградскую знакомую. После Второго съезда советских писателей композитор Николай Набоков черкнул: «Ельза Триолэ в Юманитэ (22.II.55) пишет (описывая конгресс советских писателей): “Тут Симонов, неторопливый и осмотрительный, Эренбург и его кашне, важный стан Анны Ахматовой с белым шейным платком”. Значит все хорошо пока!»

После визита Хрущева и Булганина в Англию в апреле 1956 года возникли взаимные планы различных культурных контактов — гастроли МХАТа и Ленинградского симфонического оркестра в Англии и Стратфордского мемориального театра в СССР (из‑за венгерских событий этой дружбе не суждено было расцвесть). В августе состоялся невероятный приезд Берлина, недавно еще считавшегося связным между рабовладельцами‑людоедами США и человекозверями в белых халатах. Это событие отражено в ахматовском стихотворении «Сон» (первоначально — «Август»).

Был вещим этот сон или не вещим…

Марс воссиял среди небесных звезд,

Он алым стал, искрящимся, зловещим, —

А мне в ту ночь приснился твой приезд.

Он был во всем… И в баховской Чаконе,

И в розах, что напрасно расцвели,

И в деревенском колокольном звоне

Над чернотой распаханной земли.

И в осени, что подошла вплотную

И вдруг, раздумав, спряталась опять.

О август мой, как мог ты весть такую

Мне в годовщину страшную отдать!

Чем отплачу за царственный подарок,

Куда идти и с кем торжествовать?

И вот пишу, как прежде, без помарок,

Мои стихи в сожженную тетрадь.

В первых набросках над стихотворением стояло антипосвящение «Никому», аукающееся с упреком стиховой наметки, сделанной через несколько лет:

От этих антивстреч

Меня бы уберечь

Ты мог

(Заметим, что имеющаяся на одном листке, использованном для машинописи этого стихотворения, зачеркнутая помета «27 декабря 1940» отношения к стихотворению явно не имеет, и иные, отправляющиеся от этого случайного обстоятельства интерпретации в таком случае беспочвенны.)

В этот приезд Берлину представилось, что Россия состоит из двух наций — из циничного правящего класса и управляемого им слоя, тех, кто похож на нормальных людей во всем свете и наследует черты персонажей великих русских прозаиков. В Пушкинском Доме он посетил профессора М. П. Алексеева, который сказал, что сталинская эра завершилась, как он надеется, навсегда. Берлин спросил, будут ли «реабилитированы» Пастернак с Ахматовой. Собеседник внимательно посмотрел на присутствующего при этой встрече соглядатая и ответил, что он не знает. Атмосфера беседы стала ощутимо прохладней, и Берлин вскоре распрощался.

За этим и последовала воспетая Ахматовой «невстреча»‑«антивстреча». Берлин вспоминал:

«Пастернак сказал мне, что хотя Ахматова и хотела со мною встретиться, ее сын, которого арестовали во второй раз вскоре после того, как видел его, только недавно вышел из лагеря, и она поэтому опасалась встречаться с иностранцами. Особенно потому, что она объясняла яростные нападки партии на себя, по крайней мере частично, моей встречей с ней в 1946 году. Пастернак сказал, что он сомневался в том, что мое посещение причинило ей хоть какой‑либо вред, но, поскольку она, видимо, была уверена в обратном и, кроме того, поскольку ей посоветовали избегать компрометирующих связей, она никак не может со мной встретиться. Она, однако, очень хотела, чтобы я сам позвонил ей. Это было безопасным, поскольку ее телефон наверняка подслушивался, так же, впрочем, как и его собственный.

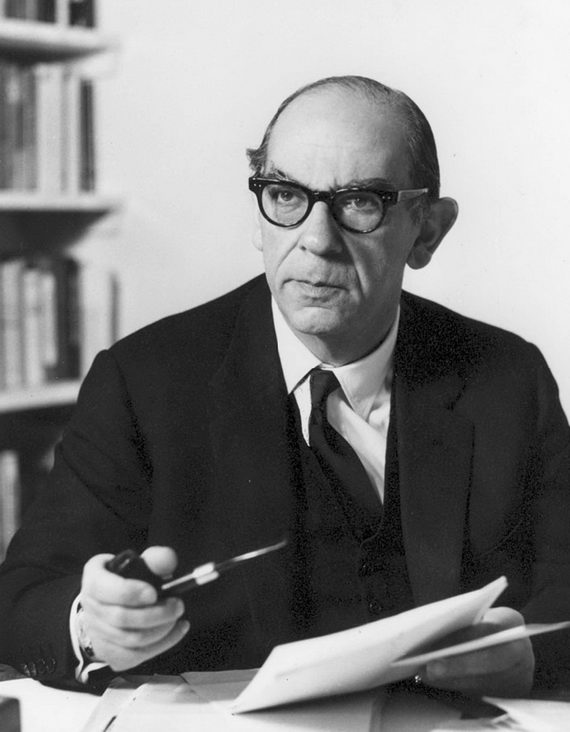

Исайя Берлин

14 августа мать Берлина записала в дневнике (по‑русски): «Шаинька и Aline вот уже две недели в России. Умеют брать радость жизни». Алина — свежеиспеченная тогда жена Берлина, урожденная де Гинзбург, в предыдущих браках Штраус и Халбан (она ушла из жизни в августе 2014 года).

Вдогонку невстрече было написано стихотворение «Ты выдумал меня…»:

Мы встретились с тобой в невероятный год,

Когда уже совсем иссякли мира силы,

Все было в трауре, все никло от невзгод,

И свежи были лишь могилы.

И ты пришел ко мне, как бы звездой ведом,

По осени трагической ступая,

В тот навсегда опустошенный дом,

Откуда унеслась стихов сожженных стая.

В финале — сопровождающее ее всю жизнь зловещее видение «пустого дома» и при этом отсылка к классическому источнику, который ей довелось обрабатывать в переводческой практике. В письмах Рубенса встречалась цитата из Вергилия: «Sola domo maeret vacua stratisque relictis incubat» — «Как она в опустелом доме тоскует одна и склоняется к покинутому ложу» (Энеида IV, 82), которую нужно было сверить с переводом Афанасия Фета («В доме пустынном одна грустя, она к ложу склонялась, что он покинул»). В стихотворении этом самым важным и была стрелка к истории Дидоны, которая стала эмблемой ее встречи 1945 года с Берлином, можно сказать, не только метафорически, но и метонимически — через несколько дней после этой встречи в газете, издававшейся по‑русски английским посольством в СССР и курировавшейся именно ночным гостем, был напечатан текст с подстрочным переводом прощальной арии Дидоны («When I am laid in Earth») из оперы Перселла «Дидона и Эней»:

Дай руку, Белинда, тьма находит.

Отдохнуть бы, как во сне.

Жизнь могила, но смерть подходит.

Смерть теперь желанна мне…

И в другом стихотворении из цикла «Сожженная тетрадь» («Шиповник цветет»), навеянном памятью о встрече 1945 года, мы видим отсылку к вергилиевской истории Дидоны, например: «И ухал черный сад как филин». В «Энеиде» в фетовском переводе:

И на кровле один погребальною песнию филин

Часто стонал и, как плач, выводил протяжные звуки.

Любовные стихотворения, таким образом, взывали к самим истокам европейской поэзии. Еще более подчеркивал его древнюю генеалогию намеченный эпиграф «И это пройдет» (надпись на кольце царя Соломона). Видимо, осознание подключенности нового стихотворения к тысячелетним традициям вызвало вдогон четверостишие, записанное 19 сентября 1956 года:

Не повторяй — (душа твоя богата)

Того, что было сказано когда‑то,

Но, может быть, поэзия сама —

Одна великолепная цитата.

Следующим поводом тревожиться за судьбу Ахматовой была история с осуждением Пастернака осенью 1958 года. Друг Берлина Джозеф Олсоп писал в те дни: «Стороннего наблюдателя ничто не может привести в недоумение больше, чем скандал, поднявшийся в Москве из‑за Нобелевской премии Бориса Пастернака. Перед нами мирный, работящий и благородный человек, являющийся при этом одним из двух подлинных российских поэтов. (Другая, которая тоже может пострадать из‑за опасного награждения Пастернака, — Анна Ахматова.)». На этот раз буря прошла стороной, и к концу года вышел в свет первый послевоенный тощий сборник Ахматовой, и Бренда Трипп, представитель Британского совета в СССР, находившаяся в том памятном ноябре 1945 года вместе с Берлином в Ленинграде, писала ему: «Видели ли Вы маленькое избранное стихов Ахматовой, опубликованное месяцев шесть назад? Оно содержит чрезвычайно интересное стихотворение, написанное, я полагаю, в те три дня, которые Вы и я провели в Ленинграде в 1945 году». Речь, видимо, шла о стихотворении «Знаешь сам, что не стану славить…» из цикла «Cinque».

Весной 1959 года издательство Мичиганского университета после собрания сочинений Пастернака надумало выпускать серию русских классиков. Список (включавший Ахматову, Мандельштама, Пильняка, Зощенко, Андрея Белого, Вяч. Иванова, Хлебникова, Есенина, Ходасевича, Гумилева, Цветаеву) был послан Берлину. Он отвечал: «…вот счастливый случай, чтобы создать окончательное и дефинитивное издание всего, что может найтись из великолепного поэта Мандельштама, чьи огромные заслуги до сих пор не получили достаточного признания. То же самое относится и к Ахматовой. Было ее издание, выпущенное Чеховским издательством. Не могу сейчас вспомнить, насколько полным оно было, думаю, что это было только избранное, но весьма щедрое; она, конечно, еще жива, но я полагаю, что такая публикация не причинит ей вреда. В самом деле, я однажды разговаривал с ее покровителем, нынешним секретарем Союза писателей, Сурковым, и спросил его, не нанесла ли ей вреда эта эмигрантская публикация. Он сказал: “Мы, как известно, довольно жестки, но за такое даже мы не наказываем”. Так что я думаю, ей не принесет ущерба ничего, что будет сделано за границей. Она по‑прежнему публикует стихи — ее поэтический сборник — тоненькая книжечка — появилась только в этом году и содержит несколько чудесных вещей».

Разные свои успехи на Западе Ахматова приписывала чудотворству Берлина, сравнивала его с Царевной‑Лебедью из пушкинской сказки («лебедь тешится моя…») и прямо обращалась к нему в стихах:

Ты напрасно мне под ноги мечешь

И величье, и славу, и власть…

Смерть стоит все равно у порога.

Ты гони ее или зови,

А за нею чернеет дорога,

По которой ползла я в крови,

А за нею десятилетья

Срама, скуки и той пустоты,

О которой могла бы пропеть я,

Да боюсь, что расплачешься ты.

Что ж, прощай! — Я живу не в пустыне.

Ночь со мной и всегдашняя Русь,

Так спаси же меня от гордыни,

В остальном я сама разберусь.

Как всегда у поздней Ахматовой, «лебедь» отсылал сразу к двум своим литературным родственникам — к Пушкину и к вошедшей в пословицу фразе из шекспировского «Цимбелина» об Англии — ее цитируют в драме Александра Дюма «Кин»: «…прав был ваш великий поэт, сказавший, что Англия подобна лебединому гнезду среди огромного пруда».

…А впрочем, разве солнце всходит

Лишь над одной британскою землею?

Британия — часть мира, но не мир —

В пруду большом гнездо лебяжье. Люди

Живут не только в ней.

В споре‑разговоре с пришельцем из Англии это место из Шекспира уже, по‑видимому, однажды обыгрывалось:

И над этой недоброй забавою

Веял ветер пречистых полей

И всходило налитое славою

Солнце родины грозной моей.

В октябре 1964 года навестившая Ахматову в Лениграде баронесса М. И. Будберг доставила в Англию интригующие новости. 21 октября Берлин писал приятельнице Саломеи Андрониковой Анне Калин: «…скажите мне, правда ли, что Ахматова получила визу в Италию для получения приза Таормина. Это сообщил Николай Набоков, и он думает, что это восходит к Вам, а в конечном итоге к баронессе Будберг. И что Ахматова также намеревается посетить Париж по пути. Я попытаюсь добыть для нее почетную степень здесь, но не думаю, что это может быть сделано к сроку, но, может быть, к ежегодному оксфордскому празднику в конце года? В любом случае я гальванизирую себя или сделаю все, чтобы гальванизировать сэра М. Боура».

Как известно, эта затея удалась, и в июне 1965 года Ахматова прибыла в Оксфорд получать почетную мантию. После посещения оксфордского дома Берлиных герой был уподоблен другому «птичьему» персонажу русского фольклора — Жар‑птице:

Не в таинственную беседку

поведет этот пламенный мост:

одного — в золоченую клетку,

а другую — на красный помост.

В октябре 1965 года вышел последний прижизненный сборник Ахматовой «Бег времени». В последней ахматовской больнице он был надписан Берлину эпиграфом из английской поэтессы Алисы Кристианы Мейнелл, концовкой ее отрекающегося стихотворения

none dare

Hope for a part in thy despair, —

т. е. там говорилось — в буквальном переводе: «…я присягаю тебе этим единственным в своем роде отвержением поцелуя. Я сохраню для тебя эту завидную печальную привилегию. Я утверждаю эту честь за тобой. Никто не смеет рассчитывать на долю в твоем отчаянье».

Пени и угрозы англичанки звучали в лад неистовым речам ахматовских героинь. Они были повернуты к трехстворчатому «Ты» ее поздней лирики: «Это “ты” так складно делится на три, как девять или девяносто. Его правая рука светится одним цветом, левая — другим, само оно излучает темное сияние» (как гласит одна из записей в ее блокноте) — имея в виду, прежде всего, образ, сотворенный ею из Берлина, который и явился в больничных записях в дни соприродного ему новогоднего цикла: «31 декабря 1965. Заснула днем, и во сне пришел ко мне Х.: “Я скажу что‑то, но только на вершине горы”. И мы пошли. На вершине острой горы он обнял меня и поцеловал. Я смеялась и говорила: “И это все”. — “Нет, пусть видят пятый развод”, — и я вдруг почувствовала от этих странных слов, что я для него то же, что он для меня. И… меня разбудили. Это первый мой сон, куда он вошел. (За 20 лет.)».

«5 января. Jour des Rois. 20 лет одной разлуки».

О семантике этой даты в связи с Третьим посвящением в «Поэме без героя», обращенном к Берлину, уже немало написано. Впрочем, по написанному кочует одно недоразумение («Берлин, будучи родом из Риги и католиком» и т. п.). Следует напомнить его монолог, зафиксированный в романе Анатолия Наймана «Сэр»: «Я хочу сказать: я понимаю религиозные чувства. Религиозная музыка — я понимаю. Религиозная какая‑нибудь поэзия, живопись религиозная — она мне не чужда. Я не такой острый атеист. Не сухой атеист. Да нет, я понимаю, что такое быть религиозным. Что эти люди, которые религиозные, — какие у них чувства, я понимаю. А к кому, к чему это относится, понятия не имею. В традиции я верю. Я принадлежу к синагоге».

5 марта в санатории в Домодедове Ахматова умерла.

* * *

Последнее чтение Ахматовой в санатории «Домодедово» в марте 1966 года — журнал, названный именем города, в котором жил царь Давид. Интервью археолога Игаэля Ядина о новообнаруженном свитке в развалинах крепости Масада, разрушенной римлянами при подавлении иудейского восстания в 73 году. Среди защитников крепости, по его выводу, были и члены кумранской общины, принесшие туда свои документы. О защитниках крепости, ессеях (эссенах) И. Ядин говорил: «Я вновь пересмотрел все имеющиеся источники, упоминающие эссенов, и обнаружил совершенно неожиданные вещи. Так, например, Флавий в своей “Иудейской войне” говорит про эссенов: “…а что касается смерти, то если она им во славу, они предпочтут ее вечной жизни, и действительно, наша война с римлянами неоднократно выявила, каким душевным величием они обладали, снося испытания; когда их мучили, увечили, сжигали, раздирали на части, истязали орудиями пытки, чтобы их заставить кощунственно хулить своего Законодателя или есть запрещенную им пищу, они не делали ни того, ни другого… но они улыбались в мучениях и отдавали Б‑гу души с полной готовностью…” Итак, если эссены действительно были пацифистами, то почему римляне преследовали их так свирепо? Если же

Последнее размышление Ахматовой — о смирении и сопротивлении. Последнее начертанное слово.

4 марта

Лежу до 8‑ого (велел здешний врач). Здесь просто хорошо и волшебно тихо. Я вся в Кумранских делах. Прочла в «Ариеле» (израильский журнал) о последних находках. Поражена, как, вероятно, все. Вместо 3‑его века (см. Брокгауз—Эфрон о Новом Завете), время до 73 года н. э. (т. е. войны). Никакой ошибки быть не может. Точно описан Апокалипсис с редакторскими заглавиями и поведение первых Мучеников. Почему‑то евреев (не христиан) римляне вовсе не мучили.

- Обложка книги Романа Тименчика «Ахматова в 60‑е». М., Иерусалим: Гешарим / Мосты культуры

- Фотографии Храма книги из израильского журнала «Ариэль». 1965

- Исайя Берлин

Они (римляне) были гениальными колонизаторами, и сам прокуратор Понтий Пилат выходил на улицу, чтобы разговаривать с Анной и Каиафой, потому что, войдя в его дворец, они бы осквернились и не смели вкушать пасху, а римские императоры, если день (раз в году) раздачи подарков приходился на пятницу, велел<и> оставлять подарок для евреев (см. Моммзена, т…. стр….).

Отчего же римляне так страшно мучили кротчайших христиан еще до 73 г., т. е. сразу после смерти Христа (33 год). Мы так много и подробно знаем о поведении первых христиан… Римские матроны еще носили свои обычные одеяния и драгоценности, так что палач не знал, как отрубать голову, чтобы не повредить жемчуга и изумруды на шее первых мучениц.

Дописывающий последние строки этой книги когда‑то сообщил Исайе Менделевичу Берлину (как он просил себя называть), который очень много сделал для университета на горе Скопус, где я имею честь работать, о том, что последним чтением его друга Анны Ахматовой был журнал «Ариэль». Он ответил: «Почему‑то мне было приятно об этом узнать»…

Приносим благодарность Фонду Исайи Берлина (Оксфорд) за предоставление фотографий.

Самоопределение сефардских евреев Западной Европы и их отношение к чужим и посторонним

The New Yorker: Гонка за тем, чтобы у каждого ребенка была игрушка