50 кубических сантиметров воздуха дадаизма

Выставка «Дада и сюрреализм» из Музея Израиля, открывшаяся в конце 2014 года в Главном штабе, — одно из самых эффектных «приношений» Эрмитажу в год его 250‑летнего юбилея. Среди 120 работ, привезенных в Петербург при поддержке Фонда Эрмитажа в Израиле, коллажи Курта Швиттерса, реди‑мейды Марселя Дюшана (от знаменитого «Фонтана» из писсуара — авторского повтора версии 1917 года, сделанного в 1964‑м, до «Моны Лизы» с пририсованными усами и бородкой и невинным на первый взгляд названием «L.H.O.O.Q.»), скульптуры Жана (Ханса) Арпа, картины Хуана Миро и Рене Магритта, объекты и фотографии Ман Рэя, работы Макса Эрнста… Наконец, среди раритетов — коллекция уникальных дадаистских изданий. С экспрессионистскими карикатурами на черно‑белой обложке, как в выпуске «Кровавого Эрнста»… С ошеломляющими коллажами и подписями, положенными на бок, как в берлинском сборнике «Дада» 1920 года… С раскрытым веером, где вместо куртуазных сценок или цветочков — портреты немецких политиков 1919 года, а над веером, вверху страницы, — заголовок: «У каждого свой футбол». И рядом человек‑мяч, размахивающий тростью и приподнявший шляпу…

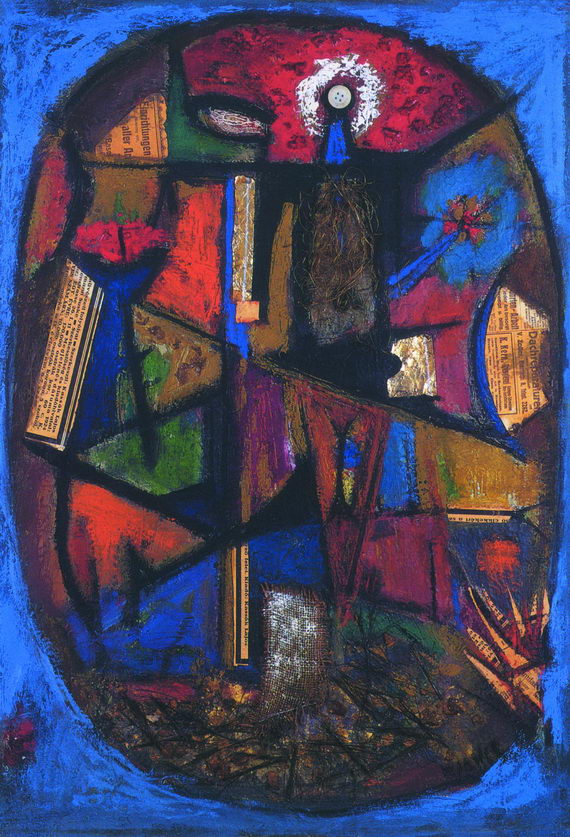

Эрвин Блюменфельд. Дада. Коллаж. 1920. Дар Исидоры М. Коэн, Нью‑Йорк, организация «Американские друзья Израиля»

Эти хрестоматийные для истории искусства ХХ века работы — лишь часть богатейшего собрания Музея Израиля, который за полвека существования собрал коллекцию дадаизма и сюрреализма мирового уровня. Как заметил в приветственном слове в каталоге директор Музея Израиля Джеймс С. Снайдер, «“отношения” Музея Израиля с искусством сюрреализма начались

Строго говоря, «случайная встреча» произошла еще до рождения Музея Израиля. Можно спорить о датах, считать ли началом уникальной коллекции дар Национальному музею Бецалель в 1951 году «Натюрморта с бутылками» Джорджо Моранди (от миланского профессора Паоло д’Анкона) или логичнее за точку отсчета принять дар, сделанный годом позже известным парижским маршаном Даниэлем‑Анри Канвейлером, сделавшим ставку на кубистов и работавшим с Хуаном Грисом, Жоржем Браком, Пабло Пикассо, а также Марком Шагалом… Но музею Бецалель он дарит не работы кубистов, а «Этюд к портрету Гёте» Андре Массона, сюрреалиста, друга Хуана Миро (их мастерские были рядом в Париже на улице Бломе) и Андре Бретона… Лет десять спустя, в 1962‑м, в музее Бецалель появляется «Рельеф» Жана Арпа, а в 1963‑м — полотно Рене Магритта «Трудности живописи». Словом, к 1965 году, когда торжественно открылся Музей Израиля, у него уже была очень неплохая основа из собрания работ сюрреалистов, входивших прежде в коллекцию музея Бецалель.

Что касается упомянутой «случайности», то, как заметил классик, «случай есть орудие Провидения». Впрочем, трудно назвать случайными щедрые дары, которые преподносили Музею Израиля коллекционеры, художники (среди них были, например, скульптор Луиза Невельсон, фотографы Герберт Байер, Билли Брандт, Мануэль Альварес‑Браво) и их наследники (в частности, вдова Жана Арпа Маргарита Арп‑Хагенбах). Это была сознательная поддержка музея, который энергично изучал и представлял искусство бунтарей ХХ века, что не укладывалось в прокрустово ложе одного стиля. Искусство, которое оказалось в итоге ответом не только на ужас бойни первой мировой, но и на прощание с надеждами на «просвещенную» Европу.

Продуманность, взвешенность, последовательная принципиальность выбора коллекционеров очевидна, в частности, в случае Артуро Шварца, миланского поэта, ученого, галериста, которому Музей Израиля обязан бесценными сокровищами, в том числе 13 реди‑мейдами Марселя Дюшана (дар 1972 года), богатой библиотекой изданий, рукописей, документов, писем дадаистов и сюрреалистов (дар 1991 года), собранием более 700 произведений около 200 мастеров, в том числе Сальвадора Дали, Хуана Миро, Ива Танги, Андре Массона, Макса Эрнста, Ман Рэя (дар 1998 года, когда праздновался полувековой юбилей Государства Израиль).

Наконец, в 2003‑м Артуро Шварц передает музею 17 вещей, среди которых редкие экземпляры работ Бретона, Дюшана, Пикабиа… В одном из интервью Шварц вспоминал, что за его коллекцию и библиотеку дадаистов и сюрреалистов Музей Поля Гетти (J. Paul Getty Museum, самый крупный художественный музей Калифорнии. — Ж. В.) предлагал ему огромные деньги. Но Шварц сделал свой выбор в 1991‑м, во время войны в Персидском заливе: «Когда на Тель‑Авив начали падать иракские снаряды, я решил подарить Музею Израиля всю мою коллекцию периодических изданий и иллюстрированных публикаций о дадаизме и сюрреализме, за которую “Гетти” предлагал мне баснословные суммы». Кстати, получить лицензию на ее вывоз из Италии было непростым делом. Благодаря этим дарам Музей Израиля стал важнейшим мировым центром изучения авангардного искусства ХХ века.

Для самого Артуро Шварца это искусство было больше чем искусством. «Дада был первым движением в истории, освободившим творческий процесс от кандалов академизма и всяческих правил… В сюрреализме я обнаружил философию жизни, важнейшие моменты которой — любовь, свобода, поэзия — совпадали с моими собственными, — писал Артуро Шварц, — поэтому я никогда не рассматривал себя как “коллекционера”, но, скорее, как убежденного сюрреалиста, жаждущего приобрести работы, вдохновленные теми же убеждениями, что и мои». Любопытно, как это признание перекликается с замечанием французского историка сюрреализма Мориса Надо, что «сюрреализм — это не правила для пера или кисти, это образ жизни».

Если говорить об образе жизни Артуро Шварца, родившегося в 1924 году в Александрии, в еврейской семье, где папа был родом из Германии, а мама — из Италии, то он выглядит временами вполне сюрреалистичным. Увлечение сионизмом (провел несколько месяцев в кибуце) сменилось интересом к левым идеям. Шварц в юности даже был членом троцкистской группировки в Александрии. Неудивительно, что примерно тогда же он познакомился в Египте с сюрреалистами, многие из которых были неравнодушны к идеям мировой революции, а после войны, в 1945‑м, основал свое небольшое издательство и книжный магазинчик. Видимо, политика его и тогда интересовала больше если не искусства, то коммерции: в 1949 году, после нескольких арестов, его выслали из страны и он отправился в Италию. В Милане Шварц основал издательство, книжный магазин, а затем галерею, где выставлял дадаистов и сюрреалистов. За почти четверть века (галерея просуществовала до 1975‑го) Шварц познакомился со многими художниками, произведения которых представлял, в том числе с Дюшаном, а через него и Ман Рэем. Организовал несколько масштабных международных проектов, посвященных любимым художникам, приобрел десятки их работ и написал исследования об их творчестве, издал каталог‑резоне Марселя Дюшана.

- Марсель Янко. Волосатый/Фронтовик. 1924. Коллекция искусства дада и сюрреализма Веры и Артуро Шварц

- Ман Рэй и Марсель Дюшан играют в шахматы в мастерской Ман Рэя. 1955. Коллекция искусства дада и сюрреализма Веры и Артуро Шварц

- «У каждого свой футбол». Обложка двухнедельного иллюстрированного издания под редакцией Виланда Херфельде, № 1 (разовый выпуск). Издательство «Малик»: Берлин, 1919. Коллекция Артуро Шварца

- Мерет Оппенгейм. Белка. 1960. Коллекция искусства дада и сюрреализма Веры и Артуро Шварц

- Эрвин Блюменфельд. Дада. Коллаж. 1920. Дар Исидоры М. Коэн, Нью‑Йорк, организация «Американские друзья Израиля»

- Марсель Дюшан. Свежая вдова. 1920/1964. Коллекция искусства дада и сюрреализма Веры и Артуро Шварц

«Разрушительные и блестящие»

Наверное, не все коллекционеры, собиравшие работы дадаистов и сюрреалистов и дарившие их Музею Израиля, могли бы, подобно Артуро Шварцу, заявить о себе как «убежденных сюрреалистах». Но, пожалуй, любимые их художники могли согласиться с Мишелем Корвеном, что «сюрреализм проживается, он не демонстрируется».

Взять хотя бы поэта Поля Элюара. На выставке он представлен не стихами — фотоколлажем «Любовь». А он, начавший писать стихи после встречи в туберкулезном санатории в Швейцарии с Еленой Дьяконовой (Галой) и потерявший жену после того, как познакомил ее с Дали, знал немало о любви. Впрочем, в коллаже, я бы сказала, ничего личного. Коллаж впечатляет не столько чувственностью, сколько прозрачной метафорой, явно заимствованной у Фрейда. Три элемента (две женские фигуры и сложенные пальцы огромной руки) наложены друг на друга почти «без швов». То, что может показаться фотографией обнаженной красотки на фоне огромной женской фигуры на экране, — модель проекции. Но не киношной, а внутренней, психологической. Включение в коллаж руки — переход от зримого мира к тактильным ощущениям. Апелляция к подсознанию сконструирована очень даже логично. Особенно для поэта.

Или вот красавица, умница Мерет Оппенгейм, в 19 лет явившаяся из Базеля завоевывать Париж. Год спустя, в 1933‑м, она уже выставлялась в Салоне независимых вместе с Джакометти, Арпом, Ман Рэем. Созданный ею «Меховой чайный прибор» стал одной из сенсаций на выставках сюрреалистов в Париже и Нью‑Йорке 1936 года. Среди ее самых скандальных проектов — инсталляция с невинным названием «Весенний праздник» (1954‑й и повтор в 1959‑м на выставке E.R.O.S.), в которой ужин на шестерых накрыт на теле обнаженной натурщицы. На выставке в Эрмитаже можно увидеть ее «Белку» — пивную кружку с «пеной» и с беличьим хвостом вместо ручки. Оппенгейм любит поддразнить зрителя, свести его с ума, разыграть и выйти победительницей. Мерет сыграла на мужской территории, соединив желание, чувственность, иронию в одном «флаконе», то бишь в пивной кружке. Предмете, как сейчас выражаются, ни разу не романтическом, а очень даже бытовом, почти «низком». Кружка с пивом — это вам не шампанское с ананасом. Но добавьте к нему пушистый хвост белки, и перед вами уже абсурдистская драма раздвоения, столкновения «двух в одном»: мужского и женского, вульгарного и нежного, земного и воздушного…

Здесь и Франсис Пикабиа, основатель легендарного альманаха «391», чьи дадаистские статьи считались «разрушительными и блестящими». И Макс Эрнст, придумавший новую технику «фроттаж», разглядывая старый паркет… Эрнст, «стремящийся стать волшебником и найти миф своего времени» (так он писал о себе), выбравший в качестве альтер эго мифологическую птицу Лоплопа, вечно оказывался в центре страстей. С началом второй мировой его арестовывали поочередно то французы (как подданного Германии), то гестапо, пока ему чудом не удалось выбраться и уехать в США (не без помощи директора МоМА Альфреда Барра и Пегги Гуггенхайм). Он даже женился на Пегги, но в конце концов предпочел меценатке художницу — Доротею Таннинг.

Ман Рэй и Марсель Дюшан играют в шахматы в мастерской Ман Рэя. 1955. Коллекция искусства дада и сюрреализма Веры и Артуро Шварц

Произведения можно показать, но как извлечь из них тайну «проживания», дать почувствовать загадку чудесного? Сюрреалисты писали это слово с большой буквы — Чудесное, но расшифровывали, если послушать Луи Арагона, неожиданно внятно — как «противоречие, возникающее в реальности». С дадаистами еще сложнее. Макс Эрнст уже в преклонных летах, в 1966 году, оказавшись на выставке дадаистов в Париже, сравнил дадаизм со взрывающимся снарядом и заметил, что эффект взрыва на выставке не воспроизведешь. Профессор Вернер Шпис вспоминает об этом в своей статье в каталоге нынешней выставки в Эрмитаже не случайно.

Кураторы проекта, очевидно, не собирались воспроизводить эффект дадаистского «взрыва» в стенах Генштаба на Дворцовой площади. Да и почти век спустя после манифеста Тристана Тцара 1918 года арт‑взрывами трудно удивить. Спасибо опять же дадаистам: их стратегия оказалась востребованной. Поэтому кураторы делали акцент скорее на просветительских задачах. Тем более что «Дада и сюрреализм» — фактически первая в России серьезная ретроспектива двух важнейших художественных направлений ХХ века, представленная их культовыми именами и знаковыми работами. Нет, конечно, в Эрмитаже были выставки Ханса Арпа и Рене Магритта, а в Москву года три назад привозили произведения Сальвадора Дали из его музея‑театра в Фигерасе (ГМИИ им. А. С. Пушкина), Хуана Миро (в залах ММОМА на Гоголевском бульваре), показывали работы сюрреалистов в жанре «книга художника» из коллекции Бориса Фридмана («Манеж», потом ГМИИ им. А. С. Пушкина)… Не далее как в конце 2014‑го Московский музей современного искусства представил проект «Сальвадор Дали и медиа» (ММОМА). Но дадаистов публика знает хуже, а о соотношении движения дада и сюрреализма — и того меньше. Вот на этом сюжете превращения, трансформации движения дада в сюрреализм, на их ключевых темах и приемах и сосредоточились организаторы выставки.

Тем любопытнее, что выставка, пожалуй, все же «срезонировала». Даже в антураже академических пояснений она для многих зрителей оказалась шокирующей. Дело не только в том, что «Фонтан» от Дюшана по‑прежнему способен возбуждать страсти и заставлять браться за перо зрителей, чтобы высказать свое «фи». По‑моему, так вполне ободряющий факт: как минимум, он означает, что и идеи, и контекст, с которыми работали сюрреалисты и дадаисты, остаются актуальны. Но не менее важно, что момент появления этой выставки оказался очень подходящим. Как заметил в приветственном слове Михаил Пиотровский, «пришло время переосмыслить роль дадаизма, которая сейчас видится более значимой, чем казалось прежде. У этого игрового и почти оптимистического взгляда на открытые и скрытые ужасы мира появилась новая привлекательность». Этому наблюдению не откажешь в точности. Так что имеет смысл присмотреться к той игре, которую выбирали Тристан Тцара, Марсель Дюшан, Ман Рэй…

Футбол по своим правилам

Можно сказать, что свой футбол был не только у политиков 1919 года, но и дадаистов и сюрреалистов. Ничего не значащее, детское словечко «дада» превратил в название движения Тристан Тцара. «Деревянная лошадка, кормилица, двойное согласие по‑русски и по‑румынски: ДАДА», — писал он в Манифесте 1918 года. Художники дада бросали вызов сразу всем. Кубистам и футуристам, не говоря уж о традиционном искусстве… «Новый художник протестует: он больше не пишет красками (воспроизведение символическое и иллюзионистское), но непосредственно творит в камне, дереве, железе, олове, из скал, из движущихся организмов, которые могут быть развернуты во все стороны чистыми ветрами моментального ощущения», — заявлял Тцара.

Ключевое слово, пожалуй, «протестует». Речь, конечно, шла о войне, но не только. И если в Цюрихе, где в 1916‑м в «Кабаре Вольтер» дадаисты разыгрывали пьесы и даже манифесты, антивоенный протест выглядел эскапистским бурлеском, то к 1920 году в обескровленном войной Берлине, пережившем поражение, коллажи изданий «Дада» обретают жутковатость гиньоля и беспощадность политической сатиры.

Марсель Янко. Волосатый/Фронтовик. 1924. Коллекция искусства дада и сюрреализма Веры и Артуро Шварц

Сюрреалисты в цельности мира, кажется, не сомневались. Они не создавали новый мир из фрагментов, а, наоборот, фрагментировали или накладывали друг на друга «куски» реальности в поисках знака, а следовательно — смысла. Прежде всего, смысла, лежащего за видимыми пластами сознательной жизни. Как доказывала Розалинда Краусс (один из крупнейших американских исследователей современного искусства. — Ж. В.), и сновидения, и автоматическое письмо сюрреалисты полюбили как шанс обнаружить в самой реальности тайнопись бытия. Их коллажи, на первый взгляд вроде бы загадочно таинственные, часто отсылают к образам либо проекции в кинозале, либо к оптике микроскопа. А иногда, как в случае со знаменитым фотоколлажем Бретона «Автопортрет: автоматическое письмо» (1938), и к тем и к другим. Самое забавное, конечно, что ничего автоматического в этом автопортрете не сыскать. Да, перед нами портрет литератора, подпись под которым декларирует, что из всех видов письма он предпочитает автоматическое. Сам литератор при этом напоминает ученого: сидит перед микроскопом, рассматривая бегущих волков. А за спиной его — знойная блондинка за решеткой. Словом, не коллаж, а доходчивая иллюстрация того, как автоматическое письмо может пригодиться психиатрам‑любителям, освоившим труды Фрейда, и поэтам, штурмующим границы языка. От этой работы — столбовая дорога к художникам‑концептуалистам всех стран, то есть к искусству второй половины ХХ века.

От коллажей и гиньоля дадаистов такой магистральной дороги в искусстве ХХ века вроде бы не просматривается. Но похоже, каждый раз, когда привычный мир рушится, когда абсурд правит бал, а призрак ужасов войны возникает не только на гравюрах Гойи, деревянная лошадка «дада» становится востребована.

Самоопределение сефардских евреев Западной Европы и их отношение к чужим и посторонним

The New Yorker: Гонка за тем, чтобы у каждого ребенка была игрушка