Материал любезно предоставлен Jewish Review of Books

Шокирующая история, которую рассказывает (или только кажется, что рассказывает) Фрейд в «Человеке Моисее и монотеистической религии», хорошо известна. Возможно, самое краткое и исчерпывающее изложение этой книги дал Йосеф‑Хаим Йерушалми в начале своей блестящей работы «Моисей Фрейда: Иудаизм конечный и бесконечный» («Freud’s Moses: Judaism Terminable and Interminable»).

Я полагаю, что чистый сюжет (но не драма, лежащая в его основе) «Моисея» Фрейда сейчас уже прекрасно известен. Иудаизм — не еврейское, а египетское изобретение. Фараон Аменхотеп IV провозгласил его государственной религией в форме почитания единственного божества — Солнца Атона. В честь него фараон назвал себя Ихнатоном . Религия Атона, по Фрейду, характеризуется непререкаемой верой в единого Б‑га, отказом от антропоморфизма, магии и чародейства и категорическим отрицанием загробной жизни. Однако после смерти Ихнатона его великая ересь быстро была предана забвению и египтяне вернулись к почитанию традиционных богов. Моисей был не еврей, а египетский жрец или вельможа, убежденный монотеист. Чтобы спасти религию Атона от уничтожения, он встал во главе угнетенного семитского племени, обитавшего тогда в Египте, освободил его из рабства и создал новый народ. Он дал этому народу еще более духовную форму монотеистической религии, лишенную всяких образов, и в качестве знака отличия ввел среди них египетский обряд обрезания. Но бесчувственные массы бывших рабов не могли соответствовать суровым требованиям новой веры. Моисей был убит в ходе мятежа, а воспоминания об этом убийстве были вытеснены. Израильтяне поддерживали союз с родственными семитскими племенами, обитавшими в Мадиане, чье вулканическое божество <…> стало их национальным богом. В результате бог Моисея слился с [этим богом], а деяния Моисея были приписаны мадианскому жрецу, которого тоже звали Моисеем. Однако с течением времени глубинная традиция истинной веры и ее основателя набрала достаточно сил, чтобы вновь заявить о себе и добиться успеха <…> и поскольку евреи подавили в себе воспоминания об убийстве Моисея, она возникла вновь в замаскированном виде с появлением христианства.

Как отмечает Йерушалми, за «чистым сюжетом» фрейдовского «Человека Моисея и монотеистической религии» кроется «драма». И для описания это и психологической драмы вновь процитируем Йерушалми.

Сначала сыновья убивали своего прародителя. В конце концов, в многобожии о нем совершенно забыли, а память о нем была подавлена. Поэтому по сути монотеизм представлял собой возвращение этого давно погребенного воспоминания в форме единого всемогущего бога, равного которому нет. Можно сказать, что огромное значение откровения, которое Моисей принес сынам Израиля, состоит в шоке признания, в глубинном ощущении воссоединения и примирения с давно утраченным Отцом, по которому человечество всегда неосознанно тосковало. Именно отсюда происходит ощущение, что они и есть избранный народ. Но даже тогда учение Моисея не смогло стать «традицией». Для этого необходимо было, чтобы Моисей был принесен в жертву в повторение этого древнего отцеубийства, а его наставления были забыты. Лишь после еще одного периода забвения, который продолжался от пяти до восьми столетий, религия Моисея вернулась в общественное сознание и захватила еврейский народ на грядущие века.

С момента публикации и до сегодняшнего дня «Человек Моисей» вызывает ожесточенные споры. Но среди всех дискуссий и разногласий, критики и защиты, исторического анализа и да, психоанализа тоже — в конце концов, Фрейд всегда идентифицировал себя с Моисеем — единственное, что не менялось в «Человеке Моисее», — это его «чистый сюжет», история, изложенная Фрейдом. Но действительно ли она так тверда, как принято считать? Ученых всегда поражала необычная и неуклюжая структура этого произведения: предисловия, которые исключают друг друга, колебания, извинения, разноголосица частей, повторы, остановки и новые начала. И все же они молчаливо предполагали, что на всем протяжении трех изменчивых, напевных и постоянно отклоняющихся от темы очерков, которые составляют этот текст: «Моисей, египтянин», «Если Моисей был египтянином…» и «Моисей, его народ и монотеистическая религия» (последний очерк состоит из двух частей) — основная мысль, неоднократно повторяемая, остается прежней. Но так ли это?

Как показывает Йерушалми, в «Человеке Моисее и монотеистической религии» Фрейд излагает три взаимоисключающие исторические теории: Моисей был египтянином, евреи убили его, и в действительности было два Моисея: Моисей‑египтянин и Моисей‑мадианитянин. И все же, хотя Фрейд прямо не опровергает ни одну из этих теорий, внимательное чтение текста приводит к выводу, что он на самом деле отвергает их все. Моисей был египтянином — нет. Евреи убили Моисея — нет. Было два Моисея — нет.

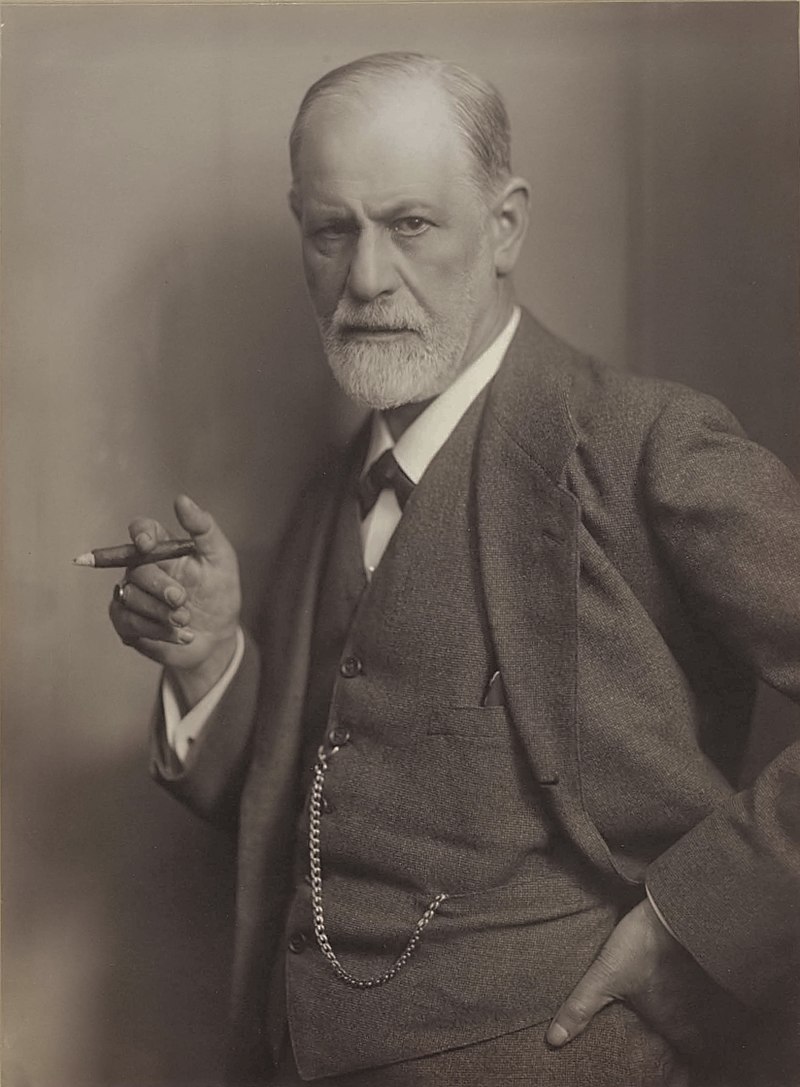

Для понимания интеллектуальной биографии Фрейда важно иметь в виду, что он писал «Человека Моисея» в конце жизни, уже после прихода к власти нацистов, когда сам он начал перечитывать Библию, подаренную ему отцом, и переосмысливать сущность еврейской души. Поэтому любой анализ его знаменитых теорий должен сочетать в себе историческую критику и контекст постбиблейских споров о Моисее, восходящих к поздней античности. Ян Ассман, Ричард Бернстайн и многие другие проделали эту работу, и все они полагали, что мы понимаем теорию, изложенную Фрейдом. Но понимаем ли мы ее на самом деле?

Я буду следовать в обратном направлении и начну с тезиса о двух Моисеях, затем перейду к убийству Моисея и закончу Моисеем‑египтянином.

Прежде всего, два Моисея. Фрейд выдвигает идею о том, что сначала был Моисей‑египтянин, а потом Моисей‑мадианитянин, во втором очерке «Человека Моисея».

Еврейские племена <…> в местности, которая называется Мерибат‑Кадес <…> переняли поклонение богу [вулканов] Яхве, вероятно, от арабского племени живших поблизости мадианитян <…> Посредника между богом и народом на основании этой религии зовут Моисей. Он — зять мадианского жреца Иофора, стада которого он пас, когда услышал Б‑жий зов .

Однако в исторической зарисовке, которой открывается третий очерк, Фрейд пишет, что, после того как евреи, вышедшие из Египта, убили Моисея, они странствовали по пустыне, «и <…> в богатой источниками местности Кадес под влиянием арабских мадианитян приняли новую религию, почитание бога вулканов Яхве» . Здесь, как и во втором очерке, Фрейд говорит об «арабских мадианитянах», но при этом о мадианитянине Моисее, который играл такую важную роль во втором очерке, он не упоминает вообще. Второй Моисей, неегипетский зять Иофора (Итро), просто исчез из рассказа, и о нем больше ни разу не упоминается. Чем это можно объяснить?

На самом деле Фрейду не нужен второй Моисей. Как мы только что видели, ему достаточно заявить, что, после того как евреи убили Моисея‑египтянина и отвергли его религию, позднее они в какой‑то момент под влиянием арабов‑мадианитян приняли новую, более примитивную форму этой религии, подразумевавшую поклонение боку вулканов. Так зачем Фрейду вообще понадобился этот второй Моисей?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понять, что первые два очерка «Человека Моисея и монотеистической религии» имеют форму детективного рассказа или квеста. Фрейд все время пытается рассказывать историю дальше, но в ключевые моменты он заходит в тупик, сталкиваясь с непреодолимой проблемой. Потом ему как‑то удается выйти из затруднения и продолжить повествование, а проблема превращается в средство развития сюжета. Именно это случилось с двумя Моисеями: во втором очерке Фрейд разрабатывает мотив Моисея‑египтянина. Но вот перед ним проблема. Известный ученый Эдуард Мейер, по мнению Фрейда, показал, что этот Моисей был мадианитянином, и его никак невозможно идентифицировать с Моисеем‑египтянином Фрейда, который принес еврейским племенам в Кадесе довольно примитивную форму религии, построенной на поклонении богу вулканов. Так кем был настоящий Моисей? «Неожиданно, — пишет Фрейд, — также и здесь находится выход» .

И Фрейд предлагает довольно спорную теорию, основанную на весьма, надо сказать, шаткой гипотезе немецкого библеиста Эрнста Зеллина о том, что евреи убили Моисея‑египтянина. Получается, что и Фрейд прав, и Мейер прав, потому что на самом деле было два разных Моисея. Так что тезис Мейера о втором Моисее нужен Фрейду для того, чтобы сформулировать проблему двух Моисеев, а для решения этой проблемы потребуется мотив убийства Моисея‑египтянина — а в этом‑то и состояла изначальная цель Фрейда.

Однако в историческом обзоре, с которого начинается третий очерк, Фрейд рассматривает убийство Моисея как данность, ему уже не нужен для его истории тезис о втором Моисее. Действительно, в июне 1935 года в письме к Лу Андреас‑Саломе Фрейд пересказывает ей содержание «Человека Моисея», ни словом ни упоминая о втором Моисее и говоря только о том, что мадианитянские жрецы позднее познакомили евреев с новым богом.

Почему Фрейду важно было заявить, что Моисей был египтянином и его убили евреи? Продолжая читать «Человека Моисея», мы видим, что его главная цель состояла в том, чтобы предложить исторический сценарий, который объяснял бы еврейскую психологию. В письме к неизвестному «герру доктору» 1937 года Фрейд писал: «Несколько лет назад я стал спрашивать себя, как евреи обрели свой особый характер, и по своему обычаю вернулся к самому началу». Конкретно он хотел изучить происхождение той парадоксальной, но, по его глубокому убеждению, неоспоримой комбинации еврейского чувства собственного достоинства и еврейской вины. Подавление памяти об убийстве спасителя послужило причиной еврейской вины. А тот факт, что этот спаситель, Моисей‑египтянин, избрал евреев, помог Фрейду объяснить возникновение еврейского чувства собственного достоинства.

Продолжая двигаться от конца к началу, рассмотрим рассуждения Фрейда об убийстве Моисея. Убийство и в еще большей степени подавление памяти о нем представляют собой ключевые элементы и второго очерка «Человека Моисея», и первой части третьего очерка. Фрейд пишет:

Еврейский народ Моисея был столь же мало способен терпеть высоко одухотворенную религию <…> Дикие семиты взяли судьбу в свои руки и убрали с дороги тирана <…> Пришло время, когда стали сожалеть об убийстве Моисея и пытаться об этом забыть <…> Успешно отвергли доставлявший мучения факт его насильственного устранения .

Но к концу книги Фрейд неожиданно сводит к минимуму значение убийства и, похоже, вообще высказывает сомнения по поводу того, было ли оно на самом деле. «И если затем они убили этого великого человека, то лишь повторили злодеяние, которое в древние времена в виде закона направлялось против божественного царя и которое, как мы знаем, восходило к еще более древнему образцу» . Фрейд, несомненно, имеет здесь в виду свою теорию, изложенную в книге «Тотем и табу» о том, что человеческое чувство вины и религия восходят к убийству отца ордой ревнивых братьев. Тем более странно, что после категоричного заявления о том, что евреи «убили этого великого человека», «если» они действительно сделали этого, во всей второй части третьего очерка нет ни одного упоминания об убийстве Моисея. Оно попросту выпадает из повествования. Получается, что, хотя в следующих нескольких абзацах Фрейд говорит о том, как еврейский народ отверг религию Моисея, он вообще больше не упоминает о том, что они убили Моисея. Почему так?

Сначала, как я уже упоминал выше, Фрейду понадобился тезис об убийстве Моисея, чтобы оправдать еврейскую вину. Именно убийство Моисея частично привело к появлению в еврейской памяти «первородного греха», то есть убийства праотца, описанного в «Тотеме и табу». Евреи подавили оба воспоминания, но как знают все верные ученики Фрейда, подавленные воспоминания — самые сильные. Отсюда «ненасытное чувство вины» , которое овладело еврейским народом, и его невротическая сила. Но по мере того как Фрейд пересказывает свою историю еще раз, становится ясно, что триггером еврейской вины стало не подавленное воспоминание об убийстве Моисея, а что‑то совершенно иное. Но если не убийство Моисея породило еврейское чувство вины, то что же тогда? Чтобы дать ответ, нам придется на время отложить вопрос и обратиться к третьей из высказанных Фрейдом спорных исторических гипотез, а именно к предположению о том, что Моисей был египтянином — с этого и начинается «Человек Моисей».

Все исследователи согласны, что аргументы, которые Фрейд выдвигает в пользу египетского происхождения Моисея, чрезвычайно слабы. На утверждение о том, что Моше — имя египетское, Йерушалми отвечает: «Что значит имя? И Филон, и Иосиф Флавий знали, что имя Моисей имеет египетскую этимологию, но они не делали из этого вывода, что сам Моисей был родом египтянин». Рассуждая о попытке Фрейда сделать вывод о египетском происхождении Моисея из того факта, что он распространил среди евреев якобы египетский обычай обрезания, Ричард Бернстайн возражает: легко можно предположить, что «даже (еврей) Моисей, который вывел евреев из Египта, воспользовался египетской практикой обрезания, чтобы повысить самооценку среди рабов». Продолжая мысль Бернстайна, легко представить себе, что именно так поступил бы ассимилированный, египтизированный еврей, подобно тому как ассимилированный и вестернизированный Теодор Герцль настаивал, чтобы делегаты Первого сионистского конгресса появились на торжественном открытии во фраках в соответствии с западной модой, чтобы «люди привыкали видеть в конгрессе высокий и достойный почтения авторитет».

Возникает вопрос, почему Фрейду была так дорога эта идея. В конце концов, он начинает книгу с поразительного заявления: «Отнять у народности человека, которого она прославляет как величайшего из своих сыновей, — отнюдь не то, за что берешься с большой охотой или походя, особенно если сам принадлежишь к этому народу» . Так зачем Фрейду делать Моисея египтянином? Я спрашиваю сейчас не о психологических мотивах и не о том, что это значило для его самосознания как еврея, а о том, какую функцию египетское происхождение Моисея выполняет в книге вообще.

Фрейд неоднократно повторяет, что источник невероятной уверенности в себе, свойственной еврейскому народу, лежит в его вере в избранность Б‑гом. Но разумеется, для Фрейда, который в Б‑га не верил и принадлежал к тем, кого он сам называет «нищими верой» , избранный Б‑гом означает избранный Моисеем. Для него если Б‑г — это великий иной, то и Моисей должен быть иным, не таким, как избранный им народ. И здесь мы подходим к смыслу того, что Моисей был египтянином. Для начала инаковость Моисея для Фрейда — это этническая инаковость. Египтянин Моисей выбирает евреев, группу семитских племен‑чужаков, этнически непохожих на него, и делает их своим народом.

Во втором очерке «Если Моисей был египтянином…» Фрейд сначала излагает свою гипотезу о том, что Моисей был египетским аристократом, «честолюбивым и деятельным <…> убежденным приверженцем новой религии [Атона]» , а затем высказывает предположение, что после смерти Ихнатона и последовавшего за ним отказа от поклонения Атону Моисей решил найти «новый народ, которому он хотел даровать религию, отвергнутую Египтом».

Возможно, в то время он был наместником той пограничной провинции (Гесем), в которой <…> поселились известные семитские племена. Их‑то он и избрал своим новым народом <…> С ними он добился взаимопонимания, возглавил их, «рукою крепкою» обеспечил их переселение .

Можно предположить, что эти семитские племена были подчинены Египетскому царству, но ни слова не говорится о том, что они находились у него в рабстве, и уж тем более о том, что они были, по словам Йерушалми, «бесчувственной массой рабов». Для Фрейда важно здесь, что Моисей, египетский аристократ, выбрал своим новым народом чужаков. Действительно, бросается в глаза, что, хотя Фрейд в «Человеке Моисее» все время анахронично называет библейских сынов Израиля евреями, здесь он описывает их как «известные семитские племена», подчеркивая тем самым их этническую инаковость. Именно поэтому Моисей Фрейда должен был быть египтянином — ведь чтобы он мог избрать евреев «своим» народом, они обязательно должны были изначально быть не его народом.

В знаменитом пассаже в конце книги Фрейд описывает избрание Моисеем евреев совершенно иначе, хотя большинство ученых, в том числе Йерушалми, объединяют это описание с предыдущими. Он пишет, что Моисей в качестве «образа могущественного отца <…> снизошел к бедным еврейским батракам, чтобы заверить их, что они — его любимые дети» . Здесь нет, как раньше, упоминания о том, что библейские израильтяне представляли собой группу семитских племен, Фрейду больше не нужно делать Моисея египтянином. Инаковость Моисея проявляется здесь не в этнической, а в социальной сфере. Избрание Моисеем евреев выражается в том, что он — аристократ, который снисходит на уровень еврейских рабов и называет их своими детьми. Обратите внимание, что он не выбирает их своим народом — они уже его народ. Здесь Моисей Фрейда похож, если вернуться к моему предыдущему замечанию, на Теодора Герцля: ассимилированный еврей, который возвращается к своему народу, чтобы избавить его от преследований и угнетения. (Фрейд восхищался Герцлем, называл его «борцом за человеческие права нашего народа» и подарил ему экземпляр «Толкования сновидений.) Поэтому, хотя в этом разделе Фрейд утверждает, что Моисей позаимствовал монотеизм у Ихнатона, он ни разу не называет Моисея египтянином. Моисею уже не нужно этнически отличаться от евреев, чтобы избрать евреев.

Теперь я могу ответить на предыдущий вопрос. Если Фрейд считает, что триггером еврейской вины была не вытесненная память об убийстве Моисея, то что же тогда? Теперь я ответил бы, что это было отцовство Моисея, тот факт, что он снизошел до нищих рабов, назвав их своими «дорогими детьми», — и это в то же самое время было источником и огромной уверенности в себе еврейского народа, и его огромного чувства вины. Явление отца Моисея, наряду с явлением бога‑отца, составлявшим суть его учения, а также подавленное воспоминание о древнем отце, стоящее за ними, — все это проявления одновременно любви и враждебности. Любовь к отцу — Моисею, богу, древнему отцу или всем троим вместе, — а также ощущение избранности им дает ощущение уверенности в себе, а непризнанная и подавленная враждебность по отношению к нему порождают чувство вины. В последнем разделе «Человека Моисея и монотеистической религии» Фрейд пишет:

Первый эффект от встречи с тем, кто так долго отсутствовал и по кому тосковали, был грандиозным и таким, как его описывает предание о законоположении у горы Синай. Восхищение, благоговение и благодарность за то, что в его глазах была милость, — религия Моисея не знает других, кроме этих позитивных, чувств к богу‑отцу <…> Таким образом, упоение преданностью богу является ближайшей реакцией на возвращение великого отца <…>

Но <…> к сущности отношения к отцу относится амбивалентность; не могло не случиться так, что с течением времени не возникла та враждебность, которая когда‑то подвигла сыновей убить вызывавшего восхищение и страх отца. В рамках религии Моисея не было места для прямого выражения смертоносной ненависти к отцу; могла проявиться только сильнейшая реакция на нее, сознание вины из‑за этой враждебности, нечистая совесть согрешивших и продолжавших грешить перед богом .

Обратите внимание, что «сознание вины» возникает от «смертоносной ненависти к отцу», и неважно, был ли этот отец Моисеем, Б‑гом или древним праотцем, — вероятнее всего, всеми тремя сразу. Действительно, эта враждебность «когда‑то подвигла сыновей убить вызывавшего восхищение и страх отца», но здесь нет никаких указаний на то, что она подвигла сынов Израиля убить вызывавшего восхищение и страх Отца Моисея. Конечно, не нужно никакой подавленной памяти о реальном убийстве, чтобы возбудить в сынах Израиля чувство вины; невыраженной враждебности и смертоносной ярости более чем достаточно. Потому что, как учил нас Фрейд, в глубинах подсознания желание столь же действенно, сколь и поступок.

На самом деле в этой книге Фрейд все время говорит, что память об отце служит источником еврейской вины и последующего «глубокого впечатления», которое «монотеистическая идея смогла произвести <…> на еврейский народ» . Однако в первой части Фрейд сначала описывает Моисея как отца в момент убийства Моисея. «Судьба сделала близким еврейскому народу великое деяние и злодеяние первобытных времен, отцеубийство, побудив повторить его с Моисеем, выдающейся фигурой отца» . Как будто бы убийство Моисея еврейским народом превратило его в «выдающуюся фигуру отца». Когда же Фрейд во второй раз обращается к этому сюжету, получается, что Моисей с самого начала предстал перед еврейским народом в роли отца. Процитируем полностью абзац, к которому я уже обращался выше:

Несомненно, это был образ могущественного отца, который в лице Моисея снизошел к бедным еврейским батракам, чтобы заверить их, что они — его любимые дети. И не менее захватывающе должно было подействовать на них представление об одном‑единственном, вечном, всемогущем боге, для которого они не были слишком ничтожными, чтобы заключить с ними союз, и который обещал о них заботиться, если они останутся ему верными. Вероятно, им было непросто отделить образ человека Моисея от образа его бога, и они правильно догадывались об этом, ибо Моисей, по‑видимому, привнес в характер своего бога черты собственной личности, такие как гневливость и непреклонность .

Правда, сразу после этого Фрейд заявляет: «И если затем они убили этого великого человека, то лишь повторили злодеяние, которое в древние времена <…>», но, учитывая, что, как мы видели, невыраженной враждебности и смертоносной ярости, направленных против отца, оказалось более чем достаточно, чтобы поселить в сынах Израиля чувство вины, теперь нам понятно, почему он преуменьшает здесь значение действительного убийства Моисея — «если», конечно, оно вообще «имело место», — и поэтому во всей второй части третьего очерка мы не находим о нем больше ни одного упоминания.

Таким образом, в первом, известном всем сообщении Фрейд говорит, что источником еврейской вины послужила подавленная память об убийстве Моисея, который становится отцом только после убийства. Но во втором сообщении образ Моисея‑отца наряду с его учением о Б‑ге‑отце и амбивалентными чувствами, которые оно порождает, одновременно обусловливают у евреев и чувство уверенности в себе, и чувство вины. Это утверждение звучит правдоподобно, по крайней мере, в сфере психоанализа, и поэтому оно не требует исторической пиротехники более знаменитой истории Фрейда.

Так что где‑то в глубине «Человека Моисея» лежит поразительная нарративная ирония. В самом начале второй части третьего очерка Фрейд пишет: «Следующая часть этого исследования <…> представляет собой не что иное, как точное, зачастую дословное повторение первой части [третьей статьи], сокращенное в некоторых критических изысканиях и расширенное за счет дополнений, относящихся к вопросу о том, каким образом возник особый характер еврейского народа» . Читатели верят ему на слово. Однако в ходе рассуждений «о том, каким образом возник особый характер еврейского народа», Фрейд радикально меняет сюжетную линию, забывает об образе Моисея как египетского вельможи, убитого собственным народом, который он освободил, и вводит на его место новый образ Моисея — внушающего восхищение и ужас «образ могущественного отца», отвергнутого собственными «дорогими детьми» и послужившего объектом их «смертоносной ненависти», но в реальности ими не убитого.

Когда кто‑то пересказывает историю — особенно очень важную историю, — он никогда не повторяет ее в точности, как бы ни доказывал рассказчик обратное. История изменяется, и сам рассказчик может этого не осознавать. Этот урок преподал нам сам учитель Фрейд, но это не значит, что сам он был исключением из этого правила.

Поразительным образом, когда евреи в пасхальную ночь садятся пересказывать историю своего исхода, сюжет, содержащийся в Агаде, радикальным образом отличается от библейского. Если библейский рассказ строится вокруг ключевой роли Моисея в освобождении народа, то в Агаде Моисей не упоминается вовсе; все внимание обращено к Б‑гу. Но этот поворот в пересказе вовсе не был случайным или неосознанным — он был сделан совершенно намеренно. Раввины, кажется, хотели гарантировать, что народ Моисея всегда сможет «отделить образ человека Моисея от образа его бога» . Потому что раввины, в отличие от Фрейда, были людьми верующими.

Оригинальная публикация: Moses, Murder, and the Jewish Psyche

За гранью психоанализа

Сигизмунд Шломо Фрейд. Запретная свобода