«Если мы потеряем Вас, буду в глубоком унынии»

В скором времени увидит свет монография Владимира Хазана, посвященная жизни и творчеству русско‑еврейского писателя Андрея Соболя. Среди восстановленного автором окружения А. Соболя нередко встречаются имена людей, заслуживающих отдельного рассказа, как, например, журналиста и сионистского деятеля Йешаяу Клинова, написавшего на идише воспоминания о покончившем с собой писателе.

Йешаяу (Исай, Шая) Клинов родился на Украине, в местечке Голованевске Подольской губ., 7 декабря 1890 года в семье мелкого торговца Якова Йеуды. Вскоре семья перебралась в Одессу, где Шая в 1909 году поступил и в 1911‑м окончил Коммерческое училище Г. Ф. Файга. Затем он учился в университетах Женевы и Петрограда, а образование завершал вновь в Одессе, уже в советские времена. Еще в студенческую пору начал публиковаться как в еврейских, так и в русских периодических изданиях. После Февральской революции, в короткий период либеральных свобод, был редактором петроградской еврейской газеты «А‑Йом» («День») и сотрудничал в московской «А‑Ам» («Народ»). Большевистский переворот Клинов воспринял резко негативно и бежал на юг от голода и преследований. В 1920 году он женился на Рахели (Рухеле) Раппопорт, с которой эмигрировал в Берлин, где работал в Культурном центре евреев‑беженцев из России и Восточной Европы, а также являлся берлинским корреспондентом нью‑йоркской идишской газеты «Морген журнал» и сотрудничал в ряде других еврейских газет: варшавской «Хайнт», берлинской «Юдише рундшау», ковенских «Ди идише штайме» и «Идише цайтунг» и др. В первой половине 1920‑х Клинов примкнул к движению сионистов‑ревизионистов под началом В. Жаботинского, печатался в редактируемом им русско‑еврейском еженедельнике «Рассвет», издававшемся с 1922 года в Берлине, а затем перебравшемся в Париж (с 1 июля 1923 года стал членом редколлегии этого [footnote text=’См.: Рассвет. 1923. № 26. 1 июля. С. 1.’]еженедельника[/footnote]). Одновременно писал для газет, выходивших в Эрец‑Исраэль: «А‑Арец» и «Доар а‑йом».

Андрей Соболь — студент Бернского университета. 12 мая 1911

По всей видимости, информация о самоубийстве Соболя, появившаяся в упомянутом выше еженедельнике «Рассвет» без указания автора, принадлежала именно [footnote text=’См.: Рассвет. 1926. № 30. 26 июля. С. 15.’]Клинову[/footnote]. В этой заметке, в которой, как и в идишском очерке о Соболе, имелись явные натяжки и неточности (например, говорилось о том, что покойный состоял членом ОЗЕТа или что он «принимал участие в Еврейском камерном театре»), однако в целом свидетельства Клинова о Соболе, в особенности если принять во внимание их мемуарную составляющую, нельзя не признать весьма небезынтересными. Так, например, он приводит в очерке полученное из Сорренто письмо Соболя от 13 февраля 1925 [footnote text=’Автограф письма, написанного в оригинале на русском языке, разыскать не удалось: в израильском архиве Клинова (Сentral Zionist Archives, Jerusalem. Y. Klinov Papers, A 284) оно отсутствует, и единственная возможность, таким образом, с ним познакомиться — восстановить в обратном переводе на русский язык; в книге о Соболе письмо приводится полностью.’]года[/footnote], где, в частности, говорилось о том, что

слухи о дешевизне в Италии оказались сильно [footnote text=’Та же фраза — о преувеличенной в московских разговорах итальянской дешевизне — появляется еще в двух письмах Соболя его близким друзьям: литературному и театральному критику Ю. Соболеву (датировано тем же 13 февраля, что и Клинову, см.: РГАЛИ. Ф. 860. Оп. 1. Ед. хр. 524) и писателю В. Лидину от 5 марта (РГАЛИ. Ф. 3102. Оп. 1. Ед. хр. 961). ‘]преувеличены[/footnote]. Я сомневаюсь, что при моих капиталах мне удастся пробыть здесь столько, сколько я задумывал. При этом для меня, как говорят журналисты, очень актуален вопрос, где раздобыть хоть какие‑нибудь деньги.

Так вот: для меня сейчас особенно важно устроить мою книгу в Берлине, потому что я здесь должен прийти в себя, отдохнуть, закончить роман.

Далее Соболь очерчивал содержательный корпус книги, о которой вел речь с Клиновым в Берлине, и в конце письма обращался с просьбой подписать его на русские эмигрантские газеты «Руль» и «Дни»:

очень скучаю по русской газете, — объяснял он своему корреспонденту. — Кроме того, я должен быть в курсе зарубежной прессы. Деньги я Вам верну на обратном пути в Берлине. А если дело с изданием книги получится, то Вы вычтете свои расходы. И не обижайтесь на меня, милый, что начинаю сразу с просьбы, но в первые дни, как Вы знаете, трудно без русской [footnote text=’Литерарише блетер. 1932. № 8. С. 119.’]газеты[/footnote].

Желание Соболя, безусловно, было продиктовано стремлением знать, о чем пишет русская эмигрантская пресса, в отношении которой он разделял господствующее среди советских литераторов настроение враждебной брезгливости, подчеркиваемой, по крайней мере, внешне‑официальным поведением. Так, известный журналист, литературовед и переводчик А. Дейч, с которым Соболь был хорошо знаком, вспоминал о своей поездке в Берлин вместе с Михаилом Кольцовым, которая пришлась на ту же середину 1920‑х годов. Кольцов, по словам Дейча,

интересовался постановкой дела в издательстве Ульштейна, часто посещал не только редакции, но и типографии. Был и я с ним однажды там. Принимал нас главный редактор доктор Ландсгоф, любезный и образованный человек средних лет.

— Как вам не стыдно, уважаемый доктор, пятнать доброе имя Ульштейна изданием такой грязной газетки, как «Руль».

— О, господин Кольцов, на это есть свои причины. Издание «Руля» нам ничего не стоит, он печатается на обрезках «Vossische Zeitung», потому что бумажная фабрика не выпускает сейчас нужного формата, — ответил Ландсгоф.

Когда мы вышли на улицу, Кольцов заметил:

— Вот тема, пригодная для сатиры Гейне. Буржуазная филантропия на бесплатных [footnote text=’Дейч Александр. День нынешний и день минувший: Литературные впечатления и встречи. М.: Советский писатель, 1969. С. 68.’]обрезках[/footnote].

Даже если это свидетельство построено по известному принципу «врет как очевидец», здесь важна сама акцентировка мемуариста: эмигрантский «Руль», в представлении советской творческой интеллигенции, не поднимался выше уровня «грязной газетки», а в глазах «экономных буржуев» представлял неубыточное производство, построенное на эксплуатации отходов.

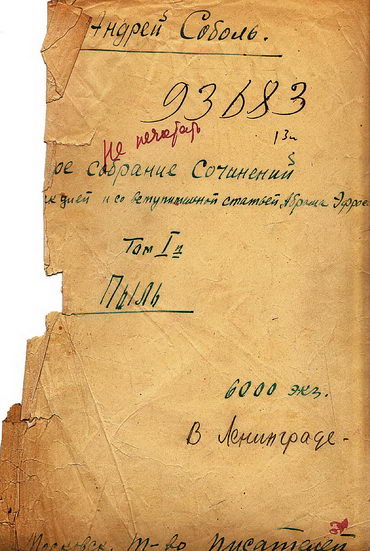

Рукописная обложка несостоявшегося издания Андрея Соболя

Однако в воспоминаниях Клинова о Соболе имеется место, способное пробудить сомнение в их истинности: будто бы перед смертью тот «оставил прощальное письмо с последней просьбой опубликовать его рассказы отдельной книжкой под названием “Евреи”. По крайней мере, такое сообщение появилось в прессе».

«Что стало с этим последним сборником соболевских рассказов?» — с интонацией, в которой звучал не только риторический пафос, но и естественное любопытство, вопрошал Клинов, закругляя свое малодостоверное утверждение: ни о каком прощальном письме или сообщении в прессе, в которых содержалась бы подобная информация, ничего не известно. Тот же сомнительный рассказ добрался до Эрец‑Исраэль и появился в газете «Доар [footnote text=’Доар а‑йом. 1926. 22 VII. С. 2. Благодарим Г. Вайсблея, указавшего нам на этот газетный материал.’]а‑йом[/footnote]». Почти несомненно, что ее автором был все тот же Клинов.

Пытаясь сегодня разобраться в этой истории, невольно думаешь, что Клинов путал факты с целью представить еврейскую часть литературного наследия Соболя как погубленную советским режимом. Было ли это следствием наивного доверия ложным слухам или в самом деле отражало какую‑то сложную закулисную игру с произведениями мертвого писателя? Полагаем, что докопаться до истины уже вряд ли удастся, но высказать несколько соображений на сей счет, которые опирались бы на строго документированные свидетельства, можно и нужно.

Прежде всего следует сказать о том, что неизвестна судьба соболевского романа «Иудеи», о котором в 1923 году сообщал журнал «Россия»:

Наличие того же соболевского замысла подтверждал и критик П. Пильский, знакомый с автором по Одессе начала 20‑х годов, впрочем, скорее всего, опиравшийся на приведенную журнальную хронику:

В 1923 г. Соболь увлекся своим новым романом. Он должен был называться «Иудеи» и посвящался революционной эпохе 1919–21 гг. Я не знаю его судьбы, но почему‑то мне кажется, что роман остался неоконченным. Соболь родился не романистом. Его вспархивающая, трепетавшая душа втайне жаждала иных путей своего выражения и других форм своей исповеди. Соболь должен был бы писать поэмы о [footnote text=’Петр Пильский. Суд Андрея Соболя над собой // Сегодня (Рига). 1926. № 128. 12 июня. С. 3.’]любви[/footnote].

По всей видимости, роман не продвинулся дальше первоначальной — самой общей — стадии, и несколько черновых записей, сохранившихся в домашнем архиве Соболя, не очень‑то проясняют, в чем состояла суть писательского замысла.

Другой его роман, который был задуман и увидел свет задолго до «Иудеев», в ранней редакции назывался «Евреи». Потом у этого романа появилось другое название — «Пыль», и «Евреи» переместились в подзаголовок, а в печатном виде — сначала в первых четырех номерах журнала «Русская мысль» за 1915 год, а затем в двух книжных изданиях, подготовленных московским издательством «Северные дни», соответственно в 1916 и 1917 годах, — и вовсе исчезли.

Роман написан на модную по тем временам тему — борьбы террористов с царским самодержавием. Однако главная его особенность в том, что большинство героев — евреи, и тем самым проблема революционного террора как бы приобретает в нем национальную окраску. Это с одной стороны. С другой же — в произведении возникает коллизия напрасной и никем не оцененной жертвы: еврей остается для России чужим, даже если проливает за нее кровь, — патриотизм инородца не вызывает доверия и в самих революционных кругах, пронизанных тем же антисемитизмом, что и любые другие. Соболь писал «Пыль» не по чужим рассказам, а на основе личного опыта: будучи в 1906 году приговорен за революционную деятельность к четырем годам сибирской каторги, он осенью 1908‑го бежал с поселения и, оказавшись за границей, сблизился с революционно‑террористическими кругами. Роман — проекция его собственного душевного раздвоения на еврея и русского, мучительная попытка докопаться до глубинных корней этой драмы.

Когда незадолго до смерти Соболь задумал издать свое полное собрание сочинений, то «Пыль» должна была составить 1‑й том, о чем свидетельствует подготовленная автором рукописная обложка, сохранившаяся в его домашнем архиве. Однако надпись‑приговор «Не печатать», сделанная неведомой нам рукой (не исключено, что им самим), поставила на этом предприятии крест: не полное, а просто собрание сочинений в четырех томах, которое начало выходить еще при его жизни (первым, за несколько дней до соболевского самоубийства, вышел последний, четвертый, том, который он, скорее всего, успел подержать в руках), обошлось без «Пыли».

Та же рукописная обложка указывает на то, что первоначально издание собрания сочинений Соболя планировалось то ли в московском, то ли в ленинградском Товариществе писателей, а в качестве автора предисловия должен был выступить известный искусствовед, художественный критик, поэт и переводчик А. Эфрос, один из ближайших его друзей. В результате четырехтомник вышел совсем в другом издательстве — «Земля и фабрика», а вступительную статью написал не А. Эфрос, а другой критик, Д. Горбов. Но и на этом странности с изданием не закончились. Повторенное (или допечатанное) через некоторое время, в 1928 году, оно открывалось вступительной статьей уже не Д. Горбова, а З. Штейнмана.

Все это говорится, конечно, не для того, чтобы обнаружить и разоблачить темные силы, подчинявшие живого или уже мертвого Соболя своему неумолимому диктату. Однако то, что выход в свет четырехтомного собрания его сочинений сопровождался на внешний взгляд малообъяснимой закулисной борьбой, следует констатировать почти с полной несомненностью.

Прибавим к этому еще один штрих. 12 апреля 1926 года Соболь сообщал жившему в Харькове писателю В. Юрезанскому (настоящая фамилия Нос; 1888–1957):

У Вас в Харькове с мая начнет выходить журнал, исключительно посвященный еврейству, — «Еврейский Мир». Я получил письмо от них с просьбой принять участие, дать материал скорее и пр. Как раз сейчас у меня в работе рассказ на 2–2½ печ[атных] листа из еврейской жизни. Пишу я его давно, кажется, дело обернется хорошим рассказом. Думал я дать его в «Нов[ый] Мир», но за мной там такой хвост, что дополучить придется гроши. Для Воронского он будет «трефным». И тут кстати подвернулся «Евр[ейский] Мир». Но горе‑то в том, что раньше 20–25 мая, в крайнем случае, 15 мая рассказ я не кончу.

Так как нашего брата, пишущ[его] на еврейские темы, два‑три человека — ясно, что этот журнал заинтересован в получении добротной [footnote text=’РГАЛИ. Ф. 2529. Оп. 1. Ед. хр. 195. Л. 30.’]беллетристики[/footnote].

О судьбе харьковского «Еврейского мира» ничего не известно, кроме того что таковой в свет не выходил. Но самое парадоксальное заключается в том, что и о рассказе Соболя «из еврейской жизни» (судя по листажу, даже повести) также ничего не известно. Был ли он написан вообще? И если был — то куда подевался, не оставив никаких следов, пусть в виде черновиков или общего плана, как это было с романом «Иудеи»?

Почтовая открытка с изображением В. Жаботинского. 1931

Для Жаботинского была несомненной рассудительная позиция, занимаемая Клиновым по многим вопросам политической борьбы, которую вел ревизионистский лагерь, отстаивая свое видение и понимание строительства «еврейского очага» в Палестине. Общность политического мировоззрения питала его доверие к людям, подобным Клинову, и, в свою очередь, подпитывалась им. Известно, например, что Жаботинский, который редко ошибался в своих прогнозах и прорицаниях и был крайне самостоятелен в вопросах выбора стратегических целей и тактических средств для их достижения, тем не менее весьма чутко прислушивался к мнению и советам близких ему людей. Так, он полагал, что совершенно излишне держать речь перед участниками 16‑го Сионистского конгресса, проходившего в Цюрихе с 29 июля по 10 августа 1929 года. В своем репортаже с этого конгресса Клинов сообщал о том, что, не желая тратить времени и сил попусту, ревизионистский лидер говорил членам делегации:

Бессмысленно выступать с речами. Программа наша известна. Все сведется к демонстрации ораторского искусства. Кому это нужно? Кому нужно стояние на трибуне, заботы о поднятии настроения и все эти театральные эффекты [?]

По всей видимости, это была одна из тех нечастых ошибок Жаботинского, которую он под давлением своих товарищей, среди которых находился и Клинов, исправил и в конце концов принял участие в общих дебатах участников [footnote text=’Клинов И. В. Е. Жаботинский на XVI конгрессе // Рассвет. 1929. № 32. 11 авг. С. 7.’]конгресса[/footnote].

Будучи, как и многие в команде Жаботинского (И. Шехтман, М. Берхин и др.), журналистом‑билингвом, в одинаковой мере владевшим как русским языком, так и идишем и ивритом, Клинов со временем стал незаменимым помощником лидера партии и вместе с ним редактировал ее идишский печатный орган — журнал «Дер найер вег» (№ 1 вышел в апреле 1926 года). Более того, основная тяжесть редакторской работы пала именно на Клинова: Жаботинскому с его нечеловеческой загруженностью другими делами порой просто недоставало времени, чтобы вникать во все вопросы, и он, беспредельно Клинову доверяя, осуществлял лишь самое общее идейное руководство. Редактированием «Дер найер вег», по крайней мере на первых порах, Клинов занимался «на общественных началах», не получая за эту работу ни гроша. Платить из партийной кассы было просто нечем, и Жаботинский, сам известный волонтер и бессребреник, однако хорошо понимавший, что на голом энтузиазме прожить нельзя, и потому болевший душой за доходы своих «товарищей по оружию», писал Клинову 17 июля 1926 года:

Отсюда и вытекает проблема «Nayer Weg». По условию, мы после третьего номера обязались начать платить редактору. Это пока будет невозможно. Конфиденциально — «Рассвет» уже 3 месяца задолжал и редактору, и администратору. У нас есть надежды (по‑моему, реальные) разбогатеть после конференции, кот[орая] состоится в середине октября, или еще до нее; но теперь ничего обещать не имеем права. О чем и докладываю, и спрашиваю: как решите — продолжать задаром или нет?

Далее: если продолжать, то необходимо выходить точно раз в месяц. Почему пропуски неудобны, Вы сами понимаете. Мыслимо ли для Вас подгонять по номеру в месяц при вышеописанных условиях? Я обязуюсь давать по статье в месяц в течение лета. Но этого мало. Решите сами.

Простите великодушно, что мы банкроты, и со своей стороны не бойтесь отвечать огорчительно. Выше головы не прыгнешь.

Письмо В. Жаботинского И. Клинову от 13 августа 1929 года, написанное на почтовой открытке

Dear Sir,

А Вы не буяньте. В заседании мы решили просить Вас оставить имя на газете хоть до отъезда в [footnote text=’Клинов намеревался летом 1930 года перебраться в Эрец‑Исраэль, хотя фактически это случилось, как было сказано выше, в 1933 году.’]июле[/footnote]. Я прекрасно понимаю Ваше настроение. Но ведь я не снимаю своего имени с «Рассвета» или «Doar [footnote text=’Газета «Доар а‑йом» была основана Итамаром Бен‑Ави, «первым ивритским ребенком» Эрец‑Исраэль, сыном создателя современного иврита Элиэзера Бен‑Йеуды (№ 1 вышел 8 августа 1919 года), и просуществовала до 1936 года; Жаботинский редактировал эту газету в течение двух лет — с декабря 1928‑го до января 1931‑го, хотя, после того как в июле 1929 года он покинул Эрец‑Исраэль, его имя продолжало значиться в качестве редактора, это носило чисто формальный характер. ‘]Hayom[/footnote]», хотя там и там есть и провалы в малограмотность, и идейные отклонения, и журналистские недостатки. Чем я хуже Вас? Если Вы сядете верхом на коня комплиментов и скажете, что я «другое дело», я Вам отвечу: сэр, не изображайте казанской сироты. У Вас уже давно есть очень большое имя в еврейской печати, Вы один из первачей, и сами это знаете, и при таких широких плечах можете вынести позор «Naier Weg’а», ничуть не скиснув. Газета прекрасная, имеет большой успех; все знают, что Вы в Берлине и за опечатки не ответственны.

Второе: снятие имени газете повредит. Это Вы сами понимаете. Разве можно это делать в самом начале? Вы взрослый человек, знали, что делали, теперь нельзя высаживаться с парохода (даже если Вы на нем собственно не сидите). Гораздо справедливее было бы сделать то, о чем просил Вас И[осиф] [footnote text=’В конце 1920‑х годов к редактированию «Дер найер вег» присоединился Иосиф Борисович Шехтман, взявший фактически на себя редакторские функции, которые исполнял Жаботинский. ‘]Б[орисович][/footnote], и мы просим: возьмите на себя отдел и варите его в Берлине. Если это невозможно, не карайте за это газету.

Непременно покажите это письмо лэди Рухеле (она меня позволила называть ее просто по имени, но я еще робею; и она лэди); и попросите ее устроить Вам гомерическую сцену и садитесь к ней под башмак — по личному опыту удостоверяю, что это für [footnote text=’Для нашего брата (нем.).’]unsereiner[/footnote] лучшее место на свете.

Очень прошу Вас, дорогой друг, согласитесь оставить имя.

Отвечая на это письмо, имя свое Клинов согласился оставить, однако контраст между тем, что побудило отказаться от редакторства, и несколько ироничной манерой, в которой изъяснялся Жаботинский, пришелся ему не по вкусу, о чем он без стеснения тому и написал. Было ясно, что история с типографским браком произвела на него крайне неприятное впечатление и что ему не до шуток. В новом письме, написанном из Лондона и датированном 12 февраля, которое начиналось с выражения благодарности за то, что Клинов оставлял свое имя в качестве редактора, Жаботинский пытался объяснить, что в тоне его предыдущего письма не было намерения задеть или обидеть товарища.

У меня глупая привычка, — признавался он Клинову, — писать о серьезных вещах тоном дружеской болтовни, вроде «а вы не буяньте». Я при этом полагаюсь на дружбу и на sense of humour адресата. Тут я не сообразил, что хотя у Вас много sense of humour, но эта история Вас слишком глубоко задела для юмористики. Я прошу извинения. Вычеркните из памяти слова «буянить» и «бунтовать» и пр. Будем говорить серьезно.

Ваши доводы почти все безупречны, и Вы совершенно правы в оценке Вашего собственного ощущения. Раз Вам это все так больно, никто не может требовать, чтобы Вы мирились с сапогом, который на глазах у всей публики так жмет Вашу ногу. Я и не требовал: я просил: просил, чтобы Вы принесли эту жертву для хорошего дела.

Йешаяу Клинов. Израиль. 1950‑е

Оружие Клинов все‑таки «сложил»: в 1931 году он отошел от ревизионистского движения и вошел в рабочую партию «Поалей Цион». После прихода к власти нацистов покинул Германию — перебрался сначала в Англию, а оттуда репатриировался в Эрец‑Исраэль, где превратился в одного из самых ярких и влиятельных журналистов (в 1934–1939 годах возглавлял тель‑авивский союз работников печати). В 1939 году руководил отделом пропаганды Еврейского агентства и служил в офисе «Керен а‑йесод» (Основного еврейского фонда). В 1947 году был направлен Еврейским агентством для работы в Париж, где занимался вопросами пропаганды в Лиге стран Восточной Европы. После образования в 1948 году Государства Израиль занимал должность директора отдела печати, пропаганды, радио и кино в Министерстве внутренних дел, а в 1950‑х годах возглавлял канцелярию управляющего Еврейским агентством. Сочетая должности государственного чиновника с журналистским даром и призванием, подготовил и выпустил в свет несколько книг‑альбомов, рассказывавших о том, как вековая сионистская мечта о строительстве Еврейского государства на исторической прародине воплощалась в самую что ни есть реальную жизнь.

В 1963 году Клинова не стало — он умер в Иерусалиме, где и похоронен.

Жемчужины Устной Торы

Недельная глава «Ваякгель — Пекудей». Три типа общин